索氏提取法提取牡丹籽油的工艺优化研究

陈 晓,易雪平,倪 穗

(宁波大学海洋学院, 浙江 宁波 315211)

牡丹(PaeoniasuffruticosaAndr.)又名木芍药,是芍药科(Paeoniaeeae)、芍药属(PaeoniaL.)、牡丹组(Sect.Moutan)的落叶灌木,是我国特有的种质资源[1]。牡丹籽油富含亚麻酸、亚油酸等多种不饱和脂肪酸以及多种活性物质[2],且无毒副作用或毒副作用极小[3]。研究表明,亚麻酸具有降血糖、降血脂[4]、预防心血管疾病[5]、促进脂肪代谢、提高自身免疫力、抗肿瘤等作用[6];亚油酸具有抗动脉粥样硬化、减肥和免疫调节等功能[7]。牡丹籽油具有很高的营养和保健价值,除了可以作为食用油还可以应用到很多行业,带来可观的经济效益[8],如用于防晒美白[9]产品、抗氧化作用[10]保健品、化妆品原料油[11]、皮肤烫伤用药[12]等。在众多的牡丹品种中,‘凤丹’牡丹结实性好[13],且籽出油率高,适应性强,是目前生产牡丹籽食用油的主要品种之一。

油用牡丹产业是近年来的新兴产业[14],其籽油的开发不仅丰富了食用油的品种,还为市场增加了一种健康和营养的食品,对国民经济和社会发展有积极意义。在国家与政府的支持下,我国油用牡丹产业发展迅猛,但是目前我国在牡丹籽油的提取和精炼技术等方面的研究鲜见报道,这将会极大影响油用牡丹的的产业发展。本研究针对牡丹籽油产业发展这一瓶颈问题,采用索氏提取法对‘凤丹’籽油的提取技术展开研究,并进行了工艺优化。以期为牡丹籽油的产业发展提供技术支持,使我国油用牡丹产业可持续发展。

1 材料与方法

1.1 试验材料

‘凤丹’的种子,购于安徽亳州。

种子在60℃下烘干后,手工剥壳得种仁,再次烘干至恒重,粉碎后过60目筛,密封备用。

1.2 仪器与试剂

ZK-26/100真空泵、FCD-3000、HH-4恒温水浴锅、FA2004分析天平、多功能粉碎机、索氏抽提器、安捷伦7890 B-7000 C气相色谱-三重四级杆质谱联用仪。

实验室自制纯水、石油醚、硫酸、甲醇、正己烷、无水硫酸钠(以上试剂均为分析纯)。

1.3 试验方法

1.3.1 提取方法

抽提瓶烘干至恒重,称量并记录重量,与提取管相连接。在抽提管中放入称重过并包裹好的牡丹籽粉末。加入石油醚后,打开冷凝管进水管并开始水浴加热。待提取完毕后,取出包裹样品的滤纸筒,将溶液回流2次,回收溶剂并取下抽提瓶,清理后放入烘箱烘干至恒重,再次称量,增加的质量即牡丹籽油的质量,称量,计算出油率。

1.3.2 单因素试验设计

1.3.2.1 单因素梯度设置 提取时间为2、4、6、8、10 h,料液比(g∶mL)为1∶10、1∶15、1∶20、1∶25、1∶30、1∶35,籽粒目数为10、20、40、60、80目,提取温度为72、75、80、85、90℃。

1.3.2.2 出油率计算 出油率=所得牡丹籽油质量/牡丹籽粉末质量

1.3.3 提取工艺优化

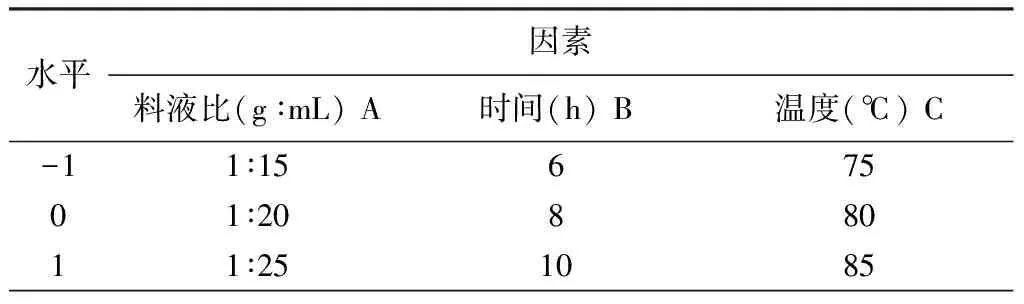

在单因素试验结果的基础上,采用中心组合(Box-Behnken)试验设计方案,以料液比(A)、提取时间(B)、提取温度(C)为考察变量,选择适当的响应面因素水平表如表1所示,以牡丹籽油得率(%)为指标,采用Box-Behnken进行三因素三水平试验设计,对牡丹籽油提油率提取工艺进行优化。

表1 提取工艺优化试验因素水平

1.3.4 牡丹籽油的GC-MS分析

甲酯化:称取1.00 g索氏提取法所得牡丹籽油于锥形瓶中,加入4 mL石油醚-苯(体积比1:1)混合液,再加入4 mL的0.4 mol/L氢氧化钾甲醇溶液,摇匀后室温放置10 min,加蒸馏水至刻度线后进行GC-MS分析。

GC条件:色谱柱:CD-2560 (100 m × 0.25 mm × 0.2 μm);升温程序为140℃保留5 min,以4℃/min升至240℃,保留25 min;载气:He、N2;总流量:44.31 mL/min;进样口温度:250℃;进样量:900 μL;分流比50∶1;

MS条件:EI,离子源,电离电压70 eV,离子源温度230℃,四级杆温度250℃,扫描范围40~450 m/z。

2 结果与分析

2.1 单因素试验结果及分析

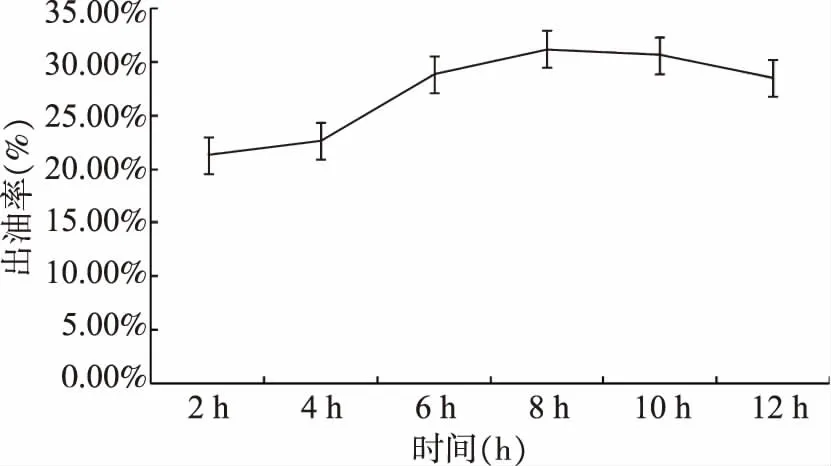

2.1.1 不同提取时间对牡丹籽出油率的影响

在提取温度80℃,物料目数为60目,以及料液比(g∶mL)为1∶20 的条件下,分析提取时间分别为2、4、6、8、10、12 h时对牡丹籽出油率的影响。结果如图1所示。

图1 不同提取时间对牡丹籽出油率的影响Fig.1 Effects of time on extraction rate of the peony oil

由图1可知,随着提取时间的增加,出油率大致呈上升趋势。提取时间在2 h时出油率最低为21.38%,后随着提取时间的增长出油率上升,当提取时间为8 h时出油率最高为31.25%,且比6 h多了2.37%,差距较大,而提取时间继续增加出油率减少。因此,选取8 h为牡丹籽油提取的最佳提取时间。

出现该结果的可能原因是随着时间增加提取出的油越多,而长时间加热后可能加速了牡丹籽油中的某些物质的分解,考虑到生产成本和生产时长等因素,提取时间选择8 h。

2.1.2 不同料液比对牡丹籽出油率的影响

在80℃提取温度,物料目数为60目以及8 h提取时间条件下,分析料液比(g∶mL)对牡丹籽出油率的影响,分别为1∶10、1∶15、1∶20、1∶25、1∶30、1∶35。结果如图2所示。

由图2可知,随着石油醚体积的增加,出油率呈现先增大后减少的趋势。其中,料液比(g∶mL)为1∶35时出油率最低为25.07%,料液比(g∶mL)为1∶20时出油率最高为31.59%,且料液比(g∶mL)为1∶20时出油率比1∶15时多了3.21%,比1∶25时多了2.98%,差值较大。因此选1∶20为牡丹籽油提取的最佳料液比。

出现该结果的可能原因是料液比大,溶剂少,溶液中油的浓度较高且易于达到饱和状态,油脂分子的动力减小,出油率小。料液比过小,牡丹籽粉末混合浸润效果不太好,单位石油醚中油脂浓度也会降低,既浪费了溶剂,也给后续提纯工作增加负担。

雁荡山完整地记录了火山爆发、塌陷、复活隆起的完整地质演化过程,不仅是亚洲大陆边缘巨型火山带中白垩纪火山的典型代表,还是研究流纹质火山岩的天然博物馆,为中生代晚期亚欧大陆边缘复活型破火山模式的典型范例,对研究全球白垩纪时期破火山演变规律和地貌演化特征具有重要的科学意义。雁荡山融山水美学、自然科学、历史文化于一身,被誉为“海上名山、寰中绝胜”,史称“东南第一山”,是中国大地上的一颗“东方明珠”。2004年11月8-10日,联合国教科文组织地学部主任伊登博士,在考察雁荡山后题词,称赞雁荡山是“一首由岩石、水和生命组成的交响乐。”

2.1.3 不同物料目数对牡丹籽出油率的影响

在80℃提取温度,8 h提取时间以及1∶20料液比(g∶mL)情况下,分别分析物料目数为10、20、40、60、80目时对牡丹籽出油率的影响。结果如图3所示。

由图3可知,随着物料目数的增加出油率呈大致上升趋势。其中,在物料目数为10目时出油率最低为16.78%,60目时出油率最高为31.25%,且比40目高了3.74%,差值较大。因此,选择物料目数为60目为牡丹籽油提取的最佳物料目数。

出现该结果的可能原因是牡丹籽粉末越小,比表面积越大,出油率越高,但当物料目数超过60目后,可能是粉末中其他物质提取过多抑制了牡丹籽油的提取,而且目数高的提取液较浑浊难以过滤。

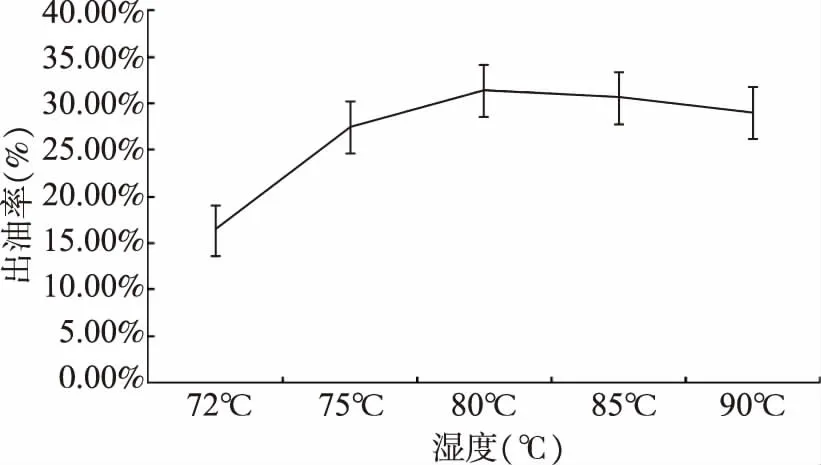

2.1.4 不同温度对牡丹籽出油率的影响

选择在8 h提取时间,60目物料目数以及1∶20料液比(g∶mL)情况下,分别分析温度为72、75、80、85、90℃时对牡丹籽出油率的影响。结果如图4所示。

图4 不同温度对牡丹籽出油率的影响Fig.4 Effects of temperature on extraction rate of the peony oil

由图4可知,随着提取温度的提高,牡丹籽油的出油率大致呈上升趋势。其中,在温度为72℃时出油率最低为16.35%,80℃时出油率最高为31.52%。72、75、80、85、90℃时出油率分别为16.35%、27.48%、31.52%、30.67%、29.04%,不同温度间差异显著。因此,选择80℃为牡丹籽油的提取最佳温度。

出现该结果的可能原因是随着提取温度的升高,牡丹籽粉末中的油脂分子间的动能增加,向石油醚扩散的速度增加,因此从72~80℃时出油率升高,而当温度超过80℃时,由于温度太高造成了油中沸点低的成分分解或挥发。

2.2 响应面分析

2.2.1 响应面试验设计及结果

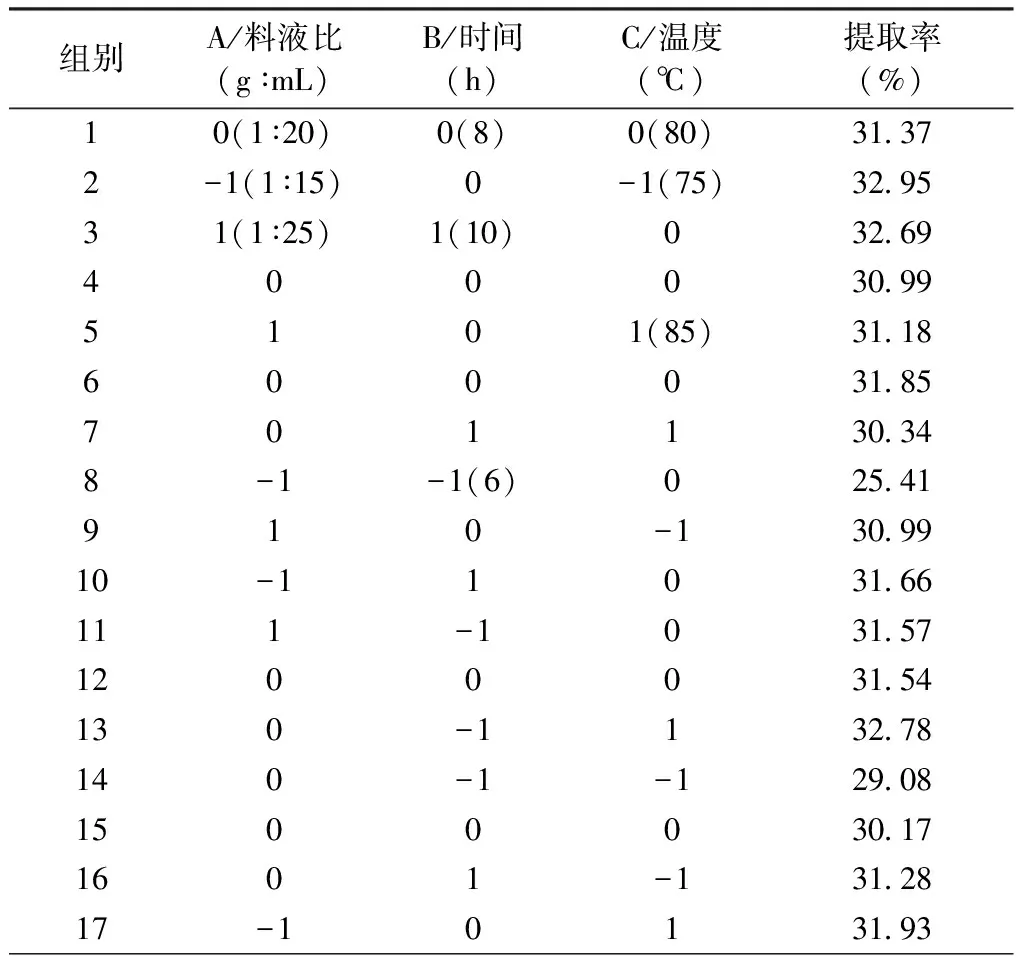

在单因素试验的基础上,综合考虑料液比、时间和温度对牡丹籽出油率的影响,进行了试验设计,见表2。

表2 牡丹籽油提取工艺响应面试验设计及结果

2.2.2 响应面模型方程建立与显著性分析

利用Design-Expert软件进行拟合,以料液比 (A) 、提取时间 (B) 和提取温度 (C)为自变量,以牡丹籽出油率为因变量,建立得到的二次多项回归方程如下:

R=32.13+1.09×A+1.28×B+1.08×C-0.56×A×C-0.52×B×C-0.63×A2-0.77×B2-0.75×C2

采用Design-Expert软件对试验结果进行方差分析,分析结果如表3。

表3 响应面二次模型的方差分析结果

回归方程中各变量的显著性程度由F值来判断,P值越小, 则相应变量的显著性越高。由表2-2可知,料液比、提取时间和提取温度的一次项以及提取时间和提取温度的二次项均达到极显著水平(p<0.01),因素AC、BC、A2对牡丹籽出油率的影响显著(P<0.05),因素AB对牡丹籽出油率的影响不显著(P>0.05)。

由F值可知,各因素对牡丹籽出油率的影响大小为:提取时间>料液比>提取温度。回归方差分析显著性检验结果表明,该模型回归性极显著,且失拟项不显著说明该方程对试验拟和较好。

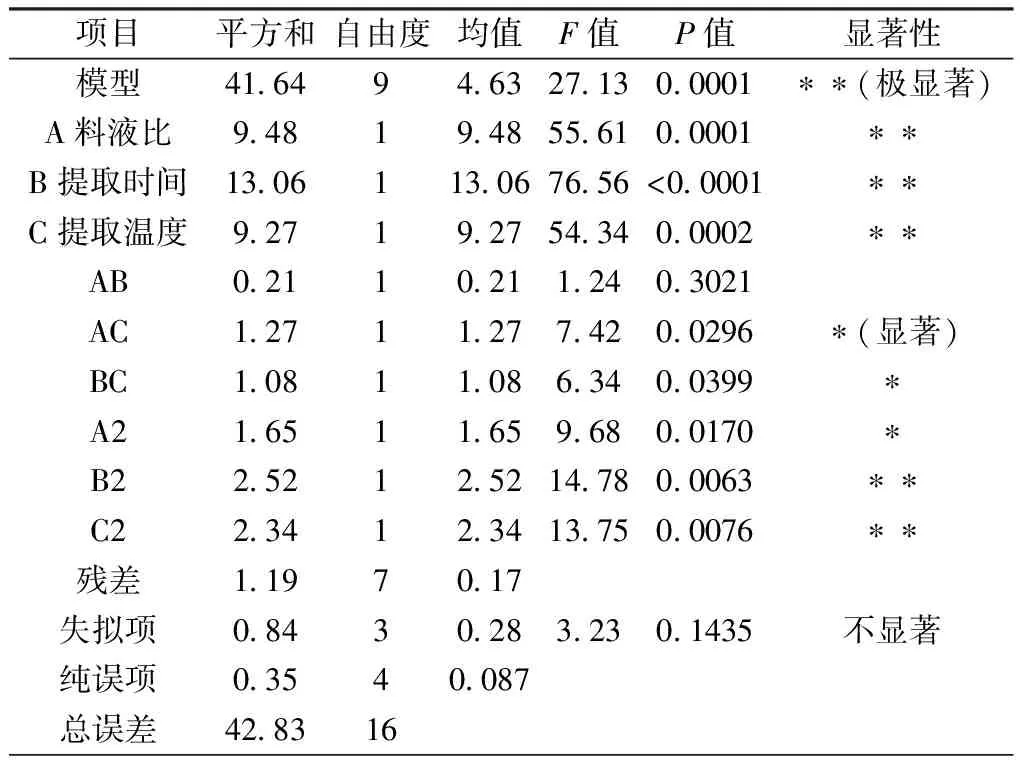

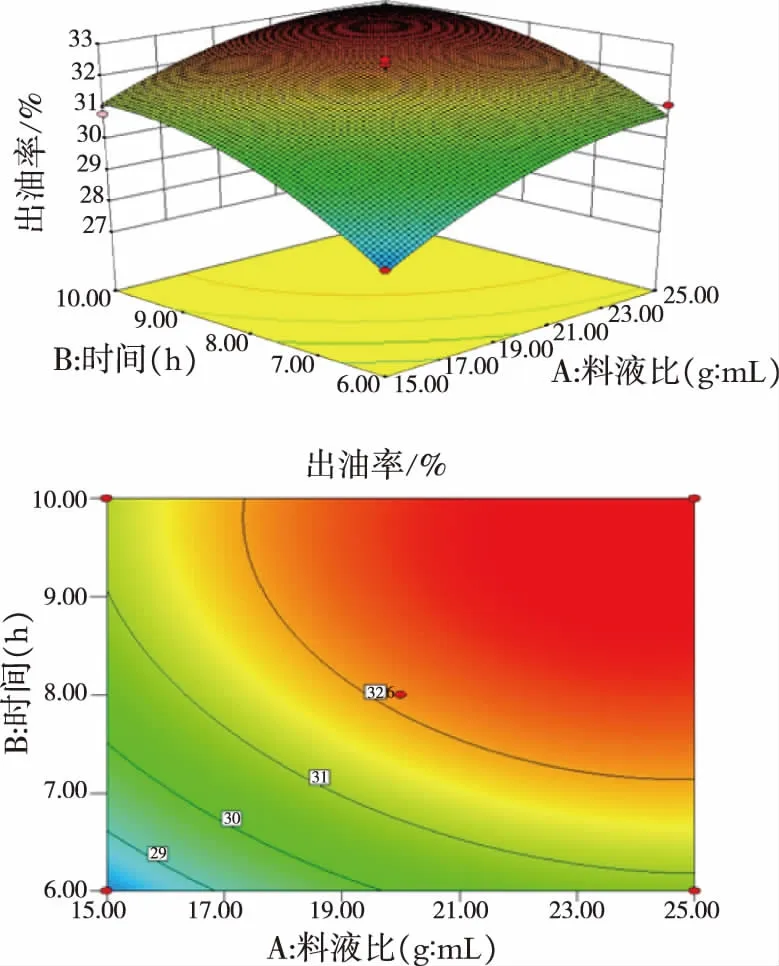

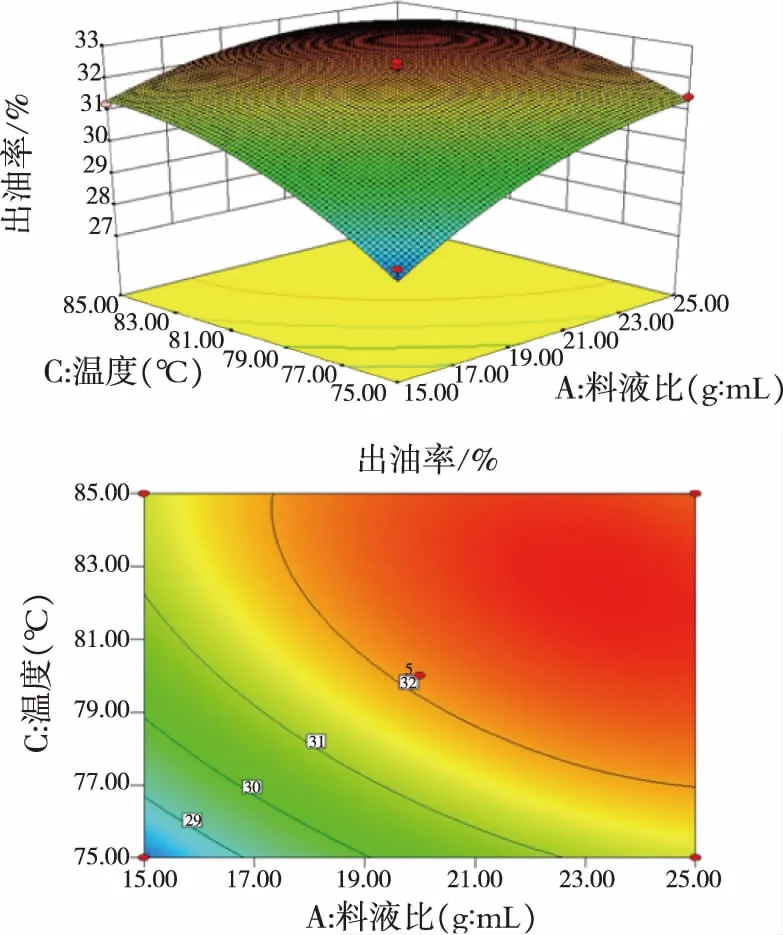

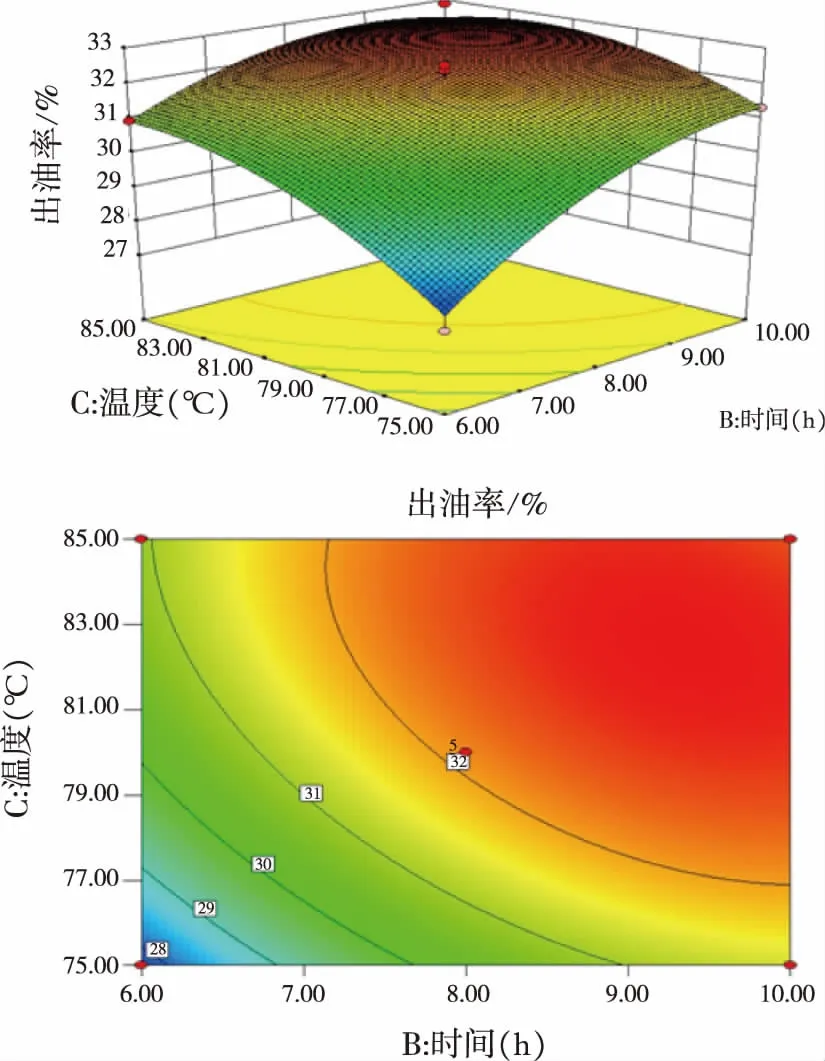

2.2.3 响应面交互作用分析

根据回归方程和表3分析结果,做出各极显著的交互因素响应面及等高线图,考察拟和响应面曲面的形状,分析料液比、提取时间和提温度对牡丹籽出油率的影响如图5~7所示,响应面图可反映各因素对牡丹籽出油率的影响,曲线越陡峭,说明该因素影响越大。此外,等高线的形状也能反映两个因素交互作用的强弱,椭圆形表示两因素交互作用显著,而等高线接近圆形表示两因素交互作用不显著。由图5~7可知,相比较而言,料液比和提取时间的交互作用显著,表现为响应面曲线较陡,等高线曲线偏椭圆形,其他因素间的相互作用对牡丹籽出油率的影响较小,表现为响应面图曲线较缓,等高线图曲线偏圆形。

图5 料液比与提取时间对牡丹籽出油率影响的响应面及等高线图Fig.5 Contour and response surface plots for the effect of solid-to-liquid ratio and time on the yield of the peony oil

图6 料液比与提取温度对牡丹籽出油率影响的响应面及等高线图Fig.6 Contour and response surface plots for the effect of solid-to-liquid ratio and temperature on the yield of the peony oil

图7 提取时间与提取温度对牡丹籽出油率影响的响应面及等高线图Fig.7 Contour and response surface plots for the effect of time and temperature on the yield of the peony oil

2.2.4 最优条件的确定

通过软件Design-Expert对模型进行最优化预测,可得到提取牡丹籽油的最优化工艺组合为:料液比(g∶mL)为23.18,提取时间9.29 h,提取温度81.28℃,在此工艺条件下的牡丹籽出油率理应为33.026%。为了验证所得结果的可靠性,在理论条件下进行牡丹籽油的提取。由于实际条件的可操作性,将最佳工艺条件修正为:料液比(g∶mL)为1∶25,提取时间10 h,提取温度80℃,实际操作后测得的平均出油率为32.978%,与理论出油率相差0.048%,说明该工艺具有实际可操作性及可靠性,有使用价值。

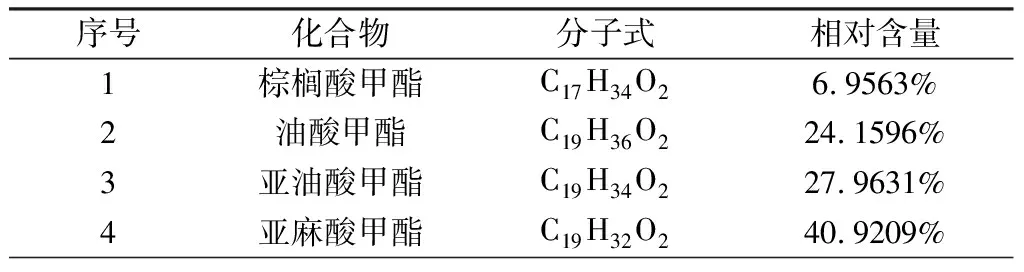

2.3 牡丹籽油GC-MS分析结果

通过GC-MS分析索氏提取法所得的牡丹籽油,检索标准质谱图库并查阅文献后鉴定出牡丹籽油中的主要脂肪酸成分,并利用峰面积归一化法确定各组分在总脂肪酸中的相对百分含量,分析结果见表4。

表4 牡丹籽油的索氏提取法GC-MS分析成分表

从表中可知,索氏提取法所得的牡丹籽油共测定出4种不饱和脂肪酸,其中,亚麻酸甲酯含量最高,占总不饱和脂肪酸的40.920 9%,棕榈酸甲酯含量最少,占总不饱和脂肪酸的6.956 3%。

从GC-MS结果分析可知,索氏提取法所得牡丹籽油中亚麻酸甲酯、亚油酸甲酯和油酸甲酯含量较高;索氏提取法得到的硬脂酸甲酯可能由于含量较低未能检出。

3 结论

通过单因素以及响应面分析得到索氏提取法提取牡丹籽油的最佳工艺条件为:料液比(g∶mL)为1∶20,提取时间8 h,提取温度75℃,物料目数为60目。在此工艺条件下,出油率在32.92%左右。其油中油酸的含量为24.159 6%,亚油酸为27.963 1%,亚麻酸为40.920 9%。王喜波等[15]通过索氏提取法萃取的牡丹籽油中油酸的含量为22.39%,亚油酸为24.27%,亚麻酸为44.94%,出油率为24.58%。其结果与本试验索氏提取法所得的牡丹籽油最大结论相差不大,但出油率低了很多,可能与牡丹品种及试验条件设置不同有关。

研究结果可为牡丹籽油的提取以及油用牡丹的产业发展提供强有力的技术支持。