信仰·希望·力量·辉煌

写在前面的话:

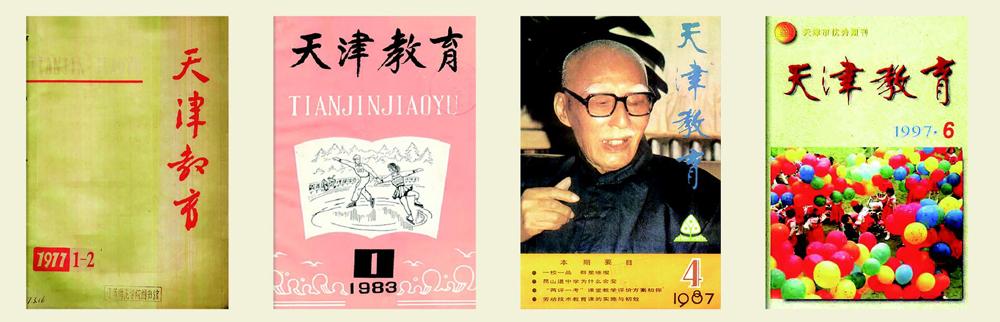

2020年5月1日,《天津教育》迎来创刊70周年。在这个特殊节日,记者谨以此文与多年来关注并支持《天津教育》的读者一道重温曾经历的美好时光,回顾那些看似平凡实则波澜壮阔的光辉岁月,让我们知何来、明何往。

1950年5月1日,《天津教育》创刊。

70年来,《天津教育》与广大教育工作者携手并进,共同描绘了教育发展雄奇壯阔的画卷;

70年来,《天津教育》以引领教育教学改革为宗旨,全面宣传贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,与教育同行,与时代同步;

70年来,《天津教育》以促进教师专业发展为己任,传播教育教学经验,开展教育学术讨论,为教育人搭建思想家园,为天津教育输送新鲜血液;

70年来,《天津教育》始终坚持正确舆论导向,积极反映天津教育动态,见证了天津教育的改革与发展。

70年砥砺奋进,70载叶茂花繁。《天津教育》承载着几代教育人的梦想,寄托着几代教育人的希望。她始终高举“引领教育教学改革,促进教师专业发展”的旗帜,为天津教育的发展鼓与呼。

岁月流金,青春如歌

《天津教育》是新中国最早的教育期刊之一。创刊伊始,就得到了各级领导的高度重视。时任政务院副总理、著名诗人、学者郭沫若为《天津教育·职工教育版》创刊题词。时任中宣部部长陆定一在《天津教育》创刊号上发表署名文章《新中国的教育和文化》,时任教育部部长马叙伦、副部长钱俊瑞为《天津教育》创刊号题词。前辈先贤的殷切期望与嘱托,镌刻在了《天津教育》史册上。

70年来,《天津教育》立足天津,面向全国,不仅见证了天津教育改革发展的历程,而且对促进天津教育的发展起到了积极作用,成为广大读者的良师益友,影响了一批又一批教师的成长。同时,《天津教育》的发展,凝聚了读者、作者、编者的汗水和智慧,他们为《天津教育》贡献了青春与年华,是《天津教育》稳健走到今天的基石。

天津市南开中学第三任校长、联合国亚太地区教育专家杨志行,与《天津教育》结下了不解之缘。1979年至1986年,时任天津市教育局副局长的杨志行先生主管《天津教育》,他殚精竭虑,为刊物的发展把脉掌舵。杨志行作为《天津教育》的骨干作者,从1979年到2005年,共发表了署名文章24篇。他说:

“《天津教育》是我一生的伙伴。”天津市第一中学原校长、联合国亚太地区教育专家韦力,1977年在《天津教育》发表《怎样提高教育质量》一文,阐明“搞好教师队伍的建设,也是一个极其重要的问题。这就要全面贯彻落实党的知识分子政策,以调动教师为革命而教的积极性,同时要采取必要的措施,帮助教师提高政治和业务水平。”之后,韦力多次接受《天津教育》记者采访,分享他的教育智慧,抒发对祖国教育事业,尤其是天津教育事业的无限深情。全国政协常委、副秘书长朱永新曾为《天津教

育》题词“服务教育改革,引领专业发展”。朱永新是《天津教育》的老朋友,也是《天津教育》的“专栏作家”。他以“对话”的形式,在5年多的时间里,与读者分享了自己近年来学习陶行知、叶圣陶、苏霍姆林斯基、蒙台梭利等教育名家教育思想的部分笔记,逻辑严密,语言生动,用广大教师能够听得懂的语言说

出具有教育科学规律性的理论。全国优秀教育工作者、四川省特级教师李镇西

的著作《爱心与教育》于1999年获冰心图书奖和中宣部“五个一工程”奖,这是他的成名代表作。在书中,他感谢《天津教育》围绕“李镇西班级管理方式”展开争鸣,引发学者、校长、一线班主任广泛讨论,探索优秀班主任的成长途径和方式,从理论和实践角度深度挖掘李镇西教育思想的重要内涵。他曾为

《天津教育》题词:“永远铭记《天津教育》在我教育的青春岁月,给我鼓起了远航的风帆,感谢杨连山等编辑老师为我的成长所付出的心血!”

进德修业,教泽流长

1950年5月1日,《天津教育》创刊号出版发行。创刊号明确办刊宗旨和办刊目的:“遵照全国教育会议精神,宣传学校向工农开门、教育为生产建设服务的教育方针,交流教师们改造教学内容和方法的经验,介绍苏联及东北的教学经验,以指导实际工作、提高教学水平、贯彻教育政策。”“希望能通过这个刊物使每一点一滴的教学经验得到及时的报道和推广,希望能通过集思广益的群众创造过程摸索出一条新教育的实施道路。”

《天津教育》在推动全市教育科研普及和提高教师教育科研能力方面做了大量工作,在宣传教育方针政策、介绍教育教学经验、传播教改信息等方面发挥了很好的作用。

1981年,我国著名作家、教育家、出版家叶圣陶为《天津教育》题写刊名,并题词:“减轻学生和教师的负担,必须从端正教育思想和改进教学方法入手。希望《天津教育》月刊在这两方面作出贡献。”

70年来,《天津教育》报道了一代又一代优秀教师事迹,分享了他们的教育教学经验。《天津教育》引领、伴随了大批教师成长、成才。

全国模范教师、天津市首位享受国务院特殊津贴的小学教师、天津市首批特级教师杜蕴珍曾言:

“《天津教育》是我们教师的最佳选择!我们喜爱她,是因为她及时传达了党的方针、政策和重要指示,使我们明确了办教育的根本方向。我们喜爱她,是因为她发布了国内外教改信息和最新教改成果,使我们了解到教育改革的进程。我们喜爱她,是因为她为我们提供了丰富的教育教学经验,解决了教师继续教育之急需,使我们探索到教书育人的规律。我们喜爱她,是因为她指出了教育改革必须以教育科研为先导,使我们学到了先进的教育科学理论,掌握了行动的指南。”杜蕴珍的识字教学是全国分散识字教学流派的优秀代表之一,早在1977年9月,《天津教育》就刊发了杜蕴珍的文章《在识字教学中如何运用启发式》,并配发了编者按:“杜蕴珍同志的这篇文章,总结了她在小学低年级语文教学中,学习和运用毛主席倡导的启发式教学法的体会,观点鲜明,内容生动具体,有说服力。”

天津市优秀德育工作者、特级教师张万详盛赞“《天津教育》是天津教育战线的一面旗帜,是天津教育报刊的排头兵、领头雁,是教育宝库中的一部宝典,是中小学教师心中的火把,是引导我们向上攀登的云梯。”他感言,“我的成长,有《天津教育》的功劳,有诸位编辑的心血。我之所以能成为特级教师、享受国务院特殊津贴,与《天津教育》密切相关。”张万详追求的脚步从未停止,自1987年他的第一篇论文

《班主任工作科学化》在《天津教育》发表后,他又接连发表了20多篇语文教学、思想品德教育、班主任工作的论文。

天津市特级教师、天津市首批中小学正高级教师、曾任天铁教委主任的陈自鹏说:“真的庆幸,在自己如诗如画、如舞如歌的30多年的教师生活中有《天津教育》这样一位好老师和好朋友始终相伴。在教育教学实践中,我注意从《天津教育》刊载的名家经验中汲取经验和思想精华,注重研究教育教学思想和方法。”作为读者,陈自鹏与《天津教育》同频共振、共同成长。他读杨志行、读韦力、读杜蕴珍、读田本娜、读朱永新、读魏书生、读李镇西;作为特约评论员,一篇篇时评洋溢着他对教育事业的热爱,体现着他对教育的所学所悟,表达着他作为教师和教育管理者的实践与思考。

全国优秀教师、天津市特级教师、天津市首批正高级教师霍晓宏,早年总结自己高中物理教学的经验和教训,写成文章投给《天津教育》。按照编辑提出的意见进行修改后,霍晓宏的第一篇综合性文章《把握教学机制,提高教学质量》发表在《天津教育》1995年第11期上,由此与《天津教育》展开良好互动。后来,霍晓宏参与了《天津教育》许多栏目或话题的撰稿工作,如“三人行”“专家论坛”等栏目及“好课标准”“教师读书”等话题。20多年来,霍晓宏与

《天津教育》结成了莫逆之交,不斷撰写针对教育教学、师德建设的文章,通过《天津教育》阐释自己对教育现状的思考与担当。

用心办刊,守正出新

《天津教育》坚持正确舆论导向,深入阐释教育政策,成为教育宣传的重要阵地,见证了许多被载入津门乃至中国教育史册的“关键时刻”,为树立天津教育良好形象、凝聚教育改革发展共识作出了积极贡献。

70年来,《天津教育》严格出版过程管理,在形成特色和品牌上下功夫,1992年、1996年被评为第一届和第二届北大中文教育类核心期刊,2004年再次被评为第四届北大中文教育类核心期刊。并多次获得天津市优秀期刊奖、整体设计奖、编校质量奖。

《天津教育》在普及现代教育理论、指导教育教学科研中,塑造出自己的特色和品牌,受到中小学校的普遍欢迎。早在上世纪八十年代,天津师范学校附属小学就将《天津教育》杂志列为主要教材之一,要求教师经常阅读学习。教师们一致认为,这本杂志土生土长,经验来自基层,典型出自身边,学起来尤为亲切。无论办公经费多么紧张,学校都要想方设法筹措资金,除校长、主任必读外,还给每个年级组订阅一份。从1989年第三期开始,《天津教育》陆续发表了“减轻负担,提高质量”系列报道。学校马上结合本校实际情况,开展了“抓认识,端正办学思想;抓管理,强化落实措施;抓课堂,提高课堂教学质量;抓课外,丰富兴趣小组”活动,“四抓”活动对减轻学生负担、提高教学质量起到了促进作用。为搞好杂志学习,学校还定期举行开卷有益读看竞赛,对优胜者给予奖励。当人们谈到学校的变化时,学校领导深有感触地说:“《天津教育》给我们的帮助功不可没。”

全国教育系统劳动模范、天津市特级教师倪文秀先后有11篇文章见刊,她说:“得益于《天津教育》者绝非我一人,热心扶植业余作者的编辑也绝非贾兆平老师一人,因此我对前一代编辑怀有无限的感激之情,感谢他们为教育的百花园所付出的心血和汗水!”倪文秀曾是《天津教育》的通讯员和忠实读者,她对1994年秋天参加《天津教育》编辑部在河北昌黎举办的骨干作者笔会记忆犹新。她清晰记得,笔会安排了丰富多样的活动内容:有专家讲座、指导论文写作、点评优秀论文,有优秀教师介绍经验,有参观学访......学员学习热情高涨。

天津市劳动模范、天津市优秀教育工作者、天津市中小学“未来教育家奠基工程”首批学员杨军红,热爱阅读和写作,在《天津教育》发表多篇教育教学心得文章。在担任河东区实验小学校长期间,每天写一篇以教育教学为主题的博文,坚持了13年。《天津教育》报道了杨军红的教育思想和办学理念。2010年11月,在编辑的鼓励、帮助下,杨军红的第一本书《一个小学校长的一千零一夜》出版。“《天津教育》确实助推了我的成长,”杨军红发自内心地说,“在研究中工作,在工作中研究,我已习惯于用研究的眼光去看待每天发生的教育故事,这是《天津教育》给予我的最受用的财富。”

薪火相传,躬耕杏坛

精心策划选题,认真编校稿件,为读者奉献精品期刊,是《天津教育》始终如一的追求;倡导服务创新,为教学研究和教育事业服务,为读者排忧解难、传递温暖,是《天津教育》70年不变的情怀。

天津市优秀园丁、中国散文学会会员、武清区教研室小语教研员李克山退休15年了,他感激老一辈编辑鼓励、帮助与扶植之情,怀念25年担任杂志通讯员的充实生活。退休以后,李克山专门订阅了一份《天津教育》,每期必读,把其中一些好报道、好观点、好做法剪下来,经常阅读、赏析。李克山珍藏着编辑部颁发的通讯员“聘书”,保存着编辑“用红笔几乎写满稿纸两边空白处”的改稿信;他自豪地讲述主编采纳通讯员建议保留“信息”栏目的往事,他深情地回忆多位编辑不辞辛苦到偏远农村校开展调研的情景;他难忘编辑们的音容笑貌,“毛光夫编辑颀长笔挺,面含微笑,显得心怀锦绣,腹有良谋;杨连山编辑矮矮的个子,一头纯净的白发,是研究陶行知教育的专家;任宝华编辑精力充沛,经常骑车下乡采访;周新民主任中等身材,精明强干,两眼闪耀着智慧的光亮......”

天津市特级教师、天津市滨海新区塘沽第一中学教师王瑞刚曾任《滨海教研》执行主编,创刊之初,困难重重。正是得益于《天津教育》这个好范本,在不到一个月的时间内,《滨海教研》顺利面世。王瑞刚忘不了2015年那个春天,编辑部总召集人苏金龙带领全体编辑赴《天津教育》编辑部学访。时任《天津教育》编辑部副主任韩大勇详细介绍了约稿、审校和编排的整个流程,并结合实例讲解了种种文字编辑细节,又将编辑必备资料列出书目,还拿出几种编审表送给他们作参考。后来,《滨海教研》举办天津市教育类内部刊物交流论坛,韩大勇还就刊物运行与编辑实务问题进行了针对性指导,与各区县内部刊物负责人就编辑们常见的技术性问题进行了交流研讨。

天津市天津中学教师吴奇因《天津教育》结识了多位语文名师,在参加2012年5月由编辑部策划的在滨海新区大港一中举办的“大学教师与中学教师聚力‘生态教学”同课异构活动时,得以与来自全市各区的教师同议教学变革,碰撞教学观念。吴奇感念《天津教育》给予他的支持与鼓励,感念韩大勇编辑的指正和厚爱,“摘抄,做笔记,不断积累;模仿,思考、借鉴,把学到的精华相机运用到教学上,我的课堂悄悄地发生了变化。”

从1950年5月创刊至今,数百期《天津教育》已延展成一幅壮观的长卷。这幅长卷,描绘了津沽大地上教育工作者奋力拼搏的身影;这幅长卷,展示了可敬的园丁们辛勤耕耘的成果;这幅长卷,及时传达了党的教育方针和决策部署;这幅长卷,忠实地记录了天津教育70年的经验与成就,不懈地探索着天津教育科学发展、和谐发展、率先发展的方向与途径。

一本期刊,一个梦想,我们且行且歌,永远在路上!

(责任编辑 左毓红)