场所空间精神的营造

——安徽巢湖经济开发区半汤实验中学规划设计

管如意

(安徽省城乡规划设计研究院,安徽 合肥 230022)

0 引 言

当前中国的城市处于快速发展时期,人们对教育事业的重视程度也越来越高,在城市建设时配建了大量的教育设施。校园建筑因具有独特的建筑体量、建筑色彩和空间关系,成为当代城市空间和环境的重要组成部分。“建筑意味着场所精神的形象化,而建筑师的首要任务是创造有意义的场所,帮助人定居。”[1]因此,在校园建筑设计时应营造出具有校园建筑特色的场所空间精神。校园建筑应在满足使用功能的要求下,赋予其场所空间精神。场所空间的营造能够增强受众群体对校园环境的认同感和归属感。[2]本文结合实例,从校园建筑与城市空间环境的关系、校园建筑内外空间环境等角度对校园建筑的场所空间精神的营造理念进行论述。

1 项目概况

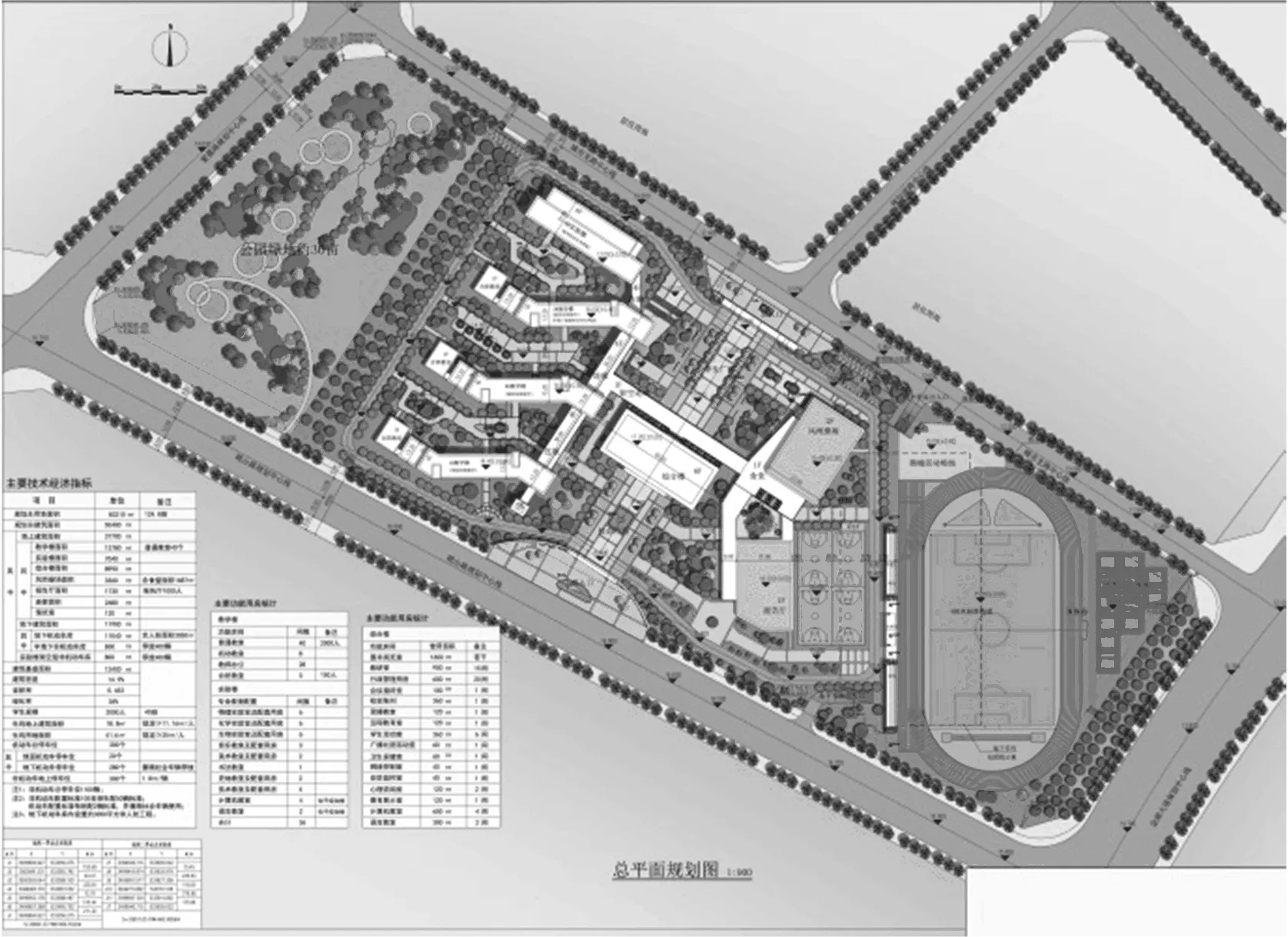

项目地块位于安徽巢湖经济技术开发区姥山路与金湖大道交口西北角, 基地北面为居住用地,西面为城市公园绿地。城市公园绿地为安巢经开区城市轴线空间的端头,本地块作为轴线空间的对景有着重要的意义。场地东西长约450 m,南北宽约180 m,场地西偏北向约30°。场地内部特征为:中间为高起台地,右侧为低下水塘,南北、东西场地高差变化较大。地表下的土层为风化岩图层,刚度大,难以施工。

校园规划用地面积124.8亩(1亩≈667m2),办学规模40班(图1)。总建筑面积约50 400 m2。新校区是按照合肥市校园建设验收标准的要求建设。

图1 半汤实验中学总平面图

2 设计理念

2.1 结合地形、场所营造

根据项目地块的地形地貌特点,利用中间凸起高地为图书综合楼,在综合楼西侧布置教学组群,东侧布置辅助组群和运动区,从而形成半围合的南北集散广场,利于校园外部形象的展示和内部场所空间的营造(图2)。利用原有地形的高差在北侧的教学楼和实验楼下方形成架空层,用于自行车的停放。利用东侧的低洼水塘空间建造地下机动车库,车库上方为田径场地,合理地解决场地高差、土方平衡和施工难度等问题,从设计源头实现了功能利用与空间关系完美结合。

图2 半汤实验中学鸟瞰图

2.2 轴线序列、自由布局

借鉴中国古典建筑的空间秩序特点,平面沿轴线展开,轴线沿平面延伸。通过不同的院落空间组成的序列向主体建筑左右引导展开。整体规划布局表现出自由和秩序的逻辑。在单体设计中形成开放-半开放-半围合-围合;公共-半公共-半私密-私密等不同层次的空间。在轴线序列的控制下做到空间的自由布局,在自由布局的前提下建筑沿着轴线序列展开。建筑与廊院之间灵活组合,形成丰富多彩的空间效果。

2.3 廊院空间、学习交往

“廊”被定义为形式多样的辅助用房,多以“游廊”或者“连廊”的形式出现。[3]廊院空间属于校园建筑的灰空间,是各个功能建筑联系的纽带,是师生之间相互学习交往的场所。在建筑中有着不可替代的作用。廊院空间是通过一系列的构成要素来完成的,主要的物质要素包括:建筑物、连廊、道路、雕塑、小品、植物以及水体等,而主要的认知要素就类似于建筑师凯文·林奇在《城市意象》一书中所提到的五种知觉要素:路径、区域、边界、节点和标志物。[4]设计中运用不同的要素组合来形成不同的场所空间,结合不同的使用需求和功能定位形成不同的场所空间精神,为广大师生营造富有创新和多样的学习交往空间。

2.4 绿色生态、融入环境

“绿色校园”是指“在其全寿命周期内最大限度地节约资源(节能、节水、节材、节地)、保护环境和减少污染,为师生提供健康、适用、高效的教学和生活环境,对学生具有环境教育功能,与自然环境和谐共生的校园。”[5]本项目以学校使用要求为出发点,结合江淮之间地区的气候特点和环境特色,通过采用坡屋顶、风雨连廊、屋顶绿化、水平遮阳、自然通风、雨水收集、灰空间等低成本的绿色技术措施,来实现绿色校园、生态校园的建设。

3 规划设计要点

3.1 规划布局

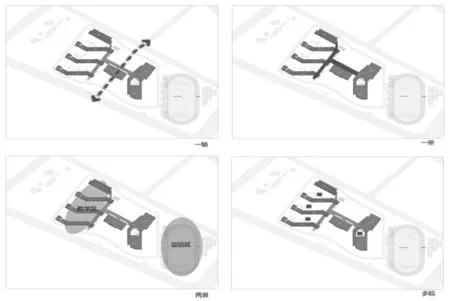

结合地形,以城市空间环境为切入点,在满足教学需求的前提下,营造出具有校园建筑特色的场所空间为目标,确定了“一轴、一带、两翼、多院”的空间规划布局(图3)。

图3 空间结构图

“一轴”:以南校门、北校门和图书综合楼为南北向的主轴线,结合地形高差和建筑布局形成南、北两个校园广场。各类教学和活动空间围着校园广场布置,利于学生的集散和师生使用,是学校最主要的空间场所。

图4 风雨操场、报告厅透视图

“一带”:架空的风雨连廊类似城市空间内的街道功能,是校园的活力带。城市中的“街道是一种基本的城市线性开放空间,它既承担了交通运输的任务,同时又为城市市民提供了生活的公共活动的场所”。[6]设计中沿着校园“街道”布置着各种类型的空间和建筑,形成多元的立体空间场所,承担着师生的各类活动,是师生使用最频繁的空间场所。

“两翼”:沿南北主轴两侧布置教学区和运动区,中间为教学辅助区,形成空间多变的东西向虚拟轴线。串联着校园的学习、生活和运动空间。

“多院”:各组建筑之间形成多处的庭院空间,他们大小不一,围合不同,功能各异。丰富多变的院落空间,既体现中国传统建筑空间特色,又提供多样的场所空间。“利用空间在大与小、高与低、开敞与封闭以及不同形状之间的显著差异进行对比,将可以破除单调而求得变化”。[7]在设计中注意加强院落与建筑之间的相互呼应和相互渗透。

3.2 功能结构

根据地形特点、场地高差、道路走向和城市环境等因素,按学校使用习惯和教学管理的要求,设计分为“教学庭院区”“体育运动区”“教学辅助区”等三大功能区,各功能区之间紧密联系,并根据主次、动静、联系与分隔等不同要素再加以组织,使各区之间既联系方便,又不会相互干扰。

3.3 交通组织

校园设有两个师生出入口,主出入口设在姥山路上(图5),次出入口设在北侧的规划支路上。两个学生出入口均在入口处退让出大面积的集散广场,以利于学生的集散,减轻对周边市政道路的交通压力。地下车库出入口单独设置,远离学生出入口,减少车流对地面师生静态交通的干扰。校内道路呈环形设计,做到人车分流,互不干扰。

图5 沿姥山路建筑群图

步行交通设计如下:交通主轴以路程最短、便捷高效为目的,辅路则有步移景迁的园林景观,学生的行走充满偶然,诱发探索,产生顿悟。上下学之时,主要通过入口缓冲空间、南北广场、连廊、庭院和楼梯到达各自教学楼。以两个校园出入口为核心,学生流线呈树干状分散、集中。上下课之时,主要通过连廊、广场、庭院和东西道路到达运动场,在教学楼与运动场之间设有多条立体联系通道,方便学生课间的快速集散。

3.4 建筑设计

建筑造型设计力求从大处着手,强调与城市空间关系的呼应,重点处理建筑的体块变化,材质的对比和色彩的搭配,以建筑形体语言创造形式美感。教学楼西侧面向城市公园绿地,设计通过阶梯教室、建筑露台、主体建筑的坡屋顶和塔楼等形成层层退台的空间效果,削弱建筑的体量感,减少建筑对城市空间和城市公园绿地的压迫。再通过富有层次的绿化种植,可以有效地纾解建筑的尺度感,与周边环境融合共生。

建筑以舒展的水平栏杆作为水平体量的主要构成元素,局部以竖向的垂直构件和线条作为基本的控制元素,它们和红色线条一起使群体建筑之间得到变化中的统一。图书综合楼面对校园的出入口和广场,因此加以精心设计,突出其挺拔形象,统领群体建筑,是校园的视觉焦点和设计中心。整体空间通过古典园林设计手法和现代建筑设计方法相结合,使建筑群在统一和谐的气氛之中突出校园建筑的典雅和气质。

校园建筑属于文化建筑的一部分,色彩不必过于花俏,但应富有内涵和文化。建筑主要以哈佛红三色砖为外墙,蓝灰色瓦为屋顶,局部点缀原木色的百叶栏杆,这样的色彩搭配使整个建筑群显得温暖、大方、典雅。在单体建筑的局部,采用柱廊空间元素,为校园提供一些靓丽的空间环境,在满足学生认知的同时,又符合学生探奇的心理感受。

4 结束语

校园建筑是城市空间和环境的重要组成部分,是满足师生教学使用要求的空间场所,应具有其特定的场所空间精神。空间是建筑设计的本质,场所是建筑设计的精髓。我们认为必须结合项目场地现状,根据城市空间环境特色等先决条件,在满足使用功能的前提下,以谦逊的设计态度,通过建筑与城市、环境和人文的融合创新,坚持创造创新的原则,运用现代的材料和手法,才能营造出具有提升城市空间环境品质、加强师生交往和交流欲望的校园建筑,才会富有特定的场所空间精神。