不要让女性的声音寂寞在这个时代

——《小团圆媳妇之死》悲剧的四层深度

李红波

(江苏省张家港市沙洲中学,江苏 张家港 215600)

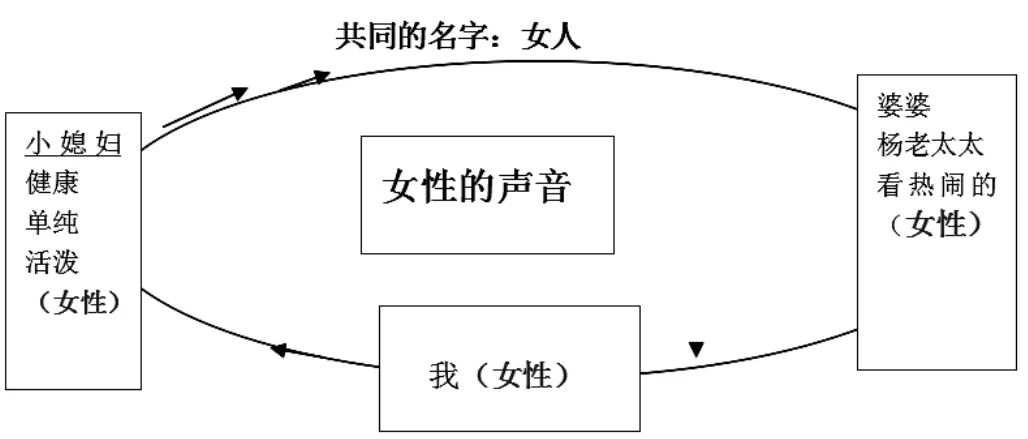

《小团圆媳妇之死》是人教版高中语文选修二的一篇小说,文本讲述了一个12岁的童养媳从“生病”到最后死去的故事。小说以独特的写作视角,通过儿童和女性的眼光,来关注中国特定时代的社会现实,发出孩童和女性的声音。而这些声音,是一个时代的悲剧,折射出了悲剧的四层深度。

一、小团圆媳妇的声音:绝望者的哀嚎

小团圆媳妇是一个“好好的孩子”。“年仅十二岁,头发又黑有长,梳着很大的辫子,脸长得黑乎乎的,坐得笔直,走起路来走得飞快,笑呵呵的,见人咧嘴笑,百病皆无”,她是一个健康、单纯、活泼好动的好孩子。可是,命运捉弄人,从小就被贴上了“童养媳”的标签。到了胡家后,先是因“见人不知羞,坐得笔直,走起路来走得风快,不像个团圆媳妇”而被教训,接着被说成有病,然后就被捉弄致死。她怎么被捉弄死的?她是被婆婆、看热闹的人、杨老太太、疯子、云游真人等在“迷信”中一步步折磨而死的。

她也曾经“反抗”过。打她时还敢咬人,没辙了就喊要回家。“照着几千年传下来的习惯活着,不预约希望,也看不到光明。他们不知道光明在哪里,可是他们实实在在的感到寒冷在他们身上,他们想退去寒冷,因此而带来了悲哀”。但是,一个弱女子怎能反抗得过一家之长的婆婆呢?最后她也只能在连喊带叫的哀嚎中凄惨死去。小团圆媳妇“要回家”的声声哀叫,是她对生命本能的欲求和渴望,是想改变这种牲畜不如的处境的呼叫,更是一个对自己命运没法掌控的绝望者的哀嚎。被命运捉弄成小团圆媳妇,最后的生命也因小团圆媳妇的身份而被捉弄致死。就像文本中有二伯所说,人死还不如一只鸡。小团圆媳妇在胡家大院的地位连一只鸡都不如,多么可悲。

所以,命运捉弄人,人捉弄人,连神也捉弄人,这是小团圆媳妇悲剧的第一层深度。

二、婆婆们的声音:施暴者的习惯外化

小团圆媳妇死了,她其实是死在婆婆手里,死在封建迷信和封建礼教本身的野蛮和冷酷中。婆婆认为这个童养媳不符合世俗心目中的标准,她就开始了改造这个媳妇的进程。动不动就要教训她,吊起来、抽皮鞭、泼冷水、用烙铁,她要把小团圆媳妇雕琢成个样子。更为离谱的是,婆婆以传统的封建迷信陋习为考虑问题的出发点,认为小团圆媳妇有病是妖怪,从而请胡仙、跳大神、扎纸人、弄药偏方等,替小团圆媳妇治病,硬是将小团圆媳妇折磨致死。所以,婆婆对她的责骂、鞭打声,是源于一种“媳妇的地位低,而婆婆拥有管教的权利”的文化认同,更是一种封建家长制对子女禁锢戕害的维护。

除了婆婆,在小团圆媳妇走向死亡的过程中,还有一批女性如看热闹的人、杨老太太等,她们是这场悲剧的经历者甚至是参与者、施暴者。随着改造小团圆媳妇的进程推进,她们集中到胡家大院去围观、看热闹、去宣扬、去纷纷出力献计,偏方秘方层出不穷,似乎这方子听着有多骇人听闻,效果就有多妙不可言。小团圆媳妇第一次“被洗澡”时,她们揽起热水来往她头上浇,“她们围拢过去,看看有死没有”。她们与鲁迅笔下的那群麻木愚昧的看客没啥区别,她们本身就是封建礼教的受害者。可悲的是,她们受封建思想、封建礼教的束缚毒害而不觉,自觉因循并去规范和约束下一代人,小团圆媳妇在她们心中不像个样子,她们就处处维护小团圆媳妇婆婆对她的种种规矩了。这就是这个悲剧更深层次的意义了:小团圆媳妇死于一种观念。但这种野蛮的封建礼教、封建思想观念不是封建统治者才有。荒谬的是,呼兰河小城的女性同样有,并且成了她们的思维定势和习惯外化。悲剧的真相不仅在于她们对外部力量的逆来顺受,更在于千百年早已融入血脉的潜移默化的规则意识。假如小团圆媳妇没有死,被规矩之后的她可能将来也会成为另一个这样的婆婆。正如鲁迅笔下跟祥林嫂同样命运的人也有,就是柳妈,这种观念在她那里也是根深蒂固的。

萧红自己也说“宗法社会、生活像河水一样平静流淌,平静的河水流淌着愚昧和艰苦”。同为女性,她们为什么要捉弄小团圆媳妇?这里还有一种世俗人心的荒谬期待。大家在枯寂的日子里,百无聊赖,精神贫穷,期待着有戏可看给单调的生活增加色彩,哪怕这戏是以别人的生命为代价的。所以,令人胆寒的,不是人们有知觉的冷漠,而是对这种无意识的“不觉”,甚至为无法改变的集体无意识。

礼教不讲理,神不讲理,连人也不讲理,这就是小团圆媳妇悲剧的第二层深度。

三、“我”的声音:清醒者的无助

“我”是一个不明事理的小女孩,却是小团圆媳妇悲剧的见证者。萧红在塑造“我”这个角色时,把我塑造成平静的叙事者,以我清澈的眼光看待这个世界,看待我身边形形色色的“大人”是如何用“求神方法”将小团圆媳妇折磨致死的。用儿童视角揭露真相,这体现了萧红独特的写作视角和叙述技巧。

首先,“我”不受任何传统文化和意识形态的影响和浸染,我是整个事件中的清醒者,我以孩童的视野看世界,这样的世界更客观公正真实。我冷静地看着一个健康、单纯、活泼(与我年龄相仿的)的童养媳一步步走向死亡的过程,就是最客观公正地揭示那些集中到胡家大院的大人荒谬举动的过程。其次,“我”这个幼小的清醒者,也是在还原真相中隐藏着灵魂的叩问。所有人对小团圆媳妇有病这件事深信不疑,唯独“我”以天真无邪的儿童视角看得清楚,她没病。面对小团圆媳妇婆婆说她是妖怪,把她的辫子剪下来后说是她自己掉下来的,我敢说“不是的,是用剪刀剪的”。面对小团圆媳妇之死和埋葬,我是一再央求祖父答应我去看看,我没有如有二伯、老厨子“过年回来的,充满了欢天喜地的景象”,我心里总惦记着有一回事,关心的是小团圆媳妇是怎样死的,埋葬的情形如何。我不是去看热闹,我是真实地关心此事。如果说,小团圆媳妇之死,让我们看到呼兰河人们照着几千年传下来的习惯活着,他们的封建思想和老旧意识影响着一代又一代的人,不曾预约希望,也看不到光明。那么,呼兰河小城人中却有一个人看到了光明,那就是“我”。

然而,我这个清醒的人却是一个毫无缚鸡之力的、干任何事都得祖父同意的小孩。我被隔离在人群之外,静静观看小团圆媳妇死亡过程,自始至终也只能是一个袖手旁观者,更凸显了我这个清醒者的无助、力量的单薄。这与《皇帝的新装》里的小男孩有什么区别?同样的儿童视角,同样的清醒者,同样是对成人世界的莫大讽刺。可贵的是,《皇帝的新装》里的小男孩还敢大声说出事情的真相,而“我”呢,却只能偷偷说给祖父听,只能在清醒中袖手旁观,哪怕在她死后想去看一眼,也无能为力。“我”到底只比那些装聋作哑到信以为真的大人强了一点,这就是“我”这个清醒者的无助。

清醒者看世界很真实,清醒者却特别少,清醒者也很无助,这是小团圆媳妇悲剧的第三层深度。

四、萧红的声音:预约希望者的呐喊

作家萧红的高明之处在于没有直接控诉封建礼教“吃人”的本质,而是借助一个儿童的视野来还原小团圆媳妇之死的真相,借助女性的声音来讲述一个健康、活泼又纯真的少女被无情而腐朽的礼教摧残致死的悲剧故事,讲述了埋葬小团圆媳妇后,人们照样回家过日子,该吃饭吃饭、该睡觉睡觉的真实生存状态和生存真相。作为孩童的“我”对小团圆媳妇的悲剧叙述得很平静,但是对于这个悲剧,作家萧红内心却是荒凉、冷寂甚至是窒息的。以小团圆媳妇被当众洗澡为例,众人快意着这个打着治病的幌子的施刑,萧红的内心却是凄惨而又感伤人的,是一种无声的批判。

但是,萧红也在这寒冷中看到了一丝温暖。比如“我”对小团圆媳妇的关注、祖父的悲悯、婆婆和那些女人并不十恶不赦等,让她在寒冷中看到了希望。“天时,地利,人和。最要紧的还是人和。人和了,天时不时也好了,地利不利也好了。”萧红说:“我站在街上,不是看什么热闹,不是看那街上的行人车马,而是心里边想:是不是我们将来一个人也可以走得很远?”可见,她对于生命意识及人类意识的关注及对当时女性悲剧命运的揭示,是她写作本文的初衷。

是批判的声音,更是预约希望的呐喊声,让女性的声音在这个时代不再寂寞,这是小团圆媳妇悲剧的第四层深度。

总之,《小团圆媳妇之死》是呼兰河畔的一曲悲歌。萧红在这曲悲歌里,以沉重的笔墨叩问了中国女性的命运和这个时代的悲剧,唱出了悲剧的四层深度,表现了一种悲天悯人的情怀。而这情怀中又透射着深入骨髓的寒冷和预约希望的呐喊,这种寒冷和呐喊贯穿全文。

附:文本解构图

——一本能够让你对人生有另一种认知的书