低盐发酵鳀鱼鱼露过程中品质动态变化分析

王炳华,胡建国,童光森

(1.浙江商业职业技术学院 旅游烹饪学院,杭州 310053;2.济南大学,济南 250002;3.四川旅游学院,成都 610100;4.成都大学肉类加工四川省重点实验室,成都 610106)

鱼露制备主要是利用一些低值鱼虾及其下脚料通过微生物分解原料中的蛋白质、脂肪等物质发酵制备的一款具有咸鲜适口风味的调味品[1]。因其在发酵过程中经多种微生物参与,其营养较为全面,富含多种风味成分,氨基酸组成合理,含有可溶性短肽、牛磺酸等抗氧化活性物质,是我国常用的一种调鲜调味品[2]。

传统鱼露制备发酵周期较长,含盐量高,与低盐的健康理念相悖,较高的盐浓度虽然可以有效地抑制腐败菌繁殖,但是同时也降低了酶解活力,延长了发酵周期[3]。低盐发酵鱼露降低了盐添加量,通过曲种添加、调节发酵温度等缩短了发酵周期,有效地克服了传统发酵存在的弊端,但低盐发酵鱼露过程中存在的风味不明显、生物胺含量较高等问题,主要是受微生物影响[4]。微生物菌群变化及其微生态作用直接影响成品鱼露的品质,微生物作用在鱼露生产中具有重要地位[5]。目前国内对白酒、陈醋、黄豆酱等发酵过程中的微生物动态变化相关研究较多,但是对低盐发酵鱼露的微生物动态变化研究较少,生产企业缺少相关依据,通过分析影响鱼露品质的相关微生物在发酵不同阶段的变化,探讨其与主要理化指标的关系,可以解释鱼露品质指标形成的本质,为低盐鱼露发酵工艺提供了理论依据[6]。

基于此,通过研究低盐发酵方式制备的鳀鱼鱼露在发酵过程中不同阶段微生物群落结构的变化情况,分析其pH值、氨基酸态氮(AAN)、挥发性盐基氮(TVB-N)等理化指标以及挥发性风味物质、游离氨基酸的含量动态变化情况,探讨低盐发酵鳀鱼鱼露过程中微生物菌群与理化指标的联系,分析其挥发性风味物质与游离氨基酸的变化情况,为低盐鱼露发酵工艺改良及相关研究提供了参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

鳀鱼:购于舟山渔港;木瓜蛋白酶、pH缓冲液、米曲霉3.042:购于浙江汇宁生物科技有限公司;食盐:市售;甲醇、乙腈:均为色谱纯;其他试剂:均为国产分析纯。

1.2 仪器与设备

GJJ-2/32均质机 杭州惠和机械设备有限公司;HT-1300洁净工作台 苏州安泰空气技术有限公司;FE28 pH计 德州市高通实验仪器有限公司;FA2104B电子天平 上海精密仪器仪表有限公司;恒温水浴锅 江苏金怡仪器科技有限公司;GL22M离心机 湖南迈达仪器有限公司;LN-998多功能料理机 广东省中山市创冠电器厂;DHG恒温鼓风干燥箱 上海精宏实验设备有限公司;BJPX-I生化培养箱 山东科博生物产业有限公司;ATN-300型全自动凯氏定氮仪 上海洪纪仪器设备有限公司;KG203快速DNA提取检测试剂盒 北京杰辉博高生物技术有限公司;S-433D氨基酸分析仪 北京安信科仪器设备有限公司;TSQ 9000 GC-MS联用仪 赛默飞世尔科技(中国)有限公司。

1.3 方法

1.3.1 鳀鱼鱼露制备

参考袁树昆[7]、邹敏[8]的方法。

鳀鱼酶解:将鳀鱼清洗干净,猛火蒸50 min,放入多功能料理机搅打成浆,添加pH缓冲液调匀至pH值6.0,固液比为1∶4,加入2.5%木瓜蛋白酶,加热至55 ℃,酶解6 h。

曲种制备工艺:将麸皮与鱼糜按1∶2比例接种米曲霉培养液0.6%,添加200%的水,培养温度33.5 ℃,培养时间8 d。

发酵工艺:将鳀鱼酶解液与麸皮按9∶1比例混合,添加0.9%曲种,加盐9.3%,在31 ℃,发酵期间每5 d搅拌一次,发酵80 d。

1.3.2 微生物总DNA提取与16S rDNA鉴定

取发酵0,20,40,60,80 d鳀鱼鱼露发酵液,过滤去除大颗粒物质,将发酵液中的蛋白质用C2HCl3O2沉淀,在4 ℃下离心30 min,收集微生物细胞;使用细菌基因组DNA提取试剂盒提取细菌总DNA[9]。

DNA 16S rDNA PCR扩增体系:包含12.5 Master Mix(Taq酶、dNTP混合物以及反应缓冲液),27F 引物1.5 μL,1492R引物1.5 μL,模板DNA 1.5 μL,双蒸水15.5 μL;16S rDNA PCR扩增条件:预变性(96 ℃,3 min),变性(95 ℃,30 s),复性(60 ℃,30 s),延伸(72 ℃,30 s),共进行40次循环;72 ℃延伸8 min;将PCR产物送至上海美吉生物医药科技有限公司进行测序,将微生物16S rDNA序列在GenBank进行同源性检索,并采用MAGA 5.0软件进行序列分析[10]。

1.3.3 理化指标测定

pH值的测定参考李可人等[11]的方法;氨基酸态氮的测定参考邹大维等[12]的方法;挥发性盐基氮的测定参考方靖等[13]的方法;挥发性风味物质的测定采用GC-MS,参考王炳华等[14]的方法;游离氨基酸的测定参考姜慧娴等[15]的方法。

1.4 数据分析与处理

采用SAS 8.1与Excel 2010进行统计分析与制图,所有试验平行3次,p<0.05为显著性差异[16]。

2 结果与分析

2.1 低盐发酵鳀鱼鱼露中微生物群落结构分析

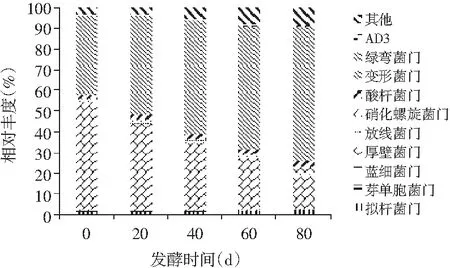

通过传统培养法从低盐发酵鳀鱼鱼露的不同发酵时间分离出厚壁菌门、变形菌门、放线菌门等36个门,以及部分无法鉴定序列,鱼露微生物菌群结构复杂,根据相对丰度,本研究选取丰度值较高的前10位进行统计,并测定菌落总数,并计算各门数量,结果见表1和图1。

表1 不同发酵时期菌群门类数量Table 1 The number of phyla of microbial flora in different fermentation periods

注:数量单位lg(个/mL)。

图1 发酵过程中菌群门类组成丰度Fig.1 Abundance of phyla composition of microbial flora in the fermentation process

由表1和图1可知,低盐鳀鱼鱼露在发酵过程中其微生物菌群主要分布在厚壁菌门、变形菌门、拟杆菌门、酸杆菌门、放线菌门等。拟杆菌门、放线菌门、酸杆菌门的相对丰度波动较小,分别从前期的1.23%、1.35%、1.54%到发酵后期的2.05%、1.34%、2.6%,属于优势菌群;厚壁菌门的相对丰度呈下降趋势,从发酵0 d的52.32%下降到16.32%,数量从6.02 lg(个/mL)减少到3.89 lg(个/mL),主要是受其门中的乳杆菌目、芽孢杆菌等厌氧或兼性厌氧微生物的影响,低盐鱼露发酵过程中,微生物菌群总量增加,对其门类微生物起抑制作用;变形菌门的相对丰度呈上升趋势,从发酵初期的38.23%上升到65.23%,数量相对稳定,从5.88 lg(个/mL)减少到5.41 lg(个/mL),变形菌门中的假单胞菌目等是嗜氧微生物,微生物菌群总量增加并不影响其门类微生物的生长。

综上分析,低盐发酵鳀鱼鱼露在发酵过程中,受外界环境及盐度影响,微生物菌群总量增加,对微生物种类有一定影响,菌群主要分布在厚壁菌门、变形菌门、拟杆菌门、酸杆菌门、放线菌门等,变形菌门与厚壁菌门在整个发酵过程中的丰度相对较高,属于绝对优势菌群。

2.2 低盐发酵鳀鱼鱼露过程中pH值含量变化分析

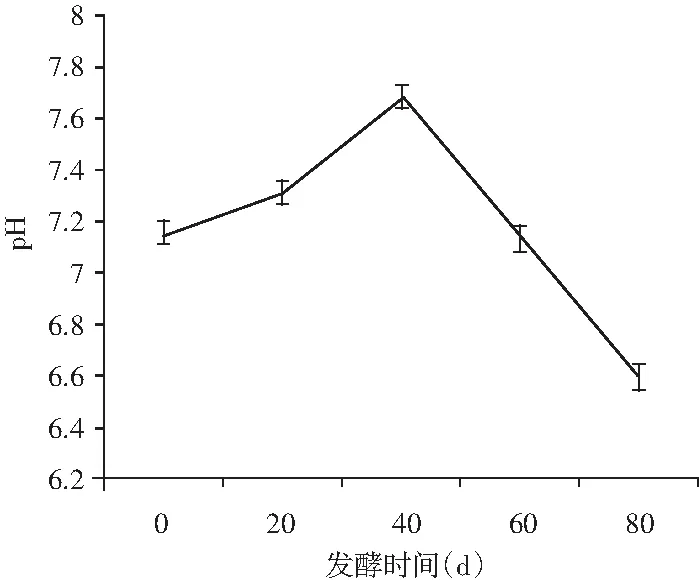

图2 发酵过程中pH的变化Fig.2 Changes in pH values during fermentation

pH的变化在一定程度上反映了低盐发酵鳀鱼鱼露酸度的变化,其是反映乳酸发酵的一个重要指标[17]。由图2可知,实验样品在发酵0 d时pH值为7.15,在发酵的前40 d呈上升趋势,在第40天时,pH值达到了7.68,之后持续下降,在发酵第80天时,pH值下降到6.59,结合微生物群落结构变化情况分析,pH值变化与厚壁菌门和变形菌门微生物生长一致,发酵前期变形菌门中的假单胞菌目等嗜氧微生物开始繁殖,乳酸菌等有益菌种不能充分抑制杂菌的生长,使pH值呈上升趋势,在40 d后,各种微生物数量达到顶峰,有益菌种对杂菌的抑制作用引起pH值下降,微生物中的嗜盐乳酸菌成为后期的优势菌种,直接影响鱼露的发酵效果。

2.3 低盐发酵鳀鱼鱼露过程中AAN值与TVB-N值变化分析

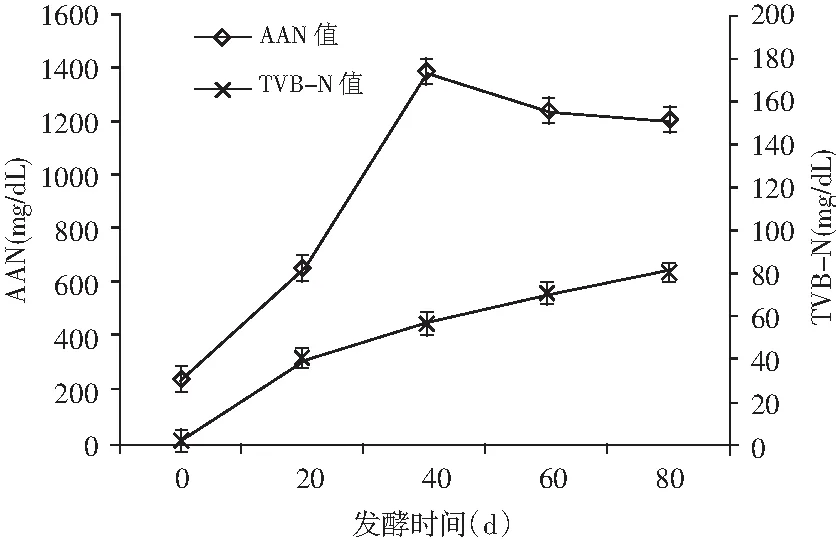

图3 发酵过程中AAN值与TVB-N值变化Fig.3 Changes in AAN and TVB-N values duringfermentation

鱼露中的氨基酸态氮(AAN)含量是反映其发酵过程中氮源被有益微生物利用的程度,其利用程度越高,说明鲜味物质含量越多,感官指标的鲜味越佳,氨基酸态氮(AAN)是衡量鳀鱼鱼露质量的重要指标[18]。挥发性盐基氮(TVB-N)主要是指鳀鱼鱼露在发酵过程中原料肉蛋白被腐败微生物分解的情况,其含量越高表明氨基酸被破坏的越多[19]。由图3可知,低盐鳀鱼鱼露在发酵前40 d,AAN含量迅速增加,20~40 d增长快于0~20 d,主要是在发酵前40 d,鱼露中微生物菌群结构复杂,各种优势菌相互竞争,分泌大量蛋白酶,充分水解鳀鱼蛋白质,游离氨基酸含量上升。在发酵40~80 d,AAN含量开始平缓下降,其主要受鳀鱼蛋白质含量影响,分解速度下降,其游离氨基酸含量趋于稳定。低盐发酵鳀鱼鱼露中TVB-N含量始终呈上升趋势,在发酵后期其含量达到80.21 mg/dL,含量略高,但是在发酵结束后存储过程中易被去除,TVB-N值上升与微生物菌群结构复杂有关,复杂的菌群结构导致乳酸菌外的杂菌生长比较旺盛,腐败微生物对鳀鱼蛋白质分解较快,造成TVB-N值一直呈上升趋势。

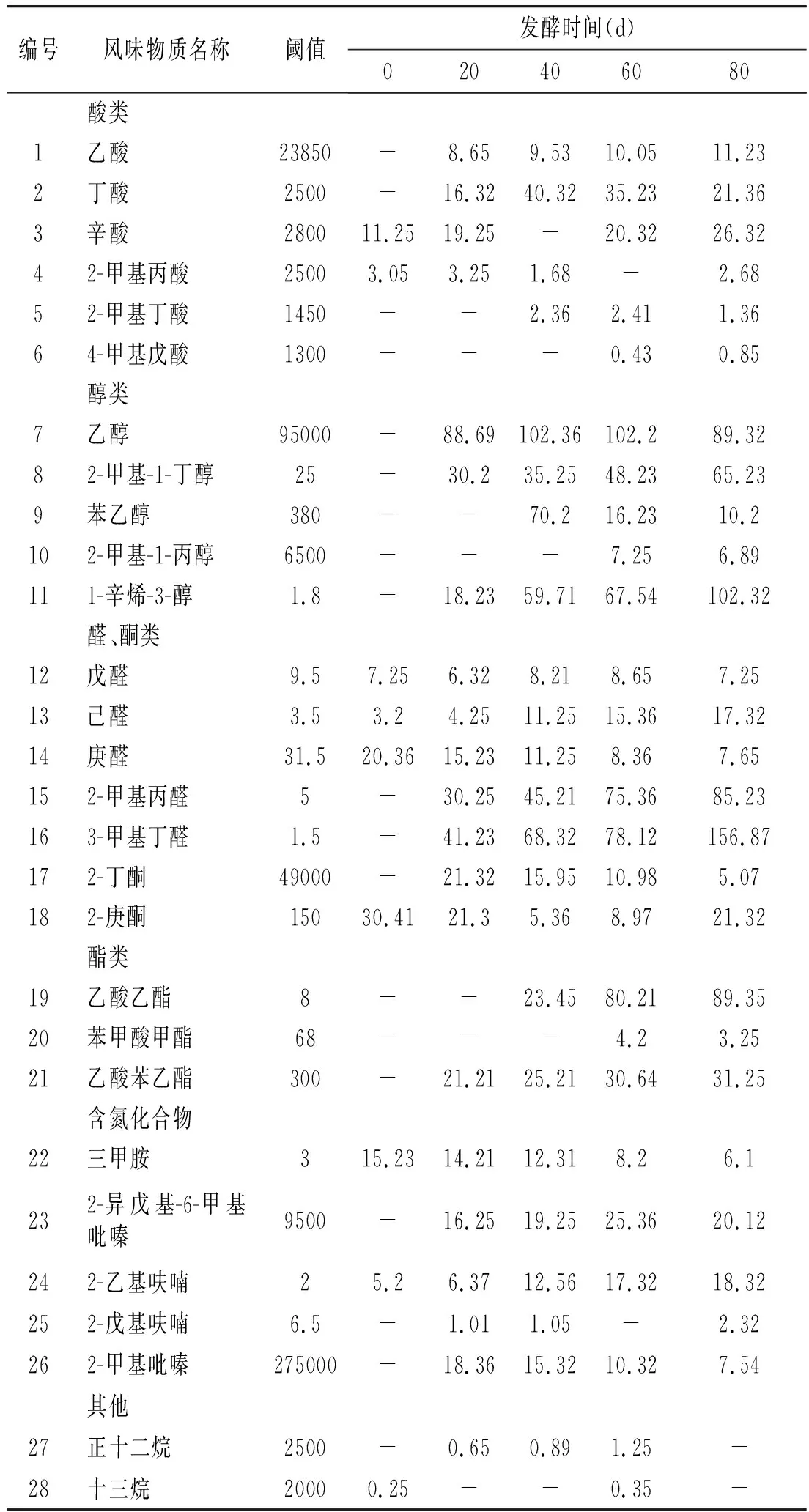

2.4 低盐发酵鳀鱼鱼露过程中挥发性风味物质变化分析

本文采用气质联用技术测定低盐鳀鱼鱼露发酵过程中挥发性风味物质,分别在0,20,40,60,80 d 5个不同发酵时间节点鱼露样品中共检测出28种挥发性风味物质,其中酸类6种、醇类5种、醛类与酮类7种、酯类3种、含氮化合物5种以及其他2种。不同发酵节点挥发性风味物质差异较大,在发酵0 d时共检测出挥发性风味物质9种,其挥发性风味物质主要是腌制液及鳀鱼中的风味。在发酵过程中的20,40,60,80 d 4个不同发酵时间节点分别检测出挥发性风味物质21种、23种、26种、26种,整体分析其在发酵过程中挥发性风味物质种类随着发酵时间延长呈增加趋势。

醇类是低盐鳀鱼鱼露中主要的挥发性风味物质,在20,40,60,80 d 4个不同发酵时间节点其占样品总量的34.06%、44.81%、34.81%和33.54%。发酵0 d时挥发性物质主要是腌制液与鳀鱼肉本身所含风味物质。酸类物质中的阈值较高,对鱼露整体风味影响不大。前期酸类总量较低,随着发酵时间延长,其总量增加,这与pH值的检测结果一致。醇类物质主要是鳀鱼脂肪氧化以及氨基酸水解产物,其阈值较低,对整体风味影响较大。醛类物质是降解产物,其中鱼露中的戊醛、己醛、2-甲基丙醛、3-甲基丁醛等浓度较高,赋予鱼露青草、麦芽香等令人愉快的气味。庚醛主要呈现鱼腥味,经过发酵其含量降低,抑制腥味的呈现。酯类物质主要是醇类和酸类物质经过酯化反应的产物,某些酯类物质呈现水果和花的香味,丰富鱼露的风味[20]。含氮化合物主要来源于美拉德反应或热分解的产物,其阈值较低,呈现青草味,对鱼露风味有一定影响。

综合分析,低盐发酵鳀鱼鱼露挥发性风味物质随着发酵时间延长种类增加,其呈味感受受发酵时间影响,主要是随着发酵时间延长,鱼露微生物菌群中的优势菌种对杂菌的抑制作用,抑制不利风味物质的产生,微生物菌群是低盐鳀鱼鱼露发酵过程中产生特征风味的重要影响因素。

表2 鱼露主要挥发性成分测定结果Table 2 Determination results of main volatile components in fish sauce ng/g

注:“-”表示未检测出。

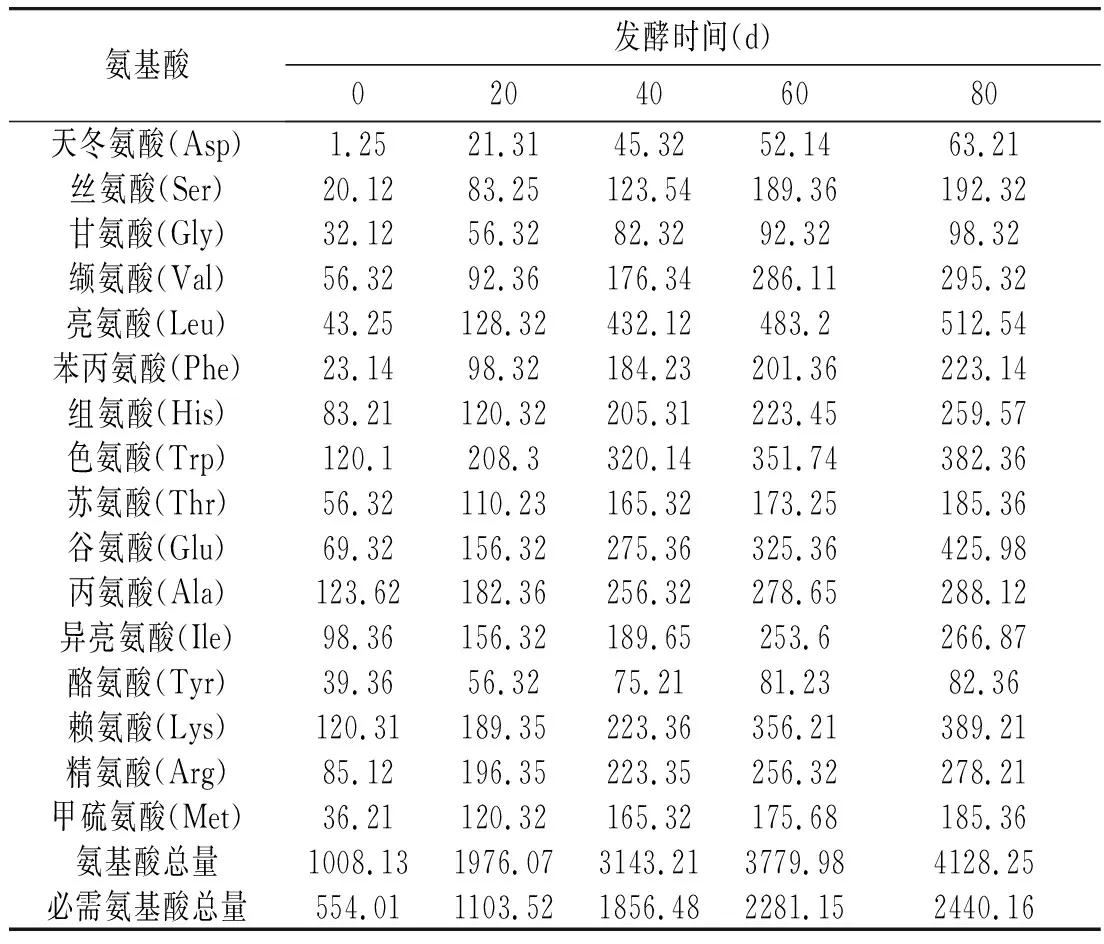

2.5 低盐发酵鳀鱼鱼露过程中游离氨基酸的含量变化

表3 主要游离氨基酸测定结果Table 3 Determination of main free amino acids mg/dL

鱼露中的游离氨基酸是其鲜味物质的重要组成部分,是评价鱼露鲜味的主要指标,也是评价其营养价值的主要指标[21]。由表3可知,游离氨基酸总量和必需氨基酸总量随着发酵时间延长呈现上升趋势,0~40 d增加幅度较大,40 d后趋于稳定增长,其增长趋势与氨基酸态氮(AAN)含量变化一致,其与低盐发酵鳀鱼鱼露中微生物菌群结构变化有关,前期优势菌相互竞争,分泌大量蛋白酶,充分水解鳀鱼蛋白质,游离氨基酸含量上升。在发酵40~80 d,分解速度下降,其游离氨基酸含量趋于稳定。

3 结果与讨论

通过研究低盐发酵方式制备的鳀鱼鱼露在发酵过程中不同阶段微生物群落结构的变化情况,分析了pH值、氨基酸态氮(AAN)、挥发性盐基氮(TVB-N)等理化指标以及挥发性风味物质、游离氨基酸的含量动态变化情况,研究结果表明:低盐发酵鳀鱼鱼露在发酵过程中,受外界环境及盐度的影响,随着发酵时间延长,微生物菌群总量增加,菌群主要分布在厚壁菌门、变形菌门、拟杆菌门、酸杆菌门、放线菌门等,变形菌门与厚壁菌门在整个发酵过程中丰度相对较高,属于绝对优势菌群。微生物菌群结构变化直接影响pH值、AAN值与TVB-N值的变化:在发酵的前40 d pH值呈上升趋势,达到了7.68,然后持续下降,在发酵第80天时,pH值下降到6.59;在发酵前40 d,AAN含量迅速增加,20~40 d增长快于0~20 d,在发酵40~80 d,AAN含量开始平缓下降;TVB-N含量始终呈上升趋势,在发酵后期其含量达到80.21 mg/dL。挥发性风味物质随着发酵时间延长呈现上升趋势,随着发酵时间延长,其种类增加,呈味感受增强,微生物菌群中的优势菌种抑制不利风味物质的产生,游离氨基酸总量和必需氨基酸总量与鱼露中微生物菌群结构变化有关,前期优势菌相互竞争,分泌大量蛋白酶,充分水解鳀鱼蛋白质,游离氨基酸含量上升,后期趋于稳定。

本研究明确了低盐发酵鳀鱼鱼露过程中微生物菌群与理化指标的联系,分析了其挥发性风味物质与游离氨基酸的变化情况,为低盐鱼露发酵工艺改良及相关研究提供了理论依据及方法借鉴。