永丰辣酱挥发性风味物质分析

丁诗瑶,王晶晶,王蓉蓉,肖茜,刘成国,周辉*

(1.湖南农业大学 食品科技学院,食品科学与生物技术湖南省重点实验室,长沙 410128;2.湖南省发酵食品工程技术研究中心,长沙 410128)

永丰辣酱是湖南省极具地方特色的发酵调味品,距今已有300多年的历史,早在明崇祯年间,湖南省双峰县永丰镇一带的居民就有晒制永丰辣酱的风俗。双峰县地处湘中,气候及地理环境十分适宜辣酱中主要原料作物灯笼椒的生长,本地所产灯笼辣椒肉质肥厚、辣而带甜,富含蛋白质和人体所需的铁、磷、钙及多种维生素[1]。除灯笼椒外,辣酱还辅以优质小麦、黄豆、糯米等原料,经过蒸煮、发酵、研磨、加盐、调水、日晒等天然工序,且按照各人喜好加入地蚕、刀豆等配料制作而成,色泽鲜艳、气质芳香、辣中带甜、味鲜可口、营养丰富,能开胃健脾、增进食欲、散寒祛湿[2]。

目前,当地人食用永丰辣酱更倾向于自己制作或购买农贸市场中家庭式小作坊的产品,这些辣酱一般采用传统工艺,自然发酵,产品风味较有差异。且近年来对永丰辣酱的研究多着重于工艺方面,尤其是对发酵过程中微生物的探究。苏东林等[3]研究发现传统永丰辣酱产品生产过程中的各类微生物在不同的生产阶段起着不同的作用,其中优势霉菌主要是米曲霉、酱油曲霉、黑曲霉等;酵母菌主要是鲁氏酵母;细菌主要是盐水四联球菌。苏东林等[4]对永丰辣酱人工接种发酵工艺进行了研究,结果表明:添加8%的食盐、0.83%的鲁氏酵母种子液,在定期揿酱的前提下,28~40 ℃间歇式控温发酵31 d,所得人工接种发酵产品与传统发酵产品的氨基酸态氮量基本相当,发酵时间节约一半,总酯含量提高74%,食盐含量降低38%,其余理化和卫生指标均达到或超过传统产品,滋气味与传统产品比较接近。本文主要采用顶空微萃取结合GC/MS技术对不同品牌永丰辣酱的挥发性风味物质进行研究,分析永丰辣酱中存在的主要挥发性成分,评价不同加工方式对辣椒挥发性成分的影响,进而更好的了解永丰辣酱的物质组成及为相关品质的改进提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

1.1.1 材料

永丰辣酱:购于双峰县农贸市场;样品YF-1:灯笼椒、小麦、黄豆、刀豆等;样品YF-2:灯笼椒、小麦、黄豆、刀豆、地蚕等;样品YF-A、YF-B:无配料表。

1.1.2 仪器与设备

PUCHUN型电子天平 上海精密科学仪器有限公司;SC-320D型冷藏柜 青岛海尔股份有限公司;GZ-400-S型生化培养箱 韶关市广智科技设备有限公司;DF-101S型集热式恒温加热磁力搅拌器 金坛市医疗器械厂;SW-CJ-2D型双人单面垂直净化工作台 苏州博莱尔净化设备有限公司;GCMS-QP2010型气质联用仪 岛津企业管理(中国)有限公司。

1.2 方法

1.2.1 样品处理

50 g辣椒酱加入50 mL超纯水,在相同的条件下匀浆。称取1.0000 g剁辣椒匀浆,加至20 mL的干燥顶空进样瓶中,以密封垫片加盖密封。

1.2.2 GC-MS检测1.2.2.1 萃取吸附

将样品瓶置入集热式恒温加热磁力揽拌器,70 ℃恒温预热15 min。再插入萃取针,推出萃取纤维头,使之距样品液面约5 mm,70 ℃恒温萃取30 min,然后缩回萃取纤维到萃取针中。而后将萃取纤维头放入GC/MS 联用仪进样口进行GC/MS分析5 min。

1.2.2.2 活化萃取头

将萃取纤维头放入GC/MS联用仪进样口,270 ℃下活化1 h,直至色谱检测无干扰峰出现。

1.2.2.3 气相色谱条件

载气:氦气;柱箱温度:初始阶段(40 ℃,恒温2 min),第二阶段(4 ℃/min升温至80 ℃,恒温3 min),终末阶段(3.5 ℃/min升温至240 ℃,恒温4 min);柱箱温度:40 ℃,柱型:DB-5MS 弹性石英毛细管柱(30.0 m×0.25 mm,0.25 μm);分流模式:不分流。高压进样模式:关;载气节省器:关;分流阻尼固定:关。

1.2.2.4 质谱条件

GC/MS接口温度:220 ℃;离子源温度:200 ℃;电离方式:EI;电离电压:70 eV;质核比扫描范围:45~500 m/z。

1.2.3 数据分析

质谱图采用NIST 08和Wiley 09数据库进行检索,人工谱图解析,确定化合物成分,仅保留相似度大于80的结果,相对含量按峰面积归一化计算。采用Origin Pro 2019软件对样品进行主成分分析并作图。

2 结果与分析

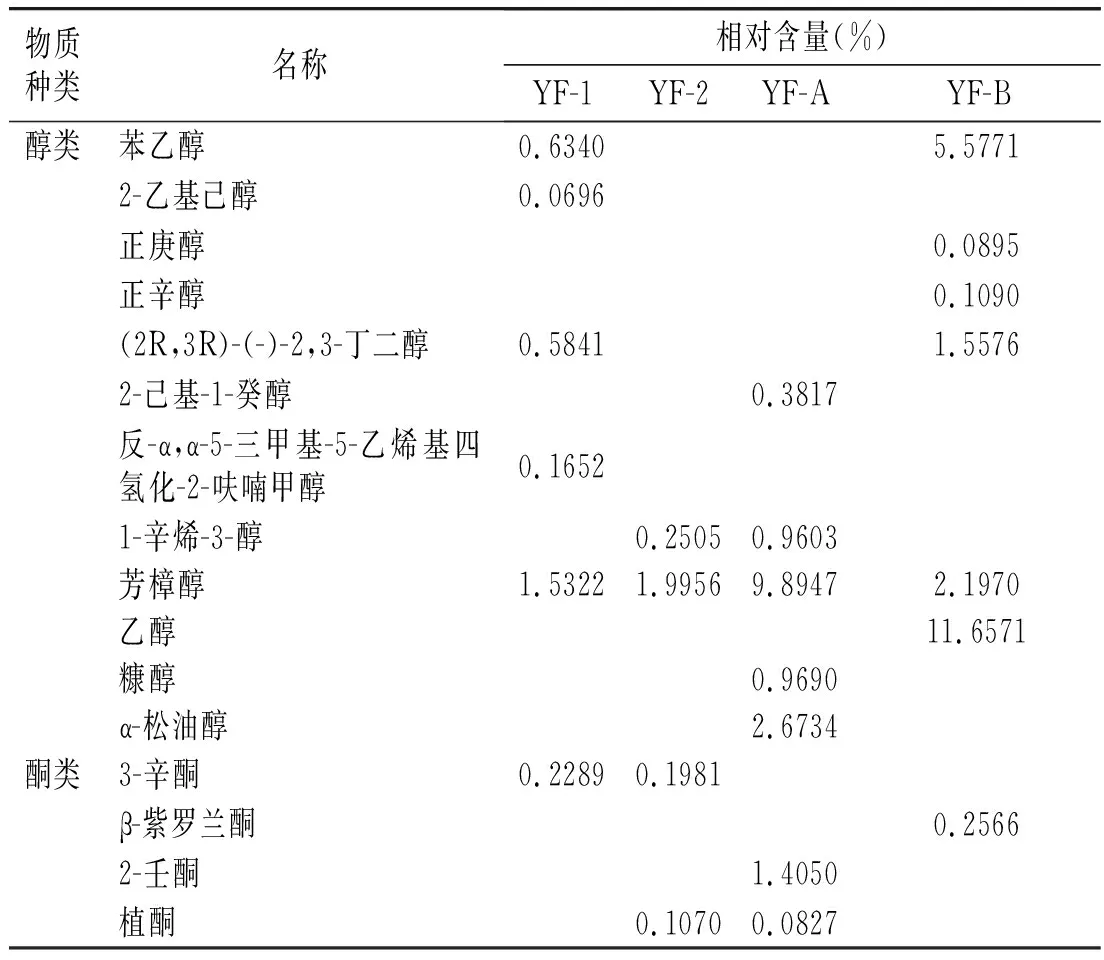

所购4种永丰辣酱经GC-MS分析后,所得数据见表1。

表1 4种辣酱挥发性风味物质及其相对含量Table 1 The volatile flavor substances and their relative content in four kinds of chilli sauce

续 表

2.1 不同辣酱的挥发性物质组成分析

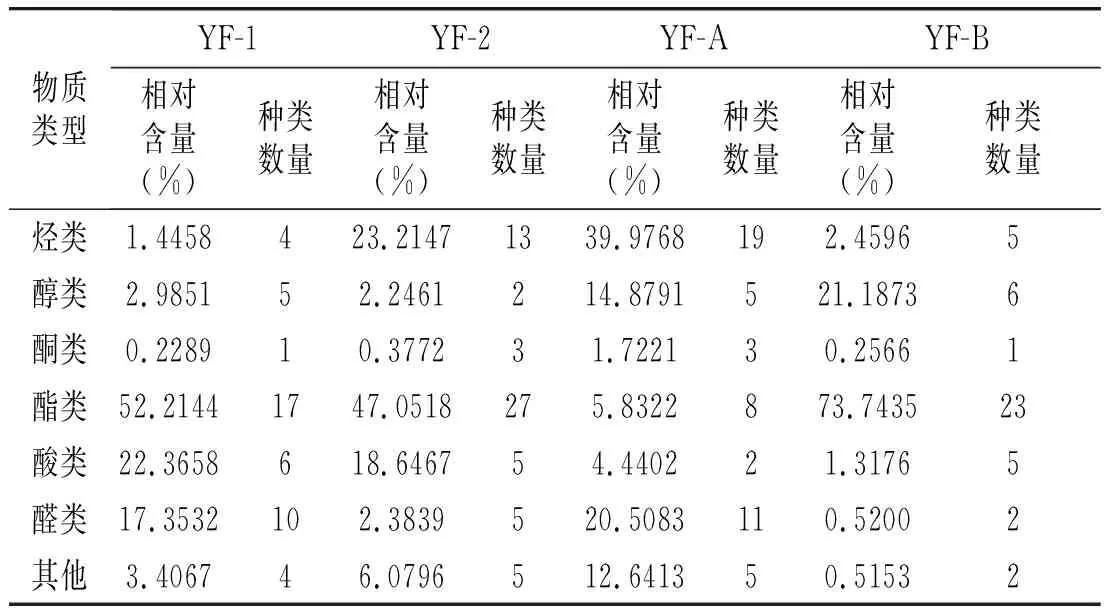

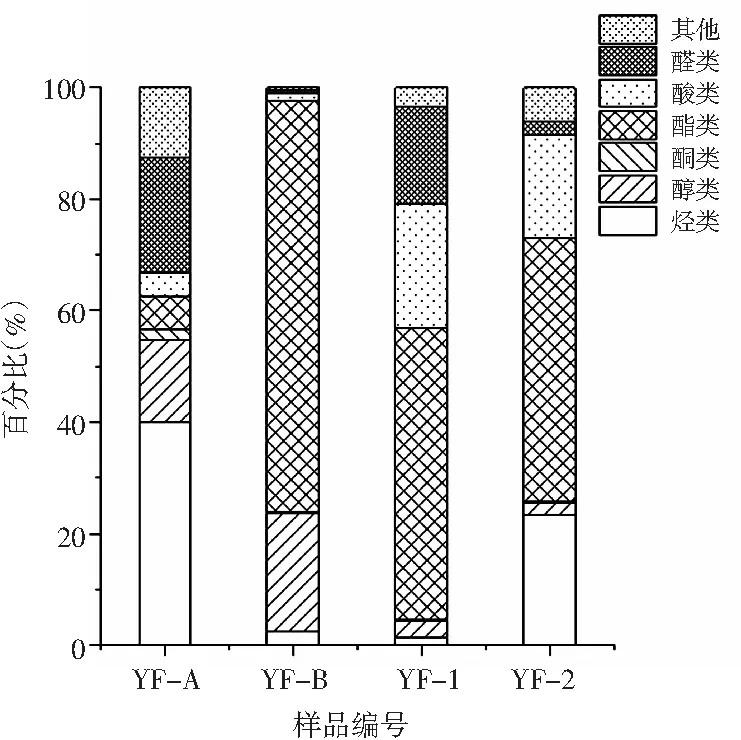

4种辣酱共检测到120种挥发性风味物质,其中YF-1有47种,YF-2有60种,YF-A有53种,YF-B有44种。4种辣酱的各类挥发性风味物质含量及组成见表2和图1。

表2 4种辣酱挥发性风味物质含量组成及数量Table 2 The content composition and quantity of volatile flavor substances in four kinds of chilli sauce

图1 4种辣酱中挥发性风味物质的组成情况Fig.1 The composition situation of volatile flavor substances in four kinds of chilli sauce

除YF-A外,其他3种辣酱的最高组成物质均为酯类物质,YF-A的风味物质主要由烃类、醛类和醇类组成,占总挥发性风味物质的75.36%,且酮类物质达到其他辣酱的4.5~7.5倍,其他类物质含量也远高于另外3种辣酱,可以推测YF-A尚未发酵充分,故而挥发性风味物质与其他3种区别较大,且含有大量烃类物质。

2.1.1 烃类化合物

烷烃类化合物分子量大且阈值高,香气不突出[5]。本次4种辣酱共有的烃类化合物有提供木香的α-雪松烯,以及赋予辣酱辛香、木香、柑橘香、樟脑香风味的β-石竹烯,二者均属于萜烯类化合物,α-雪松烯可能来源于辣椒原料,β-石竹烯可能由辣椒发酵所得[6];另外,YF-A的香树烯含量达到10.25%,是其相对含量最高的风味物质,YF-A和YF-2的正十七烷含量都超过了7%,二者在不同品种的发酵辣椒中均有检出[7]。

2.1.2 醇类化合物

醇类化合物一般被认为除了乙醇是微生物经无氧代谢产生,其他高分子的醇类大多来自脂肪氧化分解或由羰基化合物还原产生[8],通常具有芳香味和植物香味[9]。芳樟醇为4种辣酱所共有且含量相对较高(>1.5%),它赋予产品木香、柑橘香、花香等气味,在YF-A中含量高达9.89%,仅次于香树烯,芳樟醇在含辣椒的发酵产物中普遍存在;YF-B特有的乙醇含量为11.66%,它赋予辣酱特殊的、令人愉快的酒香味,永丰辣酱的工艺过程中有日晒,YF-B中高含量的乙醇可能来自于人工添加的白酒,以丰富辣酱的风味并有助于保藏;另外,相对含量5.58%的苯乙醇为YF-B贡献了玫瑰香味。

2.1.3 酸类化合物

酸类物质一般来源于烷烃类有机化合物的氧化,酯类物质的水解[10],或人为添加的食品用防腐剂。YF-A只检出山梨酸和棕桐酸2种酸类物质,且酸类物质含量相对不高,可解释其为酯类含量大大低于其他几种辣酱;另外,YF-B的酸类挥发性风味物质仅为1.32%,但种类较YF-A丰富,加之YF-B醇类物质含量较高,可能是部分酸与醇反应生成了酯类物质。酸类物质含量较多的YF-1和YF-2均检出高含量的苯甲酸(8.25%、14.73%),GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中规定[11],苯甲酸作为防腐剂一般添加量不超过1 g/kg。由此推断,一部分制作辣酱的家庭式作坊也可能是使用人工接种的工业式制酱。

2.1.4 酯类化合物

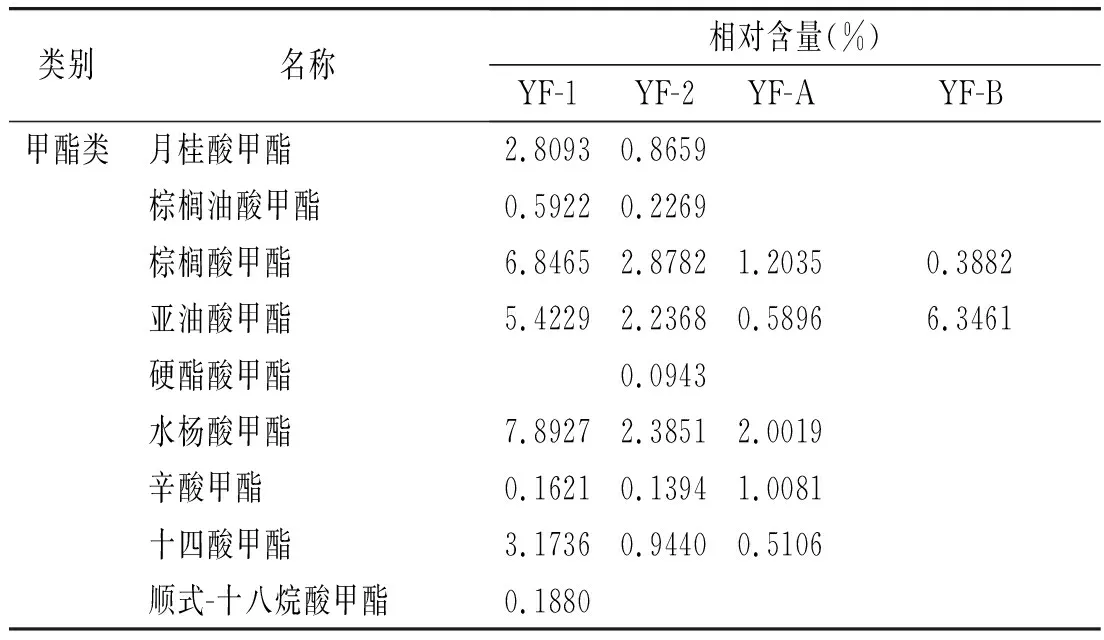

酯类物质是具有芳香型气味的挥发性化合物,通常来源于脂质代谢生成的羧酸和醇的酯化作用[12],在发酵过程中,酯化反应是主要反应之一[13]。4种辣酱样品中酯类挥发性风味物质的检出情况见表3。

表3 4种辣酱中各酯类物质相对含量Table 3 The relative content of various esters in four kinds of chilli sauce

续 表

YF-A的酯类含量较低可能是由于其酸类物质种类过少;YF-B中的酯类风味物质绝大部分为乙酯类,故而它的高酯类化合物种类和含量可能来源于乙醇的贡献。在38种酯类物质中,只有亚油酸甲酯、棕榈酸甲酯和棕榈酸乙酯为4种样品所共有,它们给予辣酱微弱的蜡香和甜香气[14],棕榈酸甲酯在豆类发酵食品中存在更为普遍[15,16],在永丰辣酱中来源于原料黄豆。另外,有月桂酸甲酯、棕榈油酸甲酯、苯甲酸甲酯、苯甲酸乙酯和苯乙酸乙酯在YF-1和YF-2中共有,但不存在于传统农家制作的YF-A和YF-B中;YF-B中19.81%为棕榈酸乙酯,它贡献了微弱蜡香、果酱和奶油香气[17],且具有一定的抗炎作用;油酸乙酯次之,为12.22%,具有花香、果香以及油脂气息;此外,7.89%的水杨酸甲酯给予了YF-1冬青油香气。

2.1.5 醛类化合物

醛类物质香气浓烈,多为花香及果香气味[18],主要来源于脂肪酸代谢、氨基酸转氨基作用或Strecker降解[19]。在4个辣酱样品中,共有的苯甲醛和苯乙醛在发酵豆酱产品中广泛存在,苯乙醛具有花香和果香味,苯甲醛的气味被描述为杏仁、烧焦的糖,可能来自于原料蒸煮、日晒时发生的美拉德反应,能参与形成“加热过”的气味[20]。除此之外,糠醛和可卡醛在YF-1(6.20%、6.38%)中含量较高,可卡醛呈苦可可、坚果、蜜糖和烘烤香味,糠醛呈焦香味[21],可能主要来自于日晒这一工艺过程。

2.2 不同辣酱的主成分分析

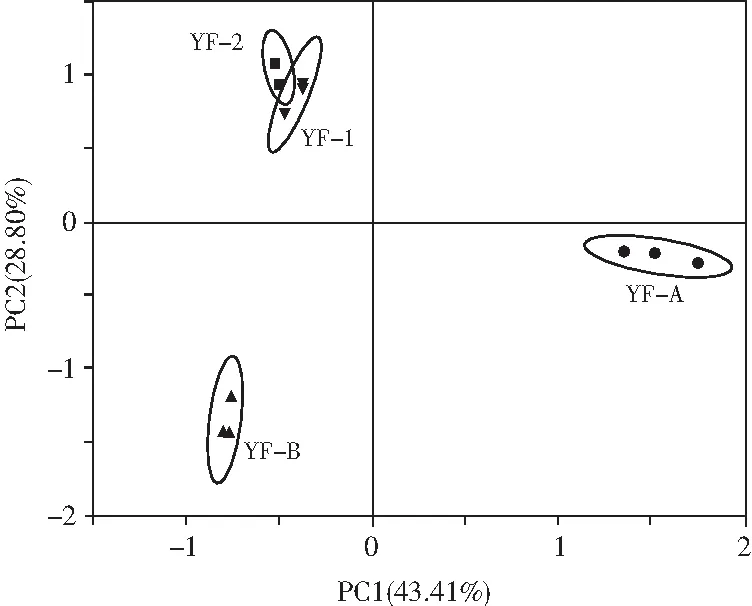

PCA是考察多个变量间相关性一种多元统计方法,将所获取的多指标信息进行转换和降维,得出贡献率最大和最主要的因子,利用PCA空间分布图可最大程度上体现4种永丰辣酱样品间的差异[22]。

图2 4种辣酱挥发性风味物质主成分分析图Fig.2 Principal component analysis chart of volatile flavor substances in four kinds of chilli sauce

由图2可知,两个主成分的方差贡献率分别为43.41%和28.80%,总贡献率为72.2%,可以反映各辣酱样品的大部分信息,故选取PC1、PC2进行辣酱的PCA分析。由结果可知,YF-A与YF-B区别较大,但YF-1和YF-2彼此交叠,成分相似,且与YF-A和YF-B相距较远,加之YF-1和YF-2苯甲酸的含量较高,故推测工业式制酱工艺生产的辣酱相较于传统自然发酵辣酱可以提供更稳定的产品质量。

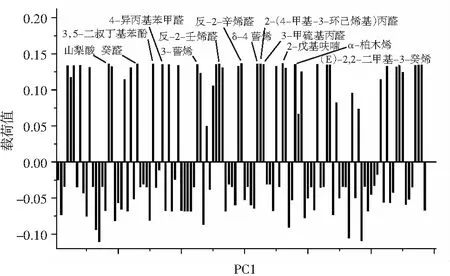

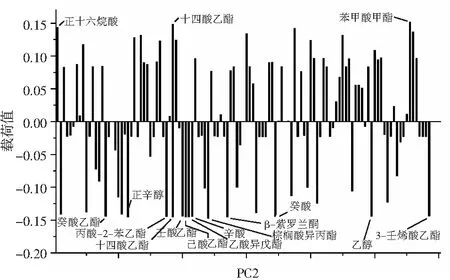

图3 4种辣酱挥发性风味物质主成分分析载荷图Fig.3 PCA loading diagrams of volatile flavor substances in four kinds of chilli sauce

由图3可知,对PC1正轴有影响的主要是一些醛类和烯烃类,这些物质给辣酱提供了木香、甜香、花果香等香气,如3-蒈烯的松木样香气,α-柏木烯的柏木香,3-甲硫基丙醛的[23],反式-2-辛烯醛的青叶香气,癸醛的柑橘香、花香。影响PC2的主要物质是酯类化合物,如棕榈酸异丙酯、十四酸乙酯、己酸乙酯、乙酸异戊酯、十四酸甲酯等,这些酯类化合物具有油脂香、酒香和果香。在发酵过程中,烃类的差异可能来自于原料,而酯类化合物一般通过发酵产生。

3 结论

本研究采用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用法对4种永丰辣酱中的挥发性风味物质进行测定,结果共检测到120种挥发性风味物质,依次有47,60,53,44种,其中酯类物质应为永丰辣酱的主要挥发性成分。主成分分析进一步发现,同为使用工业式制酱工艺生产的YF-1和YF-2在第一、第二主成分上部分重叠,不能很好地区分,但农家自制工艺生产的YF-A和YF-B在PCA主图上很好地区分开,与YF-1和YF-2距离较远。

永丰辣酱历史悠久,风味独特,但目前市场对原料、工艺无统一标准,使得各式各样产品鱼龙混杂,对于永丰辣酱的研究不多,尽管本文在研究永丰辣酱挥发性风味物质方面做了部分工作,得出了一些理论层面的研究结论,但收集的样品数量有限,未对每种样品的生产工艺及参数进行详细比较,故而只能初步得出永丰辣酱的主要风味成分,但其风味的形成,与原料、生产工艺的关系还需要进一步深入的研究。