光合作用科学史的分析及教学建议

刘本举 (首都师范大学附属中学 北京 100048)

“光合作用”是普通高中生物学课程《分子与细胞》模块的重要内容,在生物学核心素养培育中具有不可替代的地位和作用。该内容蕴含有丰富的科学史素材,可较好地将核心素养中“生命观念、科学思维、科学探究”等落实到课堂教学中。

按照现代认知心理学的知识分类体系,光合作用的主要内容属于“陈述性知识”中的“事实性知识”,可归纳到“生理过程类”的事实性知识[1]。笔者学习了几个版本的高中《生物学》教材,发现自20世纪90年代以来,几经修订,关于“光合作用”的编写只有插图及语言表述的变化,基本知识体系几乎没有改变,知识内容过于简单。随着科学技术的发展,光合作用的研究亦更加深入。笔者认为,在高中教学中完全有条件引导学生更加深入地学习“光合作用”,其思维容量也应有所提升,才能更加符合课程标准的要求,在学科核心素养的培育上更有效。

本文对光合作用相关科学史素材进行了分析、筛选、重组,将相关科学史实验的内容设计为适合学生进行探究性思考的小课题,引导学生进行“基于资料和问题的探究性学习”,增强了教学内容的探究性[2],增加了课堂的思维容量,在提升学生分析、推理、思辨、论证等能力方面取得了较好效果。

1 光合作用的科学史实验及选择

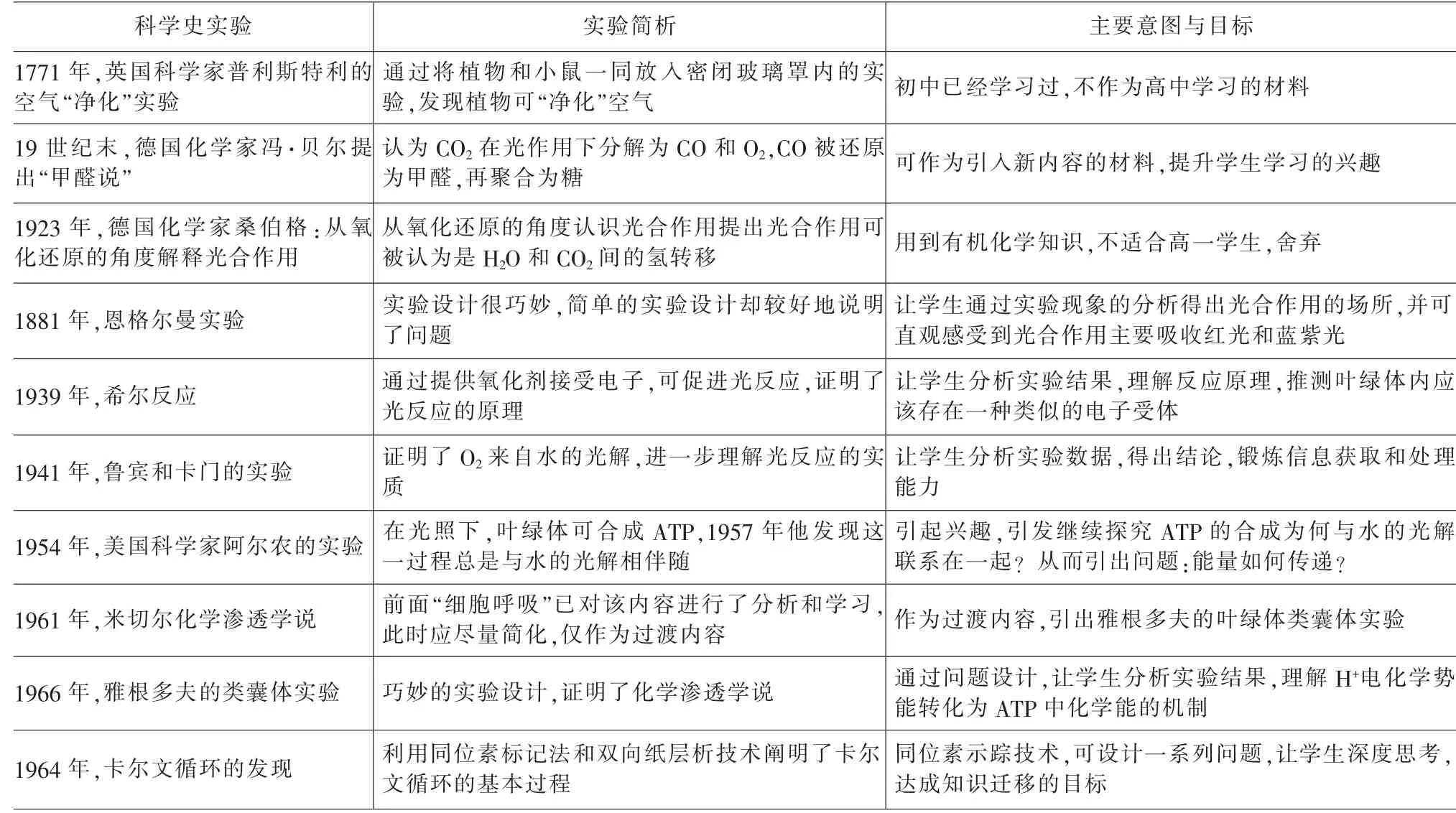

1771年,英国科学家普利斯特利(J.J.Priestley)通过将植物和小鼠一同放入密闭玻璃罩内的实验,发现植物可“净化”空气。

19世纪末,德国化学家冯·贝尔(A.von Baeyer)提出“甲醛说”,认为CO2在光作用下分解为CO和O2,CO被还原为甲醛,再聚合为糖。

1923年,德国化学家桑伯格(T.Thunberg)从氧化还原的角度认识光合作用,提出光合作用可被认为是H2O和CO2间的氢转移。

1881年,德国科学家恩格尔曼(T.Engelmann)利用水绵和好氧性细菌进行实验,确定了光合作用的场所是叶绿体;证明了光合作用主要吸收红光和蓝紫光。

1937年,英国科学家希尔(R.Hill)利用离体叶绿体进行实验,在不提供CO2、只提供草酸铁作为电子受体的条件下,叶绿体不合成有机物,但可释放氧气。

20世纪50年代中期,科学家发现叶绿体中具有NADP+,在光照下可接受电子和H+,生成NADPH。

1941年,美国科学家鲁宾(S.Ruben)和卡门(M.Kamen)用18O标记氧气,证明了光合作用释放的氧气来自参与反应的水。

1954年,美国科学家阿尔农(D.Arnon)发现,在光照下,叶绿体可合成ATP。1957年他发现这一过程总是与水的光解相伴随。

1961年,英国科学家米切尔(P.Mitchell)按照其对细菌的质子跨膜运输的理解,提出化学渗透学说,认为H+在类囊体膜内、外的电化学势能为ATP合成提供了能量。

1966年,美国科学家雅根多夫(A.Jagendorf)利用改变叶绿体类囊体膜内、外pH值的方法,为米切尔的化学渗透学说提供了实验证据。

1964年起,卡尔文(M.Calvin)利用同位素标记和双向纸层析技术,发现了暗反应过程的“卡尔文循环”。

光合作用科学史实验筛选如表1。

表1 光合作用科学史实验的筛选

2 教学建议

对于光合作用的学习,应避免简单梳理反应过程,以记忆为主线的教学方式。这种方式看似条理清晰,但几乎没有学生的思考,不利于能力的培养,更谈不上学科核心素养的养成。如果能充分挖掘相关科学史实验素材,设计成为学生探究性学习活动,引导学生通过分析、推理、论证解决一系列问题,就能在知识的学习过程中渗透生物学核心素养的培育,能力的提升亦是必然。

2.1 光反应

2.1.1 恩格尔曼的实验——引出吸收光能的是叶绿体中的色素 通过图片展示恩格尔曼的实验及结果,提出问题:实验1中,用极细光束照射水绵,好氧细菌只在光束处聚集,实验的结论是什么?实验2中的细菌为什么聚集在红光区和蓝紫光区?能得出什么结论?

学生经过分析推理,从实验1可得出“叶绿体是光合作用的场所”这一结论。实验2可让学生认识到光合作用主要吸收红光和蓝紫光。顺利引出新问题:叶绿体中吸收光能的物质是什么?

2.1.2 叶绿素的荧光现象——引出新问题:光合色素吸收的光能去向何处?

资料1:用图片展示叶绿素的荧光实验,光合色素的酒精溶液在透射光下观察呈绿色,反射光下观察呈暗红色。

资料2:位于叶绿体基粒类囊体膜上的光合色素可吸收光能,且主要吸收可见光中的红光和蓝紫光,绿光吸收极少。

资料3:离开叶绿体的光合色素仍可吸收光能,由于失去了相关的结构基础,所吸收的光能不能被用于合成有机物,只能再释放。

问题:请根据上述资料,尝试解释荧光现象的原理。

学生经过思考一般都能理解,光合色素在透射光下呈绿色的原因是绿光被吸收得最少,所以透过去的绿光就最多;反射光下呈暗红色的原因是吸收的光能不能被利用,只能再以光能的形式释放,由于以热能的形式消耗了部分能量,光的波长略变长,呈暗红色。

光合色素吸收的光能怎样用于有机物的合成?教师提供以下资料。

2.1.3 鲁宾、卡门实验及希尔反应——认识光反应的基本过程

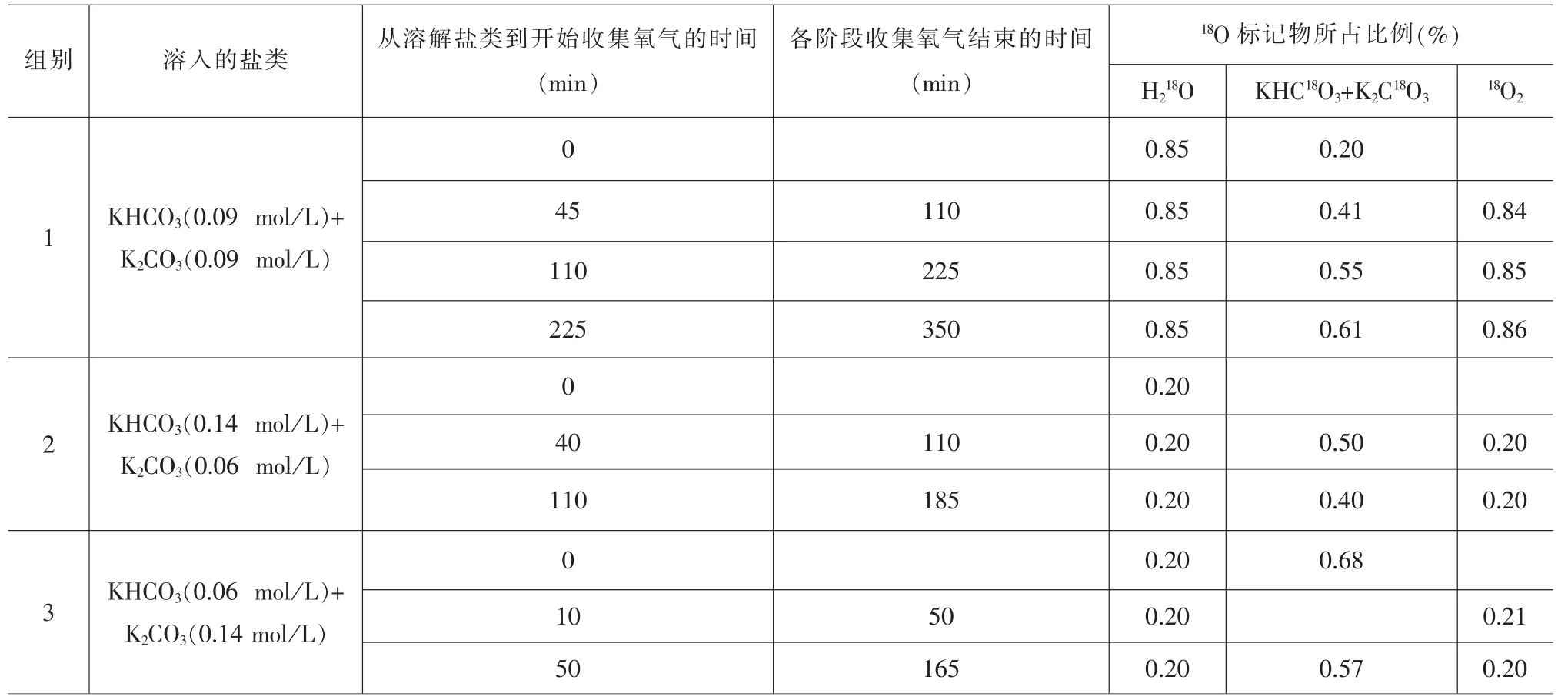

资料1:美国科学家鲁宾和卡门用含有不同比例重氧水(H218O)和重氧碳酸盐(KHC18O3+K2C18O3)的溶液(自然界的氧元素中,18O含量为0.2%,故实验中18O含量为0.2%的水及碳酸盐即为普通的水及普通碳酸盐),供给小球藻进行光合作用,分阶段测量水中重氧水的比例、碳酸盐中重氧碳酸盐的比例、释放氧气中重氧所占比例,数据如表2。

表2 鲁宾、卡门的实验数据

提出问题:①实验数据呈现怎样的规律?结果如何解释?在实验过程中,反应系统碳酸盐中重氧碳酸盐的比例在第1组是逐渐升高的,第2~3组是逐渐降低的,如何解释?

该数据为原始论文数据,相对复杂,但认真分析,不难看出规律:各组释放的O2中,18O元素所占比例与本组供给的H2O中18O所占比例相同,与该组KHCO3+K2CO3中18O占全部氧元素的比例不同。这个结果很好地说明,光合作用释放的氧气来自H2O,而不是来自CO2。反应系统碳酸盐中重氧碳酸盐的比例的变化,是因为H2O与碳酸盐所含重氧比例不同,而H2O参与呼吸作用生成的CO2掺入碳酸盐所致。阅读文献是一种能力,该资料可训练和提升学生阅读文献并分析数据的能力。

资料2:1939年,英国科学家希尔将植物破碎后获得离体的叶绿体,在叶绿体悬液中加入足量草酸铁等电子受体,不提供CO2,也可在光照条件下放出氧气。

提出问题:①希尔反应能否说明释放的氧气全部来自水?为什么?②没有CO2也能释放氧气,说明了什么问题? ③如果水中的氧元素以氧气形式释放,水分解产生的氢元素去了哪里?(问题③并不需要解答,而是引出下一个问题)

学生通过思考和讨论一般都可认识到,希尔反应仅说明离体叶绿体在适当条件下可发生水的光解,产生氧气。由于该实验没有排除叶绿体中其他物质的干扰,也并没有直接观察到氧元素的转移。但该实验可说明水的光解并非必须与糖的合成相关联,暗示着希尔反应是相对独立的反应阶段。

资料3:20世纪50年代中期,科学家发现叶绿体中具有天然电子受体NADP+,在光照条件下NADP+可得到电子和H+变成NADPH。科学家推测,水被分解后,其中的氢元素被以电子和H+分离的形式传递,电子在类囊体膜上经过电子传递链传递,H+被释放到类囊体基质中。

提出问题:根据资料2和资料3,你对反应过程有什么看法?

学生经过分析,一般可认识到水分解后,氧气被释放,氢的电子被传递给NADP+,生成NADPH。教师让学生分析雅根多夫的类囊体实验。

2.1.4 雅根多夫的类囊体实验——分析ATP合成的机制 雅根多夫的实验背景:这个极富传奇色彩的故事,可引起学生强烈的兴趣,让学生在故事中感悟科学家思考问题和解决问题的思路,兼顾非智力因素的养成,会取得良好的教学效果(下文是故事梗概,教学过程中可讲得更细致、生动)。

1961年之前,科学家认识到,电子沿着线粒体内膜上细胞色素酶依次传递,传递给氧气后生成水,此过程释放大量能量。制造ATP的场所在ATPase,是另一种镶嵌在线粒体内膜上的蛋白质综合体。细胞色素酶和ATPase是不同的蛋白质,二者在线粒体内膜上的分布,物理上是互相隔绝的。能量是如何从细胞色素酶传送至ATPase上的?

当时的科学家普遍认为,从细胞色素酶到ATPase应该通过一种高能分子链接。这种分子是什么?科学家为此展开了寻找这种高能分子的竞赛。然而,20年过去,提出的候选分子有十几种,但都被否定了。米切尔却另辟蹊径,在1961年发表论文时说:既然排除了所有可能,答案就是“这种高能分子不存在”。

按照米切尔的设想:线粒体内膜就像是水坝。线粒体内膜上的细胞色素酶在传递电子过程中,利用高能电子H+送到了膜间隙,这里积累大量H+,形成了一种化学势能。ATPase就是泄洪道,可控制H+的回流,H+化学势能的释放就被用于生产ATP。但米切尔的论文在1961年的能量生物学界未受到认可。

雅根多夫偶尔听到米切尔与人辩论,当时的感受是米切尔说的都是胡话,因为米切尔不但认为线粒体符合其假说,还认为叶绿体中光合作用制造ATP的机理也是同样的。

对米切尔强烈的反感促使雅根多夫和他的同事设计了一个实验:在无光条件下将离体叶绿体类囊体在pH=4的溶液中平衡一段时间后,再转移至pH=8的缓冲液中,当他加入ADP和Pi时,反应体系合成了大量ATP。当时雅根多夫简直不相信该结果。

问题:①这个实验中ATP生成的直接驱动力是什么?②H+在类囊体膜内外怎样形成浓度梯度而获得化学势能?由什么能量转化而来?

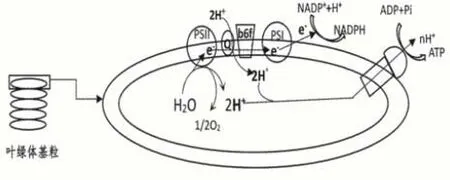

学生对于故事的喜爱,促使他们对问题深入思考。对实验进行分析后可得出“ATP合成所需能量来自H+在类囊体膜内、外的电化学势能。教师讲解膜内外形成H+浓度梯度的2个原因:①水的光解会产生并积累大量H+;②水光解产生的电子在传递过程中会推动某蛋白质将H+从膜外运进类囊体,促进H+进一步积累,形成了H+在类囊体膜内高、膜外低的浓度势能。至此,基本了解了光反应的基本过程。然后结合图解(图1)再进行针对性讲解。由于经历了上述思考与探究过程,学生对光反应过程有了比较深入的理解,讲解过程是将探究的每个点利用图解形成完整的知识结构。至此,学生基本理解了光反应的原理,并通过实验分析,提升了科学探究能力。

图1 光反应示意图

2.2 暗反应 卡尔文的实验方法与技术——实验分析提升学科素养 通过光反应阶段,光能顺利转化成为ATP和NADPH中的活跃化学能,这些能量又如何转移到有机物(光合产物)中?

从1964年开始,卡尔文等科学家用放射性同位素标记技术对光合作用中的糖类合成过程进行了研究。给小球藻提供14CO2,然后提取小球藻的代谢产物,利用纸层析技术将各种中间产物分离,并对放射性的化合物进行鉴定。

提出问题①:从CO2到糖类,经历了多步骤化学反应,中间产物极其复杂,要想分析叶绿体中依次形成的各种化合物,应该如何取样?(提示:可结合“分泌蛋白的合成和运输过程”的研究方法进行思考,可让学生比较,在2项研究中,取样间隔时间长短有何区别?)

通过思考,学生一般都能说出“间隔取样”,并能理解研究反应过程时,间隔取样时间应该更短。

提出问题②:间隔取样后,需要让叶绿体中的化学反应立即停止,才能找到即时的放射性中间物。怎样才能立即停止小球藻内部的暗反应?用什么方法能迅速杀死小球藻?

待学生思考回答后,教师指出,当年卡尔文是利用热酒精迅速杀死小球藻的。热酒精能迅速渗入小球藻内部,导致各种酶变性失活,所有化学反应立即停止。

提出问题③:取样后杀死小球藻,提取处理后进行纸层析,层析结果出现了一系列条带,怎样才能知道这些条带是何种化合物?

学生分析回答后,教师总结:层析时可通过标准样品确定各条带化合物的种类。

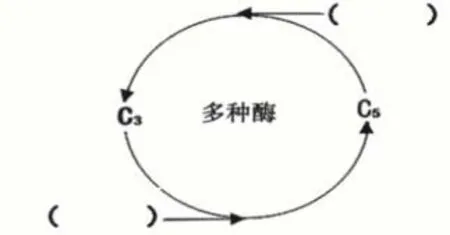

提出问题④:卡尔文在实验中发现,当将反应时间缩短为几分之一秒时,小球藻中只生成一种有放射性的物质——一种三碳化合物,而随着反应时间延长,生成的放射性物质种类不断增加。如果在光下突然中断CO2的供应,三碳化合物的量急剧减少,而一种五碳化合物的量增加。如果反应过程中突然停止光照,则三碳化合物的浓度急速升高,而五碳化合物的浓度急速降低。卡尔文认为暗反应是一个循环反应。请根据上述反应现象分析,CO2在哪个环节加入循环反应过程?能否推测NADPH和ATP在哪个环节被消耗?

此过程旨在让学生通过自主分析,构建暗反应过程的卡尔文循环,体验科学家分析和解决问题的思路和方法,理解暗反应的基本过程。若学生基础不够好,可绘制简图,让学生判断CO2和NADPH、ATP分别在哪个环节加入(图2)?

图2 暗反应示意图

3 教学过程中学生思维线路图

没有思考,就没有真正的学习,评价一节课的主要标准就是有没有学生的思考?思考深入的程度如何?该教学过程以“基于科学史资料的探究性学习活动”为主线,引导学生通过自主思考解决问题[2],通过问题的解决,抽丝剥茧、层层深入地逐步探究光合作用的过程,构建光合作用的基本过程。学生的思维线路图如图3。

图3 “光合作用”教学设计思维线路图

4 结语

本文阐述了光合作用科学史实验素材在教学中的应用,并分析了其在培养学生科学素养方面的功能,摒弃了以记忆为主线、以整理和归纳光反应和暗反应物质变化及能量变化为主要方式的教学方法。秉持“没有思考就没有真正的学习”的基本理念,以科学史实验的发展历程为主线,每个环节均设计相关探究性思考题,环环相扣,让学生经历了一个深度思考的探究性学习过程。每一个探究环节都潜移默化地发展了学生的科学探究能力,学生始终处于一种积极的思考状态,整个过程都处于一种探究氛围中[3],学生喜爱这种积极思考的环境,此教学过程不仅提升了学生的科学思维、科学探究的核心素养,而且在发展学生兴趣等非智力因素中也起到了良好的作用。

——博弈论