党内“精准问责”的要素要件和运行机理

吕永祥 王立峰

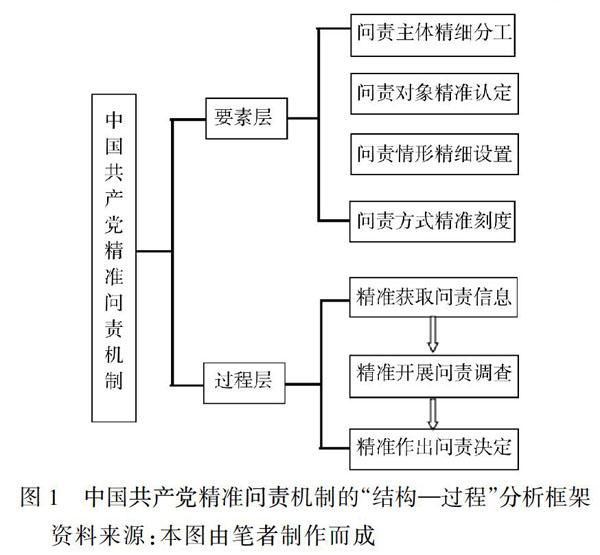

〔摘要〕 精准问责是十九届中央纪委三次全会和党的十九届四中全会提出的重大命题,亟待从理论上予以研究和回应。现有精准问责研究主要停留在问责要素分析或问责过程分析等单一维度,“结构—过程”分析框架将静态的问责要素分析与动态的问责过程分析整合起来,为分析精准问责机制提供一个兼具学理性和整体性的分析框架。从该分析框架来看,在要素層面,精准问责思维融入现有问责制度对各项问责要素的具体设计之中,问责主体精细分工、问责对象精准认定、问责情形精细设置和问责方式精准刻度构成中国共产党精准问责机制的构成要素。在过程层面,精准问责方法贯穿各问责过程之中,精准获取问责信息、精准开展问责调查和精准作出问责决定前后相继,共同揭示出中国共产党精准问责机制的运行机理。

〔关键词〕 精准问责,问责要素,问责过程,“结构—过程”分析框架

〔中图分类号〕D262.6 〔文献标识码〕A〔文章编号〕1004-4175(2020)03-0053-08

中国共产党在治国理政和管党治党过程中有效应对治理主体多元化、治理对象复杂化、治理单位精细化等问题,需要治理模式从粗放型治理向精准化治理转变。“精准思维,既属于辩证唯物主义认识论的范畴,又是方法论的体现” 〔1 〕,是对具体问题具体分析这一马克思主义哲学“活的灵魂”的集中概括,为构建精准化治理模式奠定哲学基础。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将精准思维运用于贫困治理、腐败治理、监督执纪问责等领域之中,相继提出“精准扶贫”“精准有效惩治腐败”“精准运用监督执纪‘四种形态”“精准问责”等重大命题,描绘出我国精细化治理模式的整体图景。党内问责制作为全面从严治党的制度载体,经历了从粗放到精准的发展历程。针对实践中出现的问责泛化、问责简单化等问责不精准现象,十九届中央纪委三次全会强调,“实施精准问责,防止问责不力或者问责泛化、简单化” 〔2 〕。2019年9月新修订的《中国共产党问责条例》(以下简称2019年版《问责条例》)中充分彰显精准问责思想。2019年11月,党的十九届四中全会进一步强调,“完善发现问题、纠正偏差、精准问责有效机制” 〔3 〕。理论是实践的先导,完善精准问责有效机制的理论基础是从学理上深入阐释中国共产党精准问责机制的深刻内涵。中国共产党精准问责机制的构成要素有哪些?中国共产党精准问责机制的运行机理是什么?弄清楚这些问题对于完善中国共产党精准问责机制具有重要的理论和实践意义。

一、当前相关研究进展和焦点问题

在参与主体多元和权责关系复杂的情境中对政府官员的失职失责行为实施精准问责,是各国在问责制建设进入理性成熟阶段面临的共同任务。目前学术界对精准问责机制的专门研究还较为薄弱,为数不多的现有研究成果主要聚焦以下两个方面:

第一,一些学者采取问责要素分析方法,探讨精准问责机制的构成要素及其运行状况。首先,从问责主体来看,在罗美泽克(Romzek)和杜比尼克(Dubnick)看来,精准问责是指各类问责主体基于其差异化的职责定位,在政治问责、职业问责、等级问责、法律问责等问责类型中,分别就不同的问责内容对问责对象的履责表现进行责任追究 〔4 〕。在实践层面,庄德水指出,问责主体滥用权力构成问责泛化等问责不精准现象的成因,构建精准问责机制必须告别问责主体的权力意志 〔5 〕。其次,从问责对象来看,塔维斯(Tavits)和拜尔(Bayer)认为,责任划分的清晰性是影响问责对象精准性的重要因素,各个政府官员之间责任划分的清晰性越高,选民越容易精准识别究竟由谁对政府的决策失误承担责任 〔6 〕17。在实践层面,受到公共权力被多元治理主体分享、岗位职责不够明晰等因素的影响,政府责任划分的清晰性亟待提升。波文斯(Bovens)探讨了各治理主体责任划分不清晰导致的问责对象“多只手问题”,主张明确个体责任和集体责任的差异,通过个体问责、集体问责等问责模式的精细分工提升问责对象的精准性 〔7 〕。蒋来用则从岗位职责入手探讨了问责对象认定不精准的成因与对策 〔8 〕。最后,与单一问责要素分析不同,贝恩(Behn)从问责对象和问责内容两个维度对精准问责机制的构成要素进行理论阐释,他认为,精准问责是指问责主体应当精准识别由哪一个组织中的特定成员对何种滥用权力的行为承担责任 〔9 〕3。

第二,还有一些党内问责政策研究者采取问责过程分析方法,对精准问责机制的运行过程进行政策解读。一方面,从单一问责过程分析来看,赵娜聚集开展问责调查这一承上启下的问责过程,以2019年版《问责条例》提出的“事实清楚、证据确凿、依据充分、责任分明、程序合规、处理恰当”24字方针为基础,分析精准开展问责调查的运行机制 〔10 〕。另一方面,从问责过程的系统分析来看,卢福林将精准问责机制的运行过程划分为精准发现问题、精准识别问题和精准作出处置三个阶段,指出其运行目标是问题定性精准、责任界定精准和量纪尺度精准 〔11 〕。

现有研究不乏真知灼见,但仍存在下述缺憾:一方面,从研究内容来看,现有问责要素研究主要停留在某一个或某两个问责要素的层面,尚未采取问责要素的系统分析方法。现有问责过程研究以政策解读为主,没有充分利用问责过程论的前沿研究成果,学理性亟需提升。另一方面,从分析框架来看,现有问责要素分析和问责过程分析都仅揭示精准问责机制的部分面貌,忽视了将问责要素和问责过程整合起来的必要性。对中国共产党精准问责机制进行系统阐释亟需一个兼具学理性和整体性的分析框架。

“过程塑造结构,结构制约过程” 〔12 〕,两者是辩证统一的关系。“结构—过程”分析框架(见图1)将静态的制度结构分析和动态的运行过程分析有机结合起来,既克服了静态的制度结构分析拘泥于僵化的制度文本的缺陷,又将制度执行主体的实际行动限定在制度框架之内,将行动者的能动性与制度的约束性灵活统一起来。基于上述优势,目前“结构—过程”分析框架已经被学术界广泛运用于对功能性分权体系、城市社区治理、政府应急管理等议题的分析之中,具有向党内问责领域扩展的可行性。就党内问责而言,新修订的2019年版《问责条例》对各项问责要素进行更为精准化的设置,为构建中国共产党精准问责机制奠定制度基础。但是,精准问责的制度结构并不等同于精准问责机制,问责要素分析无法解释制度文本和制度实效之间的落差。“能够理解效能的,并不是组织结构的特征,而是过程本身,是作为相对独立的解释变项的过程因素。” 〔13 〕19基于此,本文将问责要素分析与问责过程分析整合成“结构—过程”分析框架,不仅在静态的制度结构层面揭示现有问责制度对各项党内问责要素的精准化设置,而且在动态的问责过程层面揭示出中国共产党精准问责机制的运行机理,为全方位分析中国共产党精准问责机制提供一个整体性分析框架。从分析框架的具体设计来看,一方面,本文采取问责要素分析方法,通过对2019年版《问责条例》与2016年7月施行的《中国共产党问责条例》(以下简称2016年版《问责条例》)的比较分析,从静态的制度结构层面揭示日益成熟的党内问责制度对问责主体、问责对象、问责情形和问责方式等各项问责要素的精准化设置。精准问责思维融入各个党内问责要素之中,问责主体精细分工、问责对象精准认定、问责情形精细设置和问责方式精准刻度构成中国共产党精准问责机制的构成要素。另一方面,按照西方问责过程论的主流观点,问责机制的运行过程可以划分为获取信息、进行辩论和作出裁断三个阶段 〔14 〕14。本文采取问责过程分析方法,在借鉴西方问责过程论的基础上,结合党内问责制具有的问责信息来源的双向性、问责调查主体在问责关系中的主导地位和问责与容错两种问责处理结果并存等特点,将问责机制的运行过程划分为获取问责信息、开展问责调查和作出问责处理决定三个阶段。精准问责方法贯穿各个问责过程之中,精准获取问责信息、精准开展问责调查和精准作出问责处理决定前后相继,共同揭示出中国共产党精准问责机制的运作机理。

二、中国共产党精准问责的构成要素

(一)问责主体精细分工

“问责是由问责主体和问责对象构成的一种互动关系,在该关系中问责对象需要接受问责主体的外部审视与监督。” 〔15 〕15由于在权力体系中问责关系具有多重性特征,所以问责主体在很多情况下是一个“复数”,由此就产生各类问责主體的分工协调问题。党委(党组)、纪委、党的工作机关等问责主体“在政治生活中扮演的角色有差异,与角色相应的责任在性质上就会有明显的区别” 〔16 〕。各类党内问责主体能否各尽其责,在很大程度上取决于他们对自身的职责以及彼此之间的职责分工的认知是否清晰、准确。内因是事物变化发展的根本原因,各类问责主体对职责分工存在认识偏差,滋生问责主体错位的问题,呈现为党委(党组)、党的工作机关的问责缺位和纪委的问责越位两个面向 〔17 〕。

为解决问责主体错位的问题,传统的问责观点主张对不同的问责主体进行合理分工以便达致一种均衡的问责体制 〔18 〕17,使各类问责主体各尽其责。基于此种理念,2019年版《问责条例》进一步细化和丰富了党内问责主体的类型,并从各类党内问责主体的差异化角色责任入手,对各类问责主体的职责进行更为精细化的分工。2019年版《问责条例》对2016年版《问责条例》中的问责主体条款进行了修订和完善,将党内问责主体进一步细分为党委、纪委、党的工作机关以及纪委派驻(派出)机构四种类型。为消除由职责分工不明晰导致的问责主体错位的问题,2019年版《问责条例》进一步明确党委的主体责任、纪委的监督专责、纪委派驻(派出)机构按照职责权限履行监督责任和党的工作机关依据职能履行监督责任这四种角色责任的精细化分工,结合各类党内问责主体的机构属性与管辖范围厘清了各类党内问责主体的职责定位和问责范围,为形成职责明确、分工明晰、齐抓共管的精细化党内问责主体格局奠定制度基础,防止责任相互推诿现象的发生。

(二)问责对象精准认定

“问责对象是导致问责情形发生的客体和问责活动所针对的对象” 〔19 〕,回答“对谁问责”这一重要问题。责任划分的清晰性是问责主体精准认定问责对象的前提,受到权力分享程度的影响,某项政治权力被越多组织和组织成员分享,就越难以精准认定滥用该项政治权力的责任主体。在理想状态中,责任划分最清晰的情况是,由一个立法机关来制定公共政策,并将该公共政策交由实行首长负责制的单一机构来贯彻执行,贝恩称其为“一个议案主体、一项公共政策、一个执行机构、一个问责对象”原则 〔9 〕66。虽然该原则对解决政出多门和责任相互推诿问题大有裨益,但是它并不适用于中国共产党的多层级治理、集体决策等多治理主体情景之中。一方面,从组织间关系来看,有一些重要的政党事务由多个层级党组织共同治理,这就容易产生多层级治理中垂直问责的问责对象认定问题。受到上下级党组织之间责任划分不清晰等因素的影响,“问责工作中不同程度存在向下问责多,向上问责少” 〔20 〕等问题。另一方面,从组织内部关系来看,在集体领导与个人分工负责相结合的民主集中制之下,重大事项决定权等政党权力通常是在党的领导干部和党的领导机关之间复杂分配的。在集体决策体制中集体和个体责任划分不清晰,导致党内问责主体实施决策问责时出现个人责任和集体责任相互替代现象 〔21 〕。

中国共产党精准问责机制在问责对象层面体现为问责对象的精准认定,中国共产党在构建精准机制的过程中,不断提升上下级党组织之间、个体与集体之间责任划分的清晰性,为问责主体精准认定问责对象奠定清晰的责任划分这一重要基础。一方面,从上下级党组织之间责任划分来看,2019年版《问责条例》第六条规定,党组织和党的领导干部“不得向下级党组织和干部推卸责任” 〔22 〕,为减少责任推诿现象奠定制度基础,维护了上下级党组织之间职责分工的清晰性和稳定性。为执行该规定,各地相继出台规范“责任状”的相关举措,按照是否于法有据、于情有理、于事有益等原则,对现有“责任状”进行集中清理和定期清理,对新签订“责任状”的实质和程序要件进行审查,防止上级党组织以签订“责任状”的形式向下级党组织推卸责任。另一方面,从个人责任和集体责任之间的划分来看,2019年版《问责条例》首次将“集体决定、分清责任”确立为一项重要的问责原则 〔22 〕,为党内问责主体在集体决策体制中厘清个人责任和集体责任之间的边界提供指导原则。党内问责主体在集体决策体制中实施决策问责时,应当以是否属于《中国共产党章程》第二章第十条第五款规定的“重大问题”为依据,将属于党组织领导班子职责范围内的集体决策事项和党组织领导班子成员职责范围内的个人决策事项区分开来,从决策事项的重要性厘清个人问责和集体问责之间的边界。为解决个人责任与集体责任相互替代的问题,2019年版《问责条例》第六条规定,“对党组织问责的,应当同时对该党组织中负有责任的领导班子成员进行问责” 〔22 〕,该条款以个人问责和集体问责配合使用实现对个人责任和集体责任的并行追究,打破党员领导干部以集体责任掩盖个人失职失责的企图。

(三)问责情形精细设置

问责情形划定了需要问责事项的具体范围,回答了问责主体在何种情况下应当对问责对象启动问责程序的问题。党内问责情形作为党组织和党的领导干部的“负面行为清单”,是对其损害党的领导、党的建设、党的事业和人民群众利益的失职失责行为的抽象概括。随着不同时期党的中心工作的变化、对党内问责制认识的不断深化,党内问责情形也处于动态演变之中,一个重要趋势就是问责情形设置从抽象化向精细化转变。抽象化的问责情形设置模式赋予问责主体适用问责情形条款较大的自由裁量权,容易滋生问责内容泛化问题。在问责实践中,“有的党组织和党员领导干部简单地把问责当成一种工具,想靠问责‘包打天下,工作推动中的问题、管理上的问题等,一股脑都拿问责来处理” 〔23 〕。

中国共产党精准问责机制在问责情形层面上体现为党内问责情形的精细化设置,2019年版《问责条例》通过设置精细分类、明确具体的问责情形条款,提升问责主体启动问责程度的精准性和可操作性。一方面,从问责情形的分类来看,2019年版《问责条例》聚焦当前政治生活中的突出问题,新增加“履行管理、监督职责不力”和在涉及人民群众最关心最直接最现实的利益问题上不作为、乱作为、慢作为、假作为两种主要问责情形,弥补党内问责情形的空白。不仅如此,2019年版《问责条例》还围绕新时代党的建设总体布局,从党的政治建设抓得不实、党的思想建设缺失、党的组织建设薄弱、党的作风建设松懈、党的纪律建设抓得不严、推进党风廉政建设和反腐败斗争不坚决等方面设计六种主要问责情形,实现问责情形设置从“聚条扎堆”向“独立成条”转变。2019年版《问责条例》通过新增和修订原有问责情形等方式,将问责情形从6种扩展到11种,提升问责情形分类的精细化水平。另一方面,从问责情形的主干内容来看,2016年版《问责条例》在设计问责情形条款时,列举党组织和党的领导干部失职失责行为的具体表现,但并没有涵盖危害后果这一归责要件。在归责理论看来,过错行为与危害后果是密切相连的,完整的问责情形条款不仅应当包括失职失责行为的具体表现,而且还应当涵盖其危害后果,同时具备这两个归责要件,党内问责主体才有对党组织和党的领导干部进行责任追究的充足理由。基于此,2019年版《问责条例》对每种问责情形都按照“失职失责行为的具体表现+危害后果”的模式进行精细化设置,进一步增强了问责情形条款的针对性和可操作性,为党内问责主体对触犯问责情形的行为精准启动问责程序提供制度依据。

(四)问责方式精准刻度

“那些我们希望能予以问责的对象十分清楚问责的含义:问责即意味着惩罚。” 〔9 〕3问责方式作为问责机制惩罚要素的外在表现形式,是问责主体对问责对象的失职失责行为实施的各种惩罚措施的统称,对于督促党组织和党的领导干部廉洁规范地行使手中的权力具有重要意义。在问责方式层面,“没有是否需要惩罚的问题,只有如何把握惩罚尺度的问题” 〔24 〕23,这是因为过于严苛的惩罚尺度会侵害问责对象的正当权益,削弱其履职尽责的积极性;而过于宽松的惩罚尺度则难以充分发挥问责机制的惩处和威慑功能。在过去较长一段时间,问责方式中惩罚尺度刻度不精准的问题存在于问责制度和问责实践之中。在制度层面,2016年版《问责条例》仅根据失职失责情节和危害的轻重来设计常规惩罚尺度,未对从轻或减轻问责、从重或加重问责等特殊惩罚尺度作出相应的具体规定。受其影响,在问责实践中,“有的(问责主体)定性量纪尺度把握不好,问责或畸轻或畸重,不够精准、简单粗暴” 〔11 〕。

中国共产党精准问责机制在问责方式层面体现为对问责方式中的惩罚尺度进行精准刻度,以防止出现问责结果畸轻畸重的现象。所谓惩罚尺度是指问责主体适用问责方式时确定惩罚严厉程度的具体尺度,受到问责对象失职失责行为的具体情节、危害后果等因素的影响。现行《中华人民共和国刑法》关于免于处罚、从轻或减轻惩罚、从重或加重惩罚等惩罚幅度的规定以及现行《中国共产党纪律处分条例》关于从重或加重处分、从轻或减轻处分等处分幅度的规定,都是国家法律和党内法规的制定者综合考虑惩罚对象失职失责行为的内在动机、具体表现、危害后果、悔过态度等主客观因素之后,对常规的惩罚尺度作出的灵活补充。为实现党内法规与国家法律的有效衔接,解决原有问责制度对问责方式的惩罚尺度刻度不精准的问题,2019年版《问责条例》在常规问责尺度之外,还借鉴现行《中华人民共和国刑法》和《中国共产党纪律处分条例》关于惩罚尺度的相关规定,按照惩罚尺度从轻到重的顺序,在第十七至十九条中分别对从轻或减轻问责、从重或加重问责等特殊惩罚尺度适用的具体情形作出明确的规定。2019年版《问责条例》对问责方式中惩罚尺度的精细刻度,为党内问责主体根据党组织和党的领导干部失职失责行为的个性特征对其予以精准惩罚提供客观清晰的标准,符合错责相当的精准问责原则,体现党内问责原则性与灵活性的有机统一。

三、中国共产党精准问责的运行机理

(一)精准获取问责信息

信息在国家治理中具有基础性作用,精准有效的國家治理依赖清晰准确的治理信息。信息是问责制中的关键因素,信息的收集与传递贯穿于获取问责信息阶段等问责过程之中 〔25 〕。问责过程的信息逻辑在于,问责主体要在与问责对象的信息互动中全面、准确地掌握问责对象的履职信息,着力解决问责主体和问责对象之间的信息不对称问题。获取问责信息有供给驱动和需求驱动两种不同路径 〔25 〕,前者表现为问责对象主动向问责主体汇报履职尽责的各方面信息,后者表现为问责主体根据问责的实际需要自己收集问责对象的履职信息。中国共产党在构建精准问责机制的过程中,通过健全问责对象的信息汇报制度和各类问责主体的问责信息共享机制等途径,提升问责主体获取问责信息的精准性,为精准问责奠定信息基础。

第一,从问责对象来看,中国共产党通过健全请示汇报、述职述廉等制度安排,将问责对象在信息获取阶段向问责主体汇报履职表现的义务具体化和制度化,为党内问责主体精准获取问责信息提供制度支撑。信息具有非均衡分布的特征,与问责主体相比,问责对象拥有更了解自己的履职能力、履职行为和履职结果等信息优势。为防止问责对象利用信息优势以权谋私,问责主体在授予问责对象公共权力的同时,通常也规定问责对象要承担向问责主体汇报履职表现的政治义务。问责信息从问责对象向问责主体流动,需要借助一定的制度渠道。一方面,从请示报告制度来看,《中国共产党重大事项请示报告条例》将“党组织贯彻执行党中央决策部署和上级党组织决定”和“(党员)领导干部行使权力、担负责任的重要事情和重要事项”纳入下级党组织向上级党组织、党员领导干部向党组织请示报告的重大事项之中,并将其作为政治义务确定下来。在上问下责的党内问责模式中,下级党组织向上级党组织和党员领导干部向党组织请示报告的过程,在很大程度上就是问责对象向问责主体主动汇报履职表现的问责信息传输过程。另一方面,从述职述廉制度来看,《中国共产党党内监督条例》第二十条对述职述廉的主体、时间安排、频率等事项作出明确的规定。与请示报告适用于重大事项、启动频率相对较低不同,述职述廉适用于各级党组织和党员领导干部履职尽责的各个方面,不仅启动频率更高,而且与问责信息的关联性更强。党员领导干部向党组织、常委会向全委会述职述廉过程中提供的职责履行情况、廉洁从政情况等材料,构成问责信息的重要来源。党组织和党员领导干部定期请示汇报和述职述廉,丰富了问责对象向问责主体提供问责信息的制度渠道,有利于解决问责过程中的信息不对称问题。

第二,从问责主体来看,中国共产党不断健全各类问责启动主体之间的信息共享机制,确保问责主体获取全面、准确的问责信息。受到自利动机驱使、信息筛选原则不恰当等因素的影响,问责对象更倾向于向问责主体汇报对自己有利或问责主体喜欢听到的信息,这种信息噪音现象削弱问责主体获取问责信息的真实性、准确性和完整性,不利于问责主体及时发现问责对象失职失责行为的问题线索。鉴于此,问责主体必须根据问责的实际需要主动收集所需的问责信息。由于每个问责主体“在吸收与使用信息上的能力同样是有限的” 〔26 〕120,任何单一问责主体都难以全方位掌握管辖范围内所有问责对象的各方面履职信息,所以整合各个问责主体分散的力量和资源对于解决问责过程中的信息不对称问题尤为必要。在实践层面,中国共产党将权力监督作为获取问责信息的主要方式,将党委的巡视监督、纪委的纪检监督、纪委派驻(派出)机构的派驻监督、党的工作机关的职能监督有效衔接起来,在“四个全覆盖”的大监督格局中构建各类问责主体的信息共享机制。各类问责主体不断完善日常监督信息共享、问题线索移交与联合办案等合作机制,利用大数据技术将各问责主体获取的零散的问责信息整合起来并交叉验证,提升了问责主体获取问责信息的全面性与准确性。

第二,从约束来看,为提升问责处罚决定的精准性,纠正问责实践中出现的问责结果畸轻畸重等问题,2019年版《问责条例》新增加“错责相当”这一问责原则,为问责决定机关根据党组织和党的领导干部失职失责的过错程度与危害后果等因素精准适用问责方式提供指导原则。错责相当是评价问责处罚结果精准性和合理性的核心标准,所谓错责相当是指问责主体根据问责对象失职失责行为的性质情节、危害后果等因素来决定采取何种严厉程度的问责方式。为有效贯彻错责相当原则,2019年版《问责条例》将失职失责行为的危害后果细分为危害较轻、危害较重、危害严重等幅度,按照惩罚强度由低到高的顺序对诫勉、通报、组织调整或组织处理、纪律处分四种问责方式进行精细排布,并将失职失责行为的危害幅度与惩罚强度一一对应起来,为问责决定机关精准适用问责方式提供精细化的问责尺度。问责决定机关依据错责相当原则作出宽严适度的问责处罚决定,有助于实现问责工作的纪法效果、政治效果和社会效果的有机统一,体现“惩前毖后、治病救人”的良好导向。

参考文献:

〔1〕郑东风.以精准思维推动高质量发展〔N〕.中国纪检监察报,2019-07-11(05).

〔2〕赵乐际.忠实履行党章和宪法赋予的职责 努力实现新时代纪检监察工作高质量发展〔N〕.人民日报,2019-02-21(04).

〔3〕中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定〔N〕.人民日报,2019-11-06(01).

〔4〕Romzek B S, Dubnick M J. Accountability in the Public Sector:Lessons from the Challenger Tragedy〔J〕.Public Administration Review,1987(03):227-238.

〔5〕庄德水.精准问责必须告别权力意志〔J〕.中国党政干部论坛,2019(01):82-83.

〔6〕Leslie A.Schwindt-Bayer,Margit Tavits.Clarity of Responsibility,Accountability and Corruption〔M〕.New York:Cambridge University Press,2016.

〔7〕Bovens M.Analysing and Assessing Accountability:A Conceptual Framework〔J〕.European Law Journal,2010(04):447-468.

〔8〕蒋来用.“问责异化”的形成与矫正机制研究〔J〕.河南社会科学,2019(07):2-10.

〔9〕Robert D.Behn.Rethinking Democratic Accountability〔M〕.Washington D.C.:Brookings Institution Press,2001.

〔10〕赵 娜.如何理解关于问责调查要求、精准提出问责处理意见的规定?〔J〕.中国纪检监察,2019(18):53-54.

〔11〕卢福林.问责务求精准规范〔N〕.中国纪检监察报,2019-01-24(07).

〔12〕吴晓林.结构依然有效:迈向政治社会研究的“结构-过程”分析范式〔J〕.政治学研究,2017(02):98-110+130.

〔13〕孫立平.“过程-事件分析”与对当代中国农村社会生活的洞察〔C〕//王汉生,杨善华.农村基层政权运行与村民自治.北京:中国社会科学出版社,2001.

〔14〕Schedler A.Conceptualizing Accountability〔C〕//Andreas Schedler,Larry Diamond,Plattner M.The Self-Restraining State,Boulder:Lynne Rienner,1999.

〔15〕R Mulgan.Holding Power to Account:Accountability in Modern Democracies〔M〕.New York:Palgrave,2003.

〔16〕张贤明.论政治责任——民主理论的一个视角〔D〕.长春:吉林大学,1998.

〔17〕闫 鸣. 各尽其责,不越位更不缺位〔N〕.中国纪检监察报,2019-04-25(01).

〔18〕Thomas Schillemans,Mark Bovens.The Challenge of Multiple Accountability:Does Redundancy Lead to Overload?〔C〕//Melvin J.Dubnick,H.George Frederickson.Accountable Governance:Promises and Problems,New York:M.E.Sharpe,Inc,2011.

〔19〕吕永祥,王立峰.当前党内问责制存在的突出问题及其解决路径——基于问责要素的系统分析〔J〕.社会主义研究,2017(05):110-116.

〔20〕山东省纪委监委第六监督检查室.着力提高问责政治性精准性实效性〔N〕.中国纪检监察报,2019-09-26(08).

〔21〕刘千乔.准确认定党组织的集体责任〔N〕.中国纪检监察报,2019-09-18(06).

〔22〕中国共产党问责条例〔N〕.人民日报,2019-09-05(03).

〔23〕陈治治.问责不是筐 不能啥都装〔N〕.中国纪检监察报,2019-06-25(02).

〔24〕世界银行专家组.公共部门的社会问责:理念探讨及模式分析〔M〕.宋涛,译.北京:中国人民大学出版社,2007.

〔25〕Greiling D,Spraul K.Accountability And The Challenges Of Information Disclosure〔J〕.Public Administration Quarterly,2010(03):338-377.

〔26〕安东尼·唐斯.官僚制内幕〔M〕.郭小聪,译.北京:中国人民大学出版社,2006.

〔27〕姜 赟.问责见实效,关键在精准〔N〕.人民日报,2018-11-29(09).

〔28〕曹 鎏.行政官员问责的法治化研究〔M〕.北京:中国法制出版社,2011.

〔29〕张贤明.政治责任的逻辑与实现〔J〕.政治学研究,2003(04):46-52.

〔30〕Koppell J G.Pathologies of Accountability:ICANN and the Challenge of “Multiple Accountabilities Disorder”〔J〕.Public Administration Review,2005(01):94-108.

〔31〕Burke John P.Bureaucratic Responsibility〔M〕.Baltimore:Johns Hopkins University Press,1986.

〔32〕Dennis F.Thompson.Political Ethics and Public Office〔M〕.Harvard:Harvard University Press,1987.

责任编辑 陈 鹃

〔收稿日期〕2020-02-24

〔基金项目〕教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“坚持依法治国与制度治党、依规治党统筹推进研究”(17JZD003),主持人王立峰;教育部人文社会科学研究规划基金青年项目“新时代中国共产党党内问责精准化研究”(20YJC710045),主持人吕永祥。

〔作者简介〕吕永祥(1988-),男,安徽亳州人,武汉大学党内法规研究中心讲师、法学博士,主要研究方向为党内问责。

王立峰(1976-),男,遼宁鞍山人,吉林大学匡亚明特聘教授、博士生导师,吉林省党内法规研究会副会长。