多彩非遗,“古老而年轻”的文化记忆

黄利霞 冯慧宁

文化和自然遗产是历史留给人类的宝贵财富。在文化遗产中,非物质文化遗产(即“非遗”)是重要组成部分。如今,中国已有40个项目列入人类非物质文化遗产代表作名录,项目总数位居世界第一。这些丰富多彩的非遗涵盖了民俗活动、表演艺术、传统知识和技能,以及与之相关的器具、实物、手工制品等项目。

2020年6月13日是中国第15个“文化和自然遗产日”,主题为“非遗传承 健康生活”,聚焦人民大众的健康生活,重点围绕传统体育、传统医药和餐饮类非遗项目,宣传非遗在防控新冠肺炎疫情中发挥的积极作用,为大众呈现“古老而又年轻”的多彩非遗。

在广西,12个世居民族文化荟萃,健康与体育竞技精神交汇融合其中,迄今为止,广西非物质文化遗产国家级名录有52项,自治区级名录762项。其中,大家耳熟能详的“传统武术”“中医针灸”“药浴疗法”等非物质文化遗产都有着强身健体、医药康养、药食养生等作用,在我们生活中随处可见,是广西各民族在历史发展中凝聚出来的文化精髓。

体育、游艺与杂技类非遗项目

融安赛龙舟(国家级非遗,2011年)

在融安,龙舟赛已成为传统体育活动中规模最大、影响最深、民众最喜爱的品牌赛事。在鼓声、红旗指挥下的龙舟飞驰而来,棹如飞剑,鼓声如雷。终点插着锦旗彩竿,作为标志。一条条龙舟齐头并进,你追我赶着,都充满了团结一致、拼搏进取的精神。

赛龙舟也是中国端午节的习俗之一,除纪念屈原之外,赛前还会举行各种祭祀、纪念之仪式,多祈求农业丰收、风调雨顺、事事如意。

马山“上刀山下火海”(自治区级非遗,2018年)

在广西马山县东部乡镇,每逢重大节庆活动,“上刀山下火海”是必演的一項民间技艺。常在祭祀、祈福、驱邪的仪式中,以显示所向无敌的气概。“上刀山”是表演者赤脚踩着33把锋利的柴刀,一步步地爬向11米的高处,爬上杆顶后拿起背在身后的牛角吹响,一双赤脚却毫发无损;而“下火海”则是表演者踩着正在燃烧的火炭,快速跑过近5米长的火槽,场面简直惊心动魄!

“上刀山下火海”是一种不畏艰难、勇往直前的民族精神,人们在活动中祈求来年继续风调雨顺、平平安安、大获丰收。

白裤瑶打陀螺 (自治区级非遗,2014年)

“打陀螺”是白裤瑶传统的娱乐项目,主要为体育比赛和技巧展示两种形式。每逢春节、元宵、圩日等重大节日,十里八乡的白裤瑶男女就会带着陀螺,不约而同来到里湖、八圩的街头,找一块面积大、地面坚硬的泥沙地,分边比赛。

白裤瑶的陀螺,都是用木质坚硬的红青刚树木削制而成,其特点是头平、脚矮,比圆头高脚型陀螺旋转得久,抗击打性强。玩陀螺很讲究技巧,不但要打得准,还要看其旋转时间的长短。这项长时间、高强度的传统体育项目活动集智巧、勇力、竞争、团队精神和娱乐性于一体,因此自古以来深受白裤瑶人民的喜爱。

仫佬族舞草龙(自治区级非遗,2010年)

舞草龙是罗城仫佬族同胞用以祈求风调雨顺、五谷丰登的一种民间传统民俗活动。据民间传说,龙是司雨之神,仫佬族同胞用禾秆草编织成龙,是对龙神的虔诚崇敬,“五谷丰登”须“风调雨顺”,全靠龙神威力。舞草龙时,要仿照神龙游行动作,游龙、翻龙、串龙、盘龙四个动作必不可少。除夕之夜,人们开始敲锣打鼓舞龙拜年,草龙所过家门,主家都点燃一炷香插在草龙身上,并燃放炮竹以示感谢,祈求龙神保佑。

人们舞动的草龙如同神龙在云中翻腾,金光闪闪,时隐时现,栩栩如生。夜幕中翻腾的草龙则像一条“火龙”在夜空飞腾。最后还要把草龙送到河边烧掉,祈求来年风调雨顺、四季平安。

传统医药类非遗项目

壮医药线点灸疗法(国家级非遗,2011年)

一根壮医秘方浸泡过的苎麻线、一盏火苗跳跃的灯,将苎麻线放在灯上点燃,在皮肤上点一点就能治疗疾病,这就是广西壮族民间传统特色疗法——壮医药线点灸疗法。

燃烧的苎麻线直接灼灸在人体的一定穴位或部位,点灸时略有蚁咬样灼热感,迅即消失,让病人在无痛苦、不留疤痕的状态下,就能达到到通痹、止痛、止痒、祛风、消炎、活血化瘀、消肿散结等作用。

侗族医药(自治区级非遗,2008年)

侗族医药学在侗族人民中以长歌代代相传,他们居于自然,医于自然。植物品种繁多的侗族山区药源丰富,因此行医之人既行医又采药,他们将野生植物采摘回来后,按照根茎叶类药物、果实种子类药物、花类药物分类处理,简单炮制,以达到降低药物毒性、发挥药物有效成分治疗疾病的效果。

侗医药在不断发展的进程中,已由单方发展为复方,酒药、膏药、丹药、散药等配制方式也在不断改进中逐渐适应临床需要。相辅相成的侗族药物和医疗在漫长的岁月中共同前行,治愈世人。

龙胜瑶族药浴疗法(自治区级非遗,2012年)

龙胜的高山常年雾气缭绕,久居易得风湿症,但生活在这里的瑶族人们依靠着流传下来的瑶族药浴疗法,始终保持着强健的体魄、灵活的腿脚。他们从深山老林里采回石楠藤、冷骨枫、箭杆枫、臭叶枫、见风消、小钻、大钻、松针叶、棕榈叶等多种药物,用水熬成药汤后用来洗浴。

具有防治风湿、预防疾病、妇产调理等作用的瑶族药浴疗法不仅记录着瑶族在高山中艰难生存的历史,更是展现出瑶族人民的智慧光华。

梧州龟苓膏(自治区级非遗,2006年)

龟苓膏里有乌龟吗?在梧州龟苓膏的原材料中便含有可入药的鹰嘴龟甲。人们将具有滋阴潜阳、宁心补肾功效的龟甲与解毒祛湿的土茯苓作为原料,再配以生地黄、金银花、菊花等数十种纯中药材熬炼成龟苓膏,让中药材变成了一道日常可食用的美味零食。

与难以下咽的药物不同,它入口嫩滑而清爽,微苦中带有一丝甘甜。备受两广、华东地区以及东南亚人的喜爱,畅销中外,远近闻名。

餐饮类非遗项目

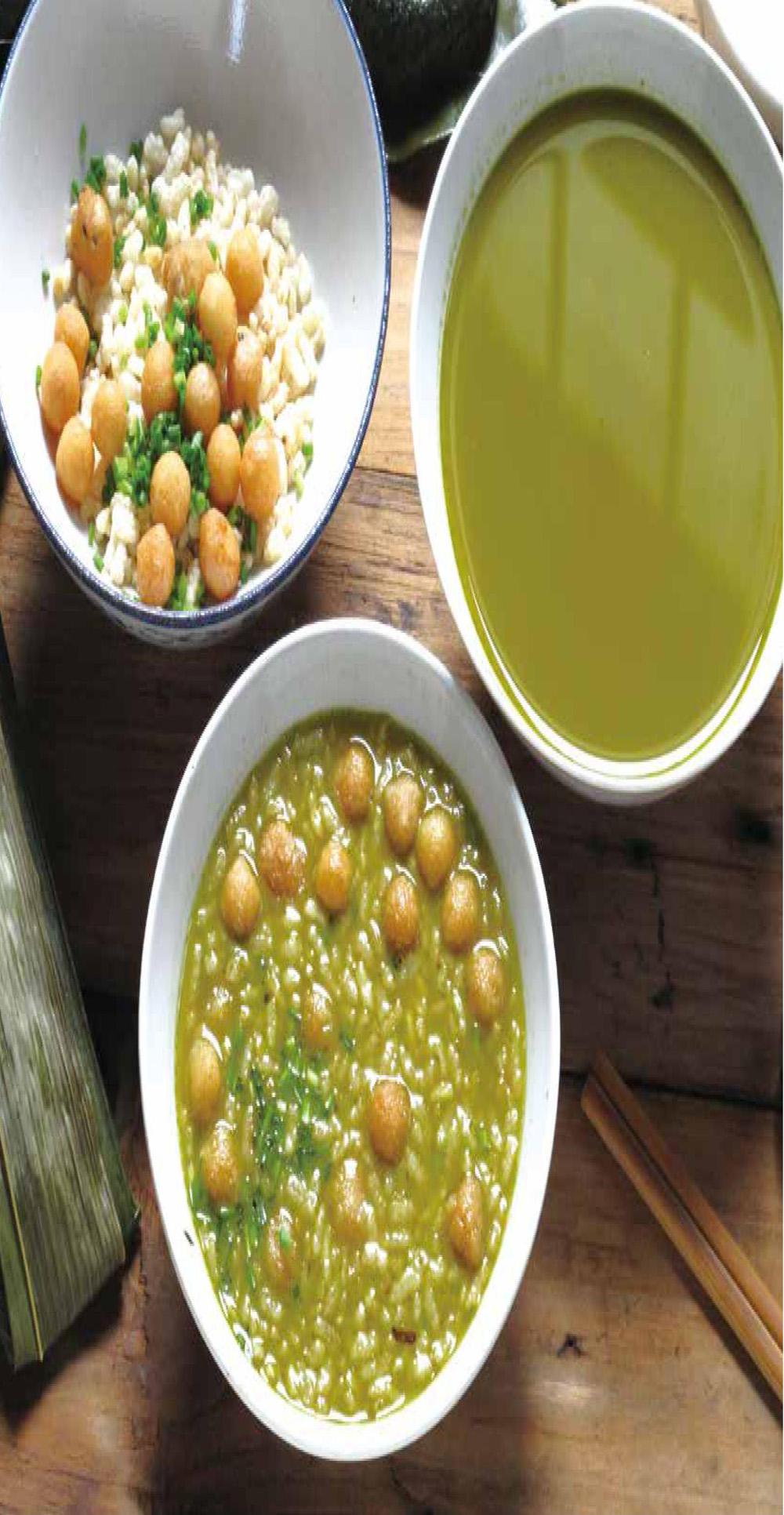

油茶制作工艺·恭城油茶(自治区级非遗,2008年)

“恭城油茶”是恭城瑶胞的一种传统食品,具有健胃消食、提神醒脑、去脂减肥的作用,已有1000多年的历史。恭城人每天早餐都要“打油茶”,有的家庭甚至三餐都离不开油茶。

油茶制法讲究,人们将清明、谷雨时节采摘的茶叶与猪油、姜、蒜一起炒到微微焦香后,再捶打成茸,加水熬煮,用盐调味,撒入葱花、炒米、炒黄豆等配料伴而食之。熬煮时间恰到好处的油茶,进口后初觉茶叶的清苦,过后便是甘醇鲜香,回味无穷。

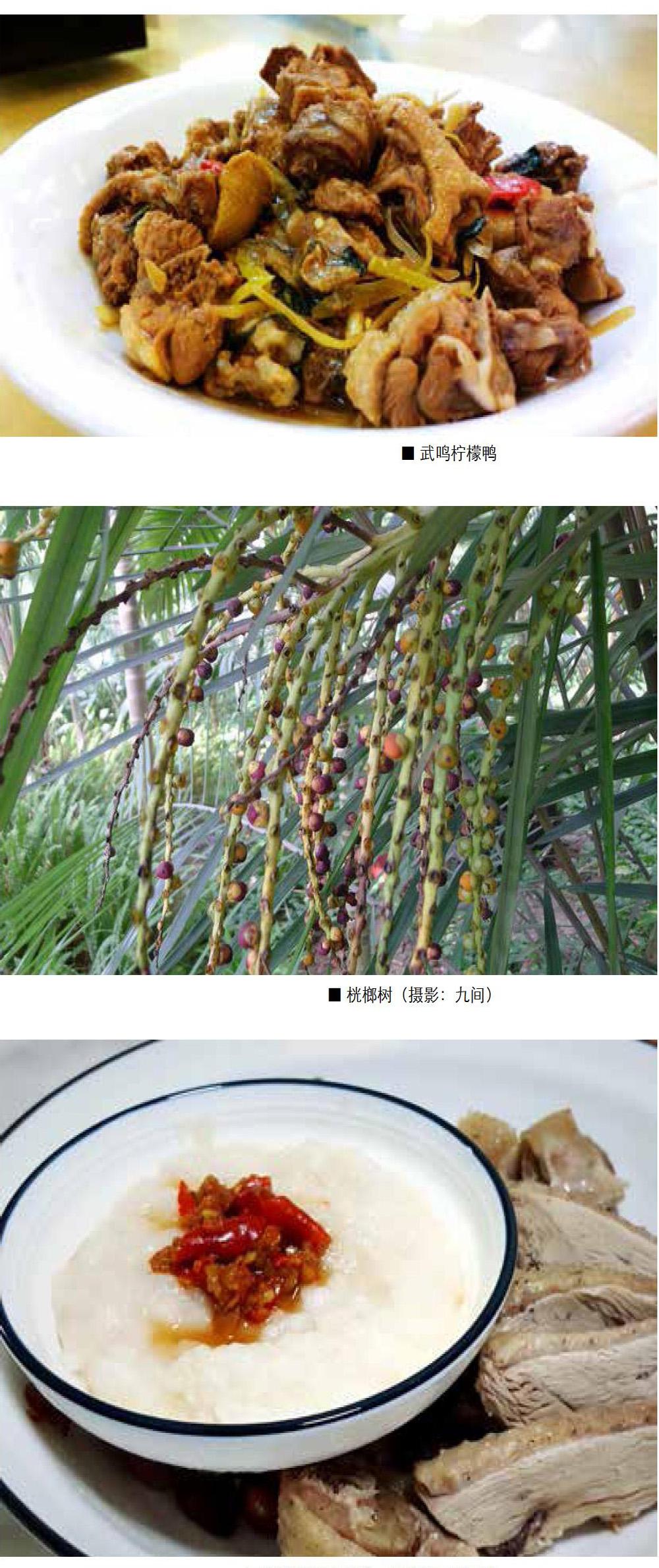

武鸣柠檬鸭制作技艺(自治区级非遗,2018年)

柠檬鸭是广西南宁武鸣一带的特色菜肴,最早出现在20世纪80年代初期,主要配料取材于南宁特色的酸嘢、酸藠头、酸姜、酸辣椒、山黄皮、酸柠檬。

鸭肉是一种补阴的食物,有句俗话叫做“喝鸭汤,吃鸭肉,一年四季不咳嗽”。以酸为主调味的柠檬鸭,口感酸香辣气,鸭肉香脆不腻,带有柠檬香气,极其开胃。对于体质偏弱的阴虚者来说,柠檬鸭的营养价值和药用价值都很高,食疗功效明显。

桄榔粉制作(自治区级非遗,2014年)

桄榔粉是广西传统特产。人们将桂西南深山中特有的桄榔树的树心,放到石臼中舂烂,磨成粉,然后装进布袋在清水缸中反复搓洗,让淀粉从布眼中渗出,多次沉淀后得到桄榔粉。

据《本草纲目》《海药本草》等古书中记载:“桄榔粉味甘平,无毒,作饼炙食腴美,令人不饥,补益虚羸损,腰脚乏力,久服轻身辟谷。”可见具有无脂、低热量、高纤维等特点的桄榔粉不仅是森林营养食品,也是人们早餐、夜宵、居家旅行的常备的原生态食品。

扶绥壮族酸粥(自治区级非遗,2014年)

酸粥又称酸糟粥,因其有提神醒脑的功能,故又名“提神醒脑粥”,是壮族民间自制的一种特色美食,其中以扶绥县的酸粥最有特色。在扶绥,家家户户都会制作酸粥,人们将陶瓷罐子洗净杀菌后装入吃不完的粥或饭,密封存放,直至粥变酸,这一过程被称为“养酸粥”。“酸粥”靠发酵虫发酵,主要成分是益生菌,“养”好的酸粥味道会呈现稻米香和酸香。

人养酸粥,酸粥养人。一碗酸粥下肚不仅促消化、增食欲、美容养颜,更能在其中体会到属于壮族人民生活智慧的绵长余味。