人民团体在法律中的指代范围应符合宪法原意

陈赛金

人民团体概念最早出现在1929 年,当时是没有政治含义的,等同于普通的社会团体。1948 年,中共中央发布纪念“五一”劳动节口号,提出:“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。”〔1〕叶介甫:《1949 年新政协代表名单是如何产生的》,载《中国纪检监察报》2019 年3 月5 日,第8 版。此时的“人民团体”开始被赋予了政治含义,与普通的社会团体进行了区分,使其成为一种特殊的社会团体。

1949 年制定的具有临时宪法作用的《共同纲领》以及之后制定的1954 年《宪法》,都在序言中规定了“人民团体”。之后,人民团体开始被广泛使用,成为一个重要的法律概念。笔者在“北大法律信息网”中检索,仅法律、法规、部门规章层面,涉及“人民团体”的文献就达1975 篇。如此众多的规范性文件都涉及“人民团体”的概念,但是没有规范性文件对“人民团体”的概念和指代范围作明确的界定,理论界也未能形成共识,存在“人民团体”“社会团体”“群众团体”“社会组织”等相关概念混用的现象,不利于法制的统一。那么,到底宪法上的人民团体指的是哪些团体?现行法律文本中的人民团体指的又是哪些?是否与宪法一致?如果不一致,要通过什么方式进行法制的统一?这些便是本文要重点解决的问题。

一、宪法中的“人民团体”特指人民政协的团体组成单位

宪法中的“人民团体”指代范围是什么?除了工青妇等团体外,是否还包括作协、法学会等免于登记的团体?笔者通过对制宪资料、宪法文本、党内规范性文件的分析,认为宪法中的“人民团体”特指人民政协的团体组成单位。

(一) 制宪资料

现行宪法继承发展了1954 年《宪法》的修宪思想,〔2〕参见蔡定剑:《宪法精解》,法律出版社2004 年版,第66-67 页。1954 年《宪法》是在《共同纲领》的基础上,加以发展而成,保留了《共同纲领》规定的政权制度、经济制度等根本性原则。〔3〕同上注,第30 页。为什么参加人民政协的团体才是人民团体,人民团体参加人民政协有何深刻的政治含义?笔者认为需要结合新政权建立前后,《共同纲领》和1954 年《宪法》制定过程中的相关资料,从人民团体的起源和历史发展的角度来认识。

1. 《共同纲领》时:参加政协意味着合法地位和政权分享。1948 年,中国共产党在筹备第一次政治协商会议的同时,也开始着手《共同纲领》的起草,并决定在人民政协会议上通过,〔4〕参见陈扬勇:《建设新中国的蓝图——〈中国人民政治协商会议共同纲领〉研究》,复旦大学2009 年博士学位论文,第23 页。由人民政协代行全国人大职能。

对中国共产党来说,参加人民政协代表的民主性和广泛性,是一个事关政权合法性问题。通过吸纳具有广泛代表性的团体参与政治,向全国和世界宣誓,中国共产党建立联合政府的主张没有改变,政权是有广泛民意的,是具有合法性的政权,进而寻求世界各国的承认。“扩大参加政协的成分、单位和名额,使它能够代表全国各民主阶级、各民族人民的愿望和要求”,人民政协“不是由共产党一个党或少数几个党发起召集,而是由中国一切党派及人民团体与少数民族和海外华侨共二三十个单位共同筹备与召集”。〔5〕周恩来:《关于人民政协的几个问题》,载人民网,http://www.people.com.cn/GB/34948/34968/2618182.html,2020 年3 月13日访问。

对各类社会团体来说,参加人民政协意味着合法地位与政权分享。在新政权建立之时,各种政治力量都想在其中占有一席之地,而被邀请参加人民政协会议,意味着政治力量的合法性得到新政权的认可。在召开第一次人民政协之前,30 个团体和个人提出书面请求,要求参加人民政协。〔6〕同前注〔1〕,叶介甫文。中国共产党作为人民政协会议的召集人,对邀请名单特别慎重,政治倾向是当时邀请代表的核心标准。〔7〕同前注〔5〕,周恩来文。工会、民主妇女联合会等16 个社团,以团体代表名义参加第一次人民政协,这不是一次普通参会,而是意味着这些团体得到新政权的认可,是政权的组成部分,通过参加人民政协的方式参与到联合政府中来。

2.1954 年《宪法》后:政协组成单位意味着政治地位和协商咨议。《共同纲领》规定的政权性质是一个由各党派、团体、阶级共同参与的民主联合政府,而中国共产党要建立的是工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主专政的政权。《共同纲领》的性质和内容都不是共产党人的政治、经济目标,〔8〕参见韩大元:《1954 年宪法与中国宪政》,武汉大学出版社2008 年版,第36 页。但对新政权的建立,经济社会的恢复是有益处的。“当时党的领导人不想马上召开人民代表大会和制定宪法,因为,当时社会上对制宪有不同的认识”“一些民主党派人士也对制宪心存顾虑,担心民主党派的地位和作用会减弱”,但是人民政协毕竟不是通过选举召开的,《共同纲领》始终不是由全国人民代表大会审议通过的,并非真正意义上的宪法。这样的宪制缺陷,影响新政权的合法性,在斯大林三次建议制宪的推动下,中国共产党下定决心由新民主主义过渡到社会主义,提前召开人民代表大会和制定宪法。〔9〕同前注〔2〕,蔡定剑书,第21-26 页。1954 年《宪法》通过后,人民政协回归统一战线职能,不再代行国家权力机关的职权,对于政协的存废问题有过争论,1954 年《宪法》在序言中规定,人民政协作为统一战线组织在我国政治生活中继续发挥作用,〔10〕同上注,第35 页。从宪法上保障人民政协制度的长期存在。

1954 年《宪法》实施后,政协的性质和职能发生了变化,“毛泽东在《关于政协的性质和任务的谈话提纲》和同参加政协二届一次会议部分党内外人士的座谈中,提出人民政协涉及内政、外交、统一战线和自身建设五项任务”。〔11〕张建、朱光磊:《周恩来人民政协思想研究》,天津人民出版社2017 年版,第81 页。作为人民政协的组成单位——人民团体,其功能也进行了相应的调整,回归统一战线和协商咨议功能。虽然人民团体的职能有所调整,但是人民团体作为人民政协的组成单位,在政治上享有超越其他团体的特殊地位没有变。1954 年《宪法》实施后,第二届至第四届人民政协的团体组成单位固定为工会、共青团、妇联、青联、科协、工商联、文联7 家。这7 家人民团体都是在建国前夕,由中共中央恢复或推动成立的,〔12〕参见史宝强:《西柏坡时期新政协的发起和筹备在人民政协创建中的历史地位和作用》,载《河北省社会主义学院学报》2019 年第4 期,第57 页。这些团体代表工人、妇女、青年、文艺工作者等群体,是当时国家主要的革命者、建设者和劳动者,具有广泛代表性,团体或群体都对新政权的成立有过突出贡献。

此外,作为人民政协的组成单位,某种程度也是执政党对这些政治团体的一种政治奖励,执政党也严格控制参会的团体数量。比如,中国法学会的前身——新法学研究会筹委会,是召开人民政协的发起单位之一,也没能获得以团体名义参会的资格,仅仅是派代表出席了人民政协。到目前,中国法学会也不是人民政协的团体界别,虽然其自身团体章程规定了“中国法学会是中国共产党领导的人民团体”,但并非宪法意义上的“人民团体”。

(二)现行宪法文本

现行《宪法》序言的第10 自然段概括了统一战线的性质是爱国统一战线,〔13〕现行《宪法》序言:“……已经结成由中国共产党领导的,有各民主党派和各人民团体参加的,包括全体社会主义劳动者……中国人民政治协商会议是有广泛代表性的统一战线组织……”“人民团体”作为统一战线及其主要组织——人民政协的组成部分出现在宪法里,从宪法层面对“人民团体”的政治和法律地位予以确认。

1.人民团体是统一战线的组成部分。现行《宪法》序言对统一战线的范围作了规定,前半句“由中国共产党领导的,有各民主党派和各人民团体参加”,是从社会基本政治力量角度来说的。社会基本政治力量包括政党和政治团体,后者是为实现一定的政治目的和任务而组成的社会团体,〔14〕参见万福义主编:《中国共产党建设大辞典》,山东人民出版社2001 年版,第964 页。前者比后者更为严密、严格。中国共产党是统一战线的领导者,各民主党派和政治团体是统一战线的重要组成部分,“统一战线的构成是集体的不是个人的”,〔15〕周恩来:《关于人民政协的性质和作用问题》,载《中国人民政协全书》上卷,中国文史出版社1999 年版,第31 页。其组织形式是人民政协,“人民政协是党派性的联合组织”,〔16〕周恩来:《人民政协的五项任务》,载《人民政协重要文献选编》上,中央文献出版社、中国文史出版社2009 年版,第205 页。是“各单位的集体”。〔17〕同前注〔15〕,周恩来文。《关于建国以来党的若干历史问题的决议》强调了爱国统一战线是“中国共产党领导的,同各爱国民主党派、人民团体通力合作”,强调了爱国统一战线的基本政治力量是中国共产党、各民主党派和人民团体,民主党派和政治团体对执政理念的认可,实现政治共识,是爱国统一战线工作的重要内容。我国法律和党内文献没有使用“政治团体”的惯例,宪法序言中将“人民团体”与“中国共产党”“各民主党派”并列使用,强调了人民团体的政治性,隐喻了人民团体是一种政治力量,是一种政治团体,是统一战线的重要组成部分。

后半句“包括全体社会主义劳动者……”,是从具体的统战对象角度叙述的。统一战线要建构的是最广泛联盟,包括“劳动者”“建设者”和3 种“爱国者”。2018 年修宪后,“致力于中华民族伟大复兴的爱国者”被纳入统一战线范围。

2. 统一战线的主要组织形式是人民政协。“中国人民政治协商会议是有广泛代表性的统一战线组织”,这句话规定了人民政协的性质。建国初,人民政协代行权力机关的职权。1954 年,全国人民代表大会召开后,毛泽东随即作了《关于政协的性质和任务》讲话,明确指出人民政协是“统一战线组织”,〔18〕毛泽东:《关于政协的性质和任务》(1954 年12 月19 日),载《毛泽东文集》第6 卷,人民出版社1999 年版,第384-385 页。在我国政治生活中继续发挥作用。1982 年修改宪法时,有人主张将人民政协定性为类似西方的上议院,这种设计被邓小平同志明确否决。〔19〕参见王汉斌:《邓小平同志亲自指导起草一九八二年宪法》,载《中国人大》2004 年第16 期,第14 页。现行《宪法》进一步明确了人民政协不是国家机关,不是权力机关,而是统一战线组织。人民政协是“有广泛代表性的”统一战线组织,这是为了区分其他统一战线组织,妇联、侨联、中国和平统一促进会、海外联谊会等也是统一战线组织,但人民政协的特点是“有广泛代表性”。1982 年《宪法》草稿使用的是人民政协是统一战线的“主要组织形式”,后改为人民政协是“有广泛代表性的”统一战线组织。〔20〕同前注〔2〕,蔡定剑书,第127 页。人民团体是统一战线的组成部分,人民政协是统一战线的主要组织形式,那么当然,人民团体是统一战线组织——人民政协的组成部分,政协使用的规范性文件一般描述为“中国人民政治协商会议的组成单位”,如七届十二次常委会上的决定使用的便是“关于中国科协和中国侨联作为全国政协组成单位的决定和人事任命事项”这样的表述。〔21〕参见《中国人民政治协商会议第七届全国委员会常务委员会第十二次会议》,载《中国人民政协全书》上卷,中国文史出版社1999 年版,第364 页。政治学领域还描述为“人民政协的固定界别”“以团体名义参加人民政协”“人民政协的团体界别”,表达的都是同一个含义。

3.人民团体是人民政协的组成单位。从文义分析可知,人民团体是统一战线的组成部分,而统一战线的主要组织形式是人民政协,所以人民团体是人民政协的组成部分(单位),这是宪法含义。“人民政协的组成单位”是判断人民团体的标准,是人民团体与其他社会团体的显著标志。人民政协组成单位包括党派和团体,党派包括中国共产党、民主党派和无党派,团体指的便是人民团体,“人民政协的团体组成单位”与“人民团体”是一个概念的两种说法。

从人民政协制度的设计初衷看,人民团体是人民政协的组成部分(单位)。1954 年《宪法》 制定时,人大是国家权力机关,代表名额以人口数量为依据,兼顾性别、民族、区域等因素。政协是统一战线组织,是中国共产党与各民主党派、各人民团体政治协商的平台。毛泽东指出政协是“党派性,它的成员主要是党派、团体推出的代表”,〔22〕同前注〔18〕,毛泽东文。兼顾职业等因素。1954 年政协章程也规定,政协委员“由各民主党派、各人民团体推出的代表组成,有必要的时候,可以邀请个人参加”。政协是我国唯一由合法政党团体参加并以党派名义在其中开展活动的政治组织。〔23〕参见周青山、陈恒全:《政协界别发展演变的特点及其优化路径》,载《探索与争鸣》2017 年第2 期,第52 页。

“人民政协的团体组成单位”,这本是容易判断的标准,但由于政协界别设置缺乏统一的标准,部分概念用法太过接近,又经过调整,造成了理论界和实务界的认识混乱。

第一,“组成单位”与“参加单位”。“组成单位”侧重“党派性”,指的是党派和人民团体,是当然的“参加单位”之一,稳定性强;“参加单位”侧重界别分类角度,将委员分为若干领域和方面,稳定性差。政协委员由党派、人民团体推选以及邀请产生,特别邀请的人士组成“特别邀请人士”界别,系“参加单位”之一。部分行业、民族、宗教等方面的代表人士系受邀参加,但没有编入“特别邀请人士”界别,而是组成了相应的“职业团体界别”,〔24〕此处采用通说,将非党派团体称为职业团体,包括职业团体、民族团体、宗教团体、华侨团体等。成为“参加单位”。比如中国科学技术协会设立“中国科学技术协会”界别而成为“参加单位”,科学技术领域的知名人士受邀参加政协,组成“科学技术界”,成为“参加单位”之一。两者名称接近,同为“参加单位”之一,但性质不同,前者是因为组成单位的原因而成为当然界别,后者是个人名义受邀参会,并非团体推出的代表。

第二,“团体界别”与“职业团体界别”。从第二届到第五届,政协委员分为党派、团体、特邀三个类别。〔25〕参见周恩来:《关于政协章程和政协第二届全国委员会委员名单问题》,载《中国人民政协全书》上卷,中国文史出版社1999 年版,第58-60 页。这种分法是“大体的分法,广义的分法”,是“概括性的”。〔26〕周恩来:《无党派民主人士的称谓与实质》,载《中国人民政协全书》上卷,中国文史出版社1999 年版,第29 页。工会、共青团、妇联、青联、工商联5 家党派团体是政协的组成单位,华侨、农民等职业团体不是政协的组成单位,其委员不是由团体推选而是由政协“公推”,党派团体和职业团体都被纳入“团体”类别,这种不够精准的分类方法,周恩来在第一次政协会议筹备会上做过相关说明,主要“是本着原来同各方面协议的精神来分的,是比较符合实际情况的”。〔27〕同上注。“文革”之后召开的六届政协,不再简单地用“党派、团体、特邀”三类别来划分代表构成,开始重视党派性质的“团体界别”与非党派性质的“职业团体界别”之间的差异,强化“团体界别”是政协“组成单位”的特质,增设全国台联为全国政协“组成单位”,并将工青妇等6 个“团体界别”集中排在“政党”序列之后。七届十二次常委会上,恢复中国科协为全国政协“组成单位”,并增加中国侨联为全国政协的“组成单位”。此后,全国政协组成单位相对稳定,由10 个政党、8 个团体组成,没有再调整过,作为人民政协的发起单位——中国文联,多年呼吁希望恢复政协界别,一直没有被通过。政协对团体组成单位的增设,即“人民团体”的增加,保持了谨慎的态度,中国现阶段,人民团体指工青妇等八大参加人民政协团体(或“八大人民政协的组成团体”);九届政协,为了更清晰地区分“团体界别”与“职业团体界别”,避免混淆,党派性质的团体,以团体名字命名界别;非党派性质的团体,以“界”的方式统一命名,不再使用“少数民族”“对外友好团体”等提法,而改为“少数民族界”“对外友好界”。

综上,从宪法文本角度分析,人民团体指的是参加人民政协的团体,是人民政协的团体组成单位。

(三)党内规范性文件

党的规范性文件是党的意志的制度化表达,党的意志对立法有较大影响。中国共产党是1954 年《宪法》制定的领导力量,加之现行《宪法》与1954 年《宪法》之间的渊源关系,探究党内法规对人民团体的规定和理解,对正确认识现行宪法中的人民团体是有意义的。

党内规范性文件中大量使用“人民团体”概念,但都没有进行相关概念和指代范围界定。目前,人民团体包含工青妇等八大参加人民政协的团体,不管是理论界,还是实务界均没有异议,争议的焦点是,作协、法学会等15 家经国务院编制机构核准并经国务院审批免予登记的团体(以下简称“15 家免登记团体”)〔28〕《社会团体登记管理条例》中规定的免于登记社团的第二类。《民政部关于对部分团体免予登记有关问题的通知》规定了14 家, 2015 年民政部又下发《关于中国计划生育协会免予社团登记的通知》共15 家,包括文联、作协、法学会、残联、红十字会等。是否属于“人民团体”范围。这15家团体与工青妇等八大团体一样,由行政拨付经费、工作人员参照公务员管理、承担一定的行政管理职能。大部分的党内文件回避了这一问题,在描述“人民团体”时,一般都采用不完整列举式,大都描述为“工、青、妇等人民团体”,也有部分规范性文件有不一样的列举内容。比如,《中共中央办公厅关于进一步加强党管人才工作的意见》(2012 年8 月6 日)使用的是“工会、共青团、妇联、科协、文联、作协等人民团体”,《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》(2015 年10 月3 日)采用的是“文联、作协等人民团体”。鉴于规范性文件数量庞大,难以完整梳理,笔者仅对党章、准则、条例进行相关梳理,除了党章对“人民团体”进行相关规定外,另有6 部条例有所规定。此外,考虑2015 年中共中央印发的《加强和改进党的群团工作的意见》是专门针对群团组织包括人民团体的指导性文件,对正确认识人民团体内涵有较强参考价值,也纳入笔者的梳理范围。

1.《中国共产党章程》。《中国共产党章程》是“党内宪法”,序言中规定,“党必须保证国家的立法、司法、行政、监察机关,经济、文化组织和人民团体积极主动地、独立负责地、协调一致地工作”。“立法、司法、行政、监察机关”是从我国的权力体系——“一府一委两院”角度强调党的领导,“经济、文化组织和人民团体”则是从社会组织角度强调党的领导。《中国共产党章程》序言和第48 条将人民团体与经济、文化组织并列使用,蕴含了人民团体是一种政治组织的界定。政治、经济、文化是社会生活的三个基本领域,党章将“人民团体”与“经济、文化组织”并列使用,强调的是人民团体的政治特性,是一种与经济组织、文化组织并列的政治组织,“政治性是人民团体有别于其他社团、非政府组织的独特属性”。〔29〕褚松燕:《在国家和社会之间——中国政治社会团体功能研究》,国家行政学院出版社2014 年版,第21 页。现行《宪法》也将“人民团体”与“各政党”并列使用,确认人民团体的政治地位,反映了人民团体的政治属性。

可见,党章揭示了人民团体是一种政治团体的属性,政治性也是人民团体最本质的属性,是人民团体区分于其他团体的最根本的特征。

2.党内相关条例。《巡视工作条例》《统一战线工作条例(试行)》《党组工作条例》等6 部党内条例规定了“人民团体”。《党组工作条例》与党章的表述类似,都是将“人民团体”与“经济组织、文化组织和其他非党组织”并列使用;《巡视工作条例》中,将人民团体作为与“中央部委、国家机关部委”同一级别的单位,其党组(党委)领导班子及其成员纳入中央巡视组的巡视对象和范围;《地方委员会工作条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》将人民团体作为政权的组成部分,与人大、政府、政协、法院、检察院等一起使用。《统一战线工作条例(试行)》使用了“人民团体以及……”表述方式,将和平统一促进会、海外联谊会等团体排除出“人民团体”范围。

因此,从党内法规角度,我们只能了解人民团体的一些属性,它是一种政治组织,是权力的组成部分,但无法准确掌握内涵和指代范围。

3. 群团工作改革意见。2015 年中共中央印发的《加强和改进党的群团工作的意见》是专门针对群团组织包括人民团体的指导性文件,使用“群团组织特别是人民团体”的提法,表明人民团体是群团组织的一种,2015 年后各群团组织纷纷出台改革方案,从目前发布的改革方案情况看,群团组织范畴基本与群众团体范畴相同,根据中央编办官网,群众团体机关包括工青妇等7 家以及15 家免登记团体,共22 家,因为全国青联与团中央统战部合署办公,没有独立的机关,因此群众团体的数量应该再加上全国青联,一共23 家。

《加强和改进党的群团工作的意见》中的规定都是针对所有的群团组织,但是第7 部分“支持群团组织在社会主义民主中发挥作用”规定了一些仅“人民团体”才能享有的权力。比如,“拓宽参与政治协商的渠道”“支持在县、乡人大代表换届选举中提名推荐代表候选人”“选任人民陪审员、人民监督员、人民调解员,落实人民建议征集制度”等。在社会主义民主中发挥作用,显然是参与政治的内容,这些参政议政、民主参与、民主协商的内容是人民团体独有的权力,是其他群团组织所不享有的政治权力。

可见,人民团体是一种特殊的群团组织,二者具有包含关系。从23 个群团组织的详细清单看,群团组织分为两大类,一类是参加人民政协的工青妇等8 个,另一类是15 家免登记的团体。该文件中的“人民团体”强化的是民主协商等政治参与和政治职能,与统一战线和人民政协的职能耦合。因此,笔者认为,此处的“人民团体”指的是参加人民政协的工青妇等八大团体。

(四)小结:人民团体的界定及其指代范围

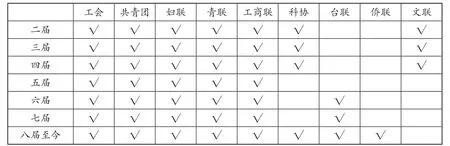

综上,我们可以尝试从宪法视野,对“人民团体”下一个定义。人民团体是指中国共产党领导下的政治团体,是统一战线的组成部分,是人民政协的组成单位,是一个历史范畴的概念,不同时期其指代范畴不同。从图1 可知,二届至四届政协时期,人民团体指的是工会、共青团、妇联、科协、青联、工商联、文联7 家人民政协团体组成单位,随后发生调整,到了第八届开始相对稳定。现阶段,中国的人民团体包括工会、共青团、妇联、科协、侨联、台联、青联、工商联8 家。

图1 历届人民政协的团体组成单位

二、部分法律中的“人民团体”指代范围突破了宪法原意

现行法律文本中涉及“人民团体”的法律共达15 部,没有相关概念和指代范围的规定,部分全国人大法工委组织编写的法律释义对其做了界定,但大都采用“工青妇等人民团体”的方式,回避了具体指代范围问题,只有《国旗法、国歌法、国徽法释义》明确指出人民团体是指作为全国政协组成机构的8 个团体。一些法律的制定过程中,立法者对人民团体的指代范围进行了扩张,突破了宪法的原有含义,比如《反家庭暴力法》《预防未成年人犯罪法》《刑法》等,也有部分现行法律,无法从其立法背景资料和语境分析中了解立法者本意。

(一)《反家庭暴力法》中的“人民团体”

该法第4 条规定,“县级以上人民政府有关部门、司法机关、人民团体、社会组织、居民委员会、村民委员会、企业事业单位,应当……做好反家庭暴力工作……”全国人大法工委和全国妇联共同编写的《〈中华人民共和国反家庭暴力法〉释义》,通过完整列举的方式对政府部门、司法部门、人民团体、社会组织、居民委员会、村民委员会、企业事业单位做了详尽的分工,“政府有关部门要严格执法……司法机关要公正司法……工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会要组织开展家庭美德和反家庭暴力宣传教育,帮助家庭暴力受害人维护权益。社会组织和社会工作服务机构要在政府的支持下开展好心理健康咨询、家庭关系指导、家庭暴力预防知识教育等服务……幼儿园、学校、医疗机构、居民委员会、村民委员会……企业事业等用人单位要……”〔30〕阚珂、谭琳主编:《〈中华人民共和国反家庭暴力法〉释义》,中国民主法制出版社2016 年版,第23 页。此处的“人民团体”显然指的是“工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会”。

此外,从妇女儿童工作委员会的组成单位可知,此处的“人民团体”指的是“工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会”。国务院妇女儿童工作委员会是负责妇女儿童工作的议事协调机构,根据其官方网站介绍,委员会的组成单位由国务院批准,目前有35 个部委和团体,〔31〕参见《国务院妇女儿童工作委员会简介》,载国务院妇女儿童工作委员会官网,http://www.nwccw.gov.cn/node_2660.h tm,2020 年3 月20 日访问。其中,团体是全国总工会、共青团中央、全国妇联、中国残联、中国科协、中国关工委。中国残联是15 家免登记团体之一,不是“有关部门、司法机关、居民委员会、村民委员会、企业事业单位”,也不是法律意义上的“社会组织”,所以只能算是“人民团体”。“社会组织”是一个规范性强的法律概念,争议较少,指的是经各级人民政府民政部门登记注册的社会团体、基金会、民办非企业单位,〔32〕参见《社会组织评估管理办法》第2 条规定。此处的“社会组织”指的是“中国关工委”。实践中,家暴案件受害人为残疾人的,各级“残联”组织也确实发挥了重要的作用,有的参与案件的调解,有的直接作为诉讼代理人参与诉讼。显然,实践中“残联”作为“官办”团体,具有反家暴的团体义务,而社会组织作为民间组织,更多的是积极调动参与,并无作为诉讼代理人的权利,也无参与反家暴的硬性“义务”。

(二)《预防未成年人犯罪法》中的“人民团体”

该法第3 条规定,“政府有关部门、司法机关、人民团体、有关社会团体、学校、家庭、城市居民委员会、农村村民委员会等各方面共同参与……”时任全国人大常委会法制工作委员会副主任胡康生主编的《中华人民共和国预防未成年人犯罪法释义》,释义“人民团体”时,使用了“工青妇等”提法,〔33〕参见胡康生主编:《中华人民共和国预防未成年人犯罪法释义》,法律出版社1999 年版,第7 页。无法判断其具体指代范围。该法第4 条规定了各级人民政府在预防未成年人犯罪方面的职责,作为配套的行政举措是各级政府成立了“预防未成年人犯罪工作主要由未成年人保护工作委员会”(简称“未保委”),具体组织、协调、指导、督促预防未成年人犯罪。根据福建、安徽、广州、上海等各省市“未保委”组成单位可知,共产主义青年团、妇女联合会、工会、残疾人联合会、关心下一代工作委员会、科学技术协会6 家是“未保委”的团体组成单位。〔34〕《广州市未成年人保护规定》第7 条规定:“未成年人保护委员会由教育……行政管理部门和共产主义青年团、妇女联合会、工会、残疾人联合会、关心下一代工作委员会、科学技术协会以及其他相关单位的负责人组成……”共产主义青年团、妇女联合会、工会、科学技术协会属于人民团体没有异议,关心下一代工作委员会属于社会团体也无异议。争议的焦点是残疾人联合会是“人民团体”还是“有关社会团体”。

社会团体分为广义和狭义,广义的社会团体包含人民团体,狭义的社会团体指的是依据《社会团体登记管理条例》注册登记的团体。此处的“有关社会团体”应作狭义理解,否则包含了“人民团体”,就无须描述成“人民团体、有关社会团体”。残疾人联合会属于15 家免登记团体,立法者不太可能会误将其归入狭义社会团体范围。因此,笔者有理由相信,立法者认为“人民团体”不仅包括工青妇等八大团体,还包括残疾人联合会。实践中,与上文《反家庭暴力法》论述类似,在残疾未成年人犯罪案件和预防犯罪工作中,残联都是积极的参与者,有时也以“官方”守护者的身份参与残疾未成年人犯罪案件的审理,保护残疾未成年人的合法权益。

(三)《刑法》中的“人民团体”

现行《刑法》共有8 处规定了“人民团体”,是一个比较重要的刑法概念,不少学者对刑法中的“人民团体”指代范围做了相关探析。笔者认为,刑法立法者对“人民团体”的指代范围作了扩大解释,将15 家免登记团体也纳入“人民团体”范围,导致《刑法》中“人民团体”内涵与宪法原意不同。

1.人民团体与剥夺政治权利。《刑法》第54 条规定,被剥夺政治权利的人不能担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务。如果此处的人民团体仅包含工青妇等八大团体,那么被剥夺政治权利的人是可以担任15 家免登记团体的领导职务的。这不仅与司法实践不吻合,也不符合立法逻辑。此条规定禁止的重点是“国有”属性,非国有属性的公司、企业、事业单位是不被禁止的,15 家免登记团体其“官办性”“政治性”比国有公司、企业更强,行政色彩更浓,“国有”属性更强,更接近“国家机关”。被剥夺政治权利的人连国有公司、企业的领导都不能担任,却可以担任官办色彩浓厚、享有一定行政级别的15 家免登记团体领导,这显然是不符合立法逻辑的。此外,全国人大法工委编写的《中华人民共和国刑法释义》列举了不属于剥夺政治权利的范围,“被剥夺政治权利的人担任集体、私营公司、企业和事业单位领导职务的权利不属于剥夺政治权利的范围”,〔35〕郎胜主编:《中华人民共和国刑法释义》,法律出版社2009 年版,第53 页。从反向排除的角度证明了,立法者将“人民团体”作扩大理解,认为“人民团体”包含了15 家免登记团体。司法实践中,也没有被剥夺政治权利的人可以担任法学会、作协、残联等组织的先例。

2.人民团体与国家工作人员。现行《刑法》第93 条对国家工作人员进行了界定。1997 年《刑法》修改前,人民团体与社会团体统称为团体,修法后,立法者将“人民团体”作为与“社会团体”对应的概念在使用,在立法上是经过慎重考虑的,二者是同一层次的两个具有全异关系的概念。〔36〕参见吴平:《刑法中“人民团体”概念辨析》,载《法律科学》2000 年第1 期,第126 页。

立法者将“人民团体”与“国有公司、企业、事业单位”并列,强调了这4 类主体都具有的“国有”属性和“官办”属性;将“社会团体”与“非国有公司、企业、事业单位”并列,强调了这4 类主体的“非国有”属性,《中华人民共和国刑法释义》认为这4 类“非国有”属性主体的工作人员“虽不具有正式的国家工作人员身份”“但因委托等法定原因实际享有国家工作人员的管理职权的人员,应当以国家工作人员论”。〔37〕同前注〔35〕,郎胜主编书,第91 页。关于国家工作人员的认定,实践中存有“身份论”和“职责论”两种观点,《中华人民共和国刑法释义》支持“职责论”。国家工作人员的认定和第382 条贪污罪、第384 条挪用公款罪、第385 条受贿罪密切相关,认为“这样规定有利于防止国家利益遭受重大损失,有利于惩罚犯罪”,〔38〕同上注。“更符合刑法的立法本义,也更符合我国目前的实际情况”。〔39〕同上注,第92 页。显然,这些相关条款的立法目的是惩治犯罪,防止国家利益重大损失,15 家免登记团体从事公务的人员享有行政级别,参照《公务员法》管理,行使一定的公权力,其贪污、挪用公款、受贿等违法行为造成的社会危害性不会比其他社会团体弱。根据刑法的罪刑责相适应原则,不将15 家免登记团体从事公务人员纳入国家工作人员范围,是不符合立法逻辑的。15 家免登记团体就其性质和特点,显然更接近前一款“国有”属性类,而非社会团体等“非国有”属性类。因此,笔者有理由推断,立法者是认为“人民团体”不仅是工青妇等八大团体,15 家免登记团体也是“人民团体”范围,因此没有针对15 家免登记团体作特别叙述。司法实践中,作协、残联等15 家团体工作人员被判决贪污、挪用公款、受贿等罪名的不是个案,而这些罪名的犯罪主体只能是国家工作人员。比如,梁山县文联原主席赵德民犯贪污罪被判4 年;〔40〕参见《梁山县文联原主席赵德民犯贪污罪被判四年罚20 万》,载网易网,https://3g.163.com/local/article/DKDJFNO704378EOB.html,2020 年5 月7 日访问。比如,河南省武陟县残联理事长申满圈和副理事长周小九以贪污罪、受贿罪分别判处10 年和6 年。〔41〕参见《贪污受贿私分补偿款 残联正副理事长双双获刑》,载中国法院网,https://www.chinacourt.org/article/detail/2013/06/id/1014726.shtml,2020 年5 月7 日访问。

综上,我们不难发现,刑法立法者采用两分法将原来刑法中的“团体”分为“人民团体”和“社会团体”两类,前一类具有“国有”属性,是“官办”团体,虽然没有经过严格行政许可程序,但其行使国家管理职权是历史形成的,执政党也有明确要求。中央编制办(与国务院编制办合署办公)对这些团体“定机构、定职责、定编制”,明确这些团体从事公务人员按照或者参照《公务员法》管理;后一类具有“非国有”属性,是“民间”团体,是“国家—社会”二元结构中的“社会”。前一类包含工青妇等八大团体以及15 家免登记团体,后一类包括按照《社会团体登记管理条例》核准登记的成员为了共同目的而自愿组成的团体。

(四)小结:两个争议问题之说明

1. 立法之错还是适法之误。综上,从全国人大法工委或法工委负责人主编的“法律释义”看,《刑法》《预防未成年人犯罪法》《反家庭暴力法》三部法律中“人民团体”的指代范围显然是突破了宪法的原意,进行了扩张。那么,这种“扩张”是因为立法者的疏忽或认识错误导致的,还是法律实施中,适法者的错误理解引起的?笔者认为是前者的错误,导致后者很难正确,理由如下:

一是,全国人大法工委最接近立法者和立法过程,其编写的“法律释义”应可视为“立法原意”。虽然只是全国人大常委会的内部工作机构,却在整个人大及其常委会的立法层面发挥着巨大的作用。按照《立法法》的规定,法工委的立法职能包括法律案征求意见、立法计划的编订、法律草案起草等。实践中,法工委还有拟定法律清理意见、编制与出台《立法技术规范》、法律实施检查、法律问题研究、编写法律释义、联合有关部委出台规范性文件等基本权限及其他辅助职能。〔42〕参见冯玉军、崔赫:《全国人大常委会法工委立法职能略论》,载《地方立法研究》2018 年第3 期,第2 页。全国人大法工委几乎是参与立法的全过程,有的甚至是法律草案的起草部门,法工委的领导统筹立法工作,参与立法的程度也很深。因此,全国人大法工委及其领导最接近立法者,最了解立法者意图,有的本身就是立法者,其编写的“法律释义”应可视为立法原意。

二是,全国人大法工委及其负责人编写的“法律释义”具有广泛权威性,可视为“隐性立法解释”。按照解释效力标准,法律解释可分为有权解释和学理解释,全国人大法工委编写的“法律释义”,兼具二者的部分特征。全国人大常委会是法律解释的适格主体,但立法解释草案的拟定工作通常由法工委完成,因此,法工委便成了具有隐性立法者及隐性立法解释者的身份,其做出的解释对立法、适法以及研究等诸多场域产生较大影响,被称为“隐性立法解释”。〔43〕刘怡达:《隐性立法解释:“法律释义”的功能及其正当性难题》,载《政治与法律》2017 年第8 期,第66-67 页。“法律释义”中含有相当数量的立法准备资料,可以“窥探”立法的经过和理由。在法学研究中,“法律释义”中的观点往往被学者“视为”立法者的观点;在司法实践中,裁判文书援引“法律释义”内容,用以佐证法官观点的不在少数;在行政执法中,“法律释义”是行政人员的培训教材,“法律释义”常是法律模糊地带确认的依据;地方人大及其常委会在立法过程中,一般也都要参考“法律释义”内容。〔44〕同上注。

2.立法者缘何犯错。“社会团体”是一个法律规范性比较强的概念,立法者的认识比较统一,争议较少。立法者都注意到了“人民团体”和“社会团体”的差异,在立法时并列使用,分别强调二者的“官办”和“民间”属性。立法者没有准确把握“人民团体”的内涵和外延,导致法律制定过程中的“人民团体”扩大,可能的原因如下:

一是,立法者对“人民团体”宪法原意的错误理解。立法者认为宪法中的“人民团体”指的就是“官办”的社会团体,包含了参加人民政协的8 家团体和15 家免登记团体,“8+15”共23 家。

二是,立法者混淆了“人民团体”与“群众团体”概念。二者名称相近,容易混淆,在政治学领域,一般将参加人民政协的8 家团体和15 家免登记团体两类合称为“群众团体”或“群团组织”。在法学领域,除《公务员法》《志愿者条例》等少数法律、法规外,较少使用“群众团体” 或“群团组织”概念。

三是,立法者可能忽略了“人民团体”与“15 家免登记团体”的差异。《社会团体登记管理条例》(以下简称《条例》)共有三类团体免予登记,参加人民政协的人民团体是第一类,15 家免登记团体是第二类,单位内部社团是第三类。前两类虽然有很多共同点,比如二者都是财政拨付,工作人员都适用或者参照《公务员法》管理,都有一定的统战功能,都行使一定的公权力,“官办”色彩浓厚,但是二者的政治地位不同,政治权力不同。前者是政协的固定界别,后者不是;前者按照政治惯例有固定的人大代表名额,后者没有。政治学学者褚松燕将前者定义为“政治性团体”,将后者定义为“政策性团体”。〔45〕同前注〔29〕,褚松燕书,第89 页。二者性质比较接近,没有专门研究的立法者很容易忽略二者的差异。

四是,立法者对广义社会团体分类不当所致。《条例》对广义社会团体的分类采用的是“三分法”,较为科学。《条例》是唯一一部保障公民的结社自由、维护社会团体合法权益的专门立法。《条例》仅是程序性的规定,法律位阶也比较低,仅是行政法规,可能是因为《条例》的位阶比较低,导致立法者对其重视不够。〔46〕参见马长山:《社团立法的考察与反思——从〈社会团体登记管理条例〉(修订草案征求意见稿)出发》,载《法制与社会发展》2017 年第1 期,第18 页。虽然这部条例仅为行政法规,但由于社会团体立法经过了长时间的博弈和争论,奠定了厚实的理论基础,对社团发展的世界潮流和中国现实国情有比较精准的认识。《条例》采用“三分法”,将广义的社会团体分为三类。第一类是按照《条例》规定登记管理的普通社会团体;第二类是参加人民政协的人民团体;第三类是15 家免登记团体。〔47〕除了《条例》规定的狭义“社会团体”外,《条例》第3 条还规定了三类免登记社团,由于第三类免予登记团体系单位内部社团,不具有独立法人资格,不被认为是“社会团体”,因此是“三分法”,不是“四分法”。笔者认为,《条例》的“三分法”较好地考虑三类社团的差异,是较科学的分类方法。

立法者“二分法”的逻辑之殇。《刑法》《预防未成年人犯罪法》《反家庭暴力法》的立法者显然采用的是“二分法”,将广义的社会团体分为“人民团体”和“社会团体”。“二分法”导致“15 家免登记团体”要么归入“人民团体”范围,导致突破宪法原意;要么归入“社会团体”范围,将“官办”色彩浓厚的“15 家免登记团体”纳入强调“民间”属性的“社会团体”范围,显然是自相矛盾;要么将“15家免登记团体”排除出相关法律调整范围,则不符合立法逻辑和运行现实。立法者的“二分法”,导致无法克服的逻辑之殇。

三、人民团体的法制统一

本文讨论的问题的背后存在一个普遍性的重要问题,即法律或法规所使用的概念是否必须与宪法概念在内涵上保持一致?对此问题,国内学界鲜有论述,国外学界的讨论也观点不一。有学者认为,通常应尽可能保持一致,因为整个法律体系必须概念严谨、含义统一,但考虑到宪法概念和法律概念各有其特定语境,二者的不一致只要没有导致严重的法律问题是可以容忍的。笔者认为,法律、法规所使用的概念必须与宪法概念一致,否则将会影响宪法权威,宪法权威的受损本身就是严重的法律后果,是不可以被容忍的。回到本文的人民团体概念问题,正是《刑法》等重要法律制定时,没有严格按照宪法原意,肆意扩大了人民团体的指代范围,导致了司法实践中的诸多争议,已存在必须予以解决的实际法律难题。法律位阶的不统一,一定程度上也导致大量法规、规章等低位阶规范性文件在制定和适用中的混乱。此外,人民团体法律概念涉及多党合作政治协商制度这一基本政治制度,不严格遵守宪法原意也会对基本政治制度形成挑战,因此,必须对人民团体的法律概念进行统一。

(一)人民团体法制统一的原则

1. 维护宪法权威。宪法具有最高的法律效力,任何法律、法规和规范性法律文件都不得同宪法相抵触,否则就会无效。上文从多个角度论证,现行《宪法》的“人民团体”指的是参加人民政协的八大团体,如果法律中的“人民团体”将其扩大为包含工青妇等八大团体和15 家免登记团体,就必然发生冲突。法律层面的理解和适用与宪法有偏差,将会影响宪法的权威,起到不良的示范效应,不利于公民了解宪法、维护宪法,影响宪法的有效实施,对国家的根本形成制约。

2. 维护基本政治制度。宪法中对于“人民团体”的规定,是基于多党合作的政治协商制度这一基本政治和政党制度,是基于执政党与参政党权力配置的重要问题,是基于爱国统一战线,必然有诸多政治考量,不能简单地理解为与社会团体相对应,适用或参照《公务员法》管理的团体。一旦将“人民团体”认定为具有公权力的“官办”团体,扩大了“人民团体”的指代范围,就意味着变更了权力分配关系,挑战了政治协商这一基本政治制度。基本政治制度必须保持相对稳定问题,法律的制定和实施也不能超越或改变基本政治制度的内涵,否则会影响法律的统一。

3.保持法律的相对稳定性。法律的位阶仅次于宪法,根据《立法法》规定,法律是全国人大和全国人大常委会的立法权限,制定法律需要经过严格的立法程序,从立法规划、立法计划到立法实施需要历时多年,经过大量论证,相比法规、规章,立法的成本更高。法律还是法规、规章等低位阶规范性文件的制定依据,牵一发而动全身,因此,需要保持法律的相对稳定性,不宜频繁修改,可改可不改的不改。当然,当维护宪法权威与保持法律稳定性的价值发生冲突时,应选择前者。

(二)人民团体法制统一的路径

1. 全国人大常委会进行宪法解释。《宪法》第67 条规定,全国人民代表大会常务委员会有解释宪法和监督宪法实施的权力,全国人大常委会可以通过发布宪法解释,明确宪法中“人民团体”指的是参加人民政协的团体,这样即便以后统一战线发生调整,人民政协界别调整,也不会影响宪法、法律中关于“人民团体”外延的理解。对行政法规、部门规章、地方性法规等规范性文件的制定,以及党内法规和文件的制定有明确的指导意义,避免“人民团体”与“群众团体”“社会团体”等概念的混用,维护法律的严肃性和统一性。但是,《宪法》仅规定了全国人大常委会有解释宪法的权力,没有规定宪法解释的具体程序,实践中,全国人大常委会也从未启动过宪法解释,程序上的障碍将会影响“人民团体”宪法解释的出台。

2.全国人大常委会进行法律解释。《宪法》第67 条和《立法法》第45 条规定了全国人大常委会有解释法律的权力,“法律的规定需要进一步明确具体含义的”以及“法律制定后出现新的情况,需要明确适用法律依据的”,由全国人大常委会进行解释,法律中的“人民团体”解释属于第一种情况。这种方法的好处是不需要修改法律,保持法律的稳定性,缺陷是需要对每一部法律中涉及的“人民团体”进行解释。此外,这个方法仅适用于“人民团体”指代范围不清的法律,但是《刑法》《反家庭暴力法》《预防未成年犯罪法》等法律,指代范围明显超越宪法原意,通过全国人大常委会进行法律解释,无法消弭法律本身的逻辑矛盾,只能通过修改法律的方式来进行,但指代范围不清的法律可以不修订,可起到尽量少修法,尽量保持法律稳定的目的。

3.宪法和法律委员会进行合宪性审查。最新的宪法修正案,增设了宪法和法律委员会,该机构专门负责推进合宪性审查和宪法监督,被众多宪法学者寄予厚望,比全国人大常委会进行宪法解释更具有可行性。〔48〕参见《中国法治步入合宪性审查时代》,载中国人大网,http://www.npc.gov.cn/npc/c723/ 201902/afbb32fd3303446aa8657255 00b7807e.shtml,2020 年3 月21 日访问。通过对涉“人民团体”的法律进行合宪性审查,引导不同法律的制定以宪法的精神和原意为基础,协调不同法律中“人民团体”指代范围可能存在的冲突,“有助于树立宪法权威、有助于维护国家法制统一、有助于保障公民基本权利、有助于提升国家治理能力、有助于维护中央权威与国家核心利益”。〔49〕《关于推进合宪性审查工作的几点思考》,载中国宪治网,http://www.cal aw.cn/article/default.asp?id=12811,2020 年3 月21日访问。全国人大法工委下新设立的宪法室也同样服务于合宪性审查工作,但按照宪法和立法法等法律规定,其任务是对行政法规等进行备案审查,法律位阶的规范文件只能由全国人大的宪法和法律委员会审查。合宪性审查后,着手于相关法律的修订。

比如,修改法律时,可以采用三种方式:(1)在《刑法》《反家庭暴力法》《预防未成年人犯罪法》等法律首次出现“人民团体”的条款中,明确指出其指代范围是参加人民政协的团体,或者用列举的方式指出其指代范围。(2)对社会团体分类采用“三分法”,比如《刑法》第54 条关于“剥夺政治权利”第4 点可以修改为“担任国有公司、企业、事业单位、经国务院编制机构核准并经国务院审批免于登记团体、人民团体领导职务的权利”。这个方法缺点是“经国务院编制机构核准并经国务院审批免于登记团体”名称太过冗长,不利于表达和理解。(3)引入“参公团体”概念。用“参公团体”来指代参加政协的工青妇等八大团体和15 家免登记团体,与“参公管理人员”对应。这个概念比较清晰明确地表达了团体的“官办”属性,政治色彩淡,也不容易与“人民团体”“群众团体”“社会团体”“群团组织”等混淆。缺点是工商联不是参照《公务员法》管理,“参公团体”无法将其包含其中,可以优化为“工商联和参公团体”。

四、结语

“人民团体”是一个重要的法律概念,涉及“人民团体”的部门规章以上位阶的规范性文件就近2000 个,如此众多的规范性文件涉及“人民团体”,但是没有规范性文件对“人民团体”的概念和指代范围作出明确界定。由于“人民团体”容易联想到结社自由等敏感话题,法学界对“人民团体”的研究始终热情不高,甚至“避而远之”,连“人民团体”的概念及指代范围都难以形成共识,存在“人民团体”“群众团体”“15 家免登记团体”相关概念混用的现象。本文通过对制宪资料、现行宪法文本、党内规范性文件的分析,认为“人民团体”的宪法原意是人民政协的团体组成单位,包括工会、共青团、妇联等八大团体。全国人大法工委编写的“法律释义”具有广泛权威性,是一种“隐性立法解释”,可视为“立法原意”,笔者结合“法律释义”和司法实践论证,认为《刑法》《反家庭暴力法》《预防未成年人犯罪法》等法律扩大了“人民团体”的指代范围,突破了宪法原意,损害了宪法权威,引发司法实践中的诸多难题。“人民团体”还涉及多党合作政治协商制度这一基本政治制度,扩大“人民团体”的指代范围也会对基本政治制度形成挑战。因此,现行法律对“人民团体”指代范围的理解和适用应严格遵循宪法原意,可以通过宪法解释、法律解释、合宪性审查等路径进行法制统一。此外,《选举法》《治安管理处罚法》《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《公务员法》《刑事诉讼法》等法律中的“人民团体”指代范围也不明,影响法律的实施,同样需要在法律上予以明确。