粤北英西峰林走廊传统村落大岩村人居环境特色

赵奕楠 林广思

喀斯特地区地形地貌多变,峰丛林立,河流纵横。在此地理背景下,孕育出诸多带有鲜明地域特色的传统村落,无论是在选址、村落布局、建筑与环境的关系、建筑材料上,都与喀斯特地区的地质地貌息息相关。地理学、人类学领域对喀斯特地区传统聚落的研究成果较为丰硕:如有些喀斯特地区的传统聚落选址是基于生产要素及水源的考虑[1];聚落形态因喀斯特地形复杂多变而差异显著[2~3];在自然、交通条件较好的地区易得到更好的发展[4]。在人居环境学科领域,对该方面的研究较为匮乏,且未以喀斯特地域环境与传统村落人居环境建设间的关系为研究重点,只有在对少数民族和各省传统聚落研究中有所涉及和交叠。例如贵州白水河流域喀斯特山地河谷聚落的生产、生活方式与自然山水耦合,形成了独特的“山—水—林—田—村”人居环境系统[5];粤北古村落的形成和空间形态受地理环境、文化传统与防御意识的影响,因地制宜,不拘一格[6]。

喀斯特山区地形多变,生存空间有限,耕地较少,交通不便,生境脆弱,其人居环境营造有着显著的特点:自然环境对人类活动的影响显著,并且人类主动适应与利用自然环境,如白水河谷地区布依聚落[7]。过去的数百年中,人们遵循着与自然和谐共处的观念,为应对喀斯特地形地貌与自然气候等,进行建设活动,在较为封闭的地理条件下自我生长,不断适应,创造出更适宜的且具有自身特色的人居环境。其生态理念与营建智慧对当今的乡村建设与振兴有着重要的借鉴意义。

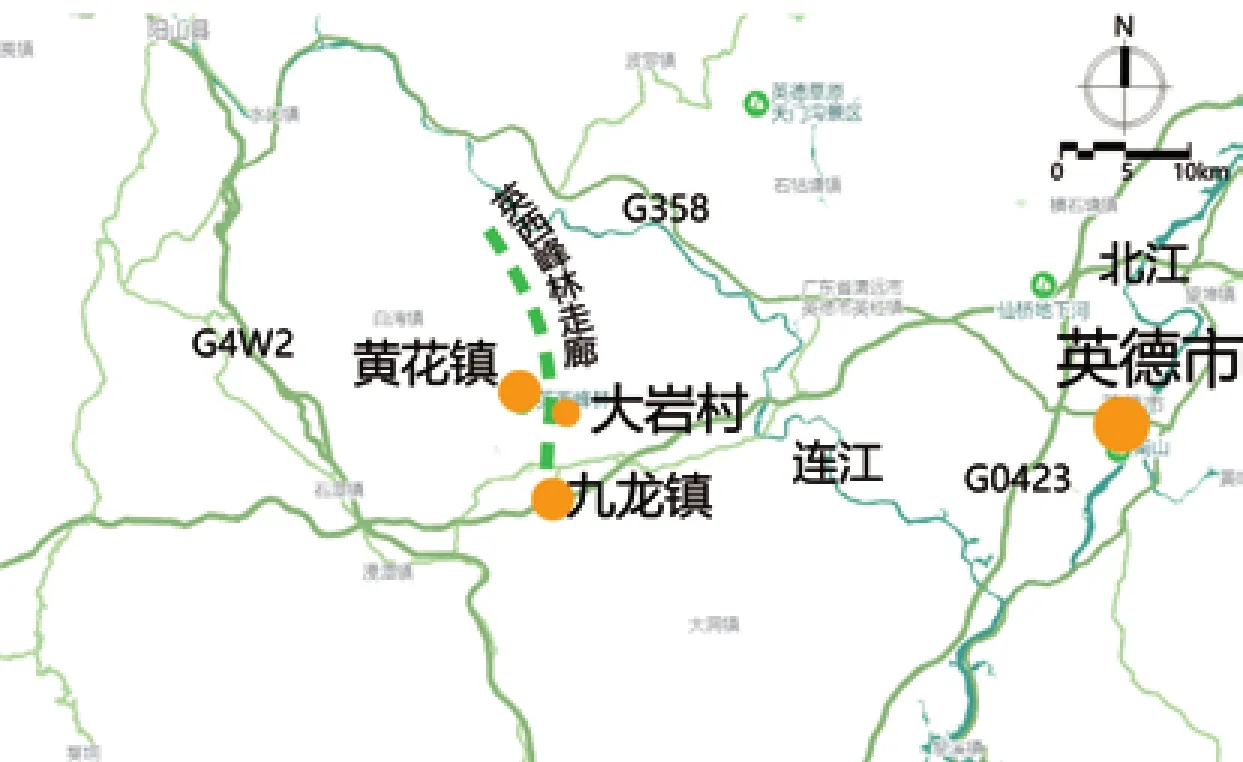

英西峰林走廊位于广东省英德市西南部的九龙、黄花镇一带,这里密集分布着上千座石灰岩山峰,溪流蜿蜒,自然景观资源保存较系统、完整,属亚热带喀斯特地貌的“广东省地质公园”[8]。同时,该区域村落广布,具有独特的峰林景观和人居特色。黄花镇大岩村作为该地区传统的乡村聚落,是点缀于秀丽自然风光中的人文风景,其人居环境、景观布局具有一定的典型性和明显地域特征,现保存基本良好。本文以粤北英西喀斯特地域环境为背景,选取大岩村进行个案研究,探索喀斯特地区人与自然和谐的人居环境的生态实践智慧。

1 村落选址

大岩村(112.942°E,24.196°N)是英德市黄花镇所属放板行政村下属的自然村之一,地处黄花镇中心东偏南方向1.8 km处(图1),距英德市中心直线距离约48 km。其位于南亚热带与中亚热带的过渡区,属亚热带季风气候,雨热同期,年平均气温20.9℃[9]。

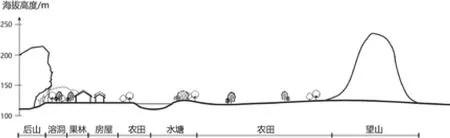

大岩村地处峰林洼地环境系统,四面被山峰环绕,洼地之中土地平坦,有零星孤峰兀立。大岩村背靠一座山峰的悬崖峭壁而建,左右被茂密的树林环绕,村落与前后山体形成轴线,朝向西南方向 (图2~3)。背后的山体为村落挡住寒冷的北风,且峭壁内有巨大的喀斯特溶洞(图4),其与外界的温度差异造成了气压差,从而源源不断地为村落送出冷风,形成良好的微气候。

大岩村在择址时充分考虑了生产资料的获取和生活需求的满足。其面前有大片平坦土地可作耕地,村舍后的山林可提供资源。英德地区的年平均降水量约为1 900 mm,但存在时间分布不均的问题,春夏多,秋冬少。而喀斯特地区由于岩溶作用多裂隙孔洞结构,导致地表储水能力较差。因此,村落的选址常常要求临近水源。大岩村村前的半月形水塘可供居民们生产、生活使用。在村后的溶洞内,山上茂密的植物截留的雨水通过岩石空隙渗入地下,转化为浅层地下水,以地下河的形式出露地表,成为另一水源地。这也说明了山体的植被对于喀斯特地区的村落具有重要生态意义,具有涵养水源的重要作用,可以保持水土、补充地下水、改善水质等。此外,山林还为居民提供了重要的生产、生活资源:木材、竹子等建筑、家具材料或燃料,和竹笋、野生蔬果等食物。

图1 大岩村区位图

图2 大岩村与周边山体的关系

图3 周边环境

因此,大岩村处于地势平坦的盆地之中,与前后山体形成轴线,既有后山作为避风纳凉和水源地,又有前面的远山作为风景的焦点,具有肥沃广袤的田野及适宜的微气候(图5)。在精心选址的基础上,居民以节制的态度和行为充分利用在地资源,保持水土,将村落营建为能自我代谢的居住环境。其体现了古人朴素的生态自然观和珍惜有限自然资源的可持续发展意识,创造出具有在地性和充满生机的人居环境。

2 村落布局

大岩村的村落布局与环境结合紧密,自然环境与居民特定的生产、生活方式和社会传统文化相互融合,形成了喀斯特地区典型的人居环境与空间布局。村落中各组成部分的分布情况是当地居民为满足生产、生活需要,而顺应自然、改造自然的结果。对于一个农业为主的村落,其农田、林地与建筑的分布格局构成了村落布局的基本骨架,也关系着村落的空间特色。从整体上来看,大岩村从前到后的空间依次为田、水、宅、林、山,建筑面向田野,两边与后侧被林地环绕(图6)。

2.1 风水塘

风水塘位于建筑的正前方,其使大岩村的择址符合了背山面水的格局,并且开凿池塘的泥土可供建房时使用。池塘储存的水资源可供居民生产、生活和消防使用,并且有助于形成适宜的微气候。风水塘的东侧延伸至房屋侧方,形成一个小水域,用于饲养鸭子。从房屋后侧的竹林向外望,水塘近在眼前,与远山形成优美的景象。

2.2 居住场所

图4 村后山的溶洞

图5 大岩村剖面示意图

图6 大岩村布局图

大岩村居民通过有序的营建,创造出适合当地气候及自身生产、生活方式的居住空间。村建筑呈两排平行排布于山前峭壁之下,横向长约85 m,巷道宽仅3 m(图7)。大岩村建筑与地形同构,呈贴山延展之势。其建筑布局有助于应对岭南湿热的气候:平行排列的建筑相互遮挡,减少太阳辐射;靠近山体一侧的建筑留有两个纵向巷道,与屋后环境相连通,进行湿热交换,并方便人们通向屋后。前排建筑只留中间大门可以通行,与靠山一起形成对外封闭的格局,在避免阳光直射的同时,创造私密性良好的人居环境。虽然大岩村在建筑布局形态上不具有明显的向心性,但仍体现出明显的宗族礼制性:其房屋呈对称布置,第一排与第二排房屋的中心分别为大门与祠堂,具有明显的轴线。

村南侧的建筑房间为单向排布,开口朝向走廊,进深约5 m。北侧建筑房间多为双向排布,进深分别为4.5 m和3.5 m。除祠堂外,房间的开间均为4 m。房屋墙面使用土砖与青砖混合砌筑,屋顶形式为悬山。大门采用凹门斗的做法,正立面所在位置向内凹,为青砖抹灰材质,木门框,石门槛。大门高约2.4 m,宽约1.6 m,门槛高 0.3 m。大门是整个建筑装饰的重点,石门墩上雕刻花纹,檐下彩绘花鸟及山水(图8)。

2.3 祠堂和祭祀场所

祠堂为村落的核心空间,用于祭祀祖先、办理婚丧寿喜等活动,为宗族活动中心,也是家族成员凝聚的纽带。祠堂的建造方式也体现出其与众不同的地位:采用抬梁式结构,墙面用青砖砌筑,而其他建筑则以土砖作为主要墙面材料。

图7 总平面图

图8 大门凹门斗装饰

图9 祭祀场所福德祠

在大岩村村口的古树下,有一处名为“福德祠”的祭祀空间(图9),其作为村落重要的公共空间,给村民们提供了祭祖等重要活动的场所。福德祠后的榕树Ficus microcarpa生长于原野上,气势恢宏,为村落的标识物,也与祭祀空间一起成为村民们情感的寄托之地与精神的皈依之所。树下是一个圆形的祭祀场地,空间层次丰富,村民会在这里上香、祭拜,清明、重阳等节日则会祭祖,体现了当地居民恪守礼制、感怀先辈的传统。相比起祠堂狭隘的室内空间,福德祠开阔的场地能满足更多形式的祭祀活动及公共活动需要。

传统聚落以宗族为纽带,以伦理与传统文化为精神背景,构建人际交往空间体系。宗祠、风水树、祭祀场所等公共活动空间,促进了人与人的交往,使聚落成为具有凝聚力的场所,并以此增强居民的文化认同感与自豪感。现代居住社区环境营造中,文化特色的缺失与人们之间联系的减弱成为日益凸显的问题,传统聚落的公共空间的人文环境构建值得借鉴。

3 景观环境

粤北英西峰林走廊地区风景优美,自然环境自成一体。村落通常被峰林环绕,处于相对围合的半开放空间中。因此,村落建筑往往无需刻意造景,而是通过与周围环境相互渗透,充分利用真山真水,形成大尺度的环境绿化景观。

大岩村的自然环境得天独厚,集山、水、洞为一体。利用建筑与后山,围合出独立的后庭空间,增加了造景层次。后庭与屋前空间呈现出截然不同的气氛,拥有着世外桃源般的意境,其内平行分布着果林、竹林与岩石园3种景观空间,同时也具有生产性,与人们的日常生活关系紧密。

3.1 果林

房屋正后方种植着一小片果林,房屋与山体的围合使其十分幽静,并远离了烈日的炙烤。其主要种植的乔木为黄皮Clausena lansium和番木瓜Carica papaya,在背阴潮湿的果林边缘,现在野生着大片海芋Alocasia odora。人们在建筑内就可以直接欣赏果林之景,感受绿荫凉意。裸露的山体成为果林的天然背景,有榕树生长于岩石之上,其交错盘横的老根与岩石一起形成独特的景观。

3.2 竹林

果林东侧种植着大片粉单竹Bambusa chungii,作为村落与山林间的过渡带植物,根系发达,繁殖能力强,可起到固土保湿、涵养水源的作用。此外,竹笋可以食用,竹竿可作为用材。村落前的半月形水塘延伸至房屋侧方,在茂密竹林中行至于此,豁然开朗,可独坐幽篁里,回望水塘与建筑一角,以及远处的山峦。有竹生石上,遒劲的根系与石灰石搭配阴生植物,组成了静谧的景象。石灰石成为天然的山石花台,经溶蚀风化,形成嶙峋褶皱之状,体现出丰富的质感。

3.3 岩石

相比起城市园林,乡村的景物更为自然朴素,英西峰林走廊地区的独特风景是原真的自然美。喀斯特地区多岩石裸露,大岩村便利用天然的石景,营造独特的景致。果林西侧地势略有抬高,高约3 m,为幽静树林,其地面就地取材,用岩石铺就台阶、道路。形态各异的石块兀立路径两旁,黄皮树散植其间,颇有山林气氛。阳光穿过树林枝叶的间隙时,在岩石上和地上投下光斑,与岩石的质感相得益彰(图10)。树林除了起到保持水土的生态作用外,也与天然石块共同形成了一个可供居民游赏的场所。

3.4 小结

大岩村在风景营造上巧于因借,充分利用自然环境,在近3 000 m2的场地里,英西山水的山之秀、洞之奇、水之丽、石之异都可看到。喀斯特地区的传统聚落更注重以自然山水为主题的场所营造,将山水的自然美和建筑、人工景观、自然环境融为一体,不仅给人以视觉上的享受,更能体现与自然同生息的理念。

4 结论与讨论

图10 岩石园的光影

笔者通过对英西峰林走廊地区传统村落—大岩村的研究,探讨了其人居环境的营造特点:在选址上背山面田,村落与山体形成轴线关系;村落布局贴山延展,适应气候,生产、生活关系紧密,祭祀场所地位突出;在景观环境方面巧于借自然之景。基于此,总结出大岩村在适应环境、应对气候等过程中的建设智慧:其在选址、布局和庭园营造上都追求与喀斯特地貌的和谐共生,立足于实际情况,充分利用环境。其布局与喀斯特地形充分融合,呈现出丰富的景观形态。虽然传统聚落文化存在着封闭、落后、保守的弊端,不能适应现代生活,但能从中找到适合中国人生活的原点和田园环境境界[10]。

从大岩村的人居环境营造中能得到以下启示:1)居住空间与自然空间相融合;2)营建和谐的交往空间;3)追求自然之趣的庭园环境。现今,由于人口的增多,人们对于居住环境、配套设施等有更高的需求,居民们已搬离了大岩村。在新时代“乡村振兴”战略实施的背景下,应传承大岩村的传统生态智慧,了解其地域及文化特点,促进其功能的转变,使其适应新的时代需求,重焕生机。

在以往对喀斯特地区传统村落的生态实践研究中,多重点关注聚落整体的生态过程[5,7],及聚落受生产、生活、文化因素、防御意识的影响[6]。本文除了对以上因素进行考虑外,也探究了人们如何利用喀斯特地区的自然要素进行风景营造。这些传统村落在生态实践中所体现出的智慧,值得在当今城乡建设的进程中反思与借鉴;也将帮助人们理解粤北喀斯特地区传统村落的地域特性,生成具有地方文化特色的传统村落保护途径。

本文从喀斯特地区环境特点出发,站在地理学的视角来探究喀斯特地理特征与聚落人居环境的关系。通过个案研究,总结了英西峰林走廊地区传统村落大岩村的人居环境营造特色。但英西喀斯特地区传统村落的基础资料、地形图仍然匮乏,对传统村落的其他部分内容如村落文化基因、演变过程等未作过多探究,还需继续充实。近年来,黄花镇的传统村落正处于逐渐衰败与消亡的境地,需要对喀斯特地区传统村落人居环境特色进行整体的研究,了解其地域特性,在保证当地社会、经济、文化不断发展的前提下,对如何维护传统村落的独特性、活化传统村落进行深入的探讨。