茄子种质表型性状鉴定与黄萎病抗性评价

张鸿燕 方 荣 陈学军 周坤华 袁欣捷 雷 刚 黄月琴

(1江西省农业科学院蔬菜花卉研究所,江西 南昌 330200;2江西农业大学农学院,江西 南昌 330045)

茄子(Solanum melongenaL.,2n=24)为茄科茄属蔬菜作物,起源于亚洲东南部热带地区[1-2],是我国主要果菜之一,2015年栽培面积达80.6 万hm2[3]。 我国茄子栽培历史悠久,茄子类型及品种繁多,被认为是茄子次生起源地[4],但许多优异种质资源尚未得到发掘应用,特别是随着栽培面积的扩大和复种指数的提高,茄子黄萎病日趋严重。 因此,开展茄子种质资源农艺性状鉴定与黄萎病抗性评价,对于茄子种质资源有效利用具有重要意义。

近年来,国内外学者开展了茄子种质表型性状评价、遗传多样性分析和抗性鉴定研究,发现茄子种质遗传多样性高,从形态上可将栽培种与近缘野生种区分开来[5];栽培茄存在广泛的遗传多态性,尤其是果实性状差异较大[6-9]。 此外,茄子栽培种遗传基础较为狭窄,种质遗传多样性低于近缘野生种[10-13]。

黄萎病(Verticillium wilt)又称半边疯、黑心病、凋萎病,是由轮枝菌侵染引起的一种世界性的土传维管束病害,是危害茄子生产的主要病害之一。 我国露地茄子黄萎病发病率在20%~40%,严重可达60%以上[14]。 于淼[15]对54 份茄子种质资源进行了苗期接种抗性鉴定,发现大部分品种表现为中感和感病;郭堂勋等[16]认为蒜芥茄、南美红茄和栽培茄种质01 对黄萎病抗性较强,可作为抗性资源利用。 研究表明,黄萎病抗原主要存在于茄子近缘野生种和半栽培种中[17-19]。 虽然我国在茄子种质资源鉴定与评价方面取得了一定进展,但难以满足茄子遗传改良对优异种质的需求,因此在前期研究基础上,本试验基于21 个表型性状对135 份茄子种质资源进行农艺性状鉴定,并采用苗期人工接种鉴定方法,对供试种质黄萎病抗性进行评价,以期为茄子种质资源高效利用及抗病育种提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

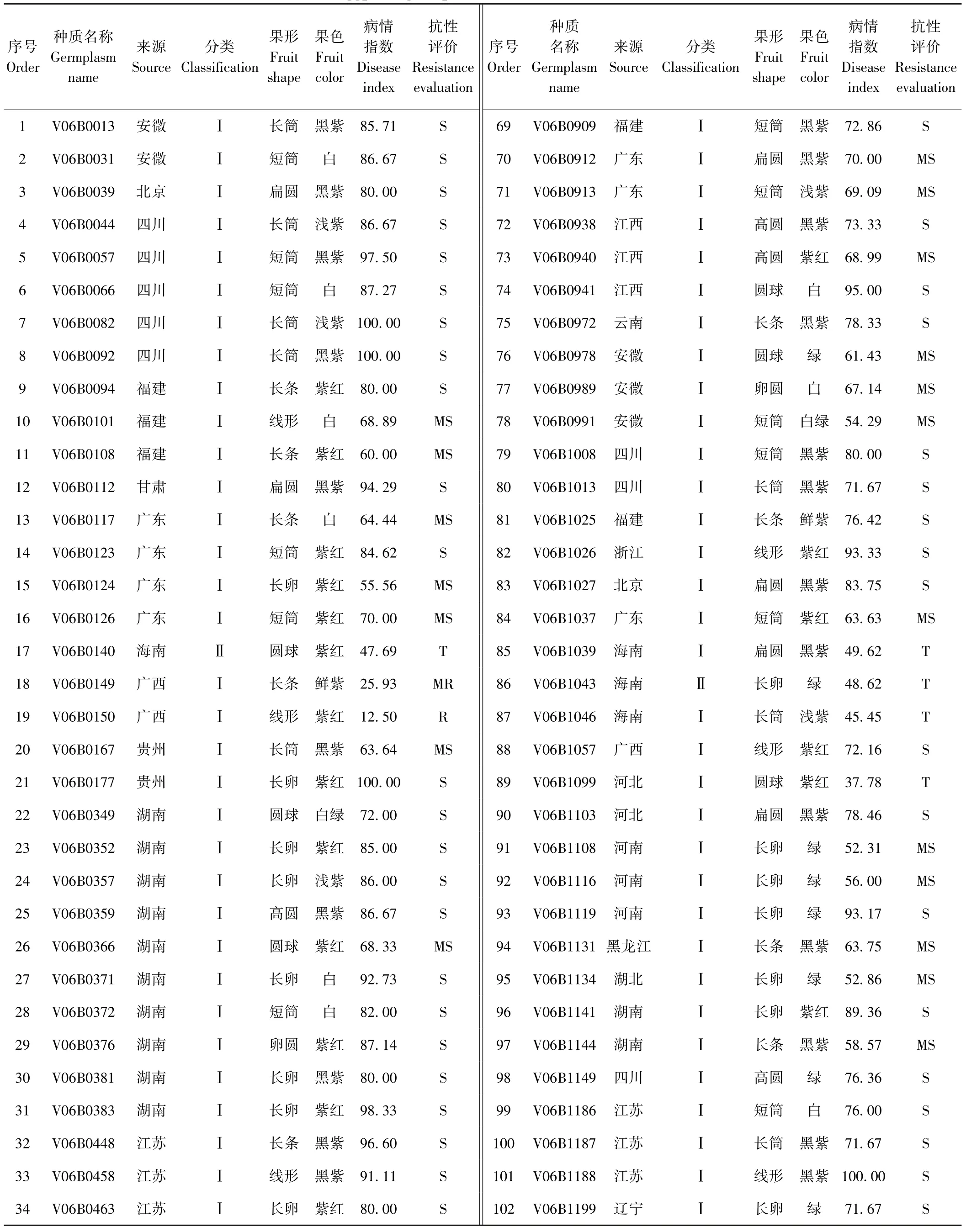

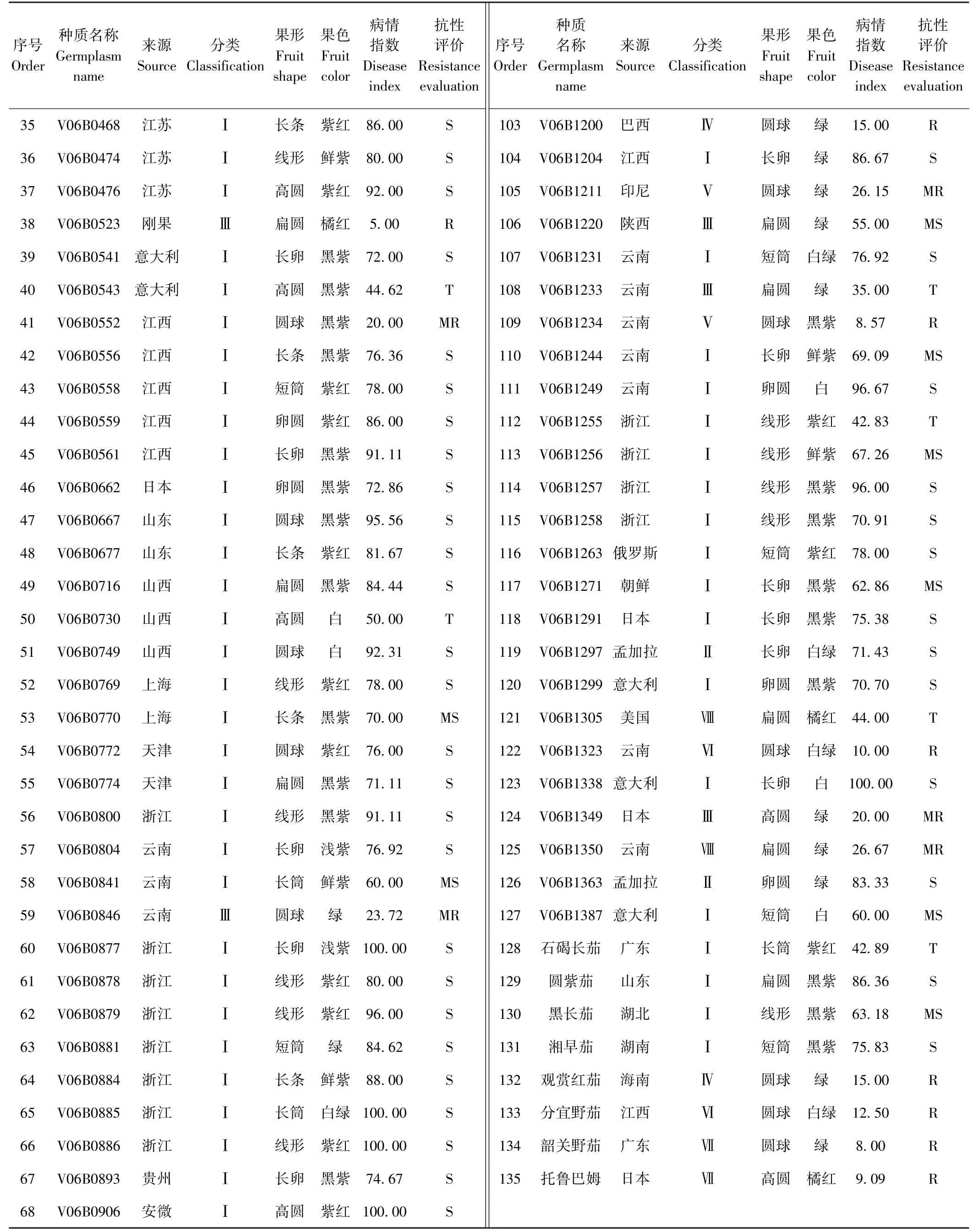

供试茄子种质材料共135 份,包括栽培种(S.melongenaL.)116 份、近缘野生种(S. incanumL.、S.aethiopicumL.、S. indicumL.、S. integrifoliumPoir、S.torvumSwartz、S. nigrumL.)19 份。 其中国内种质118份,来自我国24 个省(市、自治区),国外种质17 份(表1)。 127 份供试种质引自国家蔬菜种质资源中期库(种质1 至种质127),其余由江西省农业科学院蔬菜花卉研究所提供。 表1 中种质名称为国家种质库统一编号。

表1 供试茄子种质资源信息及黄萎病抗性鉴定结果Table 1 Information of eggplant germplasm resources for testing and identification results of eggplant germplasm resistance to Verticillium wilt

表1 (续)

1.2 试验方法

1.2.1 表型性状调查 试验于2017年10月至2018年2月和2018年3-7月分别在海南三亚和江西南昌进行。 每品种定植20 株,行距65 cm,株距50 cm,每份材料随机选取10 株进行农艺性状调查,取平均值,调查方法参照《茄子种质资源描述规范和数据标准》[20]。 调查性状包括株高、主茎高、株型、始花节位、茎色、茎表茸毛、叶色、叶形、花冠色泽、果萼色泽、果萼刺、商品果色泽、商品果光泽、老熟果色泽、单果重、果长、果径、果形、果形指数、果实弯曲度及熟性21 个表型性状。 以从定植至商品果采收的天数确定熟性等级:少于40 d 为早熟,41 ~47 d 为中早熟,48 ~54 d 为中熟,55~61 d 为中晚熟,62 d 以上为晚熟。 数量性状取两地平均值。

1.2.2 黄萎病抗性鉴定 黄萎病抗性鉴定试验于2017年9月5 日至11月3 日在江西省农业科学院蔬菜花卉研究所基地进行,采用育苗盘播种育苗,草炭为育苗基质,每穴幼苗2 株。 当幼苗长到3 ~4 片真叶时,采用伤根灌根法[21]进行接种。 供试菌株为HEB-4,由江西省农业科学院蔬菜花卉所茄果类蔬菜研究室在黑龙江省海伦市采集茄子黄萎病病样经分离纯化所得;供试菌株采用马铃薯蔗糖培养基(potato sucrose medium,PS)培养,在150 r·min-1、26℃条件下震荡培养4 d,过滤的黄萎病菌孢子悬浮液采用血球计数板方法计数,菌液浓度为1×107个·mL-1,菌液量每穴为5 mL。 每份材料按8 穴苗处理,重复3 次。 接菌后保湿24 h,雨天盖膜做避雨处理。

分别于接种后25、30、35 d 进行病情调查,病情分级标准参照陆家云等[22]的方法,并计算病情指数(disease index,DI),DI=100×Σ(病级×该病级株数)/(最高病级×总株数)。 茄子种质抗性分级:免疫(Ⅰ,0)、抗病(R,0<DI≤15)、中抗(MR,15<DI≤30)、耐病(T,30<DI≤50)、中感(MS,50<DI≤70)和感病(S,70<DI≤100)。

1.3 数据分析

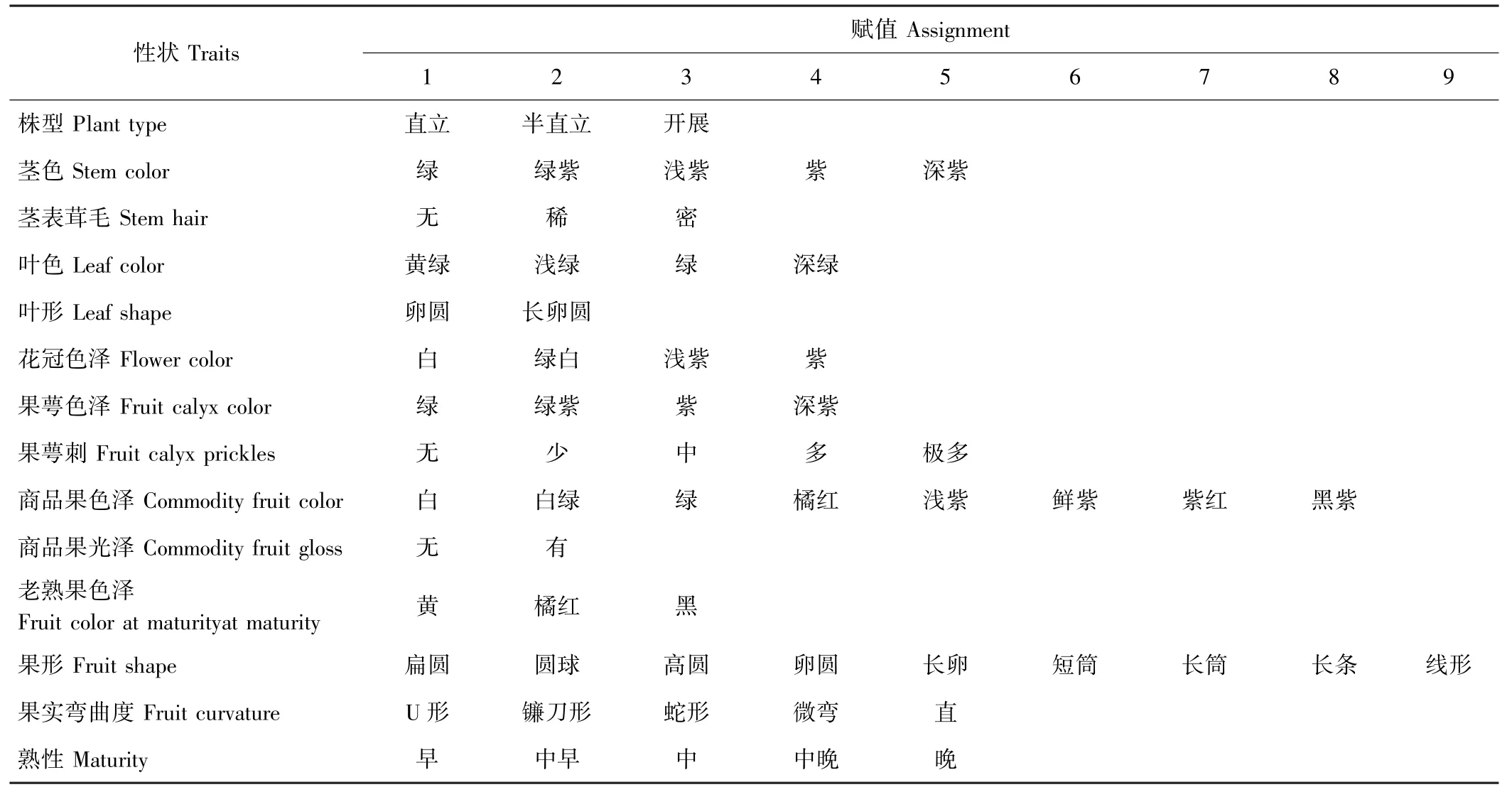

采用Microsoft Office Excel 2013 软件进行数据统计,应用SPSS 22.0 软件开展遗传变异系数、遗传多样性、主成分分析和聚类分析。 参照李鸿雁[23]和万述伟等[24]的方法,对连续性变异性状(数量性状)进行10级分类,从第一级Xi<(M-2S)到第10 级Xi≥(M+2S),每0.5 S 为1 级,M 为平均值,S 为标准差,每1级的相对频率用于计算多样性指数。 对14 个非连续变异性状进行分级和赋值(表2)。 主成分分析采用相关性矩阵法抽取成分和最大方差法得到旋转解;聚类分析采用Between-groups linkage 方法,数值进行标准化转换(Z 得分),采用Pearson 相关系数矩阵进行聚类。

在经济发展、科技进步的今天,越来越多材质的产品出现,盖罐一个实用器物慢慢地退出了人们的生活圈不为大家所熟知。以长久的文化传承的角度,我们应该走可持续发展的道路,更好更多地了解盖罐的传承,注入新时代的思想,传承传统文化。

表2 茄子非连续变异性状分级和赋值Table 2 Classification and assignment of discontinuous variability in eggplant

2 结果与分析

2.1 茄子种质资源的表型性状

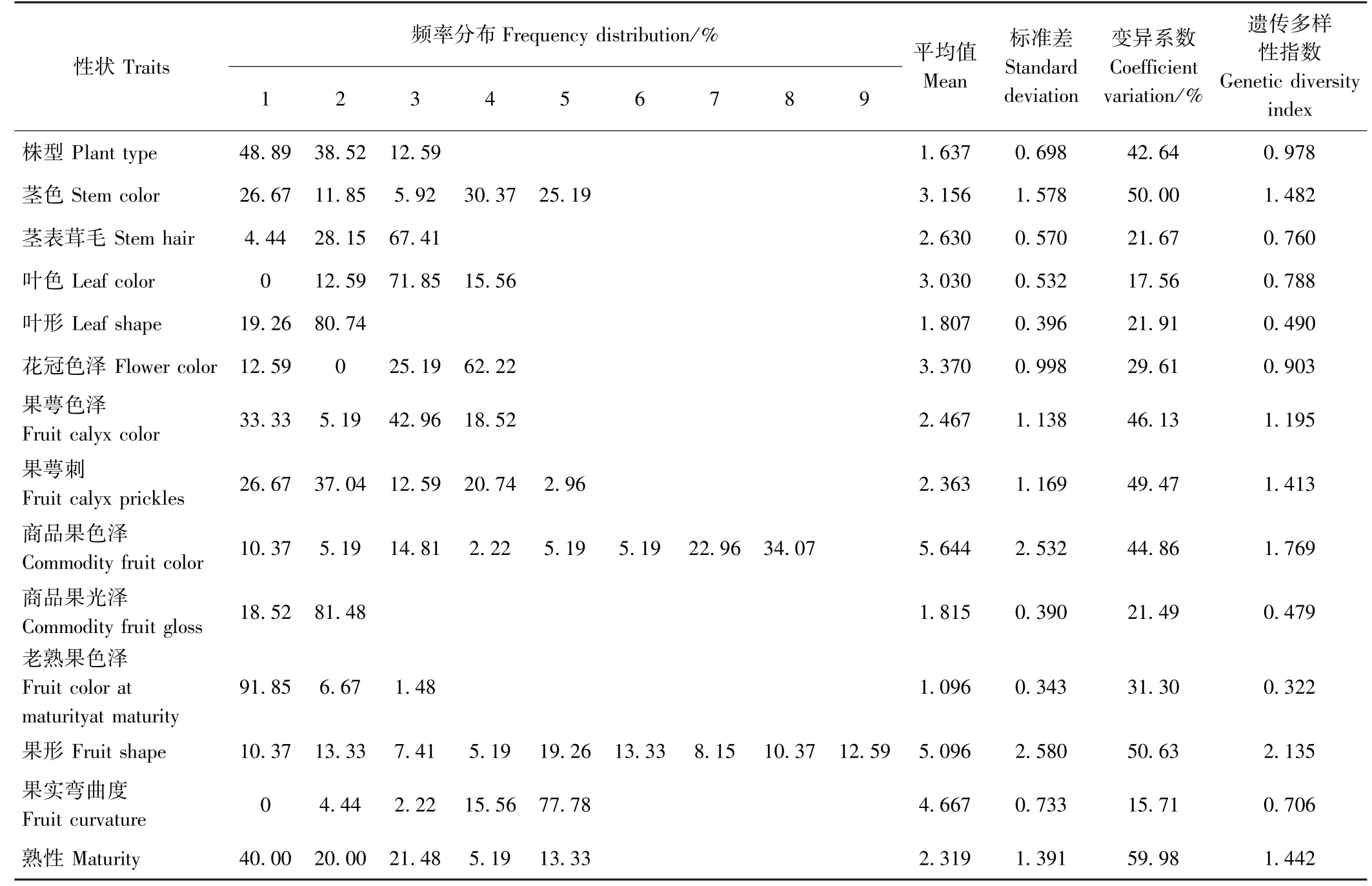

2.1.1 非连续变异性状 供试茄子种质14 个非连续变异性状的频率分布、变异系数及遗传多样性分析结果见表3。

2.1.1.1 频率分布 135 份茄子种质的株型以直立为主,频率分布为48.89%;茎色以紫色、绿色及深紫色为主,频率分布分别为30.37%、26.67%及25.19%;茎表茸毛以密茸毛为主,频率分布为67.41%;叶色以绿色为主,叶形多为长卵圆形;花冠色泽以紫色为主,频率分布为62.22%; 果萼色泽中紫色占比为42.96%,绿色占比为33.33%。

表3 茄子种质资源非连续变异性状多态性分析Table 3 Polymorphism analysis of discontinuous variability in eggplant germplasm resources

茄子果实色泽以黑紫色和紫红色为主,频率分布分别为34.07%和22.96%;81.48%的茄子种质商品果具有光泽;老熟果色泽以黄色为主,频率分布为91.85%;果形频率分布较均匀,长卵形为19.26%,圆球形为13.33%,短筒形为13.33%,线形为12.59%,长条形为10.37%,扁圆形为10.37%,长筒形为8.15%,高圆形为7.41%,卵圆形为5.19%;果实弯曲度以顺直为主,频率分布为77.78%。 早熟茄子种质居多,占比40.00%。

2.1.1.2 变异系数 14 个茄子性状变异系数变幅为15.71%~59.98%,平均值为35.93%,变异系数从大到小依次为:熟性>果形>茎色>果萼刺>果萼色泽>商品果色泽>株型>老熟果色泽>花冠色泽>叶形>茎表茸毛>商品果光泽>叶色>果实弯曲度。 其中,熟性、果形及茎色变异系数均大于50%,说明这3 个性状存在相对丰富的遗传变异,人工选择潜力较大。 果实弯曲度变异系数最小,为15.71%,其次是叶色、商品果光泽、茎茸毛及叶形变异系数,均小于22.00%,说明其选择潜力较小。

2.1.1.3 遗传多样性指数 遗传多样性指数变幅为0.322~2.135,平均为1.062。 遗传多样性指数从大到小依次为:果形>商品果色泽>茎色>熟性>果萼刺>果萼色泽>株型>花冠色泽>叶色>茎表茸毛>果实弯曲度>叶形>商品果光泽>老熟果色泽。 果形、商品果色泽、茎色、熟性、果萼刺及果萼色泽6 个性状遗传多样性指数均大于1.000,这6 个性状变异系数也较大,相关分析表明,变异系数与遗传多样性指数相关系数为0.492,呈显著正相关。

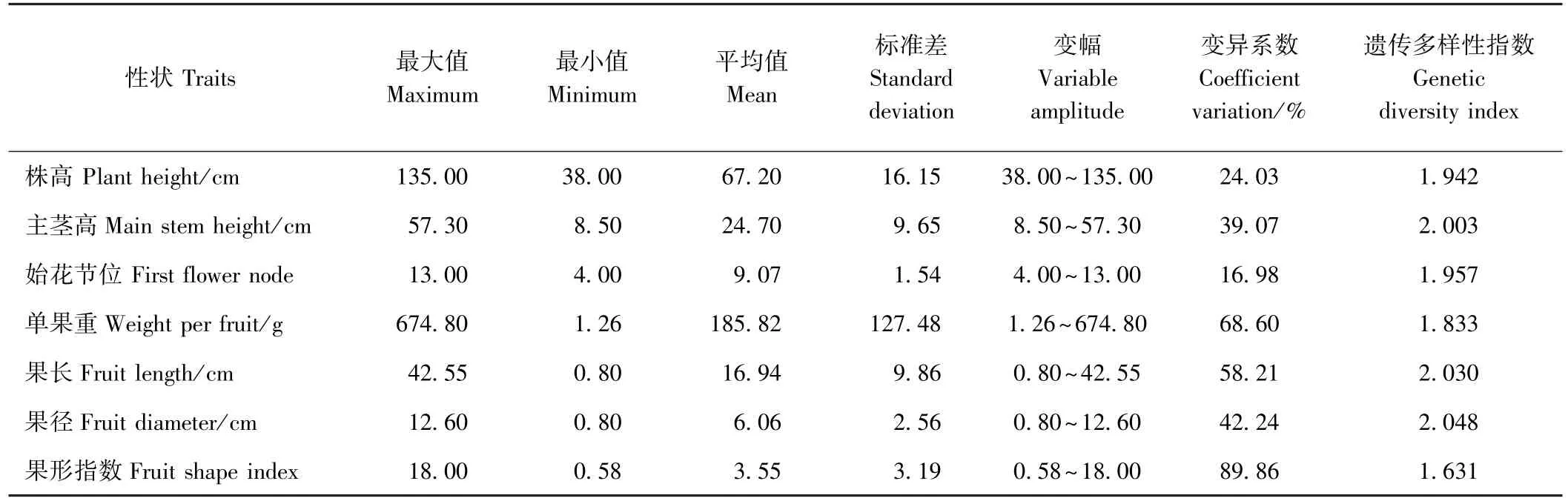

表4 茄子种质资源数量性状的多态性分析Table 4 Polymorphism analysis of quantitative traits in eggplant germplasm resources

2.1.2 数量性状 7 个数量性状的变异系数范围为16.98%~89.86%,平均为48.43%,变异系数从大到小依次为:果形指数>单果重>果长>果径>主茎高>株高>始花节位;遗传多样性指数变幅为1.631 ~2.048,平均为1.921,遗传多样性指数从大到小依次为:果径>果长>主茎高>始花节位>株高>单果重>果形指数。 可见,数量性状的变异系数平均值和遗传多样性指数平均值都明显大于非连续性性状(表4),这对于通过人工选择实现茄子遗传改良具有重要意义。

135 份材料株高变幅为38.00 ~135.00 cm,平均值为67.20 cm。 种质134(S. torvumSwartz)植株最高,为135.00 cm,种质60 植株最矮,为38.00 cm。

主茎高变幅为8.50 ~57.30 cm,平均值为24.70 cm。 种质5 主茎最高,为57.30 cm,种质60 主茎最矮,为8.50 cm。

始花节位变幅为4.00 ~13.00,平均值为9.07。种质25 始花节位最高,为13.00,种质55 始花节位最低,为4.00。

单果重变幅为1.26 ~674.80 g,平均值为185.82 g。 种质89 单果重最大,为674.80 g,种质105(S.nigrumL.)单果重最小,为1.26 g。

果长变幅为0.80~42.55 cm,平均值为16.94 cm。种质75 果长最大,为42.55 cm,种质109(S. nigrumL.)果长最小,为0.80 cm。

果径变幅为0.80 ~12.60 cm,平均值为6.06 cm。种质89 果径最大,为12.60 cm,种质109(S. nigrumL.)果径最小,为0.80 cm。

果形指数变幅为0.58 ~18.00,平均值为3.55。种质114 果形指数最大,为18.00,种质49 果形指数最小,为0.58。

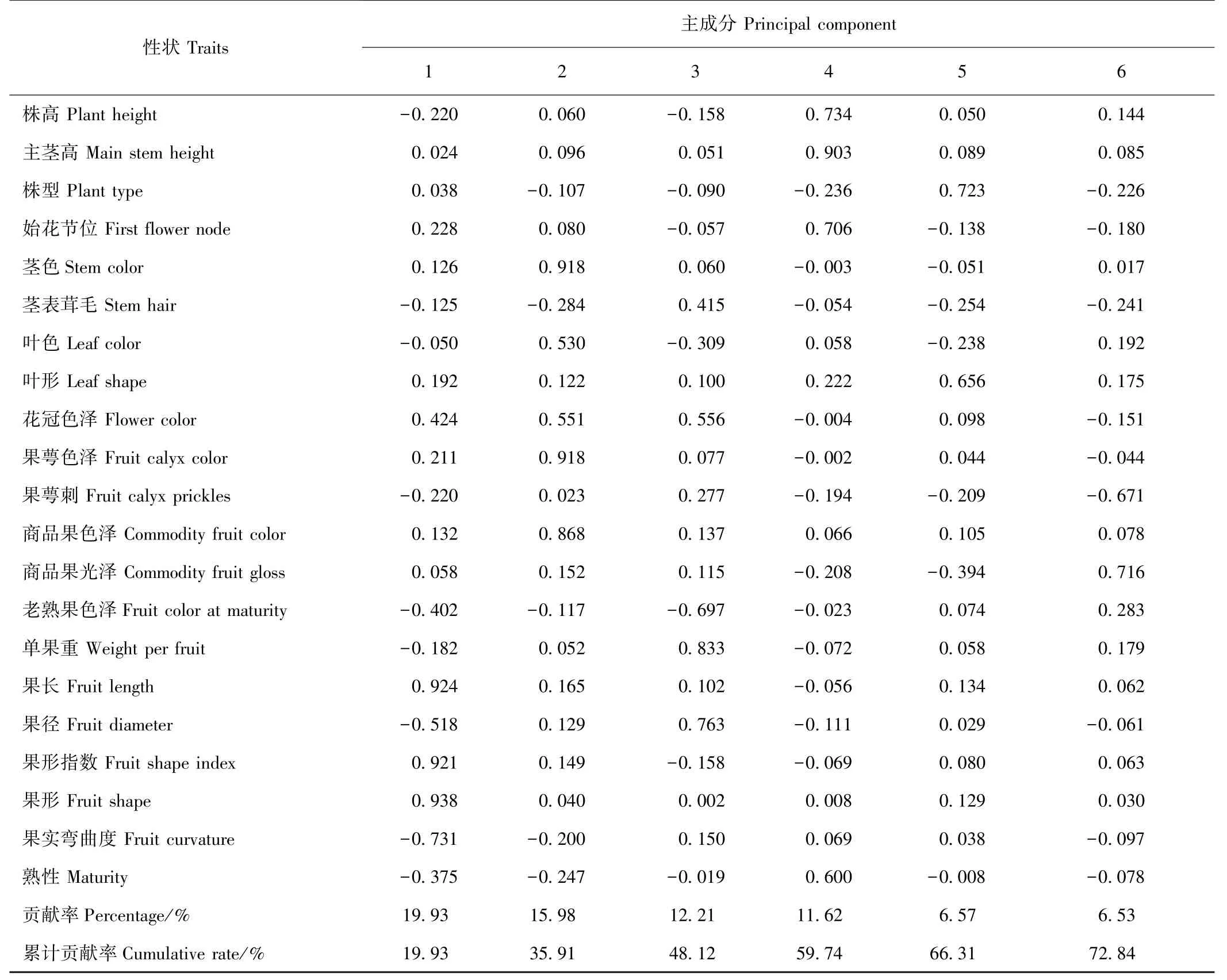

2.2 主成分分析

对135 份茄子种质资源21 个表型性状进行KMO和Bartlett 检验可知,KMO 值为0.7(>0.5),偏相关性很弱;Bertlett 球型检验,拒绝单位相关阵的原假设(P<0.001),符合主成分分析的条件。

特征值大于1 的主成分共有6 个,累计变异贡献率为72.84%(表5)。 第1 主成分贡献率为19.93%,包括果长、果形指数、果形、果实弯曲度,主要与果形相关,可归为果形因子;第2 主成分贡献率为15.98%,包括茎色、叶色、花冠色、果萼色、商品果色,可归为色泽因子;第3 主成分贡献率为12.21%,包括单果重、果径、老熟果色,可归为果重因子;第4 主成分贡献率为11.63%,包括株高、主茎高、始花节位,可归为生长势因子;第5 主成分贡献率为6.57%,包括株型和叶形,可归为株型因子;第6 主成分贡献率为6.53%,包括果萼刺和商品果光泽,可归为果实商品性因子。

6 个主因子很好地诠释了21 个表型性状在供试茄子种质资源中变异的贡献。 其中,果形因子、色泽因子、果重因子和生长势因子贡献率均超过10%,这4 个主因子累计贡献率近60%,因此,在茄子遗传改良中要充分考虑这果形、色泽、果重和生长势因子的作用。

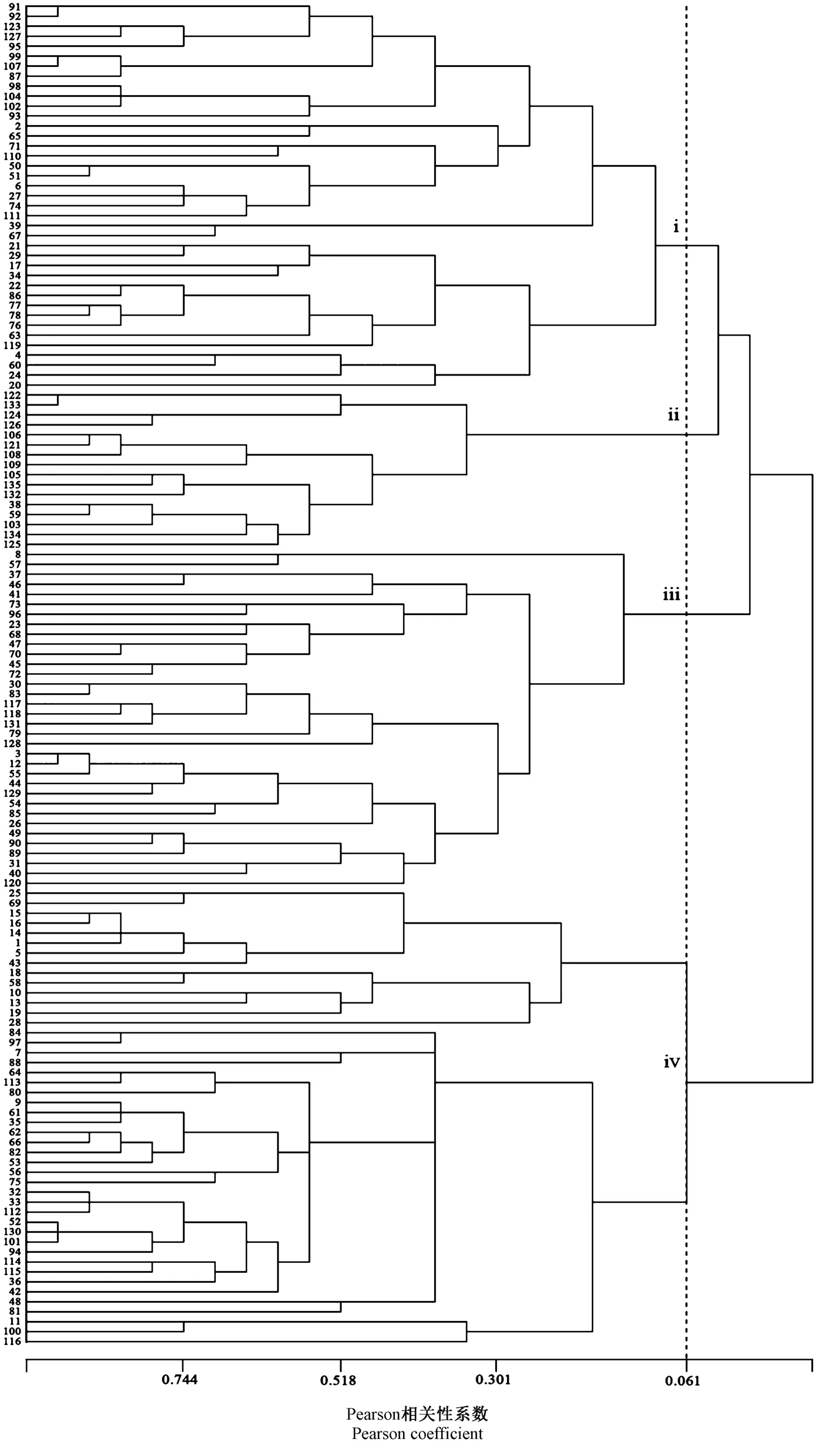

2.3 聚类分析

基于21 个表型性状对135 份茄子种质资源进行聚类分析(图1)。 在Pearson 相关系数0.061 处可将供试材料分成4 组:

第i 组有39 份茄子种质资源,包括36 份栽培种种质和3 份S. incanumL.种质(种质17、86 和119),分别来自辽宁、山西、河南、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、四川、贵州、广东、云南、海南14 个省和意大利、孟加拉等国家。 该组种质平均株高60.42 cm,平均单果重232.20 g;果实多为长卵形,茎绿色、茸毛多、花冠浅紫色。 3 份S. incanumL.种质在株高、单果重及果实外观等方面与栽培茄存在一定差异,如种质119 果萼多刺、果实绿色带白色条纹。

表5 茄子种质资源表型性状的旋转主成分矩阵Table 5 Rotational principal component matrix of morphological traits for eggplant germplasm resources

第ii 组有16 份茄子种质资源,均为近缘野生种,主要来源于云南、海南、广东等省和巴西、日本、印尼、孟加拉等国家。 该组种质平均株高80.66 cm,平均单果重18.84 g;在株型、叶色、花冠色泽及果实性状等方面与其他3 组存在较大差异,一般生长势较强,叶绿色,花冠白色,果实圆形、单果重偏小。

第iii 组有34 份茄子种质资源,均为栽培种,主要来源于江西、湖南、河北、天津、北京等省(市)和意大利、日本、朝鲜等国家。 该组种质平均株高68.04 cm,平均单果重263.90 g;果形较大,果实以扁圆和长卵形为主。

第iv 组有46 份茄子种质资源,均为栽培种,主要来源于浙江、江苏、湖南、上海、福建等南方省(市)。该组种质平均株高66.80 cm,平均单果重146.88 g;果实多为紫色长条形,符合南方省(市)的消费习惯。

2.4 茄子种质黄萎病抗性评价

供试茄子种质对黄萎病表现出不同水平的抗性(表1),无免疫(Ⅰ)材料。 抗病(R)材料9 份,平均病情指数为10.63,其中种质38、134、109、135 及122 的病情指数变化范围为5.00 ~10.00;中抗(MR)材料6份,病情指数变化范围为20.00 ~26.67,平均值为23.75;耐病(T)材料11 份,平均病情指数为44.41,其中,8 份为栽培种,3 份为近缘野生种;中感(MS)材料27 份,平均病情指数为62.83;感病(S)材料82 份,平均病情指数为84.72;抗病(R)和中抗(MR)材料共15份,占比为11.11%,除了种质18(MR)、19(R)、41(MR)为栽培种外,其余12 份种质均为近缘野生种。

图1 基于135 份茄子种质资源表型性状的Between-groups linkage 树状图Fig.1 Between-groups linkage dendrogram based on phenotypic traits of 135 eggplant materials

3 讨论

作物表型性状具有直观、易于识别的特点,是作物种质资源研究和遗传分类的重要依据,通过对表型性状的鉴定和评价,可为作物优异基因资源发掘和利用提供重要信息[25-26]。 本研究基于21 个表型性状对135 份茄子种质资源进行了鉴定与分析,21 个表型性状变异系数变幅范围为15.71%~89.86%,大于Tatis等[6]报道的7.33%~42.79%;遗传多样性指数变幅介于0.322 ~2.135 之间,平均为1.348,与李宁等[5]报道的0.460 ~2.070 和1.460 相当,表明供试材料茄子表型多态性高、遗传变异丰富。 数量性状遗传多样性指数均值为1.921,高于不连续变异性状的1.062,与李宁等[5]的研究结果一致;茄子产量性状一般为数量性状,遗传多样性指数高有利于通过人工定向选择培育丰产品种。

主成分分析将21 个表型性状归结为6 个主因子,即果形、色泽、果重、生长势、株型和果实商品性因子,6个主因子累计贡献率达72.84%。 上述6 个主因子基本包含了茄子丰产育种、熟性育种和品质育种等多个方面,且每个主因子都具有明确的生物学意义。 主因子是反映各性状公共特性的综合指标,因此,在遗传改良中,要根据育种方向选择合适的主因子,以主因子为单位开展集团选择,其选择效果将优于单一性状的选择。

本研究中,基于表型性状的聚类分析表明,聚类结果与茄子种质地理来源、亲缘关系存在一定关联性,部分地理来源相近、或亲缘关系密切的种质首先聚为一类,如第ii 组主要是果形较小的野生茄种质,第iii 组均为栽培茄种质,果形较大,果实以扁圆和长卵形为主,第iv 组多为南方省区喜食的紫色长条形茄子。 李宁等[5]基于不同的茄子种质材料也获得了类似的结果。 本试验中,在供试的4 份S. incanumL.种质中,有3 份与栽培种聚为一组,其植物学性状接近于栽培种,但还保留一些野生茄特性,如刺多、果实偏小、果实商品性较差等。 表型性状反映的是基因与环境互作的差异,因此本研究结果为茄子种质资源的分类提供了有益参考。

本研究的黄萎病抗性试验鉴定出抗病材料9 份、中抗材料6 份、耐病材料11 份,占供试材料的19.26%。在15 份抗性材料中,仅有3 份为栽培种,其余均为近缘野生茄,表明茄子栽培种抗性资源较为匮乏,抗性材料主要存在于野生种中,前人研究结果也说明了这一观点[15-17,27]。 在11 份耐病材料中,栽培种材料较多(8份),野生种仅为3 份。 上述抗病或耐病材料,栽培种可直接在生产或育种中利用,野生抗性资源一方面可作为嫁接砧木利用,另一方面可作为抗源,通过种间杂交和渐渗回交,将抗性基因转育至栽培茄种质中[28],或通过生物技术手段克隆其抗性基因[29-30]。

4 结论

本研究对135 份茄子种质表型性状和黄萎病抗性进行了鉴定与评价,结果表明,供试种质表型变异丰富,遗传多样性指数高,利用潜力大;聚类分析将供试种质分为栽培茄+近缘野生茄、近缘野生茄、大果型栽培茄和紫色长条形栽培茄四类,为深入开展茄子种质资源分类研究提供了有益参考;黄萎病抗性鉴定试验筛选出的15 份抗性材料主要为近缘野生种,进一步利用近缘野生种中的抗病基因,将是今后茄子黄萎病抗性育种的方向。 本研究结果为茄子优异种质的发掘与有效利用提供了理论依据。