某竖直挡墙应力分析及工程措施选择

李 陶

(黔南州水利水电勘测设计院项目管理中心,贵州 都匀 558000)

1 工程概况

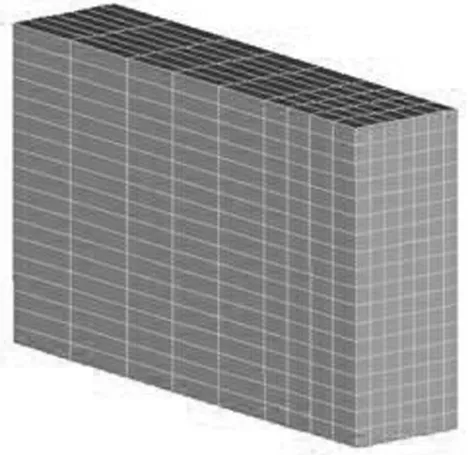

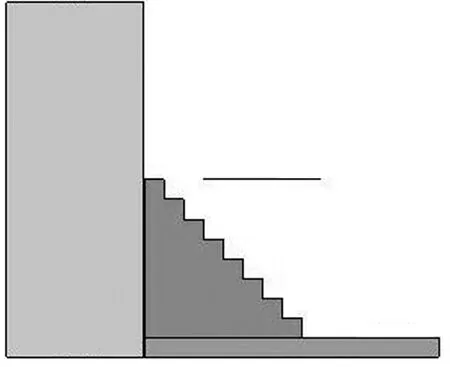

某竖直C15混凝土挡墙高17.8m,顶宽7m,底宽7m,长30m,墙前常年有水,正常水位约5m,墙背侧为非黏性土回填至墙顶,墙体无纵向及侧向排水措施,回填区域土体平均宽度约20m,长度、高度同挡墙尺寸,挡墙结构示意图如图1所示。

图1 挡墙结构示意图

2 应力分析

2.1 二维应力分析

根据相关规范及资料选取计算参数、确定计算工况,对其应力状态进行分析计算,计算成果见表1。

根据上述计算成果可知各工况下挡墙基底均会产生拉应力,但二维计算成果无法准确描述基底拉应力的作用方向、位置及范围,因此可能会影响后续措施选择的合理性和可靠性[1]。

2.2 三维应力分析

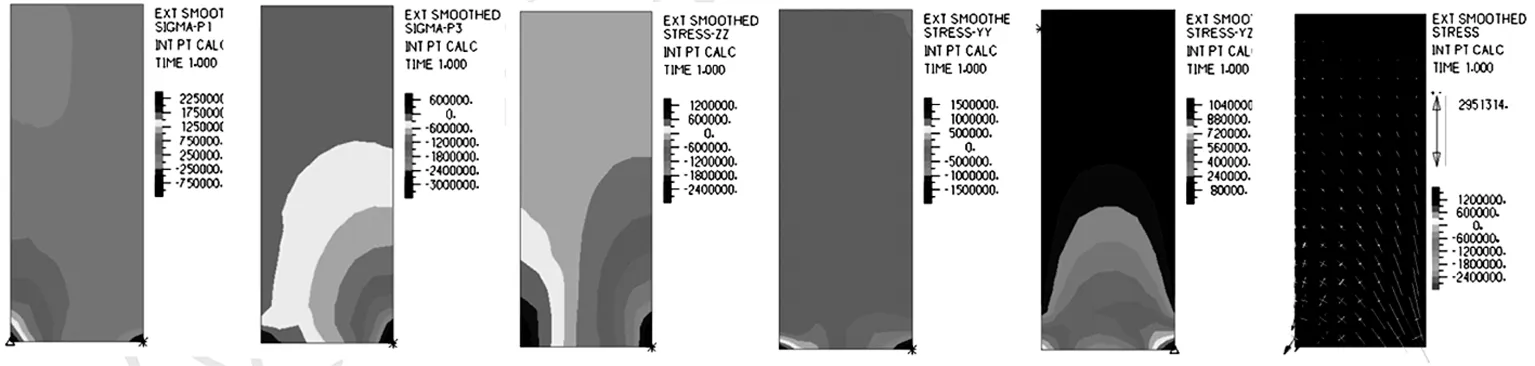

为进一步确定基底拉应力的作用方向、位置及范围,同时检验二维计算成果,现对该挡墙进行了三维有限元分析计算,具体成果见图2及表2。

图2 挡墙应力分析计算图

注:上图从左至右分别为最大主拉应力分布图、最大主压应力分布图、竖直向应力、水平向应力、剪应力、主应力矢量图。

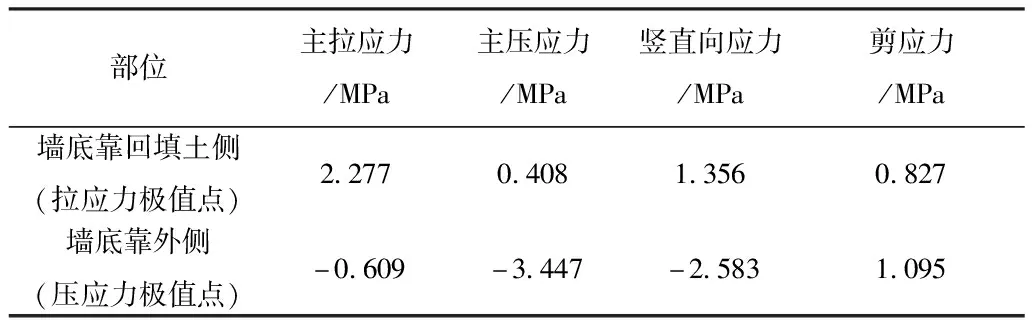

表2 挡墙应力极值计算成果表

注:表中正应力符号正为拉应力,负为压应力。

根据上述计算成果分析可知:

1)挡墙应力极值出现在墙底,最大拉应力出现在墙底靠回填土侧角点,最大主拉应力达到2.277MPa,最大竖直向拉应力达到1.356MPa,主拉应力方向倾斜与水平面大致呈45°角。

2)受墙背侧回填区域土压力、内外静水压力、墙底扬压力影响,挡墙拉应力分布范围较大,在挡墙底部竖直向拉应力分布范围约占1/3墙宽,在高度方向也大致分布约1/3墙高。

3)墙底平均剪应力约0.5MPa,靠近截面内、外边缘处剪应力值较大,约1.0MPa。

4)挡墙应力值在墙体底部较大,墙底至1/3墙高范围内应力值明显较大,上部2/3墙高范围内,应力水平明显降低。

综上,三维计算成果可较为直观的展示挡墙的应力状态,对后续措施的合理选择更为有利。

3 措施选择分析

为消除基底拉应力对结构安全的影响,综合考虑该挡墙自身的结构特点及受力情况,可尝试从以下几个角度提出相应处理措施。

3.1 对墙背侧回填土体进行处理

因该挡墙墙背侧为非黏性土回填至墙顶,回填高程较高,且墙体无纵向及侧向排水措施,故针对其特点可对墙背侧回填土体进行处理,以达到直接降低其土压力、静水压力、扬压力的效果,进而消除基底拉应力并满足相关要求,主要思路可归纳如下:

1)置换处理:

通过工程措施直接置换该区域回填土体,如采用块石置换回填土体、或对回填土区域进行高压旋喷灌浆等,但该思路的施工难度较大、投资较高。

2)开挖处理:

经计算,可考虑对回填区域大部土体直接进行开挖处理,并增设纵向及侧向排水措施,该思路较为简洁,投资较小,但未综合考虑回填区域土体的开挖难度、施工风险及后期管护需求。若将该思路作进一步延伸,以充分降低回填区域的开挖难度、施工风险,并确保后期管护需求为主要目的,可由对回填区域大部土体进行开挖处理调整为局部土体进行开挖处理,并辅以工程措施,如在开挖区域新增加筋土或衡重式挡墙等对未开挖回填土体形成二次拦挡以满足要求,但延伸后的开挖处理思路施工难度虽有所降低、但投资增幅明显。

综上,虽然在墙背侧对回填土体进行处理思路比较明确,但受回填区域平面尺寸较小、高度较高等客观因素制约,其施工风险较大,投资较高。

3.2 对墙体沿主拉应力方向进行锚固

考虑到挡墙主拉应力区的范围、方向、大小等特点,经计算后也可直接采用双排或三排锚筋沿着主拉应力方向对墙体基底受拉区域进行锚固。该思路也较为明确,虽其投资较低,但施工难度较大,特别对是锚固角度的控制要求较高。

3.3 在墙外侧增加支撑体

考虑到挡墙为直墙的结构特点,经计算,可在挡墙外侧新增混凝土支撑体达到通过调整结构形心位置来改善其受力状态以达到消除基底拉应力的目的,该思路清晰,施工难度较小、投资适中,该支撑体结构型式或可考虑如图3所示。

图3 支撑体结构示意图

4 结 语

在对改善竖直挡墙应力状态的工程措施进行选择时,应充分考虑其自身结构特点和客观条件限制,重视主拉应力区的范围、方向、大小,以确保方案的科学合理,同时在满足要求的前提下应优先考虑降低施工难度以确保施工安全及工程质量。