住房市场化背景下我国社区儿童游戏场营建模式及其问题初探*

徐 苗 龚 玭 张莉媛 XU Miao, GONG Pin, ZHANG Liyuan

0 引言

在快速城市化进程中,儿童对于城市空间的使用权普遍受到严重挑战。1989年联合国通过了以建设儿童友好城市或社区为目标的《儿童权利公约》。该公约并非倡导一个由儿童主导的城市或社区,而是希望通过采取一定措施提升原有城市或街区的儿童友好度[1]19,维护儿童对城市的空间权利,保障儿童及其家人日常生活所需的玩耍休憩的空间、必要的配套设施和社会服务[2]。在此倡议下,许多城市纷纷加强了对儿童使用空间的建设与升级改造,比如哥本哈根和莎阿南市将社区儿童游戏场纳入城市开敞空间结构体系,作为营建的重要户外公共活动场所[1]22,[3]。

社区儿童游戏场最早可追溯至19世纪末德国的“沙地公园”(Sand garden)[4]。随后这种户外儿童活动空间传到美国波士顿,演变成儿童使用的沙地公园[5]。其后,逐渐国际化的体育活动和各种体育组织的出现很大地促进了西方城市儿童游戏场的发展[6],建设主要集中于公园和学校[7]。1887年,马萨诸塞州紧急卫生协会开始在学校内布设由学校董事会和公园管委会运营管理的沙地公园[7];同年,纽约市通过“建设含有儿童活动场地设备的小型公园”的立法[8]。随后,美国政府和机构大量推进城市内儿童游戏场的建设[7]。1906年,旨在向社区推广儿童游戏场的全国性组织——美国游戏场协会成立[4,7];在其努力之下,美国儿童游戏场数量快速增加,并涵盖由私人、公共资金支持和公园、市政管理的多种营建模式[9]。而西方发达城市对儿童游戏场的普遍重视则是在二次世界大战后的城市重建与扩张过程中[10]17,此时的儿童游戏场开始向居住组团内发展。1950—1960年代,随着住宅区的发展,欧洲逐步探索和规范了关于社区儿童游戏场地的规划建设,至1970年代在城市中建立了完善有效的儿童游戏场地系统[10]17。从19世纪末到1970年代,欧洲、北美等地的城市在政府、非政府组织和私人等多方推动下将儿童游戏场的建设从公园和学校扩大到住宅区内部,并形成了较为完善的社区儿童游戏场建设体系。

作为发展中国家,我国的社区儿童游戏场发展滞后。中华人民共和国成立前,承载儿童游戏场功能的多为传统民居中的内庭、住宅外廊、门口街巷等原始游戏空间[11]29。中华人民共和国成立后,住区公服建设集中在基础性公服设施[12]26,对于社区儿童游戏场缺乏资金投入与政策支持,发展缓慢。1980年代改革开放尤其是分税制后,虽然土地财政和住房市场化迅速激活了住房建设与住区发展,提升了居住区相关公共配套设施,如社区儿童游戏场的建设数量与品质等,但地产导向下的城市扩张导致社区服务设施私有化,社会共享的公共空间尤其是与儿童活动相关的公共空间与设施仍然缺乏制度与资源的保障。因此,在全球获得认证的870个儿童友好型城市中,我国内地城市尚无一个入列[13]。新常态城市发展时期,政府加大了城市公共空间与社区公园的建设力度,其中与儿童活动相关的空间与设施也有相应提高。但由于社区儿童游戏场在住房市场化浪潮中已经被内化为商品房小区的“标配”, 私人成为社区儿童游戏场的建设与维护主体。因此,在建设标准和监管缺位的情况下,未被纳入城市公共空间体系的社区儿童游戏场出现了配置数量和质量上的参差不齐、可达与共享性差、品种单一、安全不达标、使用率低等一系列问题。因此,本文围绕社区儿童游戏场的营建模式和建设标准两方面展开,通过中美城市类似街区尺度的案例对比,探析住房市场化背景下我国社区儿童游戏场发展所面临的困境和优化方向。

1 社区儿童游戏场的营建模式与建设标准

1.1 社区儿童游戏场的营建模式

国家和地方政府的政治承诺、高度发达的公共游憩基础设施和建设框架、儿童友好环境共识是拥有较为完善的社区儿童游戏场建设的国家或地区的普遍特点[14]。其社区儿童游戏场的营建多为政府主导,如英国、澳大利亚、日本、德国等,一般由政府拟定整体规划框架、制定建设制度和进行建设项目拨款等。因此,政府主导型营建模式下的社区儿童游戏场多属于市政设施范畴。部分城市将社区儿童游戏场纳入公共空间体系统筹规划与建设。如纽约的《游戏状态:纽约游乐场的新模式》,计划将人行道、运动场转换为游戏场[15];多伦多的《基于儿童成长的新型垂直社区规划》优化了垂直社区相关儿童成长空间的分布,并改善与其相连的道路连接舒适度、提升连接效率、创新连接方式等[16]55-57。虽然在1970年代末兴起的新自由主义影响下加大了市场化力度,这些城市社区儿童游戏场的营建主体逐渐扩展为包括政府、私人部门、相关利益群体甚至公益机构与个人在内的多方合作,但总体上仍然属于市政与公共空间范畴。一般而言,在政府主导型的社区儿童游戏场营建过程中,政府的主要职能可分为立法、资金、组织和监管等4个方面。

(1)在立法层面,多个国家均制定了相关政策法律,尤其是在地方政府层面。如芬兰的《国家平等法》提出在应对儿童友好型城市或社区建设时,地方当局有解释、执行时的灵活性以确保其平等[17];多伦多市议会于2017年5月审议通过《基于儿童成长的新型垂直社区规划》(Growing Up: Planning for Children in New Vertical Communities)草案[16]51。

(2)在资金层面,政府着重确保每年支出预算中社区儿童游戏场的建设与维护经费。在英格兰,当中央政府和第三部门不再为游戏场提供资金时,在预算被挤压的情况下地方政府将承担供应责任[18]。但有时有限的地方财政会限制其发展,一定程度的市场参与也十分必要。澳大利亚的加拿大湾市议会在为各类游乐场提供基本设施和涵盖运营成本、私人资本拨款之外,还将通过赠款、遗赠、赞助、筹款和伙伴关系,寻求额外资金和支持[19]。

(3)在组织层面,政府的主要工作有:一是积极宣传,推动儿童权利被纳入政府法律、政策、预算和公共项目方案中;二是在项目推进过程中进行跨部门协调[20]。例如,日本政府综合采用多部门合作、NPO法颁布、地方政策制定、官方宣传、资金补贴等方式与民间支持力量(团体、组织、个人、企业等)共同推动游戏场的发展[21],保障儿童使用。

(4)在监管层面,政府主导型国家往往直接或间接(基于倡导性文件或者强制性规范)对社区儿童游戏场进行监管。美国具有法律性参考价值的《公共游戏场安全手册》和加拿大的《儿童游戏场和设施》均对监督人员的能力与安排、设备和铺面管理的检查维护提出了具体要求,除此之外,加拿大标准还将检修费用纳入预算考虑范畴[22]。

部分社区配套公共服务设施市场化程度较高的发达国家和地区,以及公共游憩基础设施相对不发达、游憩系统建设框架相对不完善的发展中国家城市,对于社区儿童游戏场往往采取相对市场化导向的营建模式。如俄罗斯的叶卡捷琳堡,直到2018年,其公共游戏场才通过城市预算得到建设的关注[23]。我国的社区儿童游戏场主要由市场营建,即以商品房小区为单位,由开发商自主建设、由物业公司或业委会进行后期的相关维护。

1.2 社区儿童游戏场的建设标准

本文的研究对象是社区儿童游戏场即社区内部或周边专供儿童体育、娱乐而设计和建设的室外或半室外的场所及其设施。基于已有的研究与实践,目前国际社会对于社区儿童游戏场建设的基本要求和原则可归纳为5点,即可达性、共享性、多样性、趣味性和安全性[24, 25, 27], [26]200-201, [28]20-21。由于住房市场化,商品房小区成为我国社区儿童游戏场实际的营建主体,故而在我国社区儿童游戏场的相关标准的表述中通常以商品房小区或“小区”为单位。

1.2.1 可达性

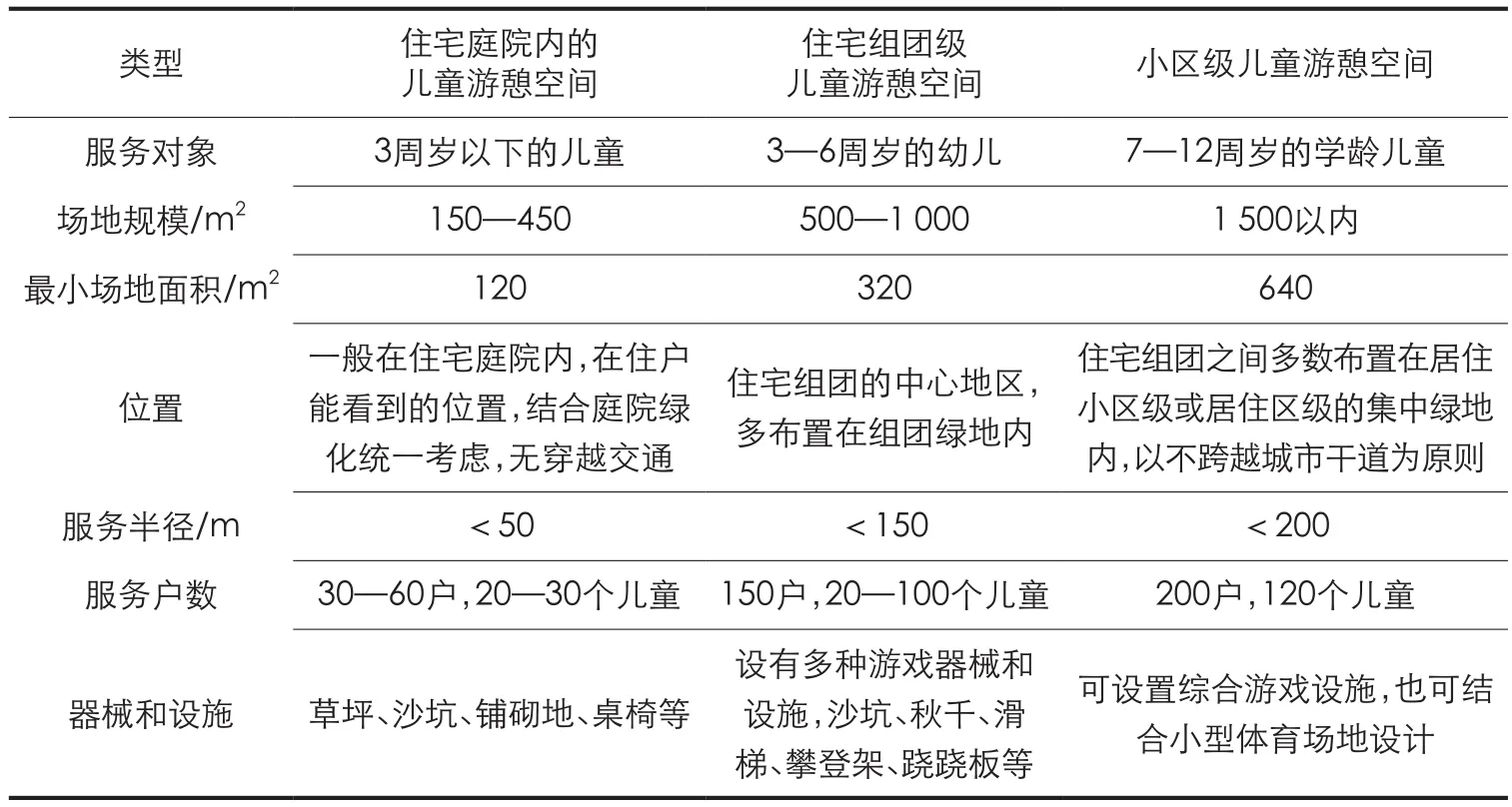

可达性是指“设施的空间分布的度量,根据人们克服距离或旅行时间的欲望和能力来调整以获得设施”[29]。卡尔[30]将空间“可达性”归纳为3个方面:实体可达性(Physical access)、视觉可达性(Visual access)、象征意义的可达性(Symbolic access)。基于此,本文的可达性指儿童使用其居住社区内部及周边儿童游戏场的愿望与能力的定量表达,包括卡尔提出的实体可达性、视觉可达性和象征意义可达性。M 欧伯雷瑟[31]认为,可达性应作为少年儿童活动空间设计的主要衡量标准之一。扬 盖尔[32]提出“无论是在独户住宅还是公寓式住宅的周围,孩子们都倾向于更多地在街道、停车场和居住区出入口处玩耍,较少光顾那些位于独户住宅后院以及多层住宅向阳一侧专为儿童设计的游戏场”。此外,有研究发现,学龄前儿童游戏活动多发生在家门口附近,小学一、二年级的儿童将其游戏场地扩大至住宅组团出入口附近,小学高年级的儿童扩展至小区中心区域,如小区公园、绿地、广场等[33];因此,可达性分析应考虑社区儿童游戏场针对不同年龄段儿童的服务范围,有学者对此范围进行了专门的分类与限定(见表1)[28]18。

表1 儿童游戏场分类及范围划定

在政府主导型营建模式下,作为市政设施和城市公共空间的社区儿童游戏场虽然主要由周边社区使用,但由社会共享,具有完全的开放性与公共性;其公共可达性主要受空间服务距离和慢行交通友好性的影响。而在市场主导模式的商品房社区中,社区儿童游戏场属于社区私有公共财产,其开放性和共享性往往受限于所在商品房社区本身的开放性。

1.2.2 共享性

本质上,游乐场是为促进儿童玩耍和互动而设计的空间[26]201。与此同时,由于低龄儿童都有成年人陪伴,因此社区儿童游戏场往往也是社区里儿童家长们的重要亲子空间与社交空间。因此,社区儿童游戏场是社区社交活力的催化剂[26]201。共享性成为社区儿童游戏场建设的共识[34]33与衡量标准。而社区儿童游戏场的共享性除了与可达性密切关联,也与所在社区的占地规模,儿童游戏场的规模、设施配置数量与种类、空间布局,儿童与家长的使用需求等要素密切相关。

1.2.3 多样性与趣味性

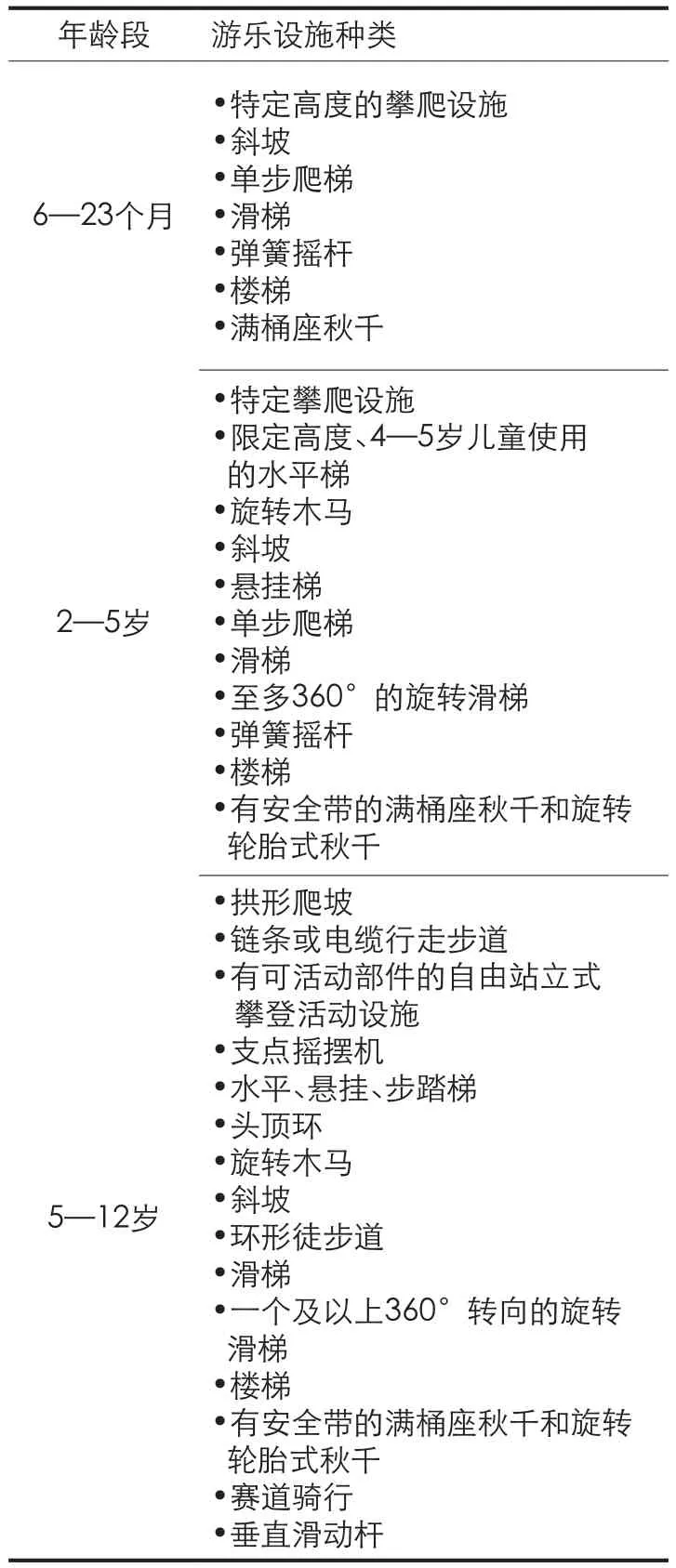

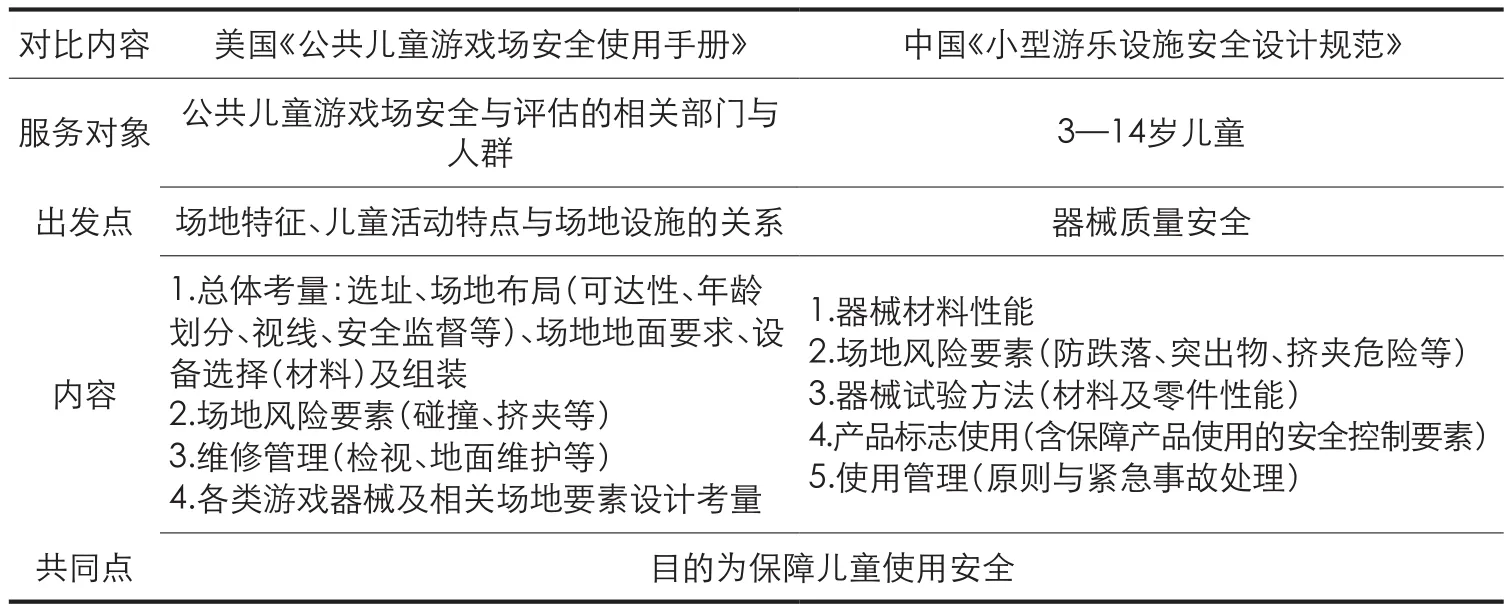

研究表明,一个多样化和冒险的活动场所会激发创造性的游戏[35-36]。在具体的游戏空间中,儿童的游戏空间应呈现自然、静谧、废墟、开放的特点[37];而多样地貌塑造的户外游戏场、水与沙石的构成满足了儿童对攀爬的渴望,有利于激发其想象力[38]。不同年龄段儿童对游戏场及游乐设施的不同需求亦决定了多样性作为良好社区儿童游戏场的重要性。美国的《公共游戏场安全手册》根据儿童活动特点将场地和游乐设施进行多样化区分[39]7,20-41(见表2)。

1.2.4 安全性

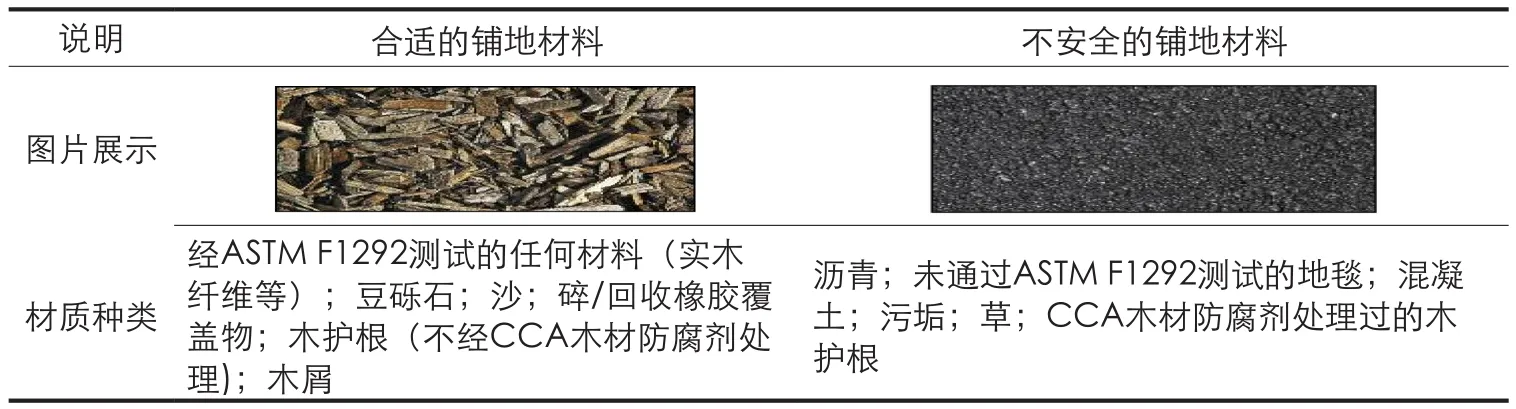

对于社区儿童游戏场而言,“安全性”是首要前提。为保障其安全性,美国的《公共游戏场安全手册》就铺地材料、游乐设施、设施材质和设施组装等方面进行详细说明(见表3),尤其在铺地材料上,说明如下:(1)常用的地面材料如沙子、豆砾石、橡胶覆盖物、木头覆盖物和木屑等必须满足ASTM F1292《游乐场设备下面和周围表面系统的冲击衰减标准规范》的要求;(2)为幼儿准备的操场地面应避免使用填充材料;(3)强烈建议不要在材料包括沥青、混凝土和硬木的坚硬地面上安装游乐场[39]8-9。除了游戏场本身,所在社区的社会治安环境也相当重要[34]33,尤其是完全开放的社区儿童游戏场。

2 我国社区儿童游戏场的发展历程

中华人民共和国成立前,承载儿童游戏场功能的多为传统民居中的内庭、住宅外廊、孔穴、露台、门口街巷等原始游戏空间[11]29。动乱的时代背景无暇顾及社区儿童游戏场的营建。中华人民共和国成立后的社会主义计划经济时期,住房和居住区建设由国家或者国家划拨企事业进行,其建设形式以沿工业厂区周边建设的工人新村为主,采用邻里单元式或苏联的街坊式住区模式[12]26。在“先生产后生活”的原则下,包含儿童游戏场在内的社区配套公共服务设施建设居于次要地位[12]26。此时的社区儿童游戏空间呈现以“第一游戏空间①第一游戏空间:以往并未受到法律、制度或居民自主运营保障的,也没有被规划的,只是儿童在日常生活中进行游戏的一些空间,如道路、空地、住宅边缘开放空间等。”为主的“无规划”时代特征[11]30。在政策、资金支持不足的情况下,作为非重点的社区儿童游戏场,其建设力度弱。

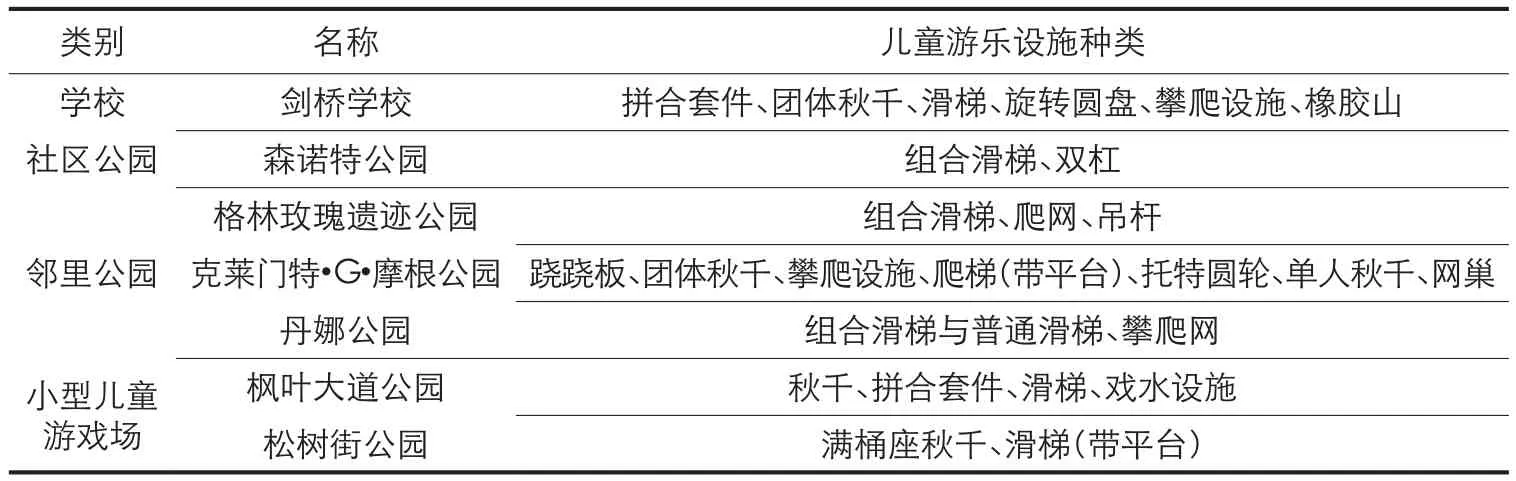

表2 不同年龄段儿童使用游乐设施种类

从1980年代末期开始,第二游戏空间②第二游戏空间:受到法律、制度或居民自主运营保障的,被规划为拥有单一儿童游戏场功能的空间,如儿童公园、儿童活动中心等。开始发展,一些居住小区中开始专设游戏场以提高居住品质[11]29-30。1990年开始,儿童游戏场逐渐成为商品房小区的主要配套设施之一[11]30,市场化的营建模式逐步建立。改革开放后的相当长一段时期内,我国社区儿童游戏场基本由商品房小区的开发商投资建设,由物业公司或类似职能的业委会等进行后期维护和管理;政府不直接进行资金投入、建设、管理和维护,原则上是通过制定相应的制度和规范在土地出让与规划审批过程中引导其建设,但在土地财政的背景下,具体实施过程往往不可控。地产导向下的城市扩张导致社区服务设施私有化,包括儿童游戏场在内的小区公共服务设施由于缺乏统一的标准和规范约束,建设质量与数量往往良莠不齐。社会共享的公共服务设施与公共空间,尤其是与儿童活动相关的公共空间与设施仍然缺乏制度与资源的保障。

新常态时期的城市发展致力于生态与社会的“双修”,政府加大了对城市公共空间与社区公园建设的土地供给与资金投入。随着“儿童友好”概念的普及,我国近年出台的文件将儿童发展需求纳入城市发展战略。如中国社区发展协会在2020年1月发布的《儿童友好社区建设规范》提出,宜将场地建设等费用纳入政府预算并结合不同生活圈设置配套不同设施的儿童户外游戏场地[40]2,4;而在全国范围内已有89个首批试点预审通过的社区,其中有来自包括安徽省、北京市、广东省在内的16个省、自治区和直辖市[41],上海浦东新区的试点街镇还将儿童友好社区建设纳入街镇发展规划,将建设和运营资金纳入财政预算,形成长效投入机制[42]。随着政策与资金支持在未来儿童友好社区建设、维护过程中的增加,政府在其营建过程中的角色有待重新定位。市场方面,儿童友好社区与亲子概念也成为近来热门的地产主题之一,一些明星地产企业相继在市场调查与消费者需求基础上主动提高社区儿童游戏场的配套标准与质量,以实现儿童健康成长为地产卖点,打造适合不同年龄儿童的、内容多样化的游戏体系,注重安全的游戏环境细节和良好的亲子互动环境(见图1)。虽然这些产品在一定程度上提升了市场营建社区儿童游戏场的品质,如具有安全性、多样性和趣味性,但这些配套一般只局限于部分中高档的商品房小区,并未对市场营建的总体状况有所改变,也未改善社区儿童游戏场的可达与共享状况,反而加大了贫富社区的差距,社区儿童游戏场的发展更不平衡。

表3 儿童游戏场铺地材料种类表

3 波士顿市剑桥区与重庆市渝北“三龙”片区社区儿童游戏场营建的对比研究

3.1 对比案例

为探究政府主导型和市场主导型营建模式对社区儿童游戏场发展造成的影响,本文分别选取了波士顿市剑桥区和重庆市渝北“三龙”片区作为比较案例。剑桥区是新英格兰地区典型的内城居住社区,“三龙”片区是我国住房改革后发展起来的、典型的市场导向型新建城区。两者的区域面积相当,分别为18.47 km²和16.9 km²;均位于公共交通等基础设施相对完善且社区发展成熟的城市次中心区域。剑桥区包括13个大社区(Neighborhoods),平均每个社区约有3 553户③该数据为2014—2018年剑桥区统计户数与大社区总数量的比值。、7 603人④该数据为2014—2018年剑桥区统计户数与每户平均人数之乘积与大社区总数量的比值。[43],2010年0—19岁人群占比为16.40%⑤该数据为2010年统计数据,来自《剑桥区公安部2012年度犯罪报告》。,而2018年剑桥区所在波士顿—剑桥—牛顿都市区人均GDP为560 594.84⑥按照2018年平均汇率折算成人民币对应数值,原始数据来自https://www.statista.com/statistics/248112/per-capita-us-real-gross-domestic-product-gdp-by-metro-area/。元。“三龙”片区内绝大部分住户为本地城镇人口,外地流动人口较少。2018年,所在的渝北区0—17岁儿童占比为27.49%⑦该数据统计口径为户籍人口,数据来自《重庆统计年鉴2018》。,人均GDP为93 691元⑧该数据来自《重庆统计年鉴2018》。,2020年平均房价为14 049.5元/m²,居于主城九区第三。“三龙”片区范围内最高房价约为40 110元/m²(别墅区),除去老社区外最低房价约为10 085元/m²,区域房价主要集中在12 000—18 000元/m²,为过去20年间发展起来的、典型的、由多种类型商品房小区构成的居住社区。基于此,“三龙”片区内笔者调研小区数量为190个(含建设中的商品房小区),涵盖整个片区内绝大部分小区,其中157个为房龄15年以内的商品房小区(不含调研时建设中的商品房小区)。

3.2 土地所有权与运营主体分析

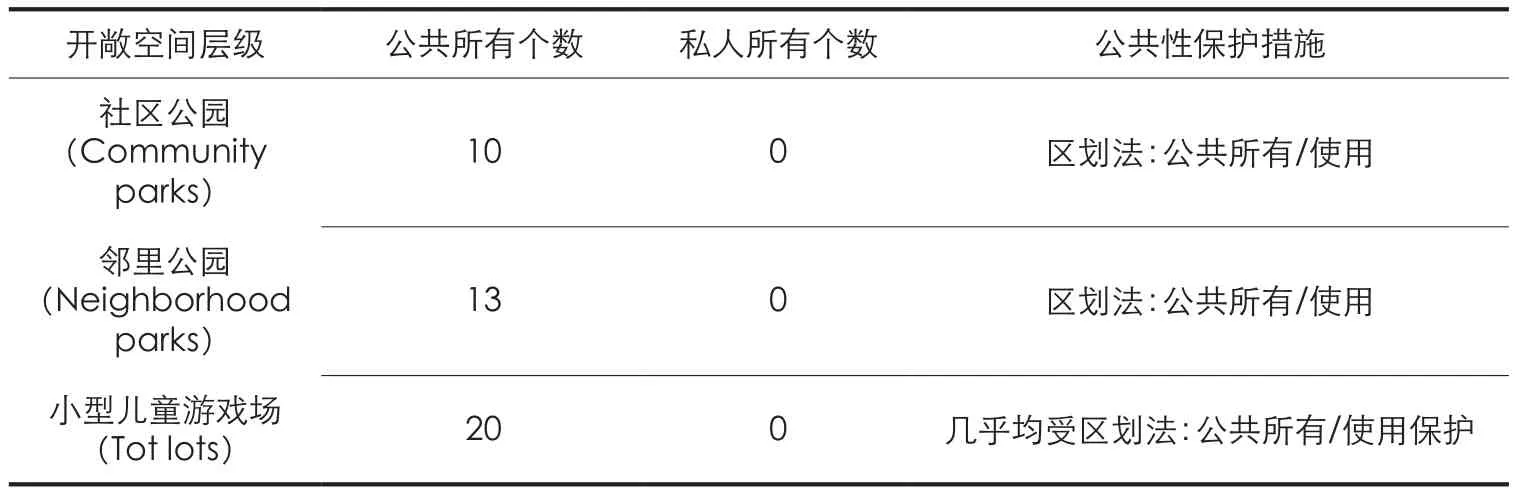

剑桥区社区儿童游戏场均位于政府所有的开敞空间,基于土地所有权的空间共有使用权受到分区规划的划定和保护(见表4),确保了空间与设施的公共性(见图2)[44]49。剑桥区政府的城市公共项目部负责运营社区儿童游戏场,其修建、运营、更新和维护等所需资金主要由政府(地方政府、州政府)提供,私人投资或城市自助补助金作为补充[44]85,93-104。在监管方面,当地的“开敞空间委员会”每年评估及更新《开敞空间行动计划》[44]12,并不断更新相关的公园设计导则与建设标准,如《七年行动计划》《健康公园与游戏场倡议》等[44]81,93-105。

图1 我国社区儿童游戏场发展历程

表4 剑桥区含有社区儿童游戏场的开敞空间公共性

截止到2019年1月,“三龙”片区内有9个公共公园,其中8个公共绿地公园内仅有2个配有儿童公共游戏场,另一个为配套有儿童游戏场的体育文化公园。除此之外,该片区大部分的社区儿童游戏场均位于门禁式的商品房小区内,由开发商和小区物业来修建和维护,在产权上为社区内业主所有(见图3),其开放性取决于所在商品房小区的开放程度。其中,调研的190个小区中54.2%尚未配套社区儿童游戏场(为评估整体性,其中包含建设中的商品房小区)。在缺乏政策依据的情况下,地方政府在整个社区儿童游戏场建设、运营过程中介入度低,对于商品房小区是否配建社区儿童游戏场没有刚性要求。管理部门也很难依靠已有宏观层面的规范与标准对市场化营建进行有效的指导与管控。重庆市曾于2010年颁布《重庆市住宅项目配建体育设施规划管理暂行规定(试行)》(以下简称“《规定》”),要求在办理规划条件函或核发划拨类住宅项目的建设用地规划许可证时将相关体育设施配套纳入规划条件进行审核,其中儿童游戏场为“必须配建”的体育项目类型,且占地不小于150 m²[45]。该《规定》在实施过程中的执行力度并不高,有与绿化率、消防扑救场地等条线规定冲突的原因,也有发展商本身积极性不高的背景原因;在缺乏刚性约束和适时监督的情况下,建成设施在使用中也问题频出。该《规定》于2015年被取消,社区儿童游戏场再次成为商品房小区的自选配建项目,由开发商自行决定配建儿童游戏场的数量和质量。此后的一些政策指引也并未对商品房小区的配套做出具体的规定。如引入生活圈概念的《城市居住区规划设计标准》(2018)虽然在居住街坊层面提出应配建儿童、老年人活动场地并有相应的用地规模要求,但并未明确儿童游戏场地的规模[46];《重庆市居住区公共服务设施配套标准》提出不同人口规模社区适宜的儿童游戏场数量[47],也明确了不同人口规模层级的居住区需要配置的儿童游戏场数量,但具体到每个商品房小区如何分配,则没有可操作的细则。

3.3 建设标准分析

由于社区儿童游戏场使用过程中可达性与共享性相互关联,社区层面游戏设施的多样性与趣味性亦相互关联,因此在案例比较与下文评估调查分析中,将5大建设标准合并为可达性与共享性、多样性与趣味性、安全性3个部分进行阐述。

3.3.1 可达性与共享性

波士顿市剑桥区社区儿童游戏场的数量和覆盖率高于“三龙”片区,其13个大社区中分布有43个含有儿童游戏场的开敞空间,其中大部分是社区儿童游戏场,为公共所有/使用或是受到区划法对应的条例保护[44]49。作为城市公园系统的一部分[44]49,社区儿童游戏场与社区公园、邻里公园统一规划,按照规模和服务半径一一匹配[44]50,基本实现全覆盖,某些社区甚至在多个儿童游戏场的服务半径内(见图2)。由于当前所有含有社区儿童游戏场的开敞空间均具有公共所有/使用属性,规划中的私人建设项目也在区划法的要求下提供一定规模的公共开放空间和设施(通常以发展项目总土地面积百分比计算)[44]48。良好的公共性与多层级、多密度的覆盖保障了社区儿童游戏场的高共享性。此外,剑桥市政府通过网络发布这些包含社区儿童游戏场的开敞空间的使用地图,鼓励居民使用线上“Parksviewer”和邮件订阅等方式[44]89了解这些空间的区位、设施情况,大大推动了公众对整个片区的社区儿童游戏场的使用。

社区游戏场(87个)绝大部分为商品房开发商自行修建,且分布不均;只有一半左右的商品房小区配置了社区儿童游戏场,且绝大部分(78个)因为门禁管理的原因仅供小区内部使用(见图3),没有相关政策要求其开放为公共使用。整个片区中具备公共共享与可达的儿童游戏场现有3个,分别位于安家咀体育文化公园、龙湖动步公园和渝北龙头寺公园。因此,“三龙”片区的社区儿童游戏场总体呈现出可达性弱、共享性低的特点。总体来说,受规范标准要求配套的由开发商建设的社区儿童游戏场与配套儿童游乐设施的公共体育空间几乎各自成系统,其建设目的差异很大程度赋予其游戏场地(及设施)截然不同的可达性与共享性;而在保障其公共性上,相关文件基本没有明确涉及相关内容。

3.3.2 多样性与趣味性

剑桥区社区儿童游戏场规模及游戏设施种类丰富且布设有儿童可自主参与组合的设施,即便是规模最小、等级最低的儿童游戏场也包含了12岁以下儿童的可使用设施,且种类较齐全(见表5)、多样性和趣味性较强。总体上,“三龙”片区内的社区儿童游戏场地与设施单一(多为滑滑梯或秋千),缺乏基于不同年龄段对设施种类、场地配置等多样性、趣味性的考虑。而且,有的商品房小区由于用地紧张,将其儿童游乐设施布设在采光较差的住宅架空层。

3.3.3 安全性

图2 剑桥区儿童游戏场可达性、共享性示意图

图3 “三龙”片区社区儿童游戏场服务范围及权属关系示意图

剑桥区和“三龙”片区内社区儿童游乐设施的安全性都得到了高度重视。但比较而言,在具有重要参考价值的《公共游戏场安全手册》的影响下,剑桥区更多基于场地特征和儿童活动特征考量了场地本身、场地与设施之间的关系,如标准中充分挖掘户外游戏场使用中的潜在风险,从而对场地上的平台、护栏、防护障碍、铺地材质等各方面做出详细要求[39]9,20-41,如剑桥区社区儿童游戏场地材质绝大部分是以沙为代表的软地面(见图4);而“三龙”片区整体则主要从器械设计的角度出发,较少考虑场地本身的安全性与场地设施间的关系(见表6),如有的商品房小区将游戏器材直接建于硬水泥地上(见图5)。

4 结论

儿童友好型城市是近来全球城市环境建设的重点之一,我国有多个城市在积极申请认证。本文以社区儿童游戏场为切入点,调查分析我国居住社区层面儿童活动服务设施的营建和使用状况。研究梳理了业内在可达性与共享性、多样性与趣味性、安全性等方面的社区儿童游戏场建设标准及其相关做法,通过两个案例对比,分析不同营建模式的影响以及政府职能的重要性。研究发现,我国在商品房发展浪潮中,将包括社区儿童游戏场在内的一系列社区公共服务设施同住房建设与维护一起推向了市场,市场成为社区儿童游戏场营建的主体。在建设数量与质量得到迅速提升的同时,面对复杂多样的商品房开发项目,既有的相关规范与指标体系缺乏实施路径,社区儿童游戏场的营建及其品质更多依赖于开发商根据项目市场定位与需求的自主选择结果。这种强烈依赖市场、缺乏政府干预的市场化营建模式已经或将导致一系列问题。

一是由于在规划管理过程中,缺乏可执行的建设标准和执行路径,无法保证市场营建的社区儿童游戏场在安全性、趣味性、多样性等方面的基本质量要求。

二是在我国大量的门禁式商品房小区背景下,市场营建的社区儿童游戏场,其场地与设施的可达性与共享性低。一方面,可能导致重复建设与资源浪费;另一方面,设施的使用率不高,儿童的社交活动以及社区融合受限,形成一个个“孤岛式”社区。

表5 剑桥区儿童游乐设施种类

图4 剑桥区社区儿童游戏场实景图

表6 中美两国儿童游乐设施设计的规范/指南对比

图5 “三龙”片区某小区内不安全的儿童游乐设施配套图

三是市场导向下,不同房价的商品房小区的儿童游戏场建设很不均衡,有的小区甚至一直不进行配套建设,如果不进行有效干预,贫富差距将会越来越大,无法保证所有儿童享有同等的城市权利所包含的基本公共空间与服务设施。

随着“儿童友好”概念的普及,在建设健康城市与儿童友好型城市的目标指引下,我国政府逐渐加大了对社区儿童游戏场营建的政策与资金投入。近几年出台的文件和规范将儿童发展需求纳入城市发展战略,尤其是在2020年1月颁布的《儿童友好社区建设规划》中明确提出,宜将儿童游戏场地建设等费用纳入政府预算并将儿童友好社区建设纳入当地社区建设工作考核指标[40]2。政府的角色如何转换,如何在发挥市场能动性、整合市场资源的同时通过政策及行政程序进行适当的干预,保证未来社区儿童游戏场的良性发展,是目前相关城市管理部门及城市研究应该重点研究与解决的问题。从发达国家与社会的经验来看,我国可从立法、资金、组织和监管4个方面进行完善:

(1)在立法方面,将“儿童友好社区”理念纳入国家的战略导则和规划行动中,要针对社区儿童游戏场的可达性、共享性、趣味性、多样性和安全性这5个要素,完善刚性、弹性相结合的建设标准与指引政策。一方面,对商品房小区内儿童游戏场建设要有质量与数量的规定;另一方面,需将社区儿童游戏场纳入城市公共空间规划与建设体系中,加大公共社区儿童游戏场的建设密度与空间覆盖范围。

(2)在资金方面,政府可适当将社区儿童游戏场及设施的建设、管理和维修等费用纳入中央财政或者地方财政,提高政府营建的比例,同时积极与非盈利组织和私人机构进行合作。

(3)在组织方面,政府应积极寻求多方合作并在明确各部门权责的基础上加强落实各级政府部门的协作。

(4) 在监管方面,相关管理部门要在项目审批阶段,按照相关建设标准对市场营建儿童游戏场提出数量与质量要求,定期对社区儿童游戏场的使用及维护进行监督。

我国“儿童友好型城市”建设正在起步,社区儿童游戏场是儿童在居住范围的重要公共活动空间,影响着我国数以亿计的儿童的身心健康。给孩子们提供可嬉戏、可交往、安全性和趣味性兼具的儿童游戏场比起各种大型公共项目来似乎微不足道,却是“从一米的高度看城市”的重要构成部分。