数字知识产权规则“美式模板”的典型特征及对中国的挑战

周念利 李玉昊

一、引 言

数字技术正在改变国际贸易形态,使数字贸易成为新兴的国际贸易方式,并且成为全球经济的新增长点。伴随数字技术的进步,数字贸易对知识产权保护提出了新的要求和挑战。美国政府高度重视数字贸易发展,数字经济占美国GDP的比重高达6.9%,出口的信息通信技术服务(包括数字产品)达4390亿美元(CRS,2019)。数字贸易对美国经济的重要性促使其高度重视数字贸易规则的制定。从美国—约旦FTA开始,美国不断在全球范围内推动符合其自身利益的数字贸易规则谈判,逐渐形成了数字贸易规则的“美式模板”。全球数字贸易治理中的知识产权问题简称为数字知识产权(digital intellectual property rights)问题,美国高度重视数字知识产权保护。研究显示,目前数字化盗版音乐、电影以及软件给美国带来的损失高达2130亿美元,到2022年这一数字可能会达到3840亿~8560亿美元(CRS,2019)。在数字贸易规则谈判中,数字知识产权保护一直是美国的核心关切之一,并表现出一定的范式和特征,在此称之为数字知识产权规则的“美式模板”。知识产权问题历来是中美经贸领域分歧的焦点,2018年美国特朗普政府依据美国贸易代表办公室(USTR)对中国知识产权问题开展301调查的报告(1)报告全称为Findings of the Investigation into China’s Acts, Policies, and Practicesrelated to Technology Transfer,Intellectual Property, and Innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974,见https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301%20Draft%20Exec%20Summary%203.22.ustrfinal.pdf。发起了中美贸易摩擦,充分体现了中美的贸易纷争本质是知识之争、技术之争。2020年1月签订的中美第一阶段贸易协定,其文本的第一章即为“知识产权”,足以体现知识产权问题是中美贸易谈判的重中之重。数字知识产权规则“美式模板”的不断演化升级势必会给中国参与全球数字贸易治理带来挑战。因此,把握数字知识产权规则“美式模板”的典型特征,分析其发展趋势及对中国的挑战,对中国参与下一阶段中美贸易谈判和参与全球数字贸易治理具有现实意义。

现有研究数字知识产权规则的文献中,与本文相关度最高的为以下两类:一类是研究数字知识产权规则“美式模板”的发展演进、典型特征及关键条款的文献。Michael Blakeney和Louise Blakeney(2010)、孙益武(2012)、Sean Flynn等(2012)、尚妍(2015)、周念利等(2018)等学者分别从美国的国内立法、区域贸易安排层面以及WTO框架下数字知识产权规则“美式模板”的发展历程和典型特征进行讨论,认为美国对数字知识产权保护的诉求是由内向外、逐渐推广的。David Coffin(2017)、James Stamps(2013)、周念利和陈寰琦(2019)、李杨等(2016)则分别从“数字内容版权”“源代码披露要求”“知识产权侵权中的互联网中介商责任”“加密技术”等领域探究了美国在数字知识产权保护问题上的核心利益诉求和主要谈判方向,并进一步分析这些条款在美式贸易协定中的具体体现。第二类是研究中美之间在数字知识产权领域的分歧的文献。USTR(2018)、宁彦昕(2018)、周念利和李玉昊(2019)从“数字盗版”“强制性技术转让”“源代码强制转让”“互联网服务提供商在第三方知识产权侵权中的责任”等方面分析了中美现有分歧及其升级趋势,认为数字知识产权领域的分歧已经成为中美之间的核心分歧之一,也是中美规则冲突较为严重的领域,有必要做出合理的应对。

通过分析可以发现既有研究至少存在以下两个问题:一是针对数字知识产权规则“美式模板”的研究基本上都是基于对数字贸易规则进行整体研究,而只在其中一部分提到了知识产权问题,鲜有专门针对数字知识产权规则的研究。二是已有文献大多注重对中美在知识产权战略等宏观问题上的分歧展开研究,对数字知识产权保护领域各个专门议题或分支上中美分歧的原因及贸易影响的深层次研究较为缺失。鉴于此,本文期望在以下方面有所创新:第一,系统梳理和分析数字知识产权规则“美式模板”的主要构成、典型特征及其形成原因;第二,深入把握和提炼数字知识产权问题上的中美分歧及“美式模板”对中国的挑战,并尝试在此基础上提出中国应如何应对的相关建议。

二、数字知识产权规则“美式模板”的发展阶段及主要内容

自20世纪90年代开始美国进入互联网时代,数字经济和贸易快速发展。在互联网环境下,知识产权侵权行为变得日益复杂,数字技术使侵权活动更加容易并不易察觉。美国经济发展高度依赖于依托互联网发展的知识技术密集型服务产业,数字知识产权保护的重要性凸显出来。WTO框架下的TRIPS(《与知识产权有关的贸易协议》)签订于20世纪90年代中期,对数字环境下的知识产权保护问题规制能力较弱,在应付数字贸易中的知识产权纠纷时力不从心。鉴于此,美国转而从区域贸易协定(RTAs)层面规制数字知识产权,并逐渐形成了数字知识产权规则的“美式模板”。

(一)数字知识产权规则“美式模板”的发展阶段

美国制定与对外输出数字贸易相关规则均是受利益集团驱动。美国首先在国内立法中制定相关规则,进而遵循国内规制国际化的基本逻辑逐渐通过签订于己有利的区域贸易协定,不断对外输出其数字贸易治理理念,再谋求在多边场合对这些规则进行扩展适用。数字知识产权保护规则也不例外。概括而言,数字知识产权规则“美式模板”的发展可分为三个阶段:

1.夯实数字知识产权保护的国内立法基础

美国国内立法是数字知识产权规则“美式模板”的发展基础。美国国内相关立法是数字贸易规则“美式模板”建立的基础,与数字知识产权有关的美国国内立法主要包括1976年《美国版权法》、《数字千年版权法》(Digital Millennium Copyright Act,DMCA)和《通信规范法》(Communications Decency Act,CDA)。1976年《美国版权法》第一次将版权保护期限扩展到70年,DMCA则首次关注了数字环境下的版权保护问题。DMCA和CDA规定了线上知识产权侵权行为中互联网服务提供商(Internet Service Providers,ISPs)责任的限制,为ISPs提供“安全港”,使符合“通知和删除”条件的ISPs豁免侵权责任。这些规则成为美国日后参与数字知识产权相关谈判的基石。

2.在主导的区域贸易安排中对外输出数字知识产权保护规则

美国在区域贸易协定层面推广的符合其自身利益的数字知识产权规则,是数字知识产权规则“美式模板”的主体。虽然美国逐渐认识到WTO在数字贸易治理中的重要作用,但由于谈判的难度较大,美国目前主要还是从区域层面不断谋求突破。回顾演进历程,数字知识产权规则“美式模板”与数字贸易规则一样可以划分为三个发展阶段。从2000年的美国—约旦FTA到2012年美国—韩国FTA的生效,可以看作数字知识产权规则“美式模板”的1.0阶段。美国首先从双边贸易协定层面推动数字贸易规则谈判,原因在于双边谈判美国面临的阻力较小,可以对谈判伙伴国施加压力,达成一致。这一阶段的特点是寻求将传统贸易中的知识产权规则扩展至数字贸易领域,扩大传统知识产权规则的适用范围和提高其保护标准。以TPP为代表的“3T”为数字知识产权规则“美式模板”发展的2.0阶段。因美国对外缔结了一系列双边FTA,为克服数字知识产权规则“美式模板”的“意大利面碗”效应,美国着手进一步推出巨型贸易协定(Mega-FTA)谈判来推广高标准的数字知识产权规则,典型代表如“3T”(TPP、TTIP和TISA)。美国在这一阶段推出专门针对数字知识产权保护的新议题,如“源代码非强制本地化”条款。从《美墨加协定》(USMCA)到《美国日本数字贸易协定》(UJDTA)可视为3.0阶段。这一阶段的特点是对2.0阶段的数字知识产权规则进行升级和拓展,如引入“交互式计算机条款”,以及将“源代码非强制转让”扩展至大众市场软件。

3.谋求将区域层面数字知识产权保护规则“美式模板”在多平台扩展适用

美国特朗普政府在履政之初就退出了TPP,显然没有考虑到TPP对美国而言在数字贸易上的潜在价值。随着特朗普政府越来越认识到美国在数字贸易上的巨大利益,急需寻找一个新的平台推动数字贸易规则的“美式模板”。WTO是一个理想的平台。从2016年开始美国就向WTO提交关于数字贸易谈判的提案,2017年第十一届部长级会议期间以美国为首的71个WTO成员方共同发布了《关于电子商务的联合声明》,宣布为将来在WTO框架下谈判与贸易相关的电子商务议题共同启动探索性工作。除此之外,美国在G20 和APEC等准多边平台也积极推动寻求数字知识产权规则“美式模板”的广泛共识。

(二)数字知识产权规则“美式模板”的关键条款

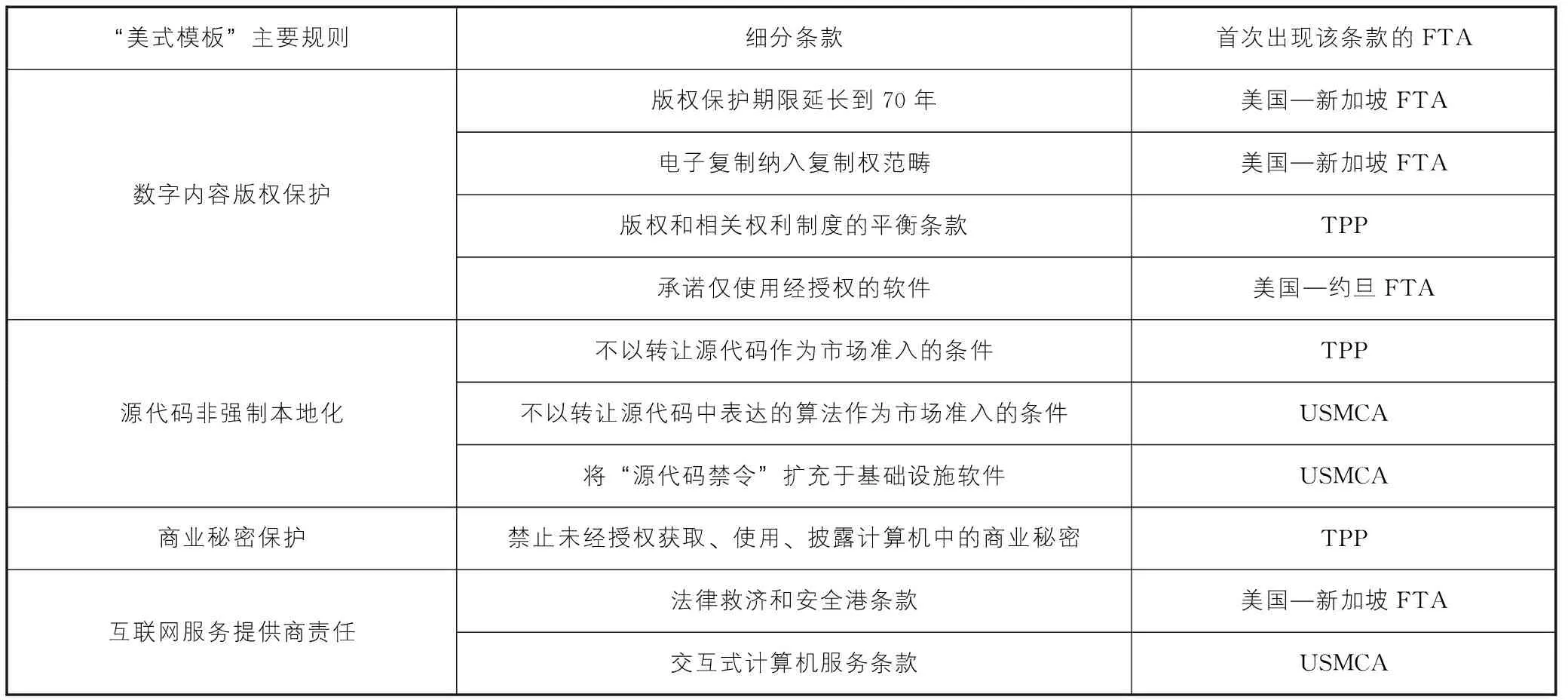

美国在长期的数字贸易治理和规则谈判实践中,根据自身利益侧重点形成了数字知识产权“美式模板”的框架,其核心是若干关键条款(见表1)。第一,数字内容版权保护是指将传统版权内容在数字环境下加以保护。这方面的规则包括提高版权保护的水平(如将版权保护期限延长)、将电子复制归属于复制权管辖的范畴、维持数字环境下版权和相关权利的平衡以及承诺政府仅使用正版软件。第二,源代码非强制本地化条款。源代码是按照一定的程序设计语言规范书写的文本,是计算机软件和程序的基础底层技术,也是美国的核心竞争优势所在。源代码非强制本地化是指不得以软件源代码向当地政府机构或本地企业的转让或披露作为外国企业进入当地市场的条件。第三,保护计算机系统中的商业秘密。这项规则的本质是将传统商业秘密的保护延伸至数字环境下,主要包括禁止未经授权故意获取、使用或披露计算机系统中的商业秘密。第四,ISPs在第三方知识产权侵权行为中应承担责任的认定。美国在其国内法和签订的FTA中制定了“法律救济和安全港”条款,其核心内容是“通知和删除”规则,即ISPs在收到其平台上知识产权侵权行为的通知后,ISPs迅速删除或禁止访问该侵权内容,则ISPs豁免由此产生的任何责任。从USMCA开始,美国又引入了“交互式计算机服务”条款,规定交互式计算机服务提供者在第三方知识产权侵权行为中同样需要承担连带责任。

三、数字知识产权规则“美式模板”对中国的挑战

中美在数字贸易领域的利益诉求不同,中国的优势在于通过互联互通的全球网络发展跨境电商,提高货物的流通效率;美国的优势在于数字化的服务贸易。因此,中美两国在数字贸易规则制定中的侧重点也存在差异,中国希望实现无纸化贸易并简化通关手续,维护国家的互联网主权和数据安全;美国则希望实现全球的数据自由流动,加强知识产权保护以维持其在数字贸易中的优势地位。中美第一阶段贸易协定虽已签署,但从文本来看与数字知识产权规则“美式模板”的标准还存在一定的差距。通过分析美国在最新的贸易协定(尤其是USMCA和UJDTA)中的核心条款及其发展趋势,本文认为数字知识产权规则“美式模板”至少会在三个方面给中国带来挑战。

表1 数字知识产权规则“美式模板”的具体条款及首次出现该条款的FTA

资料来源:作者根据相关FTA整理。

(一)源代码非强制本地化

源代码非强制本地化是中美在数字知识产权规则领域最严重的分歧之一。美国认为如果企业面临强制性的源代码转让要求,那么该企业很有可能因为担忧其知识产权遭到盗窃而不进入该市场,因此USTR将源代码的强制转让要求视为一种贸易壁垒。美国认为中国《国家安全法》第59条和《网络安全法》的有关规定要求建立的国家安全审查监督管理制度,在对外国企业提供的信息技术产品进行审查时会要求公开源代码。例如,2017年生效的《网络安全法》第23条要求网络关键设备和网络安全专用产品必须由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后,方可销售或者提供。根据这一要求,外国企业如果要向中国提供网络关键设备,则应当将其源代码交给具备资格的认证机构进行审查,美国则担忧这会使企业的源代码遭到泄露,甚至可能会被交给当地的竞争对手,从而使美国的相关企业遭到损失。

美国在主导TPP谈判时要求实现源代码非强制本地化,但是此规定仅限于“大众市场软件或含有该软件的产品,不包括关键基础设施所使用的软件”(见TPP第14.17条第2款)。与之不同的是,美国最新签订的USMCA和UJDTA都删去了这一要求,意味着基础设施软件的源代码也适用于非强制本地化要求。基础设施软件关系到国家的网络安全,其中涉及大量的“网络关键设备”,因此美国最新的要求直接针对了中国《网络安全法》第23条的有关规定。根据美国的主张,中国相关机构将不能要求美方企业在向中国提供软件时公开源代码以供审查,即使这些软件将会应用到关键基础设施领域,这无疑是对中国网络安全的挑战。中美在源代码非强制本地化的问题上分歧严重,以至于中美第一阶段贸易协定中没有任何与之相关的规定,可见中美在这一议题上尚未达成一致,未来的谈判也困难重重。

(二)数字内容版权保护

美国在数字内容产业尤其是视听服务领域具有优势,因此美国高度重视在全球范围内打击数字内容盗版行为,并积极致力于制定高标准的版权保护规则。美国在2018年的《特别301报告》中指出中国拥有世界上最大的人口规模和第二大的经济规模,而音乐市场只排到世界第12位,并以此认定中国存在严重的线上音乐盗版问题。美国进一步指责中国的网络盗版在大规模蔓延,涉及音乐、电影、书刊、软件和视频游戏等行业,给美国每年带来的损失高达2400亿美元。

纵观美国签订的贸易协定,TPP将版权的保护期限延长到了70年,USMCA甚至延长到75年,而中国签订的FTA中这一期限还维持在与TRIPS相同的50年,这也是中美之间分歧严重的地方。中国认为过于严格的版权保护其实是使具有先发优势的发达国家处于垄断地位,不利于发展中国家的创新与发展;而美国则从自身利益出发,极力维护其国内利益群体的要求。知识产权保护是一把“双刃剑”,美国要求的过于严格的版权保护措施会加重中国等发展中国家每年向知识产权付费的成本,从而遏制发展中国家自身的产业升级。中美第一阶段贸易协定中与版权有关的问题只做了原则性规定,如第五节第1.14条规定双方应采取有效行动,打击电子商务平台上泛滥的假冒或盗版商品,并未就这一问题做出太多细节化的说明。USTR发布的《2020年贸易政策议程和2019年年报》指出,美国与中国将进一步开展“第二阶段”贸易协定谈判,其中一个主要议题即是网络盗窃问题。这显示中美在数字内容版权保护的问题上存在立场差异,双方虽然达成了一些原则性共识,但由于美国要价过高且要求中国放弃审查外国视听内容的做法,中美在这一议题的谈判上道阻且长。

(三)互联网服务提供商的责任和义务

美国在贸易协定谈判中加强互联网服务提供商(ISPs)在知识产权侵权中的责任和知识产权保护中的义务的倾向越发明显。中国早在2010年生效的《侵权责任法》中就对互联网服务提供商责任做出了明确规定,与“美式模板”的规则类似,制定了“通知和删除”规则。但是美国国内的内容产业利益集团认为现有的规则已不足以解决网上发生的大规模版权侵权问题,一旦原来显示侵权内容的网站被关闭,网站上的侵权材料就很容易上传到另一个网站上。因此,美国出现了从TPP到USMCA和UJDTA强化互联网服务提供商责任和义务的趋势。具体来说,美国的这一趋势会给中国带来以下挑战:

第一,中国对互联网服务提供商的定义要比美国宽泛。“美式模板”对互联网服务提供商的定义是通过在线数字通信提供传输、发送或连接服务的在线服务提供商以及通过自动程序提供缓存业务的服务提供商。中国《侵权责任法》没有对互联网服务提供商的定义,但是2019年两高的司法解释对互联网服务提供商范围的界定除了网络接入、传输、存储和计算服务外,还包括信息网络应用服务和利用信息网络提供的公共服务。互联网服务提供商的定义越宽泛,在适用“通知和删除”规则时免于承担责任的提供商的范围越广,相对来说对知识产权的保护较弱。“美式模板”要求加大数字知识产权保护力度的趋势意味着对ISPs的定义范围不能太宽,这将会对我国司法机关对ISPs的定义造成挑战。

第二,中美对ISPs在第三方知识产权侵权行为中是否需承担连带责任存在分歧。中国《电子商务法》第四十二条明确了知识产权问题也适用于“通知和删除”规则。美国从USMCA开始到UJDTA都引入了“交互式计算机服务”条款,“交互式计算机服务”是指提供或允许多个用户对计算机服务器进行电子访问的任何系统或服务。这一条款规定“不得适用于……解决知识产权侵权责任的措施”(见USMCA第19.7条第4款),意味着交互式计算机服务提供者在内容提供者的知识产权侵权行为中也需要承担连带责任。“交互式计算机服务”条款给中国的ISPs责任制度造成冲击,美国国际贸易委员会(USITC)认为中国应该改革现行的互联网服务提供商责任制度,以更好地保护线上知识产权。

第三,中美对ISPs应承担的义务规定不同。美国在TPP中对ISPs的责任规定基本上限于“通知和删除”义务。然而美国国内的利益集团认为仅如此会导致更多的内容在线盗版,从而导致内容产业收入的损失。美国电影协会(MPAA)主张应该要求ISPs和其他中介机构主动采取措施制止侵权行动。因此,美国在USMCA中扩充了ISPs的义务范围,要求ISPs终止重复侵权者的账号,并禁止ISPs从侵权行为中获利。美国总统特朗普于2020年1月签署了一项关于电子商务保护的行政令,进一步要求电子商务平台与政府合作共同打击销售盗版商品的现象。反观中国的国内法律仅规定了ISPs及时采取删除、屏蔽、断开链接等措施的不需承担连带责任,而并未规定更多监管义务。综上,数字知识产权规则“美式模板”对ISPs的规定比中国的有关规定严格,这对中国现行的《侵权责任法》和《电子商务法》都带来了不小的冲击。中美第一阶段贸易协定虽然涉及了这方面的内容,但仅做了程序性的规定,中美围绕这一议题可能还会有新一轮博弈。

四、中国的应对策略

美国在数字贸易规则谈判和制定的实践中形成了数字知识产权规则“美式模板”,并且有不断加强的趋势。中美之间虽然已经签订了第一阶段的贸易协定,但与以TPP、USMCA和UJDTA为代表的“美式模板”相比,现阶段的中美贸易协定还无法满足美国对数字知识产权保护的利益诉求。中美在下一阶段的贸易谈判中势必会就数字知识产权保护问题展开更为艰苦的博弈,在此背景下中国可以做出以下应对:

(一)求同存异,充分履行中美已达成一致的数字知识产权保护规则

尽管数字知识产权规则“美式模板”给中国带来了不小的挑战,但中美之间经过第一阶段的贸易谈判已经取得了较为丰硕的成果。例如,中美已经达成一致,承诺所有政府机构以及所有政府拥有或控制的实体,均只能安装和使用经许可的软件。而在商业秘密保护的相关议题中,中美第一阶段贸易协定已经做出了与TPP、USMCA相同标准的规定,并且具体细节更加严谨。中国作为成长中的数字贸易大国和知识产权大国,在数字知识产权保护领域存在越来越多的利益,部分诉求与美国存在重合。因此,中美可以求同存异,在已经达成一致的领域开展合作,为下一阶段的谈判创造良好的条件基础。

(二)坚守底线,坚定维护国家核心网络安全

虽然美国在贸易谈判中对中国造成了很大的压力,甚至不惜以加征关税的手段对中国极限施压,迫使中国接受数字知识产权规则“美式模板”的核心条款,但是中国依然需要坚守底线,理性对接美方要价。中国的底线应该是维护国家的网络主权和网络安全,因此对于美国源代码非强制本地化的要求,中国应该审慎分析其合理性。中美第一阶段贸易协定没有任何与源代码保护有关的条款,说明中国认为这是数字知识产权保护的核心利益所在,没有向美方的压力妥协。在第二阶段的谈判中,中国应当继续坚持对基础网络设施和关键设备的源代码进行审查,以防止可能会对网络安全造成的威胁。同时,中国可以承诺美国企业向审查机构披露的源代码不会被泄露或转移给其竞争者,从而打消美国的质疑。

(三)合理对接,提高数字知识产权保护水平

随着中国科技力量的不断发展,中国的创新能力不断提升。根据世界知识产权组织(WIPO)发布的2019年全球创新指数(Global Innovation Index 2019,GII),中国连续四年保持上升势头。提高数字知识产权保护水平符合中国建设创新型国家的战略需要,因此中国可以部分对接“美式模板”中的合理成分。中国现有的版权相关法律法规已经比较完善了,可以做的是加大针对网络盗版的执法力度,保护知识产权人的合法利益。同时,中国没有规定互联网服务提供商的主动监管责任,使得ISPs没有动力去制止内容提供者的侵权行为。中国可以加强这方面的监管力度,敦促ISPs采取主动措施,例如终止重复侵权者的账户,对于ISPs从侵权活动中受益的则加以处罚。

综上,中国在应对数字知识产权规则“美式模板”的挑战时可以充分实践中美第一阶段贸易协定的规定,但同时应该亮明底牌,坚持国家的互联网主权和网络安全不退让,同时适当对接“美式模板”中的合理成分。在此基础上,中国本着平等、互利、诚信的态度参与第二阶段的中美贸易谈判,参与全球数字知识产权治理,不断推动向创新型国家转变。