沈周《九段锦》真伪辨(下)

◇ 黄朋

三、“京都本”“近墨堂本”两本《九段锦》画风、题字、题跋、印章的比对

尽管我们厘清了两本《九段锦》与历史著录的关系,证明了“近墨堂本”才是詹景凤《东图玄览编》、高士奇《江村销夏录》和卞永誉《式古堂书画汇考》中著录的沈周《九段锦》,但仍不能就此完全证明“近墨堂本”才是真《九段锦》。我们还需对两本的画风、署款、钤印作进一步细究,方能得出充分的结论。

我们不妨按照高士奇《江村销夏录》中给出的名称和顺序,逐页比对“近墨堂本”和“京都本”的每一开画作。

第一页《仿赵吴兴青绿山水》(图16),此页即是我们一直强调的“关键的第一页”,其为判别真伪的焦点。如图所示,“近墨堂本”的第一页完全符合高士奇《江村销夏录》的记载镜面笺,高八寸(约合24厘米),比其余八开皆高。左侧中部有“沈周”款,款上覆盖着“启南”印鉴。“京都本”的第一页则与《江村销夏录》中著录的条件不符其所用是一种色泽灰暗、质地比较松散的纸张。高度仅有18点几厘米,约合六寸,不到高士奇记载的八寸,且并不比其余五开画作高。画面左侧亦无沈周署款,仅钤有一方“启南”朱文印。现将“近墨堂本”与“京都本”第一页上的“启南”朱文印,以及一方公认为真印的“启南”朱文印〔1〕放在一起比对。如图17所示,则可清楚地看到“近墨堂本”上的“启南”朱文印与真印标本完全吻合,这方朱文印同时还钤盖在“近墨堂本”除第六开《仿王孟端》和第九开《仿赵大年》的其他七开画上,因而这些印章的真实性都同时可以得到确认。反观“京都本”上的“启南”朱文印,则与真印标本不能吻合,有诸多不同之处,板仓圣哲先生也在论文中表示“在其他作品中并没有看到相同的使用例”〔2〕。

再来看“近墨堂本”上“沈周”签款的真实性,如图18所示,我们寻找了相近时段多个真迹上的签款样本来与《九段锦》上的款字加以比对。可以看到,沈周在四十来岁至五十岁的阶段,签款尚不定型,每每署款常有差异,因而在比对中找到相近时段作者的动作习惯,分析出他的笔迹特征,方是判断其签款真赝的方法。比对下来,“沈”字都呈现出明显的向右上欹侧的姿态宝盖头向右上方抬肩,最后一笔竖弯钩也大多向上向外挑出,钩则有力地甩向左侧。“周”字亦有诸多共性外圈的半包围结构不是封闭的,而是在左侧上端留出很大的豁口。横折钩转折处相同的抬升角度,以及转折处显著的顿笔,转下竖钩时相同的外翻动作,这些皆反映出这几个签名是出自同一书写人的自然书写。

图16 第一页《仿赵吴兴青绿山水》

图17 “近墨堂本”与“京都本”第一页上的“启南”朱文印,以及一方公认为真印的“启南”朱文印

图18 “沈周”签款的比对

图19 两相比较下来,可以看出“京都本”中的苔点扁平、散漫,不见笔力

图20 夹叶的画法比较

图21 茅亭中的读书人画法比较

除了尺寸、纸张、钤印、签款等问题,就画风本身来看,两本《九段锦》经过比对也可判别高下。“近墨堂本”画于光洁的镜面笺上,用笔爽利而精到。其松树枝干的画法是顺着其生长的结构边勾勒轮廓边皴树皮,使得轮廓线和树皮浑然融合于树干的长势中,立体而圆转。松针的勾挑既有节奏感又画在结构上,很有章法。而“京都本”上的松枝几乎是先画两根轮廓线,然后其中平铺树皮,枝干因此显得非常平面化和呆板。松针也显得结构散漫,用笔绵软无力,立不起来。再看松树上的藤蔓以苔点来表达。沈周是最擅长点苔的,他的苔点往往用中锋点厾,饱满圆厚,立得住,又富有节奏感。两相比较下来,可以看出“京都本”中的苔点扁平、散漫,不见笔力(图19)。夹叶的画法也很不同,如图20所示,中间两幅为沈周《西山纪游图卷》等名迹上的夹叶丛。可见沈周画夹叶从来都是从上而下的运笔习惯,所以叶尖不一定合拢,往往是两个顿笔无交接地停留在叶尖处,形成一个方头。这种运笔习惯在“近墨堂本”的红叶中表现得很明显。而“京都本”的夹叶则画得拘谨,叶尖多合拢作尖头,这并非沈周的习惯。

再看茅亭中的读书人。“近墨堂本”与“京都本”最大的区别在于用笔的方与圆。“近墨堂本”里的朱衣人用线多有方折,在结构转折处常有复笔出现。拿略早的《报德英华图》中的人物比对,果然以上两点特征皆有迹可循。再看《东庄图册》里的人物,则无论弓身抻头痴看游鱼的书生,还是同样仰卧榻上的读书人,其身上的衣纹也都有方折和复笔的特征。相比之下,“京都本”中的读书人身上的用线则是圆转的,小心翼翼地摹写,结构转折处也没有复笔,书写性和节奏性皆不足够(图21)。

“近墨堂本”第一页因作于镜面笺上的缘故,其设色皆澄净,有透明感,比如松针上赋以的汁绿、红色的夹叶,又如读书人身着的朱衣,都是干净的颜色。甚至由于镜面笺表面光洁的缘故,石头上赋染的较厚的石青颜料有比较严重的脱落现象,泛出下层的颜色。而“京都本”则画在一种半生不熟的纸上,颜色时有渗化,松针的赋色呈现出暗黑的花青色。石上的石青、石绿都显得粉气而不够沉着。

第二页《仿黄鹤山樵》(图22),此页为“京都本”中所缺。长松三株,画法学王蒙,枝干用笔时见书写的笔意,毛涩枯淡皆合元人趣味。左下角的坡石皴得过黑、过重,也许是火烧后补笔过头的关系。

第三页《仿吴仲圭水墨》(图23),此页亦为“京都本”中所缺。因沈周的笔性和吴镇最合,所以每涉仿梅道人,则显率意灵气。整幅画作墨色清润,浑厚华滋。树木、苔点及山石既有吴镇韵味,又不乏沈周自出机杼的一面,继承和创造的分寸拿捏得恰好。

第四页《仿赵千里》,(图24)绘村落景象。乍看之下“京都本”用笔毛涩枯淡,细看却见其墨线仿佛是用一支干笔擦出来的,抖抖索索,近乎描摹,不敢放笔直写。而“近墨堂本”则不是这番样貌。通过图25的比对,可见其用笔如书写,笔笔分明,塑造出策杖的老者、挑担的农夫。其他如村舍、树木、田亩的描绘,两本之间的差异也都与此组人物存在相同的状况。

第五页《仿惠崇》(图26),所谓青山红树是也。看水榭边的坡脚,“近墨堂本”皴笔井然,皴笔与渲染与苔点之间的层次分明,毫不含糊,也毫不混乱。而“京都本”的相同部分则画得杂乱、含糊,点与皴与染全部混杂在一起,无助于坡脚山石结构的表现。策杖的高士,“近墨堂本”用笔方折简练,“京都本”所绘则没有那么干脆利落(图27)。再看山头的皴法和赋色。“京都 本”山头皴笔啰唆而杂乱,解索皴疲软,无法表现出山体的结构与轮廓。山体的赋色也很单薄,不似“近墨堂本”的赋色是层层渲染先以赭石打底,淡墨分染轮廓,再用石绿罩染,山头处格外厚染青色使得山体的层次丰富又足够厚重。“近墨堂本”的皴法亦到位,前景山头的解索皴劲挺而条分缕析,分明地交代清楚山石的结构体积(图28)。

第六页《仿王孟端》(图29),即高士奇所谓有“红葩绿树”者也。这页的题材溪桥策杖是沈周擅长的。但“京都本”的用笔却非常不像沈周,琐琐碎碎,不敢放笔直写,好像树、石都是用干笔一点点描出来的。而“近墨堂本”就很不一样,树干上的用笔肯定地写出来,而且是沈周那种圆厚泼辣的味道(图30)。对于这页的内容,高士奇特别着墨的是“全幅用墨,忽于树下作蜀葵数科,红葩绿叶,点缀有情”,这“红葩绿叶”的效果在“京都本”上几乎难以觉察,而“近墨堂本”上的红绿对比则尤为鲜明(图31)。此页上还钤盖了一方“启南”朱文印,是不同于其他几页上的启南印,其真实性也可通过与真印标本的比对得到印证,如图32所示。

图22 第二页《仿黄鹤山樵》

图23 第三页《仿吴仲圭水墨》

第七页《仿赵仲穆》(图33),此页所绘是类似陶渊明归去来兮的主题。看树的画法,“京都本”用笔小心而琐碎,一如此册中其他多开画面的表现。这就是摹本的特质,因为要小心谨慎地跟着原作描摹,尽量做到一模一样。前后树的用笔用墨几乎一样轻重、一种节奏,所以画面就显得平板而没生气。“近墨堂本”则用笔灵动,皴笔皆随着树的结构走动。树的前后枝用墨前浓后淡,富有层次。停在枝头的鸦群也是“近墨堂本”着墨更肯定,鸦的姿态更生动。反观“京都本”中的乌鸦,尽管在形上描摹得蛮像,但细看便觉出其落笔时的谨小慎微,而非自然抒写(图34)。

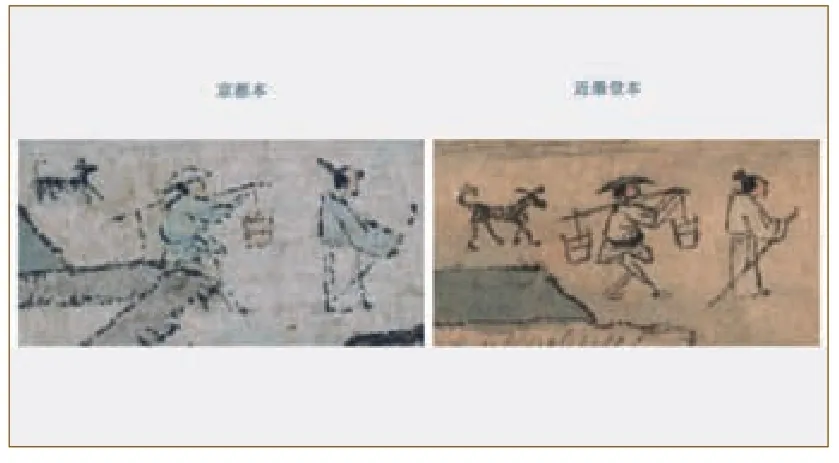

第八页《仿李成》,此页为“京都本”中所缺。在此可以见到较早的沈周所绘雪景。栈道上雪中前行的商队,人与畜皆刻画得生动有趣(图35)。

图24 第四页《仿赵千里》

图25 人物画笔法比对

图26 第五页《仿惠崇》

图27 策杖高士比对

图28 山石皴法比对

图29 第六页《仿王孟端》

图30 树干上的用笔比对

图31 红葩绿叶对比

图32 “近墨堂本”中另一方“启南”朱文印与其他真印的比对

图33 第七页《仿赵仲穆》

图34 树杈、乌鸦笔墨比较

图35 第八页《仿李成》

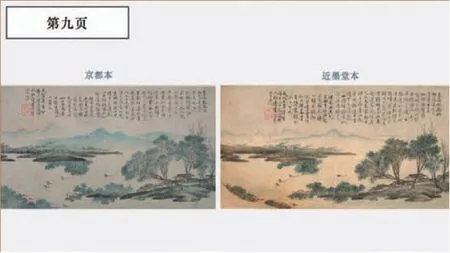

第九页《仿赵大年》(图36),绘芦汀菱汊,红衣女乘小舟采菱忙。“近墨堂本”中此页左下角被烧的痕迹很明显,且没有全笔,“京都本”的左下角却是完整的图像。此页岸边的树丛及水中的菱叶都是用点叶法,墨点和深深浅浅的汁绿点子聚合在一起。“近墨堂本”显得更厚重,层次更丰富,而“京都本”就显得寡淡,层次平板。近景和远景的芦荡也是“近墨堂本”画得挺括而有序,“京都本”显得杂乱而笔致纤弱(图37)。

此页的焦点集中在上部的大段杜琼题跋。杜琼是沈周习画的老师,亦是吴门画派的先驱,这段长跋是他应沈周的弟弟继南之请题写,作于成化七年辛卯(1471),其时杜琼76岁。比对“近墨堂本”和“京都本”上的两段杜琼题跋,真是难分伯仲。要判断真伪必须找到这一时期杜琼的小行书标准件来作比对。我们找到故宫博物院所藏杜琼、沈周等合作的《报德英华图卷》上杜琼长跋(作于成化己丑,早于《九段锦》题跋两年)作为标准件,来寻找出杜琼晚年小行书的特点(图38)。《报德英华图》和《九段锦》上的题跋分别是杜琼作于74岁和76岁时,如此高龄,因而书迹中皆有明显的手指颤抖的现象。细读《报德英华图》的题跋,可见杜琼有些特殊的动作习惯,比如横画的写法,起笔有个翘头,进而把笔拎起上抬,抛出一根很细且带有弧线的笔道,甚至因为太细或手颤而至笔画断断续续。还有一个习惯是将捺笔用劲地挑出。杜琼的书写顿挫有致,结体瘦劲,见字如面,好似见到一位矍铄的老者。“近墨堂本”上的杜琼字迹与之比对,便知出于一人之手,老态的书写是自然而然的,习惯动作也都出于一辙(图39)。而在“京都本”中我们却时时见到故作颤抖状的用笔,以及不符合杜琼习惯的书写出现。我们还看到为了显出老态,而在字形和用笔上不符合行书规范的书写出现。比如第三列“老菱生角”的“角”字故作稚拙地写散了。接下去“红裙绿髻谁家娘,小艇如梭”这些字都有故作老态而失去行书基本间架和用笔规范的问题。其实乍看之下,两本《九段锦》上的杜琼题跋很像,但细加比对会发现,“京都本”上的字迹并没有亦步亦趋地模仿原作,而是特别注重做出毛涩、颤抖、虚化的书写老态,如此便能成功地骗过很多人的眼睛(图39)。至于杜琼的钤印“杜氏用佳”朱文印,也是“近墨堂本”上的用印与《报德英华图》上的完全一致,如图40所示。而“京都本”上的钤印则与前两者不同,并显见是一方模仿的印章。

综上所述,通过这一页一页的比对,无论是画作本体沈周的画风,还是鉴定的帮手沈周的签款、钤印,杜琼的题跋,以及藏家的鉴藏印等等,都可证“近墨堂本”才是真《九段锦》,而“京都本”则是一件摹本。

图36 第九页《仿赵大年》

图37 《仿赵大年》细节比对

图38 杜琼晚年小行书

图39 杜琼字迹比对

图40 三方“杜氏用佳”朱文印的比对

四、“近墨堂本”和“京都本”的递藏轨迹及“京都本”的出现时间

由上述考证可知真假两本《九段锦》的大致递传过程如下:

真本“近墨堂本”:沈周 王世懋 王瑞璋(子颙) 于锵(季鸾) 高士奇 翁嵩年 临潼张君 蒋谷孙 近墨堂书法研究基金会。

仿本“京都本”:梁诗正 于昌遂(汉卿) 方浚颐 端方 蒋谷孙 林平造 京都国立博物馆。

以上只是两本《九段锦》的大致递藏轨迹,其中一定还有不少历代的保藏者我们尚未查知,只能留待日后补遗。

“京都本”在梁诗正之前无迹可寻。而梁诗正的题跋好像也为我们提供了一些思考的线索。他说:

沈石田《九段锦》册向为高詹事士奇所藏,后归翁观察嵩年,久播人口。忆昔曾见此册,往来于怀者三十年矣。今幸获重睹,其尺幅大小及图中布置与詹事《销夏录》所载相合,遂厚值购得之,惜只存六页……

梁诗正说,“久播人口”的《九段锦》先在高士奇家,后归翁嵩年,三十年前他曾见过。今获重见此册,尺幅大小及图中布置与《销夏录》所载相合。这里,梁诗正只说“相合”,而不说“就是”高詹事所载的那本,或许梁诗正本人也不能确定,所以才用了“相合”一词。很可惜,梁诗正三十年后“重睹”的这本沈周《九段锦》如今被证明并非原作,而是一个仅剩下六开画作的摹本了。

那么,我们是否可以据此推测,梁诗正等待的这三十年(在雍正、乾隆年间)应该就是“京都本”被制作出来的时间。再从文献记载来看,前文提到的两大著录阵营,只有同治年之后的三种著录 方浚颐《梦园书画录》、缪荃孙《云自在龛随笔》以及端方的《壬寅销夏录》中著录的是“京都本”,而之前的那些著录记载的都是“近墨堂本”。可见,“京都本”的出现时间应该就在乾隆二十四年(1759,梁诗正题跋时间)之前。

至于“京都本”何以由“九段锦”变成了“六段锦”也存在两种可能:一是摹本确实忠实于原作地临摹了九页画作,只是在流传过程中散失了三开;另一种可能是摹本的制作者摹不好那三页沈周画 所谓仿李成的雪景、仿吴镇的湿墨以及仿王蒙的繁笔,于是便知难而退,放弃了对此三开的临摹,还做出了画作在流传过程中散佚了的假象。

有意思的是,“京都本”的梁诗正跋和“近墨堂本”的金农跋作于同一年,皆在乾隆二十四年己卯(1759)。如此巧合,梁诗正与金农又都是杭州才子,与高士奇亦是同乡。他们一个是为自己的藏品,一个为友人的藏品皆在大加溢美之词,却因讯息不通,并不知晓有另一本双胞的存在。

观察两本《九段锦》的递传轨迹,我们发现真假《九段锦》在民国年间均传到了湖州蒋谷孙的手里。而蒋谷孙在1921年左右就将“京都本”出售给了林平造(蔚堂氏)(由长尾甲题跋可知),后由林带去日本,却将“近墨堂本”一直留在家中,代代传于后人,直至2016年香港苏富比秋拍方由蒋家后人委托售出。蒋谷孙这一出一进的做法本身已经可以看出他对真假《九段锦》的判断了。

注释:

〔1〕 我选取的这方“启南”朱文印的真印标本是上海博物馆藏赵孟頫《兰竹石卷》后沈周题跋(作于成化十五年,1479)上的钤印。此《兰竹石卷》乃赵孟頫之名迹,其后有邵亨贞、王逢、杨载、冯子振等元人题跋。明代则有马愈、沈周、卞荣、张弼、邵珪等题跋。沈周题跋为当时的江阴藏家卞荣所作。因而沈周此跋及此“启南”朱文印俱为真迹无疑。

〔2〕 板仓圣哲《沈周早期绘画制作之仿古意识 以〈九段锦〉图册为中心》,《苏州文博论丛》,2013 年(总第四期)。