郄视“二王”书法之情感表现

◇ 岳屹立

一、“二王”书法的历史地位与影响

“二王”为后人对东晋书法家王羲之与王献之父子之尊称。父子皆为东晋时期琅琊(今山东临沂)人,“王羲之字逸少,琅琊临沂人,祖正,尚书郎;父旷,淮南太守。逸少骨鲠高爽,不顾常流,与王承、王沉为王氏三少。起家秘书郎,累迁右军将军,会稽内史,初度浙江,便有终焉之志。升平五年卒,年五十九,赠金紫光禄大夫加常侍”〔1〕。王羲之(303ü 361,又作321ü 379),曾任右军将军,故后世尊称其为王右军。因其于书法风格丕变期能承接汉魏书风,取精用宏,形成自家面目,尤于楷书、行书、草书成就斐然,于书法史贡献尤伟,影响深远,故后学敬尊其为“书圣”。今传王羲之作品有《黄庭经》《乐毅论》《十七帖》《姨母帖》《快雪时晴帖》《丧乱帖》《平安帖》《初月帖》等,其行书《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

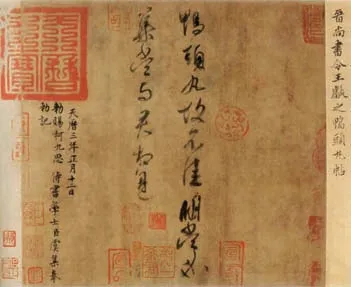

“献之字子敬,逸少第七子,累迁中书令,卒。初娶郄昙女,离婚,后尚新安愍公主,无子,唯一女,后立为安僖皇后,后亦善书。以后父追赠侍中,特进光禄大夫、太宰。”〔2〕王献之(344ü 386),后世亦称其为“大令”,承续家学,又能博综众体,“尤善草隶,幼学于父,次习于张,后改变制度,别创其法,率尔私心,冥合天矩,观其逸志,莫之与争”〔3〕,于今草别创新法,独创“一笔书”。其遗世作品有《洛神赋十三行》《鸭头丸帖》《中秋帖》《孔侍中帖》《奉别帖》《送梨帖》等。乃与父比肩并行,故后人尊称二人为“二王”,其兼有“小圣”之称。

[东晋]王献之 中秋帖(临本)27cm×11.9cm 纸本 故宫博物院藏

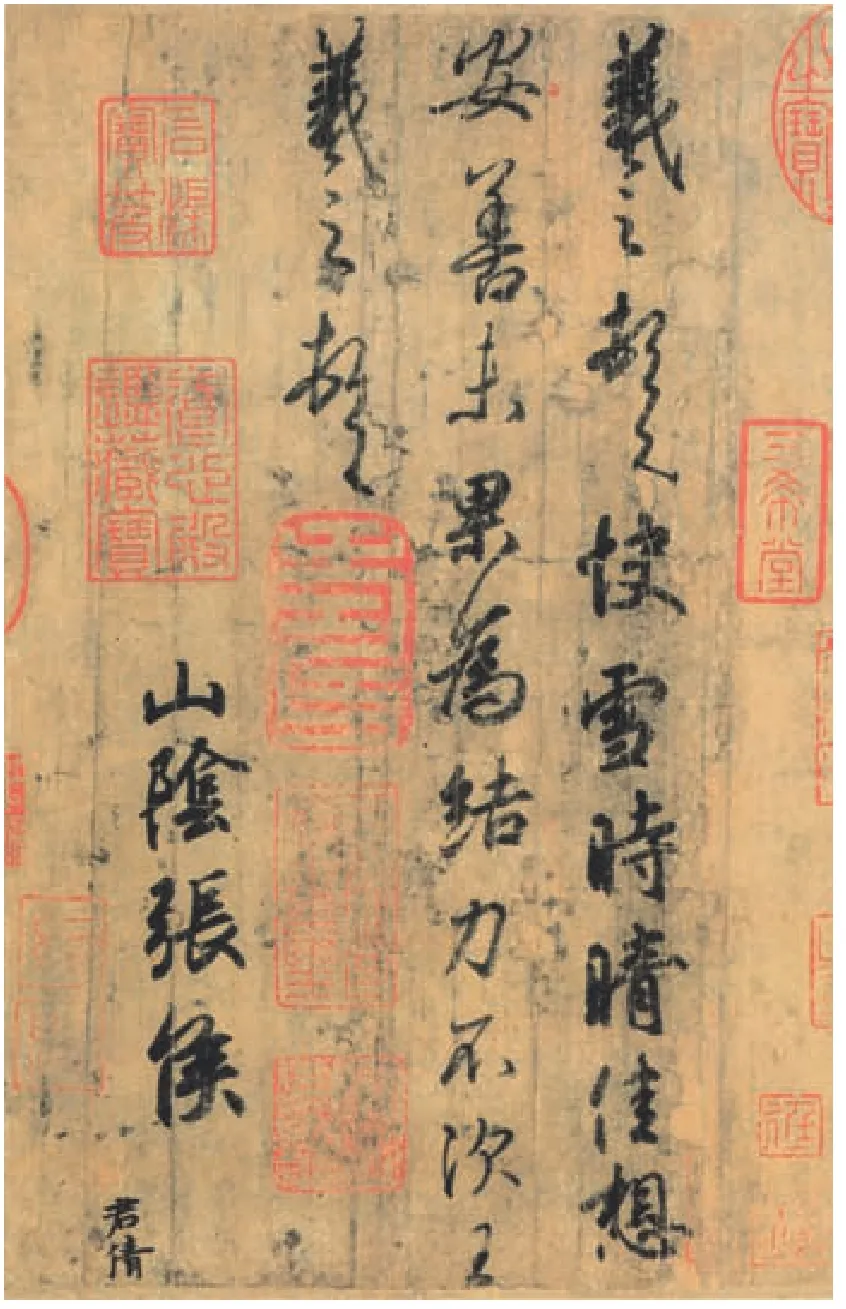

[东晋]王羲之 快雪时晴帖(临本)23cm×14.8cm 纸本 台北故宫博物院藏

二、情感与书法之关系

“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之;若迫于事,虽中山兔毫不能佳也。夫书,先默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神采,如对至尊,则无不善矣。为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣。”〔4〕在《笔论》中,蔡邕已彰明较著提出“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之”,其认为作书时状态尤关宏旨,显见书法创作贵于“任情恣性”,彰显书家情感。因此可谓中国书法为情感的艺术,情感乃为书法创作之动力与源泉,情感于书学可谓至关重要。无独有偶,西方艺术也不乏相似之认知,如罗丹就曾认为“艺术之源,是在于内在的真。你的形、你的色,都要能传达情感”〔5〕。作为艺术形式之一,书法更与情感关系息息相通。唐代张怀瓘说“善识书者,唯观神采,不见字形”“往时张旭善草书,不治他技。喜怒窘穷。喜怒窘穷,忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之”〔6〕,以此显见书是心有所感而情之抒发,是书家对于自身生命体悟之反映。书法艺术,汉字是载体,思想感情是内容,创作就是通过汉字书写来表达作者的思想感情。而若书法能表现人生体悟,成为表现生命之艺术,必然借助一定方法与工具来体现。中国书法特有的工具材料 笔墨纸砚与书写方式为情感的表现提供了可能。

特有书写工具材料必然限制书法情感的表现,抛开情感与工具材料之关系,下面于书写方法做浅陋之剖析。书法之情感,于技法主要通过笔法之点、线变化,如大小、正侧、粗细、轻重、疾缓、方圆,以及结体之欹侧、章法之虚实、墨法之浓淡干枯润燥等来表现。这种对比关系使观者能在观书后与自己已有体验产生共鸣,从而产生对书作情感之体悟。笔法之中锋、侧锋、藏笔、回锋、顿挫、方圆、轻重、虚实、疾徐等丰富变化的线条,成为蕴含丰富情感与表现力的艺术,并将之传递给鉴赏者,将书作与人丰沛情感世界相联系,如《永字八法》云“昔逸少工书多载,十五年中偏攻þ 永ÿ字,以其备八法之势,能通一切字也”〔7〕。笔法的成熟,特别是“永字八法”的完善,如“þ 、ÿ侧法第一(如鸟之翻然侧下);‘一ÿ 勒法第二(如勒马之用缰);‘丨ÿ 弩法第三(用力也);趯法第四(跳貌与跃同);‘策法第五(如策马之用鞭);‘丿ÿ 掠法第六(如用篦之掠发);啄法第七(如鸟之啄物);磔法第八(磔音哲,裂牲谓之磔,笔锋开张也)”〔8〕,显见“永字八法”是笔势,更富含动态,如“鸟之翻然”“用篦之掠发”“鸟之啄物”等,又含节奏,孕育情感。而结构与墨法也成为书法情感表现不可或缺的要素,不同书家作品呈现出风格独具的墨法与构成形式,而这些独树一帜的结构也蕴含着书家书写时独特的情感,墨法与结构也成为书家表现情感最直接的手段。固有“羲之写《乐毅》则情多怫郁,书画赞则意涉瑰奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》则纵横争折,暨乎《兰亭》,思逸神超,私门戒誓,情拘志惨,所谓涉乐方笑,言哀己叹”〔9〕之言论。不同书家,情感有别,所书风格迥异,书作蕴含情感也差之甚远。故书法是富含情感的艺术,同时情感也促使书法形成不同的艺术风格。

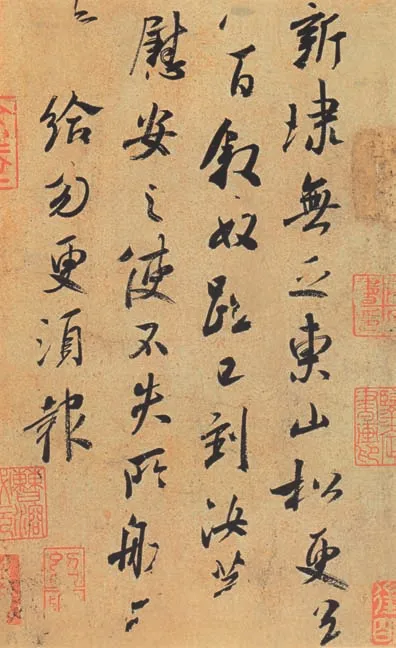

[东晋]王羲之 长风帖(临本)(局部)27.5cm×40.9cm 纸本 台北故宫博物院藏

[东晋]王献之 东山松帖(传为米芾临本)22.8cm×22.3cm 纸本 故宫博物院藏

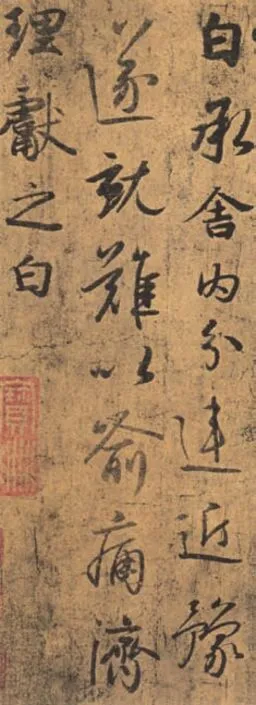

[东晋]王献之 行书《舍内帖》(临本)

三、“二王”作品中情感的表现

孙过庭于《书谱》曾言书法能“达其情性,形其哀乐”。而“二王”之作品则是“达其性情”之佳作。“二王”作品通过抽象艺术符号 点画等线条粗细、疾缓,墨色的干湿、浓淡,结构空间疏密变化等,表现出或恬静舒缓,或激荡澎湃,或压抑低沉的情感境界。正如邱振中言:“既然作品全部含蕴都化为律动,都转化为与律动紧密相依的情感运动,可以想见,当创作中情感运动成为主导因素,并且由情感运动的节律左右线条的运动时,线条运动具有最生动、最丰富的节奏,具有最强烈、最深刻的感染力量。”〔10〕提及线条与运动之关系密不可分。而书作蕴含之情感具备长期持久的性情,即个体书家修养、文化等形成持久的审美情趣,也具作书时瞬时之心态情绪,即作书时一瞬之感受。书法作品之情感正是持久指引书家性情人格的稳定情绪与特定瞬时情感的碰撞、融汇。

由于“二王”父子创造了一拓直下的笔法,强调了用笔的使转,使笔势转折而连绵,线条流动而极具韵致,摆脱了章草的波磔,从而加强了书写过程的流畅,使书写更具自由情趣。体势纵横,俯仰顿挫,结体富于变化,上下映带,婉约妍媚,简约自由,风神潇洒,韵致卓绝,可以说“二王”父子创造了一个书法寄情、散怀的伟大开端,缔造了书法上升到艺术的新高度。这种新体被后人广泛接受并盛行千年。

1.王羲之书法作品情感表现

毋庸置疑,书法作品中最为直接表现情感的因素为线条、墨法与结构等,书家长久的书写习性会持久影响、显现在其作品中。不同书家线条性情各异,且即使同一书家于不同情感状态下也会打破持久书写习性藩篱,结构、墨法也会变化多端。正如王羲之作品,不同时期,不同字体蕴含不同情绪。譬如其楷书《玉版十三行》,部分点画仍含有隶意,虽笔之“逆起、行笔、回收”法度已清晰分明,但线之粗细、提按、使转、疾涩等变化较小,情感蕴含于精微、细致之微妙点画变化中,故线条有古拙、厚实之古意。而其楷书结体稍扁,字体舒展,统一冲和,自在雍容。正如清代钱泳评其书为:“昔人谓右军《乐毅论》为千古楷法之祖,其言确有理据。盖《黄庭》《曹娥》《像赞》非不妙,然各立面目,惟《乐毅》冲融大雅,方圆适中,实开后世馆阁试策之端,斯为上乘。”〔11〕其楷书结字严整,结体内敛,清秀刚逸,情感内敛,闲适祥和,显见其温润、平和之情感。

王羲之行书整体精巧、轻盈、飘逸、宁静,是典型的魏晋风度,但各时期作品又各不相同。《兰亭集序》帖文与书相契合,王羲之能将彼时天朗气清、酒酣微醺、放纵肆意之情与笔性、墨性融汇,于“天人合一”状态将彼情彼景合而为一,从而书“天下第一行”《兰亭集序》。此帖线条点画劲健遒媚,藏锋露锋,方圆相合,而不同的映带、顿挫、方圆、曲直线条则蕴含不同的心理轨迹与情思,如起笔的妍美多变体现清和雅致的心理状态,笔法之顿挫即线的起伏,富含鲜明个性的节奏与情感,映射出对人生的感慨。苏轼于《次韵答舒教授观余所藏墨》一诗中云“非人磨墨墨磨人,瓶应未罄罍先耻”,也提及墨与情感密切相关。磨墨是书写书法的准备阶段,通过研墨,书家可以调整情绪,酝酿创作情感,且通过不同墨色变化表达自己的情思。正如此幅作品用墨浓淡变化精微,枯润相得益彰,滋润相间,生动流动,富于生机,且此篇墨色整体较滋润,而整体呈现冲和、温润之情,极富君子中正平和、温润雅正之意。兼此帖结字灵动险绝,或大或小,宽窄长短相合,虚实收放有度,而字间空间也富于变化,字间距、行间距分明,且随着书写进行,书家情绪也随之起伏变化。如篇首书写速度和缓,楷行字体间或可见,显见其雅致、愉悦的情感。而随着行文展开,书家对生命的忧思、对人生的感慨而促使作者情感随之飞扬,从而中部书写速度逐渐加快,出现牵丝映带、飞白,以至于情不可扼而难以自抑,末尾可见兴之所至,亦有涂改痕迹。而行间距也体现了情感变化,如行间距篇首较小,情感温和平缓,转而文末行间距渐宽而情感放纵、飞扬激荡。虽整篇情感有鲜明跌宕起伏之变化,但整体体现出王羲之“文而不华,质而不野,不激不厉,温文尔雅”之书风。

王羲之最能体现新体势之《丧乱帖》,其笔法精妙,情感起伏变化也更为明晰。此帖为其祖墓再次被毁而其未能奔驰亲临修缮时有感而发,书家无奈与悲愤之情不可遏制,情难自抑而倾诉于笔端,正如帖中所书“先墓再离荼毒

号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何”。书家难扼悲愤之情,通过笔法点画的精深造诣,或劲健,或飞动,或疾涩,轻重缓急,对比反差强烈,极富动态之变化。更兼墨色浓淡相间、枯润相杂,浑厚与轻盈对比,更显情绪之跌宕变化。而这些极具对比的关系决定了作者跌宕起伏、激烈的情绪。此篇书写时字体又由行转草,字体变迭,面目众多。再兼结字摆脱章草与隶书取横向之势,变而为以纵长取势,又新创前后相邻字连贯书写,打破字字独立之章草结构,且欹正对比,大小互用,快慢有致。章法上,每行左右摇摆,左顾右盼,前紧后松,配合单字变化。篇首已情难自抑,而篇尾情绪更为外露,线之速度、字之连贯显见书家情感由抑至扬之变化。

相反《平安帖》,轻重、快慢、大小、正侧变化丰富,但对比反差不大,多以渐变的方式过渡流畅,反映出一种平和、安静、娴雅的趣味。

王羲之其他手札,件件不过数行,虽然皆问候、述事之语,但都能逸笔余兴,淋漓挥洒,或媚或妍,姿态横生,令人折服不已。

2.王献之书法作品情感表现

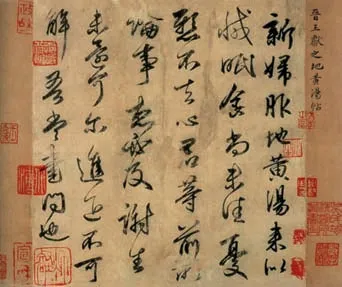

俗语有“书如其人”之说,其语恰巧言明个人之性情与情感可从其书作中探其踪迹。书作之面目与其人格高度统一,书作中符号化、抽象化之形象体现的正是人类丰富且富有变化的情感世界。元代陈绎曾谈“情”则曰:“喜怒哀乐,各有分数。喜即气和而字舒,怒则气粗而字险,哀即气郁而字敛,乐则气平而字丽。情有轻重,则字之敛舒险丽亦有深浅,变化无穷。”〔12〕王献之除继承了魏晋人飘逸高致的风度外,更有文艺青年的潇洒从容和任意随性。如王献之楷书《玉版十三行》,其笔法细劲灵秀,提按、转折、顿挫等较之其父更为夸张,部分点画拉长更为舒 张,且线条自由流畅、妍美、挺拔俊秀,起伏跌宕多变,亦有“外拓”之特点,点画间对比加强,较其父情感尤为外露,情感洒脱散漫,极具妍美与洒脱之感。其楷书结字,中宫收紧而四周舒展,萧散落拓,外拓之笔势极为明显,结体险绝多变,顾盼有致而情感放逸跌宕、纵情肆意。其章法能打破如棋子般横竖成行的布局,竖虽有行而横无行,布局于有法处而无法,自然多变,情绪变化也更为恣肆奔放。

王献之行草书作品中蕴含的情感较其父也更为激烈,其行草书作品具有鲜明“一笔书”特点。所谓一笔书,即在书作中不仅一字之内保持线的连续呼应,且同一行内上下字间也萦绕绵延、连环不绝。如其《中秋帖》,笔势更显跌宕绵亘。此帖线条连贯流畅、厚润圆转且迅猛洒脱,运笔飘逸激荡且轻重分明、缓急有致、粗细对比,较丰厚线条连带萦绕而放纵无滞,故激荡线性于情感表达更为强烈。而墨色浓郁、滋润,较少飞白,墨色厚重暗含情感更为丰沛饱满。此帖结字更富特色,其书独具“破体”面目,结字能打破单字空间连贯规律,“一笔书”表现情感更为激越多变。又如其结字较其父虽字心居中,但其字中轴线却打破中正垂直,变为左右欹侧,摆动较大,如篇尾“等大军”三字,“等”字中轴线大幅度向右倾斜,而“大军”二字中轴线又复归中正,较先贤结字奇娇不群,但空间结构与跌宕变化中又显匀净妥帖。同时字间距紧密,同行内上下字衔接密切,行间距较松散,开合有度,疏密多变,刚柔并济,故所彰显之情感也更为猛烈。

[东晋]王献之 新妇地黄汤帖(唐摹)25.3cm×24.0cm 纸本 日本东京台东区立书道博物馆藏

[东晋]王献之 鸭头丸帖(唐摹)26.1cm×26.9cm 绢本 上海博物馆藏

小结

中国书法为独特之艺术形式,通过线条律动,墨色变化,结构空间构成,揭示着书家丰沛情感世界,蕴含丰富生命感悟。正如韩愈评张旭曰:“往时张旭善草书,不治他技。喜怒窘穷,忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。”〔13〕显见书法正是情感的抒发,“二王”书法也正显现着此艺术规律,其书正可谓为情感的艺术,能直扣心灵,撼动人心。清刘熙载也曾言:“写字者,写志也。笔情墨趣,皆以其人之性情为本,足则理性情者,乃书家之首务也。”〔14〕盖如此,故“二王”书法蕴含生命意蕴,超逸绝尘之书风历经千余载仍承续不绝。

注释:

〔1〕 〔2〕〔3〕毛万宝《中国古代书论类编》,安徽教育出版社2009 年版,第863 页。

〔4〕 《历代书法论文选》,上海书画出版社1979 年版,第5ü 6 页。

〔5〕 傅雷译.罗丹著《罗丹艺术论》,山东画报出版社2017版,第3 页。

〔6〕〔13〕同上,第292 页。

〔7〕 同上,第P876 页。注释:

〔8〕 宗白华《美学散步》,上海人民出版社1981 年版,第170 页。

〔9〕 马永强《〈书谱〉译注》,郑州:河南美术出版社2006年版,第98 页。

〔10〕 邱振中《书法的形态与阐释》,北京:中国人民大学出版社2005 年版,第34 页。

〔11〕 同上,第625ü 626 页。

〔12〕 同上,第490 页。

〔14〕同上,第714ü 715 页。