段玉裁的古音体系及其对方音的态度

乔全生

(陕西师范大学 a.文学院; b.语言科学研究所,陕西 西安 710119)

段玉裁是清代古音学研究的大家,他所提出的支脂之三分、真文分部、侯部独立、“同谐声者必同部”说、合韵说等在学界影响深远,具有划时代意义。正如王力所说:“清代古韵之学到段玉裁已经登峰造极,后人只在韵部分合之间有所不同(主要是入声独立),而于韵类的畛域则未能超出段氏的范围。所以段玉裁在古韵学上,应该功居第一。”〔1〕对于这个评价,段氏当之无愧。段氏古音体系体大思精,义例谨严,构思缜密,《六书音均表》就是段玉裁入蜀数年、潜心商订、幸而成之的一部古音学力作,其中所分的五表为:“一曰今韵古分十七部表,别其方位也;二曰古十七部谐声表,定其物色也;三曰古十七部合用类分表,洽其旨趣也;四曰《诗经》韵分十七部表,胪其美富也;五曰群经韵分十七部表,资其参证也。”〔2〕这五表互为表里、互相为用,相反相成,共同构成了段氏古音学的完整体系,对这五表的正确解读自然也是深入把握段氏古音学思想的先决条件。

不过,我们稍一留意就会发现,段氏的《六书音均表》中几乎不提方言,这与其前辈学者顾炎武、江永等人以方音审取古音来解释异部相押问题的做法形成了鲜明的对比。那么,不采方音说的段氏到底是如何解释异部相押问题的呢?段氏的诀窍就是合韵说。当然合韵说也遭到了当时及后来一些学者的批评,晚清山东人时庸劢《声说》(卷下)批评段氏:“夫至部同入者,真也,非耕也;耕部同入者,支也,非至也。段君支至不分,一遇此等,辄目合韵。不知耕真方音偶借,古或有之”〔3〕。姚文田《说文声系·自序》云:“然段书诸部皆言合韵,里巷歌谣,天籁自发,音谐则用,讵识部居?故合韵之说不可用也”〔4~5〕,批评段氏重合韵之说而拒斥方音。那么,事实究竟如何呢?本文将从以下几方面加以分析。

一、段氏拒斥方音是出于维护同质性理想化古音体系的考虑

顾炎武、江永、戴震都承认古有方音,并将此看作合韵的主要原因。段玉裁则不这么认为,他只承认所谓合韵是同一语音系统内部的邻韵相押。清人对段氏拒斥方音的批评是激烈的。难道段玉裁真的不懂方音吗?事实并非如此,其实段氏是有方音观念的,他的太老师江永在《古韵标准》中以方音审取古音,段氏在《周礼汉读考》中亦赞成郑康成等援扬雄《方言》与实际“方言”来解经,并且段氏自己亦使用“方俗语言”以证经传。如段玉裁《周礼汉读考》卷一:“‘茆菹’……《鲁颂》释文:茆音卯,北人音柳”〔6〕。又,“‘豚拍’……此郑君援《方言》以证前说之是也,河间谓豚胁为镈,则易拍为膊,训胁宜矣。”〔6〕又,“‘以秬鬯渳’……许叔重云:渳,饮也。按许义盖亦《周礼》说,谓以秬鬯釁尸口鼻,如饮之然也。许不从杜。今俗语谓近口少饮曰泯”〔6〕。又,“桼饰……凡言直谓者,皆举方俗语言明之”〔6〕。看来段氏确实也注意到了方言材料在解经中的有效作用,这说明段氏在解经的实践中是兼采方音的。

段玉裁之所以在《六书音均表》中不采方音说而创“合韵说”,是因为他深知自己研究的上古韵系——《诗》韵体系最需要的是一个共时的、断代的、自足的、封闭的体系,不能随便用不同时地的音读来扰乱其纯粹性和理想化状态,即为了维护上古音体系的同质性。这种做法在当时也是比较普遍的,如清龙启瑞《古韵通说》卷首《古韵通说总论》:

“论方音合韵转声”:凡《诗》韵中有明知为韵而龃龉不合者,如冲阴、谌终、调同、造士之类,顾氏江氏以为方音,或曰通用假借,段则以为合韵。三者之说,段为近理,而未为尽善。夫言方音者,无论圣人修辞立教何至于乐操土音,即谓方音可用,如《桑柔》以东韵慇,《小戎》以中韵骖,《云汉》以虫宫宗躬韵临,江氏以为皆西周及秦之诗,当日关中固有此音矣,试思鲁地去关中千有余里,果其两地相同,即不得谓之方音。此固不待辨明矣〔7〕。

清安吉《韵徵·自叙》:

虞帝以此命夔典乐教育子,周王以此考文,周公以此制礼作乐,孔子以此赞《易》,以此述六经,此夏声也。故自唐虞至于秦汉二千余年天下同声。魏晋而后,统分南北。上不考文,下无六艺,文物偏安江左,文人皆操南音,而四声于是乎分焉。四声者,大江以南之音也,又兼西土之音……国朝顾氏炎武作《唐韵正》……于经韵之不合十部者谓之方音,是尚以汉魏之音绳三代,而方音之说仍为叶韵藉口也。夫六朝诗赋每用方音作诗韵者误采之以成今韵,三代圣人岂不知音而用方音哉?且周公作乐之圣人也,孔子正乐之圣人也,周公孔子岂不知音而用方音哉?顾氏知谐声而未得其要领,故于古音有未尽通者。〔8〕

清成瓘《篛园日札》卷六《读群书随笔·古韵及四声韵》:

江氏言古无韵书,亦无四声,唐之《广韵》则严于辨声。其辨声法,如东冬钟合口呼为一等,江开口呼为二等,它韵皆准此,故又谓之等韵。余谓此亦辨六朝及隋唐以后之声耳,且不可以追范汉韵,又乌可以追范《三百篇》之韵。古固无韵书,然《秋官》行人掌谕声音,定有成法。孔子时法虽不修,尚是同文之天下,况孔子手定为经,以教万世,用方音亦即是正音。江氏乃云方音流变不可常,可以为常者当无如等韵之辨声,岂以孔子所定反不若沈约、陆法言之所定,更为贤于仲尼欤?〔9〕

清王起鹏《音学全书》卷一《原音》也说:“不知古人字皆官音,并无土音。”〔10〕可见,段氏在这个问题的理解上与上述诸家是心照不宣的。段玉裁是清代古音学第一人,其古音体系体大而思精,《六书音均表》分为表五,可资参证。段氏煞费苦心地建构了自己的古音学体系大厦,自然而然地就要维护其所建立的同质性理想化的古音体系,而拒斥方音则成为维护其所建立的同质性理想化的古音体系的手段之一。

段玉裁认为,其古音十七部的体系建立以后,“学者诚以是求之,可以观古音分合之理,可以求今韵转移不同之故,可以综古经传假借转注之用,可以通五方言语清浊轻重之不齐”〔11〕(见《古十七部合用类分表·六书音均表三》)。其“古异部假借转注说”谈到:“方言如萌蘖之蘖,秦晋之间曰肄,水火之火,齐言曰燬,此同部转注假借之理也。如关西曰迎,关东曰逆,荆郊之鄙谓淫曰遥,齐鲁之间鲜声近斯,赵魏之东实寔同声,此异部合韵之理也。”〔11〕

其实段氏诸部的合用类分也受到了古今方言俗语的启发,正如他在《周礼汉读考》中所做的那样。不过,如前所述,他碍于自己古音体系的同质性,不想让方音成分糅入自己的古音体系中。其实,我们可以将段氏的十七部体系视为一个静态的备用状态,它为语音演变(包涵方音流变与古今语音演变)提供了可能的演化路径与发展方向,而现实的语音变化则是对这些规律的动态的、局部的、真实的演示。

如上所述,段氏不取方音,只《六书音均表》而已,《周礼汉读考》则接受并运用了方音材料,其原因就在于段氏对自己古音体系同质性的维护与偏爱。无独有偶,段氏在面对合韵与双声假借的问题上所表现出的做法与态度,跟他对待方音的矛盾态度是非常相似的,这也无疑源于段氏对自己古音体系的维护与偏爱。

实际上,段氏不走审音的路子,也是为了维护古音体系的纯粹性而拒斥审音,是不想将靠推理得来的一些结论放入古音体系中从而破坏其体系的纯粹性,或破坏其共时性。他认为将可能出现于不同历史阶段的语音现象压缩在一个平面中,而其中那些在《诗经》用韵与谐声系统中不能得到充分反映的韵部分合关系与整个体系是否共时,是值得怀疑的,因为谐声系统所处的时代与《诗经》用韵时代是显然不同的。我们认为,段氏的拒斥审音与其拒斥方音,其目的是一样的,都是为了维护其古音体系的纯粹性。

二、“今韵古分十七部表”是段氏同质性理想化古音体系的重要显现

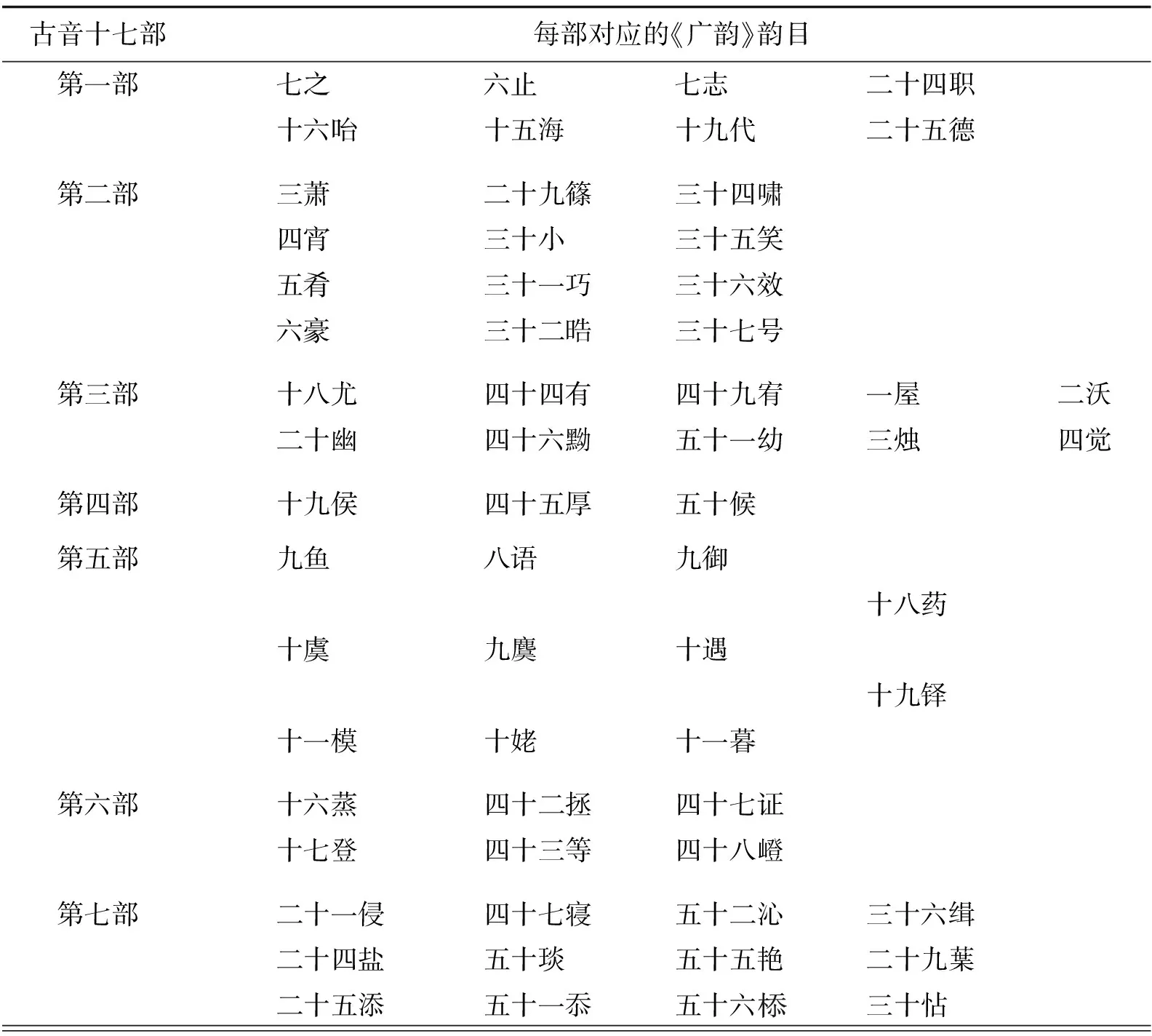

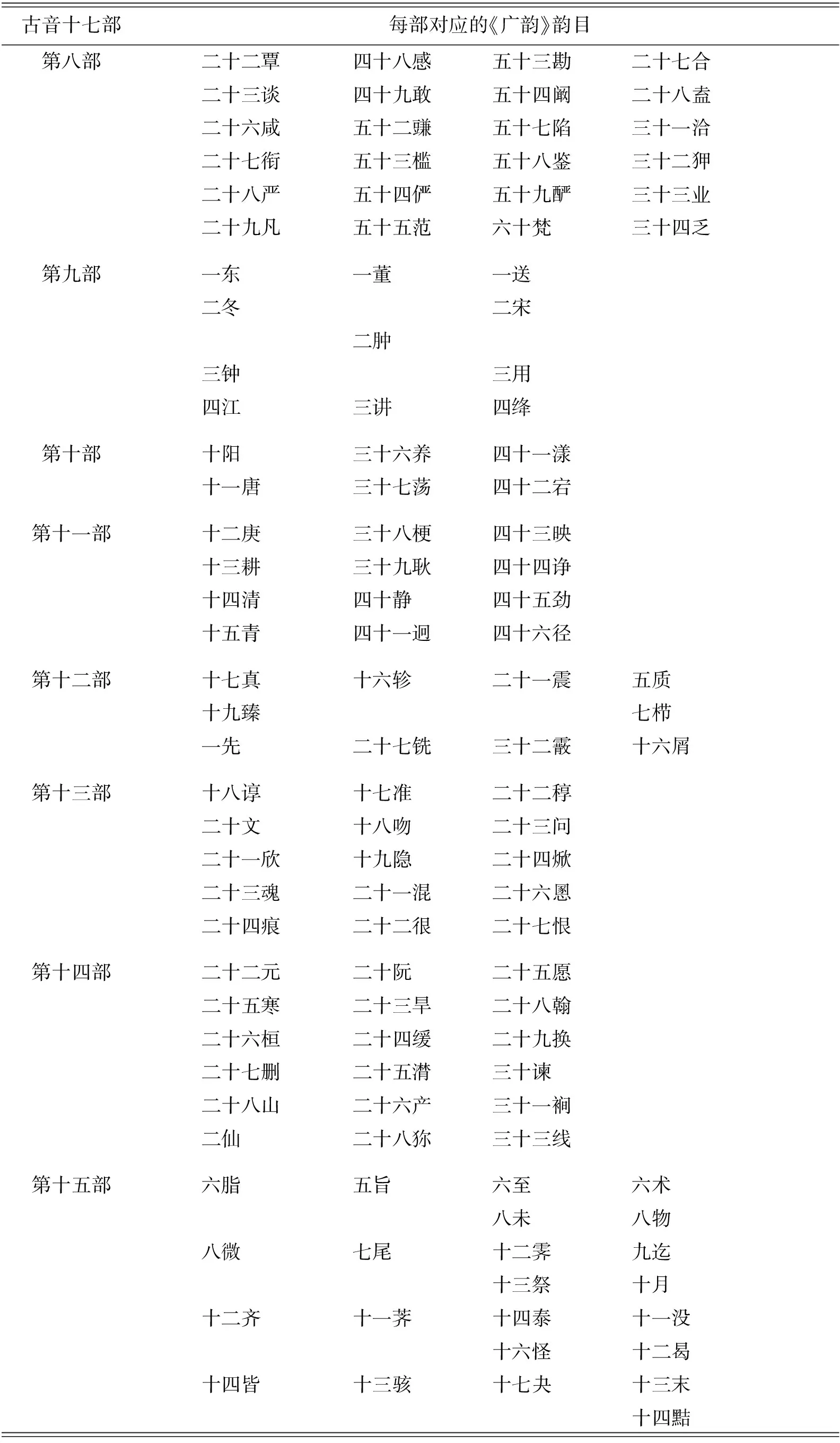

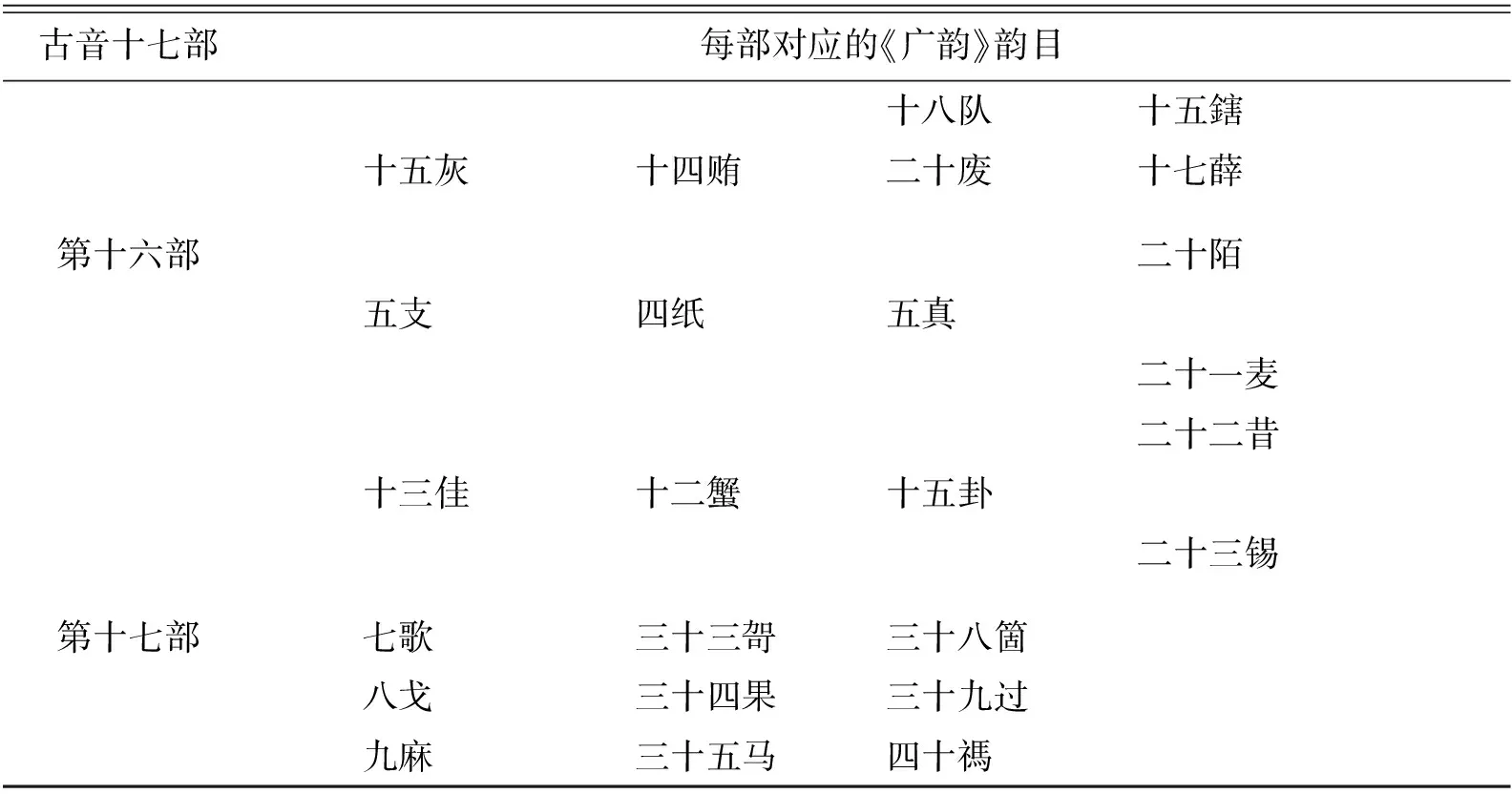

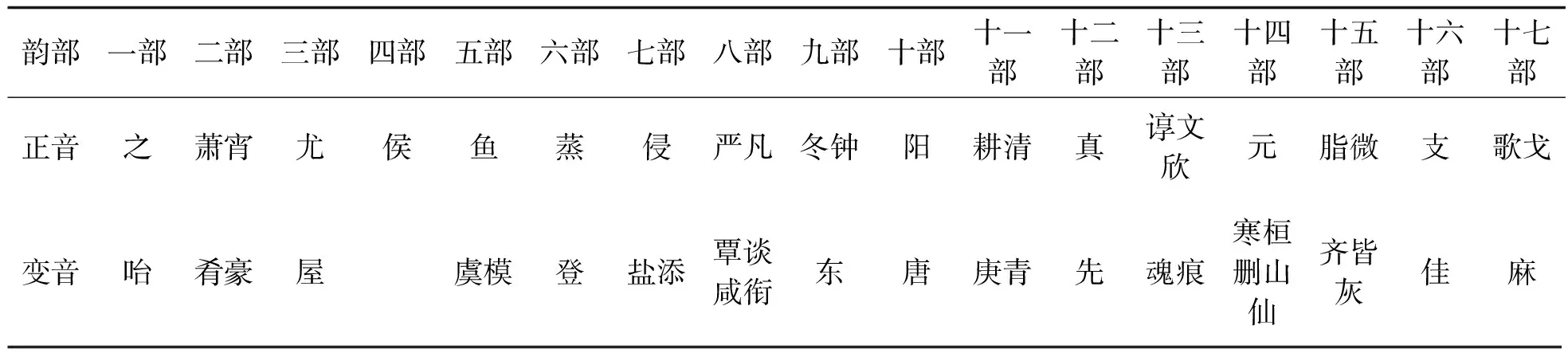

我们先对五表的第一表“今韵古分十七部表”作一较为全面的梳理,以发其隐微,探其义例。先将段氏表格转录于此(将原竖排改为横排),即表1:

表1 今韵古分十七部

续表1 今韵古分十七部

续表1 今韵古分十七部

表1讲的是上古音韵部与《广韵》韵部的对应关系,可以看出,段氏右边栏中正好是《广韵》206韵,不多不少。所以从表面看来,就会给人这样一种印象,即《广韵》某某韵属于并且只属于古音某部。但实际情况并非如此,上古音韵部与《广韵》韵部的对应关系并非如此整齐规则,顾炎武之所以备受后人推崇,就是因为他揭示了这种不规则现象,从而作出了在语言学史上和方法论意义上都值得纪念的离析唐韵的壮举。相应地,作为“顾氏古音学总结”〔1〕的《古音表》(《音学五书》的主要部分)中出现了不少“某韵半”的说法,即《广韵》一韵分属古音两部(甚至三部),这些韵目在《古音表》中可以出现两次(甚或三次),如第二支部有“支半”,第六歌部也有“支半”,第六歌部有“麻半”,第三鱼部也有“麻半”。其后的江永亦然(只是改顾氏“某韵半”为“分某韵”),如“平声第七部”有“韵目七歌、八戈、分九麻、分五支”,“平声第二部”中也有“分五支”,而“平声第三部”中亦含“分九麻”。

但段玉裁却独出心裁,自成体格:不法先贤,可谓空前;异于来者,堪称绝后。由于其后学“清代古音学的巨星”〔1〕江有诰也是效法顾炎武与江永的范式(用“某韵半”),所以王力先生对段玉裁进行了批评:

关于古韵和唐韵的对应,江有诰比段氏分得更细,也较合于实际情况。所谓“半”,所谓“三分之一”,正是个约数,但是这样分析就显得比较细致了。例如之部,段氏但举之咍,江氏加灰尤三分之一;……鱼部段氏举鱼虞模,江氏只举鱼模,而加虞麻之半,……阳部段氏只举阳唐,江氏加庚半……这些都以江氏所定为较洽当。〔1〕

需要说明的是,如果说王力先生是从韵表醒目与否的角度来批评段氏的话,自有其道理,但若真的认为段氏分析欠细,就未免欠妥,因为段氏的表四“诗经韵分十七部表”中对“某韵半”的字都以“△”标注古本音,且每部后边都有“古本音”一栏,其中所谓“某韵半”的被离析之韵都可以在这里找到其韵字,如第一部之咍就有“訧、丘”等尤韵字;与此相似,在表二“古十七部谐声表”中每部的谐声偏旁同样包含“某韵半”的辖字,如第一部就有“尤、丘、久、友”等尤韵系字。可见,段玉裁尽管在表1“今韵古分十七部表”中未对“某韵半”加以充分展示,但他在处理《诗经》韵字与谐声系统的具体操作中,确实是遵循贯彻着离析唐韵的原则,而且可以说绝无违迕之处。那么段氏因何独独在韵表中标新立异呢?王力先生在讲解该表时说:“乍看起来,这个表似乎有漏洞。第一部应该有尤韵字,如‘牛谋’等;第四部应该有虞韵字,如‘驹隅’等;第五部应该有麻韵字,如‘家华’等……其实这不是漏洞,因为段氏认为这些字是转音,而不是古本音。”〔1〕我们认为,王力先生的解释并不能令人满意。段玉裁在“今韵古分十七部表”后的“古十七部本音说”条目下说得很明白:“玉裁保残守阙,分别古音为十七部,凡一字而古今异部,以古音为本音,以今音为音转。如‘尤’读怡,‘牛’读疑,‘丘’读欺,必在第一部,而不在第三部者,古本音也;今音在十八尤者,音转也。举此可以隅反矣。”〔12〕从段氏的话中我们可以看出,所谓“古本音”“音转”是一而二、二而一的,是一个问题的两个方面,如“尤”读怡,是古本音,属于第一部,这就是它在上古音系统中的音韵地位,除此之外没有其他可能;而所谓“音转”入于十八尤,则是后世的语音流变,那是今音(《广韵》音系)的范畴。“古本音”与“音转”是一对相反相成的范畴,没有“本”无所谓“转”,同理,之所以称之为“本音”,也正是因为它在后世发生了“音转”,所谓“古本音”是从上古语音系统着眼,而谈“音转”则是从“时有古今”引起了“音有转移”的角度来审视。所以段氏“今韵古分十七部表”中没有充分展示“某韵半”的具体归属并非如王力先生所说,“因为段氏认为这些字是转音,而不是古本音”〔1〕。正好相反,那些所谓“音转”在上古音系统中恰恰就是“古本音”。那段氏如此处理的道理何在呢?我们认为,答案只能从段氏自己的古音思想与严整的古音体系中去寻找。

首先,段氏古音十七部的确立建立起了严整的上古语音系统,这是古音的整体构架,是相对于今音系统的古音体系;其次就是在这整体构架的涵盖下出现的“一字而古今异部”的情况,段氏提出“以古音为本音,以今音为音转”,这牵涉到不同部类之间的语音流变;最后就是转而不出其类(指段氏古音十七部类)的语音演变——“古十七部音变说”,“曰音有正变也。音之敛侈必适中,过敛而音变矣,过侈而音变矣”〔12〕。这些语音尽管由于古今语音演变而发生了敛侈的变异分化,但未出其类,不涉及古音十七部之间的纠葛。这是段氏古音体系之大略。

这里还需要说明的是,与其古音体系相表里是段玉裁始终坚持的一种原则,即《广韵》某某韵属于并且只属于古音某部,这也是其“今音古分十七部表”中《广韵》韵目不重出、总数正好是206韵的原因之一。不过,我们这样说绝不是认为段氏将古音与《广韵》机械对应,使得古音学研究退回到了离析唐韵之前的水平,恰恰相反,段氏是充分贯彻了离析唐韵的原则的(见上文)。我们认为,段氏坚持《广韵》某某韵属于并且只属于古音某部的原则是以承认韵部之间语音演变有交叉为前提的,这二者看似矛盾,但在段氏的体系中却统一在了一起。段玉裁在“古十七部本音说”中谈到的“凡一字而古今异部,以古音为本音,以今音为音转“”,指的是具体字的流变①,所以与此相关的所谓“某韵半”无资格入韵部表,因为在段氏看来,这对古今对应的整体语音体系是没有多少影响的,古音与《广韵》韵部的对应应该是单一的(就部类而言)。

正是基于这种考虑,所以段氏韵表(指“今音古分十七部表”)中不涉及“古本音”“音转”,只有“音之正”与“音变”,即韵表中列出的只是那些上古音中同部的《广韵》韵目,这些韵目后世尽管因语音上有了敛侈之异而分韵别出,但仍较他韵关系为近,也就是我们所说的转而不出其类。基于此,我们认为,段氏的古音十七部在某种意义上似乎可以说是超时空的,部居关系古今无变,敛侈之异是部内分化,对外在格局没有多少影响,中古206韵全部分配于十七部中,各有所属,无一遗漏,亦无一重出,即每一韵都有自己古今无变的部类归属。“古本音”“音转”所涉及到的古今异部的字不能影响部类界划,这些字只是在古今演变中从一部转到另一部。它们无论古今,都不是所在韵部的典型代表,因为它们的“立场不坚定”,所以它们没有资格代表韵部,只能代表它们自己,亦即它们的变化只说明个别字的流变,可以揭示韵类间一定的音转流变关系,却不代表韵部本身。如“訧”字中古尤韵,古音在第一部,段氏绝不会在第一部中列入尤韵,只是说“訧”这个字古音在第一部,今音转入于第三部尤韵中,变化的是“訧”这一单字,而尤韵则是古音属第三部,今音仍属该部类,尽管该部类已因过敛过侈的变化由“古音适中”的状态而分化为几韵,但部居未变,所以尤韵在音系格局外在表征中的地位并没有发生变化。段氏体系谨严,顾炎武的重出的“某韵半”,段氏只取其一,即古今同部的为合法,古今异部的则从部类层面上抹去,只视为部分字由一部到另一部的流变,即由古本音→音转,这是个案的考察,而绝不会触及部居的宏观建构。质言之,段氏处处在维护他心目中严整的古音体系,即《广韵》某某韵属于并且只属于古音某部,二者之间是一种单一对应关系。正因为此,所以段氏的韵表中才出现了王力先生所说的诸如“耕部段氏举庚耕清青,江氏只举耕清青,而加庚之半;阳部段氏只举阳唐,江氏加庚半”〔1〕的不对称现象,即江氏(指江有诰)以某韵半形式于两部重出的韵目,在段氏那里只出现于一部(且将“半”字隐去)。

基于以上讨论,我们认为段氏古音十七部与《广韵》韵目对应关系的建立依据的是这样三条原则(当然要以《广韵》某某韵属于并且只属于古音某部为前提):

(1)古音。这是考古的结果,主要利用《诗经》用韵,其次是谐声材料。段氏是考古派的杰出代表,当然要以此作为划分部类的最重要的标准。这是其他任何标准都无法替代的。

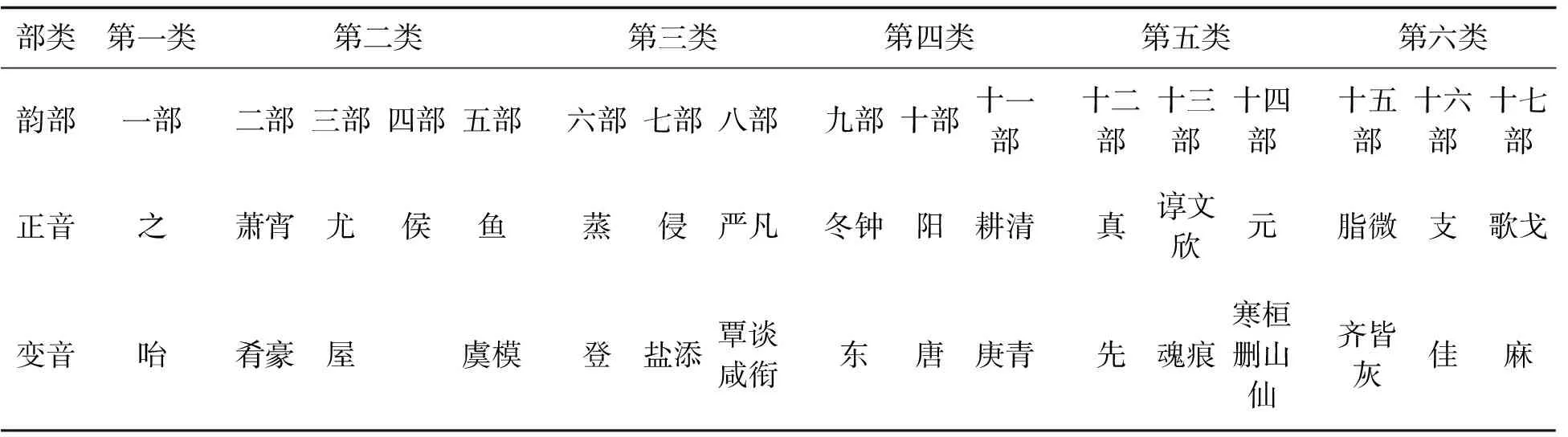

(2)体系。这里主要体现为“正变”的搭配,有“音之正”,就要有“音变”来相配,以确保(或说维护)体系的严整。当然,这一切要在不违背第一条原则的前提下进行。段玉裁“音之正”与“变音”的搭配(据表1后之“古十七部音变说”)可见表2。

表2 “音之正”与“变音”搭配〔13〕

(3)今音。在满足前面两条原则的前提下,段氏也注意到了各韵在今音系统中的亲疏关系,这在一定程度上表现为对音值(指今音系统中)的关注。

当然,这三条原则并非鼎足而立,其重要性是依次降低的。若从优选论的角度讲,它们之间存在一个明确的等级序列(arbitrary rank order)〔14~15〕,那就是:

可以看出,“今韵古分十七部表”是段氏同质性理想化古音体系的重要反映和显现。

三、段氏同质性理想化的语音体系可能会导致古音体系的某些缺陷

段氏古音学内容广博、思虑缜密,建立了严整的古音体系,但段氏功也在此,过也在此。段氏古音体系的缺陷可概括为以下几点:

1.韵类关系古今无变——过于理想化的语音体系

段玉裁古音十七部的确立确实是古音学体系上的巨大进步与完善,为后世的古音研究创立了可以据依的部类模式,经受住了时代和历史的考验。不过,遗憾的是,这一完善的体系却因段氏的过度推衍而走向了极端。毋庸置疑,古音十七部所反映的十七部相互之间及其内部所含《广韵》各韵之间的关系在上古音体系中是正确的,但若将这种关系无节制地推衍到今音(《广韵》音系)系统中,却是不妥当的。段氏第十二部“真先”的搭配就是他进行这种错误推衍的集中体现。他明明说的是“凡一字而古今异部,以古音为本音,以今音为音转”〔12〕(《古十七部本音说》),但在具体操作时,却将十四部中居于山摄“大本营”的先韵字标注古本音(以先韵字读同山摄为古音),而将十二部与真搭配的先韵字后世在音值上向山摄字的趋近说成是后者向前者的转变。造成这种错误的根源就是段氏认定了真先的搭配是古今无变的,后世尽管有变转,但它们的关系仍较他韵为近(当然这也是他正变理论的需要,见上文)。为了维护真先搭配格局的超时空的稳固性(即维护古音十七部的韵类格局的超时空性),他不承认上古与真相配的先韵字后世向山摄趋近的事实(坚持虽变而不出其类),于是采取了相反的说法(第七、八两部的情况同此)。

2.在今音中寻求古音音值——根基不牢的“正变”理论

应该说,段氏的正变理论是欠科学的,他坚持“古音韵至谐”,认为“古有正而无变”,即在段氏正变搭配的体系中,正音音值是古今无变的,后世的分韵是变音对正音的偏离,但这种偏离音变只能是变而不出其类。也正是因为这种错误认识的主导作用,才导致了他对真、先二韵在语音史上关系的错误指认。

同样,段玉裁至死搞不明白的支脂之三分也主要是导源于他的正音古今不变的看法。他虽然依据《诗经》押韵和谐声材料将支脂之一分为三,但这三个韵部的区别到底在哪里,即音值有何不同,他却知其然而不知其所以然,因为他认定了古音多敛,有正而无变,而支脂之三韵都是三等韵,都是正音(都有敛的特性),这就更增加了区分的难度。当然,这也与清代古音学家据以研究古音的参照系统的狭隘性有关,如以审音著名的一代宗师江永对“等”的解释就非常突出地表现出了这种局限性。江氏说:“一等洪大,二等次大,三四皆细,而四尤细。”〔16〕李荣先生说:“要了解江永的真意,先得问他对‘等’的解释是从哪里来的?说穿了非常简明易晓。江永的话大概是根据当时所谓官话,就是18世纪前期的北京话说的。”〔17〕徐通锵先生认为:“这种标准无法解释方言之间的差异,也与模的*o、东的*u的洪细有矛盾,”江永的“论断与一些南方方言的语音特点显然是矛盾的,其中最明显的是‘三四皆细,而四尤细’的说法。根据现代吴方言和闽方言提供的线索,四等韵的元音低于三等韵”,可见这种说法“经不起方言事实的检验,我们不必把它奉为万古不变的教条”〔18〕。

既然如此,段玉裁的古敛今侈说也就失去了得以存在的根据,而且段氏的“古有正而无变”(即各部正音古今音值不发生改变)违反了音随时而变的观点。王力先生说:“语言是发展的。先秦古韵,经过两千多年的多次演变,决不能直到今天还原封不动地保存着古读。应该承认,决大多数的先秦古韵音值到今天已经发生很大变化,乃至面目全非。”〔19〕正如李荣先生对江永“等”的界说的寻踪一样,我们也不禁要问,段氏对各韵敛侈的认定所依据的语音背景是什么?不难看出,其依据即参照系同江永一样,依然是“北京语音那一路音系”〔17〕。这自然就遮蔽了他的眼光。因为北方系方言的演变较快,只据此研究古音是不行的,沿江一带的方言提供的信息对探求古韵音值也远远不够。但清儒的目光却局限于此,又加之他们各部正音音值古今不变的错误观念,所以段氏不会想到支、脂、之三部中竟会有主元音不是i.-i而是舌位较低的其他元音。高本汉在历史比较语言学的指引下,用方言系统地构拟古音,特别是东南方言与域外对音时,不无骄傲地说:“关于支韵,福州话替我们揭破了这个谜。……就是说支纸真韵的大多数字,韵母是-ie”〔20〕。这就打破了段玉裁“古有正而无变”的神话。

3.拒斥以个别字的流变审取古音的方音说——韵部及其变化的整齐划一

段氏将他的十七部体系精心分出了六大类别,以便说明部类之间的合韵及与今音韵类的对应关系,见表3。

表3 古十七部合用类分

从表3可以看出,段氏很注意维护自己建构的严整的古音部类体系,不允许个别字的流变触碰这个理想化的“大厦”,更不允许个别字以方言读音的形式糅杂到整个体系中。

虽然段氏同质性理想化的语音体系可能会导致古音体系的某些缺陷,但我们不能苛求古人,正如鲁国尧先生所评价的,《六书音均表》不仅全面涉及古音学的诸多问题,“是音韵学的丰碑”,而且“它抽象出了诸多理论、思想、创建了很多模式,形成了一个坚实的系统”,“是中国语言学思想史上前无古人、后乏来者的大制作”〔21〕。

王力先生在《清代古音学》中用了100多页的篇幅介绍段氏的古韵学成就,在第四章“段玉裁的古音学”末尾对段氏成就做出了极高的评价,用“登峰造极”、后人于韵类的畛域“未能超出段氏的范围”、古韵学上“功居第一”〔1〕这些语句来评价段氏的古音学成就。王先生早年作为考古派是完全继承段氏的,他的这段评语既是对段玉裁之后古韵学发展大势的总体概述,也含有夫子自道之意。可见,王先生对这位学术巨人是无限推崇的。尽管段氏在他所建立的古音“大厦”中是排斥方音的,但瑕不掩瑜,段玉裁的古音体系在清代古音学领域中所占有的重要地位以及对清代中后期古音研究产生的积极影响则是广泛而深远的。

(本文在写作中得到宋洪民教授的大力帮助,论文曾在2015年8月南京举办的“段玉裁诞辰280周年纪念暨段学、清学国际学术研讨会”上宣读,这次发表做了较大修改。特致谢意!)

注释:

①我们认为,“古音”(或叫“本音”“古本音”)的概念在清代小学家的头脑中应该有两个层面的含义:一是相对于今音(通常指《广韵》音系)的周秦(《诗经》)汉语语音系统,一是古今有变化从而与《广韵》异部的那些古音。前者是后者的依托,而后者则是前者得以存在的根据,所以要研究前者,必须从后者入手,个案研究是系统研究的基础。正是在这个意义上,段氏将研究的重心放到了古今相异的韵部的研究上,从而提出了“古本音”与“音转”的概念。我们认为,段氏这里的“古本音”是第二个层面上的,是与“音转”相对的,即古今有变化从而与《广韵》有异的古音。而那些古今同部的音单独拿出来是无法叫做“古本音”的,因为它没有相对应的东西;但它与古今有变的“古本音”组合而成的有机整体——《诗经》语音系统,则是第一个层面上的古本音,因为这是与今音系统相对的矛盾的一极。段氏的“今韵古分十七部表”便是这一系统的形象展示。具体可参宋洪民《也谈“古本音”》,刊于《古汉语研究》2008年3期。