太原市第十一中学校:探索多维育人新模式

郭维易

创建于1956年的太原市第十一中学校坐落于太原市北端的迎新街,是一所市属全日制公立完全中学。半个多世纪以来,秉持着“厚德至善,博学致远”的校训,学校在太原市的教育沃土上默默奉献着自己的力量。2016年,学校进行改造升级,硬件设施设备以国家教育部一级标准配备,所有教室均配备现代化多媒体教学设备,并建成校园网。2017年,樊晓东出任学校校长,他注重对教师的培训,引进现代化的教学手段,对学校实行严格的准军事化管理,让这所经历了半个多世纪风雨的学校焕发出新的生机。

以“士人”精神引领学校建设

樊晓东来到十一中以后,提出将“士”文化作为学校文化的核心要义,即“仁为己任,士人弘毅”。在古代,“士”肩负有治国治民、济世济人的重任。用现在的话来说,就是“坚持真理正义,坚持独立人格”,旨在激励十一中人用仁爱之心和“士人”精神坚持独立人格、诚信正直、善谋善为,成为有理想信念、有本领担当的新时代追梦人。

在十一中有这样的共识:教育的根本是教会孩子做人。将“士人”精神作为学校文化的核心,就是要激励教师有仁爱之心和悲天悯人的情怀,同时在潜移默化、润物无声中培育学生的“士人”风范,让他们有积极的人生态度,有梦想、有信念、有责任,有创新精神和实践能力,正直诚信、自立自强,做新时代的“士人”,书写人生的精彩华章。教育的本质就是书写理想的事业,要想办好学校、做好教育,就需要用一种精神去鼓舞和感染全校师生,让大家在这种精神的感召下奋勇拼搏,不断前行。

关于办学思想,樊晓东认为:“不欲琭琭如玉,珞珞如石。一所好的学校应该有两个标准。首先,看学校能不能成为师生温暖的港湾,能不能教育所有的学生获得成功。这里的成功是指遵循人的身心发展规律,引导学生成为身心健康,具有自主性、独立性与创造性的人,从而身心健康地融入到社会。其次,看学校能不能让所有的老师体验到幸福感和职业的内在尊严。如果教师不能够感受到幸福感和内在的尊严,那学生要取得成功是不太可能的,因为优质教育一定是建立在师生共同既善又好的生活之上的,这样教师才能创造出充满生命活力的课堂,才能为学生提供优质的教育服务。”如今,太原市第十一中学校将古老的“士”文化作为学校精神内涵,各项建设都以“士”文化作为出发点和落脚点。经过几年的发展,学校在人才培养、文化建设、教学管理等方面取得了一定的成果。

巧用“五字经”,助力学校实现教师素质现代化

21世纪对人才的培养提出了新的、更高的要求。振兴民族的希望在教育,振兴教育的关键在教师。21世纪,是教师从一般社会职业走向专业化的世纪,教师队伍素质的高低直接影响到教育的质量。要为祖国培养现代化高素质人才,就必须有一支高质量的教师队伍。

教師素质现代化既是一个动态过程,也是一个长期过程,不可能一蹴而就。如何在新形势下建设新教师队伍,使其走向现代化,这是摆在每一位校长面前的重要课题。为此,学校以仁、学、思、写、行的“五字经”来实现教师的现代化培养。

仁,教师现代化的内驱力。学校以孔子的教育思想为主导,创造“仁爱育人、幸福教学”的文化氛围,让教师建立起“仁”的理念,不仅可以让每位教师在发展的道路上充满获得感、快乐感和成就感,也可以让他们发现每位学生身上不同的闪光点。学,教师现代化的加油站。学校以教研组为主体开展校本教研活动,让理论与实践相结合,让老师交流并解决在课堂上遇到的问题,建立教师专业成长的长效机制。同时以外出培训和校际间的交流为载体,为教师的现代化发展量身定制培训菜单,满足教师的个性化需求,让他们有更加广阔的教育眼界。思,教师现代化的敲门砖。“思”指“勤思”。为鼓励教师勤思考,学校先后举办了9次“开启美好的教育生活”主题讲座,让每一位教师依据自身教学特点,思考自己所教学科的核心素养如何渗透、思考自己的教学风格和特长,以期打造出“百花齐放、学生受益”的现代化课堂。写,教师现代化的催化剂。一是多写,即随时记录自己的教育生活,注重记录教育的具体情境,关注教育事件的“真实状态”;二是善写,即教师通过对自身专业发展过程中点点滴滴的梳理、总结,思考自身的得失,有针对性地解决自身发展中出现的问题,形成教学案例、教育叙事、论文论著等。行,教师现代化的助推器。“行”在这里就是“力行”、努力实践的意思。当代教育非常注重“做中学”,只有在做的过程中才可能汇聚起更多学识和经验,积累起牢固可靠的知识,生发出才华。

习近平总书记曾说过:“一个人遇到好老师是人生的幸运,一个学校拥有好老师是学校的光荣,一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。”十一中通过“仁、学、思、写、行”建设新时代的现代化教师队伍,提高学校的办学水平,使每位教师成为“好老师”。

准军事化管理,培养学生良好的行为习惯

2018年9月,十一中设立了全封闭寄宿制初中班。学校以培养学生“学会做事、学会做人、学会学习”为目标,以“全关注、全程化、全方位”管理为重点,实行“三精”教育,即精品教学、精细管理、精心陪伴,实行准军事化管理,坚持思想教育与严格管理相结合,理论教育和生活教育相结合,让学生形成良好的行为习惯。

“良好的开端是成功的一半。学校在每学年新生入学的军训中实施强化训练,请职业军人为学生进行正规化军事动作训练和内务卫生规范教育。学生从服从教官和带队教师的要求做起,按军人的标准要求自己,体会到了国强我强、实现中国梦的责任,在强健体魄的同时真正懂得了坚持坚毅的内涵。”负责相关工作的戚元明老师这样说道。实行准军事化管理以来,学校制定了《学校卫生管理制度》《学生行为习惯养成制度》《宿舍文明公约》等规章制度,并且认真落实。学生从早晨起床到晚上熄灯都进行了严格安排,天天一跑操、人人有事做,食不言、寝不语。教官带领宿舍长定时检查、复查,及时公布结果,每周一小结,每月一汇总,每学期一总评,检查成绩作为“新时代好少年”评选的依据之一。通过执行各项制度,学校宿舍卫生干净整洁,学生每天都能保持被子“豆腐块”,宿舍氛围温馨和谐。

随着校园文化建设的不断深入,宿舍文化成为校园文化的重要组成部分,宿舍建设已不再是单纯意义上的卫生评比,而是上升到学生思想德育建设的高度。学校以宿舍文化节为契机,让学生自己动脑动手,充分发挥特长,对宿舍内部和公寓走廊进行整体布局、创意制作。学生们用画笔表达家国情怀,每张床上粘贴军事化管理三字经、励志名言,每面墙悬挂学生的手抄报、书法作品,他们用心装扮宿舍,使自己的“第二个家”更加文明、温暖。

关于学校的人文关怀,樊晓东有这样的见解:“精心陪伴是学校人文关怀的重要体现。对学生进行严格管理的同时,学校更注重教师用爱心培养学生的爱心,关心学生的喜怒哀乐。特别是对住校生尤为关注,学生生病了,教官和值班教师整夜守候;学生情绪不好,政教主任时刻关心、谈心开导;学生家庭困难,领导、老师将自己的饭卡送给学生。人文关怀文化成为更深层次、更加温暖的宿舍文化,从心理和思想上树立学生的感恩与自强意识。”

多元树人,浸润师生生命情怀

学校以全面实施素质教育为目的,以实现教育现代化为导向,构建了“问学AI”课堂教学模式和“三体”育人生态系统,促进实现“人的现代化”。学校以“一梁四柱”为主线,开展校本课程和社团活动,打造特色鲜明的教育舞台,让每位学生发现最美的自己。

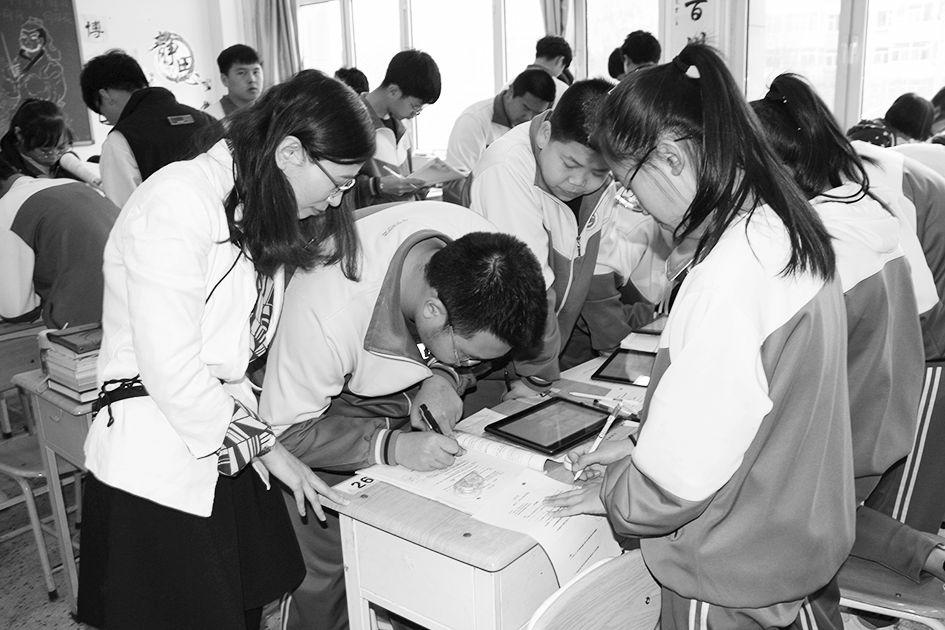

在国家“推进教育信息化”的过程中,十一中适应时代要求,引进翻转课堂资源,将信息技术与传统教学融合,构建以“三问、两学、一爱”为核心的“问学AI”课堂,实现线上线下混合式学习,在提高教学质量的同时让良好的学习习惯和能力陪伴学生终身。“三问”包含两个层面和三个环节的内涵。第一个层面是立足于事物发生发展的角度,从开始、过程及结果进行提问,明白“是什么、为什么、怎么办”,知其然还要知其所以然。第二个层面是立足关心学生的角度,从学生的过去、现在和未来三方面提出问题,方式可以是师生间、生师间、生生间的互动。“两学”是指被动学和主动学。翻转课堂,提前推送微课,在看似被动学的表象下,学生已经在独立思考、主动学习,体现在课堂上的就是思维碰撞的讨论、大胆展示的自信。“一爱(AI)”有两层含义:AI代表的是人工智能,就是先学后教,以学定教,实现学生的个性化学习;另一层含义代表的是爱心和关心,也就是说课堂里用大数据手段教学,从学生的实际出发,线上线下实现混合式学习,时刻关注学生对学习兴趣的恒温度和内心对学习的体验和感受。“问学‘AI是我校课堂改革的重要一环,在实际教学中,我们将问学‘AI渗透到学生学习的所有场景中。课前,教师录制10分钟的微课即时推送给学生,指导自主预习;课中,根据课程内容随堂检测,并运用大数据统计学生知识点掌握情况;课后,系统又会推送有针对性的专项训练,学生自主学习的能力得到了很大的提高。”学校老师韩亚丽这样说道。

“三体”系统是指唤醒体育意识、赋予体育技能、弘扬体育精神,让学生于运动中塑造健全的人格。学校开展利于学生身心发展的多种户外活动,组织远足徒步等,并使之常态化。学校还开设了足球、篮球、乒乓球、健美操、软式棒垒球等多种体育课程,每天一节体育课,每人一项体育技能,锻炼强健的体魄、提高抗逆力,培养敏捷的思维和团队精神,养成拼搏进取的心态。樊晓东认为,真正的体育精神是通过运动培养独立品格与坚强毅力,加深对生活的理解和热爱。学校在学生管理方面倡导个人行为规范化、同伴尊重友好、有高度的责任感与荣誉感,用体育精神迎接现代化生活方式。

学校坚持以“一梁四柱”体系激励、挖掘学生潜能。“一梁”即以“星级学生评选”为桥梁,在准军事化管理中用榜样的力量引导学生做自我教育的主人,扣好人生第一粒扣子。“四柱”即以国学诵读、艺术课程、科技创新、体育品质为育人的支柱。据介绍,学校组织了形式多样的国学诵读活动,学生在吟诵中品悟经典,在诵读中传承美德;把书法、陶笛、民舞等藝术课程作为校本课程,纳入正常教学工作中,连年为高校输送了大量的艺术人才,学生的美育素养得到提高;开展了“木梁承重”“过山车”“创意微拍1+1”“跨海飞行”等科技创新项目,在全国青少年未来工程师博览与竞赛中屡创佳绩,激发了学生的创新思维和创造力;在“三体”育人生态系统中,学生顽强拼搏、主动迎接挑战的心理素质和意志品质得到了增强,培养了良好的体育精神。

半个多世纪以来,学校师生一直以昂扬的精神奋勇前行,先后荣获“山西省基础教育课程改革先进学校”、太原市首批“中华优秀传统文化教育基地校”、太原市“科普双百基地校”、全国“软式棒垒球实验校”等荣誉称号。全校师生以饱满的热情努力拼搏,呈现出幸福发展的态势。我们期待,太原市第十一中学校的特色办学之花在教育的百花园中绽放得更加绚丽多彩。