博物馆教育活动的课程化

摘 要 教育活动是博物馆社会教育的重要内容之一,然而和系统性的教育课程相比,教育活动常常以比较分散和独立的方式开展,每个活动之间的关联性不大;教育课程则是有逻辑性的,通常是在一个主题下针对不同年龄段的学生开发出来的系列课程。本文以笔者曾策划与组织执行的一些教育课程为例,探析如何将博物馆的教育活动转变为教育课程,并且如何利用博物馆资源来设计和开发课程。

关键词 博物馆课程; 情境创设; 探究式学习 ;课程标准

0 引言

2013年国务院颁布了《博物馆条例》,明确指出,博物馆应充分利用馆内资源开展教育教学、社会实践活动;各级教育部门也应当鼓励学校结合课程设置教学计划,组织学生进博物馆开展学习实践,博物馆对于学校教育活动的开展应给予支持和帮助[1]。这句话蕴含着丰富的内涵,首先,教育是博物馆的灵魂,博物馆要依托场馆内巨大的实物资源来策划和组织教育活动,开发并设计能够突出博物馆特色的教育课程;其次,如果要与学校教育实现融合和共赢,博物馆教育课程的规划与实施就必须沿着“广、精、深”的方向发展。广,指的是跨学科的知识整合和探究活动;精,就是要找到博物馆教育资源与学校各科课程标准的契合点,进一步将博物馆资源变得课程化、研究化;深,则要在紧密围绕课程主题的情况下,以问题为导向,深入挖掘课程内涵,灵活使用多种不同的教学方法,激发学生的探究欲望,形成研究成果,提升学生的自主探究能力和核心素养。换言之,博物馆教育人员不仅要善于利用博物馆的各种教育资源,创设出适合学生的学习情境,而且要结合教育教学理论与方法,努力促成博物馆教育活动向教育课程的转变,实现博物馆资源的课程化。

1 博物馆的教育活动与教育课程

2019年,广东省博物馆举办的教育活动场次为4 065次,据“博物馆头条”统计,在全国博物馆中排名第9。然而,作为一名博物馆教育人员,随着多年来的躬行实践和教育活动的不断深入,笔者发现,很多活动都是“一次性”和“快餐式”的,造成了教育资源的极大浪费;部分教育活動由于缺乏教育教学理论的科学指导,在整体性、实践性、创造性和教育性上犹显不足。因此,一个更科学、更完整和更持久的教育课程系统是博物馆教育向更高水平发展的必然要求。

1.1 传统的博物馆教育活动的定义和类型

博物馆的教育活动有广义和狭义之分。博物馆的主要功能是收藏、研究、展示与教育,广义上讲,它们都属于教育活动的范畴;狭义而言,教育活动是指为了帮助观众更好地解读展览,依托博物馆资源,由博物馆社教部门主要负责,策划和组织实施的各项具体活动。通常来说,博物馆的教育活动可以分为六种类型,分别是讲解导览、动手操作、讲座培训、戏剧表演、知识科普竞赛和节假日、寒暑假、冬夏令营等主题活动。

1.2 博物馆教育课程的内涵

目前,针对博物馆教育课程还没有一个规范成熟的定义,对教育课程如何开发和设计也尚未达成共识。结合拉尔夫·泰勒的现代课程理论,笔者认为,博物馆教育课程的开发一定要有明确的教学目标;要根据目标选择适合特定的学生群体的教学资源;要采用科学的教学方法;要有效组织教学内容、精心设计教学流程;要及时对课程和学习者进行总结和评价。此外,不同于单一、具体的教育活动,教育课程是一个有主题的、分龄的、有关联性的系统。在这种框架下生成的课程是能够促进教师、学生、环境与展品的良性互动的。

1.3 博物馆教育活动向教育课程转变的必要性

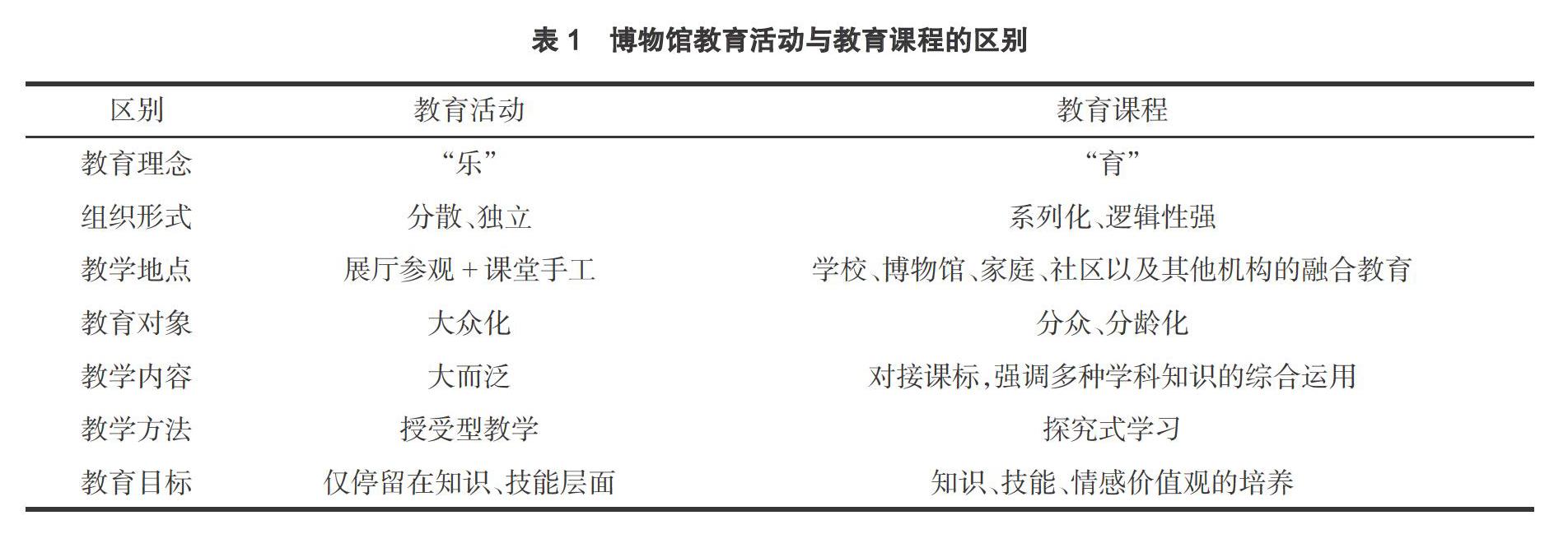

与传统的教育活动相比,博物馆教育课程有很大的不同,主要体现在教育理念、组织形式、教学地点、教育对象、教学内容、教学方法、教育目标等方面,如表1所示。

(1)在教育理念上,教育活动往往注重学生“快乐”地体验学习,在实践过程中更重视“乐”,从而淡化了教育意义;而教育课程满足的是学生的“学习动机”,更偏向“育”的功能。

(2)在组织形式上,教育活动的内容繁多,却常常以比较分散和独立的形式开展,单个活动之间的关联性不大,缺乏整体的设计;教育课程则是有进阶性和系统性的,实施时注重循序渐进,通常是在一个主题下针对不同年龄段的学生开发出来的系列课程。只有博物馆资源的课程化、课程资源的系列化才符合“可重复性、可持续性、经济性”的课程效果评估要求。

(3)在教学地点上,传统的教育活动基本上遵循的是“展厅参观+手工制作”的教学模式;博物馆教育课程则可以综合利用博物馆资源和社会资源,实现博物馆教育、学校教育、家庭教育和社区教育的融合式发展,因此,教学地点具有灵活性、组合性与多重选择性的特点,在学校、博物馆、家庭、社区都可以进行。

(4)在教育对象上,教育活动一般实施的是大众教育模式,对观众尤其是青少年观众的认知特点和知识结构不做深入研究;而教育课程却有分众化的教学对象,通常按年龄将观众分为青少年儿童与成年人两大类,青少年儿童又可以细分为3-6岁学龄前儿童、小学1-3年级、小学4-6年级、初中、高中以及特殊教育青少年6个部分。分众、分龄的教育课程不仅可将博物馆展览的传播效果最大化,还有利于课程达到预期的教学目标。

(5)在教学内容上,教育活动在设计时,与学校各学科以及学生的日常生活和经验联系不够紧密,内容过于松散广泛,知识点存在碎片化的现象,活动目标不够明确;相反,教育课程则将博物馆丰富的实物资源与学校各学科的课程标准和教材内容有机结合,并打破了学科边界,同一题材的课程内容中强调多学科知识的交叉运用,有意培养学生对知识的综合运用能力[2]。

(6)在教学方法上,有的教育活动依旧摆脱不了传统学校教育中的“授受”式教学模式,教师处于“主导”地位,教学方式单一死板;教育课程则引入了探究式的学习方法,学生是学习的主体,教师只是充当“引导者”的角色,通过设计探究问题、积极创设有利于学生自主学习的教学情境、使用多种不同的教学方式,来激发学生的好奇心和求知欲,提高学生发现问题和解决问题的能力,增强他们交流、合作的分享意识。

(7)在教育目标上,教育活动的整体目标不够明晰,有的活动的设计甚至超出了学生的能力水平,让教学效果大打折扣;教育课程除了知识、技能方面的培养,更重要的是对学生产生情感价值观的影响——通过对文物、标本、遗迹的探究学习,学生可以获得自我身份的认同和归属感,为中华民族悠久的历史、美丽的山河和劳动人民的智慧感到骄傲和自豪。

由上可以看出,從传统教育活动转向教育课程,是现阶段博物馆教育发展的必然趋势。

2 博物馆教育活动的课程化

要促成博物馆教育活动向教育课程的转变,藏品资源转化为课程资源是关键。博物馆拥有丰富的藏品资源,文物背后蕴含着巨大的知识和信息量,有利于吸引学生主动参与学习,让学生在情境化的学习环境中探究、体验和感悟。然而,博物馆的藏品资源并不等同于课程资源,只有那些与学校课程能有效衔接的内容和素材才能称为课程资源。博物馆课程资源的开发利用是指充分挖掘博物馆中藏品、人力和环境等各种因素的教育教学价值,促进学生在知识、技能和情感上的有效学习,实现特定课程目标的过程[3]。

如何利用博物馆课程资源来开发博物馆课程?笔者认为,须从两方面入手。首先,博物馆教师要积极创设有利于学习者主动建构意义的学习情境;其次,教师要主动研究学校的课程标准和“探究式学习”的理念与方法,精心设计能激发学生探究欲望的问题,对展览资源进行整合、设计,增强博物馆教育与学校教育之间的衔接。其中,学习单可将博物馆资源与学校课程资源有效衔接起来,是经济可行的学习中介,可重复持久地利用下去。

接下来,笔者将以广东省博物馆的部分自然教育课程为例,结合情境学习理论和“探究式”的学习方法来探讨和分析如何开发与利用博物馆课程资源。

2.1 博物馆有利于学习的情境创设

瑞士著名的心理学家皮亚杰说过,“教育的真正目的不是增加儿童的知识,而是设置充满智慧刺激的环境,让儿童自行探索,主动学到知识[4]”。这与情境学习理论不谋而合。博物馆的独特之处在于提供了许多别处无法体验或经历的真实学习经验,提供了可观察、可触摸、可思考的情境[5]。

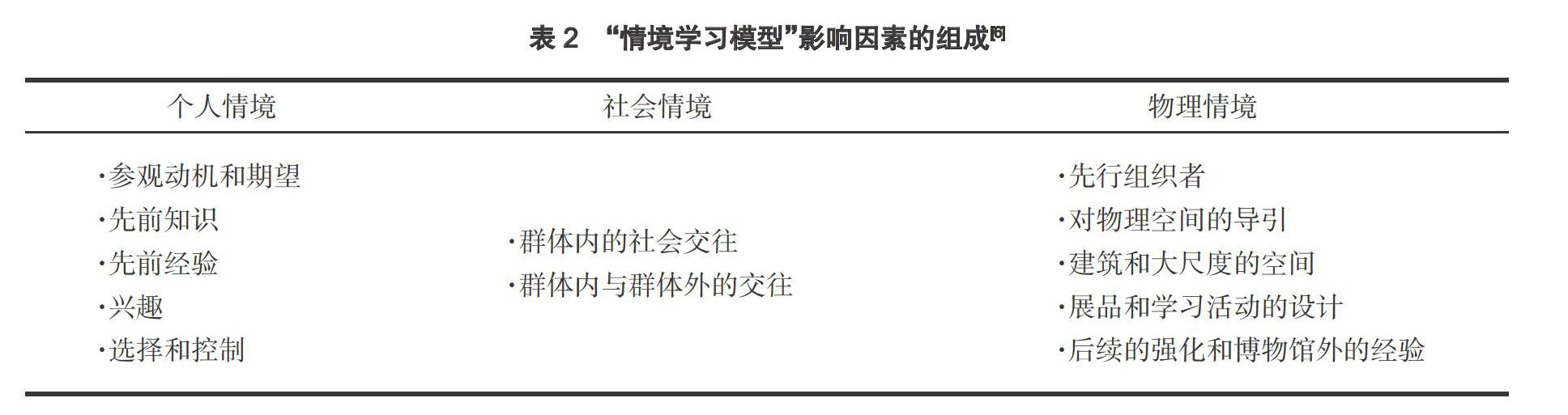

1992年,美国学者约翰·福尔克和琳·迪尔金在观察了大量场馆环境的学习行为后,提出了个人情境、社会情境和物理情境这三大情境的交互影响着博物馆学习的效果。但是,鉴于场馆学习的复杂性和参观者的异质性,每个情境又包含了不同的影响因素。2005年,在互动体验模型的基础上,福尔克等人又整理出12个影响学习效果的关键因素,如表2所示。

为了确定哪些因素能够对学习效果产生重要的影响,2005年,福尔克等人在加利福尼亚科学中心的“生命世界”展厅对217名观众的场馆学习行为进行了访谈和跟踪记录。经过深入研究,他们发现,先前知识、组内社会交互、先行组织者以及展品和学习活动的设计对参观者的学习效果有非常显著的影响。

可以看出,福尔克等人开发了一种适合博物馆的学习模式,强调了个人身份、社会交往和物理环境的重要性。博物馆学习发生在物理情境中,参观者作为物理情境中的主体,带着不同的知识经验进入场馆,通过与展品的互动以及群体内基于展品的交流,营造出小范围的社会情境。因此,作为先行组织者,博物馆教育人员要为观众创设这样一种有利的学习情境,让他们在观察、体验、对话、合作和交流分享中完成博物馆学习,从而达成意义建构的目的。

2017年和2019年,广东省博物馆推出了两个自然类的临时展览,分别是“背着房子去旅行—贝类动物的世界”(以下简称为“贝壳展”)与“群龙出没—恐龙时代大穿越”(以下简称为“群龙出没”),主题文物是馆藏的两千余件贝壳标本和来自四川自贡的恐龙化石。笔者负责了这两个展览的宣传推广工作,一改以往展览开始之后教育人员才开始程式化地讲解宣传和开展教育活动的模式,在开展半年前就置身于展览的情境中,与策展人和设计师充分沟通,深度参与了展览的策划、展厅空间环境和互动设施的设计及展品的陈列等工作。在理解了展览主旨大纲之后,笔者在场景设置、展品摆放、学习中介、教育课程等方面融入了福尔克的12个影响因素。

2.1.1 创设“真实”的物理情境

博物馆首先是通过展品和场景的布置来激起参观者的兴趣,继而引发学习行为的。空间中的各种元素营造出一定的情境,而一种情境也促使了互动和体验的发生[7]。“群龙出没”展览的标题带有“穿越”二字,设计师将“过去”和“未来”这两个维度的概念体现在了展厅的场景设计中,“过去”代表了恐龙生活的时代,而“未来”则采用了充满科技感的宇宙飞船的造型。在船舱入口,用拉丝金属银塑造出飞船的未来感,用大型发动机的造型突出其存在感;在序厅,用高清的星空图表现浩瀚的宇宙,超薄透光灯箱代表飞船的液晶屏,金属银质感的装饰面和蓝色科技感的氛围灯塑造其内部结构;在展厅中间打造了一扇时空门,观众须通过“穿越之门”才能进入恐龙时代,这些造型为参观者带来了强烈的神秘感和探究欲望。由于展览文物从四川来到了广东,笔者将宇宙飞船命名为“川粤号”,“川粤”与“穿越”同音,不仅呼应了展览的标题,而且让场景变得更逼真、更有意义。在进入太空舱之前,观众可领取一个带有编号的手环,戴在手上就会听到“穿越任务”的指令,快速的角色代入和身临其境的场景刺激不仅成功地让参观者驻足,而且能够有效指引其后续的学习和探索行为。

博物馆的学习是基于物件的学习,且非常注重场景性、生动性和形象性,因此,展品的情境设置有利于强化博物馆策展人和教育人员想传达给观众的信息。博物馆的学习本质上是观众与展品、环境以及观众与观众互动的过程,展品的陈列和摆放方式影响着学习者与展品的互动甚至参观者群体之间基于展品的交互程度。观众穿过时空门后便进入了恐龙时代,这个部分采用了“生态造景”的展示手段。生态造景是对生态环境的复原,设计者将恐龙骨架置于铺满绿草皮的环境中,背后是长50 m、高5 m的恐龙时代还原图画,将中生代陆地霸主生活的场景刻画得栩栩如生。在这里,恐龙化石并没有单独地放置在展厅中,而是以故事性的叙事方式两两陈列在一起,创设出一个个生动有趣的场景。例如,霸王龙和永川龙的骨架摆放在一起,该场景被命名为“隔空对决”,为什么说“隔空”呢?因为永川龙生活在距今约1.4亿年前晚侏罗世的中国四川地区,而霸王龙生活在距今约6 800万年前晚白垩世的北美,二者并不是同一个时代的。霸王龙最为小朋友所熟知,将其与永川龙放在一起进行比较和提示,更利于孩子们在已有知识的基础上进行观察和对比,进而加深对展品的认知。相比体量大的展品,小体量的展品更要注重陈列方式,如果不借助中介物或者只是单独陈列的话,很容易被观众忽略。基于此,在贝壳展厅,设计者将贝壳展品按照种类、颜色、大小等进行了组合陈列,并将特别小的贝壳做成了一整面展示墙,旁边摆放了放大镜。借助放大镜,参观者的好奇心和求知欲被唤醒,同时也增加了细心观察的可能性。

我们经常说要将展品置于逼真的情境中,是因为展品是博物馆学习的最主要内容。博物馆的教育课程就是在解读展品,增强学习者与展品的互动,促成有意义建构的发生。良好的物理情境是博物馆学习活动的基础,对博物馆教育能起到明显的增效作用。

2.1.2 设立“真实”的学习实践

真正完整的知識是在真实的学习情境中获得的,学习情境的创设关系到参观者对博物馆教育课程的参与程度,进而影响其学习成效。约翰·杜威的“在做中学”的理论强调了只有在实践中学习才能获得“直接经验”的重要性,因此,博物馆教师应为参观者创设这样一种情境:要让其主动参与、要重视多重感官的体验、学习内容与形式要与其日常生活密切关联、并且要有鼓励反思的分享机制。

裴斯塔洛齐曾说,教育要尊重人的天性,滋养与生俱来的学习欲望,并使好奇心得到释放。对学习者来说,学习过程应是主动和自发的。教育人员在设计学习活动时,要努力让这种主动性得到充分发挥,尊重学习者的学习特点与习惯,将他们的学习潜能激发出来并使用适当的教学策略将学习激情尽可能地延长。体验式学习情境要充分调动学习者的五感,通过其身临其境地体验,抽象的或是隐含在藏品背后的知识变得具象化、趣味化、生动化。情境学习理论和建构主义学说都非常重视学习者的个体经验,意义的建构与观众先前的知识经验密切相关,经验是其开展博物馆学习的基础,也是其构建后续知识的依据。维果斯基认为,社会交往是学习发生的关键因素,因此,教师适当的引导,群体内交流分享、合作的过程就是学习者原有想法不断补充和修正的过程。

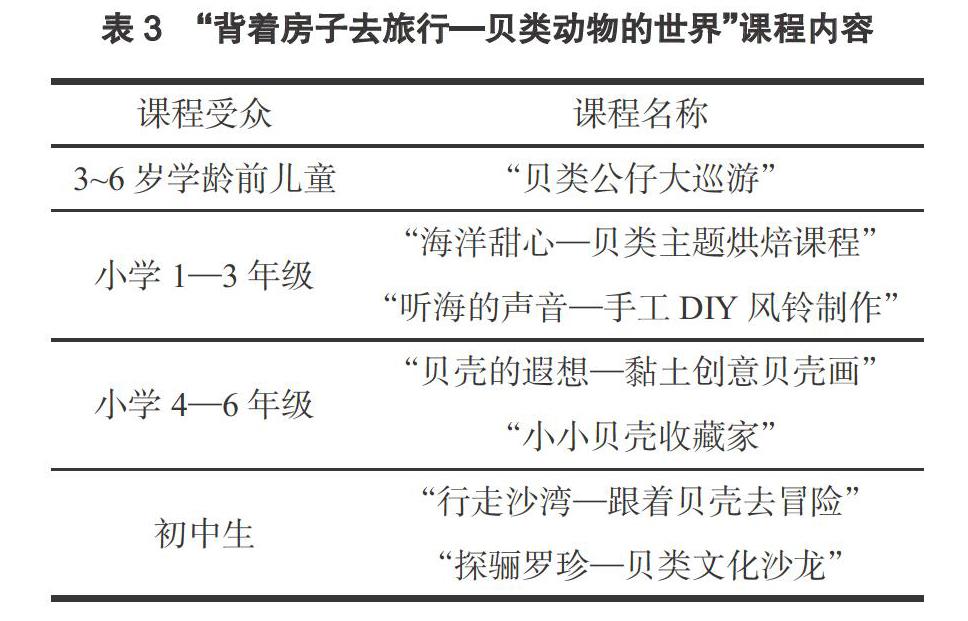

在设计“背着房子去旅行—贝类动物的世界”教育项目时,笔者紧密围绕“重参与、重过程、重体验”的教育理念,遵循“以人为本”的思想。由于贝类动物与人类的生活息息相关,因此,笔者从青少年所熟悉的生活情境出发,同时根据不同的年龄段分别从衣食住行的角度衍生设计出了相关教育课程,如表3所示。

[表3 “背着房子去旅行—贝类动物的世界”课程内容][课程受众 课程名称 3~6岁学龄前儿童 “贝类公仔大巡游” 小学1—3年级 “海洋甜心—贝类主题烘焙课程” “听海的声音—手工DIY风铃制作” 小学4—6年级 “贝壳的遐想—黏土创意贝壳画” “小小贝壳收藏家” 初中生 “行走沙湾—跟着贝壳去冒险” “探骊罗珍—贝类文化沙龙” ]

针对小学生,采用讲故事、做游戏和角色扮演等互动方式,让他们大胆发挥创意和想象力,在动手和动脑的过程中对贝类动物进行主动探索与学习。讲故事是儿童日常生活中非常熟悉的活动,用高质量的、且与展览内容相关的适龄绘本来引出课程内容,不仅能激发儿童的好奇心和求知欲,而且能帮助他们更深入地理解展品。笔者选择了乔伊斯·西德曼的《美丽的螺旋》作为导入,在仔细观察蜗牛的壳、圆蛛结的网、潮汐的漩涡、向日葵的花盘和人的耳蜗后,孩子们发现原来在自然界中,很多生物都是呈螺旋形状存在的。接下来的展厅参观学习则让学生产生了更多的共鸣,他们看到贝类动物中数量最多的一个类别—“腹足纲”也是螺旋形的。用故事引出展厅的实物学习,不仅加深了学生对展品的认知,更重要的是能从中感受到自然界的美妙和神奇。贝类动物种类繁多,“我的家在哪里”将游戏和角色扮演相结合,每个学生戴上代表不同贝类的头饰,在展厅中不仅要找到头饰所对应的标本和其所属的纲,而且要找到自己的“同类”。而贝壳黏土画、贝壳风铃制作以及贝类主题烘焙课程则为儿童提供了更多视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉的直接感官体验。

针对初中生,教育人员则充当“引导”角色,鼓励他们互相合作、深入探讨、观察记录、互动分享,为其营造探究式的开放学习环境。广东地处南海之滨,贝壳的痕迹可以说是无处不在。在“探骊罗珍”课程中,学生就如何重振广东地区逐渐落后的采珠业各抒己见,并为如何平衡古老采珠业的延续与海洋环境的保护献上了良策。“行走沙湾”让学生走出博物馆,去探寻蚝壳屋在岭南特色的建筑中的重要用途,感受劳动人民的生活智慧,同时,教师引导学生尝试写一份古镇保护规划书,从经济、政治、文化、旅游等多方面的角度来促进沙湾古镇的可持续发展。

对学习者来说,参观贝壳展览可以对贝壳的特征、习性、用途以及与人类生活的关系等建立初步印象。之后的各种教育课程则将展品背后所蕴含的信息与人们最熟悉的衣、食、住、行相联结,形成一个个真实的生活情境。在真实的情境中设计和开展博物馆的学习活动,能够将学习者的主观能动性充分激发出来,也为探究式学习方法的引入提供了可能。

2.2 结合课程标准,强化探究式学习

1996年,美国的《国家科学教育标准》中提出了“以探究为核心的科学教育”理念[8],这一学习方式也被我国的小学和初中科学课程引入及采纳。2017年,国家教育部颁布了《义务教育小学科学课程标准》(以下简称为《小学科学课程标准》),强调“探究活动是学生学习科学的重要方式”[9];2011年版的《义务教育初中科学课程标准》(以下简称为《初中科学课程标准》)中提到,“科学探究是获取科学知识的基本方式”[10]。其中,《小学科学课程标准》中提到的“探究”一词有164处,《初中科学课程标准》则多达181处,由此不难看出《科学课程标准》对科学探究的重视程度。

什么是探究式学习?科学课程标准中指出,“科学教育中的科学探究是指学生经历与科学家相似的探究过程,为获取知识、领悟科学的思想观念、学习和掌握方法而进行的各种活动[10]”。科学探究是科学的本质特征,这种学习方式符合青少年的天性,可以激发其学习科学的兴趣,加强对科学概念的理解,促进对科学的认知,有助于提高学生的科学探究能力和核心素养。

当前,“馆校合作”的一个主要矛盾就是博物馆的教育资源不能满足学校师生的学习需求。究其原因,一是博物馆的接待容量有限,教育项目、场地资源与教育人员的数量满足不了快速增长的学生团体的需求;二是博物馆的藏品资源没有充分转化为课程资源,学校师生更多的是“走马观花”地参观游览。博物馆拥有大量可供“探究”的藏品,但若要将馆藏资源转化为学校的课程素材,实现展览资源与学校课程内容的有效衔接,就必须与学校的各学科课程标准深入对接。因此,博物馆要主动研究学校课程标准,运用“探究式学习”的理念和方法来开发设计教育课程,并且要充分利用学习单这种中介工具来引导和支持学生的学习活动。

2.2.1 科学探究的基本过程与方法

如表4所示,根据受众不同的年龄段和认知特点,“群龙出没”展览开发了七个探究性学习课程,其中“张开翅膀,飞上蓝天—从恐龙到鸟类的演变”(以下简称“恐龙与鸟”)主要针对的是7、8年级的初中生。对初中生而言,理性思维的培养至关重要,它不仅仅限于科学概念的认知与运用,还包括基于事实和证据的实证意识、对现象的逻辑推理和思维过程、对信息的整合筛选能力以及通过认知冲突来刺激问题解决的迭次推进,在交流、反思和评价中最终形成高阶思维的认知方式等内容。不同于感性思维,理性思维是建立在证据和逻辑推理基础上的科学思维方式,是学生核心素养的重要构成部分。

[表4 “群龙出没—恐龙时代大穿越”课程内容][课程受众 课程名称 3~6岁 “壳中天地—守护恐龙宝贝蛋” 小学1—3年级 “壳中天地—恐龙蛋的猜想” “恐龙大穿粤” “有得一拼,拆装恐龙” 小学4—6年级 “龙侠兵器识多少” “恐龙探险队—化石发掘与包装课程” 初中7—8年级 “张开双翼,飞上蓝天—从恐龙到鸟类的演变” ]

《初中科学课程标准》中指出,科学探究的过程和方式没有一成不变的模式,但包含一些基本的要素,如提出科学问题;进行猜想和假设;制订探究方案;获取事实与证据;解释、检验与评价以及表达与交流等[10]。“恐龙与鸟”课程基本遵循了这样的探究过程。

(1)提出问题和假设:“你知道消失的恐龙都去哪儿了吗?”

课程伊始,博物馆教师提出了这样一个具体的问题引导学生快速进入思考的情境。问题有两个关键词:“消失”和“去哪儿”,这一对看起来矛盾的词语却引起了学生的认知冲突,激起了他们的探究欲望。

学生1:我们小学四年级语文课上学过一篇课文,叫《飞向蓝天的恐龙》,里面讲到恐龙并没有完全灭绝,在白垩纪后期身体越变越轻,然后才飞上蓝天的。

学生2:如果恐龙和鸟有进化关系,它们应该有很多相似之处。

教师:你认为有哪些相似之处?

学生2:有的恐龙是带羽毛的,有的恐龙体形很小,小型恐龙长得像鸟等。

(2)制订探究方案:以问题为导向、以学习单为中介来探究鸟类的起源与演化过程。

在学生做出假设和猜想后,教师提供了一些可视化的信息让其观察、辨别和筛选。学生需从10张化石图片中分辨出哪些是似鸟恐龙,哪些是鸟类。在这个环节中,学生经仔细观察对比后表示难以区分;随后,学生观看了BBC纪录片《恐龙星球》中关于有羽毛恐龙的片段,得到了更多的信息。

接下来是课程的中心环节,带着前测中产生的各种问题,学生以小组协作的形式,仔细观察展厅内的化石标本,并根据学习单上的问题线索和信息提示进行探究,如图1所示,找出证据链条,通过绘制思维导图尝试还原鸟类演化的过程。

(3)获取事实证据:将证据融入探究活动中,不断地触及知识本真。

“鸟类起源于恐龙”的假说已经成为古生物界的基本共识,其重要证据就是大量“破岩而出”的带羽毛的恐龙化石。它们无论从外形还是内在构造上,都带有一定的鸟类特征。在这个环节中,学生尝试对古生物学家的探究过程进行精简提炼,为复原恐龙到鸟类的演化过程提供信息线索,使演化主线变得更加清晰。

“恐龙与鸟”学习资源包内含材料卡、锦囊卡以及问题卡。材料卡的内容包括地域篇、恐龙篇、起源篇、演化篇,主要列出了一些重要信息和科学概念。地域篇介绍了世界上尤其是中国著名的化石集群地;恐龙篇中对具有争议性和代表性的有羽恐龙进行了较为详细的介绍;起源篇对关于羽毛起源、鸟类及飞行起源、鸟类是否起源于恐龙等假说进行了说明;演化篇解释了一些关键的科学概念,如趋同演化和同源演化、不对称飞羽等。这些散落的知识片段需要学生去筛选、整合,并运用到问题的解答中。问题则围绕着身体结构特征、羽毛功能以及适应性进化等方面层层展开。

在身体结构上,通过对带羽毛恐龙和早期鸟类的头骨化石和骨骼线图的观察和对比,大部分小组都能找出它们的相似之處,但只有1个小组发现甘肃鸟的第一趾骨略有翻转,这样就可能形成对握姿势,而对握是现生树栖鸟类实现抓握平衡的一种适应。可以看出,原始特征很容易被学生发现,而进步特征则相对难理解。

在之前观看的纪录片中,学生了解到,恐龙最初长有羽毛与飞行并无直接的关系。根据达尔文的进化理论,飞行是一个缓慢的演化过程的结果。从原始的鳞片到用来保暖或炫耀的羽毛,再到不对称的飞羽,从四翼到双翼,从树栖滑翔到飞上蓝天……正是自然选择这把利刃,不断地将利于飞行的生理构造保留下来。

恐龙与鸟的相似性到底是来自趋同演化,还是同源演化?为了帮助学生理解并区分这两个概念,资料卡中列举了鲨鱼、鱼龙和海豚,它们外表的相似性是因为其适应水中生活的需要,内在结构和发育规律是截然不同的,说明它们并非源自一个共同的祖先。通过对比泥潭龙和鸟类的指爪,学生不仅发现似鸟恐龙有着与现生鸟类一样的中间的三个指爪,而且在发育中都存在“两侧退化”的现象,进而为恐龙与鸟的祖裔关系又找到了一个证据。恐龙向鸟类的演化过程中存在一个从四翼退化到双翼的阶段。学生推测,飞行能力的提高需要巨大的飞羽,但后肢可能会降低飞翔的效率,因此逐渐退化,前翼却不断受到重用,不断发达。按照达尔文的生物进化论,四翼到双翼的演化阶段反映出了生物对环境做出的适应性改变。

羽毛的构造形态、中空的骨骼、有益于飞翔的器官和相关的结构不断完善,鸟类飞行起源的故事渐渐清晰起来。

(4)解释、评价、讨论与交流:用思维导图呈现学生的思维过程,讨论与交流可产生更多的集体智慧。

基于已发现的证据和线索,教师引导各小组以思维导图的方式推理出恐龙到鸟的演化过程,并推选一名代表与大家分享本组的看法和观点。

從图2可以看出,小组之间和学生之间的水平是存在差距的。因此,分享和交流就显得尤为重要。鸟类和恐龙起源问题的争论由来已久,虽然已经获得了古生物学界的广泛承认,但由于过渡性物种化石的缺乏,难以确定恐龙就是鸟类的祖先,还有很多未解之谜等待科学家们去探索。在分享探究成果时,有的小组提出了新的问题:如果鸟类是由恐龙进化而来的,恐龙又是由什么进化而来的?是否所有的生物进化都必须找到中间过渡的生物物种呢?过渡物种的数量只有一两个就可以证实吗?

教师肯定了学生大胆质疑的行为,在又一轮开放性的讨论和交流后,大家认识到,科学是一个不断发展的开放系统,科学知识在一定阶段是正确的,但是随着新证据的增加,会不断完善和深入,甚至会发展变化。因此,孩子们要努力学习科学知识,积极探索科学问题,享受科学探究的乐趣,树立投身于科学研究的志向。

2.2.2 探究过程中应当注意的几点

(1)科学探究始于问题。教师在课堂上要设计既能启发学生思考又可引发认知冲突的问题,结构良好的问题能产生不同观点的碰撞,是认知发展的一个重要条件。

(2)紧紧围绕探究问题进行猜想和假设。教师在引导学生做出猜想时,要联系学生的已有认知和生活经验,重视学生在生活实践中对自然界的认识。

(3)探究方案的制订要与课程标准中具体的科学概念充分结合,这样可使课程更具科学性和针对性。

(4)学习单是引导学生自主学习的重要载体。学习单上环环相扣、难度递进的问题可让学生在探究过程中保持神秘感和新鲜感,但在内容设计上要注意与教科书、试卷和练习题区分开来。

(5)证据链是由一系列客观事实与物件构成的证明链条,与单一的证据相比,其包含的证据可以相互印证,因此可以提高结论的科学性。因此,教师要努力培养学生构建证据链的意识。

3 结语

习近平总书记指出,“一个博物馆就是一所大学校。”充分反映出博物馆教育功能的重要性。博物馆基于展品和情境的学习特色是学校教育所缺乏的,要做到博物馆教育资源的可持续发展,博物馆课程须与学校课程标准有效衔接,博物馆教学与学校课堂内容互为补充。现阶段,科普场馆的探究性教育课程仍有很大的发展空间。博物馆教师应克服困难,主动走出博物馆大门,深入到中小学校中去,了解学校的课程进度和教学内容,与学校教师一起备课,各取所长,共同开发有深度的馆校课程,只有这样,博物馆的教育资源才能得到充分有效的利用。

参考文献

[1]梁爽.博物馆优秀教育项目的分析与探讨[J].文物鉴定与鉴赏,2018,(8):140-141.

[2]黄琛.博物馆青少年教育中的教学法研究[J].中国博物馆,2017,(4):7-11.

[3]李君.博物馆课程资源的开发与利用研究[D].吉林:东北师范大学,2012.

[4]果美侠.方式决定成效:情境创设下的博物馆儿童教育[J].东南文化,2012,(5):115-121.

[5]鲍贤清.博物馆场景中的学习设计研究[D].华东师范大学,2013.

[6]许玮,张剑平.场馆中的情境学习模型及其发展[J].现代教育技术,2015,(9):5-11.

[7]王雪颖,高军.对接课标,强化探究,提升能力—科学课程标准给科技博物馆带来的启示[J].自然科学博物馆研究,2017,(3):33-39.

[8]朱幼文.教育学、传播学视角下的展览研究与设计—兼论科技博物馆展览设计创新的方向与思路[J].博物院,2017,(6):70-80.

[9]中华人民共和国教育部.义务教育小学科学课程标准(2017年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2017.

[10]中华人民共和国教育部.义务教育初中科学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

作者简介:王婷(1984—),女,广东省博物馆教育推广部,馆员,硕士,从事博物馆中英文讲解、翻译、教育课程的开发、讲解员培训以及博物馆教育工作的学术研究等,E-mail: 284540170@qq.com。

Transformation from museum educational activities to curriculum: Illustrated by cases of nature-related educational courses in Guangdong Museum// WANG Ting

Author's Address Guangdong Museum, E-mail: 284540170@qq.com

Abstract Educational activity is one important component of social education in museums. However, compared with systematic educational courses, educational activities are often conducted in a scattered and independent manner, and the correlation is not much significant, while educational curriculum is logical, usually a series of courses under one theme developed for students of different ages. This article, takes some educational courses that the author has planned and organized as examples to explore how to transform educational activities into courses, and how to make the best of museum resources to design and develop courses.

Keywords museum courses, situation creation, inquiry learning, curriculum standard