“文化彩虹桥”跨文化研学旅行项目设计与实施

张晓鹏 骆菲菲

摘 要 以在华留学生和出国学生为主的“桥梁人群”在跨文化传播中扮演着重要的作用。博物馆作为文化教育机构,承担着弘扬中国传统文化的使命。对此,河北博物院设计了“文化彩虹桥”跨文化研学旅行项目,以“桥梁人群”为受众,帮助其提升传承和传播中国文化的能力,打造跨文化传播的全新路径。

关键词 研学旅行 跨文化传播 活动设计

0 引言

以在华留学生和出国学生为主的“桥梁人群”在跨文化传播中,一直扮演着重要的文化中介作用。为了充分发挥博物馆的文化宣传职能,为“桥梁人群”学习中国传统文化搭建学习平台,河北博物院积极开发自身的藏品资源,与河北国际学校达成合作,共同开发了“文化彩虹桥”跨文化研学旅行合作项目。

1 活动思路与特色

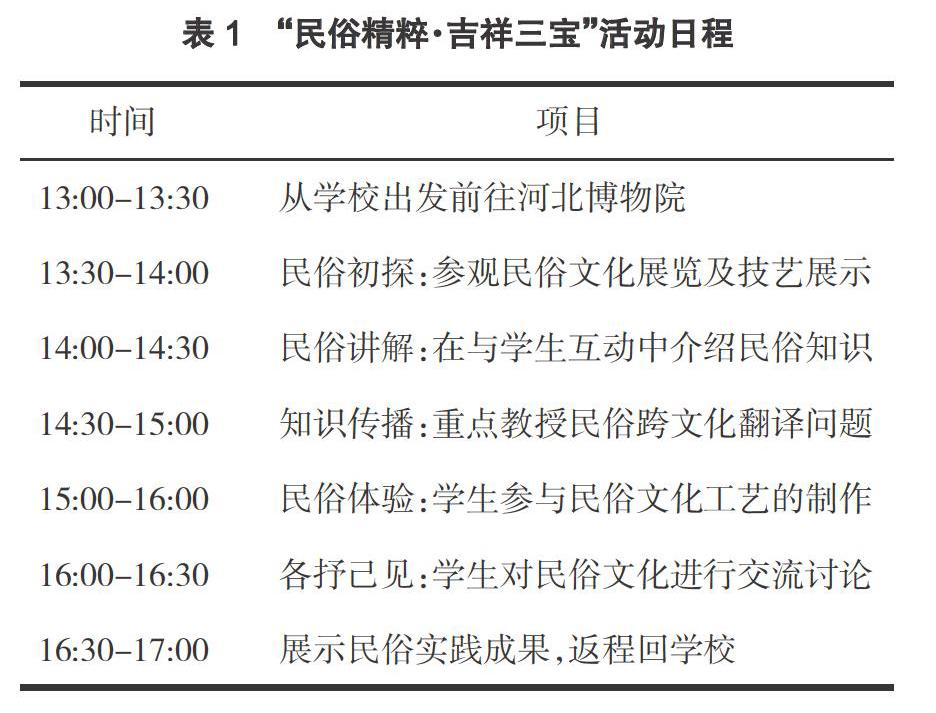

在结合自身的民俗文化资源,根植于河北优秀传统文化的基础上,河北博物院与学校共同开发设计了“民俗精粹·吉祥三宝”活动(见表1),精心选取了武强年画、唐山皮影、蔚县剪纸三个具有河北特色的国家非物质文化遗产项目,均具有悠久的历史传承、丰富的故事题材、优秀的传统文化理念,有助于激发参与学生的学习兴趣。

2 活动对象与目标

对于在华留学的外国学生,希望通过本次活动,使他们走进博物馆,在真实的情境中观察、参与、学习中国非物质文化遗产,更加真切地感受中国传统文化的魅力,帮助其逐步实现对中国文化的“文化适应”。并且能够在对中国传统文化产生兴趣并有所了解的基础上,以本国思维将中国传统文化进行“二度编码”,成为向其国外友人传递中国传统文化价值观的“桥梁”。

对于即将出国的中国学生,希望通过本次活动,帮助他们身临其境地感受和学习当地最具代表性的传统民俗文化,树立文化自信心,形成保护民俗文化传承的意识。当他们走出国门后,能够将中国的传统民俗文化传递给当地青年学生,并激发当地青年学生对中国传统民俗文化的兴趣,作为中国文化的“桥梁”,讲好中国故事。

3 活动步骤与流程

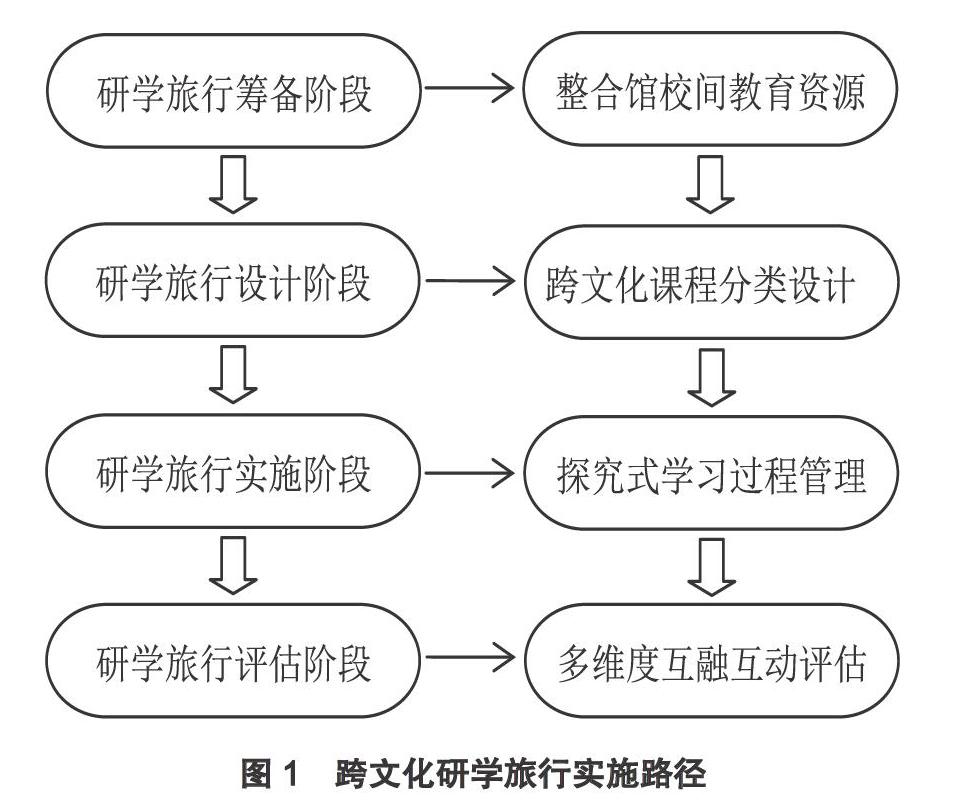

本次跨文化研学旅行实施路径如图1所示。

3.1 研学旅行筹备阶段:整合館校间教育资源

研学旅行合作项目需要进行资源整合,共同完成合作项目。对于博物馆而言,以文物资源、场馆资源为主;对于学校而言,以教师资源、课程资源为主。双方要在合作共享的原则下,筛选双方资源,找到人类跨文化间能够产生共鸣的共同价值观,调和跨文化间差异,拓宽留学生的“文化适应”空间,为提升其解码能力提供基本素材。

(1)选择共同价值观的文博资源

虽然不同文化之间在语言、形式、内容等方面差异明显,但是也存在共同的价值观。因此,在文博资源整合上,要坚持选择跨文化间的共同价值观作为出发点。另外,主要面向中学年龄段学生的“文化彩虹桥”项目,还要选取内容丰富、操作性强的文物资源。因此,“民俗精粹·吉祥三宝”活动选取了武强年画、唐山皮影、蔚县剪纸这三种操作相对简单的传统民俗活动,无论是对教育人员的培训教学,还是教学过程中留学生的动手参与,都较为简单易行。更为重要的是武强年画、唐山皮影、蔚县剪纸中蕴藏着众多生动有趣的民俗故事,不仅能够激发中学生的学习兴趣,还容易让外国留学生从中产生文化上的共鸣。

(2)共同编制跨文化教材

在详细分析学校师生需求的基础上,要充分挖掘和利用博物馆资源的优势特点,精心设计分层次、多形式、系统化的教材。在“文化彩虹桥”项目中,教育人员多次与带队教师沟通、与留学生交流,了解学生们对汉语的掌握程度、对文物的兴趣点,以及各自的个性特征等。在此基础上,与学校教师合作设计了中英文学习手册,主要包括:探索思考、探索揭秘、探索学习、世界视野和探索体验五个部分,将博物馆资源进行文本转换,引导留学生深入探究文物和传统文化内涵,培养发散性思维能力和探索能力。

3.2 研学旅行设计阶段:跨文化课程分类设计

博物馆在跨文化研学课程设计上,应当针对“桥梁人群”的不同教育目标因材施教。

(1)“文化适应”课程设计

由于存在语言障碍、思维差异等问题,在对外国留学生的课程设计上要更加突出“文化适应”的教育目标,展现东西方价值观共通的部分,让在华留学生能够对中国文化产生认同感。主要侧重于参与性、趣味性,立足中国非物质文化遗产的技艺展示、工艺制作等方面,激发外国留学生对我国非物质文化遗产的兴趣,引导他们参与到中国传统文化的学习中,发现中华传统文化中与自身民族共通的价值观,进而产生文化认同感。

(2)“文化自信”课程设计

中国留学生将成为中国文化的传播者和践行者,因此在课程设计上要突出“文化自信”的教育目标,要让学生借助博物馆资源真正感受到中华优秀传统文化的博大精深,理解其文化内涵,将中华传统价值观扎根于他们心中。

首先是突出文化内涵教育。除了技艺展示、工艺制作等具体操作外,更重要的是让即将出国的学生真正了解中国非物质文化遗产背后的历史价值、艺术价值以及所孕育的民族精神。以武强年画为例,学生除了要知道武强年画“绘、刻、印”的制作流程外,还要能够认识到武强年画所蕴含的中国北方农民敦厚朴实、粗犷阳刚、乐观向上的气质,以及原生态的朴拙之美。

其次是突出文化翻译教育。作为中国文化传播的“桥梁”,即将出国的学生肩负着传播中国文化的任务,要能准确地运用外语翻译中国传统文化,这就需要具备一定的文化翻译知识。因此,研学旅行中专门设计了相关教育活动,强调在文化翻译中,坚持“求同存异”原则,在理解和尊重不同民族民俗文化差异的基础上,最大限度地保留我国传统文化的语言和文化信息。仍以武强年画为例,在直译行不通的时候,采取适当的变通手段,来处理民俗文化翻译中语言和文化的矛盾关系。

3.3 研学旅行实施阶段:探究式学习过程管理

与学校教育相比,博物馆教育具有情境性、实物性的特点。河北博物院在跨文化研学旅行项目中,充分利用文物等实物资源,为学习者构建真实的学习情境,通过文物讲解、手工制作、交流讨论等各类探究式活动,调动学习者的学习兴趣和求知欲望,让学习者在参与中获得直接经验,实现知识的“内化”与“建构”,有助于加强学生对中国文化的深入理解。

在課程教学过程中,博物馆教育者与学校教师协同合作、分工明确,博物馆教育者要做好引导者角色,学校教师要做好协助者角色,而二者又都要做好践行者角色。

(1)引导者:探究式学习过程中,学习者是参与的主体,要通过调动自身的多感官参与互动来获取“直接经验”,而教育者要退到“幕后”,摒弃学校的灌输式教育,作为“引导者”引导和启发学生去探索文物丰富的内涵和民俗丰厚的底蕴。在“民俗精粹·吉祥三宝”活动中,教育者借助故事导入法、画面导入法、游戏导入法、疑问导入法等方法创设一定的教育情境,提出该次研学所涉及的民俗文化主题,激发学生的好奇心,进而发散思维进行思考。

(2)协助者:由于存在一定的语言障碍,学校教师要协助博物馆教育者,将活动的信息准确传达给每一位学习者。而作为“协助者”的学校教师也要不断提升自身的文化素养,保证将文化内涵准确地告知学习者。在“民俗精粹·吉祥三宝”活动中,教育者将“过程性”和“指导性”有机结合,采取开放讨论的方式,教师在与学生讨论的过程中,逐一解答学生提出的问题,从宏观角度感知传统民俗文化的特色,并鼓励他们分享自己的观点。

(3)践行者:中国乃礼仪之邦,博物馆教育者和学校教师作为跨文化传播中的主体,要以身作则,弘扬和践行中国优秀传统文化,体现出中华民族是一个有着悠久历史的文明礼仪之邦。在“民俗精粹·吉祥三宝”活动中,注重活态性的口传身授,教育者通过亲身操作的方式,除了展示传统民俗文化技艺外,也要以身作则将民俗文化所蕴含的优秀文化传递给学生。例如,在唐山皮影表演中,通过教育者的配合协作,以及对中国传统皮影故事的演绎,让学生真正感受民俗文化的艺术魅力。同时,学生也要参与到实践操作中,由教师提供道具,例如影布、影人、年画版子、宣纸、剪刀等,在指导下进行实践,从而给予学生群体精神上的满足和文化内涵上的理解,将无形的文化变为可感知化。

3.4 研学旅行评估阶段:多维度互融互动评估

研学旅行活动并非离开研学场地后就结束,而是要将学生学到的知识,运用到学校教学中来,作为研学旅行的延续,将博物馆课堂与学校课堂互融互动,多维度评估研学旅行项目的教育效果。

(1)评估与研学旅行互融

由于研学旅行项目始终在“做”中“学”,评估过程也并不是静态的“正规考试”,而是动态的过程。评估贯穿于整个教学过程,与教学间持续相互作用,因此要求教育者在活动中敏锐抓住评估中获得的信息,适当加以反馈和调整。

(2)评估与课堂教学互动

在研学旅行结束后,学校教师可以通过观后感、分组讨论、课件展示等多种形式,让学生对武强年画、唐山皮影、蔚县剪纸等民俗文化及其深层次文化意义进行学习反馈,从而评估研学旅行项目的效果。

4 结语

“民俗精粹·吉祥三宝”活动是河北博物院“文化彩虹桥”跨文化研学旅行项目的主要内容之一,自开设以来受到了学校、家长以及学生的广泛认可。其从课程筹备、课程设计、课程实施以及课程评估,都始终贯彻一个理念,就是要“以学生为本”,让学生在“做”中“学”,强调学生的主体性、参与性,而教育者更多的作为“引导者”“协助者”“践行者”角色。研学旅行作为馆校合作的新路径,依托博物馆的文化资源与学校的教学资源,以生动有趣的活动形式,有效促进了“桥梁人群”对中国优秀传统文化的学习和理解,有利于我国优秀传统文化的跨文化传播和教育。我们有理由相信,随着研学旅行项目的不断推进和完善,研学旅行将在跨文化教育中占据越来越重要的位置。

参考文献

[1]刘卫华.博物馆与文化的传递、传播[J].中国博物馆,2003(12):11-12.

[2]李玲.对外汉语文化教学对博物馆资源的利用问题研究[J].南方文物,2014(1):156-161.

[3]汪昕.博物馆教育与对外汉语文化教学——探索馆校合作新领域[J].博物馆研究,2018(04):45-48.

[4]李玲.对外汉语文化教学对博物馆资源的利用问题研究[J].南方文物,2014(01):156-161,150.

作者简介:张晓鹏(1987—),女,从事博物馆社会教育工作,E-mail: zxpzzp2006@126.com。

Design and implementation of "Cultural Rainbow Bridge" cross-cultural research travel project: The case study of "Three Wonderful Folk Culture"// ZHANG Xiaopeng, LUO Feifei

First-Author's Address Hebei Museum, E-mail: zxpzzp2006@126.com

Abstract The "bridge crowd" of overseas students and students in China plays an important role in cross-cultural communication. Museums as cultural and educational institutions, undertake the mission of carrying forward Chinese traditional culture. The "Cultural Rainbow Bridge" cross-cultural research travel project of Hebei Museum aims to help the "bridge crowd" to improve its ability to inherit and spread Chinese culture and create a new way of cross-cultural communication.

Keywords research travel, cross-cultural communication,activity design