小城镇风貌控制规划研究

摘要:当今小城镇存在自然环境破坏、形态结构失衡、风貌特征趋同与混乱及历史文化特色丧失等风貌建设问题。本文首先对国内风貌研究现状及实践进行梳理,针对风貌规划在现行规划体系中的尴尬地位,以“如何塑造城镇风貌”和“如何实施城镇风貌建设”两个问题为导向,搭建全方位风貌构成要素体系、探讨风貌要素保护与再现的表达方法,最终建构包括城镇层面的结构控制规划、片区层面的分区控制规划及要素层面的具体控制规划的多层次城镇特色风貌规划体系,是小城镇风貌控制规划研究的新方法与新视角,避免了一成不变的同质化风貌控制和传统小城镇风貌规划难以深化和落实的弊端。

关键词:小城镇;风貌要素;保护与再现方法;风貌规划控制体系

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.05.004 中图分类号:TU982

文章编号:1009-1483(2020)05-0020-09 文献标识码:A

Research on Townscape Control Planning

LIANG Min

[Abstract] Nowadays, there are many problems in the construction of small towns, such as the destruction of natural environment, the imbalance of form and structure, the convergence and confusion of features, and the loss of historical and cultural features. First of all, this paper combs the current situation and practice of domestic style research. Aimed at the awkward position of townscape planning in the current planning system, guided by "how to shape urban style" and "how to implement urban style construction", it builds an all-round townscape component system, discusses the expression methods of townscape element protection and reproduction, and finally constructs multi-level townscape planning control system, which includes the structural control planning of town level, the regional control planning of district level, and the specific control planning of element level. It is a new method and new perspective of the study of small townscape control planning to construct the multi-level town style planning system of control planning, area level control planning and element level specific control planning, which avoids the disadvantages of constant homogenization townscape control and difficulties in deepening and implementation of traditional townscape planning.

[Keywords] small town; townscape element; protection representation method; townscape planning control system

1研究背景及綜述

小城镇风貌是小城镇特色的重要体现,是经济发展和文化变迁的结晶,是自然资源、历史文化资源和社会资源的综合产物,使小城镇更具特色和辨识度。改革开放以来,随着全球化时代的来临和城镇化进程的不断推进,我国小城镇建设日新月异,小城镇风貌在发生剧变的同时,也正面临着地方性与传统特征逐渐弱化的危机[1],小城镇的自然环境破坏、形态结构失衡、风貌特征趋同、历史文化特色丧失等问题层出不穷。如何使拥有优质自然环境、丰富人文环境和特色人工环境的小城镇风貌在城镇化进程和乡村振兴战略实施过程中得以保护和发展成为各界关注的重点。小城镇风貌的塑造正是通过整合山水格局、延续地域文脉、提炼特色要素、控制空间形态等方式,形成生态环境良好、文化内涵丰富、生活空间融洽的小城镇风貌形象,展现小城镇个性特征[2]。

近年来,我国关于小城镇风貌的研究主要涉及小城镇风貌的内涵与构成、规划方法及实施操作性等方面。如蔡晓丰通过对小城镇风貌的构成要素和内在因素的分析,提出小城镇风貌特色维育与控制的方法论[3]。张继刚从哲学思辨的视角分析小城镇风貌的内涵,用数理分析的方法说明小城镇风貌的各类系统指标[4]。王建国认为我国小城镇风貌特色应把握小城镇发展和建设机遇遵循总体调控、分区突出倾向、局部彰显特色的原则[5]。杨保军等在做北川新县城的震后重建规划时,提出“器”“道”有别,“新”“古”相谐的小城镇风貌与建筑风格的基本取向[6];黄莎莎在四川省广安市的实例中,以问题为导向,提出以廊道为操作载体的小城镇风貌规划方法[7];顾鸣东等通过台州市路桥区小城镇风貌规划,从理念、方法、内容及成果四个方面探讨如何提高风貌规划的可操作性[2]等。但由于我国小城镇风貌规划在现行规划体系中的尴尬地位,现状建设存在各种弊端,包括规划理念落后,忽视小城镇生态环境资源;系统理论研究不足,缺乏人文风貌要素;规划内容多而不精,难以呈现小城镇特质;规划成果操作性弱,不能成为实施依据等四大症结[8-9]。

在新型城镇化和乡村振兴战略的背景下,要求小城镇风貌建设向“本土式”“传承型”转变,并基于风貌规划必要性和非法定性的角色地位,对小城镇风貌控制规划进行更加深入的研究。本文从风貌解析和风貌要素体系构成入手,同时基于风貌构成要素之间的有机关联性,探讨小城镇风貌要素保护与再现的表达方法,使小城镇的自然环境、人文环境和人工环境相互协调、延续并具有特色。接着,针对小城镇风貌要素的不同空间尺度、控制对象、深度和要求,构建宏观结构规划控制—中观分区控制导则—微观要素控制细则的多层次风貌规划控制体系。建立多层次小城镇特色风貌规划体系,在宏观层面进行结构规划控制,同时为避免传统小城镇风貌规划难以深化和落实的弊端,效法控制性详细规划引入控制导则,在中观和微观层面编制分区控制导则和要素控制细则,将宏观层面的规划控制意图分解落实到各片区和各要素的具体控制内容和要求中,保证风貌规划各层次的控制内容和要求在体系内部的衔接和延续,以期有效地控制引导各层面小城镇风貌的有序塑造和发展,期望能为类似的规划实践提供经验借鉴。

2小城镇风貌构成要素体系

2.1风貌的解析

“风貌”是一个综合的概念。在中文语境中,《辞海》里解释为事物的风采和面貌。在哲学范畴中,“风”和“貌”反映精神层面“道”和物质层面“器”的辩证统一关系。两者相互联系和转化,最终达到动态平衡、和谐统一的状态。学者们普遍认为,小城镇风貌中的“风”是对小城镇社会人文取向的非物质形态的概括,即小城镇风采、社会习俗等人文环境的统称;“貌”则是对小城镇总体环境物质形态要素的综合把握,即建筑、山体河流等小城镇自然环境和人工环境的外在表现。“貌”由“风”生,是“风”的载体,两者互为依托,相辅相成,共同形成具有独特文化内涵和精神取向的小城镇风貌[10]。

综合来看,小城镇风貌是通过人文环境、自然环境和人工环境体现在小城镇发展过程中形成的小城镇传统风俗、历史文化和小城镇生活的整体环境特征,既反映小城镇空间格局和自然景观环境等物质内容,又呈现地方历史文化和民俗风情等精神成果,是小城镇区别于其他小城镇的整体特色和个性的表达。

2.2风貌体系构成

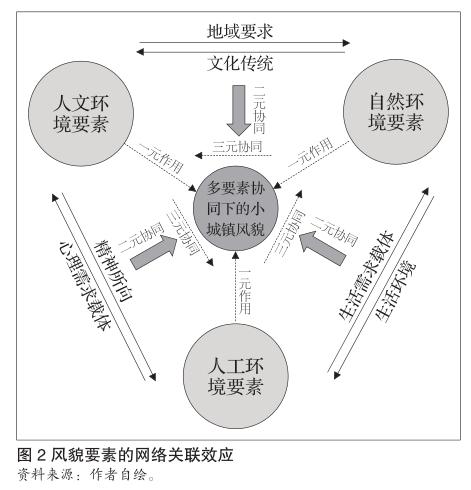

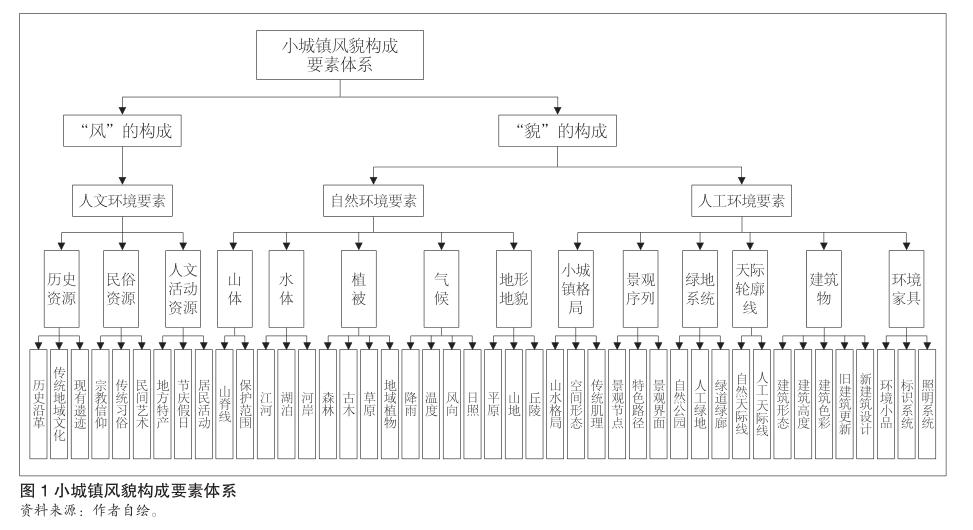

基于“风”与“貌”的解析,结合景观学、建筑学、形态学、生态学等学科基础,确定小城镇风貌体系由人文环境风貌、自然环境风貌和人工环境风貌三者共同构成,以生态优先、文脉保护、整体协调、突出个性为原则,筛选具体的构成要素(见图1)。

人文环境风貌是小城镇的“基因”,具有独特性,即人无我有、人有我优的特性,是小城镇固有的可以传承的财富,如烙印一般,自小城镇形成那天起就一直伴随其成长而充实。对人文环境的挖掘是塑造小城镇特色精神场所、体现价值、展现历史内涵、提升竞争力的重要途径。

自然环境风貌是小城镇的“基质”,具有地域性,是小城镇自然本底和景观风貌的主要特征。自然景观要素的合理利用对于形成良好的小城镇景观风貌具有积极的作用,把握小城镇的自然环境风貌,使自然与小城镇有机结合,是塑造小城镇风貌的重要环节。

人工环境风貌是小城镇的“基础”,具有整体性和形象性,是小城镇风貌的重要组成部分,体现认知小城镇物质空间载体的整体主观印象和视觉印象。人工环境风貌的挖掘反映出小城镇的民俗特点和时代特征,与居民的日常生活关系密切,是文化内涵的载体。

3小城镇风貌要素保护与再现方法

3.1风貌要素的系统整合与重构

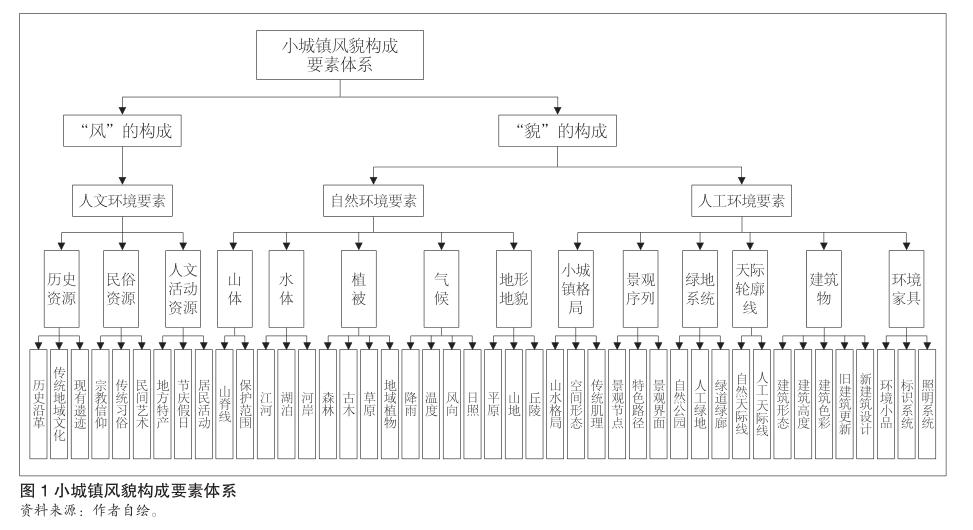

小城镇风貌构成要素体系由自然环境要素、人工环境要素和人文环境要素构成。其中,人工环境是人文环境的物质载体,人文环境是人工环境的精神所向,两者又都存在其本底自然环境之中。因此,风貌要素的保护与再现不仅仅是针对单一的物质空间,也不是某种文化,更不是某个地区的自然环境,而是强调三者的联系共生,最终形成自然—人文—人工的网络关联状态,三个要素通过相互制约、相互作用的协同效应达到共融,最终决定小城镇的形象(见图2)。协同效应在物理学上指两种或两种以上的成分相加配合在一起,所达到的效果大于各个成分单独应用时效果的总和。对于小城镇风貌要素亦是如此,协同的要点体现在通过辨别各要素的特点和他们之间的协同关系来获取最优化的效果[11]。

3.2人文环境要素的提炼与延续——筑核、存根、续脉

要做到傳承地域历史文化,展现当地民俗风情,需要在建设前期对其所蕴含的历史文化等人文环境要素的提炼与延续进行深度分析,挖掘小城镇本身存在的相对孤立的传统文化,有目的地创造新的有机关联。同时,在小城镇建设过程中将传统文化气息植入特定的空间场所,这不但强化了文化内涵,增加了小城镇历史感,更提升了小城镇生活品质[12]。

3.2.1文化载体的提炼展示

即“筑核”。是指对非物质文化要素进行提取载体—对象化加工—提炼再现的过程。具体方法如下:

(1)符号性载体的传承表现。如体现传统生活、具有生活内涵的捏面人、画糖画等非物质要素的再现,还可以在景观小品设施、特色路名等方面有所传承。

(2)场景性载体的空间演绎。如延续与整理并构筑适于各种仪式发生空间场所,包括带状线性及点状聚集性的公共空间场所和街巷、院落等传统生活空间等。

(3)历史印记的集中展示。如通过建造传统民俗博物馆、历史文化博物馆等纪念空间来集中展示历史印记。

3.2.2文化意境的营造再现

即“存根”。意境再现的形式、造型和空间等往往扣人心扉,引发人们对历史、民俗风貌整体和细节的想象和理解,应针对不同类型的文化对象营造出其所特有的文化意境。具体的再现方法如下:

(1)历史文化意境再现。如再现古城墙的历史文化,采用多种手段恢复和呼应小城镇历史结构,追寻和修复小城镇建设的历史根基。

(2)民俗文化意境再现。如在中秋节、端午节、重阳节等民俗节庆时将赏月、赛龙舟、登高等节庆活动传承延续,再现民俗文化意境。

3.2.3小城镇历史肌理的延续

即“续脉”。本质是小城镇历史文化的传承与延续。小城镇肌理则是其在历史发展过程中的沉淀与积累而逐渐形成的一种空间格局,是对社会结构的演化进程的空间反映[13]。这要求在小城镇风貌建设中,对小城镇的整体风貌、空间格局、文化风俗传统等反映小城镇肌理的要素特征应保持较好的稳定性,避免文化肌理的脱节。

3.3自然环境要素的保护与利用——显山、露水、透绿

自然环境对小城镇初期的空间格局形成有重要的影响,两者有着明晰的图底关系,不仅为小城镇提供长期生存的生态环境,同时还为小城镇各发展时期保留了居民的活动痕迹[14]。现存许多风貌特色鲜明的小城镇都是处于自然条件较好的地理区域,选址围绕着山体、河流等自然要素,在小城镇建设过程中应遵循生态自然的原则,巧于利用上天赋予的大自然资源,传承自然环境特色。

3.3.1山体资源的合理开发

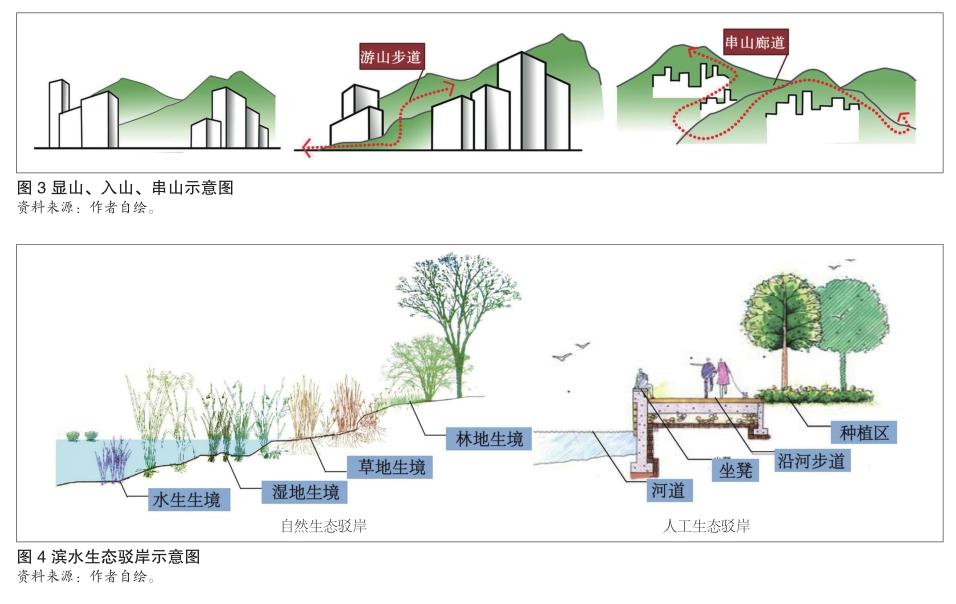

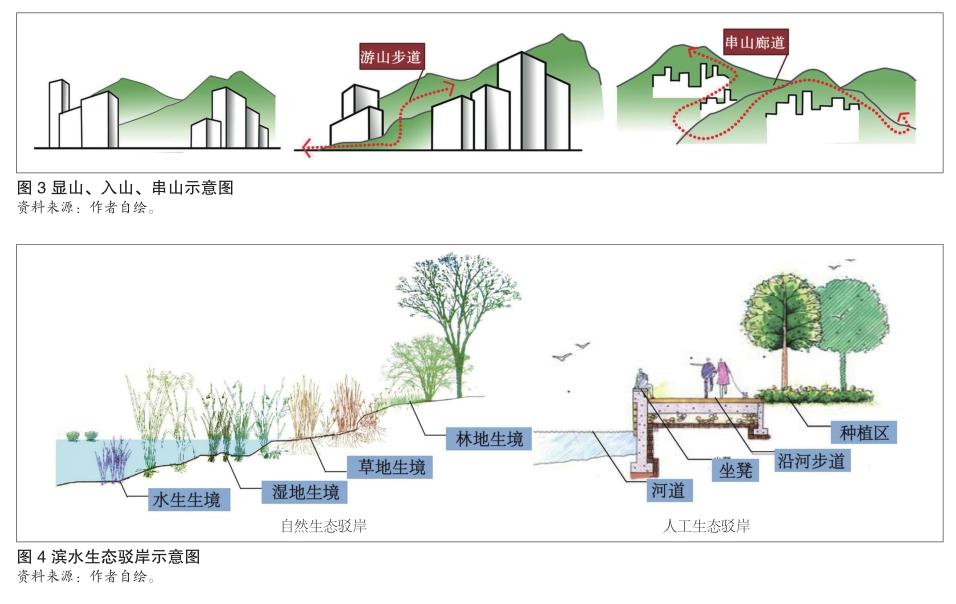

即“显山”。山体是小城镇自然环境要素的重要组成部分,属于不可再生性的景观,对此更要强化对其的保护与控制,避免一切损坏性的建设活动。小城镇山体景观重塑的核心在于构建连续的生态网络,将原本自由分散、空间分割的山体,通过人工手段进行串联,产生“显山、入山、串山”的效果(见图3)。

3.3.2水体资源的生态处理

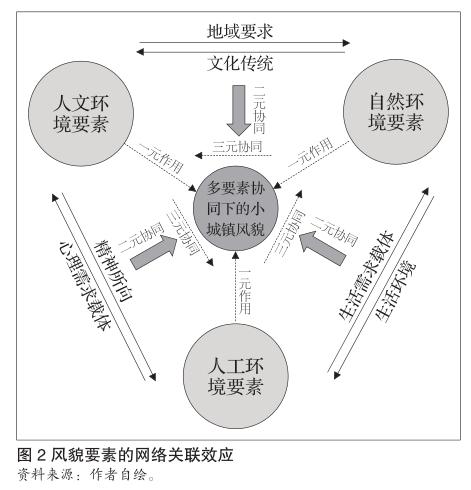

即“露水”。水体资源包括江河、湖泊、河岸等,同样也是小城镇风貌的重要组成部分。范围大的水体可以作为小城镇的“图底”,烘托出开放自由的小城镇肌理;范围小的水体具有亲近感,易于带动小城镇的活泼氛围[15]。因此,对水体要素进行合理的保护和利用,有利于改善和提升小城镇环境质量。基于水体要素的角色和居民需求,对水体资源生态处理的方法分为两点:建设滨水生态驳岸和提高滨水空间的多样性(见图4)。

3.3.3绿化植被的特色种植

即“透绿”。在自然要素中,除了山水,植被景观是自然环境要素又一重要组成部分,有利于装扮小城镇、美化小城镇景观风貌,并且具有可塑性,一定程度上反映出小城镇的区位与气候条件。不同的地域环境造就了植被独特的地方特色,增强了小城镇景观的可识别性。因此,需要对小城镇选用适宜的植物绿化,种植不同地域特色的植被。

3.4人工环境要素的分层次再现——营城、乐活、塑景

在小城镇风貌系统的空间结构中,人工环境是占据主导地位的要素,小城镇风貌要素保护与再现实践的重点在于对小城镇物质风貌特色的挖掘,而物质风貌特色并不仅仅是风貌构成要素的简单加和,而是在特定的自然环境和人文环境中,通过“营城”“乐活”“塑景”的方法去组织小城镇格局、景观序列、绿地系统、天际轮廓线、建筑物和环境家具等人工环境要素的分层次保护与再现。

3.4.1小城镇格局的整体塑造

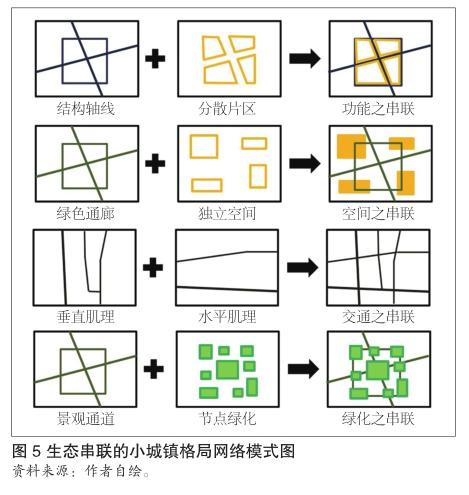

小城镇自然山水格局、空间地理关系、社会经济发展的区域关系和相关规划都是确立小城镇格局的关键因素,小城镇所依附的自然环境是唯一的,独特的山水格局、地形地貌、植被景观形成小城镇空间的构图基底,社会经济发展的区域关系决定小城镇空间的发展方向和基本形态特征,相关规划确定小城镇新旧城区空间关系。因此,小城镇的整体格局塑造应融入生态理念,形成以生态串联格局的网络模式(见图5)。

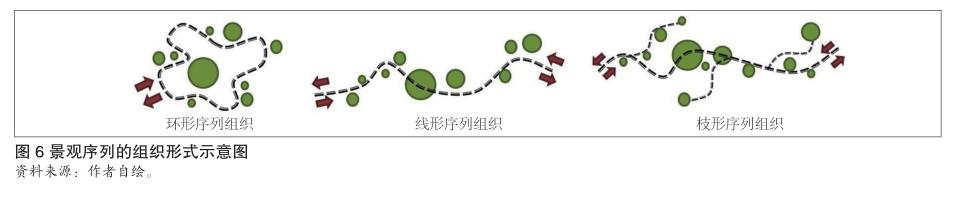

3.4.2景观序列的特色组织

小城镇的景观序列组织直接映射小城镇整体风貌意象,表现小城镇空间的序列感、节奏感和连续性。从点—线—面的序列结构来看,主要包括景观节点、特色路径和景观界面三部分。采用以点串线、以线促面、点面结合的方式可增强景观序列的识别性,有利于形成完整、极具韵律感的景观组织意象。因此,景观路径的特色组织首先梳理路径与节点的关系,利用良好的自然因素,整体把握、有条不紊地形成特色组织形式,变化的有趣空间有利于游人感知丰富的景观资源(见图6)。

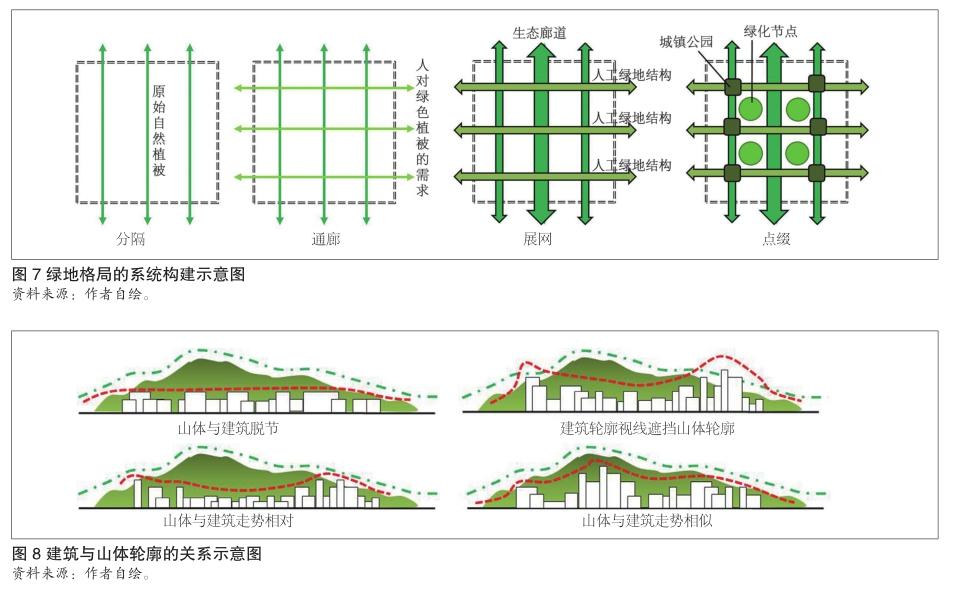

3.4.3绿地系统的网络构建

小城镇风貌规划的重要目标是达到小城镇自然空间结构的和谐统一,运用景观生态學理论中的“斑块—廊道—基质”模式,建立良好的生态网络系统。首先应保护好本底生态环境这一基质的完整性,建设联系小城镇与周边自然环境的生态廊道,连接小城镇中完整或分散的绿色斑块,使其与小城镇外围自然景观建立呼应关系,从而更好地营造小城镇良好的自然风貌。绿地格局的系统构建是指完善小城镇的“绿色神经系统”,是对小城镇绿地空间格局的塑造,可以分为“分隔”“通廊”“展网”“点缀”四个过程(见图7)。

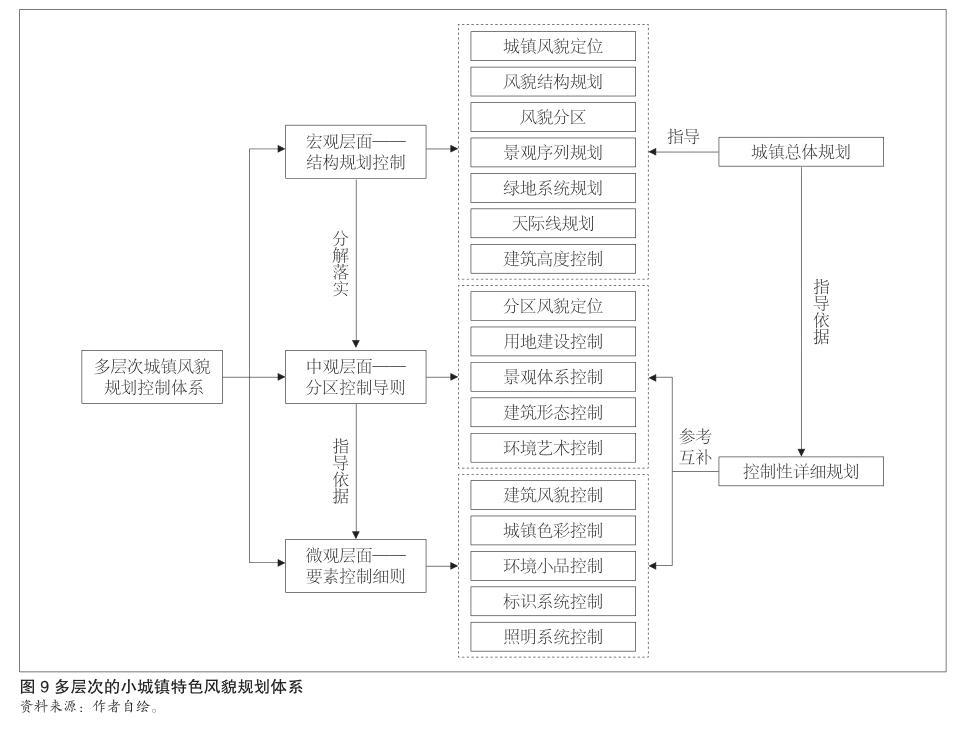

3.4.4天际轮廓线的协调控制

天际轮廓线可以分为自然和人工天际线两种。两者在空间上相互呼应,根据两道天际线的空间位置关系,划分为“脱节”“遮挡”“相对”“相似”四种表现形式(见图8)。前两种忽视了建筑与山体的相互关系,塑造出来的景观形态缺乏美感;而后两种则很好地协调了两者的空间呼应关系,从正反两个角度较好的进行了建筑和山体轮廓的重塑,观赏性较强[16]。天际线的控制应从该地区的自然地理环境特征入手,结合小城镇的总规和控规对地区建筑的高度控制,通过错落有致的建筑轮廓线来呈现建筑群体在以远山为背景,江河湖畔作为近景的构图中,形成和谐优美的曲线形态。

3.4.5建筑物的特色风貌再现

建筑物是体现小城镇风貌的最直接、最基础、与小城镇居民切身利益关系最密切的物质风貌要素,也是小城镇历史文化、风俗民情最重要的载体,在小城镇风貌建设过程中应构建整体协调、风格多元的建筑形态、高度、色彩。因此,建筑物通过以下几个方面再现特色风貌。

(1)建筑形态及组合形式。对于历史片区,应注重历史文化的传承,营造古香古色的建筑外形;对于新建片区,建筑形式突出城镇发展的同时应协调好地方特色,新旧特征协调统一,使得小城镇风貌韵律感、和谐感兼备。

(2)建筑高度。首先,建筑外轮廓要与自然天际线相呼应,同时,需要协调好与滨水景观的视线关系,保证景观视廊的通透与开敞。其次,防止高层建筑临近山体而对其产生压迫感,不同高度的建筑在横向分布上应采取“中间高,两边低”的布局方式。

(3)建筑色彩。小城镇色彩应营造具有独特、艺术感的整体色彩,与小城镇历史、文化和自然条件相协调,符合公众的审美感受和发展诉求。小城镇色彩的控制,简单地说,就是讲求整体基调统一、注重分区色彩个性、突出个体建筑差异。

3.4.6环境家具的统一展示

环境家具指小城镇外部空间中具有审美和观赏价值,供人们日常生活所需的构筑物,包括环境小品、标识系统和照明系统。由于环境家具的种类繁多,其保护与再现的首要任务是基于考量该地域的传统文化和自然景观和谐统一,再对环境家具系统进行整体的布局安排,要综合考虑环境家具在外部空间环境的比例尺度、样式色彩、主次关系及特色的连续性等方面。同时做到在统一协调的基础上突出地域特色,起到丰富和强化小城镇整体风格的关键作用。

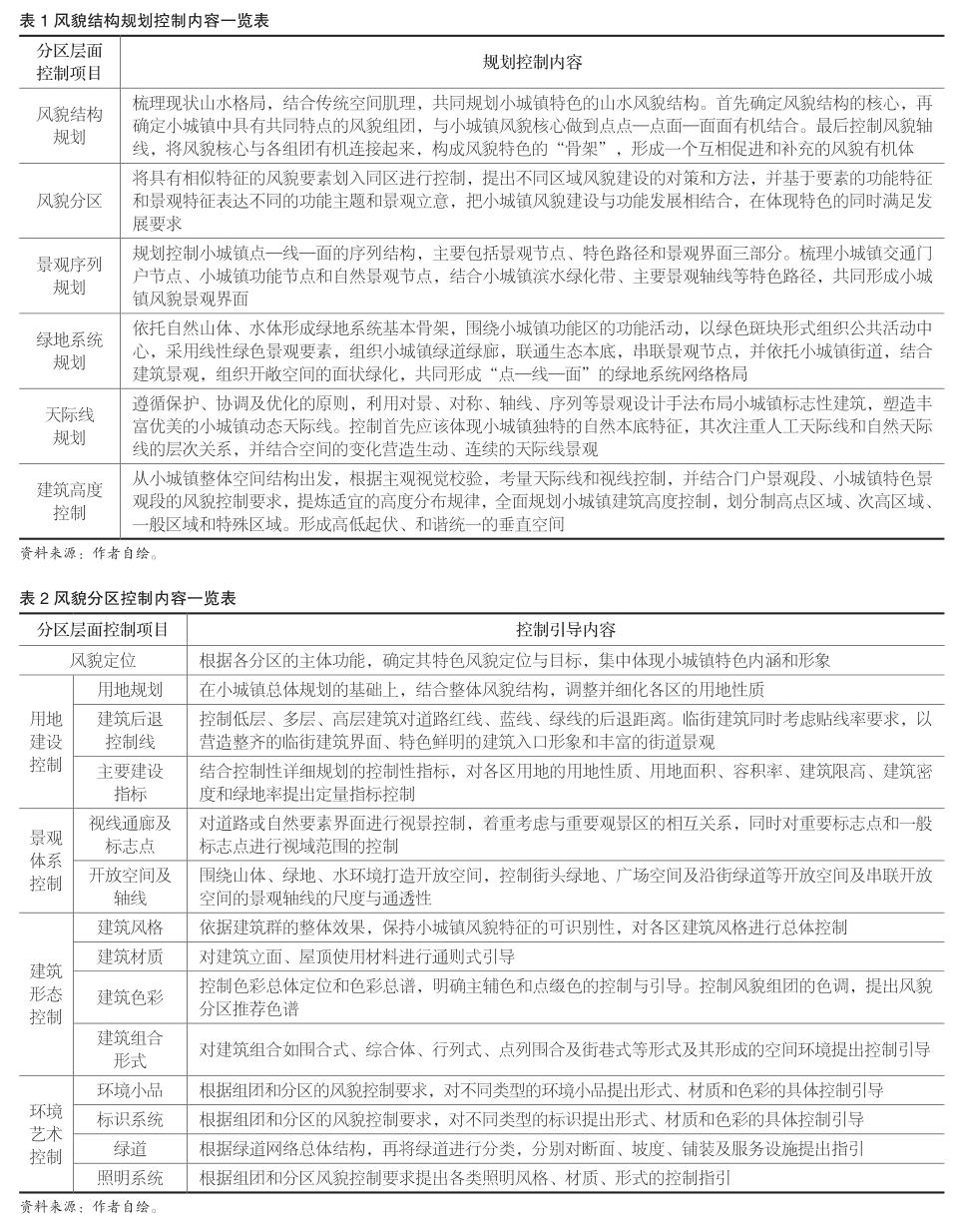

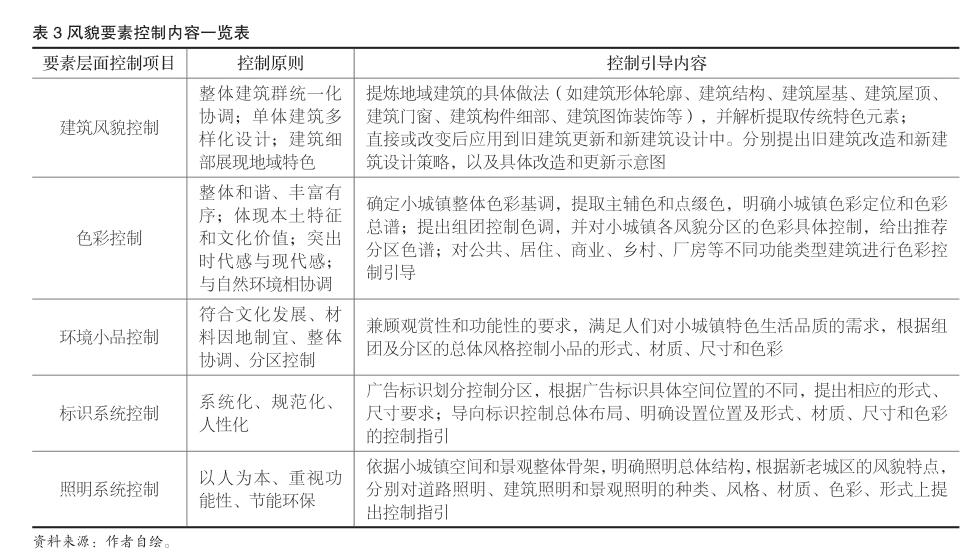

4多层次的小城镇风貌规划控制体系

基于系统理论的层次性和复合性可知,对于小城镇风貌建设需要对不同空间尺度,控制对象、深度和要求进行控制,通过以问题导向、整体性理念、分片区控制和分要素引导构建方法分析,做到宏观上把控全局,中观上组织分区,微观上突出具体对象,建立多层次的小城镇风貌规划控制体系,包括宏观层面的结构规划控制、中观层面的分区控制导则及微观层面的要素控制细则(见图9)。运用宏观分析与微观分析相结合的研究方法,加强三个层次间规划控制内容的衔接和延续,需要有所侧重和区分,同时处理好风貌规划控制体系与现有规划体系的对应关系,以此增强体系的统一性、整体性和可操作性。

4.1宏观层面——结构规划控制

宏观层面的结构规划控制可看作是战略性规划控制,于宏观尺度综合、全面地把握塑造小城镇整体风貌的发展定位和目标,明确风貌格局,宏观层面的控制内容涵盖影响小城镇整体形态的各类重要的风貌要素,通过提炼、归纳确立小城镇结构和分区,并对景观序列、绿地系统、天际线、建筑高度等形成特色风貌的重要内容提出控制和引导要求。在这一层次应重点考量这些要素的特色表达方法,辨别出主次形象建设趋向,为下一层次的风貌控制提供依据(见表1)。

4.2中观层面——分区控制导则

中观层面的分区控制可看做是操作性规划控制,以宏观层面的结构控制为指导依据,同时协调微观层面特色要素的引导要求,考虑如何将其具体进行操作实施。控制内容主要是借鉴控规导则的编制方法,以定性与定量相结合的方式,从风貌定位、用地建设、景观体系、建筑形态、环境艺术五个方面的控制将宏观层面的风貌控制目标细化落实到各风貌分区,并以控制導则的形式予以明确的指引(见表2)。风貌控制导则与控规控制导则相互补充,相互协调,相辅相成,以实现对分区的土地经济技术指标和风貌控制指标的双重控制,并与要素层面的细则控制引导有效衔接。

4.3微观层面——要素控制细则

微观层面的要素控制是对具体的要素进行细则控制指引。小城镇特色风貌控制规划不仅面向小城镇整体、分区的风貌建设,而且也着眼于小城镇风貌构成中反复出现的风貌符号,即标志性要素。具体控制以分区风貌控制内容和要求为前提,包括建筑风貌控制、色彩控制、环境小品控制、标识系统控制及照明系统控制,于微观尺度进一步落实小城镇特色风貌控制引导要求(见表3)。

5讨论与结论

风貌特色体现小城镇的品牌、竞争力,是小城镇独特魅力所在。基于民族文化的高度自信与自豪,应当加强对小城镇风貌特色的规划建设与提升再现,应当延续小城镇传统文化,保护和塑造富有特色的小城镇风貌,让小城镇在历史的长河中既保持传统韵味又彰显时代精神。

乡村振兴战略的实施需要一个有力的抓手和有效的载体,而小城镇的特色风貌建设正是这一“有力的抓手”和“有效的载体”,因为通过小城镇的特色风貌规划,能够把乡村特有的集自然风光、历史传承、文化底蕴、风土人情、生活习俗等为一体的特色资源进行空间、形式、内容上的进一步的凝聚和整合,打造具有浓郁地方特色和鲜明产业特色的美丽乡村,推动乡村特色产业的发展,为乡村振兴战略的实施奠定基础。

论文思考和研究基于自然、人文、人工等要素的小城镇风貌体系构成,从所包含的内容衍生出系统整合与重构、人文环境要素的提炼与延续、自然环境要素的保护与利用和人工环境要素的分层次再现四个方面的风貌要素保护与再现方法,搭建多层次的小城镇特色风貌规划体系框架,试图在小城镇层面对整体风貌结构意向进行统领,在片区层面对风貌分区进行详细控制指引,在要素层面对风貌标志性要素进行塑造性把握,实现从整体到分区,再到要素的全方位系统控制与引导。这种兼具系统性和要素性的风貌控制研究是一种规划方法上的创新,提升风貌规划的控制力、可操作性和可实施性,以期为其他小城镇的风貌规划和建设提供有益借鉴。

参考文献:

[1]杨华文,蔡晓丰.城市风貌的系统构成与规划内容[J].城市规划学刊,2006(2):59-62.

[2]顾鸣东,葛幼松,焦泽阳.城市风貌规划的理念与方法——兼议台州市路桥区城市风貌规划[J].城市问题,2008(3):17-21.

[3]蔡晓丰.城市风貌解析与控制[D].上海:同济大学,2006.

[4]张继刚.对城市特色哲学分析的初步认识[J].规划师, 2000,16(3):113-116.

[5]王建国.城市风貌特色的维护、弘扬、完善和塑造[J].规划师,2007,23(8):5-9.

[6]杨保军,王飞.“器”“道”有别,“新”“古”相谐——北川新县城城镇风貌与建筑风格的基本取向[J].城市规划, 2009,33(12):9-15,47.

[7]黄莎莎.以问题为导向、以廊道为操作载体的城市风貌规划方法研究[J].小城镇建设,2010,28(9):67-72.doi:10.3969/ j.issn.1002-8439.2010.09.013.

[8]段德罡,刘瑾.貌由风生——以宝鸡城市风貌体系构建为例[J].规划师,2012,28(1):100-105.

[9]劉瑾.城市风貌规划框架研究[D].西安:西安建筑科技大学,2011.

[10]梁敏,龚亮.多尺度小城镇色彩控制规划方法研究——以贵州省丹寨县为例[J].建筑与文化,2015(6):182-183.

[11]王晓.小城镇地域传统建筑风貌整治设计研究[D].重庆:重庆大学,2012.

[12]王宁.山西地域特色小城镇景观风貌规划探析[D].太原:太原理工大学,2012.

[13]戴宇.基于城市格局与肌理的城市风貌改造[D].成都:西南交通大学,2005.

[14]邱强.重庆小城镇传统景观风貌特色分析与优化[J].重庆建筑,2007(2):23-26.

[15]熊亚男.小城镇滨水景观深生态设计研究[D].长沙:中南林业科技大学,2014.

[16]付晶晶. 面向管理的小城镇风貌规划编制内容研究[D].武汉:华中科技大学,2011.