海南岛传统聚落及民居文化景观区划定量方法研究

李婧 杨定海 肖大威

摘要:国内传统聚落及民居的研究已经走向区划,整体宏观上的区划和典型文化圈层的划分已经趋于成熟,边缘文化圈层和文化交融地区的亚区细分是需要深入研究的。对海南岛传统聚落及民居进行全域调查,从自然环境、空间形态、民居类型、社会文化四个层次选取文化因子,构建海南岛传统聚落及民居文化景观区划的指标体系及地理信息数据库。通过对研究样本数据型指标的量化分析,确定了聚落形态和民居型制作为主导因子,并对主导因子进行系统聚类。将数据型指标的系统聚类结果与描述型指标的定性感观印象相结合,将海南岛划分为两个传统聚落及民居文化区和10个文化亚区。将传统的因子定性分析与量化的系统聚类分析相结合,力图使分区结果更客观、更准确,这是传统聚落及民居文化区划方法的一种新尝试、新探索。

关键词:传统聚落;传统民居;文化景觀;文化因子;文化区划;聚类分析;海南岛

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.05.006 中图分类号:K928.5

文章编号:1009-1483(2020)05-0039-10 文献标识码:A

A Quantitative Study on the Cultural Landscape Division of the Traditional Settlements and Vernacular Dwellings in Hainan Island

LI Jing, YANG Dinghai, XIAO Dawei

[Abstract] Studies on Chinese traditional settlements and vernacular dwellings have moved on to cultural division. The division of the whole country area and typical culture circle has become maturely, but it needs to be studied deeply on subdivision of marginal cultural circle and cultural blending area. In this paper, based on a survey of traditional settlements and vernacular dwellings in Hainan Island, cultural factors are selected from four levels: natural environment, settlements spatial form, vernacular dwellings type and social culture, in order to construct the cultural factors index system and cultural geographic information database of cultural landscape division of the traditional settlements and vernacular dwellings in Hainan Island. Through the quantitative analysis of the data-type factors of the study samples, it is determined that settlement morphology and layout of vernacular dwelling are the dominant factors. Then the study samples are systematically clustered by these two dominant factors. Combining the systematic clustering results of the data-type factors with perceptual impression of the descriptive factors, it is divided into two cultural regions and ten cultural sub-regions of traditional settlements and vernacular dwellings in Hainan. This method combines traditionally qualitative analysis with quantitative systematically cluster and tries to make the results more objective and accurate, which is a new attempt and exploration of the cultural division of traditional settlements and vernacular dwellings.

[Keywords] traditional settlement; traditional dwelling; cultural landscape; cultural factor; cultural division; cluster analysis; Hainan Island

1研究背景及综述

传统聚落及民居作为人类在其历史演化进程中所创造的重要文化景观之一,存在着明显的地域差异,既表现出一定区域内的相似性又表现出区域差异性。为了突出这种区域内一致性和区域差异性,探究传统聚落及民居这一文化现象时空的分布与演变规律,有必要开展传统聚落及民居的文化区划工作,传统聚落文化区划研究是揭示传统聚落地域分异的有效手段。

目前国内关于传统聚落及民居的研究已经走向区划和谱系研究,主要有基于背景环境[1-2]、结构体系[3]、历史民系[4]、文化地理[5-6]、谱系分类[7]、基因图谱[8-9]进行区划的研究成果,关于中国宏观上的区划已经较为成熟,基本完成了典型性区域民居谱系的建构和聚落文化区的区划[10]。但存在以下三个方面的问题:一是研究区域有待细化和深化。对典型核心文化区再进行亚区的细分,对核心文化边缘区、多元文化交融地区及文化区际之间的交界地带进行深入研究,是传统聚落及民居深入研究的难点[11]。二是划分标准不易确定、区划方法过于主观。近三十年来,文化地理学者开创和总结出一套具有参考价值的区划方法,即“主导因子法”+“综合因子法”[12-13],为传统聚落文化景观区划提供了理论借鉴,但研究方法仍以定性分析为主[14],主观地确定主导因子[15],区划过程和结果缺乏客观性。三是区划边界确定的技术难点。文化区的划分工作十分困难,因为文化区的边界本身很模糊,文化区之间并没有明确的边界,区际之间的文化交互作用越强,边界越模糊。但作为区划必须全面,不能留白。过去,文化地理学者一般参照地理边界和行政区划等因素,在有些省域范围的聚落区划中,利用县域行政边界进行分区[16]。采用何种办法进行文化区划?如何更准确地划出区划边界?是传统聚落及民居文化地理研究值得探索和深究的问题。

海南岛位于我国南疆,北隔琼州海峡与雷州半岛相望,四周临海,是一个相对独立和完整的地理单元,在区域研究中具有特殊性。由于孤悬海外的区位条件和过去长期隶属于广东省,海南岛传统聚落及民居的相关研究被忽略和冷落,海南民居一直被列为广东民居的研究体系[17],在中国南方传统聚落景观区划中曾被划入岭南广府聚落景观区[18]。黎族本是海南岛的原著民族,随着汉人持续不断迁徙至海南岛,海南岛成为黎汉民族文化碰撞和交融作用明显的区域,而且汉族居住文化在抵达海南岛后,因岛内各地区自然生态与人文环境的差异性,在岛内发生多种形式的分异,是研究传统聚落文化区划细分的典型区域。

2数据来源和研究方法

2.1研究区域概况

本文研究范围为海南岛,即海南省除三沙市的18个市县①。海南岛是海南省的主岛,古称“琼崖”“琼州”,岛屿轮廓颇似雪梨,平面投影面积3.5万平方公里[19]。

2.2数据来源

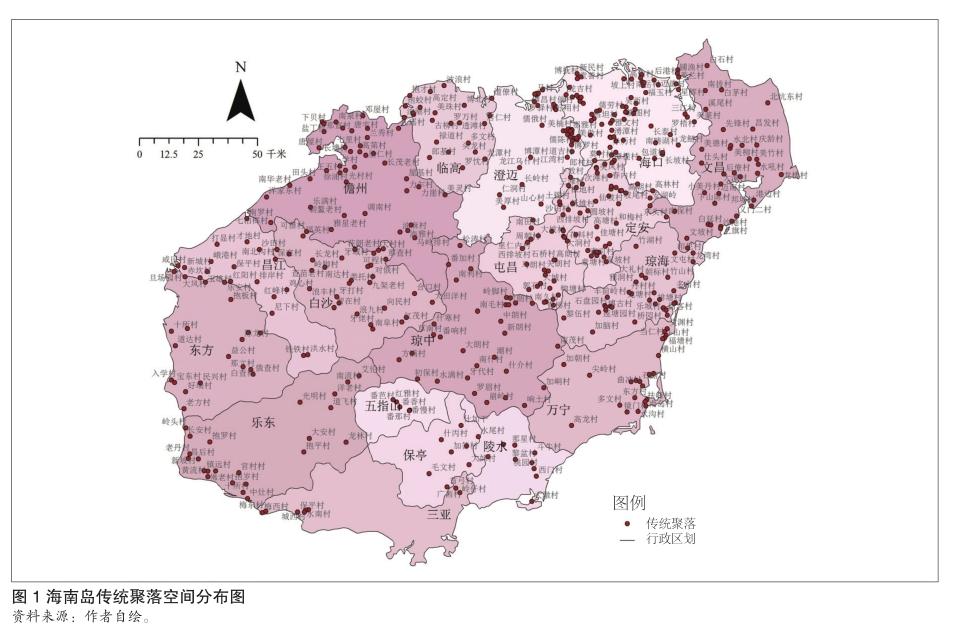

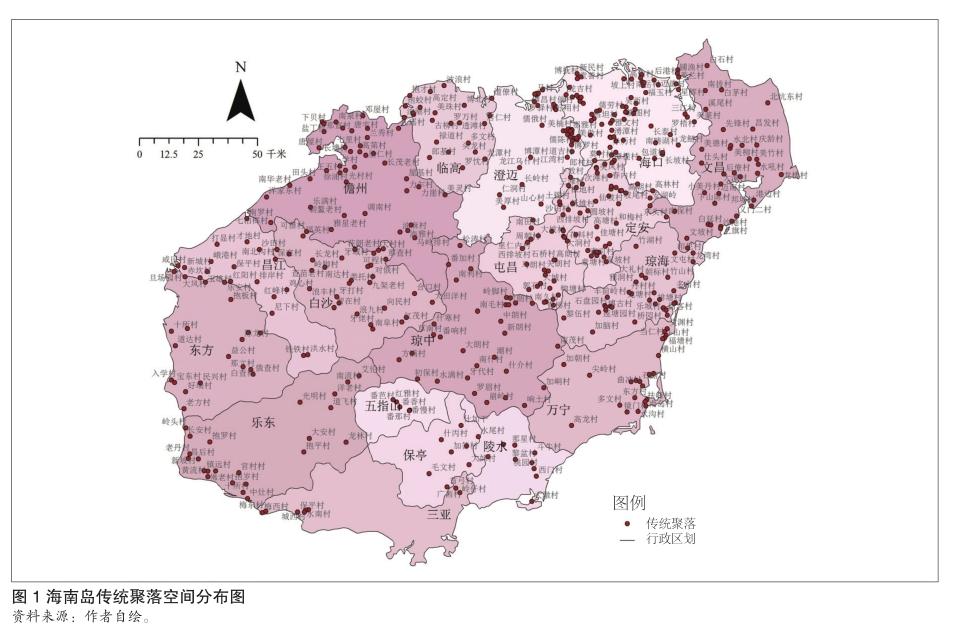

研究样本来源于:(1)已被国家住房和城乡建设部等四部委认定并公布的共五批“中国传统村落”中的海南岛部分;(2)为配合“中国传统村落”评选,各市县向海南省住房和城乡建设厅推荐上报的村落;(3)《海南省传统村落保护发展规划》中筛选的村落;(4)海南省三批省级文物保护单位中所列文物所在的聚落;(5)为了避免“以点带面”,消除研究盲区,保证研究能覆盖海南岛所有地区、聚落形态和民居型制,作者根据实际踏勘和调查,从各乡镇选取2~6个具备传统聚落文化特质的聚落②。以上来源經过去重处理,得到共计480个传统聚落作为样本(见图1)。

2.3研究方法和区划思路

选取能够反应传统聚落各项特征的文化因子构建传统聚落及民居文化因子指标体系,分为数据型指标和描述型指标;进行全域普查式的实地调查、收集信息,录入海南岛传统聚落及民居文化地理信息数据库;借助 SPSS统计软件,利用定量分析的手段分析数据型指标文化因子的相关关系,客观地确定主导文化因子,并对样本进行系统聚类;按照文化景观的相似性和差异性的原则,基于数据型指标系统聚类的结果,结合描述型指标的定性感观印象,通过GIS空间技术手段,在地图上精准定位,进行可视化显示,精确地对海南岛传统聚落及民居进行区划,揭示海南岛传统聚落及民居文化景观的空间分异规律。

3文化因子指标体系

对传统聚落及民居进行的文化区划,属于形式文化区的范畴。形式文化区是指一种或多种相互间有联系的文化特征(即文化因子)所分布的地域范围,在确立的时候往往选择一种或多种文化要素作为文化特征的标志性指标[20]。所以进行文化区划,首先应该进行文化因子的选取。文化区的划分的确带有某种任意性,由于研究者的视角不同,夸大一点说,有多少文化因子,就有多少种文化分区[21]。影响传统聚落及民居地域分异的因素众多,取什么因素来作为界定文化区的主导因素?这些因素在逻辑上处于一种什么样的关系?这些因素要取多大的量?都是值得探讨的。文化分区所依赖的文化因子越多,文化分区的可信度越高。

3.1文化因子的选取

传统聚落文化景观的形成,受到自然环境和社会文化等多方因素的影响,研究表明,影响传统聚落景观形成的因子中,地理环境的作用是最重要的,但并不是最直接的“可识别性”因子[18],我们需要增加更为直观、能够识别聚落特征的空间形态和民居类型方面的因子。

罗德胤借鉴《巴拉宪章》的“文化重要性”,认为文化重要性是超越聚落、建筑和非遗之上的,建立谱系的第一要素,根据我国国情首先考虑以民族特征(民族/民系)为文化重要性入手进行划分[22]。传统聚落及民居是人与地域环境种种作用力互动关系的物质载体,表现了民族/民系人们的共同心理[23]。虽然语言和民族的界线并不一定完合吻合,但是语言和民族的联系是强有力的,所以,在鉴别民族的时候语言被当作重要指标[24],而语言内部有方言差异,地域方言是语言的地域变体。故而,将民族/民系(语言/方言)作为社会文化方面的一项重要因子。

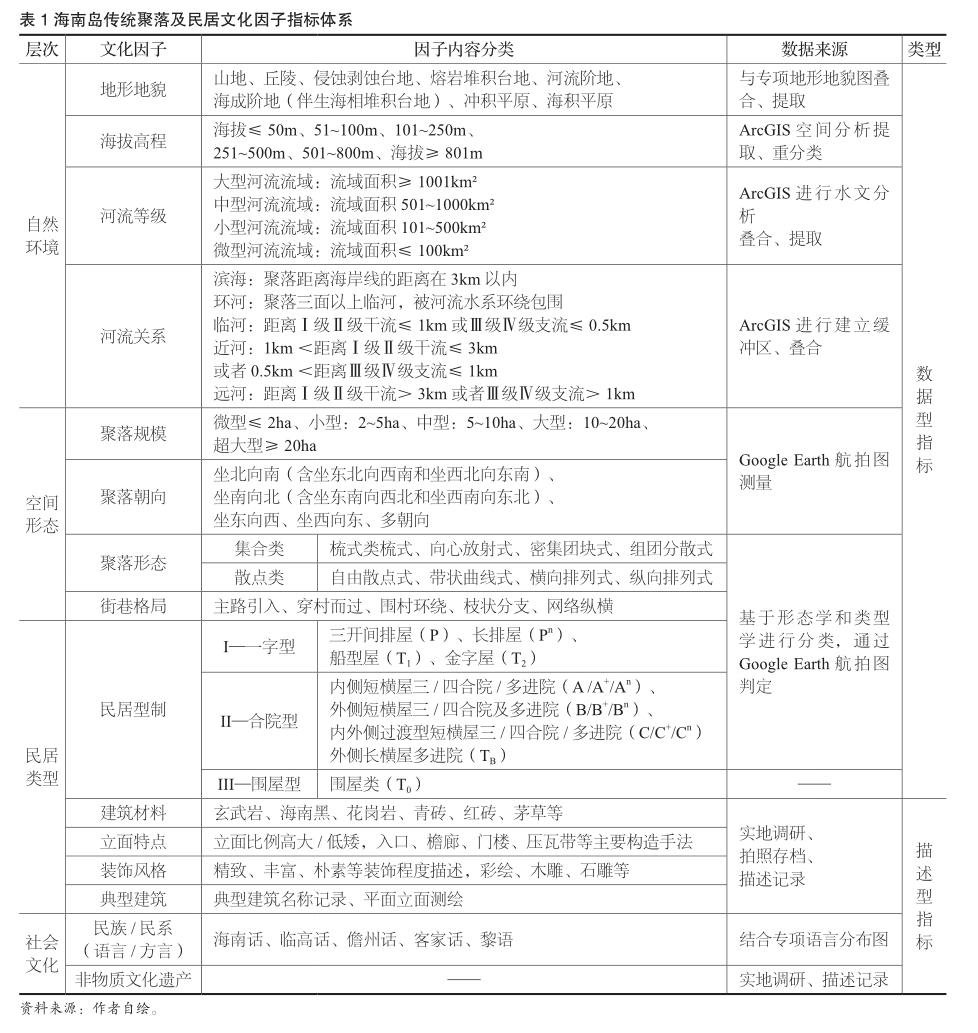

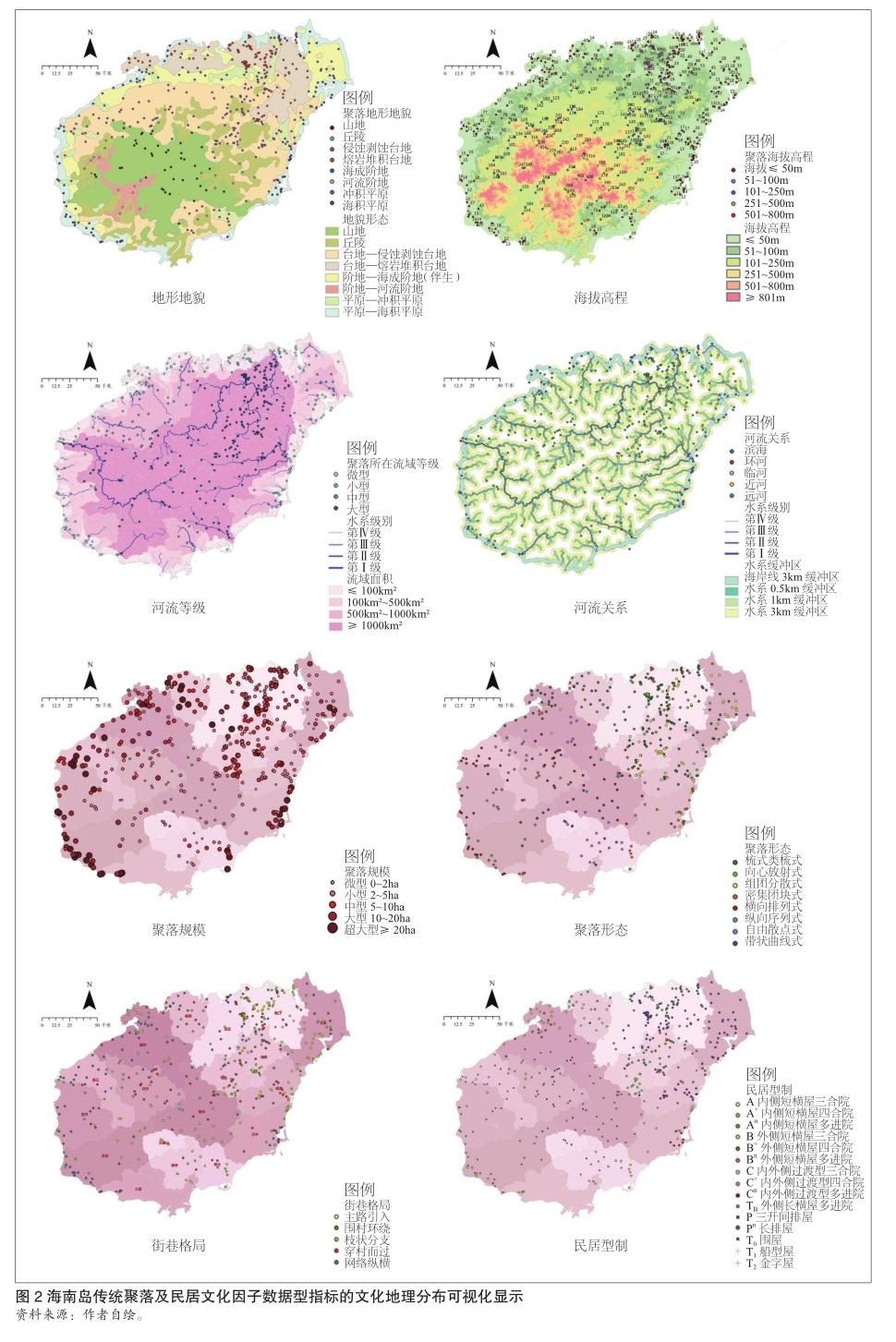

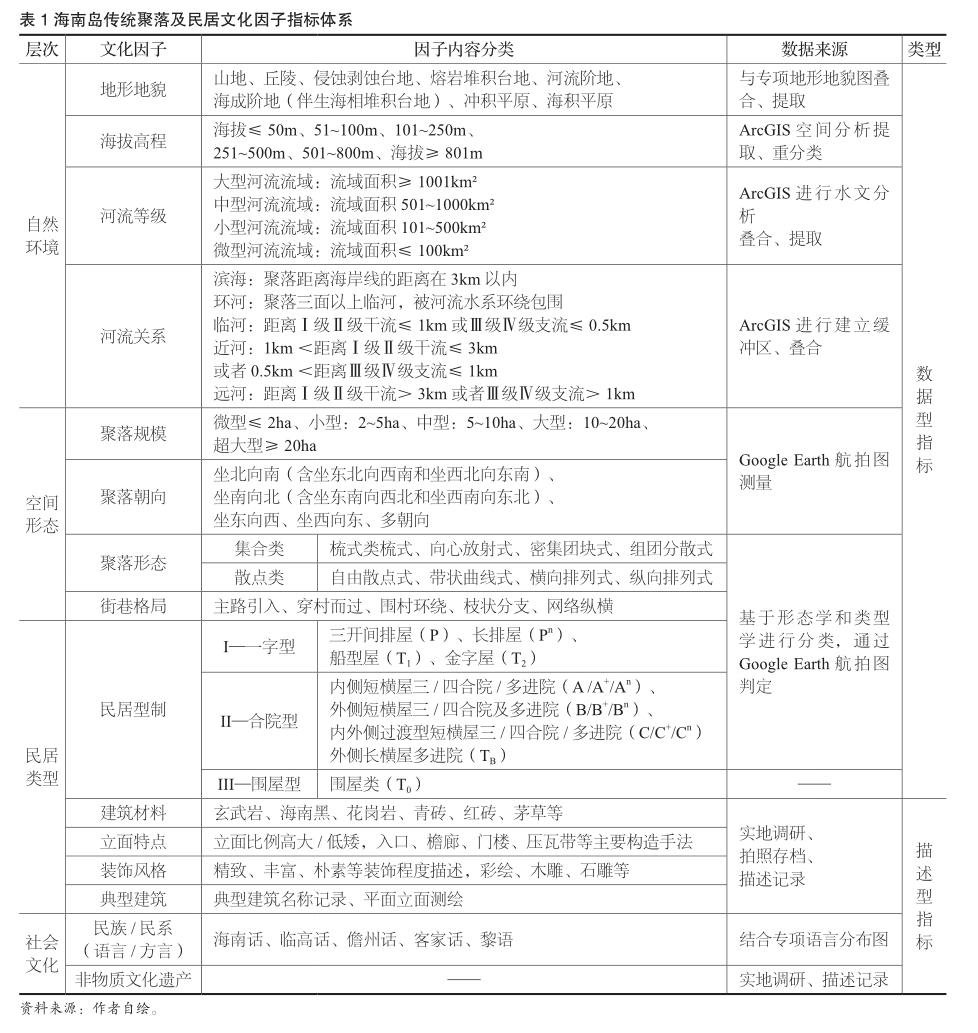

综上考虑,文化因子指标体系设置了“自然环境、空间形态、民居类型、社会文化”四个层次,共计15项因子,划分为数据型指标和描述型指标(见表1)。其中,自然环境方面包括:地形地貌、海拔高程、河流等级、河流关系;空间形态方面包括:聚落规模、聚落朝向、聚落形态、街巷格局;民居类型方面包括:民居型制、建筑材料、立面特点、装饰风格、典型建筑;社会文化方面包括:民族/民系(语言/方言)、非物质文化遗产。

3.2文化地理信息数据库的构建

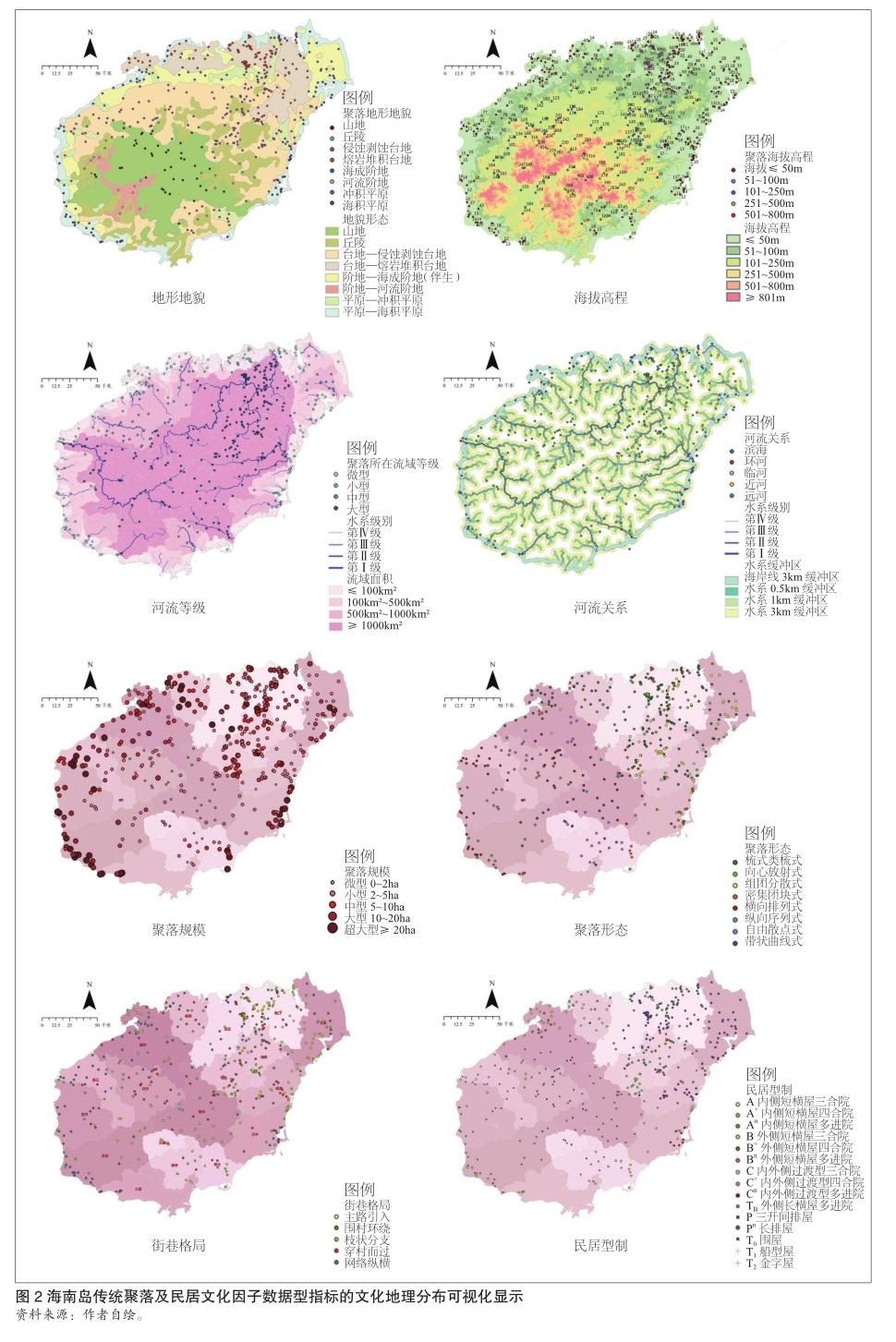

将传统聚落看作点状要素,通过Google Earth对其地理位置进行搜索定位和标定,导入ArcGIS并进行矢量化处理,录入各样本的各项文化因子属性数据,建立海南岛传统聚落及民居文化地理信息数据库。数据型指标,来源于以DAM地形为基础和专项地图通过ArcGIS空间技术分析、叠合、提取属性特征的数据,基于形态学和类型学对聚落空间形态和民居平面型制进行分类和判定(见图2);描述型指标,在实地调研中进行详实的资料收集、拍照存档及定性描述。

3.3确定主导文化因子

对研究样本的9项数据型指标进行标准化,根据每项文化因子的分类内容进行统一编码处理,以运用SPSS19.0进行统计分析。通过统计学对研究样本进行量化分析,研究各层次文化因子之间的关联性,深入挖掘和分析其间的内在联系,客观、合理地确定主导因子。

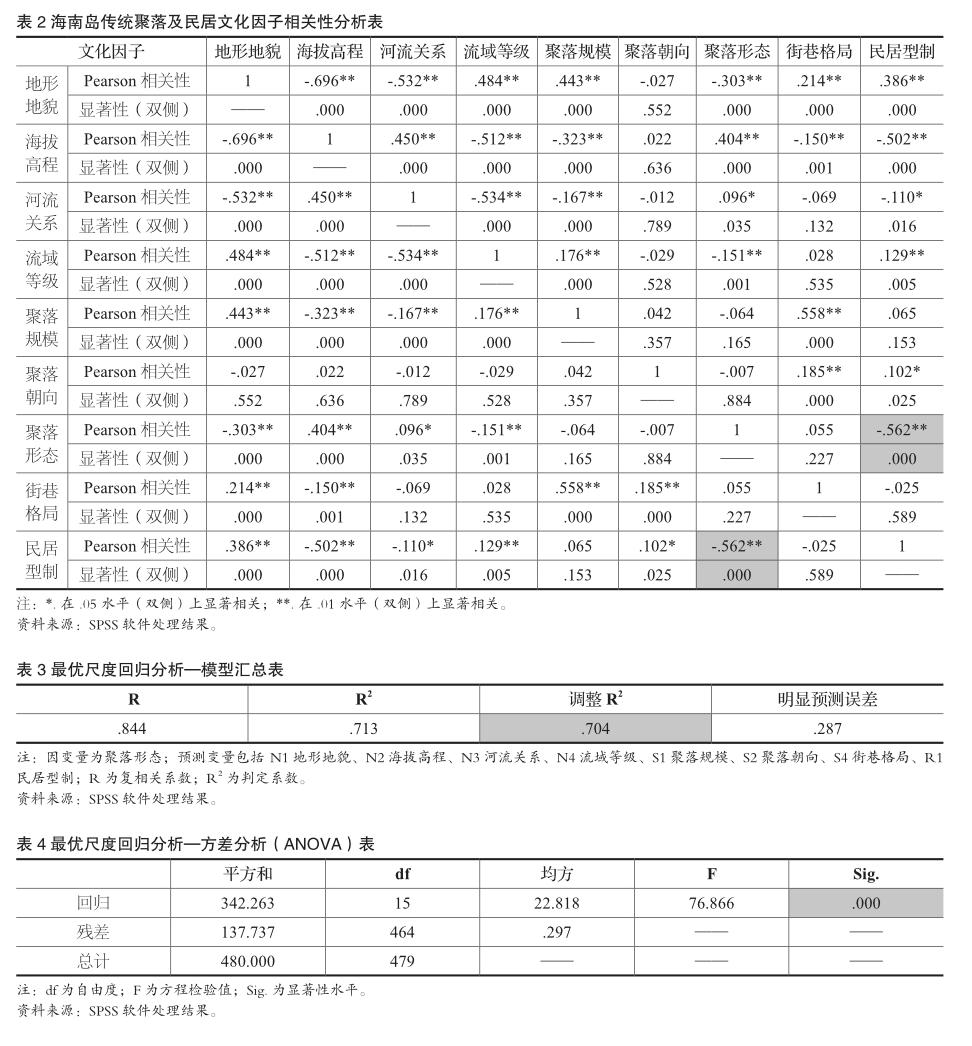

3.3.1文化因子的双变量相关性分析

文化因子之间的相关关系是一种不确定的数量关系,给人造成的感觉也是不明确的,通过相关性分析,可以从这种不确定、不明确的相互关联中,推导相关文化因子之间的密切程度和方向。运用SPSS19.0对研究样本的9项数据型指标文化因子进行“双变量相关性分析”,结果显示,聚落形态作为最重要的一项文化因子,与民居型制的相关度最高,与其他文化因子的相关性次之,这为下文进一步分析文化因子对聚落形态的影响奠定了基础(见表2)。

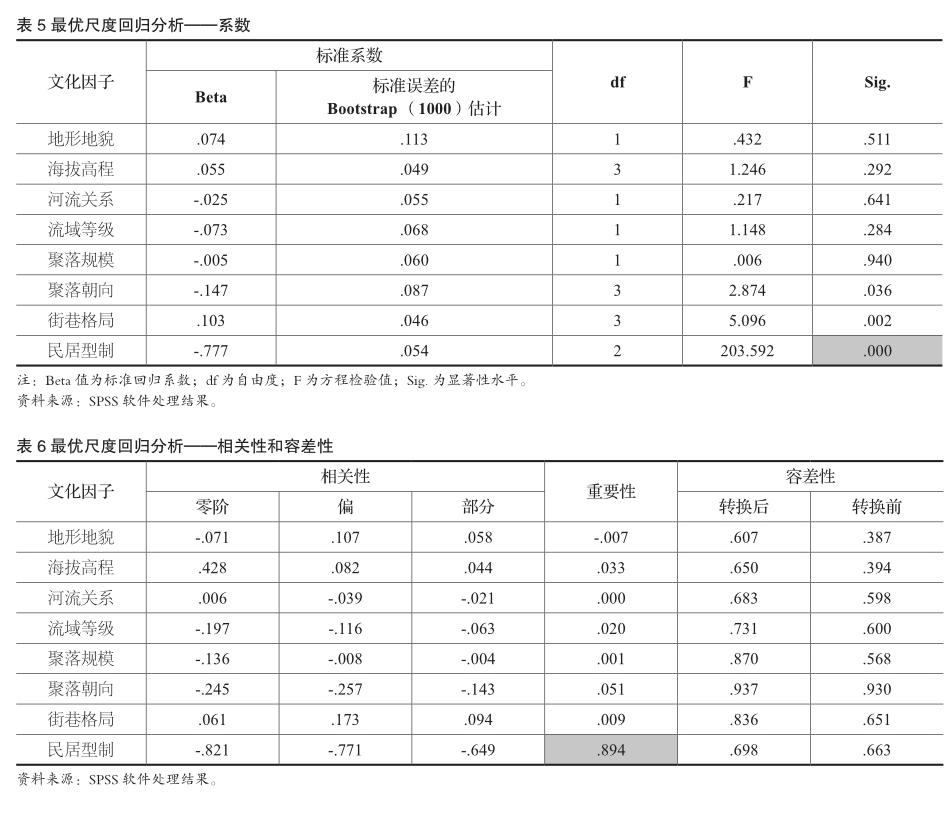

3.3.2主导因子的最优尺度回归分析

上文的相关分析只是研究各项文化因子之间相互关联的方向和程度,并不能推断各项文化因子之间相互关系的具体形式,所以需要进一步引入“最优尺度回归分析”,可以通过分析一些文化因子的变化解释某一种文化因子的变化情况[25]。运用SPSS19.0对研究样本进行最优尺度回归分析,将聚落形态设置为因变量,将其他8项数据型指标文化因子设置为自变量,样本数据没有缺失值,模型汇总调整R2是0.704,即变量对模型的解释力为70.4%,模型解释能力较好,经过方差分析,显著性水平Sig为0.000(<0.01)表明非常显著,具有统计学意义(见表3、表4)。由系数及显著性分析、相关性和容差性分析可知民居型制对于聚落形态的显著性和重要性都最大,且远远高于其他因子(见表5、表6)。

通过对文化因子的相关性分析和聚落形态的回归分析,从量化上较为客观地确定了聚落形态和民居型制作为主导因子的合理性,减少了人为的主观臆断,提高了传统聚落文化区划方法的科学性。

4聚类分析和文化区划

传统的文化分区方法侧重地理文化主导因子的定性描述、分析和在此基础上的数据统计归类,缺乏客观性和准确性;单纯的数学聚類易产生不分主次,过分强调多指标综合的问题[26]。本研究将两者结合,先对数据型指标进行定量分析确定主导因子,对主导因子进行系统聚类,结合描述型指标的定性感观印象,采用数据分析与地图表达相结合的方法,力图使海南传统聚落及民居文化区划更加准确,这是传统聚落及民居文化区划的一种新尝试、新探索。

4.1主导因子的系统聚类分析

“系统聚类分析”也叫层次聚类分析,是目前使用最多的一种聚类方法,其原理是将每一个样本看作一类,然后逐级合并,直至合并为一类的一种合并法[27]。聚类分析属于统计分析的范畴,可以较好地避免传统主观分类方法的任意性。运用SPSS19.0对研究样本的聚落形态和民居型制进行“系统聚类分析”,得到10个群集的群集成员统计表和聚类分析树状图,为文化区划提供参考。

4.2 海南岛传统聚落及民居文化区划

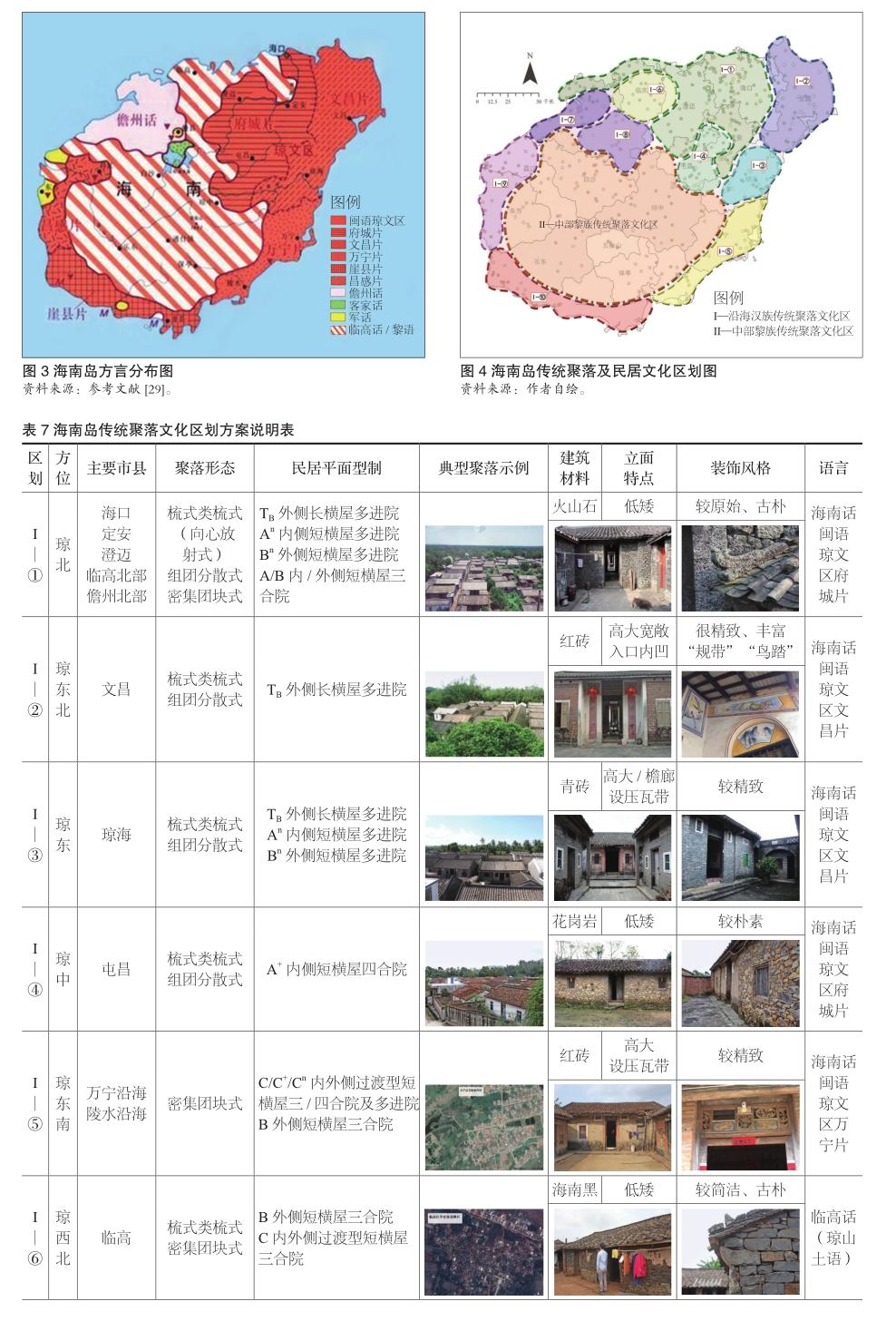

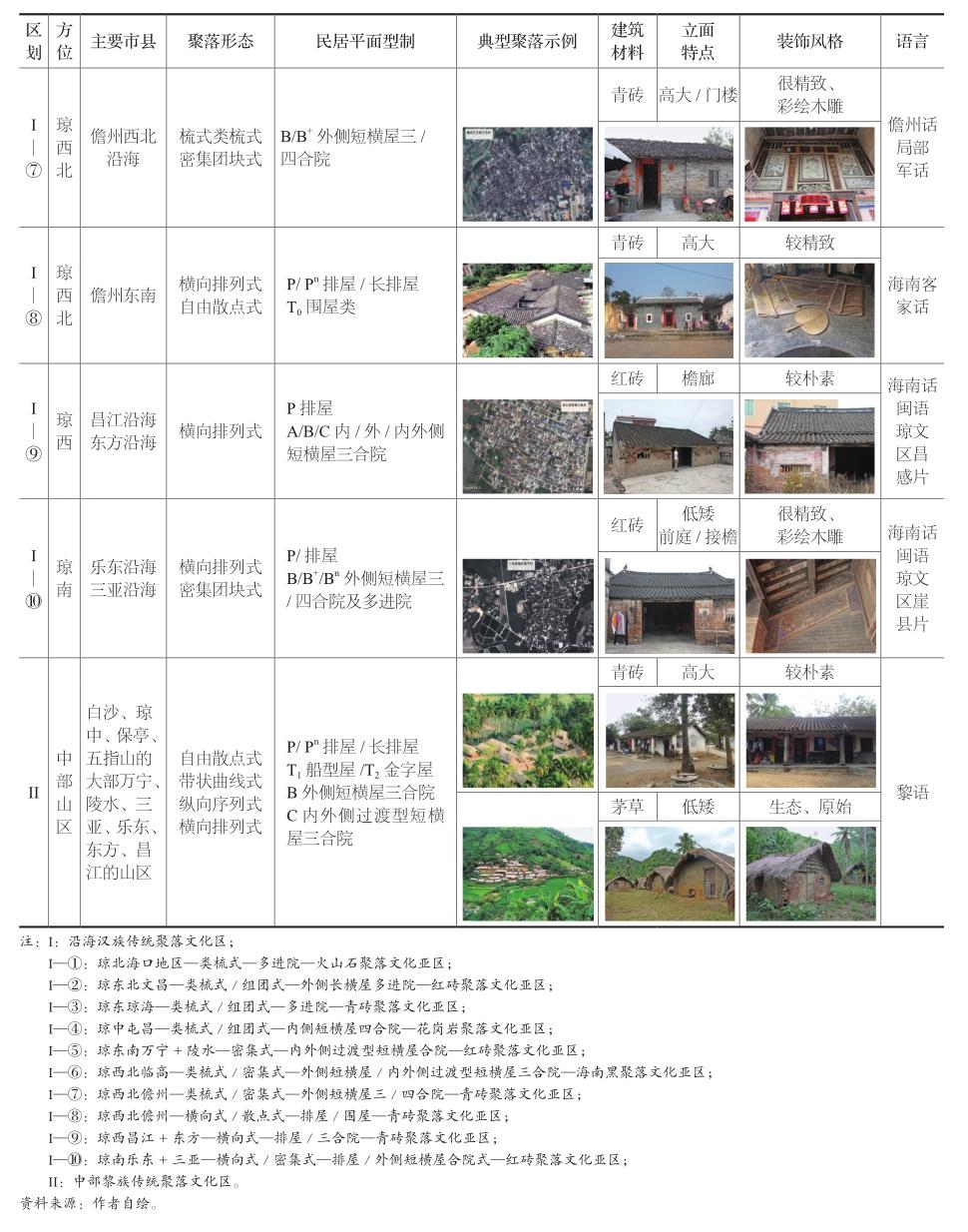

借鉴文化地理学者提出的关于文化区划的原则:(1)比较一致或相似的文化景观;(2)同等或相近的文化发展程度;(3)类似的区域文化发展过程;(4)文化地域基本相联成片;(5)有一个反映区域文化特征的中心[28]。通过GIS分析工具将数据型指标的聚类结果与空间数据相关联,结合建筑材料、立面特点、装饰风格、典型建筑的特征记录,以及民族/民系(语言/方言)、非物质文化遗产等描述型指标的区域差异,寻找共性部分,进行空间叠加和边界微调,最终将海南岛传统聚落及民居区划为两个文化区和10个文化亚区:即I—沿海汉族传统聚落文化区和II—中部黎族传统聚落文化区,其中,I—沿海汉族传统聚落文化区进一步划分为10个文化亚区,文化亚区以“四段式”命名法[30],以“方位和地区—主要聚落形态—主要民居型制—建筑材料—通名”的格式命名,不同的文化区和文化亚区表现出不同的文化景观特征(见图3、图4、表7)。

5结语

对边缘文化地带和文化交融地区的深入研究和文化亚区的细分,是传统聚落及民居文化地理学研究值得继续探索的方向。相对于传统建筑学对聚落及民居的典型案例分析,以及传统的聚落地理学对聚落文化景观的定性区划,本文采用全域样本普查的定量研究,从自然环境、空间形态、民居类型、社会文化四个层次选取文化因子,构建海南岛传统聚落及民居文化地理信息数据库和文化景观区划的指标体系,运用统计学量化分析研究样本的数据型指标,提取主导文化因子,客观上确定了聚落形态和民居型制作为主导因子的合理性,对主导因子进行系统聚类,结合描述型指标的定性感观印象,采用数据分析与地图表达相结合的方法,将海南岛划分为I—沿海汉族和II—中部黎族两个传统聚落及民居文化区和10个文化亚区。

本文采用系统聚类分析和空间分析技术相结合的方法,探索更客观、更合理、更准确的传统聚落及民居文化景观区划方法,是传统聚落及民居文化地理研究的一次有益尝试,研究结果也为海南岛传统聚落及民居的挖掘、保护和利用提供重要的理论参考。对全域范围内传统聚落及民居的样本调查和文化因子的内容收集所需要的工作量十分巨大,文化因子的选取和指标体系的构建有待进一步推敲和完善,区划方法还需要进一步的探索和深化,以得出更为精确和细致的传统聚落及民居文化景观区划结果。

注:

①本文研究范围为海南岛的18个县市,包括3个地级市(海口市、三亚市、儋州市)、5个县级市(五指山市、琼海市、文昌市、万宁市、东方市)、4个县(定安县、屯昌县、澄迈县、临高县)和6个自治县(白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县)。因海南省的三沙市为2012年建立的辖西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的群岛建置区,暂不列入研究范围。

②对于保存较为完好、具有较高历史文化价值、却尚未被评选和定级的聚落,从其建村年代、传统格局、整体风貌、历史建筑和传统生活方法等方面综合考虑,参照海南省住房和城乡建设厅组织编制《海南省传统村落保护发展规划》,考虑以下因素认定的传统村落:(1)现在传统建筑(群)保存有一定的完整性,建筑的造型、结构、材料及装饰有一定的美学价值;(2)传统村落在选址、规划等方面,代表了所在地域、民族及特定历史时期的典型特征,承载了一定的非物质文化遗产;(3)参照国务院有关部委颁布的《传统村落评价认定指标体系(试行)》。

参考文献:

[1]王文卿,周立军.中国传统民居构筑形态的自然區划[J].建筑学报,1992(4):12-16.

[2]王文卿,陈烨.中国传统民居的人文背景区划探讨[J].建筑学报,1994(7):42-47.

[3]朱光亚.中国古代木结构谱系再研究[C]//中国建筑学会.第四届中国建筑史学国际研讨会论文集.北京:中国建筑学会, 2007:385-390.

[4]余英.中国东南系建筑区系类型研究[D].广州:华南理工大学,1997.

[5]曾艳,陶金,贺大东,等.开展传统民居文化地理研究[J].南方建筑,2013(1):83-87.

[6]曾艳,肖大威,陶金.粤东梅州地区围屋类型文化地理研究[J].建筑学报,2015(z1):118-123.

[7]常青.我国风土建筑的谱系构成及传承前景概观——基于体系化的标本保存与整体再生目标[J].建筑学报,2016(10):1-9.

[8]申秀英,刘沛林,邓运员.景观“基因图谱”视角的聚落文化景观区系研究[J].人文地理,2006(4):109-112.

[9]刘沛林,刘春腊,邓运员,等.中国传统聚落景观区划及景观基因识别要素研究[J].地理学报,2010(12):1496-1506.

[10]蔡凌.侗文化圈传统村落及建筑研究框架[J].新建筑,2004(6):7-9.

[11]孟祥武,王军,叶明晖,等.多元文化交错区传统民居建筑研究思辨[J].建筑学报,2016(2):70-73.

[12]王会昌.中国文化地理[M].武汉:华中师范大学出版社,1992.

[13]赵世瑜,周尚意.中国文化地理概说[M].太原:山西教育出版社,1991.

[14]陈珏,谢恒生,郑文武,等.湘西古村镇文化景观相似性评价与聚类分析[J].衡阳师范学院学报,2014,35(6):172-176.

[15]曾艳.广东传统聚落及其民居类型文化地理研究[D].广州:华南理工大学,2016.

[16]梁步青.赣州客家传统村落及其民居文化地理研究[D].广州:华南理工大学,2019.

[17]陆琦.广东民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[18]申秀英,刘沛林,邓运员,等.中国南方传统聚落景观区划及其利用价值[J].地理研究,2006(3):485-494.

[19]许士杰.海南省——自然、历史、现状与未来[M].北京:商务印书馆出版社,1988.

[20]李琳琳.传统文化区变迁研究——以温州“泽雅纸山文化区”为例[D].金华:浙江师范大学,2011.

[21]周振鹤.中国历史文化区域研究[M].上海:复旦大学出版社,1997.

[22]罗德胤.中国传统村落谱系建立刍议[J].世界建筑, 2014(6):104-107.

[23]潘安.客家民系与客家聚居建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

[24]周振鹤,游汝杰.方言与中国文化[M].上海:上海人民出版社,1985.

[25]宇传华.SPSS与统计分析[M].北京:电子工业出版社,2007.

[26]姚建衢.农业地域类型划分的聚类分析[J].地理科学,1988(2):146-155.

[27]杨维忠,张甜.SPSS统计分析与行业应用案例详解[M].北京:清华大学出版社,2011.

[28]司徒尚纪.广东文化地理[M].广州:广东人民出版社,1993.

[29]中国社会科学院语言研究所.中国语言地图集[M].香港:香港朗文(远东)有限公司,1987.

[30]龙花楼,邹健,李婷婷,等.乡村转型发展特征评价及地域类型划分——以“苏南—陕北”样带为例[J].地理研究, 2012,31(3):495-506.