应对气候变化 广东先行先试

曾雪兰

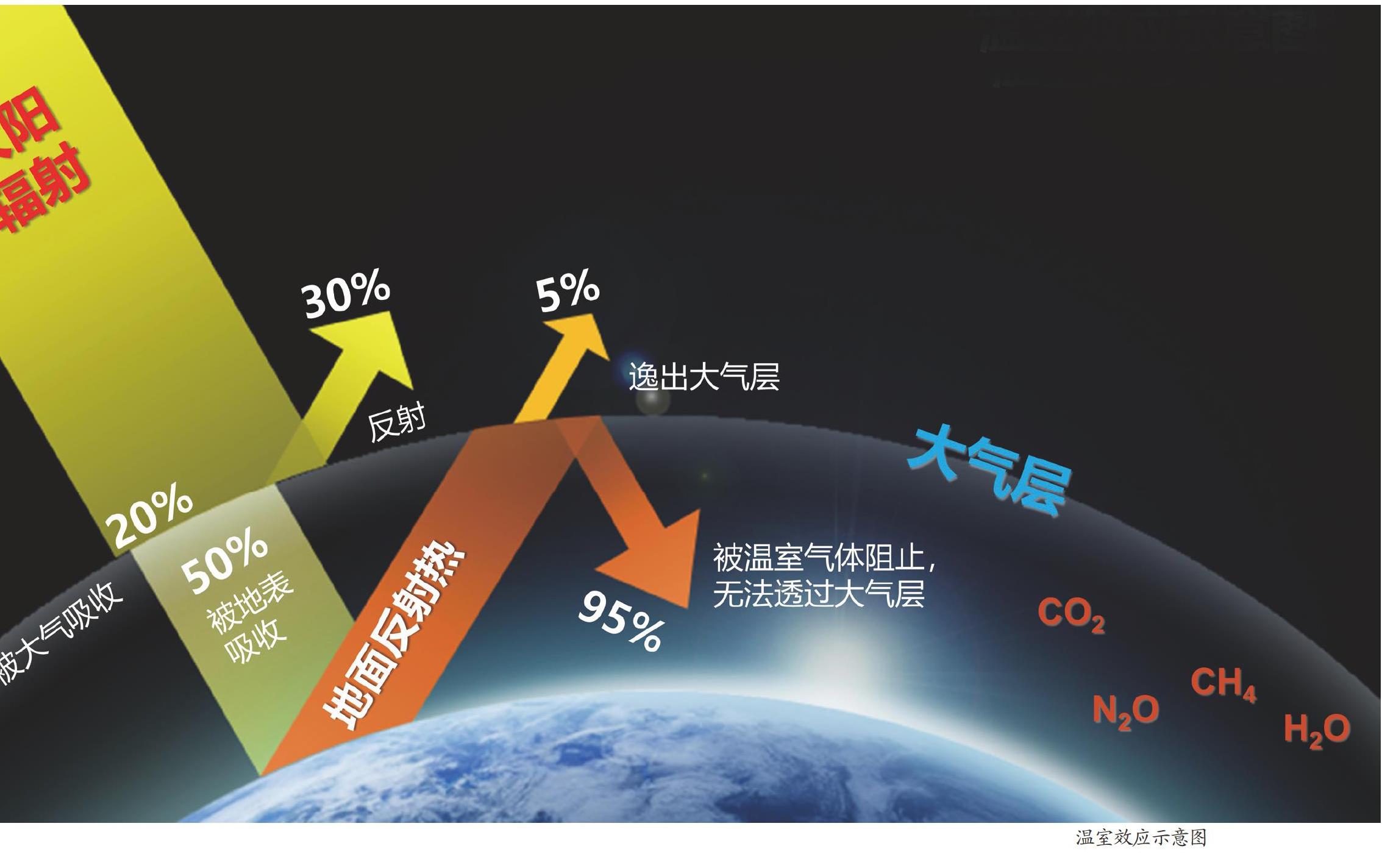

气候变化是人类共同面临的威胁,应对气候变化是人类共同的事业。工业革命以来,人类活动开始大规模使用石油、煤炭等化石燃料,导致温室气体浓度急剧升高,引发全球气候持续变暖,灾害性气候事件频发,洪涝、风暴等自然灾害影响更为严重,冰川和积雪融化加速,水资源分布失衡,生物多样性受到威胁。气候变化对农、林、牧、渔等经济社会活动都会产生不利影响,加剧疾病传播,威胁社会经济发展和人民群众身体健康。据政府间气候变化专门委员会报告,如果温度升高超过2.5℃,全球所有区域都可能遭受不利影响,发展中国家所受损失尤为严重;如果升温4℃,则可能对全球生态系统带来不可逆的损害,造成全球经济重大损失。

积极应对气候变化更是中国推动生态文明建设、实现经济高质量发展的内在需求和动力。积极应对气候变化对于我国不仅在对外关系上有重要意义,更是在经济转型、技术创新和能源安全等诸多方面都具有十分重要的战略意义。欧盟研究表明,面向深度减少二氧化碳排放的经济转型将对GDP产生温和或积极的影响,到2050年由此得到的收益最高将达到GDP的2%。由于中国的技术设备基础设施和制度更新更快,深度减排对中国经济发展的正面影响可能比欧盟更为显著。领先转型的地区,除了能赢得更多的政治话语权,还将优先享受转型带来的复合效益,如激活新的经济增长点、技术领先带来的成效、占据更大的全球市场等等。

大国担当:高度重视应对气候变化

全球气候变化问题引起了国际社会的普遍关注。1988年联合国成立政府间气候变化专门委员会,负责汇总全球气候变化领域的研究工作与成果,开展科学评价和提出政策建议;1992年通过《联合国气候变化框架公约》,确立了发达国家与发展中国家“共同但有区别的责任”原则;1997年通过的《京都议定书》,要求发达国家承担量化的减排指标;2015年通过的《巴黎协定》,进一步明确全球绿色低碳发展的大方向和2020年后全球气候治理的相关制度框架;2017年通过的《巴黎协定》实施细则,为各方履行《巴黎协定》提供了明确指导,2020年各缔约方将正式开始实施。

中國一直本着负责任的态度积极应对气候变化,将应对气候变化作为实现发展方式转变的重大机遇,积极探索符合中国国情的低碳发展道路,并将应对气候变化全面融入国家经济社会发展的总战略。2007年6月,国务院决定成立以国务院总理为组长的国家应对气候变化领导小组,切实加强对应对气候变化工作的领导。国务院及各主管部门制定了一系列政策文件,包括:《国家应对气候变化规划(2014—2020年)》《国家适应气候变化战略》《“十二五”控制温室气体排放工作方案》《“十三五”控制温室气体排放工作方案》等。2015年我国向联合国气候变化框架公约秘书处提交了应对气候变化国家自主贡献文件,提出二氧化碳排放于2030年左右达到峰值并争取早日实现达峰的目标。

中国应对气候变化工作主要从减缓和适应两大方面开展。减缓是指控制和减少温室气体排放,主要措施包括减少化石能源消费、提高能效、发展非化石能源和增加森林碳汇;适应是指采取降低气候变化不利影响的措施,以及充分利用和气候变化相关的潜在机会,主要覆盖林业和农业、水资源和海洋、人群健康、重要基础设施和防灾减灾等领域。2018年国务院机构改革,将应对气候变化工作职能划转到生态环境部门,以进一步增强应对气候变化与环境污染防治工作的协同性,增强生态环境保护整体性。

试点先行:广东应对气候变化走在全国前列

作为全国首批低碳省试点和碳排放权交易试点之一,广东省高度重视应对气候变化工作。在应对气候变化及节能减排工作领导小组统筹下,专门建立省开展国家低碳省试点工作联席会议制度,由常务副省长作为第一召集人,统筹推进试点建设工作,并取得了积极成效,多项工作走在全国前列。包括开展低碳试点示范,形成“城市-城镇—园区—社区”的多层次低碳示范网络;建成全国最大、全球第三大的碳交易市场;探索低碳发展机制创新,开展碳普惠制试点;开展近零碳排放区示范工程试点项目建设;开展碳捕集、利用与封存(CCUS)技术的研发和示范;建立健全应对气候变化统计制度,开展市县级温室气体排放清单编制试点等。

在全社会共同努力下,广东省产业结构、能源结构、能效水平不断优化。“十二五”期间广东碳强度下降23.9%,“十三五”前三年碳强度累计下降13.4%,均超额完成国家下达的减排目标。2019年全省非化石能源比重上升至26%,三次产业结构由2015年的4.3 :45.5 :50.2调整为2019年的4.0 :40.5 :55.5。

碳排放权交易成果斐然。碳排放权交易是一种控制温室气体排放的市场化政策工具,通俗地说,碳排放权就是以二氧化碳为代表的温室气体排放权利,企业排出多少吨二氧化碳就需上缴等额的配额,不足的需要买进、富余的可以卖出,以此促进节能减碳。

广东省范围内有广东省(除深圳外)和深圳市两个全国碳排放权交易试点。

广东省的碳排放权交易试点于2012年9月启动,2013年12月正式交易。广东碳市场纳入了钢铁、石化、电力、水泥、航空、造纸六大行业中约250家企业,覆盖全省(除深圳外)近70%的碳排放量,是全国首个在配额分配环节引入拍卖法的试点。自运行以来,碳排放配额累计成交量和累计成交金额稳居全国第一,超过80%的控排企业实施了节能减碳技术改造,超过60%的控排企业产品碳强度实现下降。经过六年多时间运行,广东碳市场已成为法规体系完备、监管真实有效、市场交易活跃、参与主体认可度高的全球第三大碳市场(仅次于欧盟、韩国)。

深圳碳排放权试点于2013年6月启动,是首批七个试点中唯一的副省级城市,也是国内首个向境外投资者开放的碳市场。除了达到门槛的工业行业,还将公共交通和大型公共建筑物纳入了交易范围,约有720家管控单位(2019年度),占全市约40%的碳排放。截至2020年6月,深圳碳市场为全国5个城市试点碳市场中唯一累计成交量突破5000万吨的试点,累计成交额排名全国第四,次于广东、湖北两个省试点,与北京试点大体相当。

碳普惠制工作陆续铺开。碳普惠制是广东省探索低碳发展机制创新的一项重要成果,以市场机制增强生活消费领域的减碳动力,旨在提升全社会节能减碳、环境保护、资源综合利用意识。其核心路径为通过对小微企业、社区家庭和个人的减碳行为进行科学量化,进而将减碳量转化为碳币或开发为核证减排项目。

目前,已在广州、中山、惠州、韶关等6个城市开展碳普惠制试点,推出了20余项碳普惠减碳量核算标准,允许一定比例的碳普惠制核证减排量(PHCER)参与广东省碳排放权交易市场,更大力度树立绿色生产生活方式,还与广东生态补偿制度和扶贫工作发挥了政策协同作用。

近零碳排放区示范工程率先启动。近零碳排放是指基于现有低碳试点工作基础,在工业、建筑、交通、能源、农林业、废弃物处理等多领域综合利用各种低碳技术方法,通过增加森林碳汇、购买自愿减排量等碳中和机制减少碳排放,在指定评价范围内的温室气体排放量逐步趋近于零并最终实现绿色低碳发展的综合性示范工程。

2017年,广东省在全国率先开启动近零碳排放示范工程,并印发《广东省近零碳排放区示范工程实施方案》,首批选取了汕头南澳县(城镇)、珠海万山镇(城镇)、广州状元谷(园区)、中山小榄(社区)、佛山公交枢纽(交通)共五个近零碳排放示范项目,并组织研究机构开展总体技术路线、跟踪评价机制和实施效果评价指标等基础研究工作。

碳捕集、利用与封存(CCUS)示范项目技术领先。CCUS技术包括二氧化碳的捕集、运输、利用与封存四个环节。二氧化碳可以在火力发电厂、水泥厂、化工厂、造纸厂和钢铁厂被捕集和压缩纯化,捕集后的二氧化碳通过管道、船舶或车辆运输,供应工业、食品行业或石油天然气开采行业利用,或注入废弃油气田和地下空结构(如咸水层)进行永久封存。

广东CCUS示范项目依托华润海丰电厂开展,项目一期工程计划建设两套并行碳捕集装置,二氧化碳捕集规模达50 吨/天/套,是全国首个多技术并联国际碳捕集技术测试平台,也是南方首个CCUS中等规模试验示范项目。

市县级温室气体清单编制稳步推进。温室气体清单编制工作是掌握温室气体排放家底和趋势的重要基础。2016年广东开展市县级温室气体清单编制试点工作,首批选取韶关市、梅州市、兴宁市等6个市县。

2020年6月,广东发布《广东省市县(区)温室气体清单编制指南(试行)》,逐步推动市县级温室气体清单编制工作制度常态化。此外,为进一步提升应对气候变化相关人员工作能力,广东對各地市生态环境部门、企业和核查机构开展相关培训,累计培训省内外人员超过8000人次。

展望未来:机遇与挑战并存

广东省应对气候变化工作基础良好,但由于受疫情冲击影响和国内外形势的深刻变化,新一阶段的挑战和机遇将随之到来。广东省的未来发展在面临减碳空间逐步缩小、对能源消费和碳排放仍有刚性需求的挑战的同时,还即将迎来广东省战略性新兴产业蓬勃发展、粤港澳大湾区打造绿色低碳的生态湾区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区等多方面的重大历史性机遇。

面对新形势新常态新任务,广东省可以重点开展以下工作:一是抓紧研究提出广东省碳排放在2030年前的具体达峰时间、峰值目标、达峰路线图和配套措施;二是根据全国碳市场纳入首批行业的推进情况和污染防治攻坚情况,深化广东省碳排放权交易和碳普惠制,助力建设统一的粤港澳大湾区碳交易市场;三是加强应对气候变化工作与生态环境保护工作的统筹融合,加强与环境污染治理工作协调增效。(作者系中山大学广东省应对气候变化研究中心主任)