大爱经山海 华夏民风再撷英

——以于会泳“腔词关系”析《山海经·奔月》一剧的男性唱段

○刘 航

2018年阴历开年,歌剧《山海经·奔月》便于坐落在北京长安街醇王府地界的中央音乐学院歌剧音乐厅连演了四场(加彩排场),其反响可谓热烈。这部叫《山海经·奔月》的歌剧,是国家艺术基金2017年度舞台艺术创作资助项目,也是中央音乐学院建院以来制作的首部原创大型全景歌剧。除了这些令人瞠目的奇遇,它还创下了中国原创歌剧最长的记录,以及一个空前的音乐专有体裁名词——联套歌剧。

联套歌剧(Series opera)一词是由该剧编剧兼制作人周海宏在其创编歌剧《山海经》系列过程中提出并正式使用的①周海宏:《歌剧〈山海经·奔月〉创作感言》,歌剧《山海经·奔月》首演节目册,第3页。。之所以称为“系列”,大概是由于作为史诗级的东方神话《山海经》的体量之庞大堪比西方古希腊神话《荷马史诗》的缘故。可以想见,如此“庞然大物”是绝无可能仅以一部通常意义的歌剧时长叙述清楚的。因此才应时而生为“联套”,而《奔月》是此联套歌剧《山海经》系列的第二部,第一部为《补天》,第三部为《逐日》。若单独提及其中的某部歌剧,则多以《山海经·奔月》《山海经·逐日》《山海经·补天》为固定搭配。

歌剧《山海经·奔月》的剧情主要是以中国古代神话中的“后羿射日”“嫦娥奔月”等故事融汇而成,其核心是“歌颂中国神话传说中的英雄人物在社会责任与骨肉亲情的情感冲突中,舍小家顾大家,关爱天下苍生的博爱之心;赋予中国远古神话以人类终极关怀的思想内涵和时代意义”。②国家艺术基金官网:《用世界语言讲述中国故事 国家艺术基金资助项目歌剧〈奔月〉首演》(http://www.cnaf.cn/gjysjjw/jjdtai/201803/bc9e07b33c3244d5bc00a92e8b3d2df7.shtml),2018年3月27日。

这部歌剧在首演的前期宣传与后期研讨中似乎都没有突出“民族歌剧”的概念——尽管在国家艺术基金2017年度舞台艺术创作资助项目的公示里确是明明白白地写着“民族歌剧《奔月》”。在我所搜集到的有关本剧的各类文章中,有各种各样的,甚至是彼此较为对立的说法,比如,天津音乐学院音乐批评家明言:“……就像他的音乐语言,宝玉没有对自己有丝毫的定位,他就是自己舒服的风格,就是为表现剧情所需要的风格和语言,而这种语言我恰恰觉得绝不是什么‘民族风格’。这样的说法似乎是很反动,但我认为这样更符合艺术规律和当代音乐创作的现实。我们喊‘民族风格’喊得过响,其实‘民族风格’是一个伪命题。在艺术创作中,最核心的是个人风格……”③明言:《从冷观察到热拥抱——〈山海经·奔月〉研讨会上的发言》,爱乐评公众号(https://mp.weixin.qq.com/s/rp_qFxTnOKcINiUNQq7vjw),2018年3月24日。比如,上海音乐学院作曲家贾达群:“没有任何羁绊,编剧和作曲都用自己的方式,认真且自由地进行了一次艺术、学术的歌剧创作。艺术创作的自我精神和自然状态在这部作品里被真切地感受到了……没有必要非说这是一部中国歌剧,但我可以说这是一部彻头彻尾的宝玉、周海宏的歌剧。”④贾达群:《一部用自己的方式认真、自由、艺术、学术地进行创作的歌剧——〈山海经·奔月〉研讨会上的发言》,联套歌剧山海经公众号(https://mp.weixin.qq.com/s/V6fQ5pdoCBWoFDL1VMLBYA),2018年3月25日。再比如,意大利帕尔玛皇家音乐学院钢琴艺术指导Massimo Guidetti教授:“我发现《奔月》有很多中国元素在旋律和乐队里面。比如唱词、小兔子的旋律,还有女生小合唱,再比如打击乐的使用,尤其是锣。总之,很多地方是完全不同于西方的。所以,这个作品在我听起来是很中国的味道……《奔月》的作曲技法来自西方,乐器也是西方的,作曲技术也很好,但声音出来的效果在我听来肯定是东方的中国味儿。”⑤Massimo Guidetti:《歌剧是属于全人类的艺术——〈山海经·奔月〉研讨会上的发言》,联套歌剧山海经公众号(https://mp.weixin.qq.com/s/TNKYRN5RInV06hKN_W0S6g),2018年3月24日。等等。但似乎最后大一统的结论仍然不外乎是:歌剧《山海经·奔月》是一部以现代作曲技术及其观念创作的现代歌剧。可在我一个从事声乐专业的歌者和教师经过反复听、唱后发现,被人定义为现代歌剧的《山海经·奔月》在声乐歌唱旋律上其实很民族。它各角色唱段所散发出的鲜活的民族性只是被该剧庞大的管弦乐队及合唱团整体的现代声响所掩盖,所裹挟。因此,本人愿意尝试以中国样板戏时期成就最大的于会泳先生的《腔词关系研究》一书的理论,对众说纷纭、莫衷一是的歌剧《山海经·奔月》做一个对应的“歌剧《山海经·奔月》腔词关系研究”,以期找到现代联套歌剧《山海经·奔月》的民族化基因,以及何以成为该剧作曲家宝玉的“个人风格”之元“元素”。

《腔词关系研究》一书实质是于会泳先生20世纪60年代初以他丰富的民族民间音乐积累为上海音乐学院开设的一门选修课的教科书。与其书或前或后还开有一门“民间曲调研究”课。由此可见,实打实的中国民族民间音乐方面集大成者于会泳先生后来在现代京剧上的惊人成就绝不是单靠灵感或依赖运气巧取豪夺的,而是凭借着这些取自母语文化的“精武装备”,一城一池地用心血和实力攻略下来的。源于此,于会泳之名在20世纪六七十年代全中国革命样板戏改良运动中可谓是如雷贯耳。其于20世纪60年代初发表的《关于京剧现代戏音乐的若干问题》一文,对京剧现代戏唱腔如何根据时代的需要,发展新的音乐程式和充分发挥唱腔的表现作用,提出了自己的思考,在为现代京剧《海港》《智取威虎山》《杜鹃山》等音乐设计时大胆践行自己的研究成果及创作方法,力主在现代京剧中运用韵白对话及中西混合乐队伴奏而一举成功。

概括本书,其核心无外乎是于会泳提出的腔词三大关系:1)腔词音调关系——唱腔与字调、语调的关系;2)腔词节奏关系——腔词节奏轻重、节奏段落关系;3)腔词结构关系——腔词句式结构关系。“这里所谓的‘腔词关系’,‘腔’是指唱腔曲调,‘词’是唱词的简称。腔与词这种结合关系具体反映在音调、节奏、结构等方面”⑥于会泳:《腔词关系研究》,北京:中央音乐学院出版社,2008年,第3页。。而就腔词关系这一概念的提出与释义,于会泳先生在绪论中是以集中类比的方式罗列出腔词的“自行规律”与腔词结合中的“相顺”和“相背”规律,以及“腔从于词”的主客观条件;“换腔就词”“换词就腔”如何在“字正、腔圆、情通、理顺”的基础上合理地解决腔词关系中的相背现象;最后给出“腔词相顺结合原则”作为一种普遍规律,贯穿于三大腔词关系之中的核心观点,以及对同一乐曲、统一内容的“腔词关系”在其唱腔自行规律与唱词自行规律的结合关系的系统总结。本文将依循于会泳先生的《腔词关系研究》一书所提出的腔词互生传统理论,来对现代歌剧《山海经·奔月》中的男性角色唱段做一个腔词关系梳理,并最终聚焦男高音后羿第一咏叹调,将这一唱段进行综合、抽象,着力进行“腔词关系”的全面应用观察与典型探究剖析,以期从该剧的现代性音响中找到蕴藏其中的传统元素及民族性,确保在歌剧《山海经·奔月》中找到母语与现代歌剧唱腔相克相生的规律和方法。从而展示出现代歌剧的歌唱性与所采用的母语剧词在构成整体剧作音乐风格、格调与时代气息的“母语代码”,以及由此“代码”所凝练出的腔词共同承担起音乐的四大戏剧动能:“1)塑造人物形象,刻画角色性格;2)推动剧情展开,揭示戏剧矛盾;3)烘托环境气氛,营造整体色调;4)统一音响组织,构筑戏剧形式。”⑦杨燕迪:《论歌剧中的音乐》,上海歌剧论坛,2019年7月11日,第3页。

演出时长近四个半小时的歌剧《山海经·奔月》,其贯穿全剧的男性主要角色其实就两个:一个是后羿——男高音;一个是吴刚——男中音。其中在后羿和吴刚诸多咏叹调和宣咏调中,我选择了后羿第一咏叹调《我的神弓、利剑谁能阻挡》和吴刚的宣咏调《我和大王远行万里》。

之所以遴选这一首咏叹调、一首宣咏调,是因为这两首的音乐原生气质都是能够彰显人物形象及个性,能够较为有效地构成戏剧矛盾、推动剧情发展的精彩唱段。即便是从人文精神的角度看,也是最能体现博爱的后羿与忠厚的吴刚两个人物的人生观、世界观、价值观以及崇高情怀的。

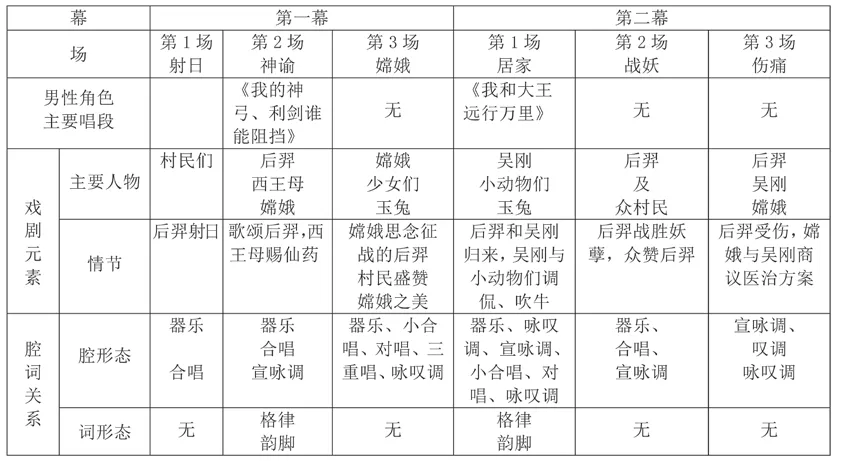

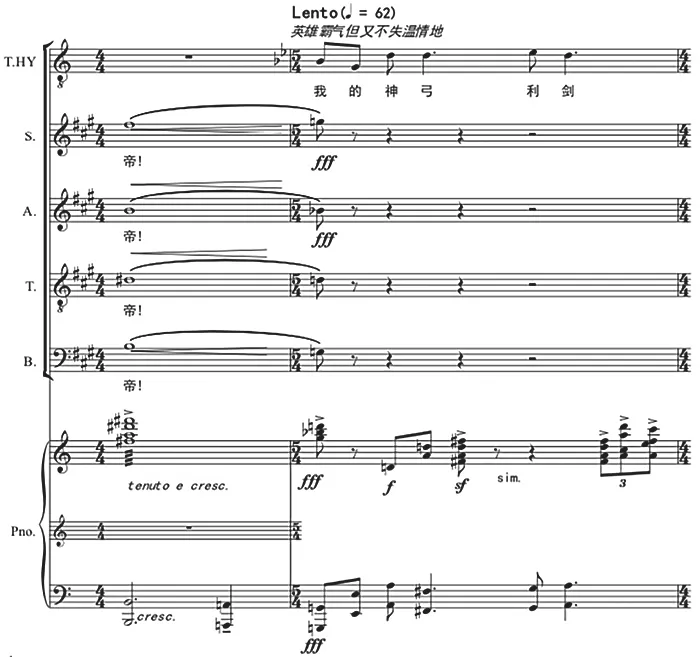

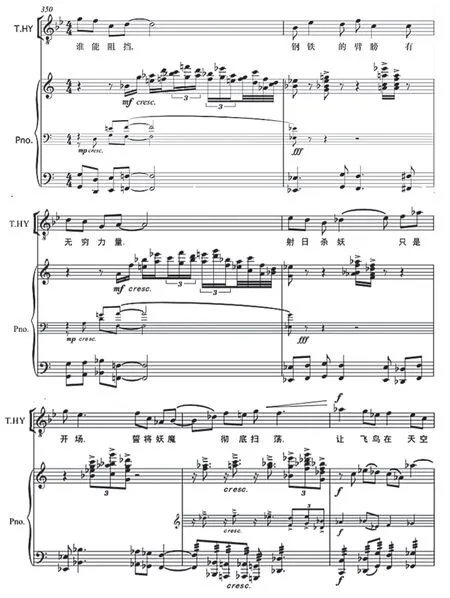

本文所选男性主要角色唱段所处戏剧结构详见表1:如上表所示,歌剧《山海经·奔月》男性角色演员最先亮嗓的是后羿。他在第一幕第2场“神谕”中便以一曲威武、霸气的《我的神弓、利剑谁能阻挡》奠定了本剧作为英雄的史诗所必须具有的恢宏气概。这既是本剧第一首咏叹调,也是本剧音乐风格的原色基调的展示。其唱词的韵脚,或许是因为剧作家要着力体现后羿的霸气甚或生性拙朴而具有极其传统的格律诗意味——尽管句式并不是古诗词类别中典型的五七言绝句体;尽管在该出韵的第三句——“射日杀妖只是开场”——没有按“约”出韵。

表1 《山海经·奔月》第一、二幕男性角色主要唱段布局图

词例1 后羿第一咏叹调;《我的神弓、利剑谁能阻挡》

我的神弓利箭谁能阻挡,

钢铁的臂膀有无穷力量;

射日杀妖只是开场,

誓将妖魔彻底扫荡。

让飞鸟在天空自由飞翔,

让大地青翠草绿花香,

让母亲不再担惊受怕,

让孩子有花朵微笑的脸庞,

让每一寸土地都不再荒凉,

让天下永远和平安详。

我的功绩永留史册,

后羿英名,万古流芳!

……

一、唱词分析

1.唱词格律观察

按明清以来北方戏曲、曲艺等通俗文学的韵律“十三辙”之法则来看,此首咏叹调是江阳辙。其包含韵母(韵腹和韵尾)皆为“ang”“iang”的压韵字,如:挡、量、场、荡、翔、香、(怕)、庞、凉、详、(册)、芳。唯一“出格”的是第三句“射日杀妖只是开场”的“场”字,按韵律法则应该是出韵,即此句落韵不该再是落在江阳辙。从表面上看,此韵辙的不严谨要么是剧作家用字的客观失误,要么是剧作家对韵律的主观“破格”。但如果从全剧剧词格式的“飘忽多变”的情形上看,我倒是愿意相信这是剧作家有意为之,因为剧词在剧作中的第一功用首先是表义,即以其剧词揭示剧作思想,揭示人物性格,其次才是剧词“自行规律”的坚守,如对格律的设定,对韵仄的遴选等。如果所选韵辙的“表义”不清,或不能令听者产生语意联觉反映,那剧作家就有可能放弃“严谨”的格律规范,转而求其字眼儿表义的功用性。虽然保持其段落剧词整体自行规律的严谨也很重要。

2.唱词字调与语调观察

(1)字调

影响甚至制约着作为综合艺术的歌剧其质量的关键因素大概非唱词莫属。歌剧艺术中的唱词是由字调、语调、节奏、结构等方面综合构成的。其中,字调和语调对歌剧唱腔的形成尤为重要,甚至决定着一部母语歌剧的唱腔之成败。字调与声母和韵母是构成汉语音韵学的基础。唱腔受制于字调。因此,于会泳先生的《腔词关系研究》一书中这样定义字调与唱腔的关系:“唱腔与字调的关系就是唱词字调之音高因素对于唱腔旋律之起伏运动的制约关系。”一言以蔽之,字的高、低、升、降,决定唱腔的结构与基本走向,是包括汉语在内的所有母语歌剧的音乐创作美学之根本。依此,我们再从字调与唱腔的关系这一维度观察。

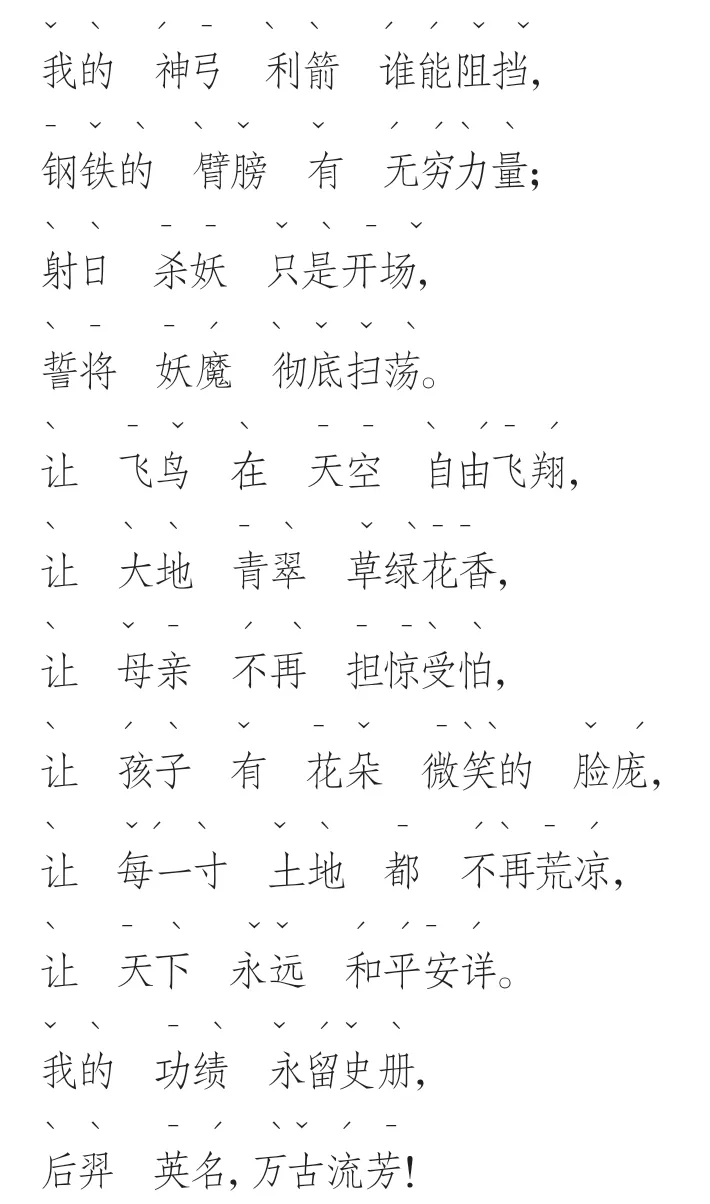

词例1-1 后羿第一咏叹调;《我的神弓、利箭谁能阻挡》

以上附着剧词上的符号,仅是对字调高、低、升、降、长、短的视觉提示,其具体观察字调的高低、升降情况与实际唱腔所形成的因果关系请参见其后所附的腔例1(后羿第一咏叹调《我的神弓、利剑谁能阻挡》)。

(2)语调

语调和字调都可以在一定的条件下被创腔者抽象为唱腔的音高。二者的区别在于字调是从音节的高、低、抑、扬、曲、直、长、短的变化中展现音高,而语调则是从句子的高、低、抑、扬的变化中展现音高。虽然古汉语将语调分为“平、上、去、入”四个调类,但其后具体形成的基本调型却只有“升调、降调、平调”三种——详见下列对词例1的语调之“调值”的观察与分析:

我的神弓利箭谁能阻挡,→(阴平高横调=55)

钢铁的臂膀有无穷力量;↘(去声全降调=51)

射日杀妖只是开场,√(上声降升调=214)

誓将妖魔彻底扫荡。↘(去声全降调=51)

让飞鸟在天空自由飞翔,↑(阳平高升调=35)

让大地青翠草绿花香,→(阴平高横调=55)

让母亲不再担惊受怕,↘(去声全降调=51)

让孩子有花朵微笑的脸庞,→(阴平高横调=55)

让每一寸土地都不再荒凉,→(阴平高横调=55)

让天下永远和平安详。→(阴平高横调=55)

我的功绩永留史册,↘(去声全降调=51)

后羿英名,万古流芳!→(阴平高横调=55)

以上附接剧词后的符号及调值比数可结合其后的腔例1(后羿第一咏叹调《我的神弓、利剑谁能阻挡》)的唱腔实际,进一步解读于会泳先生的腔词关系之互生法则。

科尔曼在他的《作为戏剧的歌剧》一书中提出音乐在歌剧中发挥三种关键性的戏剧作用:1)刻画人物;2)引发动作;3)营造气氛。那么接下来让我们仍以后羿第一咏叹调《我的神弓、利箭谁能阻挡》作为因词而腔、因腔而“人物”,而“动作”,而“气氛”的音乐观察对象。

二、唱腔分析

腔词因表情与表义的独立功用之差异而在各自的艺术表现方面都有其“自行规律”。所谓“自行规律”是指唱腔或唱词自身独立运动的逻辑规律,也就是唱腔或唱词自身在适应共同内容的要求下,按一定美学原则,在音调、节奏、结构等方面合理组织和安排的逻辑规律。在良好的结合关系中,腔词双方的自行规律,相互区别又相互适应地结合在一起,构成整体的统一运动规律。故从某种意义上说,“自行规律”是相对上述“统一运动规律”而言的。在这首后羿咏叹调的唱腔分析中,我们着重以于会泳先生“腔词关系”的第一个互生关系——腔词音调关系,包括唱腔与字调和唱腔与语调的关系,来观察腔词“自行规律”之外的“超规律”。

1.腔词“相顺”与“相背”的双向观察

“相顺”是指在统一的内容范围内,腔词双方的自行规律协调相处,从而有机地构成上述“统一运动规律”的局面。也就是,在同一曲子中,双方均保持其自行规律的完美,而又相互适应,从而步调一致地共同完成对于统一艺术内容的表现任务。“相背”则是在内容的表现过程中因腔词各自内在需求而做出的违逆“自行规律”的现象。显而易见的是,母语歌剧其戏剧内容的展现,首要任务还是需要透过腔的“表情”“表理”来完成词的“表义”。这就在客观上要求表义的唱词与表情、表理的唱腔在“好懂”与“好听”之间达到完美的平衡。这样,创腔以内容的感情需求为主要变化依据,而以唱词的自行规律的要求为次要变化依据。要“活从”,而不要“死从”。毕竟歌剧艺术是主要以情感的戏剧性发展为第一要素的艺术类别。好的歌剧一定是综合了所有的艺术门类,但却又很好地彰显出了时代的先声的大艺术。而不好的歌剧,则可能只是与其他艺术门类综合了而已。

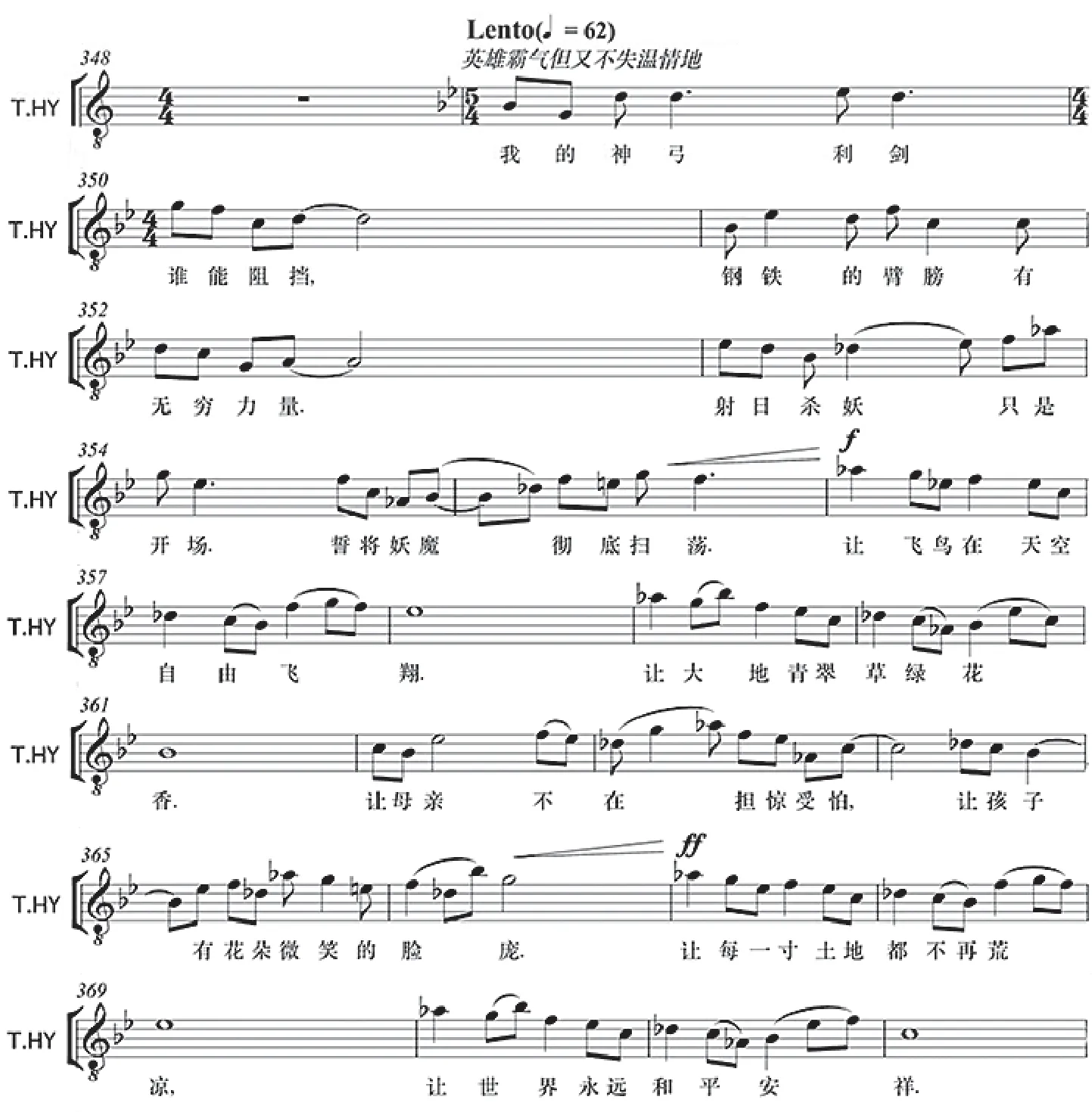

通过腔例1,我们不难发现腔词相顺是主体,腔词相背则是局部现象。比如“让大地青翠草绿花香”一句的“大”字是与腔相背关系,但曲作家巧妙地运用一字二音(G-bB)的环绕,使得倒字的“大”字在第二个bB音级上补回了与腔相背的感觉,从而在整体音乐的感觉上并无违和感。此咏叹调中诸如此类“腔由字生”“腔从于词”的“活从”现象还有:“让飞鸟

腔例1 后羿第一咏叹调《我的神弓、利剑谁能阻挡》在天空自由飞翔”的“空”字;“让母亲不再担惊受怕”的“再”字;“我的功绩永留史册”的“的”字和“册”字等。由此说来,腔词关系的或相顺或相背,都是在音乐具体完成“刻画人物”“引发动作”“营造气氛”的过程中“不得已”而存在的。仅从创新的角度说,能够灵活运用“换腔就词”,或是“换词就腔”来解决腔词相背问题,是作为一名歌剧作曲家依心、依情创腔所必需具备的“破格”之勇气及能力。即如京剧名家程砚秋先生说的:“由于字音的变化,腔就跟随着做必要的、适当的改变,因而根据不同的词句、不同的感情,在原来的腔板的基础上,也就产生多种多样的腔调,使各种腔板都丰富、复杂起来。”⑧同注⑥,第8页。而究其此言深意,我的理解也即宝玉博士先前所谈到的:“20世纪以来的艺术品,只有表达充分与不充分的技术问题,不存在对与错、好与坏的风格问题。”⑨宝玉:《我的歌剧唱词观——兼谈音乐文学表述的独特性》,《歌剧杂志》,2018年,第5期,第42页。也就是说,创腔不是为了消化剧词,而是为了借助词义表达戏剧内容及情绪。为了这个根本目的,“相背”有时候也是音乐戏剧表现不可或缺、难以分割的部分。就像我国明代戏剧家沈璟“宁协律而不工,读之不成句,而讴之始协,是为中之之巧”所主张的,相顺是必需的,是美的,相背也是需要的,也是美的。该咏叹调唱词篇幅虽长,但皆因不期而遇的“相顺”与不时循环往复的“相背”而彰显出音乐艺术的规律之美和意外之喜,都是艺术之神的理性之美与感性之美对爱乐者的心灵抚慰与精神涤荡。

2.唱词与唱腔的关系分析

根据唐阳宁公和南阳处忠所著的《元和新声韵谱》对四声的调值所做的记载“平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声直而促”来验证该后羿第一咏叹调的韵脚,其“挡、香、庞、凉、详、芳”大概算是一种长的中平或低平调;其“翔”大约算是一种用力比较强的短升调;其“场”约是一种长的高降调;其“量、荡、怕、册”应该算是一种发音短促的低降调。而声乐艺术由于口腔、声带等生理条件的限制,对于高且长的音配以能打开喉腔的开口字为宜。或许该剧作者正是考虑到英雄后羿需在此间激昂抒怀的原由,以及唱词本身所具有的表义功能,本剧作家才秉承“词助于腔”的态度而采用了方便吟咏的江阳辙;而曲作家也适时地利用词之四声与腔之高低(即:低、半低、中、半高、高)等唱腔的表情原理做以对应、结合,从而使得腔词关系在最大程度的表现空间里得以妥帖的、相辅相成的契合展现,并使得腔与词各自在保持其“自行规律”及“统一运动规律”两厢完美的前提下,天然地具有汉语歌剧独有的腔词特点——好懂、好听、动心、化人。

综上所述,剧词的字调与语调特点往往导致唱腔特点的形成,两者是攻防有序、互为因果的关系。因此,诚如作曲家宝玉所言:“歌剧由于有唱词的需要,因此它和纯音乐的舞剧、杂技等剧种有些许不同。我的感觉是,当歌剧作曲家拿到一个剧作那一刻特像雕刻艺术家拿起一个古树根。我需要的是在这个“根”的自然形态及生长规律当中去寻找艺术加工的可行性……对于歌剧来说,脚本的特点就真的决定着音乐的特点。”⑩汪静:《让歌剧创作回归常识——作曲家宝玉博士歌剧〈奔月〉首演前访谈》,爱乐评公众号(https://mp.weixin.qq.com/s/EbaT8r2yOPkoCNiTyt4YIg),2018年3月5日。宝玉博士在此所指的“生长规律”,其实质就是于氏理论所提出、倡导,并在实践中所依循的腔词之“自行规律”。只是在宝玉的歌剧创作实践中,更多地运用“活从”,而不是“死从”;只是这其中一直有一个化解大法藏匿于腔词之间——昔有京剧表演艺术家梅兰芳先生“唱腔不给字音捆死,字音也不为唱腔所破坏”的创作主张;今有当代作曲家梁雷“音乐能不能作为一条途径,引导我们从不自觉走到自觉,从束缚与羁绊走到自由、自然与自如的存在?”⑪梁雷:《借音乐提问》,https://www.sohu.com/a/272496128_304932),2018年10月31日。的艺术见地。词与腔的结合不是机械的对等,也非此一时的A+B,或彼一时的B+A,而是这A+B既不等于AB,也不等于BA,而是等于C的通式便是得自宝玉博士“简单的说,其实就是一种勾兑。所谓勾兑就是把两种不同的化学元素放在一起勾兑成第三种味道”⑫汪静:《让歌剧创作回归常识——作曲家宝玉博士歌剧〈奔月〉首演前访谈》,爱乐评公众号(https://mp.weixin.qq.com/s/EbaT8r2yOPkoCNiTyt4YIg),2018年3月5日。的反演推算。此腔词互生理念正是此《山海经·奔月》第一咏叹调所勇于践行的民族歌剧创作理念。当然也是对我国戏曲、曲艺传统上的“字正腔圆”理论与西方音乐创作理论的具体化的有力实践。

在以上对于氏腔词关系研究中的第一互生关系:腔词音调关系——唱腔与字调、语调的关系的观察及研究后,让我们再以于会泳先生“腔词关系”的第二个互生关系:腔词节奏关系——腔词节奏轻重、节奏段落关系,来研析本剧最具有谐谑曲风的宣咏调——吴刚给小朋友(各种小动物扮相)一惊一乍地讲述与后羿出征的经历,逗得小动物们也是神经兮兮地凝神倾听着吴刚讲述远方的奇异故事。

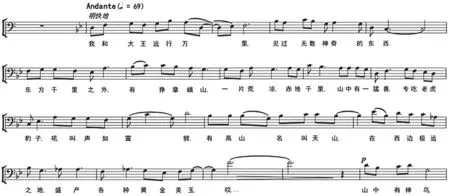

词例2 吴刚第一宣咏调;《我和大王远行万里》

我和大王远行万里,

见过无数神奇的东西。

东方千里之外,有狰章峨山,

一片荒凉,赤地千里,

山中有一猛兽,

专吃老虎豹子,

吼叫声如雷劈。

有高山名叫天山,

在西边极远之地,

盛产各种黄金美玉;

山中有神鸟,能飞翔歌舞,

赤如丹火,六足四翼。

我们还见过可怕的“蛊雕”,

似鸟非鸟,似豹非豹,

头上长着一只独角,叫起来像婴儿的哭啼。哇哇哇

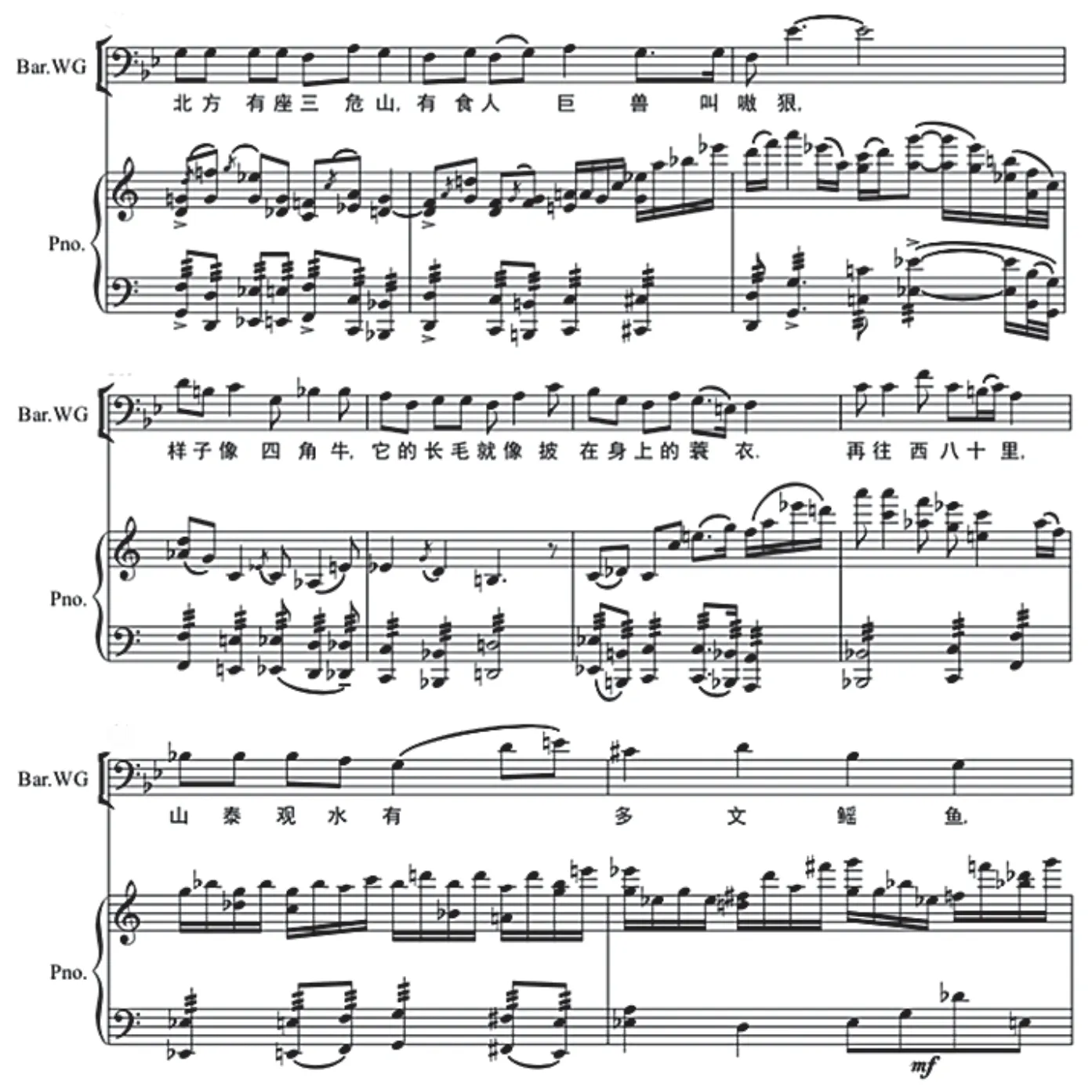

北方有座三危山,

有食人巨兽叫“獓狠”,

样子像四角牛,它的长毛就像披在身上的蓑衣。

再往西八十里,山泰观水有“多文鳐鱼”,

虽然是鱼,却长着鸟的羽翼,一夜能飞万里。

又西边 极远之地,有昆仑之山。

有“离仑槐鬼”,长得马身人面,

身上有老虎的花纹还长着鸟的羽翼……

吴刚此段具有谐谑曲风的宣咏调唱词篇幅虽长且唱词辙口不一,但因其不时循环往复的和韵而彰显唱词自行的规律美。而进一步观其唱词的韵律、节奏,也绝对算得上是不规则的“现代诗歌”的气韵。如果依此从汉语四声的法则吟诵此唱词,其抑扬顿挫、长吁短叹的高低与时值之结果便是中国戏曲依字行腔的生动践行。在此让我们结合下例唱腔,来进一步观察本宣咏调的“腔词节奏关系”,即腔词节奏轻重、节奏段落关系。

腔例2 吴刚第一宣咏调《我和大王远行万里》

通过对腔例2的节奏观察,我们基本可以得出此吴刚第一宣咏调的腔与词的节奏关系是大体保持同步展衍的初步结论,即其腔的节奏运用与词的韵律吟诵是基本达到时值同构的。若将唱词与唱腔以符号的形式加以体现两者的节奏时值趋同关系,会是更加地显而易见。详见下面比对列表:

我和大王远行万里,=X XX XX XXXXX

见过无数神奇的东西。=X XX XXXXX X

东方千里之外,有狰章峨山,=X XX X XX XX XXX

一片荒凉,赤地千里,=X XXXX XXX

山中有一猛兽,=X XX XXX

专吃老虎豹子,=X XX XX X

吼叫声如雷劈。=X XX XXXXX

有高山名叫天山,=X XXX XXX

在西边极远之地,= XX XX XXX

盛产各种黄金美玉;=XXXXX XXX

山中有神鸟,能飞翔歌舞,=X XX XXX XX XX

赤如丹火,六足四翼。=X XX XX XX X

我们还见过可怕的“蛊雕”,=XXXXXXXXXX

似鸟非鸟,似豹非豹,=X XX XX XX X

头上长着一只独角,=X XX XX XXX

叫起来像婴儿的哭啼。=X X XXX XX X

哇!哇哇!!= XX X

横向类比以上所列唱词的韵律与唱腔的节奏关系后,我们就不难发现本唱段的腔词之间的大部分空间比例还都是趋于同步的,这些“同步”也大多符合于氏腔词节奏关系理论之唱词“重读”“轻读”概念下的“习惯重音”与“习惯轻音”的自然吟诵状态。其明显未达成节奏同步的唱段大概也就只有一处,即“山中有神鸟,能飞翔歌舞”一句。按于会泳先生的腔词关系的“相顺”之理来论,此句的“能”字理应与后继的“飞”字在节奏上做分割处理才能达到腔词节奏的同构,进而体现出创腔所赖以依存的汉语四声之逻辑重音规律。但创腔者的用意显而易见是受前一句唱词“山中有神鸟”的吟诵韵律的影响,加之此段落又是回旋曲式的新乐段(第二对比中段:A-B-A-C的“C段”)的开始,其第一乐节“起句”——“山中有神鸟”的唱腔节奏,决定了接下来的第二乐节“承句”——“能飞翔歌舞”的节奏形态与起句之节奏形态必然同构,也即于会泳腔词相顺理论所言的“词助于腔”之现象的具体体现。虽然此句从唱腔节奏的强弱位置变化与唱词的轻重变化的关系(即腔词节奏轻重关系)的局部来看是有“偏差”的,如将该依唱词轻重规律予以强调的“飞”字弱化在“能”字之后的弱拍上,从而使得“飞翔”的“翔”字依序列为强拍之位。但是,如果按照于会泳先生“腔词节奏轻重关系”一章中的“逻辑重音”和“感情重音”之概念来看待这处“破句”,毫无疑问,“飞翔”的“飞”字是本句的“逻辑重音”,可就是在这本该由唱腔予以强调的“逻辑重音”处却是“翔”字当道。而细细咏唱此唱腔,却又深感“翔”字无疑是成乐更为重要的感情重音。因此,在具体的创腔实践中,因其创腔者出于对乐逗和乐型的曲式结构原则之整体考量,在腔词关系无法通盘“相顺”两全时;在既不能“换腔就字”,但也不能“换字就腔”的特殊情形下,会对词逗予以“腔顺词背”的“全跨”处理,以适应音乐自身的完整性内容的表达。此法在各时期的歌剧作品中均为常态,尤以现代歌剧的腔词关系的处理上为甚。由此看来,现代歌剧《山海经·奔月》的唱腔节奏处理是符合汉语发声原理,并与于会泳先生的“腔词节奏关系”的理论契合的。曲作者能够在充分尊重母语文化的前提下,还能依靠唱腔将剧情予以更加充分的抒发和表达,此既符合中华民族的语言听说习惯,又能满足当代人的国际性音乐听赏潮流,是难能可贵的。而这唯情感论的表现主义思潮在本剧音乐创作中的突出反映,也正印证了画家卢西安·弗洛伊德所说的:“一幅画的质量与画家是否诚实地表达出本人的真情实感是紧密联系在一起的。”⑬清央美术:《卢西安·弗洛伊德人物形态真实表达》,北京北溟文化传播公司公号(https://baijiahao.baidu.com/s?id=1649622724622185354&wfr=spider&for=pc),2019年11月8日。

综上对于氏腔词关系研究中的第一互生关系:腔词音调关系——唱腔与字调、语调的关系,以及第二互生关系:腔词节奏关系——腔词节奏轻重、节奏段落关系的观察与分析后,让我们再次以后羿的《我的神弓、利剑谁能阻挡》唱段为例,对于会泳先生《腔词关系研究》一书中的第三个腔词互生关系,即腔词结构关系——腔词句式结构关系,做一个综合性的概览,以期通过于氏三种腔词互生关系对歌剧《山海经·奔月》音乐创作的影响,进而找到可以作为一种音乐美学纲领性的公式。

三、腔词结构分析——腔词结构同步与不同步的综合观察

在对后羿第一咏叹调《我的神弓、利剑谁能阻挡》的结构观察中,我们不难发现其腔词结构关系基本上是同步的,即词与音的层面是同进同出、同起同落的。这种情形的形成在很大程度上是由于作曲家在创腔过程中摒弃了古诗里吟诵韵白行腔中的拖腔、甩腔、顿腔、颤腔及滑音等中国传统戏曲唱腔手法。而这样的结果确是使一部当代的原创歌剧更便于演绎出当下中西方听众都不陌生,且能满足心理期待的唱段。但是如果从词与乐的层面进一步看腔词结构关系,则由于词的汉语传统规则与乐的非传统规则(既非曲牌、板腔体,也非民族或西洋调式)势必造成汉语的词与西方的乐在自顾坚守其“自行规律”的情境下造成事实上的腔词结构不同步,即中西平行复合的二元对立结构。

腔例3 后羿第一咏叹调《我的神弓、利剑谁能阻挡》乐队缩谱

这种“神合貌离”的中西二元结构对立,在很大程度上体现了现代歌剧多线条复合、多风格融汇的后现代主义之大格局。而这种“中西融合表现为:‘无西’则无形,‘无中’则无神。‘中西融合’——形神兼备,是目前多数作曲家的普遍选择,其必然结果是二元对立与融合”。⑭王瑞:《歌剧学及其若干基本问题》,上海歌剧论坛,2019年7月10日,第2页。王瑞先生在这里所说的“二元对立”不是于氏理论中的腔词“相背”原则,而是腔与词在遵循各自的“自行规律”下所形成的“情通理顺”模式间的“二元复合”。即:词,歌唱剧词,是依循汉语四声及念白韵律等诗词规则的自然态生成,而腔,歌唱旋律,是以西方自由十二音为构成理念的多调性、泛调性及无调性等音乐手段予以人工化结构。这种腔与词的技术“二元复合”所必然产生的中与西的风格“二元对立”,就可能其中蕴含着作曲家周龙先生所说的音乐创作中的异国情调。“所谓异国情调,是西方音乐自19世纪以来的一贯美学追求。从效果上看,异国情调展现的是一种音乐风格的陌生化和新异性。从本质上说,异国情调则是两种文化价值的冲撞与交融,在这个过程中,异质文化的交融形成了独具特色的混血风格。在19世纪,其主要表现为欧洲作曲家对异邦的想象,从技术上往往着眼于吸收一点五声音阶或直接引用一些异域音乐素材——追求‘形’的统一。而当下,我们正处于全球化与多元化并重的文化格局中,异国情调的新内涵便体现为异质文化平等的、真正的对撞和交融,而不再局限于欧美或亚洲作曲家对异域文明似是而非的想象,如今更为注重从表层的征引走向深层的对异域音乐神韵的捕捉——拒绝原生态音乐文化的简单拼接。”⑮周龙:《歌剧〈白蛇传〉的美学思考》,爱问共享资料(https://ishare.iask.sina.com.cn/f/33fNUMpIpiO.html),2019年5月17日。这正如该剧作曲家宝玉博士在李明辉的《创世史诗联套歌剧〈山海经·奔月〉主创访谈》中所言:“旋律的写作一定会受制于语言的,歌剧的旋律一定要吻合唱词,这样在歌剧创作时就有一个制约,比如雅纳切克,他是用捷克语来写作,这是作为民族主义创作实现民族化成功的一个范例,他的作品脱离了捷克语就会很奇怪。如果在音乐创作的时候脱离母语去追求那种德奥歌剧的风格,这一定是不合适的,有时候甚至歌词都听不清,因为你的旋律都不是从语言中来的。”⑯李明辉:《溯源创世 回归本初——创世史诗联套歌剧〈山海经·奔月〉主创访谈》,《人民音乐》,2018年,第6期,第24页。再请参见腔例4:

腔例4 吴刚第一宣咏调《我和大王远行万里》乐队缩谱

通过以上结合于会泳先生的“腔词三大关系”的理论而对歌剧《山海经·奔月》中男性角色唱段所做的腔词概览与分析,我认为这部被首演指挥陈冰称为“当代中国大型原创歌剧乐队写得最复杂、最现代的……”,其“音乐创作,永远从戏剧情节出发,以表达戏剧感情为第一要素,不媚俗、不取悦。初次接触就感觉不同凡响,深入学习之后更是渐渐回味无穷”⑰陈冰:《歌剧〈山海经·奔月〉排演感言》,歌剧《山海经·奔月》首演节目册,第55页。的现代歌剧《山海经·奔月》,是一部在唱词上突出展现了中华文化精髓,在唱腔上又自洽地反映出普世精神内涵的中国大歌剧。

该剧作家巧妙地运用中国传统诗词文化中的韵辙不定量“范式”所造成的唱词“拆跨”与“拆散”进行有效的风格暗示。这种在传统与现代之间寻找情感熔点与心理联觉弧线比的结果是,既保留了传统诗词的独有风韵,同时又打破了格律诗词其僵化、迂腐的窠臼,使得全剧唱词因此而具有了后现代主义美学的质感。而该剧作曲家寄望音乐所折射出来的现代美学思考,以及显而易见地所具有的唱腔“表情达义”的主观意识,以及全剧音响造势所依仗的客观技术功力,都预示了作者必然会突破表义与表理的唱词所精心架构起来的天幕。尽管理性告诉我们“字正”始得“腔圆”,但感性也提示着我们“情通”方有“理顺”。而唯有情通了,“理顺”中的“表情”才不会造成腔害于词的“倒字”“轻重颠倒”,甚而“破句”,更不会在统一内容范围内枉顾唱词自行规律的完美,或顾此失彼地阻断句式语义的合理贯穿。反倒极有可能会本然地使其唱腔自行规律与唱词自行规律处于相得益彰、相辅相成的良好对位关系之中。如同歌剧《山海经·奔月》首演钢琴艺术指导马蓉在感言中所言:“在音乐上使我印象最深的是宝玉老师把人声好似作为一件乐器,他如调酒师般的以情绪各异的角色唱段与色彩纷呈的管弦乐队进行‘勾兑’。如此,既保留了唱段的民族性,又最大程度地利用西洋管弦乐来诠释出全人类普世的音乐语系。”⑱马蓉:《歌剧〈山海经·奔月〉排演感言》,歌剧《山海经·奔月》首演节目册,第59页。

歌剧因母语的不同而衍生“腔词关系”。处理好腔词关系,是每个歌剧作曲家所必然面对的挑战,当然也是获取成功的机遇。不同发音原理的母语,会在字调、音调,甚至由实虚词所自然形成的韵律、节奏等方面具有极大的差异性。这在诗词作为独立呈现的艺术形式时尤为如此。但由于音乐“表情”时的灵动本性使然,又必然“脱”其母语之“颖”而出,形成“拖腔”“字密腔长”“一字多音”“无词乐汇”等“忤逆”唱词自行规律,但又别开生面的歌剧创腔艺术手段。而我以为,恰是这种溢出“锅沿儿”的诸如“全跨”“加腔”等主观超限创作,而不是匍匐在相互“死从”的教条下,缩手缩脚、作茧自缚地在焖锅里做客观有限的“翻腾”,成就了人类伟大的歌剧艺术。那些在创腔过程中循规蹈矩、一板一眼、亦步亦趋地蜷缩在腔词彼此“相顺”而不“相背”中不能自拔的歌剧创作人该从莫扎特“诗歌是音乐温顺的女儿”,瓦格纳“歌剧是音乐展开的戏剧”的言论中捕捉到腔词关系的绝妙之深意。戒律千条总关情。“表情”,基于自由的“表情”,才是跨越技术规范乃至艺术流派藩篱的伟大非理性。诚如作曲家瞿小松基于实践的一个体会:“创造是一个鲜活的生命过程,而任何预设的‘体系’,从诞生,就已经死亡。”⑲瞿小松:《虚幻的“主流”》,公众号——贫乏时代,2016年7月2日。因此,中国歌剧的创腔者不但要勇于坚守自己的民族文化传统中具有积极意义与科学价值的精华部分,同时还要敢于“山登绝顶我为峰”地将自己深谙的民族文化及其音乐艺术手段、观念在高峰对流的空间里做更为广泛的世界文化大融合,并由此拓展出更为广阔的,具有中国文化特色的歌剧艺术新航线、新大陆。在这一点上,我倒是非常认同该剧作曲家宝玉博士所说的“作曲家应该是推动民族音乐之舟驶向大海的人”⑳同注⑱。——事实本该如此!事实必将如此!!事实正是如此!!!

基于以上所述、所析的腔词关系这一客观事实及人文价值标准,针对歌剧《山海经·奔月》的腔词关系的理性剖析与源流回溯,我们可以肯定地说:一位被母语文化濡染的创作者所创作的一部以西方符号学为承载工具的非具象风格的现代歌剧,其无论从“音”的生成密码之序列特色,还是“乐”的生发逻辑之秩序特点,都是无论如何也脱离不了母语文化的“裹挟”的。换句话说,一个创作者的母语,是他毕其一生的精神图腾和文化胎记。是不会,也不能随着后天的游历而“万念俱灰”的。其深受母语文化影响所形成的思维方式,以及操作模式是绝无可能因手中舶来的工具而从根本上改变的。这只要从我国改革开放之初生硬且滑稽的“鹦鹉学舌”式的洋为中用之宣叙调,到今天的中国歌剧作曲家们主动而生猛地以中华母语为体的宣咏调之中为洋用,就可见一斑。当然,诚如于会泳先生在其《腔词关系研究》一书中,既主张“字正腔圆”的同时,也提醒不要罔顾“情通理顺”一样,对母语及母语所衍生出的腔词关系的“情感依赖”不能以牺牲普世的音乐精神为必要前提。也就是说,在创作实践中,理性介入感性应以不“拘泥”感性的普遍、普适、普世性的自由抒发为上法。毕竟,在全球化的今天,面对中华文化复兴的时代呼唤,以及政府呼吁文化软实力传播的现实,母语在歌剧中的伟大就只能是生成特色的、被广为颂咏之“天使”的血液,是隐匿在杰作中的“龙骨”与“大炮”。