对比统一 刚柔并济

——权吉浩《震》的创作特征及技法分析

○邵文婧

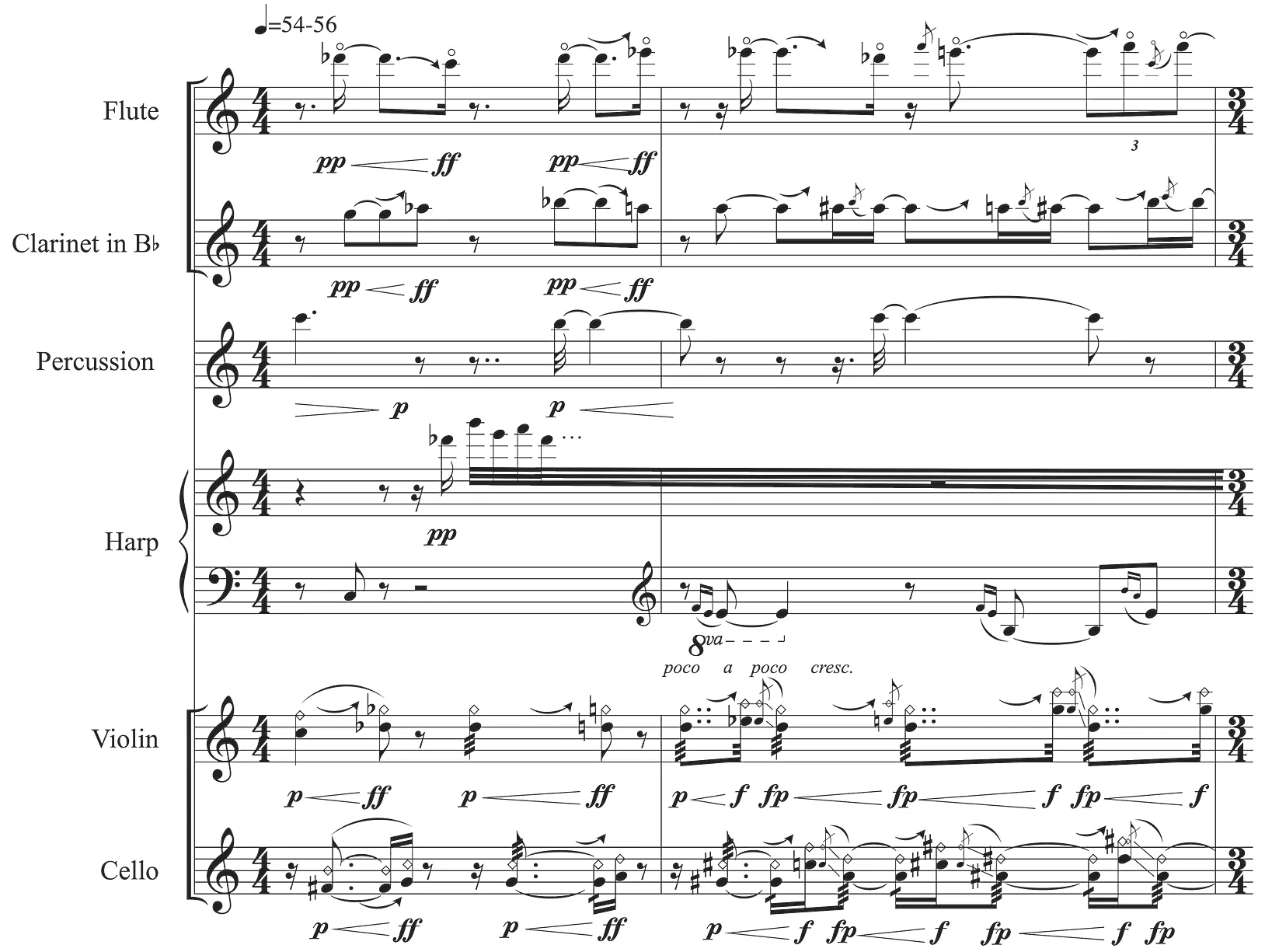

《震》(为六位演奏家而作),是著名作曲家权吉浩①权吉浩:作曲家、中国音乐学院作曲系教授、博士生导师。曾提出“揉音为根、吟咏为本”的基本理念及“单音化、线性化、色彩化、东方化”的创作思想,并将其一直贯穿在《长短组合》系列、《纹》系列、《印象》系列等作品的创作实践中。曾多次受国内外委约创作,多部作品在各类音乐节上演。出版《中西乐器法》等两部专著、五本个人音乐作品集。交响乐《乐之吟》《戏韵》获文化部“第十六届全国音乐作品(交响乐)评奖”中型作品一等奖和小型作品二等奖;民族管弦乐《乐之舞》获二等奖(第十二届);大提琴协奏曲《纹》、琵琶协奏曲《京剧印象》获“台湾省立交响乐团第七届作曲比赛”第一名、“台湾文建会”协奏曲作品比赛第二名;钢琴协奏曲《乐戏》获2019深圳交响乐团“中国风”钢琴协奏曲创作比赛第三名。另有,包括钢琴组曲《长短的组合》(入选“20世纪华人音乐经典”)等19部室内乐、管弦乐、合唱作品获各类作曲比赛第一、二、三等奖及优秀奖。受瑞士诺维尔现代室内乐团委约而创作的室内乐作品,完成于2006年。2013年,该作品获得文化部“第十七届全国音乐作品(室内乐)评奖”优秀奖,并同时被收入《中国高等艺术院校管弦乐器系列教程——室内乐中国作品专辑(一)》②侯俊侠等编:《中国高等艺术院校管弦乐器系列教程——室内乐中国作品专辑(一)》(CD),北京:人民音乐电子音像出版社,2013年。《中国音乐学院室内乐作品集》《上海音乐学院校友优秀作品选粹》及《权吉浩室内乐作品集》中。其创作灵感来源、动机素材原型以及创作艺术审美,无一不与中国传统音乐、文化内涵相暗合,实为一部精致巧妙的中国当代室内乐作品。本文以《震》为研究对象,对其音乐本体进行技术性分析,深挖材料来源,总结归纳其创作技法,探究作曲家“根植于中国传统文化”的个性化音乐语言。

本作品名称《震》借鉴周易八卦中的第五十一卦“震”。八卦是中国道家的哲学概念,根据世间万物的“阴”“阳”变化组合而形成,八卦互相变换搭配则产生六十四卦。其中蕴含着丰富的自然规律与社会现象,是揭示天地、自然与人之间内部关系的朴素唯物主义思想。先天八卦中,“震”属阳卦,数为四,五行属木,方位居东。《易经·说卦传》曰:“震者,动也”,又曰:“雷以动之”,又曰:“震为雷,为龙,为玄黄……”作曲家选用此卦为题,取其“鼓动”“主变”“万物出乎震”之意,并通过音乐织体语言来表现以上意象;对于作品的结构把控,作曲家注重整体规律的运行以及事物关系的丰富变化,因此,题记中引用《易传·系辞》“是故刚柔相摩,八卦相荡,鼓之以雷霆,润之以风雨,日月运行,一寒一暑”,借以揭示作品中材料的发展变化方式以及整体结构原则。

作曲家对以上具体意象与哲学观进行深入解读,并将其巧妙地安排于作品的细部与整体,使之与中国传统文化相结合,刻画出个性鲜明的音乐形象。在作品中,二(阴阳相对)、四(震卦数为四)两数起到支撑依据的作用:音高安排上,二、四度作为核心音程贯穿全曲;结构上,由四个独立部分(除引子与结束段外)加四个连接句构成;四个核心动机各具特性;和弦构成上,随处可见二度与四度叠置形成的非传统形态和弦;乐器选用上,其音色分为四个层次。除此之外,织体材料间的“相摩、相荡”变化方式以及东方传统音乐元素与西方现代技法的结合,都是该作品的主要创作特征。

纵观权吉浩先生30余年的创作历程,诸多作品都体现出中西音乐融合之特征,作曲家善于借助多种创作技法来表现具有民族韵味的个性化音乐语言,如:《乐之吟——长短组合Ⅱ》《宗》《摇声探隐》《纹》《纹Ⅱ——魂乐》《纹Ⅲ——风格对话》等作品借助十二音、单音、微分音等技法表现朝鲜族特有的“吟揉”“摇声”与“长短”元素;《京剧印象》《风格对话》《戏韵》等作品借助无调性和声与无固定音高滑奏来表现京剧艺术中的“念白”与“润腔”元素;《窦娥冤》《写意·锣鼓经》《雅之声——琴韵》等作品则通过拓展演奏技法,以达到模仿人声或中国传统乐器的效果;《乐之舞》《西域梦》《彝寨风情》《苗寨印象》等作品借助多调性、多调式并置的方式,突破既定调式特征的局限,从音响上融合中西音乐特征。从以上众多作品来看,权吉浩先生一直在中西音乐“对话”的探索中手不停毫,锐意进取。相较于前者,《震》则表现出更为创新的特征:作曲家将抽象的中国古代哲学概念具象化、音乐语言化、数控化,跳脱中西音乐之界限,回归音响本质,将各音乐元素内化为个性化音乐语言,在哲学的层面实现音乐、文化融合。本文以微观与宏观、对比与统一、东方与西方为切入点,从核心素材、材料变化、结构把控以及东方音乐元素的运用四个方面分析该作品的创作特征。

一、核心素材的对置特征

“阴阳相对”是世间一切事物中普遍存在的现象,泛指互为对立的两个方面。中国汉代哲学家董仲舒所著《春秋繁露》中《天道无二》曰:“天之常道,相反之物也……阴与阳,相反之物也,故或出或入,或右或左。”事物的对立面相互矛盾,是产生变化的根源,变化中阴阳相对、刚柔相摩,变化更迭,从而形成新的统一。此哲理同样体现在音乐艺术中,相互对立的音乐材料是促进音乐发展的主要因素。在《震》这部作品中,作曲家将对立与变化的观念运用在细部材料的安排与处理上。

1.核心音程的对置特征

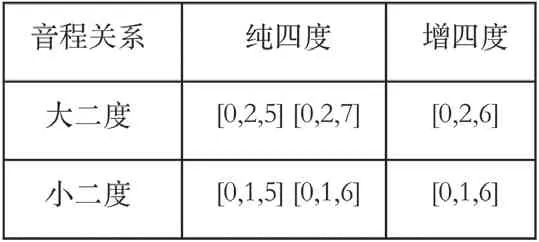

核心音程是构成本作品的重要基因,作曲家之所以选用二、四度作为核心音程,是因为一方面取“阴阳二者相对”“震卦数为四”之意,另一方面使两种音程在协和度、音程距离之间形成对比。权吉浩先生通过这两种核心音程的灵活结合,从而构成了包含二、四度音程关系的三音截断,使其在作品中发挥重要的音高组织作用。以艾伦· 福特(Allen Forte)提出的音集集合分析方法进行总结,则可得出以下五种三音集合:[0,2,5]、[0,2,7]、[0,2,6]、[0,1,5]、[0,1,6]。

表1 三音集合名称

作品中,作曲家赋予上述两种音程相互对比之意义,并以三音集合的方式将二者体现在纵横两个维度上。

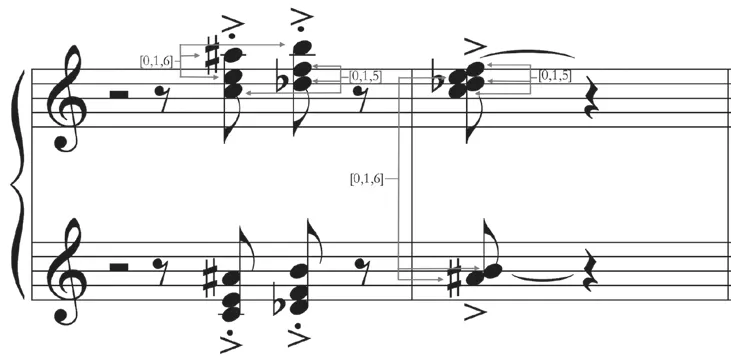

谱例1 《震》第2-4小节

谱例1为螺旋式上升的旋律形态织体,其中小二度与纯、增四度音程(及其转位)横向交替,实际音响在协和与不协和之间不断对比切换,形成两种三音集合[0,1,5]、[0,1,6]之间的鲜明对置关系。纵向声部间,长笛声部的纯四度音程与单簧管声部的增四(减五)度音程同样在协和度上形成对置。从谱例看,该材料音区逐渐上升、节奏逐渐密集、力度逐渐加大,随着紧张度的增加,长笛声部的四度核心音程由协和的纯四度扩展至不协和的增四(减五)度。谱例中主要突出协和音程与不协和音程间的横向对比,体现二者间的“二元相对”关系。

核心音程的对置关系不仅体现在横向音高组织上,还体现在纵向声部间(见谱例2):

谱例2 《震》第II段 第29-31小节

作品的第二部分以小二度滑奏的“腔调”化动机为主要素材进行展开,四度核心音程则体现在纵向声部之间。谱例2中四个声部呈扩散状依次进入,长笛与单簧管、小提琴与大提琴声部间分别保持四度音程平行进行,与此同时,长笛与大提琴、单簧管与小提琴声部间大致相差五度(四度转位)。织体中横向小二度滑奏与纵向四度(五度)平行,进一步强调了核心音程的纵横对置关系。作曲家如此巧妙安排,使音乐在发展的同时保持核心元素的高度统一,从而达到丰富且集中的创作目的。

2.核心动机的对置特征

在作品《震》中,动机材料之间的“刚”“柔”对比是该作品的主要创作特征之一。作曲家借助以下四个动机材料来表现“震”的具体意象,并结合乐器音色性质差异使其在实际音响中形成对比。(见谱例3)

谱例3 《震》动机材料

谱例3中动机a为单音材料。“单音”技法为许多作曲大师所钟爱,如西方作曲家谢尔西(Giacinto Scelsi)、利盖蒂(Ligeti György Sándor),东方作曲家周文中、尹伊桑(Isang Yun)、细川俊夫(Toshio Hosokawa)等。笔者认为,权吉浩先生的出发点与前述作曲家有所不同,他并没有将“单一音”作为《震》的唯一核心要素,而是受《易经》的影响,借单音来表达“一元者,大始也”③[汉]董仲舒撰、[清]凌曙注:《春秋繁露》卷三《玉英第四》,北京:中华书局,1975年,第73页。“道始于一”的意象。动机b内部二、四度核心音程横向对比,形成[0,1,5]、[0,1,6]两个集合对置,并呈现出前疏后密、前低后高的“螺旋式”上升旋律形态;动机c中,两种核心音程纵向交叠,形成以纯四、减五(增四)度为基础、下疏上密的和弦形态;对比动机b与动机c,其核心音高、织体形态均为纵横对比关系,可视其为动机a“一元”单音而生的“阴阳两仪”;动机d综合了纵向与横向音高组织方式,横向二、四度音程交替、纵向二度叠加,由此产生类似于“失真”的音响效果,可视其为前三种动机的综合形态。(见谱例4)

谱例4 动机纵横对置

作品《震》以至“柔”至“纯”的单音开端,继而以“阴阳相对”的动机b与动机c形成对比,可谓“一静一动”“一柔一刚”“动从静出”“由静及动”,如此巧妙精致的动机设计与安排,表现出作曲家对中国古老哲学的独到见解与表达。

二、核心素材的变化特征

“刚柔相摩、八卦相荡”指世间万物均由对比、磨合、变化而产生无限可能性。“荡”即为“变”,是《易经》玄妙之所在,也是作曲家在作品《震》中最为重视的细部材料处理方式。在创作中,权吉浩先生极力追求音乐材料、实际音响的丰富多样化,从核心素材出发,根据音乐发展需要,对核心音程与动机材料进行多次变化处理与重新组合。

1.核心音程的变化特征

作曲家对核心音程的变化处理方式灵活多变,总结其规律大致可分为音程转位、缩减、扩展、和弦交叠等方法。其中,音程转位与扩展、和弦交叠最为常见。

谱例5 《震》第46-47小节

在作品的展开段落当中,核心音程集中在大二度(小七度)与纯四(纯五度)、增四度上,该部分的二度核心音程由呈示部分的小二度扩展为大二度,并以转位的形式表现出来。以三音集合表示更为直观:呈示部分的[0,1,5]、[0,1,6]集合至此变为[0,2,5]与[0,2,7],由此可见音程关系有明显的转位与扩展现象。谱例5中,横向旋律四度进行后的反向七度(二度转位)跳进,不仅扩大了音域,增加了音乐的不稳定感,更使作品富有张力。

谱例6 《震》第73-75小节

谱例6为作品第三部分中的大提琴声部(第73-75小节),体现了音程扩展的过程。此处纵向音程从减五度(增四度)开始,逐渐扩展至纯五度、小六度、大六度。值得一提的是,六度音程仅出现在该作品的第三部分当中,其目的在于将整部作品推向高潮,因此作曲家以六度排列和弦来构成作品的高潮部分。(见谱例7)

谱例7 六度排列和弦

纵观整部作品,作曲家只在高潮部分采用了六度排列和弦(和弦基本结构为小六度+小六度+大六度,谱例7中A音为bbB的等音),此做法具有巧妙含义,再次体现了权吉浩先生对阴阳八卦的理解与表达:纵向音程由二、四度逐渐发展至“极端”的六度音程,而后“物极必反”“周而复始”回到七度音程(即二度核心音程的转位)。从这一角度看,本作品音程的变化发展方式紧紧围绕着阴阳八卦哲学思维,实为精致巧妙。

在作品的同一位置处,与上述音程扩展现象共存的是音程的缩减现象。(见谱例8)

谱例8 竖琴声部音程缩减

bD C B|E FbG#A

前文中已提及《震》的核心动机c(见谱例3)是由核心音程的纵向交叠而构成的和声形态。在作品的发展段落中,作曲家不局限于反复呈现原始形态和弦,而是在四度和弦的基础上进行和弦交叠式变形。

谱例9为竖琴声部的和弦交叠过程。初看此处和弦,是在增四度音程的基础上加入下方大三度“外音”,继而将二者纵向交叠后构成的二度排列和弦。实际上使用逆向思维进行研究,便可发现前两个和弦并非加入“外音”,而是将核心音程构成的三音组解构后重组的过程,即[0,1,5](C、bD、F)与[0,1,6](#A、B、E)两个集合的合并、解构与交叠。谱例中前后纵向音程的疏密变化,形成和弦与音簇的对比音响,体现出作曲家在材料的变化中强调“对置”这一特点;其内部的音高组织方式符合核心音程的贯穿,体现出权吉浩教授在材料的运用中追求统一的创作思维。

谱例9 竖琴声部和弦交叠

以上均为作曲家针对核心音程所采取的变化方式,通过分析可得出以下结论:权吉浩先生在实际创作中尽可能地寻求多种变化方式来丰富作品的音高纵横结构,并且其中任何一种变化方式都有迹可循,紧密围绕“相摩”“相荡”的哲学观以及“丰富统一”的创作逻辑。

2.核心动机的变化特征

值得一提的是,作品中核心动机的变化方式同样有“妙笔生花”之效果。

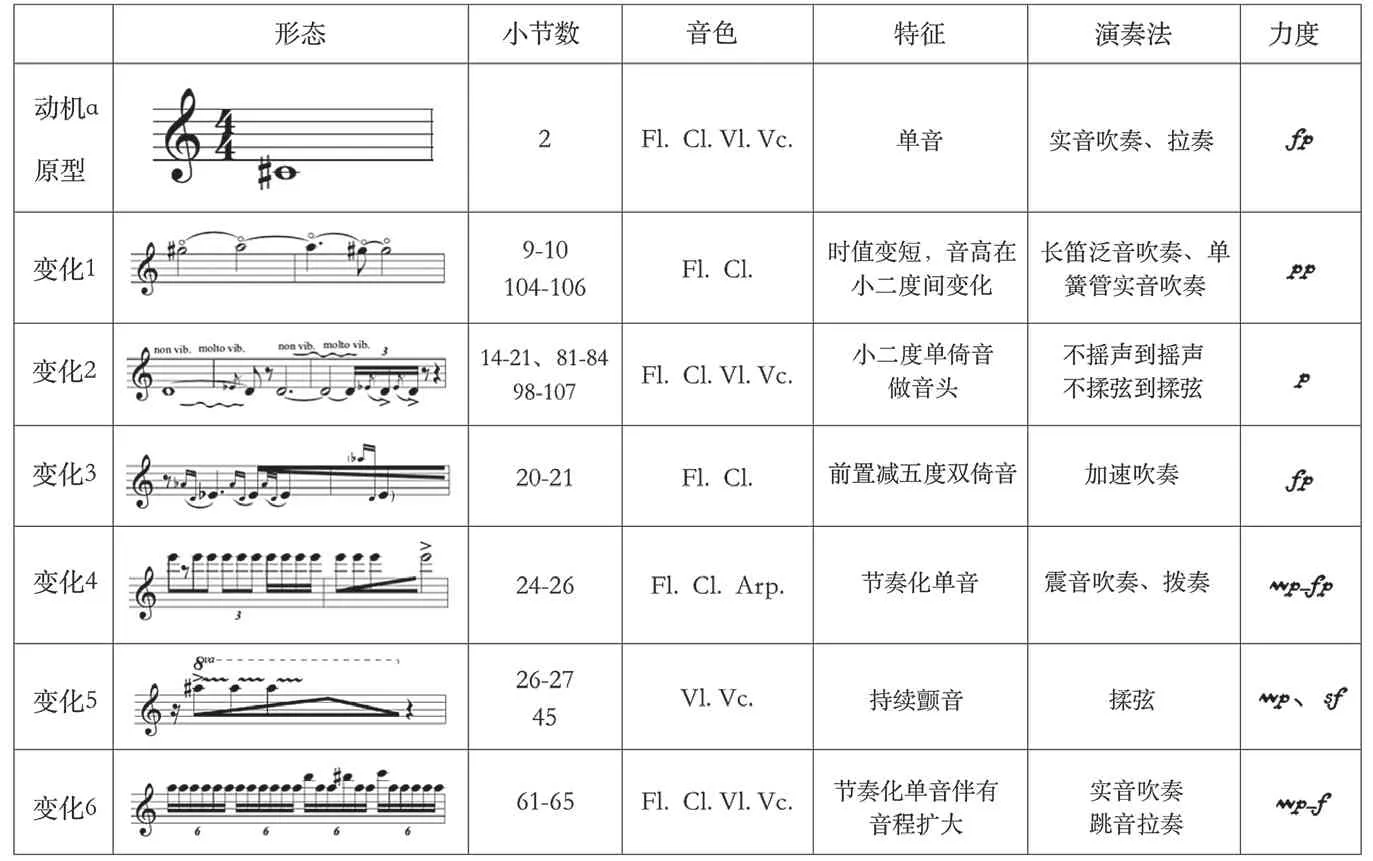

《震》的四个核心动机(见谱例3)独具个性,其变化形态在作品中比比皆是。多种变化形态在作曲家的笔下井然有序、异曲同工,共同为音乐发展而服务。其中,单音动机a变化六次,动机b变化六次,动机c变化五次,动机d变化四次。本文以动机a与动机b为例进行细致分析。

表2 动机a及其变化形态

表2为动机a在《震》中的变化次数统计表,根据图表可以看出作曲家借助时值、音高、节奏等元素在动机原型的基础上进行“加花式”改变。变化1将动机原型的时值缩短一倍、加入小二度音程,并采用木管乐器高音区的泛音与实音音色,以极弱的力度进行吹奏。变化2中,木管乐器借用弦乐器的演奏标记“molto vib.”来表现模糊音高的摇声效果,并以上方小二度倚音作为音头。变化3将单音动机“碎片”化处理,加入由核心音程构成的双倚音,并逐渐加速吹奏。变化4与变化6较为类同,以节奏化音型为特征,后者较于前者的音程有所扩大。变化5采用了弦乐器的极高音区演奏同一音高的颤音,速度由慢及快然后回落,该变化形态两次均出现在作品的连接段中。

总体来看,表2中动机a的各变化形态时值逐渐缩小,并不同程度地加入新的音高;从音色来看,作曲家较为统一地采用了木管与弦乐音色;从演奏技法来看,六次变化形态依次呈现出逐渐复杂化的趋势;演奏力度则呈现由弱至强的发展过程。其中,变化形态2在作品中出现的次数最多,较为均匀地分布在作品的第一部分、第四部分以及结束段落中。作曲家借助单音动机来表达“道始于一”的意象,并没有一成不变地反复再现其原始形态,而是以不断的更新、变化来表达“道生一、一生二”的哲学观。

动机b在作品中同样变化了六次之多,其变化方式相较于动机a更加具有技术内涵。

表3 动机b变化形态

表3中,动机b的六种变化形态采用了更为深入的变化方式,如:倒影、截断、时值扩大等。变化1与变化6在动机原型的基础上仅稍作变动,其中变化1的音高走向与原型相反,横向音高关系仍大致符合二度与四度横向交替对置,连续二度下行的元素材料来自于动机b的对位声部。变化6的音高走向与核心动机b原型相同,但其节奏相较于原型愈发密集化,具有较强的音乐推动力,因此作曲家在作品的高潮处将其演变为主要织体来运用。变化2与变化3是作曲家将动机原型截断而成的两个动机基因,小二度滑音作为作品第二部分的主要材料进行充分发展。变化4与变化5具有相同之处,二者时值较于原型均有所扩大,并通过加入新的演奏技法而产生与前不同的新音色。

总体而言,作曲家对动机材料的变化处理不胜枚举,所采用的变化方式可谓匠心独运。无论是“加花式”的外在变化方式,还是实质内在的变化方式,都体现出作曲家纯熟的变化技巧,以及对音乐丰富化处理的执着追求。

三、核心素材的统一结构力特征

当代音乐创作极大地削弱了传统调性、和声与主要音的地位,因此,作品结构凝聚力之来源逐渐多元化。例如以音色、音程、音列等为主导元素,对结构进行统一化处理。在作品《震》中,作曲家采用了核心音程与核心动机相结合的方式对作品整体结构进行控制。无论二者随着音乐的发展产生了多少变化,都能从诸多变化形态中汲取到最为本质、核心的元素,可谓“万变不离其宗”。权吉浩先生的此种观念源自易经中关于“一”的哲学解读:即“谓一元者,大始也”⑤同注③。、“天人之际,合二为一”⑥[汉]董仲舒撰、[清]凌曙注:《春秋繁露》卷十《深察名号第三十五》,北京:中华书局,1975年,第353页。、“凡物必有合”⑦[汉]董仲舒撰、[清]凌曙注:《春秋繁露》卷十二《基义第五十三》,北京:中华书局,1975年,第432页。,阴阳两仪、天地之气、千变万化终将归于“合一”。

在总结作曲家对本作品结构的把控方式之前,有必要研究《震》的结构特征。

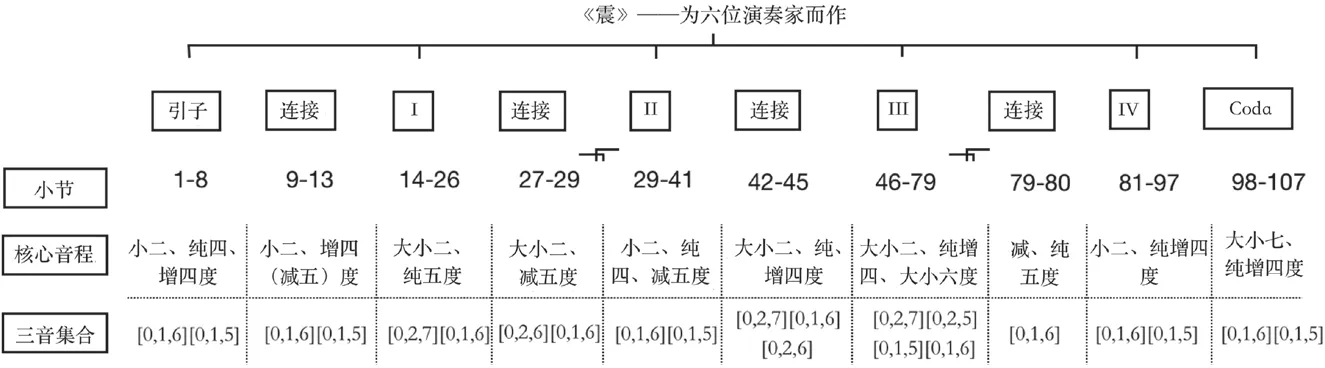

图1 作品结构示意图

根据织体材料以及速度、力度的变化,可以将本作品分为引子、尾声以及带有连接的四个独立部分。其中第一部分与第二部分以呈述为主,第三部分可视为发展段落,第四部分则为再现段落。从各部分结构规模来看,第三部分规模最大,长达33小节。若以第三部分为轴,前后各部分的结构规模均逐渐缩小,整体结构拱形特征明显。

统观作品《震》的整体结构把控方式,可从核心音程与核心动机两个方面进行研究。作曲家在追求二者变化形态丰富化的同时,保持其本质的高度统一。

图2 音高结构力示意图

如图2,笔者根据作品的结构划分,对各部分的音高组织方式进行总结,可得出结论:整部作品的音高关系都可囊括在核心音程构成的五种三音集合(见表1)中。与结构规模类似,作品的音高组织整体亦呈拱状形态,从上图可以清楚地看到音程种类由少及多再简化的全过程。作曲家在实际作品中根据音乐发展的需要,将两种核心音程进行灵活变化、结合运用,在不同部分突出体现的音程关系也有所不同。如引子部分,小二度与增四度较为普遍;第一部分中核心音程关系突出体现大二度与纯五度(纯四度转位);第三部分囊括了核心音程的所有变化形态;第四部分音程关系逐渐单纯化。从三音集合分布情况可以看出,[0,1,6]集合贯穿全曲,起到统一作品音高布局的重要作用。可以说,音高组织的高度统一,为作品《震》提供了凝聚的结构力;音高组织的丰富变化,为作品《震》提供了强大的音乐动力。

除了音高组织的高度统一,核心动机及其变化形式的布局方式同样为作品结构提供了凝聚力。

图3 动机结构力示意图

图3简要地概括了作品核心动机及其变化形式的结构布局情况,从图中可以得出结论:(1)整部作品的织体材料都源于四种核心动机原型。(2)不同结构中着重呈述与变化发展的核心动机不同,如:引子部分中四个核心动机原样呈现;第一与第二部分着重变化与发展动机a、b;第三部分中动机变化形态最为丰富,囊括了涉及四个核心动机的18种变化形态,在这一部分中各材料以乐句为结构单位进行发展;第四部分的材料呈现出再现性特征。(3)四个连接以及尾声部分中主要采用动机a、c或动机b、c的变化形态进行过渡与衔接。(4)整部作品中木管乐器组与弦乐器组声部表现的核心动机及其变化形态较为一致。

作曲家正是通过对微观材料的宏观把控,将核心音程与核心动机相结合,从音高与动机两方面保持了创作材料本质的高度统一,使该作品“丰富多变”却“万变不离其宗”,具有强大的结构凝聚力。

四、东方音乐元素与西方技法的结合特征

东西方传统音乐的基本形态不同,源于两种文化对音响空间与时间的不同理解。西方传统音乐更加注重纵向音高、声部间的空间关系,东方传统音乐则更加注重横向线性发展,讲究音乐的“一呼一吸”“一俯一仰”,尊重声音的自然生命力。随着西方近代音乐的发展,偶然音乐与简约音乐诞生,西方作曲家越来越注重追求声音的本质——回归声音的自然属性,这在一定程度上与东方传统音乐艺术审美相契合。20世纪以来,中国当代作曲家受此启发,在东方与西方音乐间寻找到结合点,走出一条根植于中国传统音乐、文化的全新创作道路。权吉浩先生作为我国著名朝鲜族作曲家,在这条创作道路上一直走在前沿,他深知民族与世界本无界限,融会共存是音乐文化的必经之路。

在作品《震》中,作曲家将东方音乐元素与西方创作技法相结合,将二者“融会贯通”,打破条框与界限,使其服务于个性化音乐语言创作当中,不仅展现了东西方音乐美学追求的融合,更体现出作曲家追求创新的创作理念。

1.滑音元素与复调技法结合

小音程范围内的滑音是东方传统音乐中较为常见的音乐元素之一,多见于器乐演奏法中,如我国的弹拨类乐器、拉弦类乐器以及东南亚的弯音锣等。滑音这一“腔调化”的特征赋予其东方语调性美感,滑奏过程中产生的音高不准确性特征与西方音乐中的微分音不谋而合。作曲家准确把握二者的契合之处,巧妙地将其融合,并合理地运用微复调(micro-polyphony)⑧“微复调”(micro-polyphony)也称“微型对位”或“音色复调”,由匈牙利作曲家利盖蒂1961年提出。技法对其进行发展与布局,营造出一种延绵不断的群体音响效果。

谱例10为作品第36-37小节,是作曲家将滑音元素与微复调技法相结合的实例。木管、弦乐组乐器均采用了向上或向下小二度的滑音元素,四个声部以小提琴——大提琴——单簧管——长笛的顺序依次进入,声部间紧密衔接,时值仅相差拍。作曲家以每一个滑音元素为单位,在声部间进行卡农模仿,使每一组滑音的头音与尾

谱例10 滑音元素与“微复调”技法结合音形成节拍错位,加之演奏力度在短时间内大幅度变化,从而营造出细化、稠密的网状织体形态,达到淡化节奏律动、混响化的群体音效。

以上二者的结合方式可谓“巧不可阶”,权吉浩先生巧妙地借助微复调技法将滑音的特性极致放大,同时借助滑音的“音高微分化”特征将此处音响“粉刷”装饰,形成音墙。

2.揉音元素与单音技法结合

一直以来,作曲家始终坚持“揉音为根、吟咏为本”的基本创作理念以及“单音化、线性化、色彩化、东方化”的创作思想。何为东方?权吉浩先生认为:“对于朝鲜族古老音乐来说,也许更为重要的手段则是展现——其独特的、不同于其他任何民族音乐韵律的——揉音(Vibrato),而这正是古老朝鲜族音乐的灵魂之一。”⑨权吉浩:《〈纹〉与“揉音”》,《人民音乐》,2005年,第3期,第14页。在作品《震》中,作曲家将风格特征明显的揉音元素与单音技法相结合,在二者之间找到平衡点,创造出超越东西方审美界限的特有音响。对于揉音与单音的关系,作曲家曾提出:“揉音赋予一个单音线条以特殊的韵味和魅力,进而形成一种极富表现力的‘独立’的‘微观旋律’。”⑩权吉浩:《〈纹〉与“揉音”》,《人民音乐》,2005年,第3期,第14页。

谱例11 揉音与单音技法结合(第14-18小节)

谱例11为作品第二部分第14-18小节处,体现出作曲家对动机a(变化2)的细致刻画:整个乐句音高集中在D音上,作曲家运用了“先是不揉,渐渐由大、慢的揉弦变为小、快(密)的揉弦”这一方式,准确标记音高的实际律动形态,使一个单纯的音高随着揉弦程度的增加而逐渐丰富化,并借助声部的叠加与组合,勾画出由“单音”演变而成的民族韵味音画。以上二者的结合既保持了音高的单纯性,又极大地丰富了单音的内涵,揉弦的渐变过程在某种程度上再现了声音产生——生长——衰减的自然属性,体现了作曲家对自然、生命、艺术、哲学的思考与敬意。

3.朝鲜族“长短”元素与“动机音型化”⑪彭志敏:《新音乐作品分析教程(上)》,长沙:湖南文艺出版社,2004年,第324页。结合

朝鲜族传统音乐中的“长短”具有丰富多变的节奏特征,在器乐合奏中,“长短”一般由杖鼓或鼓来演奏,无具体音高。“长短”是朝鲜族歌舞艺术的灵魂与支柱,也是权吉浩先生创作灵感之源泉。在多年的创作实践中,作曲家坚持从“长短”诸多节奏型中汲取营养、锐意创新,并将其运用于多部作品创作,如:钢琴组曲《长短的组合》系列、《宴乐》,民族室内乐《宗》《摇声探隐》,民族管弦乐《乐之舞——长短组合Ⅲ》《风格对话——纹Ⅲ》《阿里郎》;管弦乐《戏韵》《纹》《乐之吟——长短组合Ⅱ》等。“长短”之于权吉浩先生,犹如灵魂之于骨血,早已内化于其精神与思想当中。多年来,作曲家一直坚持在新的创作语境中谱写着对民族、家乡的深情。

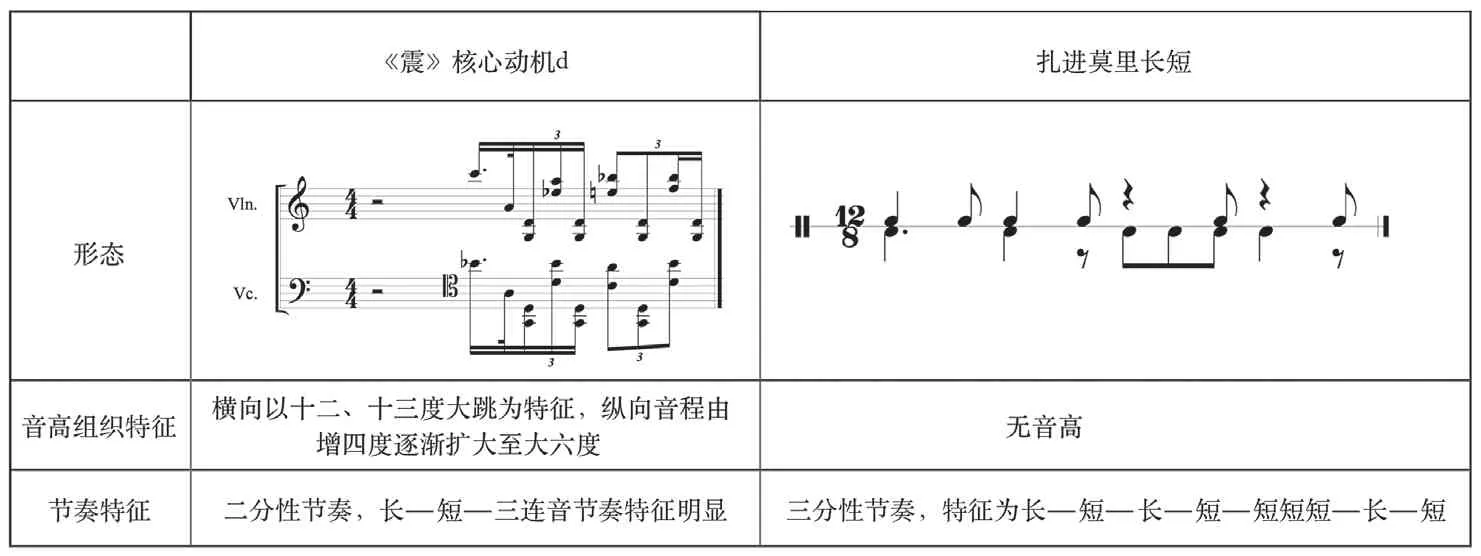

在作品《震》中,权吉浩先生赋予“长短”以音高,使其担任音型化核心动机,保持了作品结构力的同时极大地丰富了织体形态,如表4中列出的核心动机d与“扎进莫里长短”的结合。

表4 核心动机d与“扎进莫里长短”节奏形态比较

朝鲜族传统音乐节奏大多为三分性节拍律动,“扎进莫里”是三分拍“长短”中速度最快的节奏形态,具有极强的音乐推动力。在表4中,作曲家将“扎进莫里长短”变为二分性节拍律动,但保持了原节奏型“长——短——短——长”的基本形态,并赋予其具体音高,由竖琴声部呈示,弦乐或木管乐器声部变奏。值得一提的是,其具体音高亦符合核心音程的贯穿。

表5中核心动机d(变化形态2)采用了不同于动机原型的“长短”节奏型——“中中莫里”。“‘中中莫里长短’是从‘中莫里基本长短’中派生出的变奏形态,情感色彩相较于前者稍显活力。”⑫权吉浩、李晶:《朝鲜族传统音乐节奏形态“长短”的研究》,北京:人民音乐出版社,2013年,第42页。作曲家同样将三分性节拍律动变为二分律动,一方面保持了原型“长——短——三连音”的基本形态,另一方面缩小时值,使其更具动力。

除以上两例外,作品中具有“长短”特征的节奏型俯拾皆是,往往通过作曲家的艺术化处理后表现出来,虽然很难追寻其原型,但富有民族特性的元素已经与音响融会贯通,在更为本质的层面支撑着作品。

表5 核心动机d(变化形态2)与“中中莫里长短”节奏形态比较

本作品中体现出诸多东方音乐元素与西方创作技法的结合,体现出作曲家摒弃了传统与现代、东方与西方、审美与技法的表面对立,以更客观的视角关注音响本身。正是作曲家这种超然的心态与视角,使《震》成为独具特色的成功之作。

五、结 论

综上所述,该作品的创作特征体现在以下四个方面:核心素材的对置、材料的变化特征、宏观结构把控以及东方元素与西方技法的结合。作曲家深刻解读中国古老哲学概念,以“八卦”“阴阳”为创作灵感,遵循其规律,设置具有二元相对特征的核心音程,以及具有内在逻辑关系的四个核心动机;在动机材料的发展过程中,作曲家极力追求织体、音响的丰富性,产生多种变化形态;在宏观结构把控方面,作曲家严格坚持材料的高度统一原则,使诸多变化形态“万变不离其宗”,达到实际音响丰富且结构凝聚力强大的效果。与此同时,权吉浩先生以客观的态度执着于音响本身,打破音乐分类条框,由此创作出集对立、变化与统一、微观与宏观、东方与西方为一体,根植于中国传统文化的个性化音乐语言之作。