《凡字调》在安徽民间唢呐流派的吹奏艺术

○隋景山

安徽民间吹打乐曲《凡字调》流行于安徽皖北、皖东地区及邻近苏北和豫东一带的民间唢呐班、社中,在民间婚丧嫁娶、老人庆寿等活动中吹奏频率较高,安徽民间唢呐行业内将其称为“起鼓笛”。作为民俗活动中的开场曲和迎宾曲,艺人们所吹奏的《凡字调》乐曲功能百分之八十属于背景音乐。唢呐艺人到达活动现场后,厨师、枪炮队伍等各环节人员到齐,枪炮齐鸣唢呐吹响,所有干活人各就各位,边干活边欣赏唢呐。此时唢呐艺人往往是创造性地尽情发挥展示技能,吹到美妙之处自我欣赏陶醉感十足。《凡字调》由于是即兴吹奏,可长可短可随时结束,在整个活动中灵活机动环节的吹奏相当频繁,例如在开始迎亲、送亲以及路过村庄、集镇等环节。

在安徽民间唢呐乐曲中,《凡字调》与其他戏曲音乐、民歌小调相比,其即兴演奏变化更大。从民间唢呐艺人演奏时所记录的曲谱上看,他们在边演奏边创作,曲谱的音乐结构布局及音乐语言的美妙令人称赞。民间艺人之间相互评判水平的高低,首要看的就是即兴演奏时的繁简变化及巧妙程度。笔者从事唢呐演奏

和教学数十年,几乎不间断地学习整理安徽民间唢呐的吹奏艺术及乐曲,尤其是1998年为完成硕士学位论文写作,在同时参加《中国民族民间器乐曲集成·安徽卷》①涂小平主编:《中国民族民间器乐曲集成·安徽卷》,北京:中国ISBN中心出版,2007年,5月。的采录、记谱工作的过程中,较为全面深入地了解了安徽唢呐,并从中发现了安徽皖北、皖东几个地区的唢呐演奏特色。他们所吹奏的传统乐曲在一定的框架内具有丰富多彩的即兴演奏特点,同行业高手对其赞不绝口。他们分别位于安徽的西北部、东北部、东部,虽同属于安徽境内但是相距数百里,他们共同拥有的《凡字调》,由于所处地理位置、生活语言、审美习惯的不同,而形成了吹奏技巧和音乐风格之间的差异。《凡字调》乐曲是唢呐艺人相互判定属于“根上”或“梢上”(即有师承关系或瞟学的)的标准,专业人士听其演奏《凡字调》便可分辨出他们的流派及师承。各地区代表性人物在民间频繁活动并广泛不断地传承技艺,影响到了几代唢呐人的艺术成长,因此在安徽形成了公认的三个唢呐流派,笔者认为可将其统称为“安徽唢呐”。

一、《凡字调》吹奏时基础框架的重要性与即兴结束

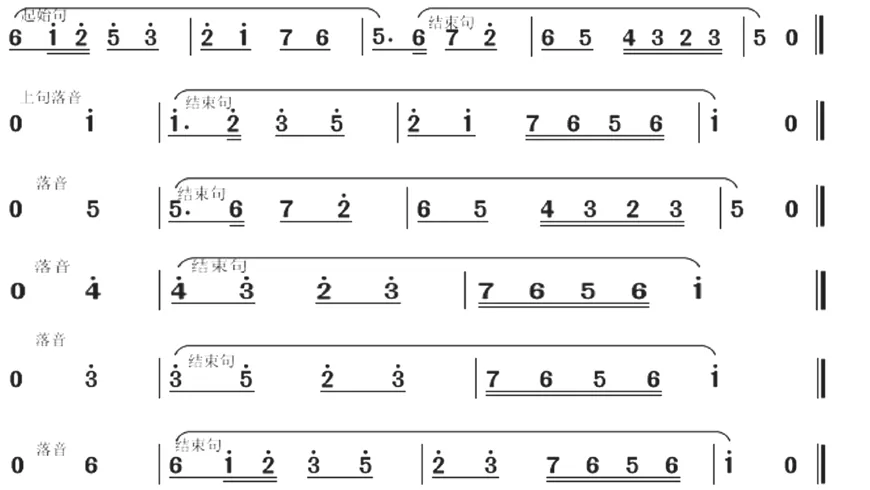

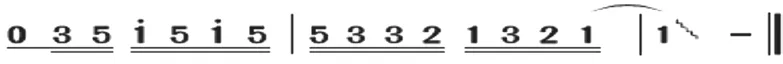

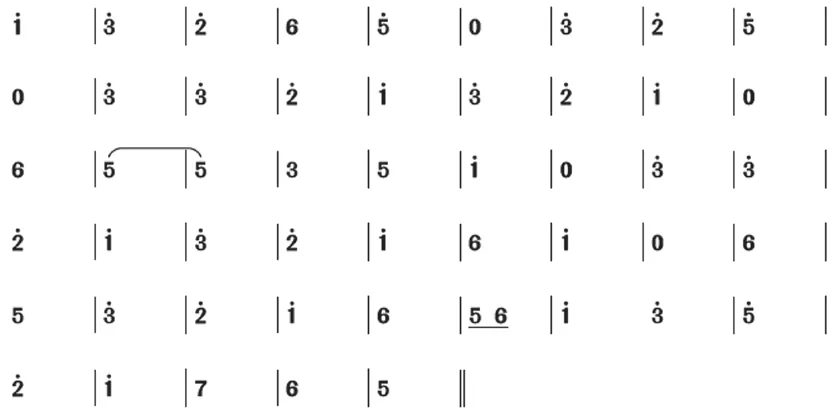

关于《凡字调》乐曲的篇幅长短,民间唢呐班长期流传着这样一句话:“保证自己的四十八板不吹错,别管唢呐千变万化。”以此示意笙演奏员是整个吹打乐队的“主心骨”,唢呐能否发挥自如、即兴演奏随心所欲,打击乐能否敲击准确,很大程度上取决于吹笙者对《凡字调》扎实熟练的掌握。其次明确指出这首乐曲的长度为四十八板,笙伴奏不仅确保基础框架不出现差错,还要把握好拍点的准确性,为梆子、小镲等打击乐器提供比较肯定的强拍拍点。只有主奏唢呐明确了笙和打击乐的伴奏,才有可能尽情地自由发挥。《凡字调》长可不间断地无限反复吹奏,短可从起始句紧接结束句,或者吹至中间任何地方根据需要随时结束。以下是常见的几种即兴结束形式。(见谱例1)是刘派学生、随派徒弟……不同的门派便自然而然地形成了。而各门派之间吹奏风格差别较大,在不同流派中形成了以某个人为首的几位代表人物,例如安徽东部的刘凤鸣、刘凤桐、王崇山,西北部的隋兰魁、隋兰明、黄学文,东北部张连升、王得山、王文祥等,他们至今都是公认的地方演奏风格的代表。

谱例1 隋景山记谱

多年来,笔者广泛地搜集整理安徽民间唢呐乐曲及相关人物的资料,用磁带和MD碟采录了安徽蚌埠、淮南、阜阳、滁州、六安等十几个地市数十位唢呐名家的吹奏录音并记录成谱。经分析发现,由于安徽境内地域文化背景不同,在不同地区形成了不同的吹奏风格和吹奏技巧。随着传承范围的不断扩大,以代表人物居所为中心方圆数百余里形成了较为突出的民间唢呐风格块面。艺人们碰面或参加交流活动时会习惯性地自我介绍道:我是张派徒弟,他

二、安徽民间唢呐流派的代表人物及技巧特点

安徽民间唢呐三个著名的流派,虽共同拥有《凡字调》乐曲,但所吹奏音乐的表现风格大不相同。他们分别用几个带有地方语言色彩的文字,形象地对其独特的技巧进行高度概括,并在各自平台上用各自的方式方法传授唢呐吹奏艺术。

皖东地区派代表人物刘凤鸣(1912-1983),早期活跃于安徽定远、凤阳、嘉山(今明光市)、小蚌埠一带民间从事唢呐吹奏活动,后期任教于安徽艺术学校,多使用盒带录音作为教学资料,采用口传心授的教学方法。他的演奏风格优美柔和且富有歌唱性,其独特技巧可用“挛、顶、借、带”四个字概括。其中,“挛音”吹奏开六孔或开三孔音时,下方四个手指或三个手指呈弯曲状,非常轻柔地在下方三音孔上一闪即过,使得同一个音高的两个音发出不同的音色;“顶音”和“借音”即在本音孔向下吹出大小二度或小三度;“带音”往往出现在乐句的尾音,即一带而过之意。

在《凡字调》第16至19小节片段中,谱例第二小节附点四分音符的sol即用“挛音”技巧,其音响效果带有筒音音色较为圆润的通透感。第三小节的re、mi用“顶音”技巧吹奏,音色比本音孔的音色更为含蓄柔和。(见谱例2)

谱例2 《凡字调》片段

刘凤鸣先生常用开三孔E的小唢呐,筒音作re吹奏(唢呐最低音是re),谱例《凡字调》第36至40小节出现do和#do均用“借音”技巧吹奏,“顶音”和“借音”技巧,有时也合称为“上顶下借”技巧,其吹奏的音响效果音色柔和,且二三度之间向上向下均可无痕迹吹奏,表现富有歌唱性的音乐片段应该是首选的技巧,因此他吹奏的《凡字调》具有“凤阳花鼓”“王三姐赶集”等民间小调的优美感。(见谱例3)

谱例3 《凡字调》片段

安徽西北部流派的代表人物张连升(1911-1982),唢呐吹奏风格刚柔并济、夸张且略带忧伤,常活跃于安徽西北部的萧县、砀山、宿县(今宿州市),以及河南永城县(现在的永城市)等地。据砀山著名民间唢呐演奏家蒋法杰先生②蒋法杰(1948- ),安徽砀山唢呐国家级非遗传承人,张连升再传弟子。说,曾受教于张连升的徒弟们,分“门里徒弟”(在他家吃住,帮助干农活并跟随参加民俗活动)和“门外徒弟”(到师傅家上完课后即返回自家),主要的学习形式是课上耳闻目染和师傅的零星指点,课后靠自己体会和模仿。

他的独特技巧是用“吞、轧、揉、颤”四个字概括,“吞音”技巧是嘴唇含住哨片的不同位置,瞬间滑至哨座,用手指加以配合,从而产生类似向上小二度滑音的音响效果,但比滑音音质浑厚夸张,如《凡字调》第7小节第一拍mi、si。(见谱例4)

谱例4

“轧音”即运用嘴唇连续挤压哨片,同时第三、四孔双指向下“轧”,从而产生力度较强的十六分音符的小三度下滑分奏。“揉音”技巧在张连升先生的吹奏中运用非常频繁,尤其是第二、三孔和第五、六孔的双指连续揉音,使音色圆润明亮。上例前三小节带有连线的音符,在他吹奏《凡字调》时多处出现,类似数小节的连续指柔。“颤音”是唇颤和气颤相结合的下滑颤音,其颤动幅度较大且音符时值较长,慢速吹奏时往往给人一种忧伤感。如《凡字调》第42至44小节片段,第三小节最后一个音的do开始颤到这个音结束。(见谱例5)

谱例5

隋兰魁(1928-2002),安徽西北部的代表人物,唢呐吹奏风格属于“委婉爽朗”型,他早期的活动范围是安徽亳州地区、阜阳地区,1976年开办唢呐学校后,从亳州、阜阳开始逐渐扩展至河南商丘、柘城、宁陵、夏邑等地传授唢呐吹奏技艺,1976年至1999年所教授的学生主要来自苏鲁豫皖等地,培训时间周期从三个月至两年不等,培训学员两千余人。

他的吹奏技巧可归结为“吞、吐、呼吸”。“吞音”技巧是直接用气息和嘴唇吹奏,无需手指的配合,它频繁使用在《凡字调》中针对第一、二、三孔的中高音,是嘴唇含在哨片口瞬间滑至哨座而产生的一种饱满柔和的音响。他使用F或bE调小唢呐吹奏,在《凡字调》第34至37小节的#do至re即运用了“吞音”技巧,此技巧在他的吹奏中往往出现在乐句的开始,由倚音滑至主要音符,吹奏音响效果轻巧爽朗,音头部分较为委婉。(见谱例6)

谱例6

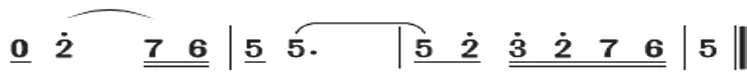

此处的“吐音”技巧不是指平时常用的双吐、三吐等舌头上的技巧,而是嘴唇从哨片根部滑至哨口的过程中产生声音效果。它常出现在向下大小二度的句尾,这种类似滑音的技巧给人一种既饱满又含蓄柔和的音响感觉。(见谱例7)

谱例7 《凡字调》片段

隋兰魁先生常挂在嘴边的话是“吸不足气、呼留余气”,即每次吹气约留有10%的余气时再吸气,所吸入的60%-70%气量足够每分钟80拍速度16拍以上的用气,忌吸入100%气量,以此避免闷气憋气的现象。他可以不间断地吹奏三、四个小时,从未出现脸红脖子粗、气喘吁吁的状态。换气位置的布局也是他的一个特点,在笔者听其吹奏《凡字调》进行记谱时发现,虽说乐句音符的繁简在每一遍反复时都有不同程度的变化,但是他的换气位置大多都在同一个位置,而且换气时非常的自然。其次,由于高音区消耗气量小,循环换气时可以使痕迹降至最小甚至没有痕迹,因此他认为要在超吹高音区或在第六、七、八孔高音区时换气。循环换气时口腔余气是有限的,因而这样的换气在他吹奏传统乐曲及戏曲曲牌时随处可见。笔者认为他已经形成了一种习惯性的换气位置,如此合理地安排换气位置和正确的呼吸方法,避免闷气憋气现象,值得唢呐人学习和借鉴的吹奏方法。

三、《凡字调》在安徽的传承

《凡字调》在安徽民间唢呐流派中属于标志性乐曲,在同一个曲调框架内,不同的流派凭借各自对音乐的审美追求和吹奏特长,显现出明显不同的音乐风格和技巧特点。在口传心授时期,由于没有乐谱,全凭大脑记忆,技艺高超的民间唢呐艺人吹奏此曲时到了随心所欲的地步,除了小节数不变,建立在同一个旋律轮廓基础上的旋律在不断地发生变化。艺人们吹奏时几乎是一遍一个样,常常连吹奏者自己都记不得第一遍、第二遍与第三遍的区别,有时甚至将反复号前的一个乐句也加以变化。师傅向徒弟传授此曲时,学生时常发现在不同时间、不同场合,师傅吹的内容都不一样。以下以隋兰魁为例简述《凡字调》的传承。

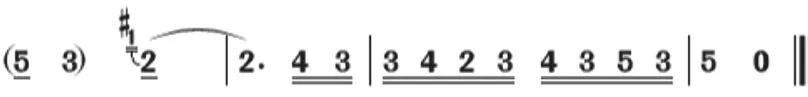

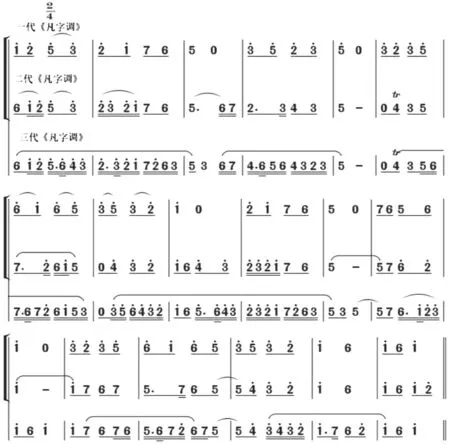

1976年底,隋兰魁开办唢呐学校广收学生,当时各门派民间艺人的保守思想或多或少地存在着,同辈民间艺人劝他不要这样做,一方面是传授自家多年积累的独到风格特点,不合乎手艺人“拜师收徒”的传承规矩,另一方面是考虑到学生教多了会影响现在各唢呐班的生活来源。如他这样广泛传授民间唢呐技艺的人当时几乎是没有的,但由于传授学生众多,影响较大,《人民日报》《光明日报》《安徽日报》等新闻媒体都相继报导了隋兰魁的办学事迹。为便于学生学习,隋兰魁在教学过程中把自己吹奏的《凡字调》分成一、二、三代记谱,第一代比较简单易学,第二代是他在20世纪五六十年代的吹奏谱,第三代是他的大部分学生现在吹奏的乐谱,根据学生的不同程度决定传授第几代《凡字调》。有时在学生聚集的场合讲解《凡字调》时,他会拿更早时期的“老梗”与第三代作比较,由于两者音乐感觉的差异,令学生惊讶不已甚至引起哄堂大笑。

隋兰魁先生这一套经数遍校正记录下来的不同难易度的《凡字调》乐谱,对于后来者无论是教与学都提供了很大的方便,但是在1988年后我整理他的资料时,听他吹奏《凡字调》发现与以前记录的二、三代《凡字调》又有了新的变化,因此我就有意识地把他不同时期的资料(各种戏曲、小调)做比对,发现不同时期有着不同的变化提升,由此得知民间技艺高超的唢呐艺术家,他们只要还在民间不断地演奏,发展变化永远存在,因此对于民间传统唢呐乐曲的记谱也要随之不断地整理更新。

四、《凡字调》即兴演奏与基础框架

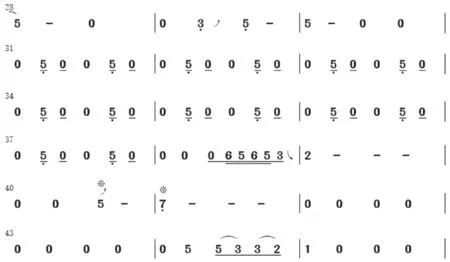

据笔者的父亲隋兰魁口述,他最初学吹的《凡字调》是有板无眼的四分之一拍,速度大约在每分钟80拍以上,不间断的八分音符、四分音符一成不变地无限反复,乐句结构之间也不明显,听起来非常单调。早期的吹奏是两支同音高的唢呐,对音色、音准以及对情感美感的表达等要求似乎不那么严谨,而最突出的两点追求是:小节数不能有多或少,节奏要稳。达到这两点要求就算是完成吹奏,但是不可忽略的是,无论《凡字调》发展到什么程度,不管即兴演奏如何千变万化,基础框架必须熟记于心,不能有半点含糊。(见谱例9)

谱例8 《凡字调》;隋兰魁演奏;隋景山记谱

谱例9 《凡字调》“老梗”谱片段;隋兰魁口述;隋景山记谱

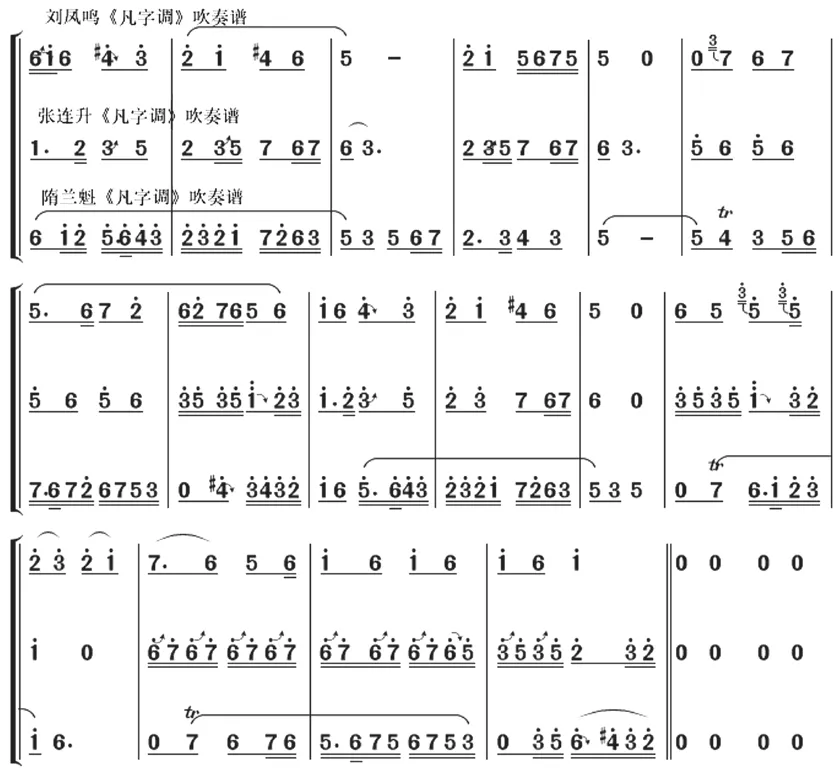

“老梗”谱与三代《凡字调》相比,可明显看出音符的简繁程度变化之大,三个流派中每个乐句音符的疏密度都不尽相同,这种差异与吹奏速度有着直接关系。《凡字调》中音符的疏密程度由吹奏速度决定,速度的快慢取决于吹奏者在吹奏时所要表达的情感,而音乐情感主要根据艺人们对音乐的理解、唢呐的表述能力以及活动现场要求随机而定。以下谱例是三位前辈所吹奏的不同风格和技巧的《凡字调》,前三小节如散板,但在长期演奏过程中,除了前三小节基本未发生太大变化外,其他部分均与本谱例不符。他们的即兴演奏思想是:只要有机会演奏,“即兴”就会贯穿始终。(见谱例10)

谱例10 《凡字调》隋景山记谱

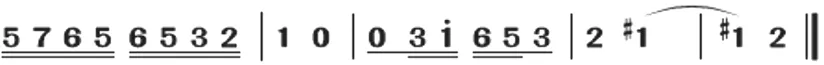

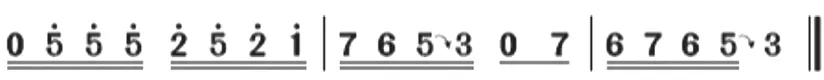

三个唢呐流派《凡字调》的吹奏速度分别是,张连升由开始吹奏的每分钟20拍发展至每分钟142拍,隋兰魁由每分钟40拍发展至每分钟110拍,刘凤鸣的吹奏是由每分钟60拍发展至每分钟120拍。速度由慢渐快,音符简化到有时只有一个骨干音或数小节使用一个大长音,此时最能凸显即兴演奏的速度变化程度,如张连升先生吹奏的《凡字调》片段。(见谱例11)

谱例11 隋景山记谱

从31至45小节谱例上可以看出,《凡字调》基础框架的重要性。如果笙伴奏者没能熟练地掌握基础框架,而是受唢呐即兴演奏变化的影响,跟着唢呐吹的旋律“随大溜”走,很有可能出现不知唢呐吹奏到什么地方,严重时无法演奏下去的现象,虽说笙有时也是可以即兴吹奏的,但它的主要功能是伴奏,不能像唢呐的即兴变化那么频繁,更不能用大长音或以骨干音数小节代替主旋律,唢呐吹奏数小节大长音或用一个骨干音吹节奏型,此时笙必须旋律化,主奏唢呐音量也自然控制下来,音响效果由一个热烈激昂转变为另一种美妙悠扬两种不同的感觉,唢呐偶尔按部就班吹奏主旋律音符,笙此时也会加花变奏,与唢呐形成音符简繁相互对比。

五、《凡字调》的伴奏乐器

《凡字调》的主要伴奏乐器是两攒笙(分为正笙和副笙,坐在主奏员左边的是正笙,右边为副笙兼打击乐)、一副梆子、一面小堂鼓。五个人组成的唢呐班可参加任何活动,一支唢呐、一攒笙、一副梆子构成的三人组只能办丧事,这也是20世纪70年代以前各路唢呐班约定俗成的最基本的编制。其他乐器,如竹笛、云锣等都是后来随着音乐需求增加的。安徽各个流派的伴奏乐器中,唯独不可缺少的是笙和梆子,若笙演奏员和打梆子队员对作品掌握不娴熟,唢呐吹奏者稍微加花变奏,笙和梆子便容易出错。吹奏《凡字调》的主要打击乐器是“梆子”,唢呐班称之为打“梆子”或“打板”,而安徽唢呐班的常用打击乐器有梆子、堂鼓、小镲、云锣、小锣、大锣等,如果编制实在不齐全,其他打击乐器可以酌情减少,但唯独不可或缺的是梆子,梆子的敲击是各声部共同的重要节点。

六、结语

根据刘凤鸣先生等安徽几位唢呐代表性人物及其师父的年龄推算,《凡字调》已有近两百年的传承发展历史。从乐谱音符的发展、音乐速度的变化到演奏技巧的创造性运用,从单调乏味到韵味十足,我们可以清晰地看到《凡字调》为唢呐前辈们所提供的极大的发展创作空间,也看到了数代唢呐前辈为之发展创造所付出的心血。

唢呐的即兴演奏是民间艺人们永远的追求,只要演奏存在,变化便永远存在,记谱也随之有所不同,而《凡字调》“老梗”谱是民间艺人即兴演奏的基础。安徽三个著名唢呐流派带有创造性的独特技巧均用地方方言中的几个字加以形象概括,他们的演奏风格迥异,演奏时的呼吸方法所造成的习惯性换气位置,使吹奏轻松自如、变化自然,是值得唢呐人学习和借鉴的吹奏方法。