能量的聚合与辐射

——从北京国际电子音乐节看中国电子音乐创作样态的发展

○赵晓雨

第二十届北京国际电子音乐节于2019年10月22日-27日在中央音乐学院举行。从1994年其前身“北京电子音乐周”创立到2004年正式定名并确立一年一度的举办周期至今,北京国际电子音乐节已走过了二十五个年头。多年来,音乐节以高度的专业性吸引了大量国内外电子音乐家,其中不乏世界著名的专业机构,如法国国家视听研究院电子音乐研究中心、法国格拉姆国立音乐创研中心、美国斯坦福大学计算机音乐与声学研究中心、德国埃森计算机与电子媒体研究所、英国莱斯特德蒙特大学音乐科技中心等,也邀请到包括约翰·乔宁(John Chowning),达尼埃尔·特鲁奇(Daniel Teruggi)在内的百余位世界级电子音乐-计算机音乐作曲家、教育家和理论家进行演出和学术讲座,使其不仅是国内电子音乐领域最为重要的专业活动,也成为国际上规模最大、规格最高的电子音乐盛会之一。

在北京国际电子音乐节的系列活动中,最受关注的音乐会展现的大多是中外作曲家近期的创作成果,这些作品体现了新的艺术理念和技术手段,引领着电子音乐学科的发展动向。经过二十届的积累,涌现出数量众多的中外电子音乐家。本届音乐节首演的中国作曲家原创新作品二十三部,其中幻听类电子音乐五部、混合类电子音乐四部、交互类电子音乐五部、多媒体类电子音乐九部,涵盖了电子音乐创作样态的四类经典范式①电子音乐四类经典范式包括:以“舞台上无人演奏”的“扬声器乐队”(Acousmanium)为标志的幻听类电子音乐(Acousmatic);以现场音乐表演和声音投射相结合的混合类电子音乐(Mixed);由感应装置和计算机编程系统实时改变音乐表演的呈现效果,打破预置、实现人机互动的交互类电子音乐(Interaction)和加入了视觉影像呈现的多媒体类电子音乐(Multimedia)。,并有两部作品将交互范式与多媒体范式进行交叉,形成了跨媒体交互的创新范式。

透过北京国际电子音乐节演出样态的呈现,回顾往届音乐节中的经典作品,我们不仅可以追溯音乐科技领域的发展轨迹,更重要的是能够从中体悟中国作曲家的审美追求和艺术理想,探究其在艺术语言、创作手段、呈现形式等方面的深入探索,从而为推进电子音乐的发展与创新,为音乐与科技结合的艺术形式贡献智慧。

一、对电子音乐艺术语言的“民族化”探索

在电子音乐作品中,“作曲家们通过直接组织声音来构建音乐,实现了从‘音符’到‘声音’的创作路径转换,并将‘有组织的乐音’扩展为‘有组织的声音’,把传统音乐的乐音领域,即声乐、器乐的范畴扩展至自然界的音响、大千世界的具象声音与计算机数字化生成的抽象声音”。②张小夫:《“时间·空间”——2016北京国际电子音乐节主题阐述》,http://www.musicacoustica.cn/cn2016/?p=1175,2019年7月15日。面对全新的音乐语言,中国作曲家在声音素材的选择与塑造方面进行过大量尝试,在经历了多年实践与探索后,逐渐将目光焦距到民族文化本身,建立起从丰富的传统文化遗产中挖掘和寻找艺术灵感的创作思路。在北京国际电子音乐节的演出中,我们能够看到越来越多的作曲家从传统民歌、戏曲、民族器乐作品、人声说唱等中国传统艺术中汲取声音元素,并借助电子音乐技术手段对声音的语调、形态、音色等进行塑造,构建与作品意象契合的声音语汇。

作曲家张小夫为大曲笛与电子音乐而作的混合类电子音乐《吟》,先后演出过多个版本。作者试图用声音表现中国山水画中水墨的感觉。为寻找中国文化中朦胧的美感,作者将大曲笛的笛膜换成纸膜,使笛声呈现出一种内在的、深层而神秘的质感。电子音乐部分做出每次3-4秒或延长到7-8秒的悠长回响,让空间音响一层一层退让,表现水墨变淡后笔晕缓缓渗透而形成的一种群山峻然的感觉,使整首作品充满中国意境的美感。

作曲家刘健在为新笛、小堂鼓和四声道电子音乐所作的《半坡的月圆之夜》中,将竹笛的气息声与堂鼓的摩擦声、竹笛的吐音与堂鼓的点击、竹笛颤音与堂鼓轮奏等巧妙结合,通过两种民族乐器之间声音形态的相似性,构建出独特的电子音乐语汇风格。作品突破了发声原理、音区融合等传统配器法的理念和传统乐器写作中音高的局限,更多地从声音角度出发,挖掘其形态和音色之间的对立与统一、对比与融合。

除了以声音为主要表现媒介的幻听类电子音乐和混合类电子音乐以外,在大量跨媒体融合的大型作品中,同样可以看到选用中国传统声音元素进行电子音乐创作的精良之作。如张小夫的多媒体交响乐《诺日朗》中的藏传佛教喇嘛诵经,以及在本届音乐节首演的新版多媒体类电子音乐《脸谱II》中“生”“旦”“净” “丑”四种角色的唱念对白,均采用了具有鲜明民族特色的语言类人声。此外还有金平为原生态舞台表演、计算机音乐、立体实物投影创作的新媒体舞台剧《陈三娘》,陶钰为打击乐、琵琶、长笛、戏剧表演、人声演唱、多重数字影像与电子音乐而作的多媒体现代室内歌剧《阿Q》则萃取了中国地方戏剧和民族乐器的元素。这些融合前沿科技与中国元素的作品在运用电子音乐技术创作时,避免了一味追求表面效果,而是强调从音乐意境出发,从声音语汇的表现力入手,用“母语化”的情感表达方式结合现代科技手段,更好地传递了作品的思想,体现出中国作曲家在具有民族特色的新语境中,为电子音乐艺术语言所作出的诠释。

电子音乐是以声音为载体、以科技为表现手段的艺术形式。在科技手段越来越趋同的情况下,声音语言在作曲家诠释情感、表达个性、建立鲜明音乐风格方面起着独特的作用。与音符相比,声音具有更鲜明的符号意义,能够直接呈现民族气韵与文化风骨。从中国博大精深的传统文化中选取声音素材,结合现代数字化的技术创作,在传统与现代的交融中碰撞出新的音乐语汇,从而保留了声音本身的文化基因,也更符合中国情感的表达,这些均成为中国作曲家在对电子音乐艺术语言探索中所逐渐形成的共识。

二、以交互为主导的范式发展趋势

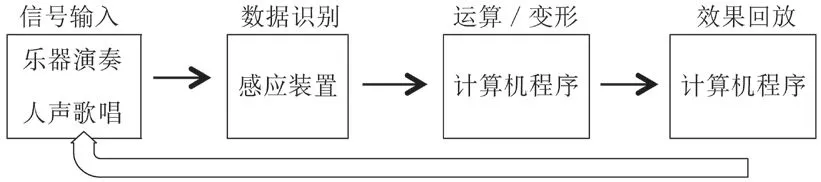

交互技术在音乐领域的应用颠覆了音乐原有的创作方式和表现形态。最初,艺术家们尝试在器乐演奏或声乐演唱中介入计算机编程系统,实时改变音乐表演的效果呈现。这种创作形式(interactive composition)③Chadabe,J.Interactive Composing: Overview,Compouter Music Journal,8(1),1984,pp.22-27.从本质上打破了音乐被“预置”的模式,实现了声音呈现与演奏者之间的实时互动。

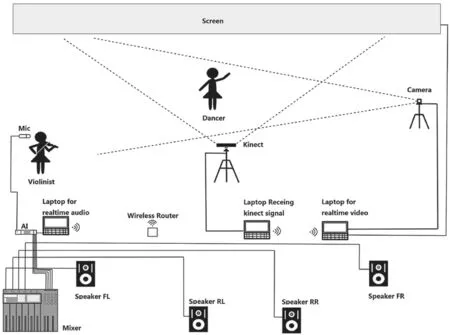

图1 音乐领域交互式创作初期运行逻辑

随着科技的发展,交互式创作的范围得到了更大的拓展,在以数字信息为基础的多媒体融合趋势下,视觉、听觉、动作等都可以作为数据来源进行互动。通过观察近十年来北京国际电子音乐节音乐会的曲目不难发现,交互类电子音乐的作品数量呈快速上升趋势。仅以本届为例,在开幕式音乐会中首演的五部中国作品中,就有《造物者的赞美诗》《交叠的弦》《莲语》三部交互式作品。除此之外,交互的内容和形式也越来越多样化,呈现出“人机交互”“机机交互”“音视交互”三种主要形态。

图2 目前音乐领域交互式创作的运行逻辑

(一)人机交互

顾名思义,“人机交互”是指由人(即表演者)发出的动作指令、声音信息等与计算机之间形成的互动模式。表演者能够发出的动作和声音范围极其广泛,包括肢体表现、乐器演奏、人声演唱等多种形式。这些动作和声音信息作为数据来源经过感应装置的识别传送到计算机程序,由程序进行运算并经由声音回放系统反馈给表演者,从而进行进一步的交互。

作曲家金平的交互式多媒体作品《遗失的声音》(2015年)④文中作品名称后的时间标注均为该作品在北京国际电子音乐节演出的时间。实现了双重人机交互。第一重交互在人声演唱与计算机程序之间展开,除演唱以外的声音全部基于计算机对现场声音进行实时采样、分析及组织处理,从而生成新的声音。这种方式使电子音乐部分与现场表演有机地融为体。全曲的声音设计共分三个主要段落,在安静的氛围中从女声的无伴奏清唱开始,单声部的第一句演唱完毕后,第一个乐句被计算机程序实时采录下来,而表演者继续演唱新的乐句,同时与计算机所保留的第一句形成一个双声部卡农。以此类推,声部数量在随后的音乐进行中继续拓展,人声演唱与计算机的交互构成了“一个人的复调”。第二段的声音来源主要有三类:表演者揉搓谱纸的声音、口技化的人声以及持续演唱的长音。音乐一直在这三种不同形态声源的交替主导中进行,表演者结合计算机音频程序实时生成的音乐形态进行自由的艺术发挥。演唱段落的长度,段落内部结构的把握,演唱音高的选择等均由表演者根据现场情绪来掌控。第三段为作品的高潮段落,舒缓的人声表演节奏被急切、短促、语无伦次的话语和演唱代替。这些声音通过多层次、多时间节点的延迟处理,形成厚密的点线状音响织体,并在声部的保持与层叠中让音乐的能量不断攀升。在快节奏的唱念中,表演者同时穿插念诵一些时值拉长的强力度音节,它们实际上是历史上一些被遗忘的女性作曲家姓名的音节。这类长音节通过多个声部的半音化移调,形成一种密集、响亮的音簇,最终与脉冲式的多个延迟声部一起将音乐的动态与情绪提升到全曲的顶点。

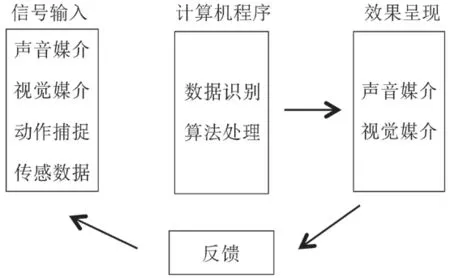

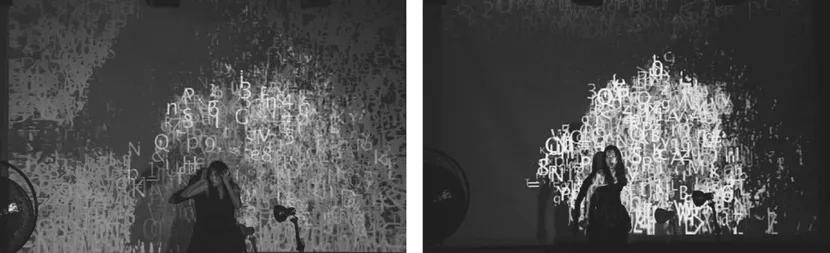

作品的第二重交互建立在表演者的肢体动作与视觉呈现之上。实时运算产生的视觉影像对各个段落的内容进行形象化解读,并衬托表演者的肢体动作,同时,作为舞蹈演出的舞美背景,它以不同的织体纹理给予舞台不同的视觉光影效果。在作品的高潮部分,主人公陷入狂乱的状态,来自灵魂的呐喊如同潮水般包围着女主人公,让她无处可藏。为了在视觉上表现被语言包围的效果,作者通过Kinect摄像头捕捉表演者的舞蹈动作,从而生成了人形效果的红外影像,并将整个屏幕作为随机范围,快速随机显示出大量颜色、大小、形状各异的字符,塑造出满屏字符包围人形的效果,实时跟随演员的舞动同步变化,与音乐一起将情绪推向高潮。

图3 《遗失的声音》红外影像捕捉

图4 《遗失的声音》现场视觉效果(摄影:王佑民)

(二)机机交互

“机机交互”指在“人机交互”大范畴中,各种数字化媒介与计算机之间展开的交互模式,从本质上来说,它是用“数据”来影响和改变“数据”的过程。声音编程环境的开放性赋予了艺术创作更高的自由度,使音乐可以更加灵活地与各种媒介进行数据联通,从而产生新颖有趣的艺术形式。近年来,许多生活中常见的电子设备,如智能手机、iPad、数字游戏杆等用来与计算机程序进行交互,实时改变作品音乐效果的呈现。其中值得关注的是新锐电子音乐艺术家在自制数字媒介方面的创新。这些自制媒介通常是由创作者根据演出需要,自行研发、设计并制作的一种包含了传感器和电路设计的表演设备,在演出中通过与计算机编程系统的互联,实现从数据捕捉到声音信号的转换,进而完成创作者特定的音乐设想,使这些数字媒介成为有趣的“数字乐器”。

在王驰的作品《时空球》(2011年)中,加速度感应器、陀螺仪、重力感应器及多种压力感应器连接在同一个编程版上,放入非充气式软式海绵排球中,制成一个具有动作捕捉功能的球形乐器。演出时,表演者的特定动作被球中的感应装置捕捉并产生相应的数据。这些数据经过计算机程序的运算和变形处理,能够实时控制影像的变化和八声道声音环境中的音乐呈现。

图5 《时空球》中放在球体里的电路板及感应器(图片提供:王驰)

在本届音乐节中,吴一凡的交互式作品《无影之手》研发制作了新的数据驱动乐器——手套(可穿戴设备),完成了从硬件开发到作曲,再到表演的全过程。演出中,通过传感器捕捉手指的弯度、按压力度以及手在空间中的移动位置来实时影响交互程序中的相应数据,从而控制声音的音色、音高、相位、时值及音量,触发音乐的变化,体现了信息时代的万物互联为艺术创作带来的无限可能。

图6 《无影之手》演出现场(拍摄:米文博)

(三)音视交互

“音视交互”是一种全新的跨媒体交互形式,在融合了声音表达和视觉影像两种艺术元素的同时,又不同于传统多媒体类电子音乐的视听拼贴模式。在这种形式中,声音与影像通过数据的交换实现联动,互为主从并影响对方的呈现形式,有时是作为数据来源的“声音”影响另外的数据来源“影像”,有时是“影像”的数据影响“声音”数据。其表现形式趋向于“可视的声音艺术、可听的视觉艺术”,这种融合使得同一门艺术语言本身被赋予了“增值”的效果,是视听一体化的全新呈现。

新媒体艺术家马仕骅在本届音乐节首演的《造物者的赞美诗》,就是这样一部声音与影像实时互控的视听作品,它所探讨的是人类与数字世界的关系,将人类的“造物”权力与现实牢笼之间的关系透过不同视听层次间的渗透解构给观众。作品的视频和音频都是在Max编程环境创作下通过实时算法演算生成。音频与视频之间存在着声音形态与造型要素、音色表现与颜色表现、声音空间与视觉空间三个层次的交互逻辑。视听双方能够自动根据对方的变化而变化,但总的变化规则由表演者现场控制决定,以此为“造物”点题。

这部作品的创新之处在于,在抽象化的视听作品中实现了具象与抽象的高度融合,具象的三维建模、人声吟唱等素材与抽象的线条阵列、合成声音之间完全无缝的过渡。在以往音视交互的作品中,借助编程环境,虽然视听共享数据容易得以实现,但同时也存在弊端。举例来说,如果构建的视觉模块只是对所输入声音信号的被动响应,就会导致视觉形象的无序;相应地,声音空间如果试图传递视觉空间中的全部信息而不分主次的话,也会导致声音呈现的混乱。在这部作品中,作者对声音与视觉之间的美学关系和交互逻辑进行了深入思考,引入了电影艺术中的声音显形指数理论,即声源体现在影像中的比例。通过调整声音的显形比例,强化视听之间的一体性,同时保持清晰的视听层次,从艺术与技术两个维度建立互控关系,使这部作品成为音视一体化创作的成功案例。

图7 《造物者的赞美诗》演出现场(图片提供:马仕骅)

信息时代的三个发展阶段常以数字化、交互、移动互联网三种技术特征作为划分节点。与科技发展息息相关的电子音乐在经历了从模拟时代到数字时代的变迁之后,借助交互技术和移动互联网平台,完成了从声音叙事到跨界融合的转变。“交互”所涵盖的意义并非只在技术层面,更多的是体现出创作者的交互思维和交互理念:将各类艺术形式视作不同的交互元素进行整体设计,强调它们之间的深度融通,使创作更趋向于融合艺术形态。因此,交互式创作逐渐影响和改变了电子音乐各类单一范式的发展,既打破了混合类电子音乐中音乐内容的预置手法,也改变了多媒体类电子音乐音视结合的静态形式。这类创作由于能够联通不同媒介,极大地促进了多元化创新范式的发展,引领电子音乐进入到一个能使科技与艺术更完美融合的时代。

三、跨媒体融合的多维样态呈现

科技的发展不断改变着艺术家的创作观念和创作思维,使艺术形式呈现出更多的可能性。继20世纪80年代中期电子音乐进入中国以来,作曲家们对各类经典范式进行了充分地探索。随着创作理念与技术的成熟,他们将不同类别的范式进行交叉拓展,或以一类范式为主体加入其他艺术元素,不断地进行融合创新,最终以更多元的视角服务于作品,这一举措成为近年来中国电子音乐创作的新趋势。

作曲家张小夫在新版《诺日朗》(2016年)中首次融合了混编组合打击乐、视觉影像与电子音乐三种媒体,将多媒体交响乐的全新演出样态呈现给观众。在声音表达方面,作曲家对打击乐器的艺术表现力进行了深度挖掘:从声音属性的整体分类到乐音乐器与噪音乐器的混搭重组;从皮质、金属、木质、石质等乐器材质的细分到打击乐器的音区、音色、声音组合细分等方面进行了更深层地探索。作曲家在作品舞台表演的空间布局方面同样独具匠心:打击乐器组在舞台上呈品字排列,第一组打击乐器居于舞台中央靠近影像屏幕的位置,左右台口的两个对角各有一组打击乐。演出中,三组打击乐的演奏与预置电子音乐和视觉影像构成了交响化的呼应,营造出由原声乐器所构成的舞台真实空间,电子音乐虚拟声场空间,以及数字影像视觉空间三者的多重交响。

图8 《小青》演出现场布局设计

作曲家金平在新媒体“女性三部曲”的《小青》(2013年)这部作品中,汇集了现代舞表演、小提琴演奏、电子音乐、数字影像等多种形式,并综合运用了人体感应、动作捕捉、采样延迟回放等前沿交互技术。独奏小提琴扮演着叙事者的角色,同时也用于触发和实时控制视频的变化。预置的视频和舞蹈动作的实时捕捉既提供了作品的情绪和环境氛围,又实现了音乐和舞蹈之间的互动。

整部作品分为五个段落,每个段落分别对应人物的不同心理状态。舞蹈与视频将人物的心理挣扎,以及强烈的戏剧冲突传递给观众。视觉呈现部分由五个程序模块组成,每个模块包含了不同的效果预置,有的与音乐配合实时互动,有的用kinect和摄像头与舞蹈演员配合,对应主人公的情绪变化。闪烁的点线组合对应作品中光明和辉煌的段落,光线出现的位置,根据不同段落的设计分别由声音信号驱动、iPad遥控、kinect动作定位三种方式来控制。摄像头捕捉图像产生的线描效果则用来表现人物凄苦孤独的生活和终日抑郁的心理状态。摄像头实时延迟回放、真人表演与预录制影像之间形成的虚拟与现实的“双人舞”表达了小青经常独自对镜思考时复杂的内心活动。电子音乐声音部分由实时音频程序完成,通过声音在时间和频谱两个维度中的不同处理,来达到对作品中镜像、对影、挣扎、升华等不同意境的传递。整部作品以多重媒体融合呈现的方式,生动地表现了明代女子冯小青凄婉的艺术形象。

图9 《小青》演出现场

本届音乐节中,青年作曲家王鹤霏为古琴、实时绘画与交互音乐而作的《莲语》因新颖的呈现形式而引起关注。作品以素有“花中君子”之称的莲花为主题形象,以交互的方式将古琴演奏、电子音乐和中国传统绘画三种艺术形式结合在一起。演出时,使用Wacom数位板与kyma声音编程系统互联的方式,现场在数位板上绘制一幅莲花图,通过笔触位置和笔速快慢实时控制电子音乐的声音变化,同时与古琴演奏进行互动。整首作品共分为三个段落,分别以古琴的“泛音”、“按音”、“散音”三种音色对应水墨画中的“点”“描”“渲染”笔法,在以新的形式展现中国传统乐器艺术魅力的同时,传递卓然高洁的中国文化精神。

图10 《莲花》演出现场(图片提供:王鹤霏)

四、结语

我们从北京国际电子音乐节多元化的作品所呈现出的中国电子音乐创作样态中发现,今天的电子音乐艺术在“新媒体”“新技术”“新媒介”的依托下,已超越了单一的听觉艺术范畴。声音艺术通过与视觉媒体联动,将声场空间延伸到视听空间,实现了跨越时空的艺术体验;通过与舞蹈、戏剧、戏曲、影视等诸多姐妹艺术跨界融合,拓展出更丰富的艺术表现力。由此,电子音乐已经成为融合视听感官和多种艺术语汇的综合艺术形式。

作为一门外来艺术,中国的电子音乐起步晚于西方发达国家近四十年。对于电子音乐的探索既要关注对创作手法和创作观念的吸收,也要观察到中国电子音乐创造力的释放,这正如我们所说的“能量的聚合与辐射”。艺术的聚合将声音艺术、音乐表演艺术、舞台艺术、视觉艺术等融汇出更丰富的艺术表现力;技术的聚合将作曲技术、音频技术、交互技术、多媒体技术汇聚出无穷的创作可能;文化与思想的聚合促使艺术家从声音维度出发,吸收不同国家、不同民族、自然界与非自然界的声音语汇,最终凝练出符合中国人审美联想和情感共鸣的音乐语境和具有民族气质的现代音乐语言。将以上多种能量聚合并辐射到不同的领域和更为广阔的空间,就能够影响并改变艺术的呈现与体验方式,也能够体现出中国作曲家对电子音乐艺术贡献的智慧。