教学方法变革的文化机理及其整合逻辑

张鸿翼 杨秀柱 李强

摘 要 教学变革的起因源自于文化内因,教学方法变革的文化机理在于文化系统与教学方法系统的联结,呈现为“文化形式→教学方法—文化互动→精致化”这一连续不断的文化整合过程,具体表征为“Mt0→文化互动→Mt1(Mt0)→文化互动→M′t1(M′t0)→……文化互动→Mnt1(Mnt0)”形式。其整合逻辑是人类在文化实践活动中对其活动方式和活动手段进行文化协调,从而实现教学方法变革的文化效率和文化价值。

关键词 教学方法变革 文化机理 文化效率 文化价值

教学方法是影响教学质量的重要因素,关涉到教学任务的完成、教学目标的实现以及学生能力的培养和发展。在当前的教学改革中,各种教学方法层出不穷。但被新的教学理念和教学方法冲击的教学活动依然变化不大,教学质量提升仍然乏力。造成这种局面的原因是多方面的,其中一个根本性的原因是教学方法的变革不太合理,不能有效地支撑教学改革[1]。教学方法是教学系统的一个重要因素,从深层意义来看,教学方法变革乃是教学文化的变革。教学方法变革不太合理揭示的不是单纯方法问题,而是教学文化的问题。因此,厘清教学方法变革的内涵和外延,探讨教学方法变革的文化机理及其整合逻辑显得十分必要。

一、教学方法变革的内涵解读

根据《现代汉语词典》的解释,“变革”是指“改变事物的本质”。可见,“变革”中的“变”指的是和原来不同,即在性质、状态、数量与位置等方面与原来具有差别。从语义辨析的角度看,“变革”比单纯的“变”更为有力和强劲,有革新陈旧的色彩和倾向,意味着旧秩序的打破和新秩序的建立,在本质上是从一种平衡过渡到另一种平衡,以不断变化着的方式去适应深刻变化了的环境。借助语言学的解释加以理解,“变革”更多指的是“事物的质变而非量变”。同时,“变革”既可以指规模较大的改革,也可以指小规模小范围的革新;既可以指长期的、有目的、有计划的改革,也可以指短期的革新[2]。关于教学方法变革,加拿大著名教育改革专家麦克尔.富兰(Michael Fullan)认为,教学方法变革“是一个过程而不是一个事件”[3]。美国教育家克拉克和斯塔尔认为,教学方法变革是“教师为达到教学目的而组织和使用教学技术、教材、教具和教学辅助材料时的变动”[4]。美国学者拉斯卡认为,教学方法变革是“教师发出和学生接受学习刺激的程序变化”[5]。苏联教育家巴班斯基认为,教学方法变革是“教师和学生在教学过程中为解决教养、教育和发展任务而开展的有秩序的、相互联系的活动办法的变化”[6]。王策三先生将教学方法变革理解为“为达到教学目的,实现教学内容,运用教学手段而进行的,由教学原则指导的,一套方式组成的,师生相互作用的活动变化”[7]。李秉德先生认为,教学方法变革是“在教学过程中,教师和学生为实现教学目的,完成教学任务而采取的教与学相互作用的活动方式的变化”[8]。另有学者将教学方法变革理解为,“在教学过程中教师和学生为实现教学目标、完成教学任务所采取的由一整套教学方式组成的操作程序的变化”[9],是“教学本身或环境教学在教育安排的条件下所发生的一切变动”[10]。

综合国内外学者对教学方法变革的定义可以看出,在“教学方法变革”这一特定的概念中,“变革”包含两个方面的含义:首先,它是指教学方法按其自身发展的内在规律所表现出来的变化。在变化形式上表现为渐变,在变化原因上表现为内因性变化。其次,它是人们有目的、有意识地基于文化动因对教学方法进行的改革。教学变革的起因往往源自于文化内因。从这个意义上讲,教学方法变革主要是指教学方法的文化变革。

二、教学方法变革的文化机理

关于教学方法變革的文化机理分析,从教学方法变革的表层分析很难抓住变革的实质,应该从教学方法变革的文化动因内部加以理性分析。教学方法变革的文化动因即文化机理在于教学方法的文化整合。所谓文化整合就是把文化理解为内部要素之间协调一致,彼此高度依赖、协同共生的一套完整的体系,或者说把文化视为社会成员之间彼此共同分享的意义系统[11]。“不是构成文化诸要素或特质的随机拼凑,而是大多数情况下相互适应或和谐一致。”[12]文化内部要素之间的协调一致包含两种模式:一是文化协同模式,即文化内部各要素之间相互配合,形成一种特定的文化模式。英国渥威克大学社会学教授玛格米特.S.阿切尔将这种文化各要素之间的内部一致称为“逻辑一致”。二是文化趋同模式,即由于社会成员之间分享共同的文化,因之,社会文化趋于同质。这种文化制约背景下的一部分人的行为同另一部分人的行为的同质化程度称为“因果一致”。教学方法变革的文化机理在于考察文化要素的“逻辑关系”同教学经验层次上的行动者(教师)之间的“因果关系”文化要素的逻辑关系来自文化系统整合,文化系统整合是指文化要素之间的逻辑一致程度。文化要素的因果关系来自教学方法与文化系统的整合。教学方法与文化系统的整合指的是持有某一教学方法的行动者(教师)将教学方法影响到另一部分行动者(教师)身上所达到行动一致的程度,这种一致称为“因果一致”。“因果一致”通常与权力运用和权威影响联系在一起。比如以权力形式和权威教师的影响力推行的教学方法变革。这些持有文化观念的教学行动者之间的互动发生在文化的经验事实层次上。根据阿切尔的观点,文化逻辑层次上的逻辑一致同经验层次上的因果一致是相互独立的,并不是某一现象的出现必然伴生另一现象的出现[11]。事实情况是,文化要素之间存在高度的逻辑一致,而现实中却出现低度的因果一致,或是出现与高度因果一致同时出现低度的逻辑一致。文化系统整合与教学方法—文化整合各自独立自主。因此,可以观察它们之间的相互影响和相互作用,其结果决定教学方法是维持稳定还是发生变革。

促使教学方法维持稳定还是发生变革的条件要从文化系统整合与教学方法—文化整合的联结上去考察。把文化系统内部要素之间的逻辑关系同教学方法—文化层面上的行动者(教师)之间的互动关系联系起来同时进行考察,才能发现教学方法变革的文化机理所在。文化内部要素之间可能是相互补充的,也可能是相互排斥的,这种逻辑关系只是提供了教学方法变革前的逻辑前提,事实上是否发生变革要看教学方法—文化层次上的互动关系[11]。行动者(教师)之间的关系可能是一致的,也可能是不一致的。互动关系同逻辑关系的不同组合形式决定了最后变革的结果是方法维持还是方法变革,以及发生怎样的教学方法变革。教学方法变革的文化机理类似于生物学领域的形态生成原理(Principle of Morphogenesis):任何一种教学方法始终处于一定的文化形势下,教学方法—文化层次上的行动者(教师)彼此之间发生互动,互动的结果作用于已有的文化系统,在这种互动作用下,原教学方法(Mt0)得到了精致化处理(Method Elaboration),演变为t1时刻的教学方法(Mt1)。精致化处理之后的教学方法(Mt1)可能与起始时刻的教学方法(Mt0)形式基本一致,没有发生质的变化,这时候教学方法维持稳定。也可能完全不同,演变为一种崭新的教学方法形式,这时候的教学方法发生了变革。其变革历程可以表示为“文化形式→教学方法—文化互动→精致化……”这一连续不断的过程。精致化了的教学方法作为一种新的方法起点,又设置新的文化形式,在新的文化形式下,行动者(教师)之间又发生新的互动,互动的结果是教学方法的新的精致化。因此,从Mt0→文化互动→Mt1(Mt0)→文化互动→M't1(M't0)→……文化互动→Mnt1(Mnt0)。这样,在文化互动的作用下,这种循环过程无休止地进行下去,推动着文化整合动因下的教学方法变革。

三、教学方法变革的文化整合逻辑

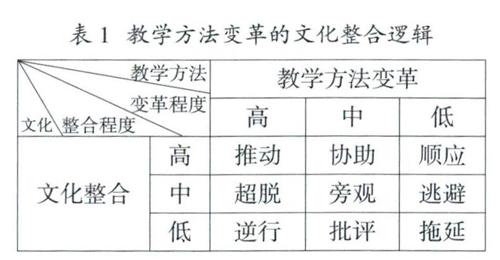

文化是历史凝结成的稳定的生活方式,其核心是人自觉不自觉地建构起来的人的形象[12]。文化的逻辑起点是人的生活世界和人类活动,文化的发生发展过程就是人类活动的真实过程,文化整合的逻辑就是真实的人类活动的逻辑[13]。据此,教学方法变革的文化整合逻辑就是人类在文化实践活动中对其活动手段和方式进行文化协调和重组,从而实现教学方法变革的文化效率和文化价值。如果从文化整合与教学方法变革的逻辑关系看,根据文化整合的程度,可以将文化整合分为高、中、低三种形势;根据教学方法变革的程度,可以大致把教学方法变革分为高、中、低三种状态,其文化整合逻辑如表1所示。当总体形势是文化整合高时,教学方法变革的基本价值取向与文化取向高度契合,全力以赴地推动文化整合进程会成为教学变革的必然选择[14]。在教学方法变革的文化整合过程中,教学方法变革的实际状况会因文化整合的形势而有所不同。如果教学方法变革与文化整合高度融合,即文化整合程度高,文化整合会推动教学方法变革,反之亦然。积极阐述教学方法变革的合理性,认真探讨变革进程中的文化问题,积极论证社会发展过程中人才培养的质量与效率等,都可视为高度融合中所起的推动作用。如果教学方法变革的程度不低也不高,教学方法便会因缺少与文化能量的高度融合起到推动文化整合的作用而扮演着协助整合的地位和作用。实际变革程度低,教学方法会对文化整合有一定程度的积极和协助作用,但更多地扮演一种顺应的角色作用,这种顺应作用从总体上也是推动文化整合的。另一种总体形势是文化整合低。当教学方法变革的基本价值取向与文化取向契合度不高反而低,全力以赴地推动这一变革进程则会变成了一种不实际的选择。这时文化便会试图抵制教学方法变革的进程,教学方法也会相应地抵制文化整合的进程。其基本类型也会取决于变革程度的高与低。如果变革程度高,教学方法便会明显地批判文化整合,而其变革过程也会同文化整合进程处于逆行状态。如果变革状态不高也不低,教学方法会阻止文化整合进程,只是阻止的程度不够强烈,呈现一种批评态势。而在变革程度低的状态下,教学方法由于缺少文化整合的能量,往往会呈现出一种颓废和消沉状态,而对文化整合起着拖延的作用。当教学方法的文化整合总体形势介于高与低之间时,这时教学方法对文化整合既不赞同也不反对,但受实际状况的影响,教学方法的文化整合状态也会有所差异。如果变革程度高,文化对教学方法变革的进程往往会起着超脱的作用。如果变革程度不高也不低,变革未必会有文化能量保持超脱状态,而对文化整合起到不推动也不抵制的旁观作用。如果变革程度低,教学方法变革需要付出更多的努力来逃避文化整合所起的作用。

从文化学角度考察教学方法的变革,实质上是紧紧围绕教学是以文化为中介以及在文化中如何实现人的生成和发展,这在一定程度上凸显了教学方法和文化在人的生成和发展意义上的一致性,也在文化意义上阐释了教学方法变革的内在机理。教学方法规定了教学研究的具体程序和手段,是保证教学信息准确性和教学结论科学性的前提[15]。教学方法变革作为一种教学文化实践行为,能够更为有效地推动教学思想和教学观念的革新,在一定程度上为纵深推进教学改革提供了思想上的逻辑理路和现实中的实践原则。

参考文献

[1] 李森,王天平.论教学方式及其变革的文化机理[J].教育研究,2010(12).

[2] 李森;陈晓端.课程与教学论[M].北京:北京师范大学出版社,2015.

[3] Michael Fullan,et a1.The New Meaning of Educational Change.Znd ed.London:Cassell Educational Limited,1991.

[4] 克拉克,斯塔尔.中学教学法(上)[M].赵宝恒,译.北京:人民教育出版社,1985.

[5] 顾明远.教育大辞典[Z].上海:上海教育出版社,1998.

[6] 巴班斯基.教育学[M].吴式颖,等,译.北京:人民教育出版社,1986.

[7] 王策三著.教学论稿[M].北京:人民教育出版社,2005.

[8] 李秉德.教学论[M].北京:人民教育出版社,2001.

[9] 李森.现代教学论纲要[M].北京:人民教育出版社,2005.

[10] 江山野.简明国际教育百科全书.课程卷[M].北京:教育科学出版社,1991.

[11] 谢立中主编.西方社会学名著提要[M].南昌:江西人民出版社,1998.

[12] 衣俊卿.文化哲学十五讲[M].北京:北京大學出版社,2004.

[13] 金志远.论课程(论)与教学(论)整合的文化逻辑[J].教育理论与实践,2012(05).

[14] 吴康宁.教育究竟是什么——教育与社会的关系再审思[J].教育研究,2016(08)

[15] 张鸿翼,崔友兴.论教学研究范式变革的机理[J].西南大学学报:社会科学版,2018(05).

[作者:张鸿翼(1976-),男,贵州凤冈人,贵州师范学院教育科学学院,教授,博士;杨秀柱(1982-),男,贵州天柱人,贵州省教育科学院,助理研究员,硕士;李强(1988-),男,河南开封人,贵州师范学院教育科学学院,副教授,博士。]

【责任编辑 孙晓雯】