青农金贝

一、品种概况

(一)育种过程

1.亲本来源

亲本Ⅰ:紫扇贝(Argopecten purpuratus),2008年3月自秘鲁中部海域引进野生紫扇贝100枚,壳高为24mm~65mm,壳色为紫色。

亲本Ⅱ:海湾扇贝(Argopecten irradians irradians),2008年2月采自山东胶南灵山湾养殖区的海湾扇贝,选择100枚壳色为红色的扇贝作为亲贝,壳高为50mm~65mm。

2.技术路线

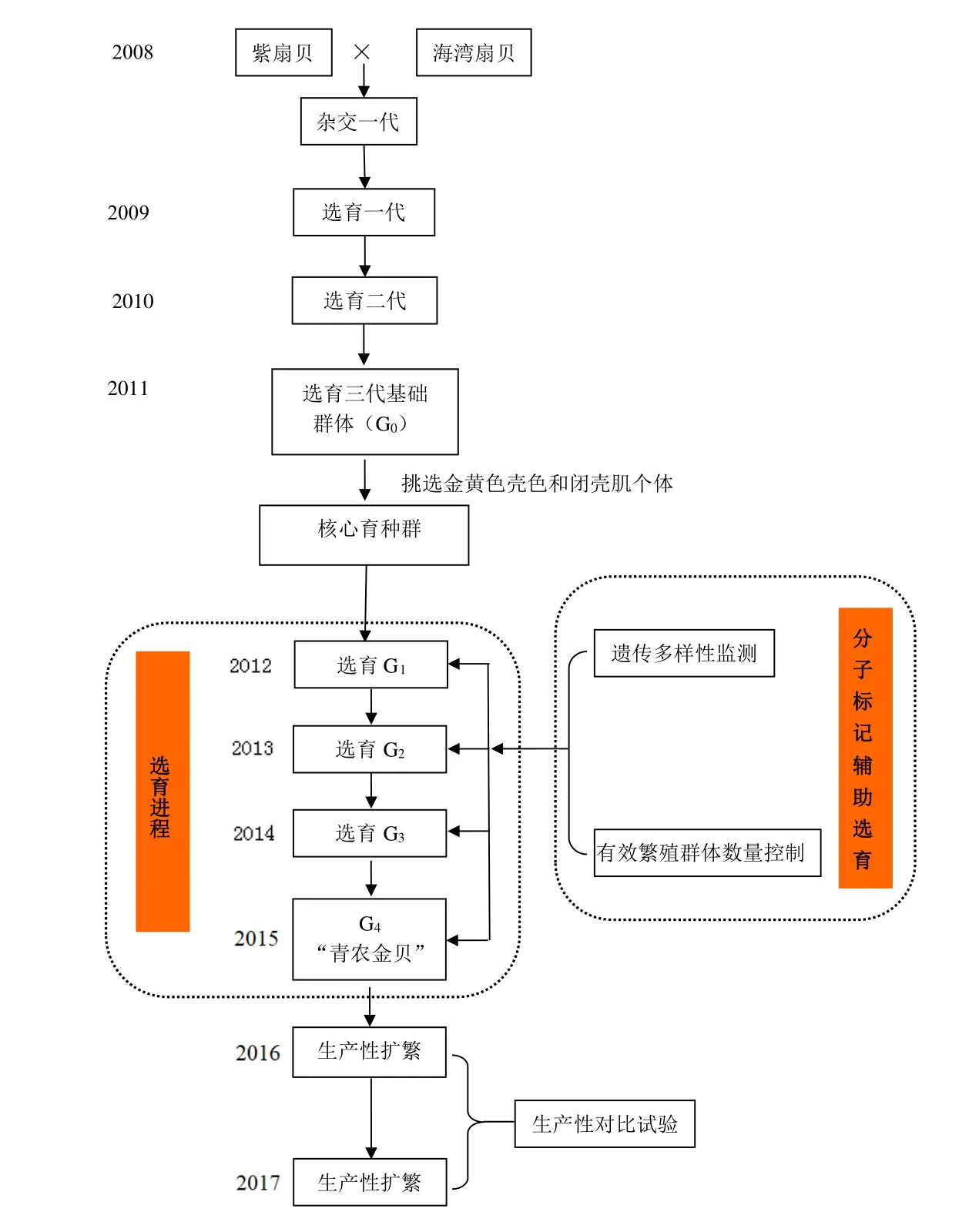

详见图1。

3.选育过程

扇贝“青农金贝”选育的总体策略是以金黄色闭壳肌为主要选育指标,以壳高和金黄色贝壳作为参考选育指标,选育分三个阶段。

第一阶段(2008年~2011年):2008年采用种间杂交的方法构建紫扇贝与海湾扇贝的杂交一代群体,此后每年都以生长性状为选育指标通过群体选育的方法获得下一代选育群体。至2011年,以第三代选育群体为基础选育群体(G0),从中选择闭壳肌和贝壳均为金黄色的扇贝构成核心育种群体,凡形态特征不明显的个体均予以淘汰。

图1 扇贝“青农金贝”选育技术路线

第二阶段(2012年~2015年):采用多性状群体选育方法,同时选择金黄色颜色和贝壳。2012年以2011年挑选出的500个闭壳肌和贝壳均为金黄色的扇贝为核心育种群体,采用群体内选育的方法培育获得选育一代群体G1,2013年开始从G1群体中选择闭壳肌和贝壳均为金黄色、个体大的个体进行系统选育,并逐代强化筛选,每年的留种率约为8%,对每代亲本进行遗传结构分析和后裔鉴定后进行群体扩繁,避免近亲交配,从其后代中继续选择个闭壳肌和贝壳均为金黄色、个体大的个体留种,如此连续选育到2015年至第四代(G4),形成性状稳定的新品种。

第三阶段(2016年~2017年):对育成的扇贝“青农金贝”进行养殖示范,并选取同时期同一海域养殖的扇贝“渤海红”群体为对照进行金黄色颜色比例、生长性能及单产价值的生产性养殖对比试验。

图2 “青农金贝”扇贝外部形态

图3 “青农金贝”扇贝内部形态

(二)品种特性和中试情况

1.品种特征

(1)外部形态特征

贝壳扇形,养殖当年壳长(60.1±2.6)mm,壳长/壳高比为(1.07±0.03),壳宽/壳高比为(0.43±0.02)。壳较薄,壳色呈金黄色,左、右壳较突出,壳表放射肋17条~18条,肋较宽而高起,肋上无棘。生长纹较明显,中顶,前耳大,后耳小(图2)。

(2)内部构造特征

外套膜上有触手和外套眼,鳃瓣状,闭壳肌呈金黄色且前后闭壳肌融合,性腺位于腹缘,分为明显的精区和卵区,精区成熟时为乳白色,卵区成熟时为金黄色,肠粗壮(图3)。

2.优良性状

扇贝“青农金贝”的闭壳肌呈金黄色,含有2种特有的类胡萝卜素,分别为扇贝醇酮3.48mg/kg和扇贝黄素4.69mg/kg,闭壳肌中蛋白质平均含量为43%,脂肪平均含量仅为0.2%,显著低于白色闭壳肌扇贝的平均脂肪含量1.5%,营养价值和市场售价较普通的白色闭壳肌显著提高。扇贝“青农金贝”经过多代选育纯化,金黄色闭壳肌的比例由基础育种群体的2.6%提高至90%以上。

3.中试情况

为评估扇贝“青农金贝”新品种的生产性状,2016年~2017年在莱州国震水产有限公司龙口屺坶海区和青岛金凰湾海产品养殖专业合作社青岛黄岛琅琊养殖海区的养殖基地进行了连续两年生产性对比养殖试验。

苗种繁育方式为升温苗种,对照组为同批次同海域养殖的商品扇贝“渤海红”苗种。吊笼养成时采用10层直径为30cm的养殖笼,层间距20cm,每层放置35个扇贝,笼间距1m,每400笼为1亩。试验组和对照组的养殖筏架采用相间排列的方式,使得养殖条件和管理方法保持一致。

在养殖当年的12月份,随机从中试养殖海区的每个养殖点抽取3笼扇贝“青农金贝”,混合后再随机抽取30个个体进行壳高、湿重、金黄色重的测量,计数每笼存活的个数以计算存活率。采用同样的方法,随机抽取3笼同期同法养殖的“渤海红”商品苗种对照组样品,同时对比检测各个生产指标。

2016年培育扇贝“青农金贝”苗种约1亿粒,在两个养殖基地各示范养殖300亩,以同期培育的扇贝“渤海红”苗种作为对照。经实测,“青农金贝”扇贝新品种在龙口屺坶海域和黄岛琅琊台海域的生长情况基本一致,平均壳高在58.4mm~60.6mm、湿重42.7g~46.6g、柱重5.5g~5.7g、金黄色闭壳肌比例96.5%~96.7%、存活率82.3%~85.6%。与同期养殖的对照群体相比,“青农金贝”扇贝新品种的平均壳高、湿重和柱重均略低(差异不显著P>0.05),但其金黄色闭壳肌的比例远高于对照群体,均在96%以上。

2017年培育“青农金贝”扇贝新品种苗种约1.2亿粒,在两个养殖基地各示范养殖300亩,以同期培育的扇贝“渤海红”苗种作为对照。结果表明,扇贝“青农金贝”新品种的平均壳高58.2mm~59.4mm、湿重34.9g~36.8g、柱重4.5g~4.7g、金黄色闭壳肌比例96.9%~97.8%、存活率85.6%~86.2%。与同期养殖的对照群体相比,扇贝“青农金贝”新品种的平均湿重和柱重略低于同批次的扇贝“渤海红”对照群体(差异不显著P>0.05),但其金黄色闭壳肌的比例远高于对照群体,均在96%以上。

二、人工繁殖技术

(一)亲本选择与培育

1.亲贝来源

扇贝“青农金贝”亲贝为经选育性状优良、遗传稳定的群体,保存在特定的良种保持基地。

2.亲贝培育方法

(1)选种原则

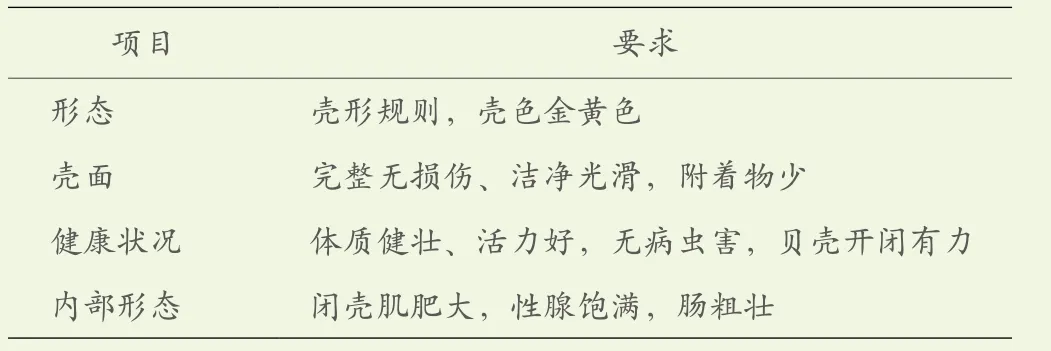

选择扇贝柱和壳色均为金黄色,壳高≥62.0mm,湿重≥40g的个体为核心群,核心群体数量2000以上。感官符合表1要求。

(2)蓄养方式:亲贝经洗刷,除去污物和附着物后,采用网笼或浮动网箱蓄养。

(3)蓄养密度:80个/m3~100个/m3。

(4)入池时间:在2月底到3月初,水温6℃~8℃。

(5)亲贝管理

①换水倒池:15℃前每天倒池一次,15℃~18℃早晚各换水一次,每次换水量1/2,每2日倒池1次,18℃以后,采用部分换水或流水的方法改善水质,每天3次~4次,每次1/3。

②吸底:前期不吸底,停止倒池后每天吸污一次。

③投饵:每2h~3h投喂一次,以硅藻、金藻或扁藻等单胞藻为主,日投饵量为单胞藻饵料浓度2×104个/mL~3×104个/mL(以金藻为例),饵料不足时亦可投螺旋藻粉、淀粉或酵母等代用饵料。

④充气:亲贝培育期间宜采用连续充气,以增加水体中的溶解氧,在20℃待产时停止充气,避免早产。

表1 亲贝的感官要求

⑥性腺发育观察:定期观察性腺肥满度和颜色,检查精、卵发育情况。当性腺特别饱满,性腺指数达18%,性腺表面的黑色膜基本消失,卵巢呈暗粉红色,精巢呈乳白色时,即可准备采卵。

(二)人工繁殖

1.催产

(1)亲贝消毒:用10mg/L高锰酸钾溶液清刷贝壳表面,用砂滤海水冲洗。

(2)诱导产卵:将亲贝阴干20min~30min后,放于23℃的过滤海水中产卵排精。

(3)受精:产卵排精后镜检,每个卵子周围有5个~6个精子为宜。

2.孵化:受精卵在23℃孵化。

(1)孵化池:15m2~20m2室内水泥池,水深1.2m~1.4m。

(2)密度:30个/mL~50个/mL受精卵。

2.3 土壤重金属的地积累分析 采用湖南当地背景值计算研究区各元素的地积累指数及其污染情况,见表3。从计算结果来看,重金属Mn的Igeo最大值为5.38,达极严重污染水平;重金属Cd的Igeo最大值为2.57,属于中污染-强污染;重金属Pb的Igeo最大值达1.77,属于中度污染水平;重金属Cu、Cr、Ni、Zn的Igeo值均小于1.00,属于无污染-轻微污染;整个7种重金属元素污染顺序为Mn > Cd >Pb > Zn >Cu>Cr>Ni。由此分析,矿区对周边土壤环境造成重金属污染,其中Mn 受影响最为显著,其次为Cd,而Cr、Ni 几乎不受影响。

(3)水环境条件:水源干净,无工农业污染,pH7.5~8.6,盐度25~31,水温23℃。

(三)苗种培育

1.幼虫培育

(1)选优培育

受精后20小时~24小时受精卵孵化至D形,用300目的筛网倒池选取健康D形幼虫移入培育池中,进行幼虫培育。

培育池用15m2~20m2室内水泥池,水深1.2m~1.4m。水源干净,无工农业污染,pH7.5~8.6,盐度25~31,水温23℃。密度以10个/mL~15个/mL为宜。

(2)日常管理

受精卵发育至D形幼虫后,即可投喂金藻等微藻,浓度约5万细胞/mL~10万细胞/mL。随着幼虫生长,可增加投喂角毛藻、扁藻和小新月菱形藻等饵料,混合投喂,勤投少投。

每天早晚换水各一次,每次换水1/2,每两天倒池一次,连续微量充气。

(3)附着变态

①附着基制作:由直径为0.3cm的棕绳编成棕帘的聚乙烯网片制成附着基。

②附着基处理:反复冲洗后,用0.5‰~1‰的氢氧化钠溶液或2‰的漂白粉溶液浸泡24h,再用砂滤海水冲洗干净待用。

③附着基投放:直径为0.3cm细棕绳附着基,投放量为800m~1000m;15cm着基,投放的聚乙烯网片每立方米水体35网片~50网片。

④采苗时间:眼点幼虫平均壳长达190μm~200μm,眼点幼虫达40%左右,便可投放附着基。

⑤变态:显微镜下观察,稚贝长出次生壳后即完成变态。

2.稚贝培育

(1)培育池:15m2~20m2室内水泥池,水深1.2m~1.4m。

(2)水环境:水源干净,无工农业污染,pH7.5~8.6,盐度25~31。

(3)日常管理:日投喂单胞藻饵料,每天早晚换水各1次,每次换水1/2,每2天倒池1次,连续微充气。

3.稚贝的中间培育

稚贝在培育池中经过6天~10天培育,壳高达到350μm~500μm时,便可装入80目的网袋,移到对虾养成池或海上继续养育,直到培育成商品苗(壳高0.5cm)。

(1)选择良好的虾池或保苗海区

虾池应为砂质底,无淡水注入,无大型杂藻,水深1.5m~2m。海区应风浪平静、透明度大、流速缓慢、饵料丰富的内湾。

(2)保苗管理

虾池应提前先清池,然后进水施肥,接种藻类,待饵料密度提高后移入稚贝。可采用张网式结构,去除网袋,有利于水交换,稚贝生长快。稚贝长到5mm时可从采苗器上脱离,装入40目网袋并移入海区继续保苗。

(3)海区保苗

根据稚贝的大小及时更换30目、18目网袋并降低保苗密度,大约每3个周更换一次网袋。稚贝长到15mm~20mm时,可移入孔径为8mm的暂养笼继续保苗至25mm。

4.商品苗种

(1)规格与要求

壳高0.5cm以上(含0.5cm)。苗种健壮,活力强,大小均匀,畸形个体不超过1%。

(2)检验规则

组批规则,以一次交货为一批。从保苗池塘或海区的不同位置随机抽取4个~5个保苗袋,每袋计量总数以计算每袋的平均数量,以此估算本批苗种的总数量。

5.运输

运苗应在早、晚进行,采用干运法,途中采取防晒、防风干、防雨、防磨擦等措施,一般运输时间控制在6h以内。

三、健康养殖技术

(一)健康养殖(生态养殖)模式和配套技术

1.养成方法

(1)筏式养殖

适用于大潮低平潮时水深4m~10m以深近海养殖区,风浪、潮流适中。

(2)养殖设施及设置

浮筏由聚乙烯绳索、浮球和固定缆绳的桩组成。筏架一般长100m,筏架间宽10m~20m。每隔4m挂一个浮球,每100cm挂一个网笼。每个网笼10层~12层,底盘直径30cm,网孔2cm,每层放置25个~30个扇贝“青农金贝”苗种。

(3)养殖密度

每亩水面可养10万~15万苗种。

2.管理

(1)清除敌害生物及附着物

定期清除肉食性腹足类及甲壳类,洗刷清除附着生物等。

(2)调节养殖水层

在高温或附着生物大量繁殖季节,适当加深吊养水层。

(3)防台风

台风来临前,做好加固、转移等工作。

(4)换笼

随着扇贝的生长,附着和固着生物的增生,水流交换不好,因此,应及时做好更换笼网的工作。

(5)严格控制养殖密度

网笼养殖每层养殖扇贝一般不超过30粒,每亩可挂养10万粒左右。

3.收获

(1)规格:壳高≥5.5cm。

(2)季节:当年11月~12月。

(二)主要病害防治方法

1.主要病害

(1)性腺萎缩症

病原:病毒样颗粒。

主要症状:患病软体部消瘦,无光泽,性腺严重萎缩。鳃苍白色并有轻度糜烂。肠道内含物少,呈空或半空状。生殖泡囊形态不规则,生殖细胞肿胀或萎缩,胞质少,未见卵黄积累。消化盲囊、鳃等器官组织也呈现明显的病理学变化特征,主要表现为结构絮乱,细胞变形、甚至溃散。

流行情况:此病主要在春季发生在暂养亲贝中,最终可导致约1/3亲贝死亡。

(2)外套膜糜烂病

病原:病毒、衣原体等病原微生物。

症状:主要表现为外套膜糜烂,软件部消瘦;严重者,约2/3的外套膜溃烂成胶水状;消化盲囊松软,性腺萎缩,鳃灰白色并呈轻度糜烂状,闭壳肌开合无力。

流行情况:此病症于3月中旬发现于室内培育亲贝(培养水温13℃~14℃),4月下旬至5月初,海区暂养亲贝中也出现。随温度升高,病症越加严重并陆续出现死亡现象。亲贝死亡率可达到50%。

(3)病毒性扇贝幼虫面盘解体病

病原:疱疹样病毒。

症状:患病幼虫丧失浮游能力,大批下沉,沉于池底的幼虫纤毛仍在摆动,数小时后逐渐出现组织解离呈球、块状,靠近壳缘的面盘、口沟、肛门、足等部位的细胞或组织渐渐散落,游泳器官面盘解体,脱落下的纤毛或带纤毛的组织靠纤毛的摆动在壳中或壳外转动,患面盘解体病的幼虫经过一段时间全部死亡。

流行情况:在人工育苗时,3月末4月初选育后5天~7天开始发病,培育水温22℃~24℃,死亡率约100%。病毒的传播途径包括垂直传递和水平传播。

(4)衣原体寄生病

病原:类衣原体(CLO)。

症状:受感染个体生长缓慢,内脏干瘪,易从附着基上脱落。在发病贝消化腺上皮细胞内可见嗜碱性的类衣原体包涵体。

流行情况:类衣原体可以感染海湾扇贝不同发育阶段(幼贝、稚贝、成贝)的个体,但不同阶段的贝体感染率与死亡率差异较大,幼体组感染率和死亡率分别达80%和90%以上;稚贝组分别达50%和70%左右;成贝组的感染率达50%以上,但不能导致成贝宿主的大量死亡。

(5)扇贝类立克次体病

病原:类立克次体(RLO)。

主要症状:病贝外壳上附着生物和污物较多,色泽略深;外套膜收缩,外套膜失去光泽;濒死贝外套膜萎缩、脱落;鳃丝灰暗,有污物黏附;闭壳肌无力,呈灰白色,微张着口;内脏团外观上无明显特征。显微观察显示,在发病贝的鳃、外套膜、消化肠管等上皮组织细胞中可发现大量感染的RLO包涵体,感染严重区域往往伴有组织细胞的坏死和细胞溶解后形成的空洞。

流行情况:该病与温度胁迫有较大关系。扇贝主要死亡在低温期幼贝阶段,20℃以下的温度可能是养殖扇贝幼贝严重而主要的环境胁迫因素。扇贝的死亡高峰在6月,累积死亡率约为60%。

(6)扇贝幼体期流行性弧菌病

病原:需钠弧菌、鳗弧菌、溶藻弧菌、副溶血弧菌、黑美人弧菌和鳗弧菌Ⅱ型等。

主要症状:患病幼体发病初期游动加剧,多浮于水表面,数小时后大量下沉。镜检多数幼体空胃、面盘肿胀、伸缩力逐渐丧失,有的幼体面盘纤毛部分脱落,甚至整块脱落。幼虫体内可见弧菌。

流行情况:起初多发生在第1批幼体孵出后的第7天~8天,或投附着基后的2天~3天。病变发生后,若继续用原来的亲贝产卵孵化,以后批次的幼体发病期会逐次提早,甚至孵化出后第2天~3天就发病下沉。

(7)哈氏弧菌病

病原:哈氏弧菌。

主要症状:外套膜不同程度地收缩,重者成片脱落;鳃呈橘红色,重者鳃丝糜烂;肠管空,有的个体消化盲囊肿胀。

流行情况:高温季节发病,病死率近50%。

(8)扇贝漂浮弧菌病

病原:漂浮弧菌。

主要症状:病贝肠道及肾肿胀、生殖腺及外套膜萎缩、壳内面变黑。

流行情况:感染育苗期亲贝,使亲贝产卵质量及出苗率降低,危害严重。

(9)扇贝豆蟹病

病原:豆蟹。

主要症状:豆蟹寄生在扇贝的外套腔中,能夺取食物,妨碍摄食,对扇贝的鳃有一定损伤,并使触须发生溃疡,使扇贝身体瘦弱。

流行情况:对扇贝一般不会直接致死,但能使扇贝身体瘦弱,在扇贝海上养殖全过程中寄生率可高达60%以上。

(10)扇贝幼虫离壶菌病

病原:动腐离壶菌。

主要症状:患病幼体停止生长和活动,很快死亡。镜检患病幼体体内可见弯曲生长的菌丝体,有时还可见到菌丝末端膨大的含有游动孢子的孢子囊。

流行情况:此病在扇贝幼虫的各个时期均可发生,且往往引起幼虫的大批死亡。

2.防治方法

(1)扇贝育苗期病害防治措施

育苗生产前对育苗设施及用具严格消毒,各培育池用具不混用。对育苗用水进行过滤,臭氧或紫外线消毒。

亲贝入池前要严格洗刷、挑选、消毒,暂养、促熟期间每日检查,发现病、死贝及时检出。亲贝暂养、促熟期间投喂优质饵料,满足积温要求,保证卵质优良。

孵化后进行选优培育。育苗期间定时检测水质,保证水质清新。每天定时镜检幼体2次以上,发现细菌、真菌等感染迹象,及时使用抗生素或抗真菌药物控制。发生大量死亡的培育池,应先对死亡幼体及池水进行消毒处理后再弃掉,以免疾病传播。附着基投放前严格消毒。

(2)扇贝养成期病害防控措施

养殖前对养殖海域进行全面调查和养殖容量评估。加强日常管理,发现病、死贝及时检出并带到岸上进行无害化处理,以免疾病传播。进行多品种生态养殖。