全球自然生态新变化:低碳国家的障碍与创新

陈宝妹

【摘要】气候变化对当今社会和环境的影响越来越明显。在全球范围内,加快向低碳国家过渡的社会技术实验和市场创新越来越重要。中国智慧生态城市的发展和评估将丰富中国及全球的案例研究数据。政治生态学视角为考察当前生态发展尝试的原因、效果和对策提供了有力的分析框架,并且为设计和发展更具社会价值的方法提供了有意义的指导。尽管面临挑战,“智慧生态城市”的倡议在向低碳城市过渡的过程中取得了积极成果,增强了中国向低碳国家迈进的潜力。在此过程中创新必不可少,可持续性只能通过实现经济、社会和环境福祉的综合方式来实现。

【关键词】低碳转型 中国 创新 智慧生态城市

【中图分类号】X2 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.11.002

引言

气候变化对当今社会和环境的影响越来越明显。在全球范围内,加快向低碳国家过渡的社会技术实验和细分领域创新正变得越来越重要,对减轻气候变化的影响十分关键。在中国尤其如此,快速的工业化和城镇化进程使中国成为二氧化碳排放大国,明显影响了生态环境。面对国内和全球对环境需求的变化,2007年10月,中国共产党第十七次全国代表大会提出了“建设生态文明”的目标。这也引发了自2008年开始的生态城市(或绿色城市)的密集发展,其主要目的是通过技术进步来建设可持续城市,与自然共生,实现可持续和繁荣的发展。

自此,环境保护和生态文明建设成为中国政策议程的重要主题。2017年10月,在中国共产党第十九次全国代表大会上,习近平总书记在报告中描绘了中国的生态文明建设蓝图。十九大报告指出:“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设美丽中国,为人民创造良好生产生活环境,为全球生态安全作出贡献。”由此,生态治理成为国家的头等大事之一。正是在这一背景下,大量的环境保护和改善行动在全国范围内付诸实施。城市在其中扮演了至关重要的角色。数据显示,截至2014年,54%的中国人口居住在城市,预计到2030年将增至70%,[1]到2050年将达76%,[2]中国的碳排放很大一部分也来自城市。[3]因此,中国的“十三五”规划(2016~2020年)为城市居民的经济活动、环境保护、清洁能源、公共事业管理和生活保障系统设定了明确的管理目标。

随着环境意识的逐步增强,中共中央和国务院从理论和实践两个方面大力推进可持续发展。人们越来越意识到城市在促进可持续发展中所起的重要作用,可持续性理念渐渐融入各种规模的城市规划目标和原则中,并融进城市采取的多种举措中。对建立弹性城镇化模型重要性的理解以及对实现上述目标的高度关注促使人们进行了一系列社会技术实验,例如“生态城市”(Eco-cities)、“低碳城市”(Low-carbon cities)或“低碳生态城市”(Low-carbon eco-cities),以及最近的“智慧城市”(Smart Cities)和“海绵城市”(Sponge cities)。这些实验性的项目旨在探索城市可持续发展的有效路径,加快中国的脱碳进程,并在全国各省市得到实施。这其中,“生态城市”和“智慧城市”已成为中国城市建设中两个颇具影响力的指导思想和发展路径。

在中国,生态城市由包括公共和私营部门的多个利益攸关方共同建设,包括地方和国外的政府合作者,以及许多其他类型的合作者,如当地配套产业、当地社区和非政府组织,这些行为方拥有不同的社会和环境议程。国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部是在全国范围内推动生态城市建设的主要机构,而省级政府则负责在当地实施相关政策。目前,中国有一百多个生态城市在建或已竣工。

此外,随着人工智能(AI)和大数据等新技术的发展,智慧城市也已成为中央政府在2010年代初推动力度最大的举措之一。2013年1月,中国政府启动了第一批智慧城市发展计划,包括90个建设项目,旨在利用智慧技术推动中国生态/可持续城市的发展。随后,又发布了一系列政策性文件,例如《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》和《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等,提供更清晰的指导方针和规范细则。

那什么是智慧城市?Kitchin等学者将技术视为智慧城市发展的关键要素,[4]而Nam和Pardo则将智慧城市定义为技术、人类与机构之间的有机联系。[5]Harrison和Donnelly等学者则将智慧城市视为通过采用智能且可持续的城市发展来应对气候变化和社会问题,从而实现“精明增长”(smart growth)的一种方式。[6]通过在住房、交通和便利设施中使用可持续能源,再结合创新和绿色技术,可以实现“更智能”和“更绿色”的增长,创建一个可持续发展的绿色城市。[7]因此,智能技术和智慧城市已被优先考虑作为应对一系列城镇化挑战(例如交通拥堵、环境污染和废物管理)的对策或可能解决方案。[8]

我们在国际研究课题中,[9]将生态城市和智慧城市比喻为城市可持续发展的“硬件”和“软件”。生态城市通常强调城市基础设施和建筑物的材料质量,如高能效标准和可再生能源;而智慧城市通常意味着对信息系统、城市数据、社会服务等问题的关注。基于此,我们创造性地提出“智慧生态城市”(smart-eco city)这一术语来捕捉面向未来的城市可持续发展计划的最新趋势,既体现“生态”的目标,又表明要通过“智能”发展路径实现城市可持续性发展。对“生态城市”的早期理解還基于这样一个概念,即无论城市的社会经济条件和自然天赋如何,都可能具有生态敏感性。随着这一想法在各种实验项目中的具体化,这些开创性的、实验性的智慧生态城市(flagship smart eco-cities)被设想为适用于不同社会经济和生态环境,可以在其他地区“复制”并大规模推广的初始模型。

这些社会技术实验和环境干预背后的社会、政治、经济和生态力量的相互作用仍然需要严格考量。我们发现政治生态学分析框架(political ecology analytical framework)在这种情况下能够发挥很大作用,因为它是探讨政治、经济和社会因素与环境问题和环境变化之间动态关系的关键方法。它侧重于分析人类群体及其生物物理环境之间互动的权力关系和差异。[10]通过探询谁决定并受益于这些互动,揭示这些城市发展形式的包容性,以解开各利益相关方之间的权力关系。[11]政治生态学的采用有助于发现智慧生态城市模型中关于可持续发展的不同思维方式,并探索如何通過规划培育更具社会-环境公正的城市可持续发展的形式。

本文将以宁波为案例,概述中国智慧生态城市发展的进程并作出评价。它将会丰富中国的案例研究数据,并在城市环境范畴内检验政治生态学框架的适用性。

背景、目的和方法

本文以宁波为研究案例,探讨中国智慧生态城市发展的动力、挑战及其对加速中国乃至世界脱碳进程的潜在贡献。选择宁波作为研究案例,主要是因为其新一线城市的地位。宁波位于经济发达、人口稠密的沪宁杭华东沿线城市群,它由宁波市区、三个卫星城市和许多县、村组成,也包括杭州湾和东海诸岛;截至2010年人口普查,宁波整个行政区的人口为760万,其中宁波市六区为350万。[12]过去几年中,宁波已成为多项国家计划的试点城市,例如,2000年代初的生态城市和2010年代初的智慧城市。

21世纪初,宁波制定了确保城镇化发展进程的环境安全措施,其中包括宁波绿地建设的项目。宁波生态走廊(Ningbo eco-corridor)就是其中一例。宁波生态走廊被称为城市的“活体过滤器”,全长3.3公里,通过对地形、水文和植被的创新综合管理,将一个不适宜居住的棕地改造成一个3.3公里长的生态系统恢复区,旨在发挥人类活动与野生动植物栖息地之间的协同作用,并作为一种中国经济快速发展中可持续的城市扩张和发展的示范案例和模型。该项目于2007年初启动,目前生态走廊二期及三期工程已顺利通过初步验收。

宁波市生态城市计划的另一个例子是余姚工业园区,这是一个绿地项目,于2014年6月启动,预计2030年完成。总面积为40平方公里,其中已经规划了26平方公里。未来还将通过北部的填海工程增加14平方公里。园区重点建设以节能环保为主题的工业园区,目标是建设综合生态园区,包括居民南湖区、生态城市建设北湖区和包括一个中央复合岛的其他五个区域。开发的重点是打造良好的环境质量和高品质的生活方式,为工作、日常消费和居民生活提供场所,建设高端装备制造园区、民生健康产业园、节能环保产业园和研究与创新园。

除了生态城市计划外,宁波还制定了一项全面智慧城市计划,已于2011年至2015年初步实施,预算总额为407亿元人民币(约合63.6亿美元)。全面智慧城市计划包括建设现代化大都市、重组工业区和改善生活质量。该市还依据国家“十三五”规划,于2016年11月启动了《宁波智慧城市发展“十三五”规划》。[13]

宁波智慧城市的前期规划和发展得益于对国际先进案例的研究和学习,特别是新加坡、美国及欧洲的智慧城市建设案例。宁波智慧城市建设的目标包括建设现代化大都市,重组工业区和改善居民生活质量。为此,确定了四个主要任务,即建立十个智慧城市应用系统、六个智慧工业基地、四个智慧基础设施网络,以及信息资源的开发与利用。[14]该工作议程几乎涵盖了城市运营和管理的各个方面,包括城市物流、公共服务、市政交通、社会管理、医疗保健和工业发展。从蓝图可以清楚地看到,宁波市政府的愿景是将这些智慧城市的理念融入城市综合发展进程,并为打造示范性项目,引领中国智慧城市的整体发展奠定基础。在这一城市构想下成功实施的具体项目还包括,宁波智能电网项目(Ningbo Smart Grid),该市计划投资165亿元人民币(约合25.8亿美元)创建“智能电网”。宁波智能电网是一个为期五年的项目,涉及五个方面的“提速”:加快建设国际强港、在产业调整的基础上建立现代化大都市、创建智慧城市、建设生态文明、改善生活质量。[15]

值得注意的是,“生态文明”作为城镇化进程的一部分被纳入智慧城市发展计划之中。宁波在智慧城市发展方面的不懈努力赢得了赞誉,继2014年和2015年连续当选“中国十大智慧城市”后,又于2016年8月获批为“中国制造2025”首个试点示范城市。根据宁波智慧城市发展的“十三五”规划,宁波要建立一种新型智慧城市发展系统框架,该框架以大数据开发为中心,由智慧产业的综合发展带动智慧城市发展。[16]而城市数据资源的集成和开发是下一个五年计划的重点。[17]宁波智慧城市建设的工作重点将从基础设施建设和数据收集转移到数据资源的应用,以促进城市治理和经济发展。

2016年12月,中国最大的互联网搜索引擎运营商百度公司与宁波市政府签署了战略合作协议,以促进智慧城市的发展。双方将在宁波共建大数据产业基地并进行广泛合作,共同促进大数据和人工智能产业的发展。根据协议,百度将带来“ABC”技术(Artificial Intelligence, Big Data and Cloud Computing),即人工智能、大数据和云计算,以及生态资源,以升级宁波智慧城市系统,它涵盖城市各个方面,例如智能交通、智能教育、商业应用和紧急服务。此次合作使宁波企业有望共享1000亿EB级规模百度大数据,以吸引从事大数据工作的人才涌入宁波。该合作的主要活动之一是每年在宁波市举行的“百度高级别国际城市大脑峰会”论坛(High-level International Baidu City Brain Summit Forum)。

现阶段宁波大部分智慧城市实验和技术都基于智能移动应用或虚拟平台的开发。[18]以智慧交通为例。通过安装在城市道路上的闭路电视摄像头,中央监控平台能够获取实时交通数据,并对城市道路上的紧急事件作出快速反应。此外,通过开发名为“宁波通”的智能手机应用程序,城市得以向公众提供公共交通服务,包括预约出租车、停车位置向导、实时公交车位置、公共自行车信息和交通法规查询等。

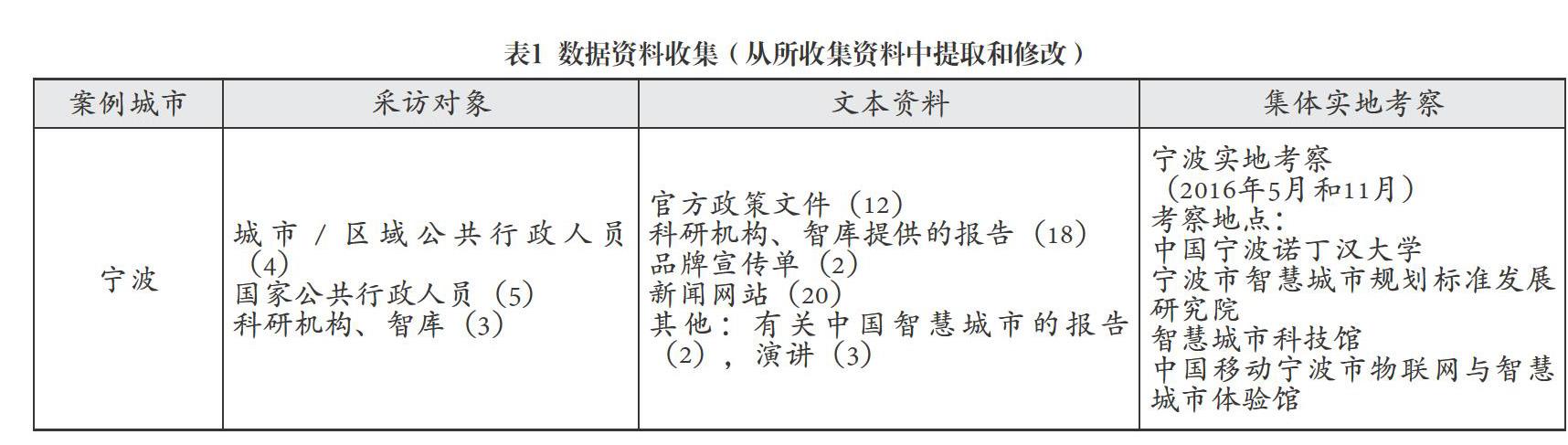

本文通过对政策文件、政府公告、现有学术论文及中外相关新闻的数据进行全面、细致分析,了解有关政策和当地发展情况。此外,通过宁波智慧城市发展参与方的十二次访谈、参与式观察和体验式学习的数据(见表1),梳理总结了有关智慧生态城市加速中国乃至世界脱碳进程的问题、挑战和潜力。[19]

低碳中国智慧生态城市背后的驱动力——基于政治生态学框架

政治生态学框架(political ecology framework)用于分析对获取自然资源(如土地、水、渔业和能源)的各种形式的控制带来的可能影响,以强调与人为干预引起环境变化相关联的治理问题以及成本和收益分配不均問题。这是对环境和政治力量如何相互作用来调解社会和环境变化进行综合分析的框架。[20]不同行为者之间的权力关系是政治生态学框架的核心,权力在这里是根据获取有价值环境资源的能力不同而进行定义的,其主要目标是控制和/或获取资源开发所带来的经济利益。[21]不同资源(如知识和技术)以及不同的信息获取渠道和立法框架,赋予不同参与者(如国家、企业和当地社区)不同程度影响环境的权力。例如,国家拥有主权和立法权,可以充当“环境的管理者”,并实施关系国家“福祉”和发展的项目。在智慧城市中,智能技术和大数据知识的获取在赋予某些利益相关者作出可能影响城市居民日常生活决策的权力上发挥着巨大作用。

政治生态学在本研究中还提供了一种理论视角,通过将众多利益相关者和参与者(尤其是边缘化群体)纳入研究范围,从而有助于分解智慧生态发展中交织在一起的社会-政治的、经济的和生态的驱动力。[22]政治生态学的根本主张是,环境问题不仅是自然科学的课题,而且与政治、经济和社会行为具有内在联系,更确切地说,是空间和权力的问题。[23]行为者的个人利益通常决定人与环境互动的结果。考察不同参与者如何管理对资源的控制和获取,有助于对其背后的资源获取机制有更深入的理解。而在更广的范畴中,它还涉及不同程度的决策权和环境资源管理权,当然这不一定与经济利益有关。由于利益相关者可以通过不同资源(例如知识和技术以及获取信息)的能力来赋权,[24]因此,不同的利益相关者,通常在“空间”和“资源”的知识和利益占有上存在差异,他们影响环境变化的能力是不均衡的,[25]对自然资源的看法也截然不同。有人认为,权力机构和个人(例如国家、跨国公司,有时甚至是非政府组织)通过操控新的关系和变革而获得不相称的影响力,从而导致意想不到的后果,而且常常是对社会-环境有害的后果。[26]

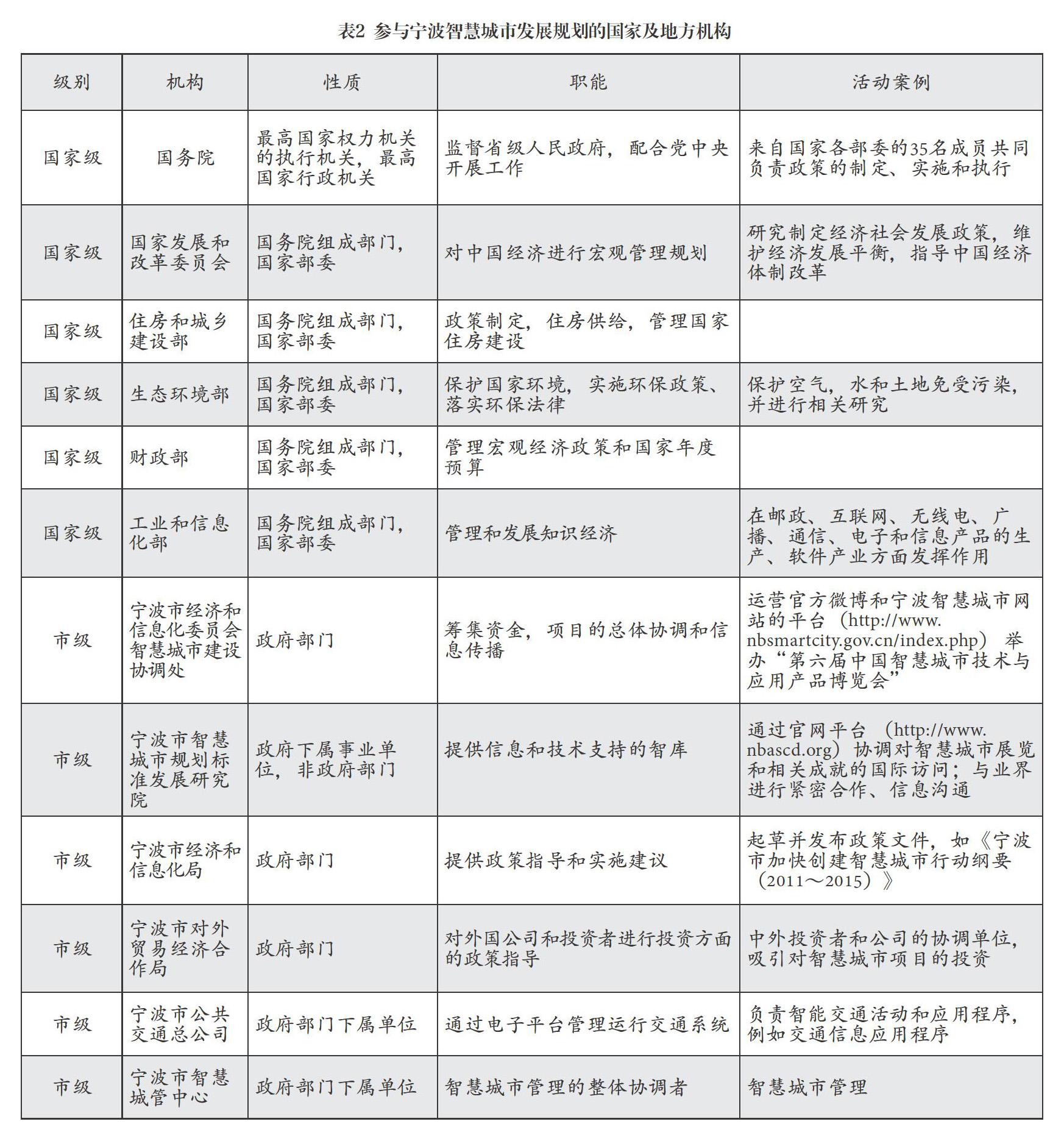

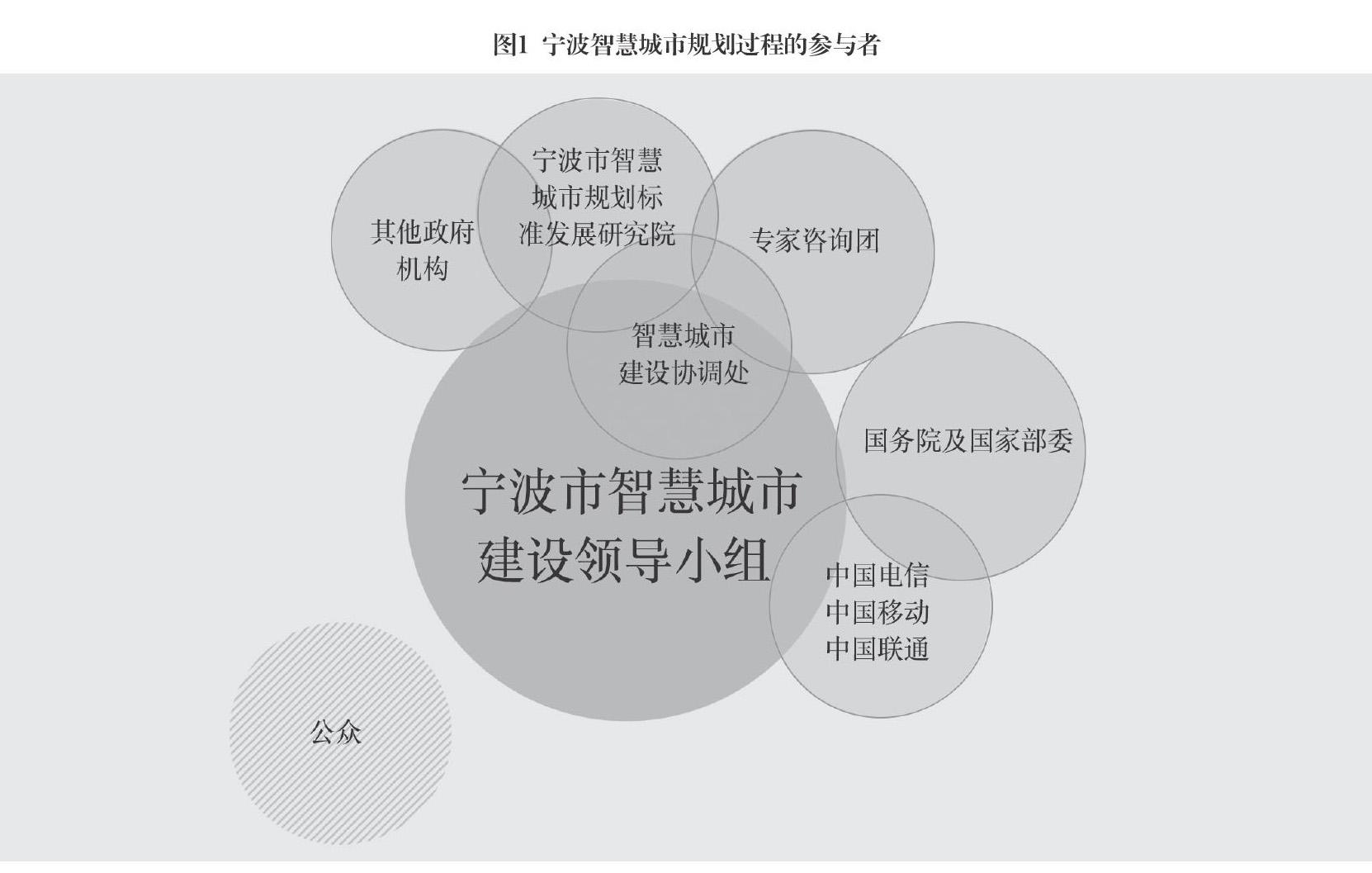

比如,我们正在评估的主要利益相关者群体之一是政府行动者,即公共部门。基于中国国情,智慧生态城市在很大程度上是政府驱动的倡议。国家主要通过合法化过程来行使自己的权力,以符合国家利益。国家在解决地方、区域和全球各级问题的努力中往往扮演着关键角色,反映出它在社会中的领导作用。考虑到这一点,在最近关于城市实验和制度安排的研究中,Raven等人重点介绍了宁波智慧城市的发展,并将其作为重点研究案例,特别强调中国智慧生态城市发展模式(如宁波)中存在的自上而下的治理体系。[27]作者表明,该城市因此经历了重大转型,将增强城市管理机制作为优先事项,而未必解决智慧生态城市发展议程中的可持续性问题。[28]

中国智慧生态城市的发展历程及宁波案例

20世纪90年代后期,中国遭受了一系列环境灾难。与此同时,贫富差距拉大、社会不平等以及中国经济快速发展的外部性等问题开始凸显,影响社会稳定。2002年中共十六大之后,中央政府大力推动更多环保措施,并提出了“和谐社会”的概念。胡锦涛同志认为,和谐社会是“民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、稳定有序、保持人与自然和谐相处”的社会。他强调“以人为本,促进全面、协调、可持续的共同繁荣”的重要性,并提出,要走新型工业化道路,优化产业结构,发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型社会。2005年,循环经济试点在十个省启动,重在通过节约资源、再利用和循环利用来实现可持续发展和减少污染。[29]2005年7月,国务院发布了《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》。2007年是环境保护在政策制定和实施上跨越式发展的一年。

2007年10月,中国共产党第十七次全国代表大会将“建设生态文明”确认为国家目标。同年,中国国务院出台了第一部《中华人民共和国政府信息公开条例》,以提高政府透明度。中国政府采取各种措施提高执行环境法律的效率。国家环保总局在随后的大部制改革中改组为环境保护部(译者注:在2018年国务院机构改革中,原环境保护部的全部职责被整合进新组建的生态环境部),成为中国环境保护机制的中央领导机构,而市级环境保护局隶属于市政府。“十二五”规划(2011~2015年)将气候变化、环境保护和能源问题摆到更重要的位置,提出了将每单位GDP的能耗降低16%,碳强度降低17%,二氧化硫和化学需氧量降低8%的目标,还首次提出增加森林覆盖率、减少用水量和减少污染物的目标。[30]2012年11月,中国共产党第十八次全国代表大会将“生态文明”概念纳入了新修订的党章中,并呼吁加快采取行动改善环境。[31]

十八大以来,中国推动生态环境保护决心之大、力度之大,前所未有。中国政府意识到减少碳排放和缓解气候变化的必要性,因此采用了生态/可持续城市的新概念。主要思想是在与自然和谐共处而不是违背自然规律的前提下,通过技术进步实现“双赢”、未来可期和繁荣发展,建设可持续城市。[32]2013年3月,李克强总理在全国两会记者会上指出,我们不能以牺牲环境来换取人民并不满意的增长。后来他又多次重申了这一观点。此后,中国领导人则在不同场合频繁强调建设“美丽中国”和“生态文明”的构想。[33]

生态文明(Ecological Civilization)思想与和谐社会理念一脉相承。以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设。2013年5月24日,中央政治局就“生态文明”建设进行了第六次集体学习,习近平总书记在主持学习时强调,必须正确处理经济发展与环境保护之间的关系,更加自觉推动绿色发展、循环发展和低碳发展,决不能以牺牲环境作为代价去换取一时的经济增长。[34]2015年11月,习近平主席出席了在巴黎召开的联合国气候变化大会,这是中国最高领导人首次参会。这是中国作为世界最大的发展中国家在应对全球气候变化方面迈出的重要一步,表明中国愿意在世界非传统安全事务中发挥更大的全球性作用。

结论:提升潜力和影响

1972年以来,中国一直是环境保护和全球环境治理的积极倡导者,已签署了《京都议定书》等50多个环境相关的国际条约。宁波案例表明,诸如中国智慧生态城市的创新成功路径,有助于中国整体过渡到低碳社会,并成为该领域的全球领导者。但是,中国仍需要克服一系列的障碍或挑战,才能加快向低碳国家过渡的进程。

首先,中国的环境治理需要更多来自国内外的技能和技术转移,以及解决这些问题的专业知识,否则实际执行层面容易陷入困境,造成实施与计划脱节的情况。例如,在 “十二五”规划中减少碳排放的目标已下沉到省级政府,但省级政府缺少减少碳排放的专业知识,同时还要承担政策落实的压力(例如关闭煤炭电厂等对企业生产的影响)。因此,知识和技能的培养至关重要。莫顿、祖斯曼和特纳还指出,“外来因素”可能会对能力建设产生深远的积极影响,中国地方政府与国际主体在环境项目上的合作已成功引入善治和问责制的国际准则。[41]正如政治生态学分析框架所示,获得知识和技能是一种权力形式,对于确保政策在国家和地方层面落实到位必不可少。宁波在实施智慧城市方案过程中缺少国际主体参与,显然不利于专业知识获取和信息交流。

其次,政策由中央下沉到省、市等地方各级政府,后者负责具体落实执行,这是中国治理结构的特征。在落实执行过程中,地方政府与中央政策之间呈现出政策落实和政策分化的挑战。地方政府领导通常由上级部门任命,在任职期间,能够完成上级目标、在同级中表现出色的干部,将得到更多的政治晋升机会。这意味着,地方干部的成就通常是通过经济绩效指标中的智慧项目数量来衡量的,这些项目可以在不考虑环境准则的情况下实施,也就偏离了绿色城镇化的初衷。[42]因此,地方政府可能因为执行中央政策或因地制宜创新调整政策而功成名就,而其实际成果却与“智慧城市”发展初衷南辕北辙。这种可以决定项目认知先后顺序的能力,让地方官员能够对环境和智慧生态城市成果同时产生影响。

实际上,就环境治理而言,中国最大的挑战之一是治理结构的问题。芭芭拉·辛库勒(Barbara Sinkule)和伦纳德·奥尔托兰诺(Leonard Ortolano)是1980年代以来最早研究环境保护机制的学者。他们发现,中国的环保方案很完善,但实施起来常常受到制度因素的限制。[43]世界银行专家也指出,解决中国在环境治理方面的制度挑战比克服技术和经济挑战更为关键。[44]在政策制定和实施方面,阿比盖尔·贾希尔(Abigail Jahiel)已证实,20世纪90年代,新一轮的经济改革举措降低了项目成果的可持续性。[45]理查德·桑德斯(Richard Sanders)强调,与存在缺陷的国家环保机构相比,市场自由化对环境保护的有效性构成了迫在眉睫的威胁。[46]

尽管国家环保部门在环境保护工作上发挥领导功能,但真正执行和落实相关政策的是隶属于地方政府的地方环保部门。中央政府通过出台政策法规在环保方面彰显了强大意愿,但体系运行受到制度限制和社会政治阻碍的影响。而在国家层面,由于参与其中的部委或机构在不同阶段有不同程度的权力而呈现出治理碎片化。中央层级的政府机构明确绿色理念、出台相关文件、制定环保政策,而政策的实施执行环节分散于省市政府层级,通过选择性地阐述和执行相关政策,地方政府获得了与中央层级政府相对的权力。

再次,基于政府的分权结构,自上而下的路径是否加速了城市治理中低碳城市议程的发展进程仍存在争议。有研究认为,以下四个原因促使中国低碳计划的发展速度优于发达国家:(1)上述基于政府结构的自上而下的路径;(2)中国政府和开发商积极观察、学习、借鉴成功经验的意愿,成为低碳思维(即知识转移)的先例;(3)空气污染的增加和清洁生产的要求,使公众需求和认识增强;(4)中国国际形象和地区影响力的不断提升,促使中国在低碳领域发挥更大全球影响力。基于以上原因,中国的低碳议程和倡议经历了由21世纪第一个十年中期向第二个十年中期的快速转变,当前中国正在践行2020和2030两个时间节点的二氧化碳减排目标。在智慧生态城市项目中,中央政府通过绿色城镇化和环境保护,显示出推进可持续发展的政治意愿。尽管如此,这种国家主导的环境治理体制也会遭遇制度约束和社会障碍。2015年11月,习近平主席在联合国气候变化巴黎大会上提出要进行体制机制创新。

最后,尽管面临挑战,宁波的“智慧生态城市”在向低碳城市過渡过程中取得了积极成果。在此进程中,技术创新和制度改善都是至关重要、不可或缺的。由于可持续性是经济、社会和环境福祉的整体性实现,因此关于“一体化”和“平衡”定义与探索的讨论还将持续。出于对社会环境福祉的明确关注,政治生态学视角为审视当前生态发展理论、效果和对策提供了有力的见解,为形成社会-环境平衡发展的城市可持续化提供了有价值的理论路径。

(本文系中国国家自然科学基金的阶段性研究成果,项目编号:71461137005,感谢国际博士创新中心、宁波市教育局、宁波市科学技术局、中国科技部和宁波诺丁汉大学的资助;宁波诺丁汉大学的Ali Cheshmehzangi教授和英国杜伦大学的Xie Linjun博士对本文也有贡献)

注释

[1]United Nations Development Program, China Human Development Report 2013: Sustainable and Livable Cities: Toward Ecological Urbanisation, China Translation and Publishing Corporation: Beijing, 2013.

[2]United Nations, World Urbanization Prospects: the 2014 Revision, New York, 2014.

[3]C. Wang; J. Lin; W. Cai & Z. X. Zhang, "Policies and practices of low carbon city development in China", Energy & Environment, 2013, 24, pp. 1347-1372.

[4]R. Kitchin, "The Real-time City? Big Data and Smart Urbanism", GeoJournal (79), 2014, pp. 1-14.

[5]T. Nam & T. A. Pardo, Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, Proc. 12th Conference on Digital Government Research, College Park, MD, 2011, June 12-15.

[6]C. Harrison & I. A. Donnelly, A Theory of Smart Cities, Proceedings of the 55th Annual Meeting of the ISSS-2011, Hull, 2011, pp. 17-22.

[7]T. Bakic; E. Almirall and J. Wareham, "A Smart City Initiative: The Case of Barcelona", Journal of Knowledge Economy, 2(1), 2012, pp. 1-14; J. H. Lee; R. Phaal and S. Lee, "An Integrated Service-device-technology Roadmap for Smart City Development", Technological Forecasting and Social Change, 80(2), 2013, pp. 286-306.

[8]UNDP, Rethinking Smart Cities- ICT for new-type urbanisation and public participation at the city and community level in China, 2015, UNDP Beijing and Intel.

[9]See http://www.smart-eco-cities.org.

[10]R.L. Bryant, "Power, knowledge and political ecology in the third world: a review", Progress in Physical Geography, 1998, 22, pp. 79-94; L. L. Gezon & S. Paulson, "Place, Power, Difference: Multiscale Research at the Dawn of the Twenty-first Century", In Political Ecology across Spaces, Scales, and Social Groups, New Brunswick: Rutgers University Press, 2005.

[11][21]M. Tan-Mullins, "The state and its agencies in coastal resources management: The political ecology of fisheries management in Pattani, southern Thailand", Singapore Journal of Tropical Geography, 28 (14), 2007, pp. 348-361.

[12]Y.T. Tang; F. Chan and J. Griffiths, City profile: Ningbo Cities, 42(A), 2015, pp. 97-108.

[13][16]Ningbo Smart City Construction Coordination Unit, The Thirteenth Five-year Plan for Ningbo Smart City Development has been released, Published 24th November 2016, http://www.nbeic.gov.cn/art/2016/11/24/art_997_712747.html, accessed 30-Oct-2017.

[14]The General office of CPC Ningbo municipal committee and Ningbo government(2011—2015), Action Outline of Accelerating Smart City Development of Ningbo (2011-2015), Published on 19 April, 2011, http://gtog.ningbo.gov.cn/art/2011/4/19/art_85_141383.html2011, accessed 30 October, 2017.

[15][39]D. Toppeta, Ningbo: a leading Chinese example of Smart City, 2011, https://ict4green.wordpress.com/2011/08/30/ningbo-a-leading-chinese-example-of-Smart City/, accessed 28 August, 2017.

[17]Interview, 15 December 2016, Ningbo.

[18][19][27][28]R. Raven; F. Sengers; P. Spaeth; L. Xie, A. Cheshmehzangi & M. de Jong, "Urban Experimentation and Institutional Arrangements", European Planning Studies, 2017, pp. 1-24.

[20][23]R.L. Bryant, "Power, knowledge and political ecology in the third world: a review", Progress in Physical Geography, 22, 1998, pp. 79-94; R. L Bryant, "The politics of forestry in Burma", In P. Hirsch and C. Warren (eds.), Politics and Environment in Southeast Asia: Resources and Resistance, London: Routledge, 1996, pp. 107-121.

[22]R. L. Bryant & S. Bailey, Third world political ecology, London: Routledge, 1997; P. Robbins & J. Sharp, "The lawn-chemical economy and its discontents", (35), Antipode, 2003, pp. 955-979; E. Swyngedouw, Scaled Geographies: Nature, Place, and the Politics of Scale, In MCMASTER R. & SHEPPARD E. (eds.) Scale and Geographic Inquiry: Nature, Society and Method, Blackwell Publishers; Oxford and Cambridge, Mass: Blackwell Publishers, 2004; E. T. Yeh, "Greening western China: A critical view", Geoforum, (40), 2009, pp. 884-894.

[24][42]M. Tan-Mullins, F. Urban & G. Mang, "Evaluating The Behaviour Of Chinese Stakeholders Engaged In Large Hydropower Projects In Asia And Africa", The China Quarterly (230), 2017, pp. 464-488.

[25]R.L. Bryant & S. Bailey, Third world political ecology, London: Routledge, 1997; R.P. Neumann, Making political ecology, London: Hodder Arnold, 2005; R. Peet; P. Robbins & M. Watts, Global Political Ecology Abingdon, UK: Routledge, 2011; P. Robbins, Political Ecology: A Critical Introduction, Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2011.

[26]R.P. Neumann, Making political ecology, London: Hodder Arnold, 2005; R, Peet; P. Robbins & M. Watts, Global Political Ecology Abingdon, UK: Routledge, 2011; P. Robbins, Political Ecology: A Critical Introduction, Hoboken: New Jersey, Wiley-Blackwell, 2011.

[29]J. Goldkorn, The Environment—A Brief Chronology, Australian Centre on China in the world, Published 20 June 2014, https://www.thechinastory.org/2014/06/the-environment-%E7%8E%AF%E5%A2%83-a-brief-chronology/, accessed 30-Oct-2017.

[30]MOFCOM (The Ministry of Commerce of the People's Republic of China), The 12th Five-Year Plan: China's scientific and peaceful development, Speech by H.E. Ambassador Liu Xiaoming at the Royal Institute of International Affairs, Published 18 March, 2011, http://www.chinese-embassy.org.uk/eng/ambassador/t807551.htm, accessed 30-Oct-2017.

[31][33][34]I. Hilton, The Environment, Australian Centre on China in the world, Published 28 May 2014, https://www.thechinastory.org/keyword/the-environment/, accessed 30-Oct-2017.

[32]H. Neo & C. P. Pow, "Eco-Cities and the Promise of Socio-Environmental Justice", In R. L Bryant, (Ed.) The International Handbook of Political Ecology, Edward Elgar Pub, 2015, p. 405.

[35]S. Tan; J. Yang; J. Yan; C. Lee; H. Hashim and B. Chen, "A holistic low carbon city indicator framework for sustainable development", Applied Energy, 2017, 185, pp. 1919-1930, 1920.

[36]Y. Fu & X. Zhang, "Planning for sustainable cities? A comparative content analysis of the master plans of eco, low-carbon and conventional new towns in China", Habitat International, 2017, 63, pp. 55-66.

[37]K. Gomi, K. Shimada and M. Yuzuru, "A low-carbon scenario creation method for a local-scale economy and its application in Kyoto city", Energy Policy, 38, (2010) pp. 4783-96, M. Su; R. Li; W, Lu; C. Chen; B. Chen and Z. Yang, "Evaluation of a low-carbon city: method and application", Entropy, 2013, 15, pp. 1171-85.

[38]J, Rotmans and D. Loorbach, "Transition management: reflexive steering of societal complexity through searching, learning and experimenting", In J. C. J. M. Van den Bergh, & F. R. Bruinsma (Eds.), The transition to renewable energy: theory and practice, Cheltenham: Edward Elger, 2006; J. Williams, "Can low carbon city experiments transform the development regime?", Futures, 2016, 77, pp. 80-96; C. Hu, "Research on the strategy of low-carbon urban planning based on residents' living and consumption", In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 61(1), pp. 12-49.

[40]R. Cales, Shenzhen low carbon city: a transformation of concept and planning process, MA thesis, University of Amsterdam, 2014.

[41]K. Morton, International Aid and China's Environment: Taming the Yellow Dragon, London and New York: Routledge, 2005; E. Zusman and J. L. Turner, "Beyond the bureaucracy: changing China's policymaking environment", In K. A. Day Ed. China's Environment and the Challenge of Sustainable Development, New York: M. E. Sharpe, 2005.

[43]L. Ortolano & B. J. Sinkule, Implementing Environmental Policy in China, Westport, Connecticut & London: Praeger, 1995.

[44]Heggelund G., Andresen S. & Ying S., "Performance of the Global Environmental Facility (GEF) in China: Achievements and Challenges as Seen by the Chinese", International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 2005, 5, pp. 323-348.

[45]A. R. Jahiel, "The contradictory impact of reform on environmental protection in China", The China Quarterly, 1997, 149, pp. 81-103.

[46]S. Richard, "The political economy of Chinese environmental protection: lessons of the Mao and Deng years", Third World Quarterly, 1999, 20(6), pp. 1201-1214.

責 编/郭 丹