肠道菌群失调对肥胖儿童非酒精性脂肪肝发生的影响

张黎雯 任明星 薛国昌 沈琳娜 夏雪霞 宋月娟 夏欢

非酒精性脂肪肝是一种代谢应激性肝损伤疾病,与胰岛素抵抗、遗传易感密切相关,现已成为慢性肝病的主要病因之一,多数患者病情稳定,但仍有部分患者因早期未明确诊断耽误治疗进一步发展为肝纤维化[1-2]。现代医学认为,非酒精性脂肪肝发病与脂肪变性有关[3-4];推测肠道微生物群与脂肪之间的相互作用导致的脂肪变性可能是非酒精性脂肪肝发生的原因[5]。本研究观察肥胖儿童肠道菌群表现及其非酒精性脂肪肝发生情况,旨在分析肠道菌群失调对肥胖儿童非酒精性脂肪肝发生的影响及预测价值。

资料与方法

一、研究对象

选择2017年3月至2019年6月无锡市第九人民医院门诊肥胖儿童541例作为肥胖组,同期选择常规体检并证实为非肥胖、无其他严重合并症,且年龄、性别等均与肥胖组匹配的健康儿童112例作为对照组。肥胖组体质指数(BMI)≥28 kg/m2,家长签署知情同意书。排除:合并先天性疾病、遗传性疾病、血液系统疾病、神经系统疾病、脏器功能衰竭、免疫系统疾病、胃肠道功能障碍等儿童。本研究获得医院伦理委员会的批准。

二、方法

设计调查问卷,主要记录纳入者的一般情况,包括性别、年龄等,同时计算研究对象的BMI。全部纳入对象均接受肠道菌群检查,采集儿童检查当日第一次新鲜粪便标本,共收集2份,并放置在无菌小瓶内后送检。取适量新鲜粪便,加入无菌氧化钠按照一定比例稀释,选择具有代表性的需氧菌与厌氧菌及真菌进行培养。需氧菌的培养条件为:35℃,24 h;酵母菌:25℃,18~72 h;厌氧菌:经抽气换气法培养,48 h。使用法国梅里埃生物科技技术有限公司提供的ATB半自动微生物鉴定系统细菌,以粪便每克湿重含菌落单位的对数值表示菌落数,将各菌种数量与参考值进行比较,或计算双歧杆菌与肠杆菌比值,若比值>1则提示肠道菌群组成正常,若比值<1则提示肠道菌群失调,且比值越低肠道菌群失调情况越严重[6]。参照《非酒精性脂肪性肝病诊疗指南》[7]中相关标准,对全部纳入的儿童进行评估,观察其单纯性脂肪肝、非酒精性脂肪性肝炎发生情况。

三、统计学方法

结 果

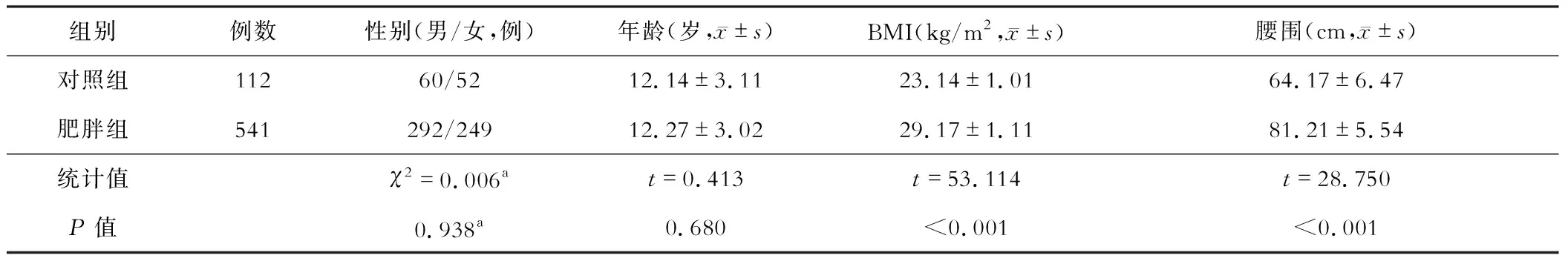

一、一般情况

肥胖组与对照组儿童性别、年龄比较差异均无统计学意义(均P>0.05);肥胖组BMI、腰围高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 肥胖组与对照组一般情况比较

二、肠道菌落检出结果

肥胖组肠杆菌、肠球菌、酵母样真菌检出菌落数高于对照组,双歧杆菌、乳酸杆菌检出菌落数低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 肥胖组与对照组肠道菌落检出结果比较()

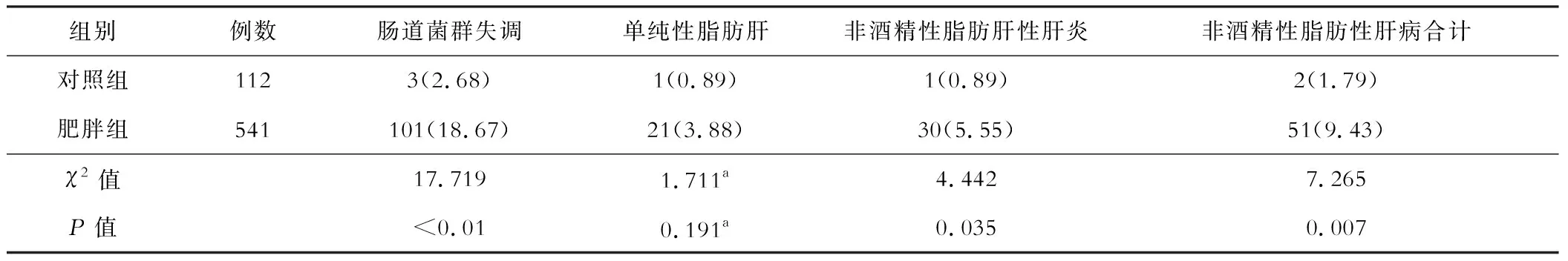

三、肠道菌群失调、非酒精性脂肪性肝病检出情况

肥胖组肠道菌群失调、非酒精性脂肪性肝病检出率均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 肥胖组与对照组肠道菌群失调、非酒精性脂肪性肝病检出情况比较[例(%)]

四、肠道菌群失调与非酒精性脂肪肝病的相关性分析

经等级资料Spearman相关性检验结果显示,肠道菌群失调与非酒精性脂肪性肝病的发生呈正相关(r=0.673,P<0.01)。

五、非酒精性脂肪性肝病检出比较

肥胖组肠道菌群失调儿童101例中检出非酒精性脂肪性肝病42例,检出率为41.58%;其他440例肠道菌群正常肥胖儿童检出9例,检出率为2.05%;肠道菌群失调者检出率高于正常者,差异有统计学意义(χ2=150.509,P<0.01)。

六、肠道菌群失调对肥胖儿童非酒精性脂肪性肝病的影响

将肥胖儿童肠道菌群失调作为自变量,并赋值:1=有,0=无;将儿童是否发生非酒精性脂肪性肝病作为因变量,经Logistic回归分析检验结果显示,肠道菌群失调是肥胖儿童非酒精性肝病危险因素,危险系数OR=34.090(95%CI:15.790~73.599),P<0.01。

讨 论

胃肠道的解剖及功能与肝脏息息相关,二者是组成消化系统完整的重要部分[8]。研究显示,肝脏相关疾病发生与发展与机体微生态环境的改变密切相关,若机体处于病理状态,则肝脏、肠道之间的微生态环境会相互影响,二者间可互为因果[9-10]。

研究发现,肥胖的发生与肠道内菌群失调相关,还与非酒精性脂肪性肝炎的发生密切相关[11-12]。肠道内革兰阴性菌过度繁殖生长,导致肠道定植抗力降低,会损伤肠道屏障功能,引起内毒素发生移位,此时血内毒素浓度将显著升高,诱发内毒素血症,这类肠源性内毒素的升高会直接损伤肝细胞功能,影响肝细胞分泌能力[13-14]。此外,内毒素浓度升高还将刺激肝脏库普弗细胞释放炎性细胞因子,释放氧自由基,进而加速肝细胞凋亡及坏死,二次打击肝细胞,诱发脂肪性肝炎,若持续存在这种对肝细胞的二次打击,则脂肪性肝炎将进一步发展成为肝纤维化乃至肝硬化[15-16]。但目前临床上对于儿童的非酒精性脂肪肝肠道菌群状态研究较少。本研究结果显示,肥胖组儿童肠杆菌、肠球菌菌落数高于对照组,乳酸菌及双歧杆菌检出菌落数低于对照组,初步发现肥胖儿童肠道菌群失调情况较正常儿童严重。行相关性检验发现,肥胖儿童肠道菌群失调与非酒精性脂肪性肝病间呈正相关,上述结果均表明肥胖儿童早期单纯性脂肪肝尚未见明显的肠道菌群失衡表现,而进一步发展为非酒精性脂肪肝之后,患儿肠道菌群改变情况明显,肠球菌、肠杆菌等需氧菌定植数增加,双歧杆菌、乳杆菌等有益菌定植数减少,提示肥胖儿童肠道菌群失调与肠道革兰阴性菌过度生长可能是非酒精性脂肪性肝病发生的原因。

因胃肠道与肝脏之间联系密切,通常肠黏膜具有对外源性物质侵入血流内的抵御功能,同时也是该抵御功能的第一道屏障,对于逃避胃肠黏膜免疫监控的炎性因子与抗原,肝脏则是第二大抵御屏障[17]。肠道内微生态环境一旦发生变化,将对肠道自身消化处理毒物的能力产生影响,这些毒性物质大量堆积后,需经肝脏进行排泄,但因小儿肝脏排泄功能不及成人,加之肥胖对肝脏造成的负担,会降低肝脏对来自肠道的毒物处理能力,肠道内毒物将大量堆积,进一步加重肠黏膜损伤,降低小儿肠道清除能力,为过路菌黏附、接触黏膜创造机会;上述机制均会进一步削弱肠道正常运动,减少肠道的分泌及吸收,削弱细胞机械排空作用,从而减少抗体与酸碱的分泌,肠道内微环境更适合细菌的繁殖与生长,损伤肠壁局部抵抗能力,肠腔内酸碱值升高,影响有益菌生长,从而造成肠道菌群失调;而这种肠道菌群失调导致的内毒素血症会对肥胖儿童的肝脏带来二次打击,这种二次打击会诱发并推动非酒精性脂肪性肝病的发生与发展[18]。故推测,肠道菌群失调与肥胖儿童非酒精性脂肪性肝病之间相互影响。本研究将肥胖儿童肠道菌群功能失调作为自变量,将小儿是否发生非酒精性脂肪性肝病作为因变量,logistic回归分析结果显示,肠道菌群失调是肥胖儿童非酒精性脂肪性肝病的影响因素。

综上所述,肥胖儿童多伴肠道菌群失调,并与非酒精性脂肪性肝病的发生密切相关,肠道菌群失调可能是肥胖儿童非酒精性脂肪性肝病发生的危险因素,应引起临床重视,尽早发现并干预。