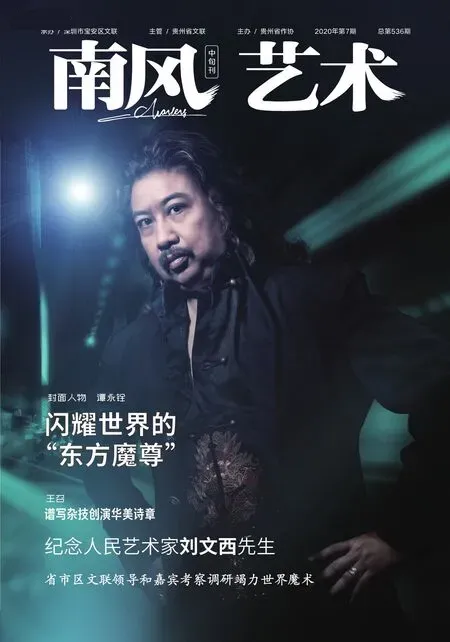

纪念人民艺术家刘文西先生

——再论刘文西精神

文 贺荣敏

2019 年7 月7 日,人民艺术家、美术教育家、黄土画派创始人刘文西先生永远地离开了我们。他的离世无疑是中国美术事业的重大损失!无疑是中国美术教育事业的重大损失!人们追思他、纪念他,是因为他将毕生的精力投入到中国的美术事业及美术教育事业中并做出了卓越的贡献;是因为他几十年如一日,辛勤耕耘、孜孜以求,宵衣旰食,凭借对本土文脉和西方文化的继承融合,确立了一套全新的艺术理念及具有时代风貌的创作方法,构筑起独具美学魅力与中西融合的艺术范式;是因为他热爱黄土、扎根黄土、倾情黄土,创建黄土画派,弘扬黄土精神,用丹青讴歌黄土文脉的渊厚博大,以笔墨谱写炎黄子孙的激越昂扬,以艺术作品全心全意地为人民服务,赢得了人民的尊敬与爱戴。他的艺术不仅具有鲜明的地域性,更具有时代性和人民性,是一位当之无愧的人民艺术家。先生已逝,精神永存。他为我们留下的不仅仅是无限的思念和那不朽的艺术,更有那值得我们永远学习和发扬光大的、具有现实意义的刘文西精神。

一

1961 年刘文西、陈光健和恩师潘天寿在一起

刘文西在陕北写生

作为人民艺术家,刘文西先生用辉煌的艺术成就证明了坚持党的文艺方向,艺术为人民服务是社会主义文艺不忘初心,牢记使命,迈向成功,实现理想唯一正确的道路。刘文西先生讲:他年轻时王琦先生曾送给他一本《毛主席在延安文艺座谈会上的讲话》小册子,60 多年来他一直珍藏。从那时起他便认真学习,深刻领会,明确了文艺为什么人服务这一根本的问题,树立了正确的人生观和价值观。从而认定坚持讲话精神和党的方向是一条适合自己的正确道路。这一坚持就是60 多年,从此艺术为人民服务、讴歌新时代、表现新生活、反映劳动者成为刘文西艺术创作的核心。他一生的艺术实践、艺术创作及其一系列成就,充分证明了只有坚持党的文艺方向,将艺术与人民相结合,才会得到取之不尽、用之不竭的艺术源泉,才会产生无穷无尽的创作灵感与创作动力。半个多世纪以来,他以饱满的热情创作了大量弘扬社会主义价值观的优秀艺术作品,如:《毛主席与牧羊人》《祖孙四代》《心里话》《同欢共乐》,还有历时十三年绘就的百米长卷《黄土地的主人》等等。这些作品充分表达了他对党和人民的热爱,对坚持社会主义文艺方向的自信,对中华文化与黄土精神的弘扬。

“一个真正的画家,他应该是丰富而积极的思想家,他关注人民,关注社会,他有敏锐的洞察力,有分辨是非、好坏、美丑的能力。”刘文西先生不仅这样说也这样做的。记得六年前,习近平总书记在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话后,刘文西先生积极响应,悉心领会,多次带领黄土画派艺术家深入学习、切实践行,不断深入生活、扎根黄土、以饱满的艺术热情和昂扬的精神状态进行艺术创作,成为艺术界的楷模。习总书记说,“推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。”先生晚年依然身体力行,以坚强的信念和与病魔顽强抗争的精神完成了百米长卷《黄土地的主人》这幅集中反映时代精神的鸿篇巨制。由此不难看出,艺术为人民服务是先生不畏艰难、勇往直前的原动力。创作赞美新中国、讴歌新时代的艺术佳作是先生毕生的追求。坚持党的文艺方向不动摇是刘文西精神的重要组成部分。

刘文西在创作长卷《黄土地上的主人》

毛主席和牧羊人

潘天寿像

正是刘文西先生一以贯之的践行党的文艺路线、文艺方向不动摇,不断地深入生活、不断地深入基层、不断地从群众中汲取艺术养分,他才能在中西文化的碰撞中,在商品经济浪潮的冲击下,在一度文艺界浮燥混乱的情况下,不迷失、不彷徨,不受诱惑、不被干扰。他始终坚持老老实实的向人民学习,勤勤恳恳的探索创新,竭尽全力地创作反映时代和弘扬社会主义主旋律的精品力作。因而他的作品才为人民喜闻乐见,才具有生命力。由此我们认为,始终坚持党的文艺路线和文艺方向不动摇是刘文西的精神的核心之所在。

二

习近平总书记曾指出,繁荣文艺创作,推动文艺创新,必须有大批德艺双馨的文艺名家。刘文西先生便是这样一位杰出的艺术名家,他一生的艺术实践和艺术成就不仅成为当代中国美术界的典范,同时他的艺术道路与艺术实践为后学者提供了诸多启示与思考。

在艺术实践中,刘文西先生始终坚持走深入生活、表现生活这条现实主义道路。他上百次到陕北写生,深入生活,画了数以万记的生活速写与艺术素材,从而使他的创作具有扎实的生活根基与无尽的创作灵感。从他的《祖孙四代》到《黄土地的主人》(百米长卷),画面中数以千计的人物、场景、民风民俗的深入表达,足以证明这一点。深入生活、表现生活、现实主义是刘文西艺术创作的基本要素,也成为“刘文西艺术”的代名词。

对于深入生活,先生有深刻的体悟,他反对走马观花、浮光掠影式的形式主义,他始终认为身入、心入、情入才是深入生活的真正内涵。他强调沉下心来,放下架子与老百姓交朋友,惟其如此,才能“熟悉人”,才能将真实的生活转化为真正的艺术。六十年来,他始终如一,六十年来,他始终坚持,恒心执念,难能可贵。他在艺术实践中,不仅仅尊重自然规律,更重视艺术规律;不仅仅重视人物的形象塑造,更注重人物的精神传达;不仅仅表达鲜明的地域特色,更重视挖掘黄土文化的精神内涵。他基于对中华民族优秀文化的高度认同和文化自信,秉承坚定不移的民族自信和理论自信,不遗余力地展现出代表中华文明精神的陕北文明和黄土文化,使“人民”成为中国当代人物画坛熠熠生辉、永恒不朽的人物形象。这正是刘文西先生的艺术创作取得巨大成就的“秘诀”所在,也成为了刘文西精神的根本所在。

现实主义作为一种艺术流派,有其独有的艺术承载和时代价值。在艺术多元化的今天,现实主义的存在与发展,特别是在中国这块土地上有历史的必然性和存在的合理性,同时也具有广阔的发展空间。刘文西先生经过几十年的探索,找到了一条完善的、科学的,行之有效的途径,那便是不断深入生活、表现生活,“生活是艺术创作取之不尽用之不竭的源泉”。他不断地从生活中发现美、挖掘美、升华美,鲜活地表现出陕北劳动人民的内心情感,将陕北劳动人民的生活状态与内心情感呈现在世人面前,将历史的真实与艺术的真实有机融合,浓墨重彩地表现出社会现实和普通民众的生存处境。这一切不仅是值得我们学习的创作经验,更是值得我们弘扬的艺术精神。

三

刘文西先生经常讲“一个真正的画家首先是记住人民,热爱人民,为人民而创作。这是一个根本性的问题。” 在刘文西先生眼里,“劳动人民最伟大”、“劳动人民最美丽”、“劳动人民最可爱”。劳动人民不仅是他画面中表现的对象,更是心中的亲人。他之所以能在生活中发现美,在作品中表现美,展现时代风貌,就在于他对人民及人民领袖的无限热爱,在于他对新中国的诞生、新中国的建设发展、包括今天改革开放取得的伟大成就来之不易的深刻理解与切身体会。无论是呕心沥血、以耄耋之年完成的《黄土地的主人》百米长卷,还是废寝忘食、精心创作的第五套人民币中毛主席的画像,正是这一情感的充分表达与高度升华。

沸腾

60 年来,刘文西先生以陕北和黄土高原为创作基地,将陕北和黄土高原作为自己的精神坐标,将陕北和黄土高原当成自己的第二故乡。他用毕生精力表现陕北劳动人民的形象,表现这块高天厚土产生的黄土精神,表现带领中国人民百折不挠、英勇奋斗的领袖人物,无疑成为刘文西先生创作的主要内容和时代主题。60 年来,刘文西先生与陕北和黄土高原人民广交朋友,以至于在陕北,刘文西的大名无人不知,无人不晓。人们亲切地称他为“老刘”,小孩子叫他“刘爷爷”。60 年来,他上百次地前往陕北,连续不断地表现、反映陕北和黄土高原及那里人民新的生活、反映那里新的风貌。纵观他的作品,实际上是一组完整的陕北和黄土高原数十年发展变迁的全息图景与波澜壮阔的历史画卷。其中的核心就是一往情深地表现人民和人民领袖。

刘文西、贺荣敏代表黄土画派向云南鲁甸灾区捐款60 万元

刘文西、陈光健在陕北

以劳动人民为主题的艺术创作,是新中国美术的重要标志。这一点在刘文西先生的艺术创作中体现得尤为突出。在他笔下的黄土之美、劳动之美、人民之美尽在其中。因此说“心中有人民”“艺术为人民服务”是刘文西先生六十年的精神坚守。他关注当下,关心人民,切实履行了艺术家的历史使命和时代担当。他破除思想上的“地域”所限,改变仅凭艺术家的自我存在、自我经验而形成的思维定式,为思考当下中国普通劳动人民的生存状态,乃至中华民族的文化发展等问题提供了重要的思考与启示。

四

刘文西先生是一位具有坚强的艺术信念和顽强的奋斗精神的艺术大家。他是一个对美术事业饱含真挚的情感,在艺术追求上、在创作道路上坚持不懈、热情不减、永葆生机的典范。六十年来,他始终把握执着的信念和真诚的信仰,孜孜不倦埋头艺术创作。他曾说:“凡大画画者,可能成为大画家;凡中画画者,可能成为中画家;凡小画画者,可能成为小画家;不画画者,永远成不了画家。”语言虽然质朴,但道理深刻。六十余年来,刘文西正是坚信正念、坚守阵地、坚持正道,他以勤劳、高产的实际行动,在艺术上取得巨大成就有力地验证了这一点。此外,刘文西先生在艺术实践中对美的追求具有自己独到的理解,他始终认为美在生活之中,美在劳动之中。对艺术表达具有自己的坚守,他始终坚持“严造型”这一现实主义表现方法。在他心中,这个“严”字,并非狭意的像,而是一种心灵之契合,表现之传神的造型观。正因如此,在他笔下的人物,无论形象、动作、还是表情、神态,栩栩如生、呼之欲出,这些鲜活的生命、感人的形象,以及丰富多彩的陕北生活图景,都得益于刘文西先生坚定的创作理念和尽善尽美的艺术追求,更得益于他大量的艺术实践和不知疲倦的辛勤耕耘。

刘文西先生之所以在艺术领域取得丰硕成果,还得益于他的唯陈务去、推陈出新的艺术实践和探索精神。他将西方绘画对色彩的运用和中国水墨画的精神传承有机结合,它以西方绘画造型方法与中国笔墨精神的有机融汇,形成了新中国人物画创作新样态。60 年来,从《祖孙四代》到《沟里人》再到晚年耗时十三年创作的《黄土地的主人》,其中的探索与追求变化清晰可见。画面中的人物尽管还是陕北的劳动人们,但形象与精神面貌已然不同。以《黄土地的主人》为例,无论是从色彩、笔墨、气息,还是人物感情方面看,都具有鲜明的时代气息,生动地展现出改革开放后陕北新农村欢乐振奋、喜气洋洋、日新月异的景象。这一点告诉我们:只有不断创作,才可能与时俱进,只有不断创作,才可能推陈出新。由此我们认为,“不断探索、与时俱进、推陈出新”这三个关键词便可以涵盖刘文西先生艺术创作的运行轨迹,“求创新”不仅是他一生追求的目标,更是他精神动力之所在。

刘文西先生的艺术精神还包括他在推动、发展美术事业中亲力亲为的使命与担当。在他的晚年,不顾年高,不辞辛劳,创建了“黄土画派”,提出了“熟悉人,严造型,讲笔墨,求创新”的艺术理念。在他的带领下,“黄土画派”发展成为一个有理想、有追求,心中有人民,讴歌新时代的学术团体。自2004 年画派成立、走出学院象牙塔开始,扎根高原厚土,歌颂劳动人民,竭力展现黄土高原的风土人情、时代风貌已成为一种具有黄土精神的艺术现象。深入生活,表现时代,扎根黄土,表现黄土,努力探索,不断进取,出精品,出力作已成为整个画派百余位艺术家共同的奋斗目标。十余年来,在刘文西先生的带领下,“黄土画派”这个艺术团体,立足黄土,放眼世界,广泛交流,扶贫帮困,成为陕西,乃至全国最为活跃的艺术团体之一。这是刘文西先生对中国美术的又一大贡献,更是他从艺术的“小我”走向“大我”精神的重要体现。

归纳全文,刘文西先生是一位值得我们永远学习和研究的艺术大家,他的艺术精神为中华民族的文化复兴竖起了一面旗帜。坚持党的文艺方向不动摇是刘文西精神的核心,坚持艺术为人民服务不动摇是刘文西精神的根本,坚持深入生活、表现时代不动摇是刘文西精神的基础,坚持不断创作、推陈出新不动摇是刘文西精神的原动力。我们纪念刘文西先生,不仅仅回顾、颂扬他为中国美术事业做出的贡献以及他在艺术人生中所取得的巨大成就,更重要的是以他为榜样,发扬这种精神,继承优良传统,不忘初心,牢记使命,为探索当今中国艺术发展道路,繁荣中国文化,展现中国形象,弘扬中国精神,实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量 。

刘文西精神永存!

——碧麟湾