地方政府债务对地区产能过剩的影响及其作用机制

李富有 王运良

摘要:本文构建了政府债务影响产能过剩的理论框架,并基于中国176个地级市2004—2016年的面板数据,采用固定效应模型、工具变量和系统GMM等方法,检验了地方政府债务对产能过剩的影响效应及传导机制。研究发现:地方政府债务与地区产能过剩存在显著的“U型”结构关系;与其他地区相比,地方政府债务对产能过剩的影响在中西部地区和大城市更为显著,金融危机爆发也强化了这种影响;地方政府通过举债压低工业用地价格和投资交通基础设施会加剧地区过剩产能程度,且压低工业用地价格引致的产能过剩更为严重。基于此,从适度控制债务规模、改善体制激励措施和完善要素定价机制等方面提出了相应对策建议。

关键词:引资竞争;地方政府债务;土地价格;交通基础设施;产能过剩;资源配置效率

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2020(04)-0029-10

一、问题的提出

产能过剩是我国经济发展进入“新常态”以来的突出问题,已成为政府部门与学者等多方关注的焦点。据国家统计局数据调查显示,钢铁、水泥、平板玻璃等传统行业在经济发展“新常态”期间,产能利用率约为74.9%、75.7%和73.5%,大多处于严重产能过剩状态。产能过剩从效率角度分析,可解释为各种外来因素干扰导致的市场要素无法达到帕累托最优的一种现实状况[1],其既可能导致微观企业经营状况恶化和不必要的市场出清,也可引发宏观经济大幅波动与风险累积,影响经济社会发展的可持续性与协调性。为此,中央政府连续出台多份文件以化解过剩产能的困境,党的十九大报告更明确要求“坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板、优化存量资源配置、扩大优质增量供给,实现供需动态平衡”。但从现实情况观察,治理效果并未有效改善,似乎陷入越治理越严重的困境,究其原因,是未能抓住造成产能过剩的“牛鼻子”,忽视了地方政府在市场经济运行过程中的主观干预行为。

已有学者认为造成产能过剩主要有市场因素与政府因素两大类,其中市场因素是微观企业根据市场条件变化做出的暂时性动态匹配调整,代表性的有产业组织理论[2-3]、不确定性理论[4]和“潮涌现象”理论[5]等;政府因素则强调转型经济体由于体制或制度性约束扭曲了企业投资行为造成的产能过剩[6-7]。而現阶段我国正处于新兴经济体向成熟经济体转换的历史进程中,特殊的发展阶段与体制约束是造成我国此轮产能过剩的重要原因,集中体现为地方政府引资竞争中主动干预要素市场运行机制,干扰要素市场价格信号引导功能,进而扭曲企业投资决策[8-9]。其中,工业用地和交通基础设施作为企业生产过程中重要投入。地方政府通过降低工业用地价格吸引外来资本,强化地方政府间竞争强度,导致“只重规模不重质量”的无序引资,造成当地重复建设与产能堆积[10]。而交通基础设施投资项目的大量上马,易引发上游钢铁、水泥、煤炭等行业资本一拥而入与盲目扩张,致使产能急剧扩张[11]。

但此类观点的前提假设条件为地方政府可无限制地供应土地与交通基础设施投资,忽略了地方政府在土地收储和基础设施投资方面面临的资金限制,而地方政府债务代表其筹集及动用资金的能力,借债规模增加推动地方政府预算约束线向右推移,表现出“预算软约束”行为。根据审计署与全国人大预算工作委员会报告,我国绝大部分地方政府均已负有债务,债务规模呈逐渐增长趋势,从债务投向看,债务资金主要投向基础设施建设、公益性项目和土地收储。可见,地方政府债务融资致使其在金融市场负债越多,就越有空间压低工业用地价格和投资交通基础设施来招商引资[12]。

为此,本文将地方政府预算外的债务纳入研究框架,构建地方政府债务—引资竞争—产能过剩分析框架,研究引资竞争背景下地方政府面临“吃饭财政”约束条件,通过外部债务融资扭曲工业用地价格和投资交通基础设施影响地区产能过剩的行为,同时考虑各地区地理位置、行政资源等要素禀赋不同,做异质性检验。

二、理论推导与机制分析

(一)地方政府债务影响地区产能过剩的理论框架

本部分拟借鉴江飞涛等[8]的研究成果,从理论上分析政府债务通过扭曲土地价格与投资交通基础设施对企业投资提供实质上补贴进而影响产能过剩的机制,为后文实证研究提供理论基础。

1.政府的决策

本文假定地方政府收益函数为R(Q),且满足R′(Q)>0、R″(Q)<0,表明当地方产出水平处于较低水平时,地方政府具有强烈动机加大基础设施建设和利用低价土地等补贴政策吸引私人资本投资;随着经济发展速度加快,资本规模报酬率逐步递减,补贴措施的边际收益下降,地方政府补贴意愿也有所减弱。因此,本文定义相对风险系数r∈(0,1)来描述地方政府的收益函数:

r=-QR″(Q)R′(Q)≈ΔR′(Q)/R′(Q)ΔQ/Q(ΔQ/Q→0)(1)

r实际上表示产能边际收益弹性,即单位产能引起的边际收益递减程度,也代表政府对辖区内企业提供补贴的意愿强度。另外假设政府通过出让土地、举债来收储土地与投资基础设施。地方政府预算约为:

Ig+CLLf=PfLf+Di(2)

其中,Ig为政府对交通基础设施投资,CL为土地收储单价,Lf为土地面积,Pf为土地出让价格,Di为地方政府借债规模。

式(2)假设地方政府财政为“吃饭财政”,基础设施建设与土地收储费用均依赖于土地出让收入及举债。由于地方政府低价出让土地与大规模投资基础设施实质上是对微观企业的一种隐性补贴,与地方政府债务存在莫大联系,故设定补贴函数b(D,Q),满足凹函数性质,地方政府对企业提供补贴的单位成本为β∈(0,1)。地方政府收益即为:

π=R(Q)-βb(D,Q)Q(3)

一阶求导可得企业补贴函数:

b(D,Q)=R′(Q)β(4)

2.企业的决策

文章构建两期不完全信息动态博弈分析企业决策。假设企业的平均可变成本等于边际可变成本,均为c。第一阶段,有n个企业进入市场,概率为F(n)=Pr(N≤n),在投入产出之前,各企业未能了解进入市场的企业数目及其他企业产能规模,各企业根据成本函数、未来收益函数和补贴函数做出产能规模决策,初始投资成本为kQ,作为沉没成本。第二阶段,各企业可观察市场企业数目及各自产能规模。根据逆向推导,先分析第二阶段产量,再分析第一阶段产量。

第二阶段企业净收益为:

π2=(p-c)qis.t.:qi≤Qi(i=1,2,3…n)(5)

第一阶段企业净收益则为:

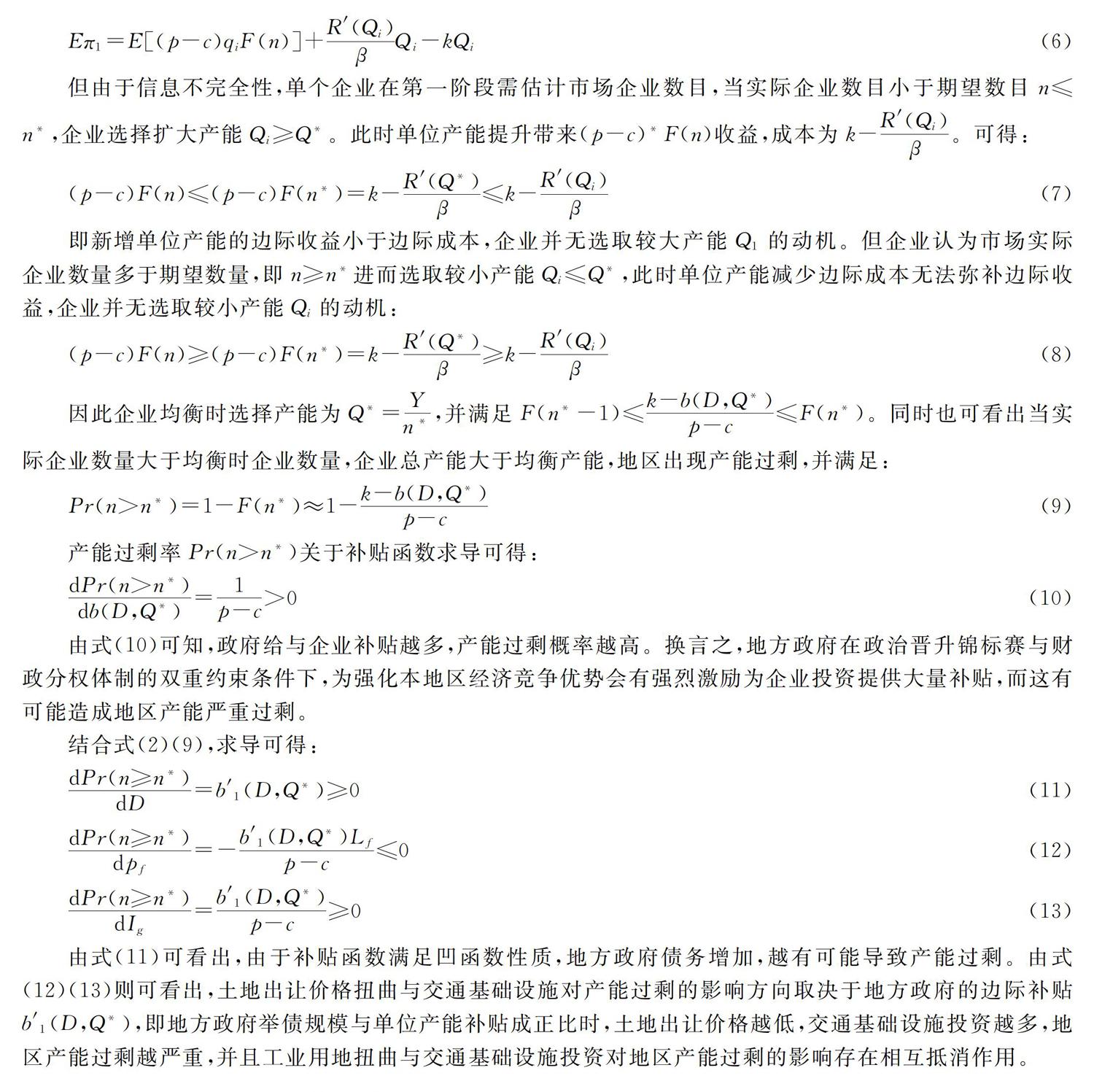

Eπ1=E[(p-c)qiF(n)]+R′(Qi)βQi-kQi(6)

但由于信息不完全性,单个企业在第一阶段需估计市场企业数目,当实际企业数目小于期望数目n≤n,企业选择扩大产能Qi≥Q。此时单位产能提升带来(p-c)F(n)收益,成本为k-R′(Qi)β。可得:

(p-c)F(n)≤(p-c)F(n)=k-R′(Q)β≤k-R′(Qi)β(7)

即新增单位产能的边际收益小于边际成本,企业并无选取较大产能Q1的动机。但企业认为市场实际企业数量多于期望数量,即n≥n进而选取较小产能Qi≤Q,此时单位产能减少边际成本无法弥补边际收益,企业并无选取较小产能Qi的动机:

(p-c)F(n)≥(p-c)F(n)=k-R′(Q)β≥k-R′(Qi)β(8)

因此企业均衡时选择产能为Q=Yn,并满足F(n-1)≤k-b(D,Q)p-c≤F(n)。同时也可看出当实际企业数量大于均衡时企业数量,企业总产能大于均衡产能,地区出现产能过剩,并满足:

Pr(n>n)=1-F(n)≈1-k-b(D,Q)p-c(9)

产能过剩率Pr(n>n)关于补贴函数求导可得:

dPr(n>n)db(D,Q)=1p-c>0(10)

由式(10)可知,政府给与企业补贴越多,产能过剩概率越高。换言之,地方政府在政治晋升锦标赛与财政分权体制的双重约束条件下,为强化本地区经济竞争优势会有强烈激励为企业投资提供大量补贴,而这有可能造成地区产能严重过剩。

结合式(2)(9),求導可得:

由式(11)可看出,由于补贴函数满足凹函数性质,地方政府债务增加,越有可能导致产能过剩。由式(12)(13)则可看出,土地出让价格扭曲与交通基础设施对产能过剩的影响方向取决于地方政府的边际补贴b′1(D,Q),即地方政府举债规模与单位产能补贴成正比时,土地出让价格越低,交通基础设施投资越多,地区产能过剩越严重,并且工业用地扭曲与交通基础设施投资对地区产能过剩的影响存在相互抵消作用。

(二)地方政府债务与产能过剩的作用机制

1.地方政府债务通过土地价格影响地区产能过剩机制分析

政治集权和经济分权的制度安排塑造了地方政府经济竞争行为,以分权为核心的财政体制和以GDP增长为核心的官员考核标准刺激了地方政府干预经济发展的冲动。扩大生产要素供应、压低生产要素价格是地方政府吸引企业投资的重要手段,工业用地作为企业生产重要成本,廉价出让土地成为招商引资法宝。

在土地征用阶段,地方政府通过补偿、购买和置换等手段获得大量土地资源,也就掌握了土地要素的配置权。而后在产业政策支持和政绩需求指引下,地方政府倾向对使用用途不同土地实行差别化定价,商业用地在一级土地市场被标以高价,工业用地则通常以低价或赠予方式用于招商引资,即以土地要素交换资本要素,弥补当地先天性资本要素禀赋不足劣势,这对于地区工业增长和经济效率具有一定的正向效应[13]。

然而,土地作为人类基本经济活动的承载物,从来都是最为优良的信贷发放标的和抵押物品,政府掌握土地要素的使用权,致使部分官员出于“政治晋升”目的干预土地合理分配,竞相降低工业用地实际出让价格,导致高产值、高耗能、高污染企业更为容易获取土地,造成引资质量下降[14]。耿强等[15]认为压低工业用地价格对企业形成实质性补贴,将私人企业生产成本与风险外部化,扭曲企业投资行为与决策,易造成企业过度投资。例如,在企业投资初期,地方政府低价出售或无偿赠予土地使用权大幅降低企业投资成本,直接补贴效应明显;投资生产过程中,企业以高于土地购置成本的市场价格抵押工业用地,获取巨额商业银行低息贷款,间接获取政府补贴;投资退出后,企业将工业用地使用权转让,土地初始成本与交易价格之间的剪刀价差计入企业资产负债表[16]。此类补贴刺激大量投机性资本进入工业领域,以追求工业土地使用权的附加收益和超额利润为目标,引致一系列非理性的过度投资,最终造成源源不断的过剩产能输出。

由此可见,工业用地低价出让一方面具有引资功能,缓解资本稀缺程度,提高资本回报率,另一方面也有可能形成对企业的实质性补贴,导致引资质量不断下降,最终影响经济发展效率提升。

2.地方政府债务通过交通基础设施影响地区产能过剩机制分析

工业时代的经济活动架构于物理基础建设上,交通基础设施的发展完善与地区工业增长具有直接的前向、后向联系,且与经济发展存在相互作用的正负反馈机制。从生产效率角度分析,交通基础设施影响地区产能过剩更多的是聚焦于工业企业产能利用率及地区经济发展效率,故而本部分着重从经济发展效率角度出发。刘秉镰等[17]认为交通基础设施主要通过影响企业生产过程中各阶段材料和产成品的物流运营成本引致工业企业效率变化,进而影响地区经济发展效率,主要包括经济生产效率和交易效率。生产效率方面,交通基础设施既可通过节约成本和技术创新等手段提升资源优化配置能力,又可缓解资本和劳动投入偏离导致的产出扭曲,使得企业实际规模与最优规模更为接近[18-19]。马明等[20]则发现交通基础设施的空间溢出效应通过影响区域创新能力来提升经济发展效率,缓解过剩产能堆积。交易效率方面,表现最为明显的则是信息传递机制,完善的交通基础设施可促进人员、技术和知识等跨地区流动,进而为工业产品质量提升与市场销售提供便利。

但交通基础设施一定程度上也会抑制经济发展,尤以“虹吸效应”最为显著。交通基础设施加速了外围地区各类要素资源向中心区域集聚,导致中小城市发展资源被抽取,经济效率反而降低[21]。特别是随着我国高铁里程不断延伸,對于初始交通禀赋低、技术密度高和高铁站距离城市中心近的城市“虹吸效应”更为明显[22]。除此之外,交通基础设施完善带来的经营成本下降和竞争效应会明显左右部分全要素生产率较低、市场整合能力较弱的中小企业选址决策行为,导致装备落后生产线和过剩产能的中小企业过度集中交通基础实施完善地区[23]。

综上所述,地方政府债务规模对经济效率或产能过剩的影响最终取决于土地出让价格和交通基础设施带来正向及负向效应的相对大小,若低价出让工业用地带来的引资效应大于过度投资效应或交通基础设施的经济效率促进效应大于虹吸效应,则地方政府举债助于降低地区产能过剩,反之亦然。因此,地方政府债务规模对与产能过剩的最终影响仍需进一步严格的计量分析。

三、研究设计与数据说明

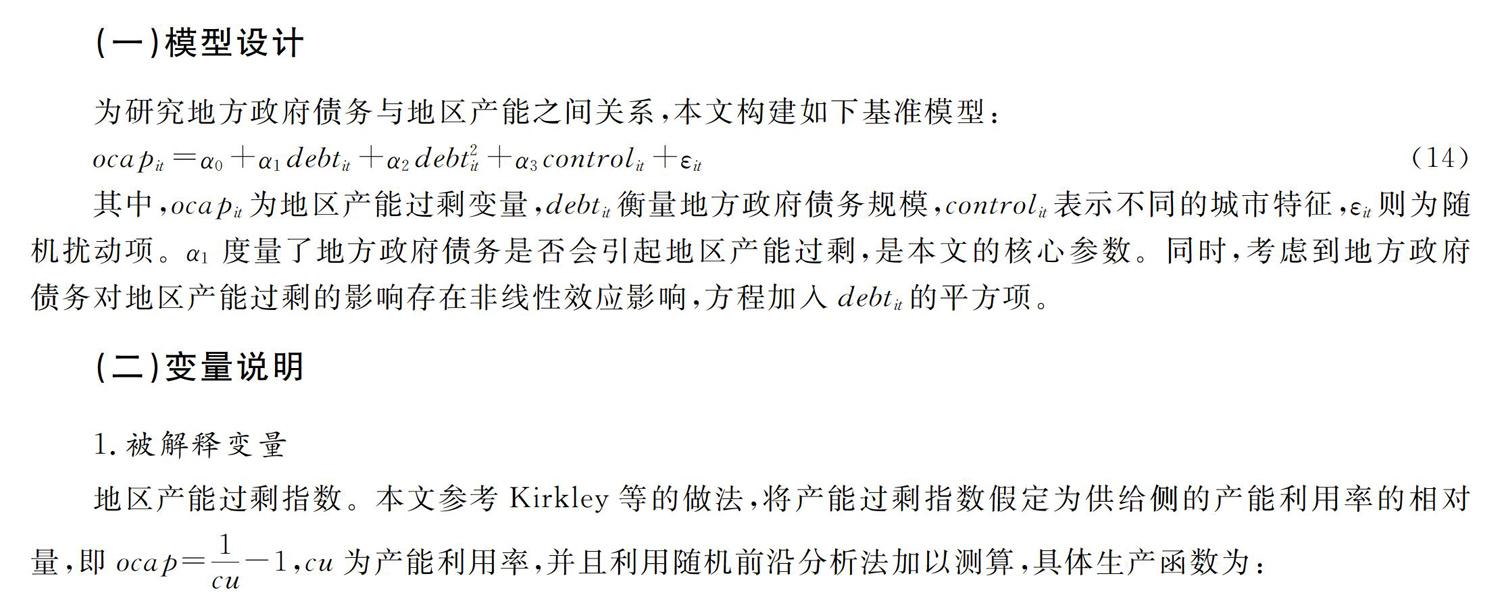

(一)模型设计

为研究地方政府债务与地区产能之间关系,本文构建如下基准模型:

其中,ocapit为地区产能过剩变量,debtit衡量地方政府债务规模,controlit表示不同的城市特征,εit则为随机扰动项。α1度量了地方政府债务是否会引起地区产能过剩,是本文的核心参数。同时,考虑到地方政府债务对地区产能过剩的影响存在非线性效应影响,方程加入debtit的平方项。

(二)变量说明

1.被解释变量

地区产能过剩指数。本文参考Kirkley等的做法,将产能过剩指数假定为供给侧的产能利用率的相对量,即ocap=1cu-1,cu为产能利用率,并且利用随机前沿分析法加以测算,具体生产函数为:

lnYit=β0+β1lnKit+12β2(lnKit)2+β3lnLit+12β4(lnLit)2+β5t+12t2+β6tlnKit+β7tlnLit+12β8lnKitlnLit+vit-μit(15)

cu=E[f(xit,β)exp(vit-μit)]E[f(xit,β)exp(vit-μit)μit=0]=exp(-μit)(16)

其中,Yit为i地区t年的工业总产值,Kit表示i地区t年的资本要素投入,Lit表示i地区t年的劳动要素投入,vit为随机误差项,服从vi~iid(0,σv2)。

式(15)中地区工业总产值从各地级市统计年鉴手工收录,并采用工业生产者出厂价格指数消除价格波动因素,资本要素投入则以各地级市规模以上工业企业固定资产净值衡量,劳动投入以各地级市年均从业人数作为替代指标。

2.解释变量

(1)地方政府债务:由于地方政府债务统计口径不一致性,文章以地方政府下属融资平台公司城投债流量占GDP之比作为衡量指标。

(2)土地出让价格扭曲:由于无法直接获取地级市商住用地与工业用地价格,故而直接采用协议出让价格对数作为土地出让价格扭曲的衡量指标。

(3)交通基础设施:考虑到各个地级市差异,文章采用人均道路面积的对数作为替代指标。

3.控制变量

(1)土地出让收入:采用土地出让成交价款占财政收入比重衡量。

(2)财政分权:拟用地级市政府财政预算支出占省级财政预算支出占比衡量。

(3)外商直接投资:采用外商直接投资占GDP比重表示。

(4)人力资本:采用劳动力人口中接受过高等教育的比重衡量。

(5)对外开放水平:以进出口总额占GDP比重衡量。

(6)金融约束:银行“预算软约束”致使地方政府有干预金融活动为企业融资的激励,选用地方存贷款余额对数度量。

(7)环境规制:由于环境的“模糊产权”致使地方政府对工业企业污染的纵容,以工业“三废”排放量占地区工业总产值比重作为环境保护的负向指标。

(8)经济周期:采用HP滤波法分解出我国实际经济周期。

(三)数据来源与描述性统计

本文数据主要来源于国泰安数据库、Wind数据库和地级市统计年鉴,个别数据存在缺失值,采用线性插值法予以插补。由于部分地级市统计年鉴无法获得,故实证研究为176个地级市2004—2016年的数据。

四、实证结果与分析

(一)基准回归

表2的基准计量结果显示,地方政府债务对地区产能过剩存在明显负向作用,即地方政府举债利于消化地区过剩产能,这与当下地方政府债务风险溢出与产能严重过剩的现实状况似乎相悖,但从研究区间来看,2004—2016年间我国经济增长与地方债务实现了同步快速发展,其可能的原因在于,政府债务一方面吸收居民闲置资金,刺激社会储蓄率和投资上升,另一方面政府需求扩张带来总需求的提升进一步促进经济发展,社会总需求曲线右移提高产能利用率。但地方政府债务是否持续对地区产能过剩有着负向作用,抑或此作用在达到一定水平时会有所改变?特别是大量研究表明政府债务与经济增长之间存在库兹涅茨曲线效应,故本文在表中第(2)列模型中加入政府债务平方项,对两者关系做了严格实证检验。同时,考虑到财政体制改革以来,地方政府财政困难系数上升及“吃饭财政”盛行,导致财政与事权明显错配,不得不依靠借债和土地出让金等预算外收入支持规模经济建设,在第(3)列加入土地出让金以控制

对产能过剩的影响,结果仍然十分显著。在第(4)列加入其他控制变量,证实了5%显著性水平上地方政府债务与产能过剩存在U型结构关系。另外,为验证“U型”关系可靠性,本文去除样本中异常值,对因变量97.5百分位进行截尾,实证结果显示于第(5)列,同样证实了两者的非线性关系。根据测算结果,现有城市城投债发行规模位于U型曲线右侧的多为中部城市,东西部城市数量占比相对更小。

从控制变量来看,财政分权导致政绩考核机制下的地方政府竞争,迫使地方政府出现“重投资数量,轻资本质量”的严重扭曲激励,极易导致地区过剩产能累积。外商直接投资显著负向影响地区产能过剩,主要原因可能由于外商直接投資具有资本、技术知识和管理方面等综合要素优势,对我国相关上下游产业和空间区位存在溢出效应,促进地区技术水平和经济绩效提升[24];而地区人力资本积累通过技术模仿和创新推动产能利用率上升和经济创新发展,但实证结果并不显著,原因可能在于创新水平增长仍较缓慢,存量相对不足,并没有达到发挥作用的基本水平。环境保护对地区产能过剩存在负向影响,即环境规制越弱,越有可能造成产能过剩,环境规制的增强通过成本效应和创新补偿效应对产能利用率具有显著促进作用,既可通过淘汰落后产能提高产能利用率,又可通过加强技术创新提升新的市场需求来提升产能利用率[25]。而实证结果显示经济周期与产能过剩存在负向相关,这也验证了林毅夫等[5]的观点,即产能过剩在一定程度上是经济周期的直接产物,是不完全信息下企业投资引发的潮涌现象,两者整体上呈现出逆周期特征。

(二)异质性分析

表3从地区分布、城市规模和时间异质性角度分析地方债务对产能过剩的影响。从中可以看出,东部、中西部地区政府债务增加均利于降低地区产能过剩,与全样本分析结果一致,但地方政府债务二次项与产能过剩仅在中西部地区显著。从城市规模来看,大城市与中小城市分别在1%、10%水平上显著,大城市相比中小城市举债投资对地区产能利用影响更为正面,主要原因可能在于大城市空间聚集能力强,资金、技术、知识和人力资本等配置效率相对较高,对产能提升有更高促进作用。从时间段分析,以2008年金融危机爆发为分界点,发现金融危机爆发以前我国地方政府通过融资平台举债对过剩产能并未存在实质性作用,最主要可能是危机爆发以前政府举债规模相对较小,且经济发展效率相对较低,债务规模效应并未完全显现。而金融危机爆发后实行的“四万亿”计划,巨额投资铁路、钢铁、煤炭等基础行业,短期增加购买支出,推动需求曲线右移,后遗症即是在供给侧引发多行业过剩产能堆积,造成部分地区与行业过度供给长期存在。

(三)内生性讨论

考虑到地区产能严重过剩易导致地方政府扩大支出,进而通过拉动总需求来消耗过剩产能,这种逆向因果关系会导致回归结果的偏误。另外,考虑到地方债务和产能过剩同时受到一些非观测因素影响,遗漏变量也会引起内生性问题。为此,本文通过工具变量法进一步识别地方债务对产能过剩的影响。本文采用滞后一期的自变量、财政收支和人均GDP作为工具变量,并利用2SLS、GMM和LIML方法估算,具体结果见表4。第(1)(2)列分别采用离差变换和一阶差分,再使用工具变量法,结果证实了地方政府债务与产能过剩之间的关系。而当工具变量多于解释变量个数时,使用GMM估计更有效率,结果显示对工具变量的不可识别检验、弱工具变量检验和过度识别检验均存在较好效果,同时利用对弱工具变量更不敏感的有限信息最大似然法(LIML)进行检验,结果与2SLS方法相近,从侧面印证了“不存在弱工具变量”。

(四)稳健性检验

关于地方政府债务的估算中,假定地方城投债仅是地方政府通过融资平台发行的债券,但现实中城投债不仅包括融资平台发行债券,还包括银行贷款、中期票据等,故本文在城投债基础上加入银行贷款、中期票据等作为地方政府债务替代变量进行稳健性检验,结果仍然稳健。同时,文章考虑地方政府债务与产能过剩空间集聚效应,采用空间面板模型加以分析,结果佐证了地方政府债务与产能过剩之间的非线性关系

因受篇幅所限,稳健性检验结果未放置文中,结果可向作者索取。。

五、作用机制检验

由前文分析可知,地方政府债务规模与地区产能过剩,存在非线性影响,且理论机制分析表明,地方政府举债扭曲工业用地价格和交通基础设施对产能过剩产生影响。为此,本部分以土地出让价格扭曲和人均道路面积为中介变量,采用中介效应模型与GMM法估算其影响效应。

其中,agpriceit为t年i地区工业用地价格扭曲程度,lnroadit为t年i地区交通基础设施情况。

表5显示,AR(1)、AR(2)表示在5%显著性水平上接受原假设,过度识别检验也接受的原假设,证实模型拟合较好。根据逐步回归法,本文首先对式(17)加以检验,证实地方政府举债负向影响地区产能过剩;其次,检验地方政府对中介变量即土地价格扭曲和交通基础设施影响,第3列结果显示,随着地方政府举债规模增长,工业用地出让价格不断压低,工业用地与商住用地价格产生结构性偏离,进而通过扭曲用地价格来吸引投资;第4列表明,政府债务增长对地方交通基础设施完善存在显著的促进作用,其原因可能在于基础设施的巨大资金需求与逐渐刚化的地方财政收入之间存在较大资金缺口,地方政府只能以基础设施项目为标的发行债券筹集资金,且相比工业用地价格扭曲效果,交通基础设施中介效应相对更小。第5列显示出地方政府债务对地区产能过剩的直接效应为-0.0560,即随着债务规模增加,产能过剩程度相对较弱;间接效应为土地价格和交通基础设施效应之和,约为0.0121,显示工业用地价格越低和交通基础设施投资越多,越有可能造成过剩产能出现。

六、研究结论与启示

“新常态”背景下的产能过剩已成为影响我国经济实现可持续发展的重要障碍,现有研究的共识认为产能过剩的主要原因是体制性扭曲造成的,特别是政府利用对要素资源支配权与定价权的优势向市场发出错误信号,引起产能波动,但在政府影响产能过剩研究中,甚少有研究关注地方政府举债是否对产能过剩存在显著影响。为此,本文系统地梳理与归纳了地方政府债务影响产能过剩的途径与机制,基于我国176个地级市2004—2016年的面板数据,采用固定效应模型、工具变量和系统GMM等方法,实证检验了地方政府债务影响地区产能过剩的影响及传导机制。

研究发现:

(1)在其他条件不变情况下,地方政府债务规模与地区产能过剩之间存在U型结构关系,即地方政府举债投资对地区产能过剩影响呈U型结构,长期内过度举债在会进一步强化过剩产能堆积。

(2)相比东部地区,中西部政府举债对产能过剩的影响更为显著;在不同规模的城市,大城市由于空间要素集聚,对地区产能利用有更为明显的正向作用;在不同的时间段,地方政府债务的降能效应也存在明显差异,金融危机爆发后效应更为显著,金融危机前则并不显著。

(3)地方政府债务影响地区产能过剩存在直接效应与间接效应,间接效应主要通过扭曲工业用地价格和投资交通基础设施等途径和机制实现,且扭曲工业用地价格引致效应明显大于投资交通基础设施。

总体而言,本文研究证实了地方政府债务是造成地区产能过剩波动的内在因素,这对于我国“三去一降一补”政策的实施和“供给侧”改革具有重要的政策建议启示。因此,在产能治理过程中,应从源头出发,约束地方政府大肆举债的冒险行为,适度控制地方政府债务规模,因地制宜地制定各地政府债务规模上限,确保地方政府债务增长与地区经济发展处于相对合理区间,以更为科学有效地引导债务来促进经济高质量发展。同时,在工业用地等要素市场中,应充分厘清政府与市场的边界,防止政府行政干预过多,破坏市场在要素定价机制中的基础性作用,坚持落实工业用地“招拍挂”政策,优化土地资源的配置效率;在交通基础设施方面,地方政府应转变充分投资基础设施刺激经济增长的传统思维,清醒地认识到传统基础设施边际效用递减的趋势,将政府支出转向政府服务上来,通过完善政务环境、市场环境、法治环境和人文环境等营商环境来引资竞争,吸引市场导向型与技术导向型资本,提升经济发展效率。

参考文献:

[1] 杨振. 激励扭曲视角下的产能过剩形成机制及其治理研究[J]. 经济学家, 2013(10): 48-54.

[2] BENOIT J P, KRISHNA V. Dynamic duopoly: prices and quantities[J]. The Review of Economic Studies, 1987, 54(1): 23-35.

[3] BARHAM B, WARE R. A sequential entry model with strategic use of excess capacity[J]. Canadian Journal of Economics, 1993, 26(2): 286-298.

[4] PARASKEVOPOULOS D, KARAKITSOS E, RUSTEM B. Robust capacity planning under uncertainty[J]. Management Science, 1991, 37(7): 787-800.

[5] 林毅夫, 巫和懋, 邢亦青. “潮涌现象”与产能过剩的形成机制[J]. 经济研究, 2010(4): 4-19.

[6] 王立国, 鞠蕾. 光伏产业产能过剩根源与对策找寻[J]. 改革, 2015(5): 129-138.

[7] 李垚, 夏杰長, 林轶琼. 地方政府行为, 企业投资中介与产能过剩: 以LED行业为例[J]. 广东财经大学学报, 2018(6): 58-69.

[8] 江飞涛, 耿强, 吕大国, 等. 地区竞争、体制扭曲与产能过剩的形成机理[J]. 中国工业经济, 2012(6): 44-56.

[9] 马红旗, 黄桂田, 王韧, 等. 我国钢铁企业产能过剩的成因及所有制差异分析[J]. 经济研究, 2018(3): 94-109.

[10]刘骞文, 闫笑. 地方政府“土地引资”背景下的FDI挤入挤出效应研究[J]. 财经研究, 2016(1): 17-29.

[11]张勋, 王旭, 万广华, 等. 交通基础设施促进经济增长的一个综合框架[J]. 经济研究, 2018(1): 50-64.

[12]范剑勇, 莫家伟. 地方债务, 土地市场与地区工业增长[J]. 经济研究, 2014(1): 41-55.

[13]彭山桂, 汪应宏, 陈晨, 等. 地方政府工业用地低价出让行为经济合理性分析——基于广东省地级市层面的实证研究[J]. 自然资源学报, 2015(7): 1078-1091.

[14]杨其静, 卓品, 杨继东. 工业用地出让与引资质量底线竞争——基于2007—2011年中国地级市面板数据的经验研究[J]. 管理世界, 2014(11): 24-34.

[15]耿强, 江飞涛, 傅坦. 政策性补贴、产能过剩与中国的经济波动——引入产能利用率RBC模型的实证检验[J]. 中国工业经济, 2011(5): 27-36.

[16]黄健柏, 徐震, 徐珊. 土地价格扭曲、企业属性与过度投资——基于中国工业企业数据和城市地价数据的实证研究[J]. 中国工业经济, 2015(3): 57-69.

[17]刘秉镰, 刘玉海. 交通基础设施建设与中国制造业企业库存成本降低[J]. 中国工业经济, 2011(5): 69-79.

[18]张光南, 宋冉. 中国交通对“中国制造”的要素投入影响研究[J]. 经济研究, 2013(7): 63-75.

[19]周海波, 胡汉辉, 谢呈阳, 等. 地区资源错配与交通基础设施: 来自中国的经验证据[J]. 产业经济研究, 2017(1): 100-113.

[20]马明, 薛晓达, 赵国浩. 交通基础设施、人力资本对区域创新能力影响的实证研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2018(1): 95-101.

[21]闫先东, 朱迪星. 基础设施投资的经济效率: 一个文献综述[J]. 金融评论, 2017(6): 109-122+126.

[22]张梦婷, 俞峰, 钟昌标, 等. 高铁网络、市场准入与企业生产率[J]. 中国工业经济, 2018(5): 137-156.

[23]耿纯, 赵艳朋. 交通基础设施对新建制造业企业选址的异质影响研究[J]. 经济学动态, 2018(8): 90-107.

[24]李磊, 冼国明, 包群. “引进来”是否促进了“走出去”?——外商投资对中国企业对外直接投资的影响[J]. 经济研究, 2018(3): 142-156.

[25]韩国高. 环境规制、技术创新与产能利用率——兼论“环保硬约束”如何有效治理产能过剩[J]. 当代经济科学, 2018(1): 84-93.

责任编辑、校对: 李再扬

The Influence and Its Mechanism of Local Government Debt on Regional Overcapacity

LI Fuyou, WANG Yunliang

(School of Economics and Finance, Xian Jiaotong University, Xian 710061, China)

Abstract:The article constructs the theoretical framework of government debt affecting on overcapacity, based on the data of 20042016 from 176 prefecturelevel cities in China, uses fixedeffect model, instrumental variables and system GMM, and tests the effect of local government debts on the overcapacity effect and its transmission mechanism. The results find that, there is a significant “Ushaped” structural relationship between local government and regional overcapacity. Simultaneously, compared with other regions, the impact of local government debt on overcapacity in the middle and west regional and large cities are more pronounced, and the outbreak of the financial crisis has strengthened this effect; local governments have intensified excess capacity by lowering industrial land prices and investing in transportation infrastructure, which has led more serious overcapacity caused by lowering industrial land prices. Based on this situation, the article puts forward the corresponding suggestions from the moderate control of debt scale, the improvement of institutional incentives and improvement of factor pricing mechanism.

Keywords:competition for foreign investment; local government debt; land price; transportation infrastructure; overcapacity; resource allocation efficiency

收稿日期:2019-06-03

基金項目:国家社会科学基金重点项目“新形势背景下非法集资的处置效果及处置防范机制研究”(18AJY028)。

作者简介:李富有,男,西安交通大学经济与金融学院教授,博士生导师,研究方向:国际金融,民间金融;王运良,男,西安交通大学经济与金融学院博士研究生,研究方向:政府债务,电子邮箱:915310810@qq.com。

——以杭州为例的实证研究