社区脑卒中照顾者获益感干预方案应用效果评价

符博,张振香,梅永霞,郭亚雯,王永利,郭璐璐,任锋珂

脑卒中是我国成年人致死的首要病因[1],我国每年有超过200万的脑卒中新发病例[2]。经常规康复治疗,仍有一定数量的脑卒中患者遗留不同程度的肢体功能障碍,其出院后需要照顾者照护,而脑卒中照顾者综合照顾能力偏低[3]。此外,照顾者受各方面因素影响,承受着较大的经济、生理和心理负担[4],影响自身生活质量及患者的疾病结局[5]。照顾者获益感属于积极的心理感受,指照顾者所经历的积极成长和在压力及创伤性事件中发现的意义或益处[6]。照顾者获益感可减少其日常照顾患者的负面情绪,增加积极体验[7],利其身心健康[8],从而提高照护质量[9]。研究发现,一系列照顾情境中的照顾者都表达了他们在逆境中的益处和收获[10]。本课题组前期研究也发现,脑卒中照顾者感受到获益感,但仍有很大提升空间[11]。提高照顾者获益感的干预研究多集中于老年痴呆患者[12]、精神病患者[13]、癌症患者[14]等照顾者,尚未见用于脑卒中照顾者。本研究基于修订版压力应对理论、认知适应理论及前期研究基础,制定社区脑卒中照顾者获益感干预方案,并应用于34名社区脑卒中照顾者,取得满意效果,报告如下。

1 资料与方法

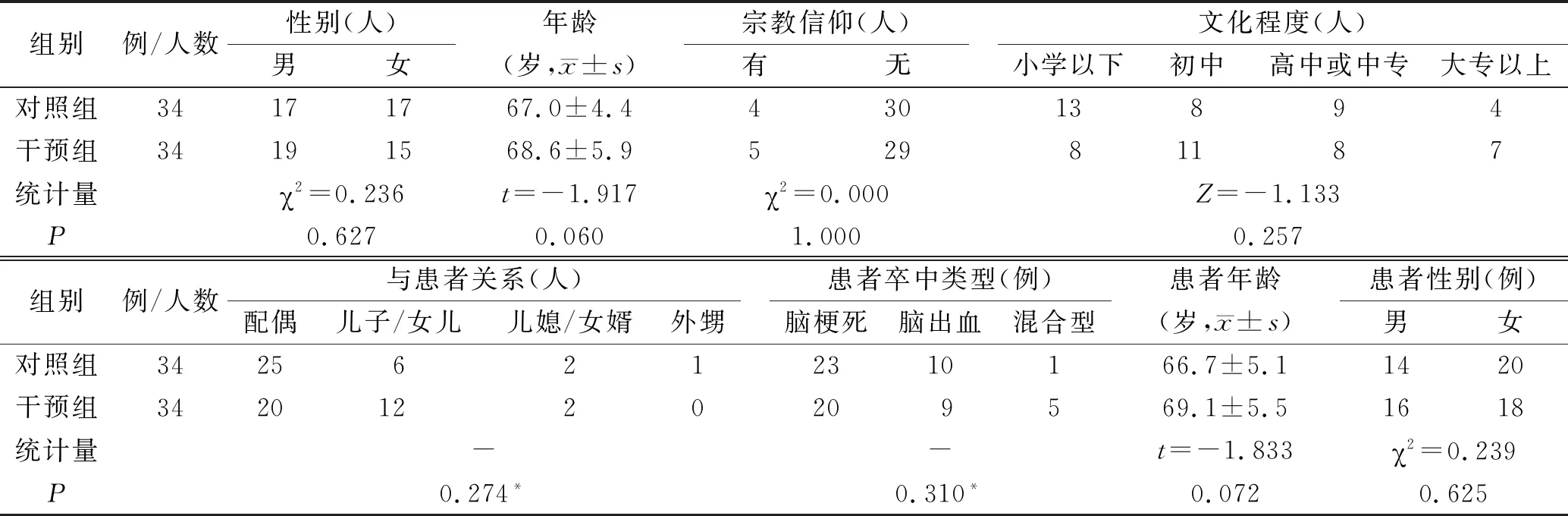

1.1一般资料 2019年3月在郑州市南阳路和航海东路社区卫生服务中心分别选取3个所管辖的社区,将6个社区按照所招募的脑卒中照顾者人数从多到少排序并编号1~6,2个社区为一组(1、2号为第一组,3、4号为第二组,5、6号为第三组),采用抽签法从每组中选出1个社区的照顾者进入干预组,另一个社区进入对照组。脑卒中患者纳入标准:①符合《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》[15],经颅脑CT或MRI确诊为脑卒中,并遗留一定程度的功能障碍(Barthel指数<60分),生活不能完全自理者;②年龄≥18岁;③无明显沟通障碍;④认知正常;⑤病情稳定3个月后。排除标准:①伴有其他危重疾病,包括恶性肿瘤、心功能衰竭、呼吸衰竭、严重外伤等;②正参与其他研究者。照顾者纳入标准:①患者的主要家庭照顾者;②年龄≥18岁;③每天照顾患者时间≥4 h,总照顾时长≥1个月;④认知正常;⑤具备正常的交流沟通、理解和阅读能力。排除已参加过相关知识培训的照顾者。以上研究对象均自愿参与本研究,并签署知情同意书。共纳入社区脑卒中照顾者68名,两组各34名,均完成本研究。两组一般资料比较见表1。

表1 两 组 一 般 资 料 比 较

1.2方法

1.2.1干预方法

对照组由干预小组中2名在读护理研究生实施一对一的健康教育,使照顾者了解相关知识,并回答照顾者的相关问题。第1周介绍脑卒中疾病基本知识,第2周介绍脑卒中疾病的家庭急救方法,第3周介绍脑卒中步态训练,第4周介绍脑卒中患者恢复期饮食原则,第5周介绍脑卒中疾病常见的认识误区,第6周介绍日常生活8个最佳时间,第7周介绍健康生活的四大基石,第8周介绍简易减压技术,第9周总结,在干预期间使用电话进行随访。干预组在对照组的基础上实施获益感干预方案,具体如下。

1.2.1.1成立干预小组 干预小组包括护理心理学教授1名、社区与老年护理专家1名、社区护士2名、在读护理学硕士研究生2名。干预小组成员共同制定干预方案,护理心理学教授和社区护理专家对团队成员进行获益感及其干预方法的培训,确保干预效果。社区护士负责发布通知,联络照顾者,并协调干预过程;经培训的2名在读护理研究生负责同步实施干预方案及数据收集与整理。

1.2.1.2制定干预方案 认知适应理论作为获益感的理论基础之一,认为对极端应激事件或情境的认知适应主要包括探究事件的意义、增强或重新获得对事件及生命的控制感和自我增强重建自尊3个心理过程[16]。Yu等[17]提出照顾获益感是照顾者应对压力源时的再评价。Folkman[18]修订的压力应对理论指出,面对压力源会激发个体对事件积极重评,从而产生积极情绪。综合这两种理论构建本研究的干预框架,并在现况调查[11]、文献回顾、质性访谈(对14名社区脑卒中照顾者进行质性访谈)及2轮专家咨询(对来自北京、湖南、湖北、河南的神经康复、心脑血管、护理心理、神经内科、社区护理和老年护理领域的10名专家采用电子邮件或面对面的方式进行函询)的基础上,制定最终干预方案,见表2。

表2 脑卒中照顾者获益感干预方案

1.2.1.3实施干预方案 干预前了解照顾者及患者的一般情况(患者病情、功能状况、锻炼积极性等;照顾者健康状况、困扰因素等)。干预地点:脑卒中患者家中(28例)或社区卫生服务中心(6例)。干预对象:脑卒中患者的主要家庭照顾者,其中第4周和第6周同时邀请脑卒中患者和其他家属参与干预。干预时间和频率:每周1次,45~50 min/次,共9周。干预形式:一对一干预。干预时间:2019年3~6月。干预过程中环境安静,无他人打扰。每次干预前与照顾者提前预约干预时间及地点。2名护理研究生同步干预,必要时寻求所在社区护士和医生的帮助。干预过程按照所制定的干预方案进行,控制每次干预时间。每次干预结束时,询问照顾者的感受,确保照顾者掌握干预内容,保证干预效果。

1.2.2评价方法 ①脑卒中照顾者获益感问卷。采用梅永霞[11]研制的问卷,包括个人成长(7个条目)、健康促进(7个条目)、家庭成长(8个条目)、自我升华(4个条目)4个维度26个条目。采用Likert 5级评分法,从“很不同意”至“非常同意”依次赋1~5分,总分26~130分,得分越高表明照顾获益感水平越高。问卷各维度的Cronbach′s α系数为0.885~0.953,总体重测信度为0.944,各维度重测信度0.823~0.944[9]。②成人照顾者生活质量问卷。采用Mei等[19]汉化修订的中文版问卷,包括照顾获益(13个条目)、照顾压力(6个条目)、照顾选择(5个条目)、照顾支持(4个条目)和金钱问题(3个条目)5个维度31个条目,评分0(从来没有)~3(总是)分,总分0~93分,分数越高表示生活质量越好。问卷的Cronbach′s α系数为0.924,内容效度为0.980。经培训的2名在读研究生在干预前和干预结束后1个月使用以上量表对两组进行测评。

1.2.3统计学方法 采用SPSS21.0软件进行t检验、χ2检验、秩和检验及Fisher精确概率法,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1两组干预前后照顾者获益感得分比较 见表3。

表3 两组干预前后照顾者获益感评分比较

2.2两组干预前后生活质量得分比较 见表4。

表4 两组干预前后生活质量评分比较

3 讨论

3.1照顾者获益感干预有利于提高社区脑卒中照顾者的获益感 表3显示,干预后干预组照顾者获益感总分及各维度评分显著高于对照组(P<0.05,P<0.01),表明照顾者获益感干预有利于提高社区脑卒中照顾者的获益感,与Cheng等[20]的研究结果一致。照顾者获益感干预通过对照顾者传授疾病应对技巧,进行针对性的心理疏导,并指导患者撰写“益处发现日记”,改变照顾者对照顾患者这一事件的认知,提高其对不良事件积极再评价的能力,从而提高照顾者的获益感。此外照顾者获益感与家庭功能、自我效能呈正相关[19],本干预方案从照顾者个人层面(疾病知识、照护技能和心理应对)和照顾者家庭层面(家庭成员与照顾者间的积极互动)改善了家庭功能,增加其自我效能,从而提高了照顾者获益感水平。

3.2照顾者获益感干预有利于提高社区脑卒中照顾者的生活质量 表4显示,干预后干预组生活质量总分及维度(除照顾压力维度)评分显著高于对照组(均P<0.01),表明照顾者获益感干预有利于提高社区脑卒中照顾者的生活质量。Gardner等[21]发现儿童肿瘤照顾者的获益感可预测其生活质量,刘东玲等[22]也证实照顾者的积极感受越高,其生活质量越高。本研究对干预组提供疾病相关知识,教会其疾病应对技巧,纠正其错误认知,可使其在面对照护任务时更加得心应手,从客观上提高其生活质量;对照顾者进行相关心理疏导和训练,帮助其发现生活及照护过程中的意义,重构其生活态度,提高其照护患者过程中的获益感,从主观上提高其生活质量。两组照顾压力维度评分差异无统计学意义(P>0.05),可能因为某些干预内容,如有关康复锻炼的内容,虽满足了照顾者的疾病知识和康复需求,但需要照顾者不断地学习才能掌握,也在无形中增加了照顾者压力,今后应帮助照顾者树立积极的学习观和老年观,将学习压力转化为动力,从而减少学习过程中的心理压力。

4 小结

本研究基于认知适应理论和修订版的压力应对理论构建脑卒中照顾者获益感干预方案,用于社区脑卒中照顾者,结果显示有利于提高照顾者的获益感水平和生活质量。提示社区医务人员可对脑卒中照顾者进行获益感干预,引导其转换视角,关注自身成长与改变,促进其更好地适应照顾者角色。后续可在社区针对照顾疾病严重程度不同的脑卒中照顾者开展针对性的获益感干预,观察干预方案的长期效果。