“十四五”时期我国新型城镇化与城市开发投资模式探析

李刚

摘要:“十四五”时期是我国新型城镇化加快升级发展的关键时期。我国新型城镇化建设已经进入以城市群建设为中心的发展新阶段,城市开发投资将成为“十四五”拉动投资、实现经济高质量发展的重要推动力量和增长点,应依法规范政府投资行为,完善投融资体制机制,积极鼓励和引导社会资本参与城市开发投资,创新投资商业模式,实现各方利益的合作共赢,更好地促进地方经济社会高质量发展。

关键词:“十四五”时期;新型城镇化;城市开发;投资

“十四五”时期(2021年至2025年)是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化国家迈进的关键时期,同时也是我国新型城镇化加快升级发展的关键时期。以都市圈为中心的城市群建设将成为“十四五”期間我国经济高质量发展的重要推动力量,城市开发投资将成为“十四五”时期拉动投资、实现经济稳增长的重要增长点。

一、城市群建设:我国新型城镇化发展的新阶段

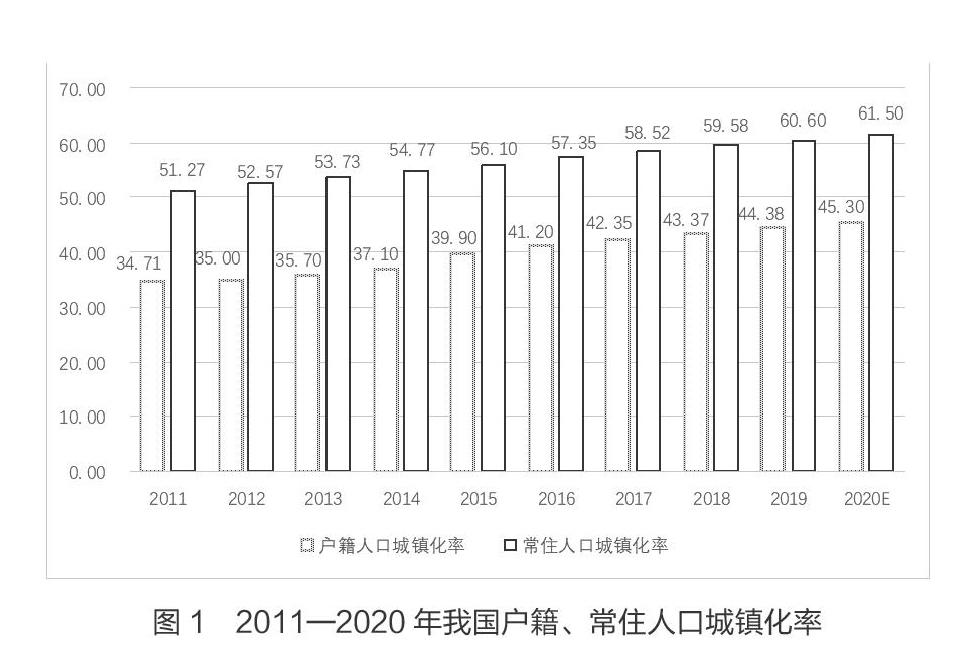

城镇化是指人口等生产要素由农村流入城市所引起的经济社会结构转化的过程。改革开放以来,伴随着工业化进程加速,我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。1978年至2019年,我国城镇常住人口从1.7亿人增加到8.5亿人,常住人口城镇化率从17.9%提升到60.6%,年均提高1.02个百分点;城市数量从193个增加到658个,建制镇数量从2 173个增加到20 113个。截至2019年底,我国户籍城镇化率已经达到44.38%。根据我国新型城镇化发展规划(2014至2020年)提出的总体性目标,到2020年我国要实现1亿非户籍人口落户城镇、户籍城镇化率达到45%的目标。按照过去两年平均每年增加1 600万城镇人口的发展速度来看,2020年实现这一目标完全可以实现(图1)。

根据世界城镇化发展普遍规律,我国仍处于城镇化率30%—70%的快速发展区间。从“十四五”期间的发展来看,持续推进户籍城镇化和以都市圈为主体的城市群建设将是我国未来几年新型城镇化发展的必然趋势。2020年年初,国务院、发改委发布《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》和《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》两份重要文件,明确提出300万以下城市将全面取消落户限制、推动300万以上城市基本取消重点人群落户限制,加快破除制度壁垒,推动人口向城市群和大城市持续有序流动。鉴于人口持续向单一特大城市集聚转移将带来严重的环境资源压力和风险集中,形成“大城市病”。特别是2020年以来,新型冠状病毒疫情爆发引发了社会关于城市发展和治理的深度思考,客观上推动了城市治理理念和思路转型,由大城市化向城市群协同发展转变。可以预见,“十四五”时期我国城镇化发展方向将由以前的功能集中型单中心空间形态,向功能布局优化的多中心空间格局转型。在生产要素持续向城市群和中心城市集聚的同时,合理有效规划城市群和中心城市、大城市空间结构,从而在“十四五”时期形成推动新型城镇化高质量发展的强大动力。

目前,与国际几大成熟城市群相比,中国城市群发展水平依然偏低。核心区域人口密度过高,但整体人口密度仍然偏低。如上海城市圈的人口密度4 157人每平方公里,仅为东京城市群的一半;地均GDP产出最高的深圳城市群为每平方千米1.7亿元,远低于大伦敦区的14.8亿元和东京城市群的6.6亿元,未来提升空间仍然较大。与其他国家相比,中国人口在大城市的集聚效应也是不够的。世界银行的数据显示,2018年人口超过百万的城市群中人口占国家人口的比例,中国仅为28%,远不及日本(65%)、韩国(50%),人口聚集程度与日韩有较大差距。

在我国的城镇化战略中,城市群与都市圈本质上均指城市聚集的更高空间组织形态。国家发改委2019年2月发布的《关于培育发展现代化城市群的指导意见》明确指出,城市群是城市群内部以超大特大城市或辐射带动力强的大城市为中心的、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。2018年《中国城市群发展报告2018》中识别的城市群有34个。我国“十三五”规划明确的城市群共19个,分别为长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群、成渝城市群、中原城市群、关中平原城市群、滇中城市群、黔中城市群、山东半岛城市群、辽中南城市群、海峡西岸城市群、哈长城市群、宁夏沿黄城市群、山西中部城市群、北部湾城市群、长江中游城市群、呼包鄂榆城市群、天山北坡城市群、兰西城市群。这些城市群将是“十四五”期间我国加快实施新型城镇化战略的重点区域,也是未来我国经济发展的重要增长极。

二、城市开发投资:“十四五”时期我国基础设施投资的重要增长极

人口与产业向城市聚集是现代化发展的必然规律,需要推动城市群内的基础设施加快建设。补齐城市基础设施投资短板,对于城镇化进程的有序推进将起到至关重要的作用。基建投资应从提高城市承载力、提升城市综合公共服务能力、防治“大城市病”等方面进行规划设计,具体包括城市轨道交通、产业新城和产业园区、老旧小区改造、政府保障住房,市政工程、环保能源水利、地下管廊,医疗、教育、文体、养老设施等领域。

从政策层面来讲,基建投资作为逆周期调节的重要工具,一直是稳增长的重要抓手。特别是2020年,作为实现“两个100年”重要目标的关键之年,有效应对新冠疫情对经济的巨大冲击,基建投资将再次发挥经济增长压舱石的重要作用。2019年12月中央经济工作会议提出,加大战略性、网络型基础设施建设,稳步推进通信网络建设,加快自然灾害防治重大工程实施,加强市政管网、城市停车场、冷链物流以及农村公路、信息、水利等项目建设。2020年以来,中央政治局会议多次作出部署,2020年将进一步发挥中央预算内投资引导带动作用,加快地方政府专项债的发行和使用,集中力量加大对重大战略和重大工程的投入力度。在具体领域上,将加大对重点城市群、城市群城际铁路、市域(郊)铁路和高等级公路规划建设,加大对重大水利工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造等建设。城市开发投资将是今年及今后一段时期确定性最强、力度最大的投资政策发力方向。

三、我国城市开发投资的主要商业模式分析

城市开发投资本质上是由各级政府负责实施的固定资产投资范畴,是全社会固定资产投资的重要组成部分。2019年4月,国务院正式发布了《政府投资条例》,自2019年7月1日起施行,这是我国政府投资领域第一部行政法规,是我国深入推进投融资体制改革的重大法规成果。制定政府投资条例,对于依法规范政府投资行为,依法规范开展城市开发投资,提高政府投资效益,激发社会投资活力,具有十分重要的意义。根据我国政府投资条例及相关规定,城市开发投资的商业模式大致分为两大

类型。

(一)政府直接投资开发模式

政府直接投资开发是指使用各級财政资金及政府性债务资金进行城市新建、扩建、改建、技术改造等固定资产投资方式。这类城市开发项目一般是指市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、生态环保、社会管理、国家安全等公共领域项目,投资项目以非经营性项目为主,政府资金投入一般是以直接投资或资本金注入方式。

政府投资项目实行项目法人责任制。项目法人对项目策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值等全过程负责。项目法人按照实施主体的不同,可以是党政机关、事业单位或者授权的政府平台公司。政府投资项目应当严格实行招投标制、监理制、合同制,依法履行招投标程序以及与投资项目有关的服务、货物招标采购,依法进行招投标采购活动,确定中标单位。项目法人应当建立预算、进度、质量三大控制体系,切实有效地提高政府投资项目效益。项目法人不具备项目实施能力和条件的,根据有关规定,可实行项目代建制,由代建机构代行项目法人(单位)职责,依照合同承担项目质量、安全、投资及工期等管理责任。项目法人应当按规定选择、委托具备相应建设管理能力的单位承担建设管理及相关工作,并按照代建合同约定对项目代建机构履责情况等进行评估和监督检查。

(二)政府和社会资本合作投资PPP模式

这一模式一般是指在公共服务领域,政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,由社会资本提供公共服务,通过使用者付费、政府付费等方式获取投资收益,建立互利共赢合作关系的一种项目运作模式。项目具体实施方式主要包括委托运营(Operations & Maintenance,O&M)、管理合同(Management Contract,MC)、建设—运营—移交(Build-Operate-Transfer,BOT)、建设—拥有—运营(Build-Own-Operate,BOO)、转让—运营—移交(Transfer-Operate-Transfer,TOT)和改建—运营—移交(Rehabilitate-Operate-Transfer,ROT)等模式。

PPP模式主要适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目。国家积极鼓励和引导社会资本参与城市开发投资项目,各地政府可以根据需要和财力状况,通过特许经营、政府购买服务等方式,在交通、市政、环保、医疗、养老等公共服务领域采取单个项目、组合项目、连片开发等多种形式,积极开展城市开发投资。

在这一模式下,城市开发投资的资金来源主要分为政府投入(含一般财政和政府性基金支出)、金融市场融资和社会资本投入三部分。(1)政府投资:政府投资可以采取项目资本金注入、投资补助和贷款贴息等方式开展。其中,资本金注入是使用政府投资资金作为项目全部或者部分资本金,由政府作为直接投资主体或主体之一组织建设;投资补助是使用政府投资资金对符合条件的项目按一定限额或比例安排投资补助;贷款贴息是指使用政府投资资金对符合条件的项目使用的中长期贷款给予贷款利息补贴。(2)金融市场融资。国家支持城市开发项目法人公司依托多层次资本市场体系,拓宽投资项目融资渠道,通过股权、债权以及信用贷款等融资综合服务,通过发行公司债券、非金融企业债务融资工具、项目收益债等债券市场融资工具筹措资金。同时,国家积极支持和引导政策性、开发性金融机构加大对城镇棚户区改造、生态环保、城乡基础设施建设等重大项目和工程的资金支持力度,鼓励保险资金通过债权、股权、资产支持等多种方式,支持新型城镇化等领域的项目建设,积极推进全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金等参与城市开发投资建设,建立和完善市场化投资运营管理机制。(3)社会资本投资。社会资本投资由社会资本方按照市场化运作方式,采取平等协商、风险分担、互利共赢的原则开展投资。

PPP模式下的社会资本方可以通过与政府方签订特许经营权协议等方式,切实履行合同权利义务,依法设立项目公司,按照合同约定组织实施项目设计、投融资、建设和运营管理等投资管理活动,有效地实现对项目的投资建设与运营管理,接受政府方的职能监督和绩效考核,实现政府确定的城市公共产品和公共服务目标,实现各方利益的合作共赢,更好地为社会和公众提供优质服务。

参考文献:

[1]丁倩.城市综合发展商——新型城镇化建设的实践者[J].经营管理者,2015(30).

[2]王周伟.现代城市治理系统视角下中国大城市全球化发展策略研究[J].经济体制改革,2015(3).

[3]陈古鹏.论我国城市土地一级开发运作模式[J].当代经济,2008(10).

[4]刘俊峰.土地一级开发模式存在问题与对策研究——以北京市为例[J].北京房地产,2008(5).

[5]印成玲.城市基础设施投融资模式比较研究[J].四川教育学院学报,2007(9).

作者简介:李 刚(1975—),男,河北石家庄人,博士研究生,经济师,中国铁建投资集团有限公司,主要从事宏观经济政策与投融资模式研究。