关于交互式电子音乐分类方法的思考①

范 翎(南京艺术学院 传媒学院,江苏 南京 210013)

相对于传统音乐而言,更强调依靠技术实现艺术表现的电子音乐具有更为鲜活生命力,而作为电子音乐发展的全新领域,交互式电子音乐的技术构成更为复杂,这种复杂不仅体现在更为宽泛的技术应用范围,也体现在其所承载的更为多元的观念构成上。诸多艺术样式的兼容并蓄带来了美学层面的拓展与升华,也不断吸引着更多不同领域的艺术家参与到交互式电子音乐的创作之中,从而形成了品类繁多、姿态各异的发展现状。

对于交互式电子音乐而言,表演过程中所包含的预置内容的比例是判定其交互程度的重要依据。预置化程度越高,实时交互的程度就越低,反之则交互化程度越高。预置化程度是作曲家创作观念与表达方式的集中体现,作曲家通过安排作品中预置内容的比例来预先设计现场表演的“确定性”与“不确定性”,通过“预置”实现作品中不可控或无须实时变化的部分,通过“交互”实现需要实时变化的部分,各种媒介的可变参数通过交互的方式变化发展,在丰富舞台视觉表现的同时实现多维化的听赏体验。预置化程度与作品所需表达的内容息息相关。当内容的表现需要通过某种行为方式进行现场表达时,或需要通过多种媒介产生内含映射关系的综合表现力时,或需要对于声音的某些构成要素进行实时变化时,预置与交互便会此消彼长。预置化程度还在一定程度上体现着作品创作主体的人文背景与技术修养。对作品诸多要素的把控需建立在对多种媒介可控数据的认知和应用的前提之上,因此,交互设计需要兼具更多学科领域的知识内容,创作主体知识结构的全面性是作品创作的基础与保障。如何调配作品中预置内容的比例,如何合理地设计交互要素的存在方式,如何整合预置与交互的手段赋予作品丰富的形式感,从而有效地表现作品的内容与观念,这些都是关乎交互式电子音乐成功与否的重要因素。完全不包含“预置”的交互作品在理论上是不存在的,交互设计本身就可看作是某种形式的“预置”,而呈现过程中通过交互行为所能控制的参数也是有限的,实现艺术媒体产生和变化发展的部分数据必然需要预置。

目前已有的研究成果大多以交互主体的构架为标准对于交互艺术进行分类,如孙为在其博士论文《交互式媒体叙事研究》中将媒介叙事建构分为人机交互、人际交互和媒体交互;杨扬在其博士论文《交互式电子音乐的原理与技术》中按照“对象交互式”将交互式电子音乐“分为人机交互,人人交互,机机交互,组合交互”,等等。这一类分类方法从作品的现象入手,通过区分交互主体的不同构成方式,从技术构成的角度科学而理性地进行分类,然而在一定程度上也忽略了创作主体的观念与诉求以及艺术审美标准的认知。

从电子音乐的发展历程来看,电子音乐的交互源于对实时的、非确定化的舞台表现的需求,而“实时化”“现场化”以及“即兴创作”等观念则为电子音乐附加了多媒融合、数理运算、神秘性等一系列特有的全新审美价值。因此,本文试图着眼于交互对于作品结构的作用程度,立足于创作与内容本身,从创作主体的结构手法入手,按照“预置”与“实时”的比例关系对交互式电子音乐进行分类。

一、 预置结构型

此类交互式电子音乐通常以乐谱作为交互依据,通过乐谱较为严格地规定实时演奏或演唱的行为方式,并采用人工手段控制实时演奏的效果施加以及预置电子音响的播放。呈现过程中,演唱演奏、电子音响、视频等艺术媒体之间在组织形态方面无源流关系,且不通过某种数据映射的形式进行触发与控制,仅依据时间进行同步。

(一)类型特点

在交互主体方面,此类作品交互的两端分别为舞台上的表演者和控制台前的操作者。当两者由不同人员担当时,其交互关系为“人人交互”;当两者由同一人(通常是表演者)担当时,其交互关系则变为“人机交互”。表演者在依照乐谱信息进行表演的同时,需要兼顾电子音响的实时进程,并主动配合电子音响做出相应调整。操作者一方面控制预置电子音响和其他艺术媒体的播放进程,另一方面也对实时表演所产生的音响施加混响等效果调制,但不改变其基本的组织形态。

人人交互需要通过某种形式实现现场同步,而人机交互则需要表演者对计算机发送某种形式的信号指令,以控制实时播放及效果施加。艺术媒体间的同步可通过实时的听觉或视觉信息交换得以实现,具体方式包括发送拍点音频信号、肢体动作信号或同步时间码等,也有部分作品的同步建立在表演者长期排练所积累的听觉经验和图形化乐谱的基础之上。

由于涉及纸面写作,此类作品的创作要求作曲家具备一定的传统音乐写作能力,因此,这一类别中“混合型电子音乐”居多,也包含部分“多媒体电子音乐”。从交互关系上看,由于此类作品预置化程度较高,交互主体之间所采取的通讯协议和平台较为原始,交互关系也比较简单,因此,虽然能够实现送信与受信的相互转化,但交互主体对交互进程的把控极为有限,呈现过程中的“不确定”因素也屈指可数。预置部分由乐谱、成品电子音响以及可施加于现场表演的效果处理三个部分组成,虽然表演者所进行的二度创作具有一定的自主性,但由于需要考虑如何与预置的电子音响或其他媒体之间形成默契的配合,因此,其主观能动性往往受到较大的限制,需要为整体的艺术效果做出妥协。尽管实时的效果处理与时间同步的“不确定”也能够为作品的形态构成增加一定的“不确定性”,但由于各类媒体的组织形态并未从根本上实现实时的改变,因此总体而言其现场实时的可变系数较小。

在同步方式方面,如通过拍点形式进行同步,表演者在表演时须佩戴耳机,在表演的过程中实时监听由主控制台传送的报点音频信号,并严格依据该信号指令进行表演;如通过肢体动作同步,在表演开始时表演者和播放者之间须形成默契,并且在作品呈现过程中的关键时间节点设计明显的肢体行为,依靠视觉信息实现时间同步。在呈现过程中,表演者在表演的同时须始终密切关注电子音响的播放进程,并依照乐谱上所标记的时间记号与音响图形做出相应的表演行为,因此,表演者往往需要一心多用。操作者也须对表演者的表演进程做出及时反应,于预先设计的时间节点切换播放内容或施加实时效果。在此过程中,对“不确定性”起主导作用的表演者虽然能够对电子音响的播放时间产生一定的影响,但也在很大程度上受到预置电子音响的限制。

(二)作品实例

实例1:

芬兰作曲家凯嘉·萨利亚霍(Kaija Saariaho)的作品《Noa Noa——为长笛和电子音乐而作》创作于1992 年,该作品运用了当时IRCAM 新发布的运行于Next 计算机的“ISPW”系统,电子音响的基础素材来源于长笛不同种类的演奏手法以及不同层次的声音处理,如颤音的层次可分为尖锐的颤音、普通颤音、微分颤音、振舌颤音等,而噪音的层次可分为吹奏气声、超吹泛音、过激吹奏声、对吹口讲话声、在音位上吐音的讲话声、复合音等。在表演过程中,长笛演奏者通过踏板发送MIDI 信号触发预置的混响效果和预置电子音响,实时的电子处理模块包括用于控制预置语音播放速度的时间拉伸模块、用于滑音、颤音等实时演奏的混响模块、通过基于参数分析的滤波系统实现的共振模块以及常用的和声、延迟等处理模块等。

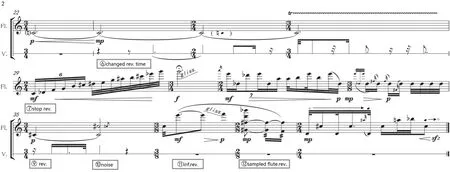

谱例1 截图包含六处实时处理信息,分别为改变混响时间、结束混响、加入混响、播放噪音、混响信息以及加入混响的预置长笛采样。由于实时效果及预置音响由演员触发,音乐的现场表演具有更强的灵活性,乐器的实时演奏与电子音响间的配合也更容易契合。在该作品中,电子音响作为独奏长笛的扩展部分为实时演奏提供了音色的拓展,并与之形成更多复调结构的可能,其为构成有机的整体音乐结构发挥了巨大作用。

此作品后期演进的版本中还加入了实时可控的视频部分,虽然交互所用的计算机平台及软件有所改变,但实时音频控制的方式依然被保留。

谱例1.《Noa Noa ——为长笛和电子音乐而作》乐谱局部

实例2:

与混合电子音乐相似,“多媒体电子音乐”中也同样存在预置化程度较高的作品。这类作品所包含的各类艺术媒体并未以数据映射的方式形成彼此控制,其基本的组织形态也不因实时交互而发生本质性的改变。美国作曲家理查德· 约 翰 逊(Richard Johnson)的作品《Musashi——为独奏长笛、数字音频和视频而作》以17 世纪日本著名的传奇浪人宫本武藏为主题,以多元化的综合艺术手段表现了其至今仍具有广泛指导意义的战略思想。作品的主题旋律取材自日本尺八的经典曲目“本调”(Hon Shirabe),预置的电子音响素材来自太鼓、尺八、日本刀碰撞和刮擦的金属声以及不动明王佛经的朗诵。

Musashi的视频部分采用5.1 环绕声制式,前置立体声道记录预置电子音响,第五声道记录拍点音响,其他声道为空白。演奏者在表演时须佩戴耳机监听拍点,为使演奏者具有更大的演奏自由度,作品在乐谱上以拍数规定特定段落的演奏时长,而段落内部的时间则由演奏者自由把控。除每个段落开始的时间节点外,实时演奏与电子音响无须进行精确的对位。此外,长笛演奏者可根据个人理解模仿尺八的各种演奏技巧,对长笛演奏的实时效果处理也仅采用了预置的混响效果。

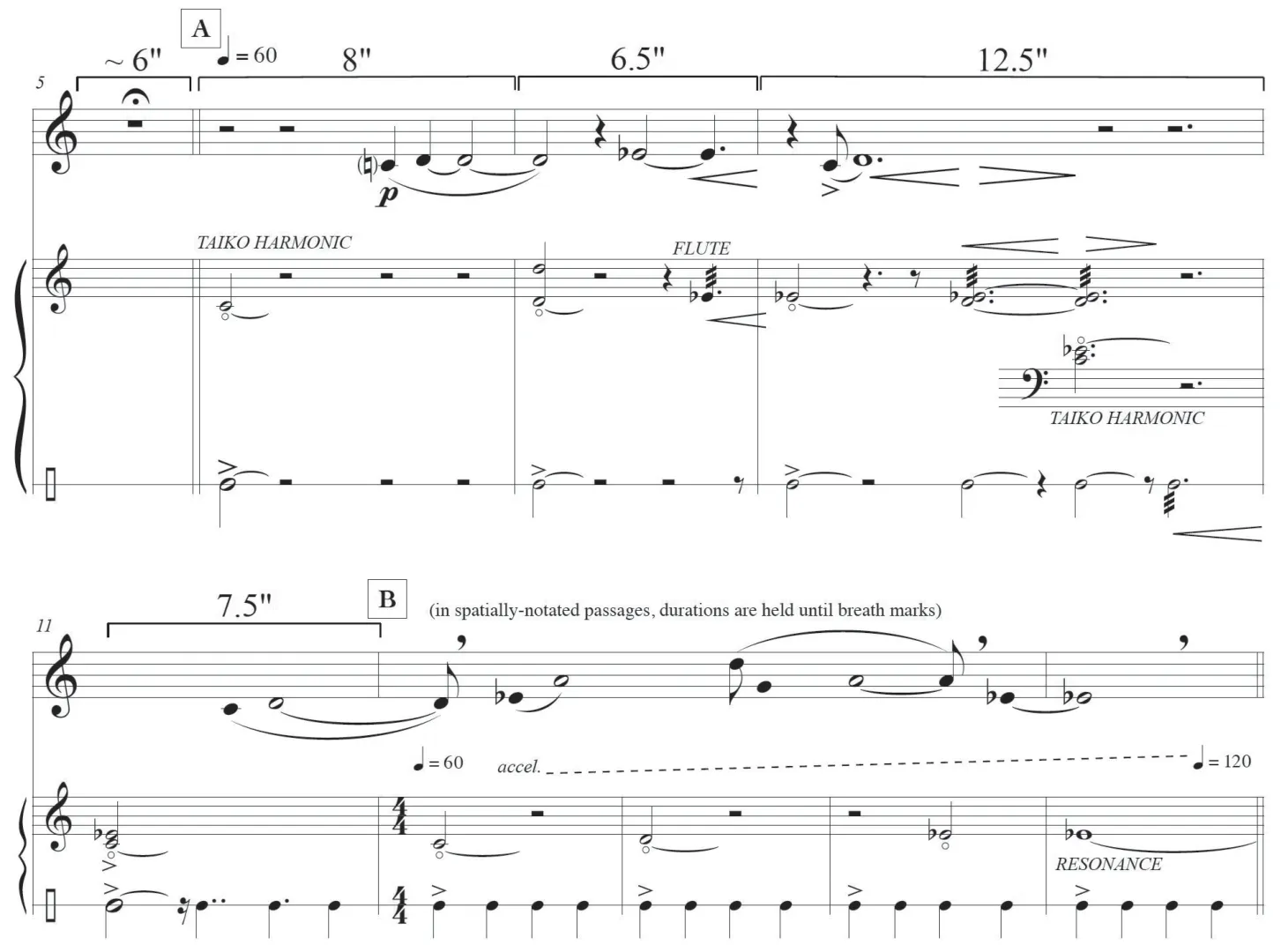

如乐谱所示,作者在长笛谱上方标记了具体的拍数,演奏者可在此期间相对自由的安排音长,只需在小节位置与电子音响契合即可。

谱例2.《Musashi - 为独奏长笛、数字音频和视频而作》乐谱局部

作品的视频部分为采用日本传统水墨技法制作的动画,其利用简洁细腻的布局,层次分明的透视效果与宫本武藏所著Book of Five Rings 一书中的文字相结合,其悠远宁静、清新洒脱的气韵与音乐部分相得益彰。

二、预置+实时结构型

此类交互式电子音乐通常以某种交互平台为依托,将交互与预置相结合,通过能量转换或数据交换实现媒体间的信息传输,并采用自动化手段控制跨媒体同步与融合。呈现过程中,各艺术媒体间的交互成为作品发展的重要手段之一,演唱演奏、电子音响、视频等艺术媒体之间在组织形态方面存在一定的源流关系,并能够通过某种数据映射的形式进行触发与控制。此外,作品的组织形态构成中包含计算机即兴创作的成分。

(一)类型特点

在交互关系方面,“人机交互”成了此类作品交互行为方式的主导,以计算机为核心的交互平台一方面建立起各艺术媒体间的通讯协议,通过数据映射形成触发或相互影响,另一方面也在作曲家所设计的运算法则下组织材料以形成听觉与视觉媒体的结构。作品中的电子音响部分由预置音响与实时生成的音响两部分组成,在表演过程中,表演者既要考虑如何与电子音响相配合,又要对在计算机程序作用下自身演奏所能够产生的音响效果或触发结果了然于胸。与此同时,实时表演所产生的媒体信息既是作品媒体构成的要素之一,又能够通过数据转换成为特定的控制参数信息。因此,单一来源的数据往往能形成多维度的参数控制,表演者的核心地位进一步彰显。

1.媒体信息数据化

在以计算机为核心组建的交互系统中,信息的接收、传导、转换与运算等机制均以数据作为对象,因此,艺术媒体各相关要素的数据化是交互系统运行的前提与基础。借助相关的外部硬件与软件程序,计算机能够对媒体的相关特性进行采样与解析,最终通过统一的数据形式记录。听觉媒体方面,除应用广泛的MIDI 数据以外,基于快速傅里叶变化技术(FFT)的Pure Data、Max MSP、Kyma 等软件均具有丰富而强大的声音数据侦测功能,能够对计算机所接收的音频数据进行实时数据分析,其所涉及的参数包括频率、音量、音色、速度、音符密度、甚至和弦分量等;视觉媒体方面,视频信息中所包含的色彩、亮度、形状、对象运动轨迹等参数也能够被程序所侦测;此外,借助重力感应、动作捕捉、压力感应等相关外部设备,计算机还能够对人的实时动作行为进行数据侦测。

2.媒体间的相互作用

数据的转换与映射是交互软件最为核心的功能。由于各类感应方式所形成的数据构成与取值范围都有所不同,因此,如何有效地形成映射关系,如何合理的转换数据形式并实现良好的运行机制,如何在媒体间产生交互的同时确保其具备良好的多元化艺术表现,这些方面都是交互程序设计需要解决的实际问题。

触发与控制是数据交互的两种基本形式。触发的运行机制类似编程语言中的“If”“Then”关系,当某项数据达到预设的门限值,或多项数据联合作用满足预设的条件时,触发条件便得以形成。控制可能是一一对应的关系,也可能是一对多,或多对多的复杂对应关系,数据之间所形成的量级关系也千变万化。因此,在数字环境下,艺术媒体间的交互模式无穷无尽,以数据为基础的交互程序设计是交互式电子音乐艺术审美构成的重要因素之一。

3.由算法生成组织结构

算法作曲(Algorithm Composition)的概念由来已久,吴粤北教授在博士论文《先锋派实验音乐之涅槃》中将算法作曲定义为“基于运算法、规则系统或结构模型等为主要技术手段的作曲体系。”当计算机成为作曲运算逻辑的设定工具与执行工具以后,它便由“被动”的运算工具转换成为具有“主动”行为能力的创作主体,当然,这种“主动”必然是建立在作曲家所预设的运算法则的基础之上的。

计算机实时算法作曲为电子音乐的实时交互开辟了全新的领域,实时演奏信息控制下的计算机程序通过算法能够产生姿态万千的声音组织形态。通过组合法、循环法、分形法、过滤法、递推法、随机选择法、模糊算法、马尔科夫法、傅里叶转换法等算法,计算机程序能够依照由实时演奏信息转换形成的各类参数进行实时运算,一方面能够生成音高、节奏、音量、声场分布等方面的全新组织结构,另一方面也能够通过加减法合成、粒子合成、调制合成、FM 合成、物理建模合成、共振峰合成等声音合成算法生成全新的音色,从而为作品提供承载着实时演奏特征的,具有极强的“不确定性”的电子音响素材。在此过程中,演奏产生的声音信息具有双重身份:既作为全新生成的组织结构的原始材料,又作为由实时数据分析系统产生控制信息的信号源。由实时演奏与算法所产生的音色与声音组织结构既蕴含了演奏中的表情信息,又具备随机与模糊算法所赋予的即兴化成分,因此,位于交互两端的表演者与计算机所产生的信息均具有高度的“不确定性”,且形成了复杂的交互关系。

与算法赋予听觉媒体的组织结构相同,通过数据映射,计算机同样能够将表演信息转化为其他媒体算法所需的参数,也方便形成全新的媒体材料与组织结构。

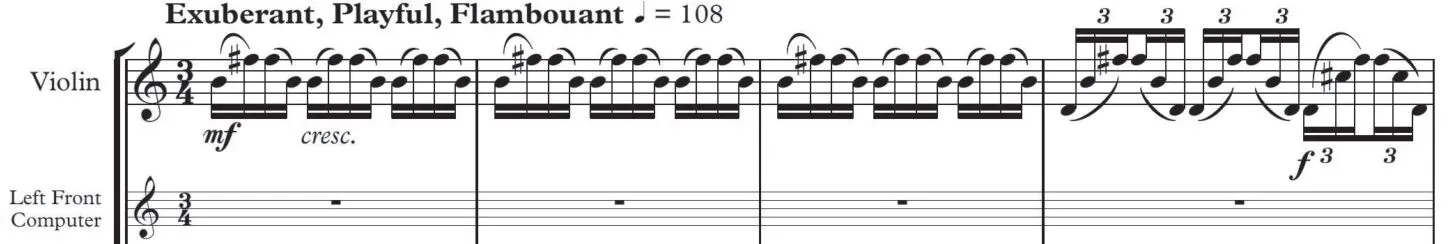

谱例3.《Music for Flute & ISPW》乐谱局部

(二)作品实例

实例1:

现就职于纽约州立大学布法罗分校的科特·利珀(Cort Lippe)教授多年来致力于交互式电子音乐的创作与研究,其创作于1994 年的作品Music for Flute & ISPW建立在IRCAM 所开发的实时的数字信号处理器ISPW 的基础上。在表演过程中,计算机对长笛演奏的音高、振幅、连续音高变化、发音、停顿、音色和节奏等信息进行实施侦测,并利用侦测到的数据对计算机实时生成的电子音响的结构及音色合成的算法实时影响和控制。时间拉伸、颗粒采样、基于FFT 的交叉合成以及和声构建、音高变化、相位变化、空间声场等常用声音信号处理都受控于实时演奏,其目的在于将表演者诠释乐谱过程中所呈现出的音乐表现力作用于由计算机输出的电子音响,从而在表演者和计算机之间构建起一定程度的交互关系。

作品所使用的主要技术是包络追踪(Envelope Follower),首先通过对演奏音量实时变化的侦测获取相关信息,然后利用这些数据一方面通过设置音量门限形成预置音响的触发,另一方面也对实时声音合成产生一定的影响。如谱例3 所示,作曲家在各电子音响触发点设计了有音高的气声演奏、在特定的音高上拍击按键、按键拍击与音符演奏同时出现等特殊的演奏技法,并通过ffp、sfz等力度形成音量的瞬间变化,当演奏音量超过预置的门限值时,预置音响即被触发。

利用包络追踪技术实时组织声音素材具有一定的风险性。由于实时演奏的音量变化具有较大的随机性,因此,如何使表演者理解音量控制对作品组织结构的重要性、如何依据表演者的演奏特点设置合理的门限范围就显得尤为重要。正如室内乐作品中个体因素对整体表现力的重要性,表演者和电脑之间的信息交换回路将对最终音乐效果起到积极的影响。电子音响中的一部分直接来自长笛演奏的实时变形,而其他预置音响材料也受控于实时演奏所形成的参数,这种具备双重功能的演奏机制在表演过程中形成了丰富的组织结构关系。与此同时,计算机产生的电子音响时而与实时演奏相分离,时而又以多种途径作用于长笛的实时演奏,在复杂的交互过程中表现了作品的主题——隆迪与卢旺达的音乐文化间的冲突与融合。

实例2:

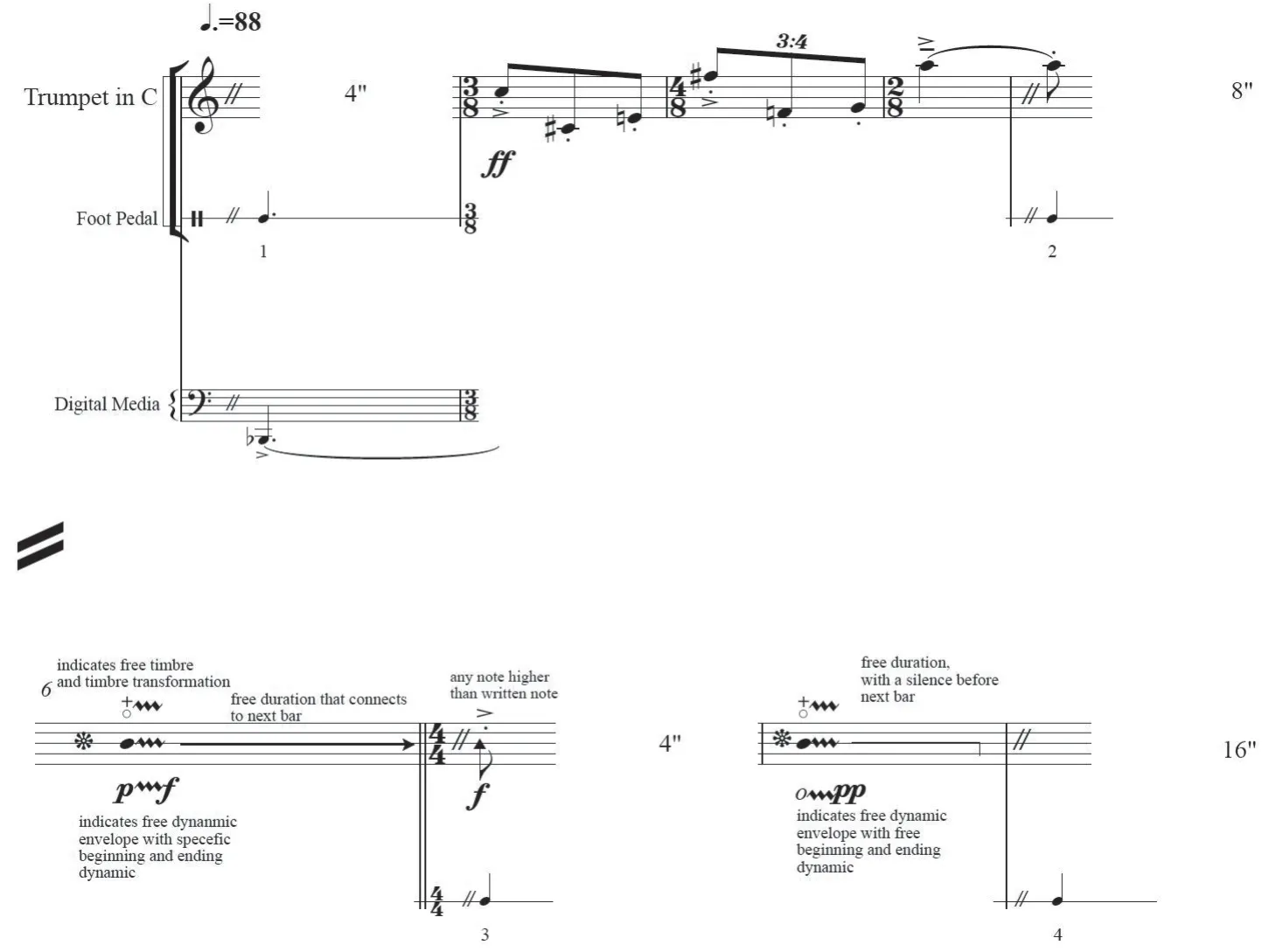

现就职于西密歇根大学的克里斯托弗·比格斯(Christopher Biggs)教授近年来的创作专注于如何将现场器乐演奏与交互视听媒体进行整合,其创作于2014 年的多媒体交互作品《Decoherence——为小号与计算机而作》将小号实时演奏、实时影像、预置电子音响以及预置视频有机结合,形成了绚烂多变的舞台媒介构成。

谱例4 所示,作品利用MIDI 踏板同时触发预置的电子音响与预置视频。摄像头所拍摄的演员的实时影像由与预置影像交替出现,视频的淡入淡出受现场演奏信息的实时控制,其所采用的技术还是基于音量侦测的包络追踪。演奏的音量被用以控制实时影像的淡入淡出,音量越大则实时影像越显著。谱例第二行星号后的两个音的音长及振幅变化均由表演者决定,因此,实时影像的透明度也随着演员即兴的音量变化而改变。

作品的音视频交互建立于Max MSP 平台之上,通过“send”和“receive”物件构成的无线数据传输,将包络追踪程序“p amp-follow”中的数据传输至一系列“jit”实时视频处理物件中,从而实现了实时演奏音量变化对于视频混编的控制。

为使小号演奏者能够充分掌握各媒体的实时呈现效果,作曲家为其设计了一个专门的演奏控制界面。通过该控制界面,表演者不仅能够设定音频的采样频率、输入增益、混音平台、输出端口以及视频的相关控制,还能够实时监看演奏与预置音响的电平比例以及最终的视频效果,因此,其对于彩排和现场演出至关重要。通过Max 程序所提供的模式切换功能,控制界面能够由“Presentation Mode”一键切换至“Patching Mode”,从而便于作曲家对程序的细节做出进一步调整。

谱例4.《Decoherence ——为小号与计算机而作》乐谱局部

三、实时结构型

此类交互式电子音乐以某种交互平台为依托,将艺术媒体间的数据交互作为作品结构组织的主要手段,以实时生成的媒体内容作为现场呈现的主要方面,预置成分相对较小。在媒体信息数据化的前提下,通过各种类型的数据交换实现媒体间的信息传输,并采用各类实时表演手段控制数据的生成与变化,从而实现具有高度现场实时特性的多媒体综合呈现。演唱演奏、动作行为、电子音响、视频等媒体之间在组织形态方面存在密切而复杂的源流关系,并能够通过各种数据映射的形式进行触发与控制。计算机即兴创作成为构成作品组织形态的重要手段,以人为主导的“人机交互”模式呈现出网状交织式的多维立体形态。

(一)类型特点

在交互关系方面,以计算机为交互平台的媒体间通讯复杂而活跃,通过数据映射所形成控制与被控制的交互关系主导着作品的发展进程,由算法实时产生的全新媒体内容也进一步丰富了作品的层次结构。由于作品中的电子音响或其他媒体绝大部分由实时演奏产生或控制,因此,表演者所面对的交互对象既与自身的表演行为紧密关联,又具有很强的随机性。从某种程度上说,表演者是在与计算机程序影响下所产生的另一时空维度的自身进行交互,这种环环相扣、不断延展的交互关系推动作品不断前行,通过复杂的映射与控制所形成的立体化交互关系构成了作品特有的存在方式。

1.控制手段多元化

无论是“幻听电子音乐”还是“交互式电子音乐”,由于强调将电子技术作为创作的核心手段,因此,声音来源的简单程度以及电子技巧的丰富程度往往是衡量电子音乐作曲家创作功底的重要标准。预置化程度较高的作品往往也会以与现场表演相统一的声源为素材创作电子音响部分,这一方式虽然实现了素材来源简单化,但与此同时,电子音响中声音的变形、再结构以及效果施加等手段大部分仍然为预置,其实时可变及可控化程度依然较低。

更为多元化的参数实时分析技术、信息动态捕捉技术以及跨媒介参数控制技术使电子音响的实时化程度大大增强。不仅声音本身能成为控制参数的来源,表演者的动作行为同样也能实时转化为控制参数。一方面,在声音实时分析技术高速发展的同时,视频的实时分析也成为了可能,而多种手段的动作捕捉技术又为数据控制提供了更多可能性;另一方面,在媒体信息全面数字化的前提下,媒体间的数字信息通讯协议得以建立,基于计算机软件平台的数字信息通讯为不同媒体的各类参数搭建了沟通的桥梁,多元化的交互控制成为现实。

2.数据映射立体化

以计算机程序为核心的数据交互构建了各艺术媒体间相互作用的基石,任一参数的改变都能够引起一系列形式复杂的内容或结构变化。如由演奏所产生的音高、速度、音色、和弦分量等信息能够引起亮度、色调、饱和度、分辨率、空间定位、形状、大小等视觉信息变化,而反之,这些视觉信息的变化同样也能够引起包括声音在内的其他媒体的信息改变,成为实时控制内容与结构变化的手段。随着媒体控制手段的不断丰富,加之各类数据转换算法的层出不穷,媒体间所能够形成的数据映射关系也呈现出立体化、多元化的趋势,多媒体交互手段在丰富作品表现形式的同时,也为作品的主题与内涵的延伸拓展创造了无限的可能。

3.乐器虚拟化

为更有效的实现表演的实时控制,进而拓宽表演者行为方式控制的途径与方法,各种类型的计算机外部辅助控制设备被用于交互式电子音乐。这些设备能够将表演的行为方式实时转换为控制数据,辅助乐器演奏的行为动作实现数据控制,甚至与计算机相结合,产生声音并控制声音的变化,从而取代真实乐器,成为各种类型的虚拟乐器。

除键盘、鼠标以外等常用计算机控制设备以外,摄像头、红外线探测仪、温度湿度探测仪、游戏控制器(如Joystick、Wii、Gametrak、Kinect 等)、Wacom 绘图板、手机、Leap motion、MYO 等通过图像分析、体感识别、重力感应、电感应、压力感应、红外感应、3D 图像感应、肌肉运动感应等技术将人的表演行为动作转换为数据形式,通过计算机程序进行数据映射与转换,并作用于各类媒体的相关参数,从而形成实时交互控制。在此过程中,计算机取代真实乐器成为音源,并借助辅助控制设备形成包括声音在内的多媒体参数控制,人与计算机之间形成了真正意义上全面化的“人机交互”。

(二)作品实例

实例1:

美国作曲家查尔斯·尼克尔斯(Charles Nichols)多年来专注于如何利用计算机交互技术发掘乐器在表现力方面的潜能,他的许多作品基于独奏乐器创作,利用计算机交互程序构建复杂的多声部结构,并依靠辅助控制设备改变音色的实时状态,同时与舞蹈、视频等媒体相结合。他创作于2014 年的作品《Il Prete Rosso——为扩声小提琴、运动传感器和交互计算机音乐而作》灵感来自于巴洛克时期意大利作曲家和小提琴演奏家,被称为“红色牧师”的安东尼奥·维瓦尔第的小提琴协奏曲。作品中,计算机程序实时录制小提琴的现场演奏,并将不同时段录制的演奏音频通过四个不同的输出端口在不同的时间点进行回放,实时演奏与回放音频相配合,从而构成复杂的多声部关系,并利用环绕声系统营造三维立体声场。在此过程中,通过实时采样回放技术,小提琴演奏者与“曾经”的自己进行实时交互,在保留演奏信息的同时实现了多人重奏的实际效果,而其交互模式兼具了“人人”与“人机”两种不同机制。作曲家实时控制哇音、移相以及延迟效果对回放音频的影响,同时,小提琴演奏者手腕上的运动传感器跟踪弓和手臂的运动状态,其产生的数据直接影响哇音效果的频率扫描参数。

谱例5.《Il Prete Rosso—为扩声小提琴、运动传感器和交互计算机音乐而作》乐谱局部

谱例5 是作品第1-4、17-20 以及189-191 小节的乐谱截图。小提琴的第1-16 小节的演奏被实时录制,在第17 小节由1 号音频端口回放输出,并与实时演奏形成重奏关系。其后,又在第188 小节由1 号音频端口回放输出,同时与实时演奏以及2、3 号音频端口回放的其他时段录制的音频相同步,从而实现四声部重奏关系。

Il Prete Rosso曾多次展演,其首演于弗吉尼亚理工大学苔藓艺术中心的立方体剧院,为全面实现声音的环绕效果,当时使用了124.4 通道的3D 环绕声系统进行回放。

实例2:

日本作曲家畠山明子的作品Soak创作于2015 年,是一部为名为“余晖”的特制互动装置、显像管电视以及现场视频而作的交互式电子音乐作品。在呈现过程中,表演者往黑纸上拨撒盐粒,并不断改变盐粒的分布状态,其所形成的黑白图形被摄像头实时记录,并传送到模拟电视机的屏幕上。分布于屏幕表面的27 个光敏感应器对屏幕所显示的亮度进行侦测,当感应到高亮度的白色时,与感应器相关联的电子音响即被触发。同时,电视屏幕的实时变化通过摄像头传送至投影仪,被放大的电视屏幕成为了作品的视频部分。通过“余晖”,表演者建立起了视觉信息与听觉信息之间的信息通讯,盐的布局和厚度都会对声音的构成产生影响,而声音的状态又会影响表演者改变盐粒布局的决策,作品便在如此循环交互的方式下不断发展延伸。

该作品的创意受到发源于欧洲的心理疗法——“沙箱疗法”的启发,试图表现表演者内心深处意识与无意识之间的沟通与对话。作者将“沙箱”中的“沙”置换成广泛应用于各类祭奠仪式中的,被赋予“清洁”象征的盐,其目的在于利用盐所附加的文化意味表现非语言的思想和情感。作品的声音部分来源于不同金属盘子敲击的采样,作曲家特意设置了一些频率相近的音响,意在模仿加麦兰钵和西藏颂钵所特有的频率干涉的效果。直观的表演行为与具有图像失真效果的显像管电视象征不同的心理视角,盐层的厚度会影响屏幕显示的亮度,而光敏感应器能够将不同的亮度转换为不同的数值,通过Max程序映射到声音的增益,从而实现了屏幕亮度对于音量的控制。通过这种方式,显像管电视不稳定的亮度显示也会导致声音的实时微变,从而将模拟电视所特有的失真效果转化为声音的细节表现。

Soak以构思精妙的交互设计实现了极具观赏性的舞台呈现:盐布局的偶然性对应声音构成的偶然性,显像管电视的失真效果对应声音的细节表现,裸露的感应器及连线成为物化的媒介纽带,作曲家利用声音、图像、动作、装置等媒体间的实时交互构建起作品极具“不确定性”的组织形态,利用特定的材料与行为方式直观而充分的表现了作品的主题。

结 语

相对于幻听电子音乐,交互式电子音乐与之最显著区别在于其呈现过程中的可变因素,这些因素所具有的一定程度的不可控性与不可预知性造就了交互式电子音乐的“不确定性”,也造就了交互式电子音乐美学层面的最显著特征。对于艺术作品的审美而言,作品的形式与其所表现的内容与观念所具有的“不确定性”极为重要。不确定性关乎主题的多义性,艺术家往往以“留白”等形式为受众提供多层次的想象空间,而基于不同文化背景所产生的思想与情绪的个体差异正是艺术所追求的审美价值重要组成部分。对于音乐、舞蹈等表演艺术而言,呈现过程中所具有的“不确定性”同样重要,表演过程中所包含的技巧失误、情绪波澜以及意外偶合等不可预知的“不确定性”正是其审美价值所在。传统音乐表演形式中,演员二度创作过程中的即兴化的美感存在于其对音准、节奏、速度以及技巧的细节把控之间,这类美感是“幻听电子音乐”所不具备的,而“交互式电子音乐”则可通过对频率、时间、声场、合成技术等参数的实时控制或随机运算实现这种“不确定”的美感,甚至可以联合其他艺术媒介将“不确定”的范围进一步扩大,从而实现全景式的现场审美体验。