混合式教学实践中的人体解剖学课程思政建设*

左中夫 阎文柱 肖建英

(锦州医科大学,1 人体解剖学教研室,2 教务处,锦州 121001)

“课程思政”指的是将思想政治教育融入专业知识中的一种教育理念,2017年由教育部在全国高校推广实行,已经成为当前高等教育改革的焦点和新趋势。将课程思政融入医学教育有助于学生形成良好的医德,在未来建立良好的医患关系[1]。医学生接触人体解剖学较早,在人体解剖学中融入课程思政,对于医德的培养具有“启蒙”意义,而且人体解剖学以正常人体标本为研究学习对象,与思政教育具有天然的亲和力。混合式教学融合了现代与传统教学理念和教学手段,在课程思政建设中取得了良好的效果[2]。有鉴于此,本研究探讨了“混合式教学”教学下的人体解剖学课程思政建设。

1 混合式教学的教学理念

“混合式教学”是董为人等[2-3]提出的一种全新教学理念,不仅是多种教学手段和教学方法的混合,而且包含教学内容的混合,将思想政治、人文、历史和哲学等多种因素融入到专业课教学之中,拓展了专业知识的深度和广度。混合式教学以学生为中心,通过教师的教学引导,有效地培养了学生的学习能力,提高了学习效果,实现了以文化人,以德育人的教学目的,是实现立德树人的有效途径。

2 实现人体解剖学课程思政建设的途径

2.1 人体解剖学课程思政建设的总体原则

人体解剖学有自身的学科特点,课程思政建设要尊重人体解剖学教学规律,不能为了思政而思政,要潜移默化地融入思政元素,以便更好地发挥思政教育目的[3]。我们设计的课程思政目标是:“培养学生的社会主义核心价值观,树立严谨求实的科学态度和仁心仁术的职业道德风尚”。

2.2 讲好第一次课

第一次课事关学生对人体解剖学的第一印象,直接影响学生的学习兴趣。绪论中的解剖学发展史既讲述了学科的发展历程,也包含了大量的人文因素。第1次实验课特有的感恩“无言良师”仪式既是医学教育中别具一格的思政建设,也是全国各医学院校正在陆续开展的独有医学人文教育。

2.2.1 第1次理论课 绪论提及中医经典巨著《黄帝内经》中就出现了“解剖”一词,书中记载“若夫八尺之士……其尸可解剖而视之”,我国南宋和北宋时期就有了人体解剖绘图《五脏六腑》和《存真图》,这一时期的《洗冤集录》对人体的骨骼和胚胎有了更为详细的记载,及至清朝《医林改错》一书,更是以实际尸体解剖为基础,对古代医书错误之处进行了纠正。这些讲解能极大地激发学生的民族自豪感和爱国热情。

讲解国外人体解剖学发展史时,要强调希波克拉底和亚里士多德等先哲的开创精神,在举步维艰的时代取得了开创性的成果。对于研究的错误之处要引导学生们正确认识历史局限性,以马克思主义的历史分析法科学地评价这些人物对人体解剖学发展做出的贡献。“近代解剖学之父”维萨里对人体解剖学发展的贡献要适当拓展介绍,维萨里偷偷地解剖尸体,纠正了大量传统人体解剖学理论的错误观点,却因此挑战了教会的权威并献出了宝贵的生命,以此教育学生崇尚科学、勇于实践、敢于探索的精神。

2.2.2 第1次实习课 学生们第1次近距离接触人体标本,新奇兴奋之余往往对人体标本不够重视,不够珍惜,在标本旁不够严肃,讨论学习无关的内容,甚至随意拍照,无意识的损坏等。第1次实习课开始前,教师带领学生在遗体捐献厅,结合墙壁上的画像介绍遗体捐献者的生平事迹,介绍他们为医学的奉献精神,感受“无言良师”及其家属的大爱。随后带领学生诵读解剖学誓词并静默1 min,然后再返回实验室。通过第1次实习课的人文教育,有助于消除学生对标本的恐惧心理,引导学生对生命意义的反思,培育学生尊重生命、敬畏生命、热爱生命的人文环境,对于引导学生树立良好的职业道德有重要作用。

2.3 线下课程思政建设途径

2.3.1 联系生活实际和临床疾病 讲到黄骨髓与红骨髓的时候与再生障碍性贫血联系起来,通过介绍骨髓的捐献移植,培养学生关爱他人的人文情怀。讲到肝的时候介绍脂肪肝,倡导学生健康的生活方式,以契合“健康中国”的大思政。通过介绍“暴走妈妈”为儿捐肝的案例,让学生们懂得感恩,对于至亲至近的人更要心怀感恩,培养学生们仁心仁术的医德。

2.3.2 联系中国经典文化,培养文化自信 《人体解剖学名词》(第2版)审定公布了6 425个人体解剖学词条,记忆难度较大,需要适当讲解,以帮助理解记忆。比如向学生介绍“杵臼关节”的“杵”即“只要功夫深,铁杵磨成针”的“杵”,学生自然联想到勤奋努力。可以介绍“内眦”的“眦”即杜甫《望岳》一诗中“荡胸生层云,决眦入归鸟”的“眦”,指“眼角”。通过这一解释,学生不仅理解其含义,也再次感受到传统诗词之美,头脑中自然浮现出壮丽秀美的祖国山河形象,对祖国的热爱之情也因此油然而生。

2.3.3 培养实事求是,不固守盲从的求新精神 “尽信书,不如无书”,解剖学学习亦如是。教材中描述坐骨神经在腘窝上角形成2大分支——胫神经和腓总神经,但在有些人体标本中,只有2大分支而没有坐骨神经。还可以介绍2017年《Nature》发表肺有造血的功能。以此让学生懂得学习不可教条,不能思维固化,墨守固有知识。

2.3.4 结合时事政治宣传党的政策 介绍眼球的时候,通过希望工程形象代言人“大眼睛女孩”,引入希望工程的介绍,让学生了解希望工程的意义和作用。讲解晶状体的时候引出白内障疾病,介绍国家的“光明扶贫工程”对贫困白内障患者免费治疗。这种课程思政建设是培养学生爱党爱国情怀的有效途径。

2.4 线上课程思政建设途径

2.4.1 教师为主导原则 网络信息来源丰富、良莠不齐,学生的知识水平有限,去伪存真能力不足,容易被错误思想误导。对于小规模限制性网络课程(small private online courses,SPOC)教学平台的视频模块、文档模块、作业布置以及讨论区进行课程思政建设时,教师要充分发挥引领作用,以防学生出现不当甚至错误的意识倾向。

2.4.2 以学生为中心原则 让学生成为教学活动的中心,邀请学生参与SPOC教学平台的建设,能使网络教学平台更加活跃[4]。学生围绕“胆汁产生及排出途径”这一知识点,在课后讨论区设计了一个话题“吃早餐为什么能预防胆结石,哪些人关心你吃早餐”。这一话题不仅体现了健康生活的意识,达到了学以致用的效果,而且贴近生活实际,学生踊跃留言,对那些身边被忽视的关爱进行了反思。

2.5 线上与线下课程思政相衔接

课程思政要在线上教学及线下教学同时展开,紧密衔接。需要强调的是,混合式教学的主体和主线是人体解剖学专业知识,课程思政不能喧宾夺主,要利用课堂教学的主渠道开展人体解剖学课程思政建设,“要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。

3 教学效果反馈

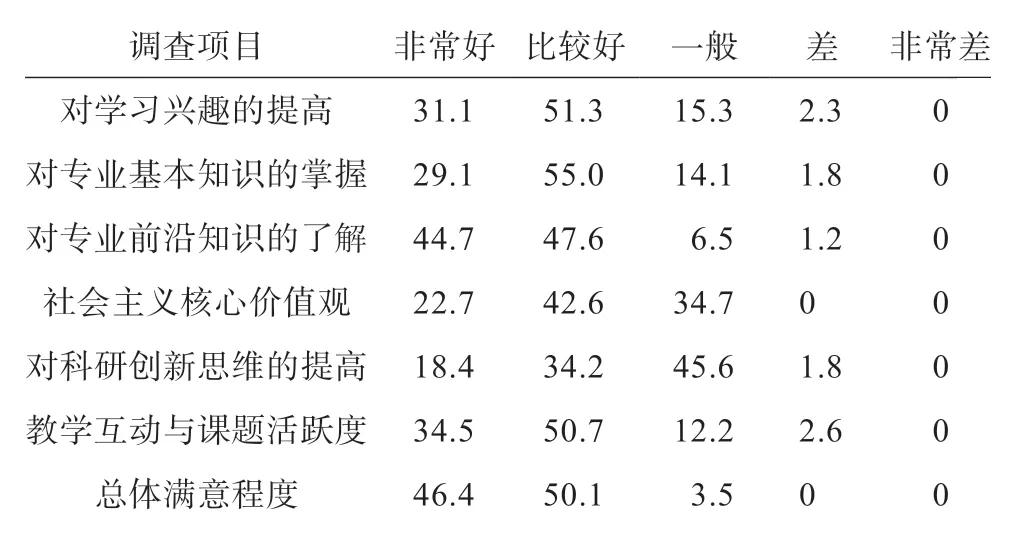

针对解剖教学融入课程思政的教学效果,向2017级至2019级的临床医学、麻醉、口腔、影像、药学及护理专业的本科生发放并分析了1 048份网络调查问卷,学生的总体满意度为96.5%,普遍认为基于混合式教学的课程思政内容传递了“正能量”,开拓了视野,提高了学习兴趣,有助于人体解剖学知识的学习(表1)。

表1 教学效果反馈评价表(n=1 048,%)

4 教学反思

课程思政是实现立德树人的重要举措,是“把思想政治工作贯穿教育教学全过程”的必然要求。从教学效果的反馈评价来看,学生对融入课程思政的人体解剖学教学接受程度比较高,但相对而言,社会主义核心价值观的传递效果仍需进一步提高。思政因素的挖掘是课程思政建设的关键和难点问题[5],而且课程思政建设不能仅靠思政因素与专业知识点的零星结合[6]。未来的人体解剖学课程思政建设,需要教师进一步提高课程思政意识和能力,充分挖掘思政因素,并在现有工作的基础上,在教学目标、教学内容、教学形式、评价方法等方面形成一套完整的体系,这些将是未来人体解剖学课程思政建设的重点和关键所在。