外周血网织血小板百分比检测对血小板减少及输注无效的意义

谢慈嘉,赵清,杨皓云,何聚莲

(广州中医药大学第三附属医院检验科,广东 广州)

0 引言

血小板减少症是血液病中最常见的分类之一,当体内血小板极度减少时,易造成人体大出血,严重威胁人类的生命安全。目前治疗血小板减少症最常用且有效的方法主要是进行血小板输注,但随着近年来血制品的滥用,血小板输注无效的情况也越发严峻,这不仅造成了血制品资源的浪费,还给病人造成许多严重后果。网织血小板是从造血系统中释放到外围血的新生血小板,其细胞内还残留较多的遗传物质,因此网织血小板有其特异性。本研究利用此特异性来检测外周血中网织血小板的百分比,可以较准确的反映体内血小板的情况[1],对血小板减少症患者治疗有指导意义,并减少血制品资源的浪费,同明减低血小板输注无效的发生率。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年1月至2020年5月期间我院血液科收治的45名血小板减少症患者作为研究对象,并将患者分为ⅠⅡ两组。Ⅰ组患者为血小板输注无效(PTR)组,共20例,其中男性患者12例,女性患者8例,年龄17-65岁,平均(32±15.6)岁。Ⅱ组患者为血小板输注有效组,共25例,其中男性患者18例,女性患者7例,年龄20-63岁,平均(33±12.3)岁。另选择同时期到我院进行体检的健康人群40人作为对照组Ⅲ,男女均各设20例,年龄17-63岁,平均年龄约(34±17.2)岁,排除一切有影响血小板计数疾病。对比上述分组的临床资料,不存在统计学差异P>0.05。本研究经本院医学伦理会审核通过。

1.2 研究方法与方案

1.2.1 检测仪器与试剂

外周血网织血小板及其他血小板相关参数采用希森美康NX-1000进行检测,检测用试剂均用本公司生产完装试剂,实验期间仪器运行正常,质控在控。

1.2.2 研究标本采集与准备

参加本研究的三组人员均空腹8h,在清晨真空采集静脉血2 mL,使用EDTA-K2抗凝,采集后的血液标本常温保存,并于在半小时内完成网织血小板及其他血小板相关性项目的检测。其中Ⅰ、Ⅱ研究组,在输注血小板前1天及输注同等量机采血小板后连续2天采集血液,作为疗效观察对比。确保采血过程顺利,排除抽血过程因血液凝固或抗凝剂混匀不均等导致血小板假性减小的情况。

1.2.3 检测过程

检测过程均由有资质的检验人员严格按照操作规程进行操作,杜绝一切人为因素的影响,确保检测结果的准确性与可靠性。

1.3 统计学方法

本研究相关数据采用SPSS统计软件进行分析处理,计量资料用(±s)表示,检验方式为t,而计数资料用率(%)表示,检验方案为χ2,当所得P<0.05,则表示有统计学意义。

2 结果

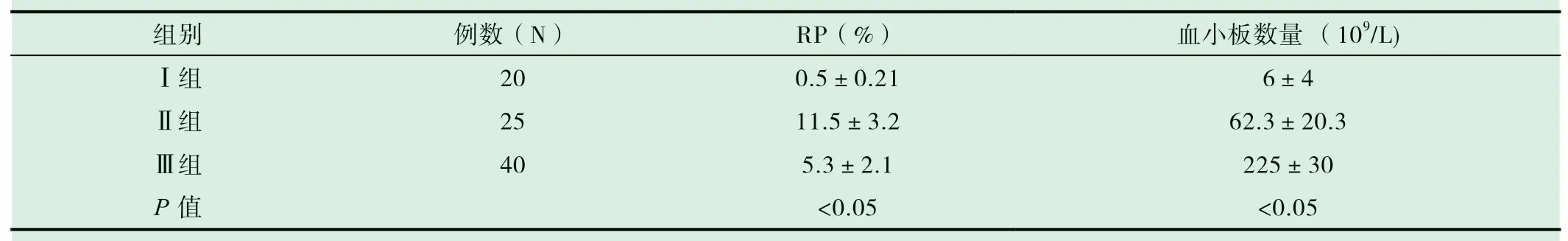

2.1 对比患者组与健康组网织血小板百分比与血小板数量

如表1所示,在输注同等量机采血小板两天后,Ⅰ组血小板输注无效患者的网织血小板百分比及血小板数量明显低于Ⅱ组血小板输注有效患者。同时,Ⅰ组血小板输注无效患者网织血小板百分比及的血小板含量也明显少于健康体检者,P<0.05,Ⅱ组血小板输注有效患者网织血小板百分比明显高于健康组,P<0.05。但血小板数量仍低于健康组(P<0.05)。

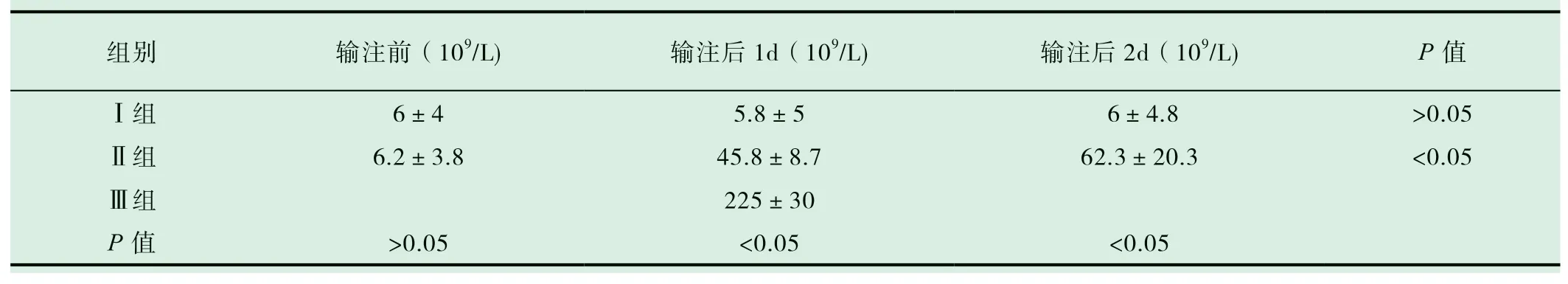

2.2 对比Ⅰ Ⅱ组患者在输注血小板前一天及输注血小板后两天的网织血小板百分比与血小板数量变化

如表2、3所示,在输注血小板前一天与输注后的连续两天外周血中,Ⅰ组(血小板输注无效)患者中,无论网织血小板百分比(%)或血小板数量都未发生明显变化,变化不存在统计学意义,P>0.05。Ⅱ组(血小板输注有效)患者,在血小板输注前后网织血小板百分比(%)及血小板数量均产生明显的变化,变化存在统计学意义,P<0.05。而且在输注血小板后的第一天、第二天网织血小板百分比及血小板数量分别存在统计学差异,(P<0.05)。

表1 两患者组输注血小板两天后与健康组网织血小板百分比及血小板数量

表2 两患者组在输注血小板前后网织血小板百分比(%)变化

3 讨论

血小板减少症是血液病最常见的分类。是指外周血小板计算异常减少的情况。血小板减少可导致人体血液、消化、呼吸、神经、心血管系统出现疾病。血小板减少还可导致人体出现类流感症状,并可触及浅表淋巴结,导致肝脾肿大等[2],目前研究表明,导致血小板减少的原因是多种多样的,其中最常见是血液系统类疾病,其它如药物、脓毒症、外界环境因素等也很大程度引起血小板计数异常。血液标本采集过程失误或由于采集容器的原因往往会造成血小板的假性降低[3]。

目前对血小板减少症最直接有效的治疗方法为血小板输注。但近年来由于反复大量的输注血小板导致血小板输注无效情况越发普遍。这不但造成血液资源的浪费,还对血小板减少症病人的治疗带来不良影响,严重的甚至能造成病人死亡。因此,血小板输注无效应引起足够的重视。现代的研究表明造成血小板输注无效的原因主要有非免疫因素和免疫因素,而免疫因素是导致的血小板输注无效最主要的原因[4]。反复输注血小板是导致血小板抗体产生最常见的原因,也是导致血小板输注无效的最重要的原因[5-6],抗-CD36抗体、CD4~+CD25~+调节性T细胞及转化生长因子-1、HLA-C基因[7-9]等研究在各方面进一步表明了血小板输注无效的复杂性与难治性。及早发现血小板输注无效情况显得尤为重要。

本研究利用希森美康NX系列血球仪检测外周血中网织血小板百分比及血小板数量来辅助诊断血小板输注无效,拥有其独特的简便性、快捷性、重复性。网织血小板(RP)为骨髓中刚释放到外周血中的新生血小板,因其未完全分化成熟,胞体内还残留部位核酸类物质 ,且其细胞体积较大,活性较强。相比起流式细胞术检测网织血小板[10],NX系列血球仪利用半导体激光、核酸染色、鞘流电阻抗检测等方法[11],能更快,用血量更少,重复性更好的检测外周血网织血小板的百分比。

本次选取45例血小板减少症患者进行研究,得出的结果为血小板输注无效组在输注血小板前后,网织血小板百分比及血小板数量并无明显的变化,P>0.05。血小板输注有效组在输注血小板前后网织血小板百分比及血小板数量存在明显差异,差异有统计学意义,P<0.05。两患者组在研究期间,血小板数量均与健康对照组存在差异,P<0.05。对于网织血小板百分比,血小板输注无效组在输注血小板前后都处于低百分比状态,与健康组有统计学差异,P<0.05。血小板输注有效组在输注血小板前网织血小板百分比处于低水平,与输注无效组无异。在输注后网织血小板百分比产生差异,差异与输注无效组及健康对照组均有统计学意义,P<0.05。

表3 两患者组在输注血小板前后血小板数量(109/L)变化同时与健康组对比

综上所述,检测外周中网织血小板的百分比可作为血小板输注是否有效的参考指标,亦可作为血小板输注无效症的辅助诊断方法。采用血球仪分析外周血小板百分比具有快速、普遍等优点。能快速,准确检测血液的相关性疾病,其安全性和稳定性已得到认可。