浅谈地方建筑形态在高铁站设计中的应用

——以楠溪江高铁站为例

蔡 晗,刘 洋,张遵义

(华东建筑设计研究院有限公司规划建筑设计院,上海 200040)

1 研究背景

自2008年中国第一条高速铁路京津冀城际通车运营以来,中国正以高速的姿态迈入一个“全民高铁的时代”“高铁经济”带动城市与城市之间的经济的一体化协调发展,创造了中国经济增长的奇迹。现今我国经济飞速发展的重要时期,作为城市门户形象的高铁站建筑形态体现地方建筑特色,地域文化特征已经成为业内的热点话题。本文主要就避免千篇一律的铁路客运站房形象,在大空间、现代化技术充分运用的大型公共建筑中体现地域文化内涵,打造城市名片等进行探讨,寻求更好的彰显文化魅力的方式。

2 项目概况

温杭铁路起于杭州枢纽杭州西站,止于温州地区温州南站,远期引入沿海高铁温州东站。是浙江省实现温杭同城化、温州同城化的最快捷通道,实现“一小时交通圈”,将促进楠溪江融入全省乃至长三角一体化发展格局。

2.1 站场区位

楠溪江站位于浙江省温州市永嘉县东部枫林镇,国家级旅游风景名胜区楠溪江中游东岸,车站距离县城38km,距离永嘉县枫林站1.3km。作为温杭铁路重要的枢纽,枫林镇是楠溪江风景名胜区的中心,也是区域一级交通枢纽,旅游资源和区位优势明显。

2.2 车站规模

楠溪江站远期年客运量可接纳23万人,最高聚集人数为400人,其站场规模为2台4线,设基本站台中间站台各一座,8m宽旅客进出站地道1座;站房总建筑面积为10000m2,楠溪江站综合交通枢纽是一个集公交、出租、私家车、网约车等各种交通方式为一体的客运综合体。

2.3 站区规划理念

枫林镇是集旅游休闲集散、文化体验与休闲宜居为一体的楠溪江特色旅游门户小镇。楠溪江站于周边一定范围内的城市区域以TOD理念一体化开发、融合发展、以取得最大的经济、社会和环境效益。秉承铁路总公司按照新发展理念要求,提出“畅通融合、绿色温馨、经济艺术、智能便捷”的十六字方针及“精心、精细、精致、精品”的建设要求,楠溪江站交通枢纽以“站城融合”作为规划设计理念,从城市发展、交通综合、功能复合、绿色结合、智能统合等多个方面入手规划。

2.4 总体布局

总体布局为“一心(枢纽核心区)、两轴(高铁交通发展轴、城市发展轴)、四区(高铁核心区、站前枢纽区、城市综合开发区、站区配套区)”,纵向主轴线穿越主站房,连接站前枢纽区并延伸至城市综合开发区,横向辅轴沿铁路东西向延伸构成防护绿带,十字交叉的空间格局将站区和城市紧密联系起来,形成稳定、有机的整体,见图1。

2.5 交通布局

站前枢纽因地制宜,本着到对山体开挖最小的原则,采用立体交通组织的模式,令人、车形成良好的分流,避免各种交通方式的交叉。

图1总体布局

利用地势高差,巧妙的将站前枢纽区域设计为三个标高层次:站房层设计标高为72.4m,主要组织乘机动车进站的旅客的快速落客;楠溪江站为线侧平式站型,因此考虑到出站层的设计高度,站前景观广场及出租车、网约车、私家车设计标高为66.0m,主要组织人流的集散与非公共交通车辆的停发需求;公交车车场及大巴车车场设计标高为58.0m,主要组织公共交通车辆的停发需求,并结合一定量商业开发一同规划,有效的利用公共交通的人流量大的特点,最大化提升商业开发的使用效率与商业价值。

综合枢纽通过站前高架匝道与城市主干道路衔接,提高了快速进出站的效率,避免与城市交通交叉干扰,城市综合开发区通过步行空中廊道与站前景观广场连接,形成舒适的站前慢性系统。

2.6 站房功能

平面功能与空间设计力求达到“以人为本”的设计原则,一层空间将售票厅及附属服务用房的基本功能尽可能布置在建筑面宽两侧的两柱跨内,中间柱跨全部提供给旅客候车空间;二层空间两侧为设备用房及办公功能;广场标高层设置为出站厅,出站厅与站前广场联通,与站前出租车、公交车及旅客大巴车换乘。合理组织旅客站房内的流线,使旅客以最小的步行距离和最短的时间完成在车站内的候车活动。

3 地域建筑形态与设计表达

3.1 地域文化

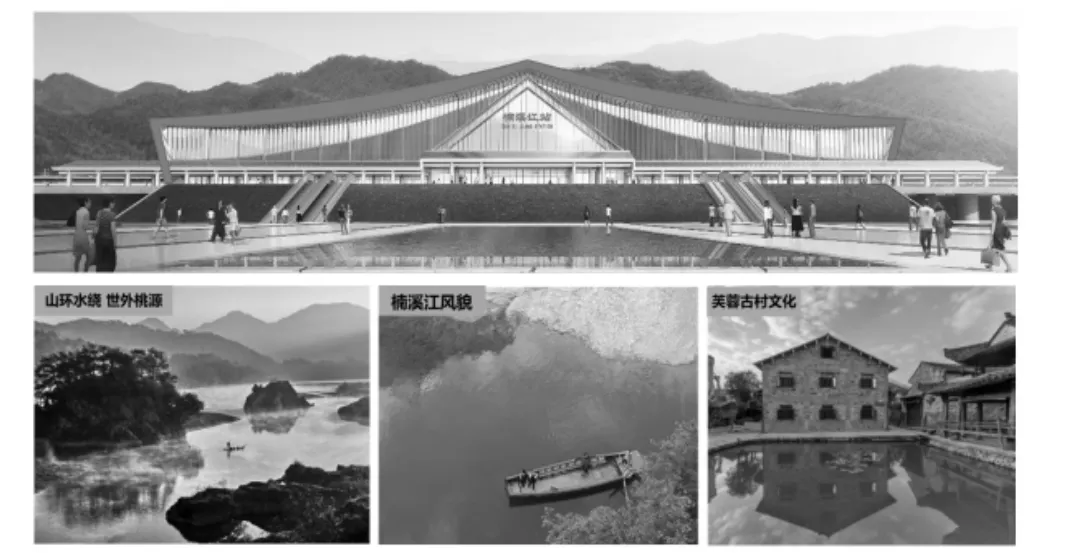

枫林镇,山环抱而四合,水曲折而西流,是楠溪江中心腹地的璀璨明珠。随着未来杭温高铁的通车及楠溪江高铁站的建成,枫林镇的楠溪江门户地位突显。

楠溪江作为国家AAAA级旅游区,世界地质公园,内有大量的国家重点保护珍贵树种。直到今天依然保有着纯朴的世外桃源般的气质,孕育了中国山水诗的摇篮,被称为一条“流诗的江”。

近年来,随着楠溪江旅客接待持续增长,实施全域旅游促动战略,依托楠溪江具有和雁荡山建构区域大旅游框架,以山水游览、古村落文化特色为主,打造集生态、休憩、度假、历史为一体的全产业链旅游IP。

3.2 地域建筑特点

楠溪江在浙江省东南部永嘉县,是瓯江最大、也是最后一条支流。独特的自然环境孕育出别具一格的文化传承以及建筑风貌。楠溪江建筑风格非常平淡天然,最淳朴自然的民间建筑风格占据了主导地位,大多数建筑物是独立的,保持着自己的形象以及个性。楠溪江地区建筑大多向外开敞,给人以宽敞舒爽、亲切安逸的感觉。总体来说楠溪江流域建筑是一个独立的且富有鲜明特点的建筑文化圈。

楠溪江建筑大都是木结构,抬梁式和穿斗式。前者多用于宗祠、庙宇等公共建筑,后者多用于一般住宅建筑。其中最有特点的是公共建筑会采用“偷柱造”,以扩大内部空间的自由度。建筑舍去了复杂的装饰构建,给人以朴素亲近的感觉。在处理大面积屋顶上,采用双曲面使得屋顶生动飘逸。另外楠溪江流域的建筑多采用悬山式屋顶,但是区别于传统歇山式屋顶,在山墙面会挑出更多,为了保持屋面的完整。

3.3 设计表达

3.3.1设计理念——山水桃源·诗韵楠溪(见图2)

图2设计理念

3.3.2地域文化融入

建筑正立面轮廓以楠溪江的名山秀水为设计创意原型,以灵动并富有张力的曲线轮廓很好的将建筑与天然的风光、人文景观融为一体,使得建筑秀美灵动并富有诗意,见图3。

图3地域文化融入

3.3.3自然环境考量

考虑到当地多雨及建筑西晒的因素,建筑一层设置为进站雨棚,提升旅客的出行体验,细节设计以楠溪丽水街为灵感,形成具有古色古香的古街韵味的进站长廊,也是为旅客展现南溪风貌的城市展廊。通过线描、纹饰等手法,将地方文化精致、高雅的反映在楠溪江站的各细部设计中,见图4。

3.3.4建筑材料选用

建筑主体以灰白色石材屋顶为主,配以玻璃幕墙,外衬金属百叶,简洁大气而富有传统气息,建筑整体端庄大方而又灵动飘逸,有着深厚文化底蕴的建筑形态,将赋予车站深刻的地域风格和独特气质。

图4自然环境考量

站房设计注重强调自然采光和自然通风,同时控制玻璃幕墙的比例,在造型上尊重客站功能的同时,力求体现地方文化的表达,结合站区整体城市设计,做到引领和尊重相结合,创造与地方文化和环境对话的现代交通建筑,为楠溪江定下了审美基调和文化基调。

3.3.5现代技术运用

屋顶由钢桁架和金属直立锁边屋面系统和侧高窗的金属遮阳组成。屋面及外立面所用金属板材造型简洁、规格统一,造价经济合理,耐久性好,维护方便。立面玻璃幕墙采用可开启的双层隔热玻璃,既确保了大厅朝向城市的通透性,也注重环保和节能。玻璃幕墙外竖向金属格栅,具有美观和遮阳的双重作用。

3.3.6以人为本体现

旅客由进站口进入宽敞明亮的候车厅,仿佛一下子离开了喧闹的城市,丰富的空间依次展开,如同热情好客地欢迎来到楠溪江的游客。室内主要采用木色金属铝板,以形成丝带状的流动感,其他装饰材料均采用灰色和白色等浅色调,体现楠溪江山水特有的风貌,也营造了一种温馨、亲切的气氛。

4 结语

高铁客站的设计是一个系统而复杂的过程,放之四海而皆准的设计策略与原则需要避免。在设计过程中,设计者不但要考量如何顺应自然,尊重地域文化,更应该注重传承历史,深挖精神内涵,展现时代特征。整个设计要展现地域文化,更要让旅客产生认同感。