粤港澳大湾区人才集聚与空间分布格局研究

□ 张颖莉

一、引言

人才作为能力和素质较高的人力资源,是累积创新动能、推动社会变革以及促进产业结构升级的关键要素,是经济增长和社会发展的重要引擎。人才集聚可以促进科技创新、吸引高技术产业集聚、加快城市集聚的形成,也是中国城市群发展和中国特大城市向世界中心转变的重要驱动力。粤港澳大湾区是建设世界级城市群、塑造国家竞争优势的空间载体,人力资本的积累和提升是粤港澳大湾区高质量发展的根本保障和有力支持。但是与国内其他一线城市以及国外三大知名湾区对比,粤港澳大湾区无论是人才集聚力还是人才吸引力都存在着差距。从人才规模来看,根据全球化智库(CCG)发布的《粤港澳大湾区人才发展报告》显示,在粤港澳大湾区“9+2”城市中深圳人才总量最高,2016 年达到510 万人,与北京相比还有差距,截止到2017 年6 月,北京人才资源总量已经增长到651万人。从人才质量来看,根据2015年全国1%人口抽样调查数据显示,在粤港澳大湾区接受过高等教育的人口仅占常住人口的17.47%,而旧金山湾区本科及以上的劳动力占全体劳动力的比重达到46%,纽约湾区达到42%,均远高于美国28%的平均水平。从人才吸引力来看,根据《全球人才竞争力指数(GTCI)报告》显示,在全球城市人才竞争力指数榜单中,旧金山、东京、洛杉矶和纽约等湾区城市稳居前三十名,深圳和广州作为粤港澳大湾区的主要核心城市排名分别是73位和77位,对人才的吸引力相对较弱[1]。

粤港澳大湾区作为区域经济发展的重要战略,其建设具有典型的空间特色,2019 年2 月公布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确指出,未来粤港澳大湾区要形成极点带动、轴带支撑的网络化空间发展格局。也就是说,粤港澳大湾区发展不仅融合了经济发展、社会变革以及人才集聚等一系列问题,其发展也是一个动态、多维和立体的空间动态变化过程。随着粤港澳大湾区上升为国家战略,从空间视角研究粤港澳大湾区的建设和发展成为学者们关注的重要议题。从单一空间视角来看,粤港澳大湾区的城市群空间结构已经从单中心向多中心转变[2],从“小集聚、大分散”的城镇均衡发展格局向“小分散、大集聚”的城镇集约发展格局转变[3];粤港澳大湾区的经济空间格局已经由原来的核心边缘结构逐渐发展成为相互关联的网络结构,从“中心—腹地”走向“枢纽—网络”的经济空间组织模式[4]。从多维空间视角来看,粤港澳大湾区的主要组成部分珠三角9 市在城市群发展进程中,其产业—人口—空间存在着相互影响的关系[5];各经济地理要素对粤港澳市场经济一体化有着一定的影响[6]。就人口空间分布研究而言,刘锦和田银生(2018)[5]研究发现珠三角城市群人口集聚对产业发展的促进作用在中后期明显减弱,空间扩展对人口集聚的影响有效且后期呈现负影响。陈昭和林涛(2018)[6]实证发现人口密度的增加没有促进粤港澳大湾区的市场一体化。尽管众多学者从空间视角对粤港澳大湾区发展进行探讨,但是专门进行人才空间分布的研究还不多见。

对区域经济增长来说,重要的不是大量人口的涌入,而是大量人力资本的引入[7]。鉴于粤港澳大湾区的空间特点和人才对其发展的关键作用,结合现有研究,本研究从空间结构视角分析粤港澳大湾区人才集聚分布现状,揭示人才空间动态演化规律,为相关部门制定吸引人才和留住人才政策、打破人才在粤港澳大湾区自由流动的藩篱提供更加具有针对性的依据和参考。

二、人才空间分布研究文献回顾

人才是指拥有特定知识和技能的人[8],人才空间集聚是特定人口的空间集聚。因此,人口空间分布是人才空间分布研究的重要基础,人口空间分布也为人才空间集聚研究提供了很多理论依据和实证方法。人口是影响城市空间结构演变最积极因素[9],城市人口空间分布研究源于城市空间结构的变化。20 世纪50 年代,西方发达国家进入了后工业化时代,原有城市饱和并开始向外蔓延,城市人口成为城市化研究的核心内容。之后,国外学者对城市人口郊区化进行了大量研究,形成了多个研究领域;我国学者对人口空间分布研究开始于20 世纪90 年代,首先从引入国外郊区化的研究开始[10],后来大量学者通过对城市空间圈层人口分布变动的数据分析,判断某些大城市所处的城市化空间阶段[11-15]。在这些研究中,人口在城市空间的集聚和分散被认为是衡量和反映城市空间结构演化和发展的重要指标。随着人口地理学、城市地理学和空间人口统计学的发展,传统的人口学研究统计方法已经不能满足空间分析和可视化层面的需求,同时由于空间统计方法和空间计量方法的广泛应用,国内外学者开始基于GIS(地理信息系统)、ESDA(探索性空间数据分析)等空间统计方法对人口空间分布展开大量研究,人口分布从一维、纵向和静态研究走向了多维、空间和动态研究。其中,国外学者主要针对人口空间分布测度与模拟、城市的空间结构模拟与实证、流动人口和城市空间分布等多个领域;国内学者的研究主要集中城市和城市群的人口空间分布特征描述性研究、人口空间集聚与不均衡程度的定量测度研究、人口多中心结构的识别与判定等。

关于人口空间分布的研究已经非常丰富,但是人才作为教育学和人口学的新问题,仍处于研究探索期。对于区域经济发展而言,人才是地区经济增长的新动力[16],因此,把人口空间分布的研究聚焦于人才空间集聚才是粤港澳大湾区协调发展战略实现的现实诉求。在人口空间分布研究的基础上,我国一些学者开始探索人才的空间集聚。在实证分析中,人才[17]与高学历人口[18]、高等教育人口[19]、人力资本[20]具有相同的内涵,均指接受过大学专科及以上层次教育的人口,包括获得大学专科、大学本科和研究生学历的人。有些学者基于不同地域对人才空间分布进行了纵向比较,比如,张银锋和侯佳伟(2016)研究发现我国人才集聚有着学历越高越趋于集中、学历越低越趋于分散的“马太效应”趋势[19]。大多数学者的研究利用了探索性空间分析方法和空间计量方法,围绕着区域人才空间分布特征、人才空间演变趋势和人才空间变动影响因素等内容开展。李天健和侯景新(2015)研究显示,从全国和地区范围来看,近十年来高学历人口的空间集聚程度在增强,东北地区的高学历人口分布差异程度在扩大[20]。聂晶鑫和刘合林(2018)认为人才流动具有明显的本地空间黏滞性特征,并且优势区域的整体黏滞性对人才高地的形成具有重要意义[8]。童玉芬和刘晖(2018)基于空间经济学的“中心—外围”理论,使用中国人口普查数据,测度了京津冀高学历人口的空间集聚格局[18]。综上,人口空间分布和人才空间分布的现有文献为粤港澳大湾区人才空间集聚研究提供了理论和实证支撑,空间统计分析方法为研究粤港澳大湾区区域人才空间分布提供了有效的分析工具。

三、粤港澳大湾区人才发展现状剖析

粤港澳大湾区已经成为吸引人口和人才的集聚中心。首先,常住人口向粤港澳大湾区集聚趋势更加明显。根据2019 年国民经济和社会发展公报显示,截止到2019 年底,广东省常住人口达到1.1521 亿人,比上年增加175 万人,位居全国首位,占全国人口总量的8.23%。其中,广州、深圳两个超级大城市的人口分别比2018 年净增40.15 万人和41.22 万人,同时这两个城市是对珠三角核心区以及全省常住人口增量贡献率最高的地级以上市,对全省人口增量的贡献率保持在40%以上。其次,流动人口向粤港澳大湾区集聚呈现年轻化趋势。与北京、上海等人口管控严格的城市相比,粤港澳大湾区的珠三角9 个城市集聚了更多的年轻流动人口。根据2017 年全国流动人口动态监测数据显示,珠三角9个城市的流动人口的平均年龄是33.24岁,京津冀地区是37.16岁,长三角地区是35.72岁。第三,更多人才正在向粤港澳大湾区加快集聚。2019 年智联招聘发布《粤港澳大湾区产业发展及人才流动报告》显示,2019 年三季度大湾区人才净流入率为1.3%,与2018 年同期相比,增长了0.06%。其中,流入粤港澳大湾区的人才主要来自广东省内非粤港澳大湾区城市、北京和湖南,占比分别为9.99%、9.03%和7.58%。

粤港澳大湾区人才政策成为吸引人才的强势动力。首先,重视引进创新人才。2009 年,广东就启动实施了“珠江人才计划”,面向全球引进创新科研团队和领军人才。截至2018 年底,广东分7 批共引进创新创业团队194个、领军人才138名和其他各类高层次人才283名[21]。其次,重视引进海外人才。2018 年初,广东省委省政府印发《加强新形势下引进外国人才工作的实施意见》,构建了引进外国人才政策的顶层文件。2011年,深圳出台了引进海外高层次人才的“孔雀计划”,累计确认“孔雀计划”海外高层次人才4300余人,吸引了1.6万外籍人才在深圳工作;另外广州、深圳、东莞等市在硅谷、纽约、巴黎、伦敦、东京等地设立了13个海外高层次人才工作站,构建基本覆盖世界主要发达国家的引才网络[21]。第三,重视引进港澳人才。2017年,广东省出台《关于粤港澳人才合作示范区人才管理改革的若干政策》,从引进香港职业资格专业人士、出入境和居留便利、个税财政补贴工作以及打造深港人才合作平台等方面为港澳人才来粤工作提供便利服务。2019年,深圳前海作为粤港澳人才合作示范区,出台了《关于以全要素人才服务加快前海人才集聚发展的若干措施》,对港澳人才在前海的就业创业以及生活居住等方面开放了更多的空间。

四、粤港澳大湾区人才空间分布特征

现有研究利用人口普查数据对全国和地方的人口时空变化进行了大量的研究[22-24]。鉴于此,本文利用2000 年第五次和2010 年第六次全国人口普查数据、中国统计年鉴、中国城市统计年鉴,选取了人才重心、人才标准离差椭圆、人才密度分布、冷热点空间分析、空间自相关指标等测量方法揭示粤港澳大湾区人才集聚的空间变化。研究范围包括粤港澳大湾区11 个城市,其中:广东9 个城市的人才数据是指接受过大学专科及以上层次教育的人口,包括获得大学专科、大学本科和研究生学历的人;香港特别行政区的人才数据是指接受过专上教育的人口,既包括获得非学位课程的人也包括获得学位课程的人;澳门特别行政区的人才数据是指接受过高等教育的人口,包括获得高等专科和大学学历的人。

(一)人才空间分布研究方法

1.人才重心

人才是指拥有特定知识和技能的人口。因此人才重心的内涵和计算方法与人口重心相同,区别在于其研究对象是具有高学历和高技能的人口。人才重心,即一个区域内人才分布的平均点,是对人才分布集中趋势进行测量的方法,通过人才重心可以衡量某一区域内人才分布的时空变迁,人才重心的移动方向和移动距离也可以揭示人才分布的方向和强度[25-26]。人才重心坐标的计算公式是:

其中X和Y分别表示整个研究区域人才分布重心的横坐标和纵坐标,xi、yi分别表示第i个子区域地理重心的横坐标和纵坐标,p i表示第i个子区域的人才总数,n 为研究区域内的子区域个数。

2.人才标准离差椭圆

与人才重心不同,标准离差椭圆是分析人才空间分布离散趋势的有效工具。标准离差椭圆是由椭圆中心、偏向角、长轴和短轴构成,其中椭圆中心是人才重心,偏向角代表人才分布的主要方向,长轴代表在主要方向上人才分布偏离人才重心的程度,短轴代表在次要方向上人才分布偏离人才重心的程度,长短半轴的值差距越大,表示人才分布的方向性越明显。式(3)用于计算标准离差椭圆偏向角;式(4)和式(5)分别计算标准离差椭圆长轴和短轴:

3.人才密度分布

人口密度是单位土地面积上的人口数量。它可以反映一个区域人口分布状况。通常,人口密度是反映城市扩张方向的重要指标,人口密度高低也反映了城市化的进程[26]。人才密度分布就是指单位土地面积上的人才数量,表示某一区域内人才密集的程度。

4.人才集中指数

人才集中指数反映的是人才分布在地域上的集中情况。人才集中指数的计算公式是:

其中,p i、si分别是第i个子区域的人才和面积,p、s分别是该区域的总人才和总面积,n为该区域包含的子区域数。人才集中指数可以反映宏观层面上人才分布的变化,介于0与1之间,指数越小说明人才分布在整个区域范围内趋于分散,指数越大说明人才分布在这个区域内越趋于集中。

5.冷热点空间分析

冷热点空间分析主要用于识别数据中具有统计显著性的高值(热点)或低值(冷点)的空间聚类,它是测度全局或者局域冷热点空间集聚特征非常有效的一种方法。一般使用Getis-Ord Gi*统计揭示人口“热点”,反映人口空间集聚和分散情况。Getis-Ord Gi*统计的计算公式如下:

其中,Xi、Xj是要素i和要素j的属性值,Wi,j是要素i和要素j的空间权重,n是要素总数。在地图中,通常用红色表示热点,用蓝色表示冷点。热点区域是高值和高值的集聚区,冷点区域是低值和低值的聚集区。

6.空间自相关

空间自相关主要是来判断变量在空间上的关联程度,它是揭示空间数据分布的重要概念。空间自相关包括全局空间自相关和局部空间自相关两种指标。全局空间自相关主要描述整个研究区域内空间对象之间的关联程度,以表明空间对象之间是否存在显著的空间分布模式。全局空间自相关的不足就是它是对整个研究区域基于全局范围的一个统计量,不能反映变量分布的具体集聚情况,由于空间异质性的存在,通常研究区域内具有不同的空间相关值,为了判断变量空间分布的集聚中心及集聚类型,因此有时会选用局域空间相关指标。

莫兰指数(Moran’s I)是衡量空间自相关一项重要指标,它可以检验整个研究区域中邻近地区间是相似、不同或者相互独立的,包括全局Moran’s I 指数和局部Moran’s I 指数。Moran’s I 指数计算公式如下:

(二)粤港澳大湾区人才空间分布特征

1.人才增长迅速且空间分布相对集中主轴上

尽管人才重心出现向内地缓慢转移的趋势,人才核心区域开始出现扩散,但是人才集聚仍然主要沿着香港—深圳—东莞—广州主轴呈“西北—东南”方向分布。从2000—2010年,从人才增长率来看,粤港澳大湾区内的城市人才增长迅速,除香港以外,其他城市的人才增长率均在100%以上,特别是东莞、中山和惠州人才增长率排在前三位;从人口增长率来看,香港人口数增长率最慢,仅有6.05%,深圳、惠州和中山人口增长速度最快,这也说明,与其他城市相比,香港面临着更多的劳动力短缺和人口老龄化的问题;从人才占人口比重来看,十年期间,尽管香港人才增长率最低,其高素质人才占全部人口的比重仍然占据首位,其他三个湾区核心城市澳门、广州和深圳也集聚了大量人才,人才集聚度相对较高(见表1)。综上,粤港澳大湾区人才集聚能力逐渐增强,人才开始出现向广东9城市集聚的趋势,但是香港、澳门、广州和深圳作为核心城市仍然是人才集聚中心。

表1 粤港澳大湾区人才增长及人才占人口比重变化

根据2000年和2010年的人才数据,分别计算粤港澳大湾区2000年和2010年的人才重心和标准离差椭圆,结果发现,两个年份的人才重心都位于东莞的西南方向,并且从2000 年到2010 年人才重心向西北方向迁移了7.78 公里,重心位移很小,说明粤港澳大湾区人才聚集中心已经开始向内地缓慢移动。从标准离差椭圆的范围来看(在Arcgis软件中,选择第一级标准差制作标准离差椭圆,能够涵盖68%的人才范围),十年内人才的标准离差椭圆范围差别很小,说明近年来粤港澳大湾区的人才核心区域变化不大。人才标准离差椭圆的范围包含香港、深圳和东莞以及广州、佛山、中山和惠州的大部分区域,这些区域也是粤港澳大湾区发展经济发达、产业聚集的核心区域。从标准离差椭圆的方向来看,十年来人才标准离差椭圆旋转角度基本一致,2000年与正北方向成130度角,2001年与正北方向成127度角,说明粤港澳大湾区域的人才分布总体方向并没有发生很大的改变,人才集聚主要沿着香港—深圳—东莞—广州主轴方向呈“西北—东南”分布模式(见图1)。

图1 人才重心和人才标准离差椭圆的空间变动

从标准离差椭圆的短轴来看,短轴的距离有增加趋势,2000年椭圆短轴长39716米,到2010年增加到44479米,表明十年来粤港澳大湾区的人才核心区域开始向外扩展,人才分布出现了离散趋势。这一点从粤港澳大湾区人才集中指数也能证实,通过计算,2000 年粤港澳大湾区内部人才集中指数是0.587,2010 年粤港澳大湾区内部人才集中指数是0.555。从2000 年到2010 年人才集中指数变小,说明十年间人才在粤港澳大湾区所属区域内开始逐渐分散。

2.人才分布不均衡

香港、澳门、深圳和广州始终是人才高度聚集带,湾区东岸和湾区西岸人才密度稀少,整个区域呈现由中心向外围递减的人才密度分布格局。从2000 年到2010 年,除肇庆、江门、惠州和香港人才密集程度没有变化,其他城市人才密集程度随着时间变化持续增加,其中香港、澳门、深圳和广州始终是人才高度集聚区。从人才集聚变化来看,2000 年,只有香港、澳门人才密度达到500 人/平方公里以上,到了2010 年,深圳人才密度也超过了500 人/平方公里以上。主要原因是2000 年以后是深圳人才全面发展阶段[28],大量人才新政策不断出台,政策覆盖了新引进人才、留学人员、海外人才、高端人才以及重点产业人才,政策方式不局限于制度的宽松、还大量增加了人才的资金投入;还有一个重要原因是2001年中国加入WTO以后内地市场从局部开放向全方位开放转变,深圳产业结构向高新技术产业转型,产业发展的需求吸引了一大批优秀人才[29]。所以,在政府宏观调控和市场机制的共同作用下,深圳人才迅速增长,人才虹吸效应凸显。另外,广州、佛山、中山和珠海等四个城市的人才密度都有不同幅度的提升,说明香港、澳门和深圳的人才的扩散效应也得以发挥。但是湾区西岸和东岸,主要包括肇庆、惠州和江门,面积较大、产业相对落后,因此人才密度仍然比较低,直到2010年,人才密度还在50 人/平方公里以下。从整体来看,粤港澳大湾区人才密度呈现从中心城市向外围城市逐渐递减的不均衡分布格局。

3.强势吸引效应初显,但人才辐射效果不明显

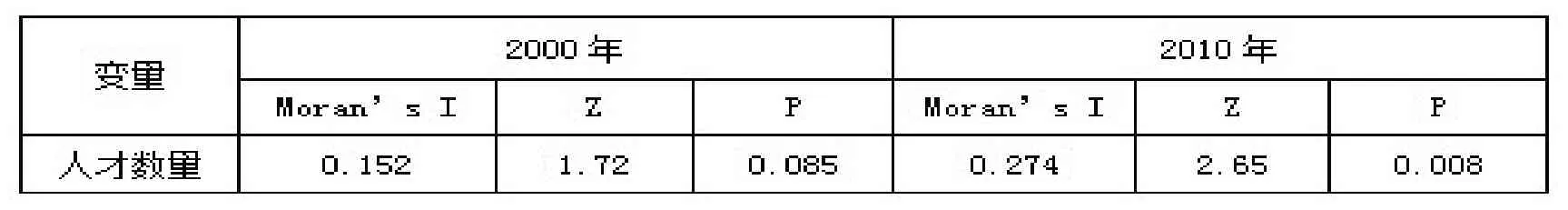

粤港澳大湾区人才强势吸引中心是以“香港+深圳”为主的双核心,但是人才辐射效果不明显,其他城市的人才吸引力有待提升。利用Arcgis10.2 软件计算全局空间自相关的Moran’s I(见表2),结果显示,2000 年人才的全局 Moran’s I 值为 0.152,2010 年全局 Moran’s I 值为 0.274,Z 值通过 1%的显著性检验,说明人才集聚存在显著的空间关联性,具体来说,就是人才在港澳深穗四个核心城市的空间集聚发挥了空间溢出效应,能够带动周围城市形成人才集聚区域。

表2 2000—2010年人才数量全局自相关检验结果

进一步利用局部莫兰指数生成基于人才数量的Moran 显著性地图,如果莫兰指数为正,说明该点与邻域内点相似,如果为负,说明该点与领域内点相异。莫兰显著性地图中有四种结果:HH,HL,LL,LH,其中HH 代表高值—高值聚集,LL 代表低值—低值聚集,HL 代表高值被低值包围,LH 代表低值被高值包围。

从2000年和2010年的Moran显著性地图可以看出,粤港澳大湾区人才空间分布相对稳定。2000年人才“高—高”聚集区主要分布在香港和深圳;2010 年,人才“高—高”聚集区仍然包括香港以及深圳福田区、南山区和罗湖区,人才“高—低”集聚区主要集中在广州,主要是由于广州拥有众多高校和科研机构,具有较强的人力资源储备优势,除此之外,广州还具有相对较低的生活成本优势,有利于形成人才高地,集聚了大量的人才,但是广州对周边城市人才的辐射带动作用还有待加强。

为进一步验证人才在粤港澳大湾区分布的空间关联性,利用Arcgis10.2软件对人才分布进行了冷热点分析,再次证实了人才分布具有显著的空间关联性的结论。粤港澳大湾区在2000—2010年形成了以香港和深圳为“双核心”的人才集聚热点,但是其人才集聚的辐射作用并不明显,其他城市对人才的吸引力也有待提升。

五、结论与启示

通过对2000—2010年粤港澳大湾区广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9城市和香港、澳门两个特别行政区人才集聚的空间分布进行研究,揭示了近十年来粤港澳大湾区人才集疏过程与空间格局变化。首先,从时间上来看,十年内粤港澳大湾区城市人才迅速增长,这种增长既表现在绝对量的增长,也表现为相对量的增长。从空间来看,粤港澳大湾区的人才始终稳定地集聚在“香港—澳门—广州—深圳”四大中心城市,沿着香港—深圳—东莞—广州主轴方向呈“西北—东南”分布形成沿海人才集聚带;尽管人才开始在粤港澳大湾区内部出现离散趋势,但是这种趋势还不明显。其次,从人才分布密度来看,粤港澳大湾区人才密集区也主要集中在“香港—澳门—广州—深圳”四大中心城市,湾区东岸和西岸人才密度还比较低,从中心向外围人才分布从稠密转向稀少,人才分布存在着不均衡,这种人才的较大差异可能会对经济发展产生影响。最后,从空间关联性来看,香港和深圳形成了人才“高—高”集聚的热点区域,成为粤港澳大湾区人才强势吸引核心,但是这种集聚方式并没有影响到其他城市,人才集聚的辐射能力还没有显现,其他城市的人才吸引力有待提升。

目前,从经济发展来看,粤港澳大湾区处于产业转型升级的关键时期,粤港澳大湾区以先进制造业和现代服务业为主,但是“9+2”城市产业发展各有定位,人才需求各有不同;从社会发展来看,粤港澳大湾区特别是香港和澳门,人口结构老龄化严重已经成为不争的事实;从微观个体来看,高昂的生活成本特别是高昂的房价成为阻碍人才集聚的关键因素。简言之,在粤港澳大湾区建设全面推进阶段,人才发展面临着严峻的挑战。

基于粤港澳大湾区人才集聚方式和空间集聚特征的政策建议:一是加强人才调控力度,结合粤港澳大湾区城市群发展方向和产业定位,引导人才流动跟上产业发展的需求,缓解人才不断向中心城市集聚的发展态势。二是增强人才吸引力,除“香港—澳门—广州—深圳”四大中心城市以外,一方面增强其他城市人才吸引力;另一方面增强四大中心城市人才辐射能力,制定更为包容和宽松的人才政策,为人才在粤港澳大湾区的学习、就业、创业和生活提供更多便利。三是促进粤港澳大湾区内人才均衡发展,促进人才自由通畅流动,吸引来自全球各地的人才,人才这一重要因素的流动,能够带动资金流、物流、信息流和知识流的流动,最终带动整个粤港澳大湾区各城市功能分工明确、人员自由流通、产业相互补充以及制度相互融合,同时分享人才集聚带来的红利。