图书馆知识管理对知识分享与知识创造的影响研究

李复达 黄华乾

摘 要 为了探究图书馆知识管理对知识分享和知识创造的影响过程,本文采用问卷调查法,收集到491份有效问卷,并对数据进行实证分析。研究结果拓宽了知识管理在非营利性机构的研究范围,以期为相关理论研究提供参考,并对图书馆人力资源管理提供借鉴。

关键词 知识管理 知识分享 知识创造 图书馆管理

分类号 G251

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2020.07.002

Abstract In order to explore the influence process of library knowledge management on knowledge sharing and knowledge creation, 491 valid questionnaires were collected and the data were empirically analyzed by using the method of questionnaire survey. The research results broadened the research scope of knowledge management in non-profit organizations, in order to provide reference for relevant theoretical research and provide reference for library human resource management.

Keywords Knowledge management. Knowledge sharing. Knowledge creation. Library management.

0 引言

知識管理(Knowledge Management) 于20世纪90年代从学术界兴起,现已成为学者们和实践者们(尤其商业和技术领导者) 关注的热点[1]。信息时代背景下知识已成为组织的无形资产,对知识管理在组织实现竞争优势方面发挥着相当重要的作用[2],虽然知识管理最初是广泛应用于企业中,但作为非营利组织的图书馆也逐步在信息时代中意识到知识管理的重要性[3]。信息媒体的飞速发展让图书馆面临来自各方面的竞争,图书馆作为非营利性组织也需要开始像企业一样吸引客户[4]。为使知识管理行之有效,图书馆管理者应当将自己视为“知识工作者”并密切关注用户对知识活动的需求,努力营造一个鼓励组织及客户创造、分享、利用知识的环境[5],充分发挥图书馆作为客观知识分享公共平台的基本功能[6]。目前,知识管理的研究在企业方面已经取得了一些进展,研究表明组织员工是知识传播中的最重要的角色,如何引导员工进行知识分享和创造是知识管理的重点。但在图书馆管理领域对于图书馆员工的研究还集中在提升服务能力和服务质量方面[7],对于如何通过有效的知识管理提高知识分享和知识创造,以此提高图书馆的竞争力方面的研究甚少。

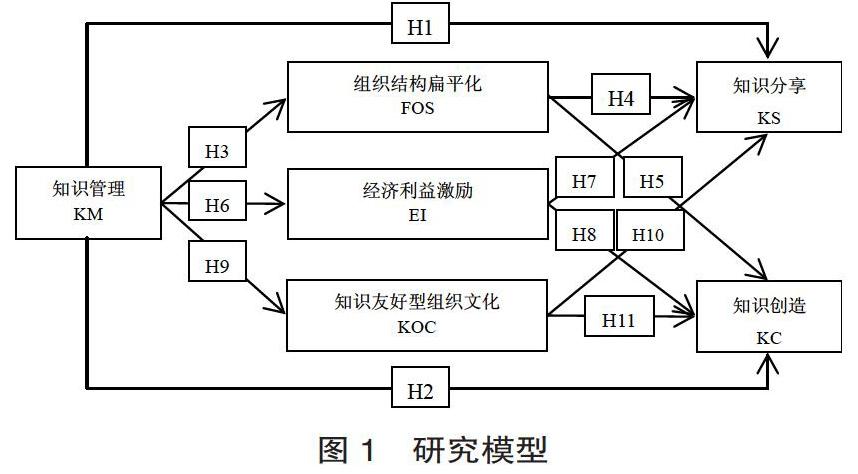

基于上述分析,本研究从组织文化和组织结构的视角,结合激励机制相关理论,探讨图书馆的知识管理对知识分享和知识创造的影响,并分别考察组织结构扁平化、经济利益激励和知识友好型组织文化在其中的中介作用,以期为图书馆竞争力的理论研究和管理实践提供参考。

1 理论基础与研究假设

1.1 知识管理与知识分享和知识创造

知识管理的宗旨是将知识作为最重要的资源,尽可能地去获取、控制和运用,以提高企业竞争力、造福企业发展[8],一般分为两个维度来描述知识管理的焦点,一方面是强调知识管理能够帮助创造、存储、共享和使用组织明确记录的知识能力;另一方面是强调通过人际交往分享知识,这一层面的战略是利用社会网络的对话,通过人与人接触来帮助分享知识[9-10]。Hoong等人认为在当今全球开放市场中,不同行业的组织都在利用知识来保持竞争力,并且在进一步调查后发现利用知识管理系统支持知识创造和知识分享活动,已经逐渐成为各组织保持全球市场竞争力的优先事项[11]。知识创造是一个持续的过程,是公司内部个人和群体默契、明确分享知识,并且在组织中创造新知识,在组织内外进行传播,以及将其纳入产品、服务和系统的能力与过程[12]。因此在知识创造的过程中如何将知识进行转化,从个人所有转化为集体组织所有,这是属于知识管理的范畴。而知识管理无法离开人与人之间的知识分享[13],并且大多数研究者使用直接关系来确认知识推动因素对知识分享的影响,其中一些研究已经证明知识管理作为推动因素对知识分享具有重大影响[14]。综上,提出以下假设:

H1:知识管理正向影响知识分享。

H2:知识管理正向影响知识创造。

1.2 组织结构扁平化的中介作用

组织结构(Organizational Structure)是指组织内部成员的权利与责任关系,从分工与协作的角度规定公司内部各成员间的业务关系[15]。通常知识管理被认为是用来解决企业冗长的信息传递流程、提高服务质量及为生产创新产品提供解决方案[16],有效的知识管理需要在合适的组织结构中实施,因此知识管理将促进组织结构改革。组织结构是制约组织中知识分享和知识创造的一个重要因素[17],这取决于它是否促进横向和纵向信息的开放式交流[18],因此组织知识管理和知识分享必须建立在有利于内部沟通和协调的组织结构上,而组织结构扁平化是改善内部沟通和协调的有效途径[19]。除此之外,促进知识分享和创造的另一个重要因素是团队合作[20],组织成员必须通过共同努力,以建立彼此的想法和优势,并帮助组织应对变化、适应和创新[21]。在扁平化组织中,员工不需要遵循特定顺序去沟通、协作、决策,从而将“底层”员工和“顶层”员工之间的层次和障碍最小化时,企业的创新能力和适应能力也就更强[22]。所以,在组织结构上如果各员工之间能够将官僚化的等级感降到最小化,可见其在知识管理与知识分享以及知识创造之间会有一定影响。综上,提出如下假设:

H3:知识管理正向影响组织结构扁平化。

H4:组织结构扁平化在知识管理与知识分享之间起中介作用。

H5:组织结构扁平化在知识管理与知识创造之间起中介作用。

1.3 经济利益激励的中介作用

如何激励员工知识分享和知识创造是企业知识管理的重要课题,有学者认为知识分享本身是一种经济交换行为,对经济利益的预期是影响企业员工知识分享行为的关键因素[23]。从组织激励方面看,管理层必须将知识创造和分享列入年度薪酬计划的标准关键绩效指标(Key Performance Indicator,KPI) 作为对员工贡献的奖励。通过这种方式提高了使用知识创造工具的员工比例,并且通过员工在组织中可以长期提供的服务表明,知识创造对组织有极大的价值,这些员工在组织方面有足够的经验,他们知道在公司中分享知识和创造知识的重要性,可以帮助他们减轻日常任务,而作为报酬对于初级和中级员工他们也更偏爱金钱奖励[11]。经济利益激励也通过实证研究分析被证明是能够有效提高员工知识分享的积极性的一种方式[24],组织对个体知识分享行为的绩效评价直接决定了其获得物质奖励的多少[25]。由于员工是创造和分享知识的人,即他们是组织知识创造的核心[26],因此能够并愿意创造和分享知识的人的有效管理变得至关重要[27]。由于个人天生不愿意分享他们的知识[28],而通过相关研究又表明激励能够减少员工知识分享时的犹豫[29],所以为了刺激员工进行知识分享和知识创造的积极性,应当制定适当的激励计划,将知识分享和知识创造通过一定的奖励制度纳入员工的绩效评估中[30-31]。综上,提出如下假设:

H6:知识管理正向影响经济利益激励。

H7:经济利益激励在知识管理与知识分享之间起中介作用。

H8:经济利益激励在知识管理与知识创造之间起中介作用。

1.4 知识友好型组织文化的中介作用

组织文化(Organizational Culture)是一个组织的价值观、假设和期望[32],也是一个群体在解决其外部适应和内部整合问题时学到的共同基本模式,只要这种模型下的假设被证明是有效的,那么将会作为正确的感知经验教导给新成员。这种传递知识的组织文化就是一种知识友好型组织文化,同时有研究证明,组织文化与知识管理之间有着密切的关系[33]。所以为了在知识管理中取得成功,组织應培养一种文化以加强对知识创造和分享的渴望[34],不仅如此,知识管理的成功还可使行为和组织文化发生有效且全面的变化。这意味着组织需要一种知识分享的良好氛围[35],这种被培养的组织文化应当对知识展现出友好的一面,员工与员工之间及员工与组织之间的合作、信任及对错误的容忍都是促进知识分享和创造最广泛引用的文化价值观之一。有研究表明,为了确保企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的有效实施,将知识管理分为四种“知识过程”:知识创造、知识储存;知识传递和知识应用,并且其描述性研究证实,知识友好型组织文化是知识过程的主要催化剂,知识友好型组织文化与知识创造之间存在影响关系[36]。综上,提出如下假设:

H9:知识管理正向影响知识友好型组织文化。

H10:知识友好型组织文化在知识管理与知识分享之间起中介作用。

H11:知识友好型组织文化在知识管理与知识创造之间起中介作用。

基于上述理论分析及研究假设,提出如下研究模型(图1):

2 研究设计

2.1 量表设计与变量测量

本研究采用问卷调查法,为了保证测量的效度将本问卷采用相关研究的成熟量表。问卷分为两个部分:一是调查问卷的主体部分,包括知识管理、知识友好型组织文化、组织结构扁平化、经济利益激励、知识分享和知识创造共6个变量。(1)知识管理题项源自吴岩[37]开发的量表,如“能够快速地重新组合资源以适应环境的变化”等共3个题项;(2)知识友好型组织文化题项源自Kianto等[38]开发的量表,如“图书馆鼓励员工创造和分享他们的知识”等共3个题项;(3)经济利益激励题项源自Kankanhalli等[39]开发的量表,该量表具有涉及较多方面的组织激励措施,选取其中关于薪酬与奖金方面与经济利益相关的题项,如“与同事分享知识,会增加我获得更高薪水的可能性”等共3个题项;(4)组织结构扁平化题项源自Kianto等[38]开发的量表,如“图书馆强调开放沟通和团队合作的程度”等共3个题项;(5)知识分享源自Bock等[40]开放的量表,如“我乐意与其他同事更频繁地分享我的工作经验和体会”等共3个题项;(6)知识创造源自Nonaka[41]开发的量表,根据问卷的调查对象将问题主体“公司”加以修订为“图书馆”,如“图书馆强调创造一个工作环境,让同事们互相解专业技术和知识”等共3个题项,以上调查问卷的主体部分均采用里克特7级量表进行测量,1代表“非常不同意”,7代表“非常同意”。二是被调查者的基本信息,包括性别、年龄、婚姻状况、受教育水平、月均收入5个方面。

为了方便在使用数据分析软件进行统计分析,所以将在下文中各个表格对变量使用英文的缩写,关于中文变量名称与英文变量名称以及变量英文的缩写如表1所示。

2.2 数据收集

本研究调查了18所不同层次的大学图书馆(包含双一流大学、普通本科及海外高校)及2所政府图书馆。由于客观条件限制,此次调查问卷采用网络问卷和纸质问卷相结合的方式进行数据收集,共发放问卷600份,回收531份其中有效问卷491份,问卷有效回收率为81.8%,被调查者基本情况见表2。

3 实证分析与结果

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法进行共同方法偏差检验,即运用SPSS26.0对所有测量题项的调查数据进行因子分析,提取6个特征值大于1的成份,其中第一个成份未经旋转的方差贡献率为31.306%(见表3),表明本研究调查数据不存在严重的共同方法偏差。

3.2 信度与效度检验

运用SPSS26.0进行信度检验,各变量量表的Cronbachs Alpha系数在0.868~0.920之间(见表4),均大于0.7,说明各变量量表具有良好的可靠性和内部一致性。运用AMOS26.0进行验证性因子分析,结果(表4)显示,各题项的因子载荷均大于0.5,各变量的组合信度(CR)在0.870~0.920之间,AVE在0.691~0.794之间,均分别大于0.7和0.5,表明各变量具有良好的收敛效度[42]。验证性因子分析估计的变量间相关系数的绝对值均小于相应变量的AVE平方根(表5),表明各变量之间具有良好的区别效度[43]。

3.3 假设检验

3.3.1 主效应检验

运用AMOS26.0进行结构方程模型分析,考察知识管理对知识分享和知识创造的主效应。结果(表6)显示,知识管理对知识分享的正向影响显著(b=0.199,P﹤0.001),知识管理对知识创造的正向影响显著(b=0.231,P﹤0.001),因此H1和H2成立。结构方程模型的标准化结果如图2所示。

3.3.2中介效应检验

(1) 组织结构扁平化的中介效应。运用AMOS26.0进行结构方程模型分析,考察组织结构扁平化在知识管理与知识分享和知识创造之间的中介效应。结果(见表7)显示,知识管理对组织结构扁平化的正向影响不显著(b=0.085,P>0.05),因此H3不成立;组织结构扁平化对知识分享的正向影响显著(b=0.332,P<0.001),而对知识创造的正向影响不显著(b=0.058,P>0.05)。对组织结构扁平化的中介效应进行Bootstrap检验(重复5000次,95%置信水平),结果(见表8)显示,组织结构扁平化在知识管理与知识分享(间接效应=0.028,95%置信区间=[-0.002,0.065])和知识创造(间接效应=0.005,95%置信区间=[-0.002,0.027])之间的中介效应均不显著,因此H4和H5均不成立。结构方程模型的标准化结果如图3所示。

标准化结果

(2) 经济利益激励的中介效应。运用AMOS26.0进行结构方程模型分析,考察经济利益激励在知识管理与知识分享和知识创造之间的中介效应。结果(见表9)显示,知识管理对经济利益激励的正向影響显著(b=0.289,P<0.001),因此H6成立;经济利益激励对知识分享的正向影响显著(b=0.151,P<0.01),而对知识创造的正向影响不显著(b=0.072,P>0.05)。对经济利益激励的中介效应进行Bootstrap检验(重复5000次,95%置信水平),结果(见表10)显示,经济利益激励在知识管理与知识分享的中介效应显著(间接效应=0.044,95%置信区间=[0.015,0.088]),而在知识管理与知识创造之间的中介效应不显著(间接效应=0.021,95%置信区间=[-0.008,0.062]),因此H7成立,而H8不成立。此外,知识管理对知识分享的直接正向影响显著(b=0.154,P<0.01),表明经济利益激励在知识管理与知识分享之间起部分中介作用。结构方程模型的标准化结果如图4所示。

(3)知识友好型组织文化的中介效应。运用AMOS26.0进行结构方程模型分析,考察知识友好型组织文化在知识管理与知识分享和知识创造之间的中介效应。结果(见表11)显示,知识管理对知识友好型组织文化的正向影响显著(b=0.137,P<0.01),因此H9成立;知识友好型组织文化对知识分享(b=0.309,P<0.001)和知识创造(b=0.204,P<0.001)的正向影响均显著。对知识友好型组织文化的中介效应进行Bootstrap检验(重复5000次,95%置信水平),结果(见表12)显示,知识友好型组织文化在知识管理与知识分享(间接效应=0.042,95%置信区间=[0.012,0.084])和知识创造(间接效应=0.028,95%置信区间=[0.008,0.060])之间的中介效应均显著,因此H10和H11均成立。此外,知识管理对知识分享(b=0.154,P<0.01)和知识创造(b=0.199,P<0.001)的直接正向影响均显著,表明知识友好型组织文化在知识管理与知识分享和知识创造之间均起部分中介作用。结构方程模型的标准化结果如图5所示。

3.3.3 研究假设检验结果总结

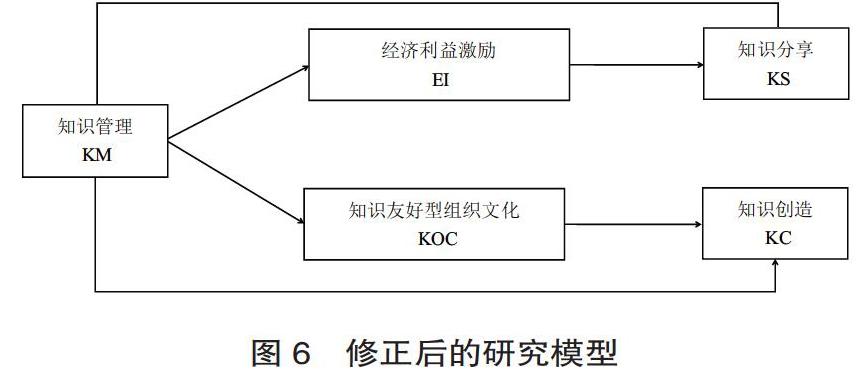

根据上文的图2至图5及表6至表12,本文总结了建模时提出的研究假设检验结果,如表13所示,并基于此,重新修正研究模型(见图1),如图6所示。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本研究从组织文化和组织结构入手,结合激励机制相关理论,探讨了知识管理对知识分享和知识创造的影响,并分别考察了组织结构扁平化、经济利益激励和知识友好型组织文化在其中的中介作用。研究发现:(1) 知识管理正向影响知识分享和知识创造。(2) 知识管理对组织结构扁平化的正向影响不显著,组织结构扁平化在知识管理与知识分享和知识创造之间的中介效应均不显著。(3) 知识管理正向影响经济利益激励;经济利益激励在知识管理与知识分享之间起部分中介作用,即知识管理不仅直接而且通过经济利益激励间接正向影响知识分享;经济利益激励在知识管理与知识创造之间的中介效应不显著。(4) 知识管理正向影响知识友好型组织文化;知识友好型组织文化在知识管理与知识分享和知识创造之间均起部分中介作用,即知识管理不仅直接而且通过知识友好型组织文化间接正向影响知识分享和知识创造。

本研究进一步拓展了知识管理与知识分享和知识创造之间关系的相关研究,揭示了知识管理对知识分享和知识创造的作用机制,并验证了组织结构扁平化、经济利益激励和知识友好型组织文化在机制中的中介作用,为以后知识管理与知识分享和知识创造之间关系的研究提供新视角。

4.2 实践启示

知识管理的应用虽然在之前常用于企业管理之中,但根据本研究的调查分析结果显示也能适用于图书馆。所以综合数据分析结果对图书馆管理提出以下建议。

(1) 构建金字塔式的组织结构。與公司组织结构不同,图书馆的管理组织结构扁平化对员工进行知识分享和知识创造并没有明显影响,因为采取扁平化的组织结构大多数为了解决等级式管理造成的层次重叠、冗员多、组织结构效率低下等弊端,加快信息传递的速度。一些大型企业病也许能够使用组织结构扁平化去解决,但是图书馆作为非营利性机构其工作人员的平均数量是远远低于一般企业的。所以建议采用或保持金字塔状的组织结构,与集权管理体制相互适应。

(2) 采取经济利益激励员工进行知识分享。图书馆作为非营利性机构,从表1被调查者基本情况可以看出,图书馆工作人员的收入稳定且波动幅度不大,但76.9%的工作人员收入均在3501~5000元,这个数值在发达地区尤其是沿海房价较高地区就显得有些捉襟见肘了。所以对知识分享采用经济利益激励的作用较为明显,图书馆管理方面应当加强对于员工知识分享的物质方面奖励,例如可以将员工进行知识分享的成果与绩效考核挂钩。

(3) 探索其他措施激励员工知识创造。知识创造流程较为复杂,需要组织将新知识扩散并由员工融入到产品、服务中去,这就需要将组织、员工和知识进行一个整合。简而言之,员工不仅仅需要一些显性的经济利益激励,还需要一种组织的归属感。根据马斯洛需求层次理论,这种归属感不同于物质需求,属于更高层次的需求,如社交需求、自我实现需求等。所以建议图书馆管理者可以尝试其他方面的激励措施,比如晋升激励、精神激励等等。

(4) 构建知识友好型组织文化。由于知识友好型组织文化是知识创造和知识分享的推动因素,图书馆管理者必须专注于如何形成一种知识友好型的组织文化,如完善创新沟通制度,建立一种以社交媒体为基础的沟通制度,一方面能够快速地让图书馆员工接触新知识和新事物,另一方面有助于良好地传达上级管理者的思想,以便员工能够在服务中更好地掌握信息化时代所带来的改变,营造出一种追求知识和鼓励创新的文化氛围。

4.3 研究展望

由于客观条件限制和研究者能力有限,本研究尚存在一些不足之处有待未来研究。首先,未来可以加入图书馆员工与客户的互动研究,以增加研究应用性毕竟图书馆是服务型为主的机构;其次,可以增加更多的调研区域,加强调查样本的广泛性和多样性;最后,未来可以试着引入调节变量以增加模型的复杂性和结果的丰富性。

参考文献:

FONG P S W, KWOK C W C. Organizational culture and knowledge management success at project and organizational levels in contracting firms[J]. Journal of Construction Engineering and Management,2009,135(12):1348-1356.

VAN R J, HELMS R, BATENBURG R, et al. The impact of knowledge management and social capital on dynamic capability in organizations[J]. Knowledge Management Research & Practice,2015,13(4):401-417.

WEN S. Implementing knowledge management in academic libraries: a pragmatic approach[J].Chinese Librarianship,2005(3):1-8.

WANG H. From “user” to “customer”: TQM in academic libraries?[J]. Library Management,2006,27(9):606-620.

ABELL A, OXBROW N. Competing with knowledge: the information professional in the knowledge management[M].London:Library Association Publishing, 2001.

蒋永福.知识秩序·知识分享·知识自由:关于图书馆精神的制度维度思考[J].中国图书馆学报,2004(4):12-15.

齐向华,刘小晶.高校图书馆员服务能力对图书馆:用户关系质量的影响研究[J].图书馆学研究,2019(9):24-31.

TEECE D J. Strategies for managing knowledge assets: the role of firm structure and industrial context[J]. Long Range Planning,2000,33(1):35-54.

HANSEN M T, NOHRIA N, TIERNEY T. Whats your strategy for managing knowledge?[J]. Harvard Business Review,1999,77(2):106.

ZACK M H. Developing a knowledge strategy[J]. California Management Review,1999,41(3):125-145.

HOONG A L S, LIM T. The use of knowledge management systems to support knowledge creation and sharing activities among employees: a survey based study of IT shared services company, 2012[C]. IEEE, 2012.

BLOODGOOD J M, SALISBURY W D. Understanding the influence of organizational change strategies on information technology and knowledge management strategies[J]. Decision Support Systems,2001,31(1):55-69.

XUE J, ZHANG Z G. Research on the relationship between knowledge management infrastructure, knowledge sharing and knowledge management performance[C]. International Conference on Management & Service Science. IEEE,2010.

HASSANDOUST F, LOGESWARAN R, FARZANEH K M. Behavioral factors influencing virtual knowledge sharing: theory of reasoned action[J]. Journal of Applied Research in Higher Education,2011,3(2):116-134.

程新生.公司治理、內部控制、组织结构互动关系研究[J].会计研究,2004(4):14-18,97.

NAM N H, MOHAMED S. Leadership behaviors, organi-zational culture and knowledge management practices[J]. Journal of Management Development,2011,30(2):206-221.

ISLAM M Z, HASAN I, ZAIN A Y M. The impact of organizational culture and structure on knowledge sharing[J]. Social Science Electronic Publishing,2012,23(9):285-298.

BART V D H, DE RIDDER J A. Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing[J]. Journal of Knowledge Management,2004,8(6):117-130.

林志扬,林泉.企业组织结构扁平化变革策略探析[J].经济管理,2008(2):4-9.

COAKES E, AMAR A D, LUISA G M. Knowledge management, strategy, and technology: a global snapshot[J]. Journal of Enterprise Information Management,2010,23(3):282-304.

COURTNEY H S, NAVARRO E. The Dynamic Organic Transformational (D.O.T.) team model for high‐performance knowledge‐worker teams[J]. Team Performance Management: An International Journal, 2007,13(1/2):34-46.

NORLANDER P. The future of work: attract new talent, build better leaders, and create a competitive organization by Jacob Morgan. A Review[J].E-Journal of International and Comparative,2015,4(2):174-177.

HIPPEL E V. Cooperation between Rivals: Informal Know-How Trading[M]// Industrial Dynamics. Springer Netherlands, 1989.

SCHRADER S. Gaining advantage by “leaking” information: informal information trading[J]. European Management Journal, 1995, 13(2):156-163.

金辉,杨忠,冯帆.物质激励、知识所有权与组织知识分享研究[J].科学学研究,2011,29(7):1036-1045,1055.

CHASE, RORY L. The knowledge‐based organization: an international survey[J]. Journal of Knowledge Management, 1997,1(1):38-49.

ODELL C, JACKSON G C. Knowledge transfer: discover your value proposition[J]. Strategy & Leadership, 1999, 27(2):10-15.

INKPEN A. Learning and knowledge acquisition through international strategic alliances.[J]. Academy of Management Perspectives, 1998,12(4):69-80.

LIEBOWITZ J. Key ingredients to the success of an organizations knowledge management strategy[J]. Knowledge and Process Management,1999,6(1):37-40.

MCDERMOTT R, ODELL C. Overcoming cultural barriers to sharing knowledge[J]. Journal of Knowledge Management,2001,5(1):76-85.

KIM S, LEE H. The impact of organizational context and information technology on employee knowledge-sharing capabilities[J]. Public Administration Review,2006,66(3):370-385.

HOOIJBERG R, PETROCK F. On cultural change: using the competing values framework to help leaders execute a transformational strategy[J]. Human Resource Management,1993,32(1):29-50.

RAJASEKAR J, KHOUD A. Factors affecting effective strategy implementation in a service industry: a study of electricity distribution companies in the Sultanate of Oman[J]. International Journal of Business and Social Science,2014,5(9):169-183.

LEIDNER A D E. Review: knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues[J]. MIS Quarterly,2001,25(1):107-136.

ROUNIASI M R, MOVAHEDI R. The relationship between organizational culture and knowledge management in Hamedans Jihad- Agriculture Applied-Scientific (HJAAS) Higher Education Center[J]. International Journal of Agricultural Management & Development, 2013, 3(2):91-99.

PALANISAMY R. Organizational culture and knowledge management in ERP implementation: an empirical study[J]. Journal of Computer Information Systems,2007,48(2):100-120.

吴岩.新创企业网络能力对创新能力的影响研究:基于知识管理能力的中介作用[J].科学学研究,2014,32(8):1218-1226.

KIANTO A, ANDREEVA T. Knowledge management practices and results in service-oriented versus product-oriented companies[J]. Knowledge and Process Management,2014,21(4):221-230.

KANKANHALLI A, TAN B C Y, WEI K K. Contributing knowledge to electronic knowledge repositories: an empirical investigation[J]. MIS Quarterly,2005,29(1):113-143.

BOCK G W, ZMUD R W, KIM Y G, et al. Behavioral intention formation in knowledge sharing: examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate[J]. MIS Quarterly,2005,29(1):87-111.

NONAKA I, TOYAMA R, KONNO N. SECI, Ba and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation[J]. Long Range Planning,2000,33(1):5-34.

尹朋珍.移動技术情境下技术过载对员工工作满意度的影响及其机制研究[D].合肥:中国科学技术大学,2016.

OU C X J, DAVISON R M. Interactive or interruptive? Instant messaging at work[J]. Decision Support Systems,2011,52(1):61-72.