金融发展、制度环境优化与技术创新

孟维福 贾鑫晶 杨兆廷

摘要:研发是技术创新活动的重要环节,为了使研发过程能够持续进行下去,需要充足的研发资金支持,并且只有当研发资金具备了稳定性长期性等特点,才能确保创新活动的顺利进行。在这种情况下,优良的外部融资环境和较高的金融发展水平能够为外部融资获取提供便利,从而降低研发过程中的资金短缺风险。结合2007—2016年我国30个省域样本数据来检验金融发展、制度环境及二者交互作用对省域技术创新的影响,发现技术创新存在空间异质性并具有空间溢出效应。从总体而言,金融发展和制度环境优化对技术创新有促进作用,二者的交互作用对技术创新产生很强的正向影响;对空间溢出效应而言,金融发展对技术创新具有明显促进作用,制度环境因为存在空间差异性,所以对技术创新会产生抑制作用。

关键词:转变经济增长方式;金融发展;制度环境优化;省域技术创新

基金项目:国家社会科学基金项目“农业现代化目标下新型农业经营主体金融服务创新研究”(项目编号:15BJY168)

中图分类号:F124 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2020)08-0029-08

一、引言

改革开放以来,中国经济增长一直依靠资本、劳动力等传统要素的投入,这种粗放式的经济增长模式给中国经济带来了一阵高速增长期。但由于当前国际竞争形势日趋激烈,国内也面临着严峻的发展动力转换问题,传统的经济增长方式已无法满足国内和国际环境的现实需要。因此,创新驱动作为国家大力推行的一项发展战略,成为目前中国经济应对“新常态”、实现经济可持续高质量发展的一项重要举措。转变经济增长方式、实现经济增长的动力主要依靠技术进步,在经济“新常态”背景下,我国要转变经济增长方式,创新驱动是根本前提,要使技术创新成为推动经济增长的主要驱动力。

很长一段时间,金融发展与技术创新的关系一直是学术界讨论的话题。研发是技术创新活动的重要环节,为了使研发过程能够持续进行下去,需要充足的研发资金支持,并且只有当研发资金具备了稳定性长期性等特点,才能确保创新活动的顺利进行。在这种情况下,优良的外部融资环境和较高的金融发展水平能够为外部融资获取提供便利,降低研发过程中的资金短缺风险。因此,要改善创新活动中面临的这种问题,金融发展能否对技术创新产生促进作用成为一个值得研究的问题。与此同时,研究发现制度环境与技术创新之间也存在着密切的关系。新制度经济学认为制度是一项重要的外部激励,成为创新产生的根本决定性因素。Acemoglu & Johnson(2005)认为企业家是否进行创新活动,也主要取决于一个地区的制度环境①。制度环境的优化能够为技术创新创造良好的外部制度环境,提供制度保障,从而激励创新主体进行技术创新。此外,从现有的大量理论研究成果来看,制度环境与金融发展之间也存在着一定的联系,合理的制度安排具有优化资源配置、 降低交易成本等功能,有利于金融发展水平的提高。基于上述分析,考虑将制度环境优化因素纳入金融发展与技术创新的研究框架中,综合分析金融发展、制度环境与技术创新的关系,这对于优化我国当前的制度环境、深化金融发展程度,进而提高我国的技术创新水平,发挥创新驱动作用,实现中国经济高质量增长具有重要的理论价值与现实意义。

以往的研究发现技术创新具有空间溢出效应,技术创新扩散是一个基于地理空间层面并在创新所属地理空间维度上展开的扩散,并将新产品、新工艺由一个地理空间传播转移到另一个空间单元的过程。技术创新扩散需要区域内经济主体之间的创新互动,是经济主体互动交流和相互之间提升的过程,相关创新信息的有效流动是技术扩散的重要途径,有助于局限在省域之内的创新知识扩散到整个省域之外。

考虑到技术创新存在空间溢出效应。本文拟从空间角度出发分析金融发展、制度环境与技术创新之间的作用机制:首先对中国省域技术创新的空间关联性进行实证分析。其次,使用空间杜宾模型,探索金融发展、制度環境和技术创新之间存在的作用关系。最后,结合空间杜宾模型,对其直接效应、间接效应和总效应进行检验,在空间上进一步解释金融发展、制度环境和技术创新的空间溢出效应。本文对已有的相关研究进行如下拓展:(1)梳理了金融发展和制度环境对技术创新的影响;(2)将金融发展和制度环境放在同一个理论框架中,研究两者间相互作用对技术创新的影响;(3)运用空间计量经济学模型,分析金融发展、制度环境对技术创新的空间溢出效应。

二、理论分析与研究假设

(一)金融发展与技术创新的理论及假设

金融发展水平在提高投资者的投资意愿方面发挥着重要作用,投资者的投资意愿又是影响技术创新的关键因素,所以金融发展对技术创新的影响研究历来是学界关注的重点。国外学者在研究两者关系上形成了较为完整的体系。熊彼特(1990)最早研究金融发展与技术进步之间的作用关系,提出金融发展可以推动技术进步②。Levine(1996)认为金融发展与技术进步相互促进相辅相成,较高的金融发展水平能够降低交易成本从而促进技术创新,同时技术创新水平的提高也将推动金融发展③。不同于上述二者线性关系的研究,佩蕾丝(2007)认为低水平的金融发展不会促进技术创新,只有当金融发展到一定水平后,才能够发挥技术创新效应,促使技术进步,因而两者之间存在非线性关系④。金融体系可以发挥分散风险、机会共享等作用,Tadesse(2002)从金融体系的角度出发,认为良好的金融体系可以保证技术创新行为的持续进行⑤。Nanda & Rhodes-Kropf(2014)对金融市场的活跃度进行划分,认为金融市场的活跃度对技术创新具有影响,金融市场竞争越激烈越活跃,越有利于推进技术创新⑥。

近年来,国内相关研究也取得一定成果,国内学者多是通过建立金融发展指标体系来研究两者之间的关系。部分学者认为金融发展可以促进技术创新,李晓龙等(2017)考察了金融发展的规模、效率和结构对创新的影响,认为三者均是影响区域创新产出的重要因素⑦。师文明等(2010)构建门槛模型对金融发展与技术创新进行研究,发现二者之间具有门槛效应,当金融发展处于低水平状态时会阻碍技术进步,但是越过某个门槛值,当处于较高的水平状态时就会对技术进步具有正面影响⑧。张志强等(2012)将空间因素考虑在内,从中国金融发展的规模与效率角度出发,分别对区域创新的影响进行实证分析,结果表明金融发展的规模扩大与效率提高显著促进了区域创新,并且具有明显的区域差异性⑨。因此,本文作出如下假设:

H1:金融发展水平的提高对技术创新产生正向影响。

(二)制度环境与技术创新的理论假设

投资者的投资意愿和企业家经营决策会极大地受到制度环境的影响,所以制度激励可以从根本上决定技术创新。在现有文献的基础上,从影响创新的制度环境角度出发,我们参考徐浩、冯涛对于制度环境的划分,将制度环境划分为行政、法治和文化信用环境进行梳理。

良好的行政环境主要通过政府行政手段,为企业创新活动提供良好的融资环境,同时为企业家把握市场提供机会。周黎安(2004)认为“晋升锦标赛”机制很大程度上提高了地方政府参与本地经济活动的积极性,因低粗放型生产项目具有考核易、见效快等特点,地方政府更倾向于推动该项目实施,并且利用行政手段为其获取银行信贷⑩。而技术创新项目因高风险、见效慢、周期长等特点,无形中抬高了企业融资成本,增加了其获取融资的困难,从而抑制企业家进行技术创新的动机。鲁桐等(2015)从交易成本角度出发,认为良好的行政环境有助于创新项目的实施,降低技术创新过程的交易成本,从而提高企业创新效率;不良的行政环境因行政效率低下、审批程序复杂等因素,影响创新项目实施进度,从而约束了企业家的创新行为。

法律保护对于稳定企业家预期收益,提高投资人参与创新融资活动的积极性有很大作用。首先,投资者与企业家之间因利益冲突会导致债务履约成本,会影响到企业创新。其次,技术创新项目因存在长期性、高风险性,企业家在这些项目运营过程中会产生较高的违约动机,与此同时投资者对企业家违约行为的观测成本也会提高。所以较高的法律執行力度会约束企业违约行为,降低观测成本。再者,技术创新成果会带来巨大收益,良好的产权保护会提高企业家追求超额收益的动机,市场的竞争将促使企业家以技术创新的方式使自己长期处于竞争优势地位。

至于文化信用盛行的制度环境更是不可或缺。一方面,企业家文化盛行,有助于激发市场活力,营造一种自由、公平和公正的竞争氛围,从而促使企业家充分挖掘技术创新的作用来应对复杂的市场竞争环境。另一方面,信用是一种隐性契约执行机制,可以降低道德风险,通过减少债务人产生违约的可能性,间接起到对投资人的保护作用,提高投资人提供资本供给的意愿。Acs & Armington(2003)认为为了使企业保持良好业绩,维持市场地位,企业家主要依靠研发资本的增加来提高自身产品的创新能力,促使技术升级。所以,良好的信用机制对于提高资本供给,加大对高风险、大规模、长周期的技术创新项目投入来推动技术创新具有重要作用。因此,本文作出如下假设:

H2:制度环境的优化对技术创新起到促进作用。

(三)制度环境、金融发展与技术创新的理论假设

通过对现有文献进行梳理,发现大部分学者的研究侧重点放在制度环境对技术创新的影响,或者金融发展对技术创新的影响,鲜见分析二者交互作用对技术创新影响的文献,尤其是缺乏将金融发展和制度环境放在同一个框架中的研究。实际上,金融发展离不开制度环境的优化,实现制度环境优化与金融发展之间的最佳耦合,对于提升技术创新能力有着良好的促进作用。因此,本文作出如下假设:

H3:金融发展水平提高与制度环境优化的交互作用对技术创新产生正向影响。其相关作用机理见下图所示:

四、指标选取与数据来源

(一)被解释变量

技术创新指标(inn):本文选取专利申请量来表示各省的技术创新水平,因为专利授权量受政治因素和人为因素干扰性较大,无法代表各省的技术创新水平,所以选择创新产出作为被解释变量。

(二)核心解释变量

1. 金融发展(fin)。参考其他文献,发现大多数研究采用单一指标测度金融发展水平,但是单一指标代表性不强,极易造成结论误差。为克服指标选择上带来的问题,本文参考杨胜刚和朱红(2007)、崔艳娟等(2012) 以及钞小静等(2011) 人的研究,构建金融发展指标评价体系,最后采用熵权法综合集成金融发展总体指标。具体指标含义见表1。

金融规模(fin1):金融规模的扩大便于发挥金融扩散效应,为技术创新提供大量资金支持。我国金融体系具有明显的银行主导特征,所以采用银行数据测度金融发展规模具有一定代表性。

金融效率(fin2):反映了金融中介机构将储蓄转化为贷款的速度,金融效率的提高便于发挥金融中介效应,加速了技术创新实施的具体过程。

金融结构(fin3):用该指标可以反映其金融结构合理程度,金融市场结构越合理越有利于发挥金融市场效应,为技术创新提供良好的融资环境。

2. 制度环境(ins)。本文根据数据的获取性难度和指标选取是否具有代表性,参考樊纲等人的研究构建制度环境总体评价指标体系,具体指标含义见表2。

一是行政子环境(ins1),包括政府主导程度:用财政支出占比衡量,也可以反映市场化程度,反映地方政府对本地经济资源的支配程度;政府干预度:使用财政自给率表示,可以反映地方政府进行市场干预的程度,地方政府财权与事权的匹配程度越高,就越能够降低地方政府干预市场争夺金融等生产要素的动机;政府规模:政府规模扩张意味着机构庞杂人员冗余,导致分工过细、权责不清等问题,从而降低行政效率,使企业交易成本上升;税负:企业税负过高会减少企业对创新的要素供给。

二是法制子环境(ins2),采用政府廉政和社会稳定度两个指标进行衡量。政府廉政:用贪污、渎职涉案人数与总人口的比值来表示,较高的职务犯罪率不利于创新活动的实施,因为职务犯罪会带来企业家交易成本的提升;社会稳定度:用城镇登记失业率表示,较低的城镇失业率表明地区社会稳定性越好,执法力度提高,犯罪机会成本增加,罪犯约束自身行为,更有助于营造稳定的外部环境,激发企业创新活力。

三是文化信用子环境(ins3),采用企业家精神和商业信用来衡量文化信用环境。企业家创新精神:使用人均专利授权量表示,发挥企业家精神是指企业家不断地将创新成果引入市场,在“创造性破坏”中发挥作用,从而促使技术革新;商业信用:使用银行不良贷款率来反映商业信用,这是一个负向指标,信贷行为是企业家获取资金、投入生产经营活动的日常行为,良好的商业信用能够有效降低企业家融资的交易成本,提高其创新动机。

为提高各地区各年份制度环境指标的可比性,本文参考樊纲等(2011)的做法:首先,以2007年为基期,基期各基础指标最大者记为10分,最小者记为0;然后,对其他年份指标进行正向化和无量纲化处理;最后,采用熵权法给每个指标赋权,综合集成合成上级指标。

(三)控制变量

在分析这三者之间的关系及作用机制时,为提高结果的准确性,本文引入了控制变量,主要有以下几个:经济规模(gdp)、产业结构(indu)、对外开放水平(trade)、城市化程度(urb)。各指标表示的具体含义见表3。

(四)数据来源

本文研究范围是中国2007—2016年间30个省域的面板数据,由于西藏数据部分缺失未进行整理统计;技术创新指标构建使用的数据均来源于《中国科技统计年鉴》;制度环境指标构建数据来源于《中国统计年鉴》、《中国检察年鉴》和各省检察院工作报告;金融发展指标构建数据来源于《中国统计年鉴》和wind数据库。

五、实证结果分析

(一)省域技术创新的空间相关性检验

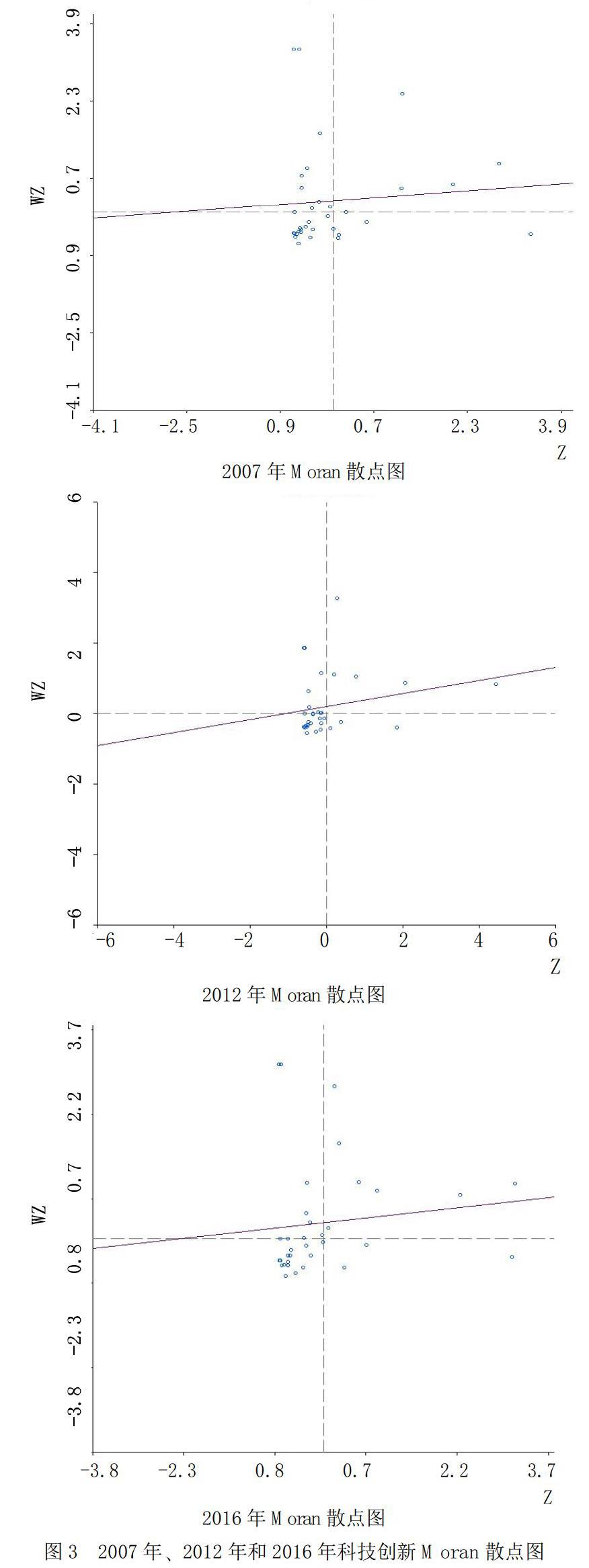

1. 全局空间自相关性检验。由图2可知,2007—2016年我国技术创新的全局空间自相关系数Morans I值在0.15—0.2之间浮动,莫兰指数为正值,这表明我国技术创新在此期间具有较强的正向空间自相关性,说明空间分布集聚度大的地方,技术创新能力较强,也表明技术创新在地理空间上存在溢出效应,由于创新要素在地区之间流动,高技术创新能力的省份对周围省份的技术创新能力发挥正向效应。总体上反映我国技术创新水平的莫蘭指数呈下降态势,技术创新能力空间集聚态势有所降低,虽有所波动但整体上较为稳定。

2. 局部空间自相关性检验。图3反映的是我国2007年、2012年和2016年技术创新局部空间自相关的Moran散点图。该组图显示全国大多数省份都落在了第一象限和第三象限,2007年Moran散点图显示落在一三象限的省份有15个,2012年有22个,2016年有22个。这表明中国省域技术创新具有明显的空间集聚现象,并且发现各省份在空间分布上是非匀质的。以2016年为例,MoranI值落在第一象限的省区大多数位于我国东部,说明东部地区形成了技术创新的高值集群区域;落在第三象限的省区大多数位于我国中西部,中西部地区形成了技术创新的低值集群区域。进一步观察散点图,表明中国省域技术创新存在显著地域空间依赖性和空间集聚特征,因而在研究制度环境、金融发展与技术创新这三者的关系时需要考虑空间效应,否则极易造成模型的有偏估计。

(二)空间计量模型的构建

1. 构建基本回归模型。本文的研究对象是金融发展、制度环境及其交互效应对技术创新的影响,首先构造经典的线性回归模型作为基本模型,用制度环境、金融发展以及二者的交互项作为解释变量放入模型中,其他影响技术创新的指标作为控制变量加入方程。为了减弱异方差和多重共线性带来的负面影响,对变量进行取对数处理,具体模型设置如下:

(3)回归结果分析。为探究金融发展、制度环境及其二者交互作用这三者与技术创新之间的关系,将这些变量放入一个模型中进行回归分析。首先对空间杜宾模型是选择随机效应还是固定效应模型进行判断,采用Hausman检验,检验结果显示出固定效应模型与本研究更加相符,所以选择固定效应模型作为本文的基本模型,表5显示的是在四种不同的效应下用空间杜宾模型回归的结果:

观察表5的具体结果,上述四个模型的拟合优度值非常高,都在90%以上,并且差异不大,且四个模型都有较好的对数似然值。但是,考虑到要进行直接效应、间接效应和总效应的分析,在时间固定效应模型中大多数系数通过了显著性检验,尤其是核心解释变量通过了检验。从提高模型解释力度的角度出发,考虑选择使用时间固定效应的空间杜宾模型,对制度环境、金融发展和技术创新的弹性系数和空间溢出效应进行实证检验和分析。

在表5中,关于空间杜宾模型的估计结果,发现时间固定效应模型的结果显示制度环境和金融发展对技术创新均存在正向的影响,这也符合假设1和假设2的相关命题。同时进行对比发现二者对技术创新的作用程度不同,制度环境优化对技术创新的作用比金融发展的促进作用要小,二者的交互效应对技术创新有明显的促进作用。同时,表5最后一行显示W×ln(inn)的滞后项系数显著为正,这表明技术创新在省域之间确实具有正向空间溢出效应,邻近地区的技术创新会对本地区的技术创新产生影响。

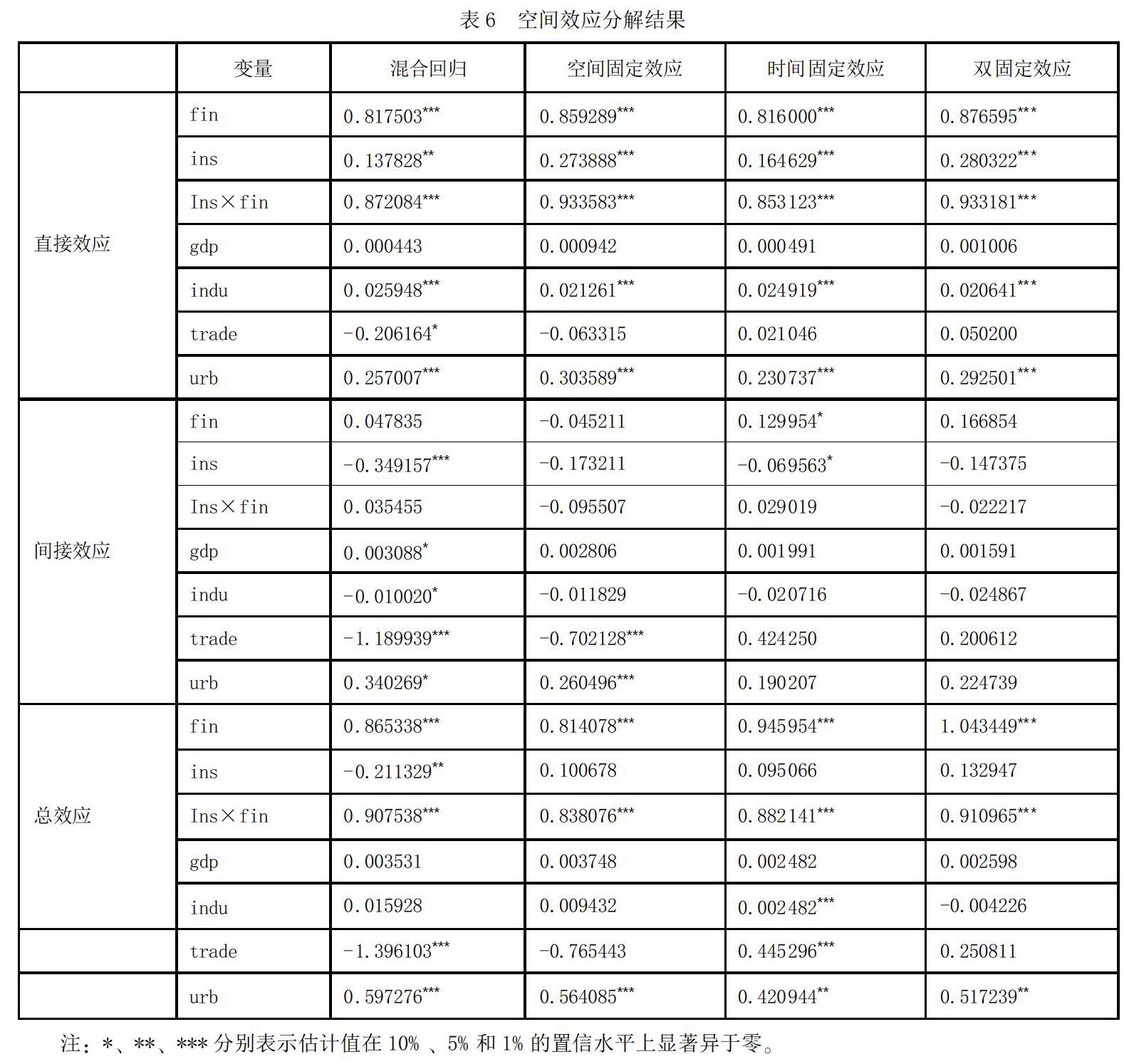

直接效应可以表示金融发展、制度环境与技术创新之间的关系,间接效应可以表示这些变量之间是不是具有空间溢出效应。表6呈现了本文的直接效应、间接效应和总效应的相关估计结果,表明地域和邻近地域的制度环境和金融发展都会对本地区的技术创新产生影响,相关分析如下:

(1)金融发展对技术创新的直接效应通过了显著性检验,且在1%的显著性水平下系数为正,即随着金融发展水平的提高,能够明显地促进技术创新水平提高;从回归结果可以看出,金融发展对技术创新的间接效应也通过了检验,技术创新水平同时也受到邻近地区金融发展水平的影响,随着周围地区金融发展水平每提高1个单位,对本地区技术创新的作用强度提高约13%。这表明周围地区金融发展对本地区技术创新产生了杠杆效应和正向空间溢出效应,地区之间金融水平竞相发展促进了金融要素流动,形成了区域空间集聚态势,发挥了集聚效应的正外部性;在金融发展的直接和间接效应共同影响下,金融发展的总效应系数为正,通过了1%显著水平。除此之外,金融发展的直接效应大于间接效应,表明本地区的金融发展对于技术创新产生的作用会更大。

(2)制度环境对技术创新的直接效应系数为正,通过了1%的显著性水平,即随着本地区制度环境的优化,能够显著提高本地区的技术创新水平;技术创新水平同时受到周围地区制度环境的影响,但这种溢出表现为负效应,随着周围地区制度环境优化水平每提高1个单位,对本地区技术创新的作用强度降低6.95635%。这说明制度环境优化存在着以邻为壑的现象,表明制度环境优化对技术创新的溢出效应会产生抑制作用。分析原因可能与该地区的制度环境在空间上存在异质性有关,这表现出一种竞争效应,地区之间在制度环境优化方面存在竞争。除此之外,制度环境的直接效应大于间接效应,表明本地区制度环境的优化对于本地区的技术创新产生的作用会更大。

(3)制度环境与金融发展二者交互作用的直接效应系数是正值,而二者交互作用的间接效应系数并没有通过检验。这说明二者的交互作用对技术创新水平具有明显的正向影响,但是这种交互效用却不存在空间溢出效应;二者交互作用的总效应系数通过了1%的显著性检验,表明其他地区金融发展和制度环境的优化对于推动本地区的技术创新发挥着重要作用。

六、简要研究结论与政策建议

本文基于新地理经济学和内生增长理论,选取中国30个省区2007—2016年的数据动态考察了省域技术创新的空间关联性,并结合空间杜宾模型分析了金融发展、制度环境与省域技术创新之间的作用关系,得出如下结论:

(1)从空间上来看,技术创新水平具有明显差异性,呈现出从东到西逐步递减的态势;技术创新在空间上存在集聚现象,但是这种集聚现象由于技术创新的溢出效应和增长极的扩散效应,程度有所减缓。首先,加强金融基础设施的建设。

(2)金融发展水平的提高和制度环境的优化都会对技术创新起到显著的推动作用,但是金融发展的推动作用要高于制度环境,二者的交互作用对技术创新也具有明显推动作用。

(3)金融发展在空间上具有溢出效应,这种溢出效应在对技术创新的溢出方面起到了一定促进作用;而制度环境的间接效应系数为负,对技术创新的溢出效应具有抑制作用,说明该地域的制度环境存在空间差异,二者的交互作用对于技术创新的溢出会产生正面影响。

综合前文分析,本文提出如下政策建议:

(1)发挥金融的先导作用,提高金融发展水平。要充分利用金融和创新的溢出效应和扩散效应,让创新能力高的地区带动周边地区发展,从而在整体上提升国家的技术创新水平。

(2)制度环境在地区發展上具有差异性,加强制度创新是实现技术创新区域间协调发展的前提基础,因此,要完善顶层框架设计,为提高技术创新提供良好的长效制度环境保障。

(3)实现金融发展与制度环境在地区发展上的最佳耦合,对于提高本地区的技术创新水平尤为关键。因此,要规范地方政府行为,提高金融资源的配置效率,改善行政环境;加大地区执法强度,规范金融运行秩序,创建一个有利于技术创新的法治环境;提高金融信用发展水平,为企业技术创新提供融资渠道。

(4)重视技术创新的空间溢出效应。要重视各省份之间创新人才和创新资本的积累,同时也应该重视邻接省份对创新能力的影响,发挥创新活动在各省份的空间扩散作用。首先,技术创新相对较弱省份应该学习和引进技术创新较强省份的创新知识、创新成果以及创新制度。其次,建立健全区域间的技术创新交流与合作的渠道,设立区域技术创新合作与开发的技术部门。最后,建立区域内的共同研发资金与创新成果共享机制,增强区域内经济发展的内在驱动力。

注释:

① D. Acemoglu, S. Johnson and J. Robinson, The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth, American Economic Review, 2005, 95(3), pp.546-579.

② 熊彼特:《经济发展理论》,商务印书馆1990年版,第20—23页。

③ R. Levine, Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature, 1996, 35(2), pp.688-726.

④ 卡萝塔·佩蕾丝:《技术革命与金融资本》,中国人民大学出版社2007年版,第136—146页。

⑤ S. Tadesse, Financial Architecture and Economic Performance: International Evidence, Financial Development and Technology, 2002, 11(4), pp.429-454.

⑥ Nanda and M. Rhodes-Kropf, Financing Risk and Innovation, Social Science Electronic Publishing, 2014, pp.11-13.

⑦ 李晓龙、冉光和、郑威:《金融发展、空间关联与区域创新产出》,《研究与发展管理》2017年第1期。

⑧ 师文明、王毓槐:《金融发展对技术进步影响的门槛效应检验——基于中国省际面板数据的实证研究》,《山西财经大学学报》2010年第9期。

⑨ 张志强:《金融发展、研发创新与区域技术深化》,《经济评论》2012年第3期。

⑩ 周黎安:《晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因》,《经济研究》2004年第6期。

鲁桐、党印:《投资者保护、行政环境与技术创新:跨国经验证据》,《世界经济》2015年第10期。

曹琪格、任国良、骆雅丽:《区域制度环境对企业技术创新的影响》,《财经科学》2014年第1期。

徐浩、温军、冯涛:《制度环境、金融发展与技术创新》,《山西财经大学学报》2016年第6期。

Z. J. Acs, C. Armington, Employment Growth and Entre-preneurial Activity in Cities, Regional Studies, 2004, 38(8), pp.911-927.

陈志武:《金融技术、经济增长与文化》,《经济导刊》2005年第5期。

J. P. Le Sage and R. K. Pace, Introduction to Spatial Econometrics, New York: Taylor and Francis-CRC Press, 2009, pp.34-56.

杨胜刚、朱红:《中部塌陷、金融弱化与中部崛起的金融支持》,《经济研究》2007年第5期。

崔艳娟、孙刚:《金融发展是贫困减缓的原因吗?——来自中国的证据》,《金融研究》2012年第11期。

钞小静、任保平:《中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析》,《经济研究》2011年第4期。

樊纲、王小鲁、马光荣:《中国市场化进程对经济增长的贡献》,《经济研究》2011年第9期。

作者简介:孟维福,天津财经大学金融学院博士研究生,天津,300222;贾鑫晶,青岛大学经济学院,山东青岛,266071;杨兆廷,河北金融学院教授,河北保定,071051。

(责任编辑陈孝兵)