家庭教养方式差异对小学生幸福感的影响

段颖娜,姚新华

(北华大学教育科学学院,吉林吉林,132013)

小学生处于个体发展阶段中的童年期阶段,这是人格形成的重要阶段。在这一阶段,教师和家长不能一味地进行“填鸭式”教育培养,还要关注小学生的身心发展情况。大部分成年人认为现在的小学生是幸福的,但小学生自己的评价却不都如此。调查显示,有一部分小学生没有幸福感体验,有的小学生甚至不知道什么是幸福。造成这样结果的一个原因可能是家庭教养方式的差异。因此,对不同家庭教养方式下小学生幸福感的研究顺势而生。

一、概念界定

(一)幸福感

Ryff认为,心理学中的幸福感研究存在两大派别:快乐论和实现论。快乐论既关注人们积极、快乐情感的数量,也关注消极、不愉快情感的数量,主要集中在主观幸福感的研究上;实现论关注个体与生俱来的潜能和才华的实现与发展,认为这种发展可以使个体功能更加健全,实现论主要体现在心理幸福感和社会幸福感的研究中。[1]

主观幸福感是指一个人根据自己定下的标准对生活质量的总体评估,可以是评估一段时间的情感反应和生活满意度[2];心理幸福感是指一个人的人生价值和自我潜能,主要强调的是心理上的感受[3];社会幸福感是指一个人在社会环境中产生的心理活动及心理上的变化。

(二)小学生幸福感

小学生幸福感是小学生的主观感受,是小学生通过自身的感受对外界所接触的事物和人物进行情感上的判断,从而产生相应的积极情绪或者消极情绪,其中产生的积极情绪就是小学生的幸福感。由于小学生所处的社会环境只有家庭和学校,接触到的人和所处的环境几乎不变,对社会幸福感的体验较少,因此,小学生幸福感被简单地认为是主观幸福感和心理幸福感的结合。

(三)家庭教养方式

家庭教养方式是指在家庭生活中,父母在培养、教育孩子时运用的方法。家庭教养方式可以概括为四种类型:(1)严格管教型,即父母对子女要求严格并且控制欲极高,对子女提出过高的行为标准,要求子女严格按照自己安排的轨迹生活成长;(2)放任不管型,父母对子女的需求漠不关心,对子女缺乏爱与积极关注;(3)民主协商型,父母对子女有足够的爱与尊重,给予子女肯定与鼓励,亲子之间能够进行良性交流;(4)一般情况型,父母对子女管教既不严格也不放任,亲子之间遇事也不相互协商。

二、研究方法

(一)研究工具

本研究运用问卷调查法,采用苗元江编制的《中小学综合幸福感调查问卷》。问卷包含A、B、C三个部分,A部分有38个题目,采用1—7级计分标准,分为生活满意、生命活力、健康关注、利他行为、自我价值、友好关系、人格成长七个维度。B部分有12个题目,采用1—7级评分标准,分为正性情感和负性情感。正性情感包括高兴、爱、愉快、感激、快乐与自豪,负性情感包括愤怒、耻辱、忧虑、嫉妒、内疚与悲哀。C部分是对目前幸福感体验打分,采用1—9级计分标准,1分表示非常痛苦,9分表示非常幸福。

(二)研究对象

本研究以吉林市两所小学一到六年级小学生为研究对象,每个年级随机选取两个班级进行问卷发放。本研究一共发放500份问卷,共回收500份问卷,回收率为100%。回收的问卷中,有效问卷459份,无效问卷41份,有效问卷率达91.8%。

(三)数据检验

本研究采用SPSS 17.0进行数据整理分析。信度是测验的一致性和可靠性,本问卷Cronbach α的值为0.849。效度是测验的准确性,本问卷KMO的值为0.795。以此为基础,本研究对各个数据进行了分析,运用t检验、单因素分析的方法,分析不同家庭教养方式对小学生幸福感的影响。

三、研究结果

(一)总体状况

研究显示,小学生的幸福指数均值为7.19(超过平均值4.5),标准差为2.07,说明小学生总体上感觉比较幸福。剩下九个维度得分如下:人格成长>生命活力>正性情感>健康关注>自我价值>生活满意>利他行为>友好关系>负性情感。

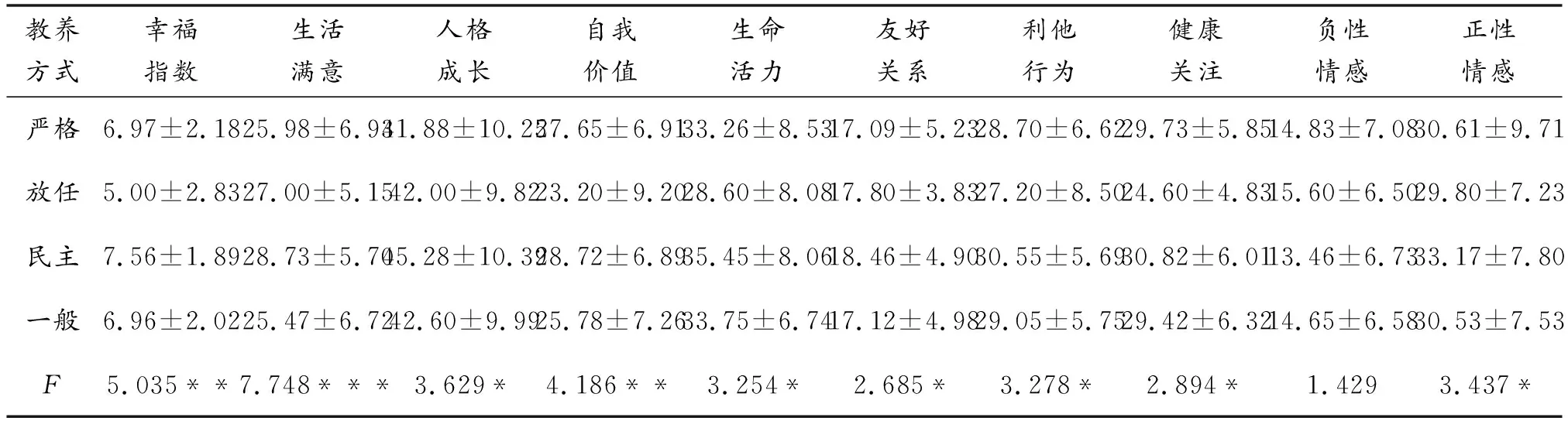

表1 教养方式差异(M±SD)

(二)家庭教养方式差异的影响

由表1可知,小学生在不同的家庭教养方式下幸福感存在显著差异。在生活满意方面,民主协商型家庭与放任不管型家庭小学生的幸福感更高。在人格成长和友好关系方面,民主协商型家庭小学生的幸福感最高,严格管教型家庭小学生的幸福感最低。在自我价值方面,民主协商型家庭与严格管教型家庭小学生幸福感更高。在生命活力和健康关注方面,放任不管型家庭小学生幸福感最低。在利他行为和正性情感方面,民主协商型家庭小学生幸福感最高,放任不管型家庭小学生的幸福感最低。通过总体分析可以看出,放任不管型家庭小学生的幸福感最低,民主协商型家庭小学生的幸福感最高。

四、研究讨论

(一)总体现状

总体来看,小学生的幸福感普遍较高。从问卷的维度来看,人格成长、生命活力、正性情感、健康关注等方面相对靠前。可能的原因是,学生在小学阶段把更多的精力放在每天上学可以遇到一起玩耍的同伴、见到自己喜欢的老师、学到自己感兴趣的课程上。在小学阶段,健康水平和人格成长也很重要。因此,学校、教师、家长要着重关注小学生的健康水平和人格成长,使他们此阶段的身心都能达到健康水平,这对小学生以后的人格发展有很重要的影响。自我价值、生活满意、利他行为、友好关系、负性情感等方面相对靠后。可能是在小学阶段,他们对自我价值没有很强的感受,在生活满意方面也是父母给他们什么就获得什么,没有过多想法。利他行为和友好关系方面在小学生身上体现得相对薄弱一些,可能是在童年期的小学生会较多地表现出达到自己的需求与以自己利益为重的倾向。负性情感这个维度是反向分析的,得分越低代表越好。因此,小学生的负性情感得分较低,说明了小学生负性情感产生的不多。可能是在小学阶段,在小学生身上发生的不愉快的事情很快就会被遗忘。

(二)家庭教养方式差异的影响

在生活满意方面,家庭教养方式无论是相互协商还是放任不管,小学生都会觉得更加轻松自在,从而产生更多的幸福感。在人格成长和友好关系两方面,父母对子女起到正向引导的作用并且对子女友好可亲,小学生会产生更多的幸福感。父母对自己有明确的要求或者与自己沟通交流使其了解自己价值的小学生,在自我价值方面会有更多幸福感体验。在生命活力和健康关注两个方面,如果父母对自己一天的生活没有积极关注,对自己的健康漠不关心,那么小学生的幸福感体验就最少。在利他行为和正性情感两个方面,如果父母与自己良好沟通,那么小学生就同样会积极关注他人,并产生正性情感,提升幸福感体验。本研究结果显示,民主协商型家庭教养方式下小学生的幸福感总体上最高,放任不管型家庭教养方式下小学生的幸福感总体上最低。这可能的原因是小学阶段的小学生有了一定的主见与看法,如果父母与他们积极沟通、相互协调,就会增强小学生幸福感。但是,如果父母采取放任不管的态度,就会使小学生失去方向,感受不到温暖,甚至产生负性情感,幸福感下降。

五、研究结论

第一,小学生幸福感总体上较高,幸福指数、人格成长、生命活力、正性情感、健康关注、自我价值、生活满意、利他行为、友好关系和负性情感这十个维度均高于平均值。

第二,民主协商型家庭教养方式下小学生的幸福感最高,放任不管型家庭教养方式下小学生的幸福感最低。