基于主成分分析的不同茶树品种在湖北地区的适应性评价

马林龙 曹丹 刘艳丽 金孝芳

摘 要:为客观准确地评价19个茶树品种在湖北地区的适应性。本研究以‘福鼎大白茶(CK)为对照,对19个茶树品种在湖北地区的茶苗成活率、新梢物候期、产量性状、制茶品质和抗逆性等指标进行系统比较分析,并应用主成分分析法对不同茶树品种在湖北地区的适应性进行综合评价。结果表明,在主成分分析时前3个主成分的累积方差贡献率达到76.96%,分别为“产量抗性因子”“物候期因子”“品质因子”;以前3个主成分的线性回归方程和贡献率构建适应性综合评价模型,综合得分超过CK的有10个品种,其中‘茶农98‘鄂茶12‘陕茶1号和‘岚里香4个品种的综合评价得分明显高于其他品种,为最适宜湖北及相似茶区推广应用品种;综合得分低于CK的有9个品种,其中‘白叶一号‘中黄1号‘漕溪1号和‘鸟王1064个品种的综合得分明显低于其他品种,为不适宜湖北及相似茶区推广应用品种。

关键词:茶树品种;适应性;主成分分析中图分类号:S571.1 文献标识码:A

Evaluation of Adaptability of Different Tea Cultivars in Hubei Based on Principal Components Analysis

MA Linlong, CAO Dan, LIU Yanli, JIN Xiaofang*

Fruit and Tea Research Institute,Hubei Academy of Agricultural Sciences, Wuhan, Hubei 430064, China

Abstract: To accurately evaluate the adaptability of 19 tea cultivars in Hubei Province. In this study, the major agronomic traits such as survival rate, phenological phase, yield traits, ensory quality, and stress resistance were systematically analyzed by comparison with ‘Fudingdabaicha (CK), and the adaptability of different tea cultivars in Hubei Province was comprehensively evaluated by principal component analysis. Three principal components including yield - resistance factor, phenological phase factor and quality factor were determined, and the cumulative variance contribution rate was 76.96%. The composite scores of ten cultivars were higher than that of CK, of which ‘Chanong 98, ‘Echa12, ‘Shancha1, and ‘Lanlixiang were the most suitable application area in Hubei or similar areas. The composite scores of nine cultivars were lower than that of CK, of which ‘Baiye1, ‘Zhonghuang1, ‘Caoxi1, and ‘Niaowang106 were not the appropriate application area in Hubei or similar areas.

Keywords: tea cultivars; adaptability; principal components analysis

DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.07.008

茶树品种是茶产业发展的基础,它决定了茶叶的产量、品质和经济效益,世界各主要产茶国历来都十分重视茶树品种的选育和引进工作[1-2]。近年来,我国茶树育种工作者根据市场需求不断调整品种选育目标,先后选育了一系列高产、优质、早生和高抗等优良茶树品种,为我国茶叶产品结构调整、茶产业转型和可持续发展做出了重要贡献[3]。然而,我国茶树种植区域广泛,各地区生态环境及生产水平差异较大,同一茶树品种因气候、土壤和管理水平等的差异而表现出不同的品种特性[4-5]。因此,对新品种在不同地区的适应性评价是品种应用和推广的先决条件和重要环节。

湖北省是我国的产茶大省,近年来茶产业得到了快速发展,呈现出良好的发展态势和前景。2017年,全省有茶园面积34.667万hm2,茶叶总产量33万t,农业总产值156亿元[6]。然而茶园品种结构单一,群体种茶园老化严重,无性系茶树良种普及率低等问题,严重影响湖北省茶产业健康可持续发展[7]。因此,筛选适宜湖北茶区发展种植的高产、优质、高抗型茶树品种将对实现湖北省茶产业安全、优质、高效生产和产业提档升级具有重要意义。为此,本研究以‘福鼎大白茶为对照,对19个不同茶树品种在湖北地区的茶苗成活率、新梢物候期、產量性状(树高树幅、发芽密度和鲜叶产量)、制茶品质和抗逆性(耐寒性、耐旱性)等性状指标进行系统比较分析,并应用主成分分析法对不同茶树品种在湖北地区的适应性进行综合评价,以期充分了解各品种的优良特性和生产性能,进而为筛选适宜湖北茶区发展种植的无性系优良品种及其推广应用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1材料

1.1.1 试验区概况 试验区位于湖北省武汉市江夏区湖北省农业科学院果树茶叶研究所湖北茶树种质资源圃内(东经114°07′、北纬30°18′),海拔32.7 m。试验园地四周空旷、地势平坦,土壤类型为红黄壤,pH 4.9,土层深厚,整体土壤肥力处于中上等水平。

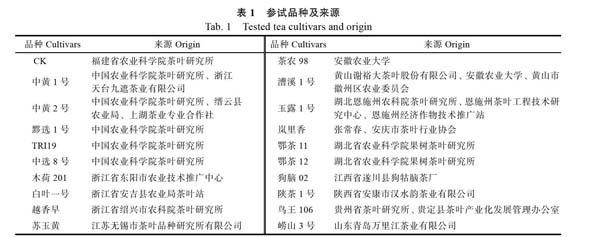

1.1.2 试验材料 19个参试绿茶品种均为地方品种,以‘福鼎大白茶为对照品种(CK),各参试绿茶品种的名称及来源见表1。

1.2方法

1.2.1 试验设计 各参试品种区试小区设置长9 m、宽1.5 m,每个小区试验面积为13.5 m2,随机排列,重复3次;四周以湖北省主栽国家级良种‘鄂茶1号作为保护行。种植方式:2012年11月5日—2012年11月28日,采用双行、双株条栽,大行距150 cm、小行距40 cm、丛距33 cm,每丛定植2株茶苗;每个品种每小区定植茶苗55丛(110株),3个区共165丛(330株)。后期栽培管理措施保持一致。

1.2.2 成活率调查 茶苗定植后第3年调查成活率,包括株成活率=成活苗株数/定植苗株数× 100%;丛成活率=成活丛数/定植丛数×100%。

1.2.3 新梢物候期调查 定植后第4年,连续3年观察茶树春梢1芽1叶初展期、1芽2葉初展期和1芽3叶初展期。每个试验小区随机观察5丛,每丛选择1个芽头(最后一次修剪的剪口以下第1个带叶健壮芽)固定观察,从越冬芽萌动开始,每隔1 d观察1次,各个生育期以30%观察芽达到该物候为标准,观察期间,如发生损伤或误采应立即调换相同生长状态的芽。

1.2.4 树高树幅调查 第2次、第3次定型修剪前测量茶树高度和幅度。每个试验小区重复测定5次(具体在1、3、5、7、9 m的中心点测量最高枝梢的高度和茶行的幅度),计算平均数。

1.2.5 发芽密度调查 定植后第4年,在通过1芽2叶期时,每个品种每小区随机取3个点,调查每点(33.3 cm×33.3 cm)10 cm叶层范围内萌动芽以上的芽梢数,连续观察3 a。

1.2.6 鲜叶产量调查 定植后第4年,从春茶第1批鲜叶在1芽2叶物候期通过之日或第2天,采摘1芽2叶和同等嫩度的对夹叶;夏茶、秋茶采1芽2叶、1芽3叶和同等嫩度的对夹叶,其中春、夏茶留鱼叶采,秋茶留一叶采,连续调查3 a。

1.2.7 加工品质鉴定 定植后第4年,采摘第1批春茶(1芽2叶)制作烘青绿茶样,具体制作工艺流程:摊放→杀青→揉捻→初烘→摊凉→复烘→摊凉包装。然后送农业农村部茶叶质量监督检验测试中心进行感官审评,审评的方法参照NY/T 787-2004。

1.2.8 抗寒性和抗旱性调查 定植后第4年,越冬后或旱期后,以丛为单位,每小区调查10丛茶树冻害或旱害程度,凡中上部叶片1/3以上赤枯或青枯即为受害叶,根据受害情况分为0级(受害叶片≤5%)、1级(5%<受害叶片≤15%)、2级(15%<受害叶片≤25%)、3级(25%<受害叶片≤50%)、4级(受害叶片>50%)5个等级。

按照下面公式计算冻害或旱害指数:

HI=100×∑(ni×xi)/(N×4)

式中,HI为冻害或旱害指数;ni为各级受害丛数;xi为各级受害等级;N为调查总丛数。根据冻害或旱害指数将抗寒性或抗旱性分为强(冻害或旱害指数≤10)、较强(10<冻害或旱害指数≤20)、中(20<冻害或旱害指数≤50)、弱(冻害或旱害指数>50)4个等级。

1.3数据处理

采用Excel 2007进行试验数据的整理与分析;采用SPSS 17.0软件进行相关性分析和主成分分析。

2 结果与分析

2.1 不同茶树品种茶苗成活率分析

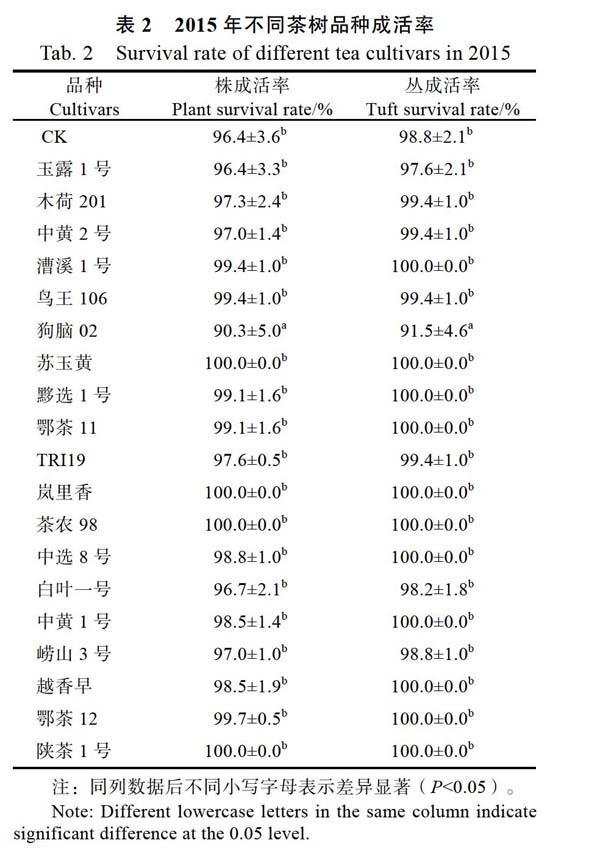

茶苗定植成活率是反映品种环境适应性的一个重要指标,也是确定其推广应用的重要依据[8]。由表2可知,仅‘狗脑02的株丛成活率显著低于CK,其余参试品种株成活率、丛成活率与CK均无显著差异。其中,‘玉露1号和‘白叶一号的株成活率不同程度超过CK或相当,但丛成活率低于CK;其余16个参试茶树品种的株成活率、丛成活率均不同程度高于CK,其中‘苏玉黄‘岚里香‘茶农98‘陕茶1号等4个参试品种的株成活率、丛成活率均达到100%,‘漕溪1号‘黟选1号‘鄂茶11‘中选8号‘中黄1号‘越香早和‘鄂茶12等7个参试品种的丛成活率也均达到100%。总之,各参试茶树品种在湖北武汉地区的总体移栽成活率较好,均达到了后期鉴定的要求。

注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference at the 0.05 level.

2.2不同茶树品种新梢物候期分析

新梢物候期是茶树品种的主要经济特性之一,对茶叶尤其绿茶的经济效益影响较大[9]。一般认为,茶树春梢萌动越早,所制绿茶产生的经济价值就越大[10];其次,早、中、晚茶树品种的合理搭配能够有效增加春茶生产时段,同时可以缓解采茶劳动力不足带来的资源浪费[11]。由表3可知,‘玉露1号‘苏玉黄和‘中选8号3个品种的一芽一叶初展期比CK均要早5 d以上,为特早生种,且在2016年、2017年、2018年均达到了特早生种标准。‘木荷201‘狗脑02‘黟选1号‘鄂茶11‘TRI19‘越香早‘鄂茶12‘陕茶1号8个品种的一芽一叶初展期比CK早0~4 d,为早生种,其中‘狗脑02‘鄂茶11‘越香早和‘鄂茶124个品种在2016年、2017年、2018年均达到了早生种标准,‘木荷201‘黟选1号‘TRI19和‘陕茶1号4个品种在2016年、2017年均达到了早生种标准。‘中黄2号‘漕溪1号‘鸟王106‘岚里香‘茶农98‘白叶一号‘崂山3号7个品种的一芽一叶初展期比CK晚1~4 d,为中生种。‘中黄1号的一芽一叶初展期比CK平均晚7.7 d,为晚生种,且在2016年、2017年、

2.3不同茶树品种产量性状分析

2.3.1 樹高树幅 树高和树幅是茶树长势一个重要判断指标,与茶叶产量呈较高的正相关[12]。由表4可知,2014年‘狗脑02和‘白叶一号的树高和树幅均不同程度低于CK,‘崂山3号的树高低于CK,‘中黄1号的树幅低于CK。其余15个品种的树高和树幅均不同程度高于CK,其中‘茶农98的树高和树幅与CK均存在显著性差异;‘木荷201‘漕溪1号‘岚里香‘越香早和‘陕茶1号等5个品种的树幅均显著性大于CK。2015年,‘白叶一号和‘中黄1号的树高和树幅均不同程度低于CK,其中‘白叶一号的树高显著低于CK。‘中黄2号和‘崂山3号的树高均不同程度低于CK,而树幅要不同程度大于CK。‘玉露1号和‘苏玉黄的树幅均不同程度低于CK,而树高均不同程度大于CK。其余13个品种的树高和树幅均不同程度高于CK,其中‘木荷201‘漕溪1号‘茶农98‘越香早和‘陕茶1号5个品种的树高和树幅与CK均存在显著性差异;‘鸟王106‘鄂茶11和‘TRI193个品种的树高均显著性高于CK;‘岚里香和‘中选8号的树幅均显著性大于CK。

2.3.2 发芽密度 茶树的发芽密度是影响茶叶的产量和经济效益的重要因素之一[13]。由表5可知,‘玉露1号‘木荷201‘中黄2号‘狗脑02‘苏玉黄‘鄂茶11‘TRI19‘岚里香‘茶农98‘中选8号‘崂山3号‘越香早‘鄂茶12和‘陕茶1号14个品种的3年平均发芽密度均不同程度超过对照种,其中‘茶农98‘鄂茶12和‘陕茶1号3个品种达到了显著性差异。‘漕溪1号‘鸟王106‘黟选1号‘白叶一号和‘中黄1号5个品种的3 a平均发芽密度均不同程度低于对照种,其中‘漕溪1号达到了显著性差异。

2.3.3 鲜叶产量 鲜叶产量是衡量茶叶经济效益的一个重要指标[14]。由表6可知,‘茶农98‘陕茶1号和‘岚里香3个品种的3 a平均鲜叶产量均不同程度超过CK(P<0.05),且3个品种的鲜叶产量在3 a中均显著高于CK。‘越香早‘黟选1号‘TRI19‘中选8号‘木荷201‘鄂茶12‘鄂茶11‘苏玉黄和‘玉露1号9

注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference at the 0.05 level.

注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference at the 0.05 level.

个品种的3 a平均鲜叶产量均不同程度超过CK,但无显著性差异,9个品种的鲜叶产量在3 a中基本与3 a平均鲜叶产量表现一致,仅‘TRI19在2018年要显著高于CK,‘玉露1号在2017年略低于CK。‘狗脑02‘崂山3号‘中黄2号‘漕溪1号和‘鸟王1065个品种的3 a平均鲜叶产量均不同程度低于CK,但与CK均未达到显著性差异水平;其中仅‘崂山3号的鲜叶产量在2016年略高于CK,其余品种的鲜叶产量在3 a中均不同程度低于CK且无显著性差异。‘中黄1号3 a平均鲜叶产量低于CK且有显著性差异,其3 a中鲜叶产量均低于CK,但仅在2016年存在显著差异。此外,‘白叶一号因长势差,无法进行该品种的鲜叶产量鉴定评价。对产量的主要性状和鲜叶产量的相关性进行分析表明(表7),树高、树幅、发芽密度与鲜叶产量均呈正相关,树高、树幅、发芽密度与鲜叶产量的正相关系数分别为0.754、0.762、0.660,均达到极显著水平。

注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05);“—”表示未测产。

Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference at the 0.05 level; “—” indicates the fresh yield not measured.

注:**表示相关性分析达到极显著水平(P<0.01)。

Note:**indicates variance analysis reached extremely significant difference (P<0.01).

2.4不同茶树品种制茶品质分析

综合3 a的感官品质鉴定表明(表8),‘岚里香和‘越香早所制烘青绿茶感官品质均不同程度超过CK;在3 a品质鉴定中,‘岚里香 在2017年、2018年的感官品质均超过CK,‘越香早在2016年、2017年的感官品质均超过CK。

‘鄂茶12所制烘青绿茶感官品质与CK相当;在3 a品质鉴定中,‘鄂茶12在2017年的感官品质超过CK。‘玉露1号‘木荷201‘中黄2号‘中黄1号‘白叶一号‘狗脑02‘苏玉黄‘鄂茶11‘TRI19‘茶农98‘中选8号‘崂山3号‘黟选1号‘漕溪1号‘鸟王106和‘陕茶1号16个品种所制烘青绿茶感官品质均不同程度低于CK;在3 a品质鉴定中,‘苏玉黄在2016年、2017年的感官品质均超过CK,‘中黄2号在2016年的感官品质超过CK,‘漕溪1号‘狗脑02和‘白叶一号3个品种在2017年的感官品质超过CK。

2.5 不同茶树品种抗逆性分析

2.5.1 耐寒性 综合连续3 a的耐寒性鉴定评价,结果表明(表9):‘玉露1号‘中黄2号‘黟选1号‘鄂茶11‘TRI19‘岚里香‘茶农98‘中选8号‘越香早‘鄂茶12‘陕茶1号和CK等12个品种的耐寒性均表现为强抗性。‘木荷201‘漕溪1号‘狗脑02 和‘苏玉黄4个品种的耐寒性均表现为较强抗性。‘鸟王106‘白叶一号和‘崂山3号3个品种的耐寒性均表现为中等抗性。‘中黄1号的耐寒性表现为弱抗性。

2.5.2 耐旱性 综合连续3 a的耐旱性鉴定评价,结果表明(表10):‘黟选1号‘鄂茶11‘岚里香‘茶农98‘越香早‘鄂茶12和‘陕茶1号7个品种的耐旱性均表现为较强抗性。‘玉露1号‘木荷201‘中黄2号‘鸟王106‘狗脑02‘苏玉黄‘TRI19‘中选8号‘白叶一号‘中黄1号‘崂山3号和CK等12个品种的耐旱性均表现为中等抗性。‘漕溪1号的耐旱性表现为弱抗性。

2.6不同品种适应性的综合评价分析

选择综合特性中9个代表性状:株成活率(2015年)、1芽1叶出展期与CK差值(3 a均值)、树高(2015年)、树幅(2015年)、发芽密度(3 a均值)、鲜叶产量(3 a均值)、感官审评得分(3 a均值)、耐寒性受害指数(3 a均值)、耐旱性受害指数(3 a均值),按顺序依次定义为X1~X9,利用SPSS 17.0軟件对其进行主成分分析。由表11可知,前3个主成分的累计方差贡献率达到76.96%,基本解释9个变量中的大部分信息。第1主成分PC1解释了总变异信息的43.75%,主要综合了产量性状(树高、树幅、发芽密度以及鲜叶产量)和抗逆性(耐寒性受害指数、耐旱性受害指数)信息,产量性状在第1主成分上呈正向分布,抗逆性指数性状呈负向分布,因此将PC1称为“产量、抗性因子”。第2主成分PC2包含了原始信息的19.07%,其大小主要由茶树一芽一叶初展期决定,因此将PC2称为“物候期因子”。第3主成分PC3包含了原始信息的14.14%,其大小主要由感官审评得分决定,因此将PC3称为“品质因子”。

通过对3个主成分的特征向量分析(表11)和X1~X9性状指标数值的标准化处理,建立前3个主成分的线性回归方程如下:

PC1=0.121×Zscore(X1)+0.071×Zscore(X2)+ 0.193×Zscore(X3)+0.189×Zscore(X4)+0.181×Zscore(X5)+0.240×Zscore(X6)+0.063×Zscore(X7)?0.185× Zscore(X8)?0.181×Zscore(X9);

PC2=?0.247×Zscore(X1)+0.382×Zscore(X2)? 0.289×Zscore(X3)?0.315×Zscore(X4)+0.267×Zscore(X5)?0.063×Zscore(X6)+0.161×Zscore(X7)?0.143× Zscore(X8)?0.267×Zscore(X9);

PC3=0.441×Zscore(X1)?0.267×Zscore(X2)? 0.169×Zscore(X3)?0.134×Zscore(X4)?0.056×Zscore(X5)?0.048×Zscore(X6)+0.620×Zscore(X7)+0.187× Zscore(X8)?0.222×Zscore(X9)。

将前3个主成分的方差贡献率作为权重系数(α1=43.75,α2=19.07,α3=14.14)建立综合评价模型,S=(α1×PC1+α2×PC2+α3×PC3)/(α1+α2+α3)。根据3个主成分的线性回归方程及综合评价模型,计算出20个茶树品种各主因子得分和综合得分并按分值高低排序,结果如表12所示。综合得分

超过CK的有10个品种,说明这10个品种在湖北地区的适应性要好于CK,其中‘茶农98‘鄂茶12‘陕茶1号和‘岚里香4个品种的综合评价得分明显高于其他品种,主要原因可能是‘茶农98和‘陕茶1号在产量、抗性中表现突出,‘岚里香在产量、抗性和品质中均优于其他品种,‘鄂茶12虽产量中等但在抗性和品质方面表现突出。综合得分低于CK的有9个品种,说明这9个品种在湖北地区的适应性要低于CK,其中‘漕溪1号‘鸟王106‘白叶一号和‘中黄1号4个品种的综合评价得分明显低于其他品种,主要原因可能是‘白叶一号和‘中黄1号在产量、抗性因子中表现较差,‘漕溪1号和‘鸟王106在物候期因子和品质因子中均表现较差。因此,建议‘茶农98‘鄂茶12‘陕茶1号‘岚里香‘越香早‘苏玉黄‘中选8号‘鄂茶11‘黟选1号和‘玉露1号等10个品种,为适宜在湖北及相似茶区推广应用品种,其中‘茶农98‘陕茶1号‘鄂茶12和‘岚里香4个品种为最适宜湖北及相似茶区推广应用品种。‘崂山3号‘中黄2号‘狗脑02‘TRI19和‘木荷2015个品种为较适宜湖北及相似茶区推广应用品种。‘白叶一号‘中黄1号‘漕溪1号和‘鸟王1064个品种为不适宜湖北及相似茶区推广应用品种。

3 讨论

植物的生长发育、生理特性不仅受到自身遗传物质的控制,还受到温度、光照、水分等环境因素的影响[15-17]。许乃银等[18]认为,环境效应通常占品种变异的绝大部分,基因型与环境互作效应占品种变异的比例通常也高于基因型主效。因此,环境效应、基因型与环境互作效应降低了农作物可重复的遗传变异的可靠性,增加了品种推广应用效果的不确定性和生产应用风险。茶树品种是茶产业发展的基础,它决定了茶叶的产量、品质和经济效益[1]。我国茶树适宜推广种植区域广泛,各个产茶区的生态环境及生产水平差异较大,同一茶树品种在不同生态环境中的种植表现往往差异悬殊[4-5]。此外,茶樹是一种多年生经济作物,茶树品种更新换代需要较大成本投入且持续多年,一旦引种失败带来的经济损失巨大[19]。因此,对新品种在不同环境下的综合性状的全面评价,对优良茶树品种的选择和推广应用具有重要的意义。

茶树品种的适应性评价由于评价指标多,且各指标间存在着许多大小不一的相关,往往给品种筛选带来较大的困难[20-21]。近年来,运用多元统计学方法对作物适应性进行综合评价有较为广泛的应用,其中主成分分析法通过对多个变量进行无量纲化处理,运用线性变化将多个变量简化成少数综合变量,各主成分之间相互独立,可以更加科学准确地评价作物的适应性强弱[22-23]。根据主成分分析结果,对19个茶树品种在湖北地区的适应性进行综合评估,结果表明,第1主成分主要综合了产量性状(树高、树幅、发芽密度以及鲜叶产量)和抗逆性(耐寒性受害指数、耐旱性受害指数)信息,一般产量越高、抗寒性、抗旱性越强的品种在第1主成分得分越高;第1主成分的贡献率为43.75%,说明产量、抗性性状在适应性综合评估中所占权重较大。第2 主成分包含了原始信息的19.07%,其得分大小主要由茶树1芽1叶初展期决定,一般物候期早的品种在第2主成分得分相对较高。第3主成分的贡献率为14.14%,其大小主要由感官审评得分决定,一般感官审评得分高的品种在第3主成分得分相对较高。这些与实际生产中要求茶树品种产量高、抗性强、物候期早和制茶品质好相符合。通过对前3个主成分的表达式和贡献率建立综合评价模型,结果表明,综合得分超过CK的有‘茶农98‘鄂茶12‘陕茶1号‘岚里香‘越香早‘苏玉黄‘中选8号‘鄂茶11‘黟选1号和‘玉露1号10个品种,为适宜在湖北及相似茶区推广应用品种,其中‘茶农98‘陕茶1号‘鄂茶12和‘岚里香4个品种的综合评价得分明显高于其他品种,为最适宜湖北及相似茶区推广应用品种。综合得分低于CK的有9个品种,其中‘崂山3号‘中黄2号‘狗脑02‘TRI19和‘木荷201的综合得分略低于CK,为较适宜湖北及相似茶区推广应用品种;‘白叶一号‘中黄1号‘漕溪1号和‘鸟王1064个品种的综合得分明显低于其他品种,为不适宜湖北及相似茶区推广应用品种。

综上所述,本研究通过对19个茶树品种在湖北地区的茶苗成活率、新梢物候期、产量性状(树高、树幅、发芽密度和鲜叶产量)、制茶品质和抗逆性等性状指标进行系统比较分析,并应用主成分分析法对不同茶树品种在湖北地区的适应性进行综合评价,为湖北及相似茶区品种选育和引种提供了理论参考,为筛选适宜湖北茶区发展种植的无性系优良品种及其推广应用提供科学依据。

参考文献

- 梁月荣, 石 萌. 茶树遗传育种研究进展[J]. 茶叶科学, 2015, 35(2): 103-109.

- 马建强, 姚明哲, 陈 亮. 茶树种质资源研究进展[J]. 茶叶科学, 2015, 35(1): 11-16.

- 王新超, 王 璐, 郝心愿, 等. 中国茶树遗传育种40年[J]. 中国茶叶, 2019, 41(5): 1-6.

- 马林龙, 刘艳丽, 曹 丹, 等. 湖北优良茶树品系绿茶香气成分分析[J]. 食品科学, 2019, 40(10): 251-256.

- 宋明义, 任荣富, 周涛发, 等. 浙江“安吉白茶”产地地质地球化学特征[J]. 现代地质, 2008, 22(6): 954-959.

- 曾维超. 2017年湖北省茶叶市场综述和2018年走势分析[J]. 湖北农业科学, 2018, 57(3): 143-144.

- 宗庆波, 龚自明, 匡 胜. 湖北省茶产业“十二五”回顾与“十三五”展望[J]. 中国茶叶加工, 2016(3): 25-28, 38.

- 包云秀, 黄 梅, 杨兴荣, 等. 茶树佛香2号等杂交新品种区域试验研究[J]. 西南农业学报, 2011, 24(1): 43-47.

- 段学艺, 王家伦, 陈正武, 等. 自然干旱胁迫对不同茶树品种物候期的影响[J]. 农技服务, 2011, 28(3): 363-364.

- 陈正武, 龚 雪, 陈 娟, 等. 贵州种植茶树品种调研分析及优化调整探讨[J]. 种子, 2014, 33(6): 81-85.

- 马林龙, 卢素芳, 金孝芳, 等. 4种植物生长调节剂对茶树叶芽生长及茶叶品质的影响[J]. 茶叶通讯, 2019, 46(1): 43-47.

[12] 江昌俊. 茶树育种学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2009.

[13] 孫有丰, 刘 鑫, 蒋跃林. 茶树新梢生长量估算方法研究[J]. 中国农学通报, 2007, 23(4): 124-126.

[14] 郑生宏, 柴红玲, 李 阳, 等. 叶面肥叶绿素对茶树生长和产量的影响[J]. 浙江农业科学, 2012(10): 1382-1383.

[15] ?alud Z, Hlavinka P, Proke? K,et al. Impacts of water availability and drought on maize yield-A comparison of 16 indicators[J]. Agricultural Water Management, 2017, 188: 126-135.

[16] 刘华玲, 马欣荣. 植物抗旱分子机理研究进展[J]. 世界科技研究与发展, 2006, 28(6): 33-40, 16.

[17] 高 润, 柳 茜, 闫亚飞, 等. 河套灌区23个紫花苜蓿品种适应性[J]. 草业科学, 2017, 34(6): 1286-1298.

[18] 许乃银, 张国伟, 李 健, 等. 基于GGE双标图和比强度选择的棉花品种生态区划分[J]. 中国生态农业学报, 2012, 20(11): 1500-1507.

[19] 金孝芳, 曹 丹, 马林龙, 等. 10个无性系绿茶品种区域适应性研究[J]. 湖北农业科学, 2015, 54(23): 5933-5936.

[20] 班秋艳, 纪晓明, 余有本, 等. 陕西茶树种质资源表型性状的遗传多样性研究[J]. 安徽农业大学学报, 2018, 45(4): 575-579.

[21] 陈 亮, 杨亚军, 虞富莲. 茶树种质资源描述规范和数据标准[M]. 北京: 中国农业出版社, 2005.

[22] 李 洪, 王瑞军, 王彧超, 等. 不同玉米品种在晋北地区的适应性评价[J]. 中国农学通报, 2018, 34(20): 15-20.

[23] 田治国, 王 飞, 张 文, 等. 多元统计分析方法在万寿菊品种抗旱性评价中的应用[J]. 应用生态学报, 2011, 22(12): 3315-3320.