主流媒体微信公众号关于抗战集体记忆的内容建构

武文颖 于淼

摘 要:抗日战争是中国历史长河中不可遗忘的篇章,更是世界反法西斯战争的重要组成部分。主流媒体的微信公众号凭借其资讯的权威性,为抗日战争历史的传承提供了崭新的平台。主流媒体微信公众号如何进行内容生产关系到抗日战争历史在未来的延续问题,因而本文以“人民日报”“新华社”“央视新闻”3个微信公众号为研究对象,选取2014年1月1日至2018年12月31日的推文进行内容分析,研究样本共516篇。在描述性统计的基础上,从内容维度、效果维度的交叉检验入手,挖掘影响建构效果的内容要素,进而提出优化媒介建构的策略。

关键词:主流媒体微信公众号;抗日战争;集体记忆;内容建构

中图分类号:G206 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2020)06-0137-02

一、研究背景

媒介变革正在改变人们认识世界、看待事物的方式,[1]而站在新的时间节点上,微信平台的诞生则给这场变革注入了新鲜血液。越来越多的媒体开始借助微信公众号讲述有关抗战的故事,传递有关抗日战争的声音,拓展了新媒体视域下抗战集体记忆的生存空间。

本文的选题背景大致分为以下3个方面:首先,国内社会对抗日战争历史高度重视,为本研究赋予了时代意义;其次,关于主流媒体对抗战集体记忆的建构引起了学界与业界的广泛讨论,使这一选题拥有了研究基础和探讨的可能性;最后,虽然关于主流媒体抗战集体记忆的建构研究已经不在少数,但聚焦主流媒体微信公众号的相关研究却基本处于空白的状态,[2]这是本文选题的创新点,也是重要的选题背景之一。

二、研究内容与方法

(一)研究内容

本文试图从内容维度、效果维度对主流媒体微信公众号中的抗战集体记忆建构展开分析和讨论。效果维度研究从阅读量、精选评论量和评论态度3个方面展开。而内容建构方面主要考察信息内容本身,包括叙事模式、文章主题、消息来源等诸多类目。首先对内容建构维度做整体的描述性统计,厘清现阶段主流媒体在建构抗战集体记忆时采用的内容策略,在此基础上利用效果维度與内容维度的卡方检验、回归分析结果,剖析内容建构中影响记忆效果的相关因素,以此为依据为优化报道提供可行性建议。

(二)研究方法

内容分析法是一种对传播内容进行客观、系统和定量的描述的研究方法。通过内容分析法将非定量的文献材料转化为定量的数据,并依据这些数据对文献内容作出定量分析和关于事实的判断与推论。本文试图对“人民日报”“央视新闻”“新华社”有关抗日战争的推文内容、建构效果进行内容分析。

三、类目建构与样本选择

(一)类目建构

分析单位1:内容建构

Q1:推送时间(1=2014,2=2015,3=2016,4=2017,5=2018);

Q2:文章来源(1=原创,2=转载);

Q3:文章主题(1=国际国内的纪念活动,2=历史回顾,3=精神传承,4=展现当代军事实力);

Q4:纪念场所(1=有纪念场所,0=无纪念场所);

Q5:纪念语境(0=无纪念语境,1=独立性纪念语境,2=从属性纪念语境);

Q6:承携者群体(0=无承携者,1=施害者,2=受害者,3=抵抗者);

Q7:国际社会的关注(1=有,0=无);

Q8:消息来源处(0=来源不明,1=专家学者,2=政府官员,3=国家领导人,4=社会团体,5=普通百姓,6=媒体);

Q9:消息来源数量(0=无,1=1-2个,2=3-4个,3=5个及以上);

Q10:叙事模式(1=倡导和平的叙事模式,2=勿忘国耻的叙事模式,3=突出党政权威的叙事模式,4=以英雄为中心的叙事模式)。

分析单位2:建构效果

Q1:阅读量(1=10w以下,2=10w+);

Q2:精选评论量(0=0条,1=1-5条,2=6-10条,3=11-15条,4=16-20条,5>20条);

Q3:评论态度(0=中立无特别语气,1=正面赞扬,2=负面批评)。

(二)样本选择

借助清博大数据平台,笔者发现“人民日报”“新华社”“央视新闻”微信公众号的传播指数WIC位于榜单前三名,且平均阅读量均在10W+,因而本文将这3个微信公众号确立为研究对象,对其推送的有关抗日战争的文章进行样本分析。

笔者以“抗日战争”“抗战”“七七事变”“九一八事变”为关键词,时间段选定在2014年1月1日至2018年12月31日,在3个微信公众号平台进行内容检索。“人民日报”微信公众号经检索得到149篇文章,“新华社”微信公众号上检索到155篇文章,“央视新闻”微信公众号中检索到212篇推文,共计样本516篇。这些样本将用于内容分析,以探究媒介对内容维度的建构。此外,考虑到3个微信公众号在2014年、2015年这两年并未都开放评论功能,为了保证数据的科学性,测量阅读量时依旧采用516条完整样本,而在测量评论量及评论态度时将剔除2014年、2015年的数据,仅统计2016年1月1日至2018年12月31日的数据,共234条。

四、主流媒体微信公众号建构抗战集体记忆的内容特征

本文利用SPSS软件从框架维度的类目入手,对516条样本进行描述性统计分析,通过观察各个类目的频率及百分比,能够清晰地呈现出主流媒体微信公众号在建构抗战集体记忆的过程中更倾向于采用何种内容建构手段。

关于内容建构的描述性统计主要是从信息本身展开挖掘,即针对资讯自身的特质依照类目的划分标准将其转化为数字。为了便于读取研究结果,我们将一些定距变量转化为定序变量,在这里将“字符篇数”“推送时间”这两个类目进行转化。通过对516条样本内容层面的描述性统计,得到以下发现:发文数量在年份上呈周期性分布、以原创内容为主要依托、注重对抗战历史的回溯、对纪念载体利用不足、承携者数量单薄且强调抵抗、抗战历史在国际视域的边缘化、以歌咏英雄的叙事模式为主、消息来源指数偏低,且倾向于官方舆论场。

五、影响主流媒体微信公众号建构抗战集体记忆效果的因素检定

对主流媒体微信公众号内容建构的不足进行挖掘,需要利用通过卡方检验、回归分析的相关因素,并结合描述性统计的结果,探寻对于媒介建构战争记忆意义重大但媒体当前却建构不力的要素。

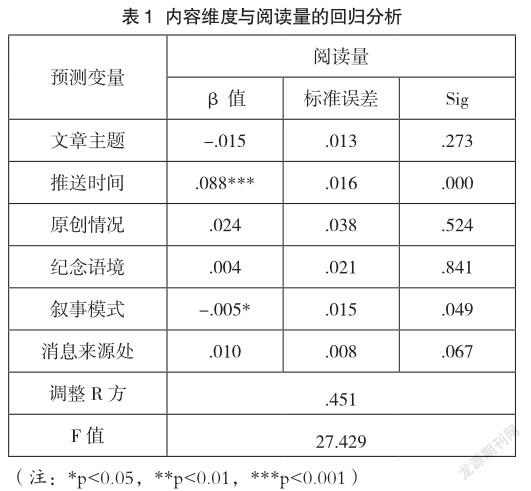

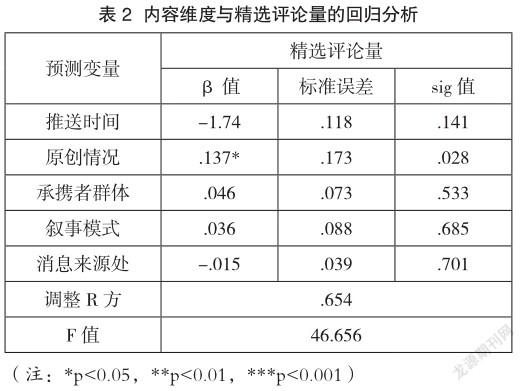

经卡方检验,发现内容建构中能够影响阅读量的因素分别是文章主题、推送时间、原创性、纪念语境、叙事模式和消息来源,能够影响评论量的因素分别是推送时间、原创性、承携者群体、叙事模式以及消息来源处,而能够影响评论态度的因素为文章主题、原创情况、纪念语境、承携者群体、国际社会的关注情况、叙事模式。下面将上述通过卡方检验的相关因素投入回归分析中再次进行检验。检验结果如表1所示。

(一)内容建构中影响阅读量的因素检验

通過系数表中的sig值来判断原假设是否成立,该回归分析的系数表中显示sig值小于0.001,说明原假设不成立,即说明内容维度中至少有一个因素会显著影响阅读量。具体来看表1中的数据,我们发现只有推送时间的sig值为0.00,小于0.05,说明这一因素通过了回归检验。推送时间对应的β值为.088,可以解释为推送时间对阅读量的影响是正面的。

(二)内容建构中影响评论量的因素检验

经过回归分析的系数表,可知影响精选评论量的重要因素只有原创情况,表明它通过了回归分析检验。从原创情况来看,其对应的β值为.137,说明原创与否对精选评论量的影响是正向的,说明推文内容越是原创,就越容易引发较高的评论行为。

(三)内容建构中影响评论态度的因素检定

通过表3我们发现影响因素为国际社会的关注。从国际社会的关注这一预测变量来看,其对应的β值为.107,说明国际社会的关注情况对受众评论态度的影响是正向的。推文中越是提及国际社会的关注,受众的评论态度也就表现得越发鲜明。

六、结语

基于上述研究发现,提出优化主流媒体微信公众号抗战集体记忆建构效果的策略:

(一)打造连续均布型的发文系统

对主流媒体微信公众号而言,应当着手打造连续均布型的发文系统,尽可能地挖掘日常性的话题与抗战议题之间的关联,为自己开拓崭新的报道契机,主要包括人员组织和信息集纳两个方面。一方面,即组织“抗战专栏”运营小组,专门结合常规话题开展抗战主题的挖掘,将抗战史的讲述融入其他议程设置中,从而保障抗战集体记忆建构的持续性和长久性;另一方面,建立抗战线索集纳平台,始终保持与信源之间的密切联系,是保证发文量平稳、均衡分布的重要方式。

(二)构建国际视野下的抗战镜像

为了构建国际视野下的抗战镜像,在文章的生产加工与传播的过程中,主流媒体微信公众号可以采取多种方式、多种途径来深化抗战的国际历史地位。诸如高度关注外国政要或国家领导人对抗战纪念活动的参与,从国外有关抗日战争的社会团体中汲取报道素材,聚焦世界反法西斯战争胜利纪念活动,收集国际社会对中国抗日战争的评价、看法和观点等等。对主流媒体微信公众号而言,深化抗战的国际性历史地位任重而道远。

(三)注入原创内容的新鲜血液

要想实现抗日战争价值与当代社会的融合,就需要有意识地、主动地挖掘契机,在历史与当代的冲撞中实现资讯价值的整合。摒弃模式化和拿来主义,发挥主流媒体自身强大的内容生产力,通过原创性内容吸引受众关注和关心。例如,媒体在报道当今倡导的爱国教育时,便可以援引抗日英雄的故事对受众进行教育,既能实现教育的目的,也能实现对抗战精神的传承,加深抗日战争在受众集体记忆中的印记。再如,媒体可以在进行军事报道的过程中,以抗日战争中我国的武器装备为对照,既能够突出国家发展强大的盛况,也能够帮助受众清楚地认识抗战的真实历史,这便是资讯融合的过程中做到了原创生产。

参考文献:

[1] 麦克卢汉.麦克卢汉如是说[M].北京:中国人民大学出版社,2006:67.

[2] 林娜,连榕.集体记忆研究综述[J].集美大学学报(教育科学版),2017,18(05):25-28.

作者简介:武文颖(1972—),女,安徽砀山人,研究生,博士,教授,学部副部长,从事传播效果研究。