精准诊断以有效衔接线上线下教学

胡孜臻

摘要:网络教学给学校教师和学生带来了新的挑战,也为教育发展提供了机遇,在线教育成为学校教育的有益补充,也是学校提高教育质量必不可少的手段。文章以小学数学一年级下册第二、四单元为例,从击破薄弱环节和诊断教学效果两方面探讨有效衔接线上线下教学的策略。

关键词:线上教学;线下教学;小学数学

在疫情期间,一年级的学生进行了以新授课为主,以教授数学课本1-5单元为内容的线上课程学习,但线上教学存在时空距离远、互动效果差等弊端,学生更多的是浅层次的学习。特别是低年段,学生不能直观地感受知识形成的过程,缺乏亲身经历和体验,一定程度上影响了教学效果。

其中,第二单元《20以内退位减法》和第四单元《100以内数的认识》为疫情阶段小学数学教学内容的“数与代数”部分,笔者在衔接期将两个单元知识进行整合,争取实现知识复习的系统化和高效化,减轻学生复课后的学习负担及学习压力。

面对线上教学的不足,教师应直面居家学习存在的短板,以切合学生实际的教学方式更好地与返校后的数学课堂有效衔接,争取实现“无缝”连接。针对以上内容笔者尝试了以下几种教学活动。

一、采用多举措,诊断线上教学效果

这两个单元的学习,学生多以自主观看微课和完成课后练习的方式预习,教师常常对学生线上学习的效果缺乏宏观的认识,笔者采取了以下做法:

(一)梳理单元知识点,进行初步的回顾

由于时间的推移,学生对于这两个计算单元的知识点会淡忘,所以在复习这两个单元时,让学生先整理相关知识点。以“100以内数的认识”概念为例,首先引导学生自主回顾,学习了哪些知识点。在初步回顾的基础上快速翻阅书本,通过内容再现唤起记忆,逐步整理和完善“100以内数的认识”思维导图,用较短的时间让学生对该部分知识内容进行宏观的回顾。

(二)讲练结合,设计题型丰富、难度适中的学习单

学习单分成基础练习和提高练习两个部分,既能保证大多数学生理清基础知识,又能在此基础上使部分基础扎实的学生有所拓展和提升。

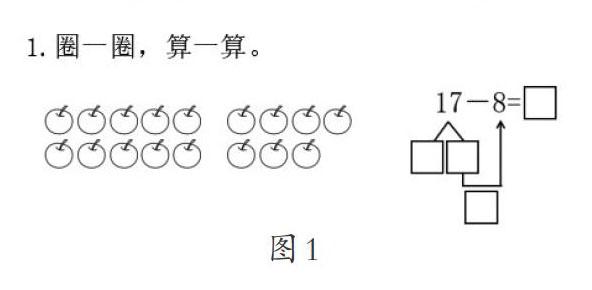

如图1,考查学生对20以内退位减法中的“破十法”计算过程的掌握情况,以及图与算式之间的关联。算式的思考过程是内隐,而圈一圈的过程又将内隐的思维外显出来,以达到思维可视化的目的。

(三)设计有针对性的综合练习

为了检测衔接课程的学习效果,同时也为了更全面和精准地了解学生目前的学习情况,自主命题,查漏补缺。综合练习的题型主要来源为学生在前两个阶段的易错题,以及这两单元的重点知识,有重点,有详略,使练习达到简约高效的目标。

二、分版块,逐一击破薄弱环节

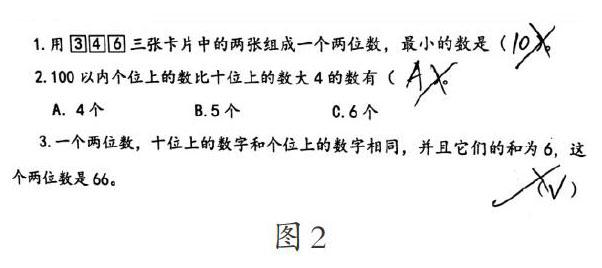

(一)数位概念模糊,审题困难

审题即读懂题目意思,是解决数学问题的第一步。这两个单元的概念部分大多来自第四单元《100以内数的认识》,学生出现审题困难的情况,导致很多概念题的失分,举例如下。种:一是一年级学生识字量有限,这样长而复杂的句子需要教师辅助读题,在理解上会有困难;二是对数位相关知识点较为模糊。

根据学情,笔者从审题方法人手,提出了以下解决策略:

1.完整读题,正确理解题意

一年級学生识字量有限,往往不能完整地读清题干。首先,教师要引导“师生共读”,将长而复杂的句子一字不落地读完,使学生对题干有一个清晰完整的印象。其次,教师要引导学生将长句划分,逐句理解,提取题目中的主要信息,找出需要解决问题。

2.抓关键词,提高审题效率

圈出“两位数”“相同”“最小”等关键词,提取题目中的关键信息,避免被无关信息误导或错误判断题意。渗透“圈一圈、画一画”的读题方法,提高审题的效率和准确性。

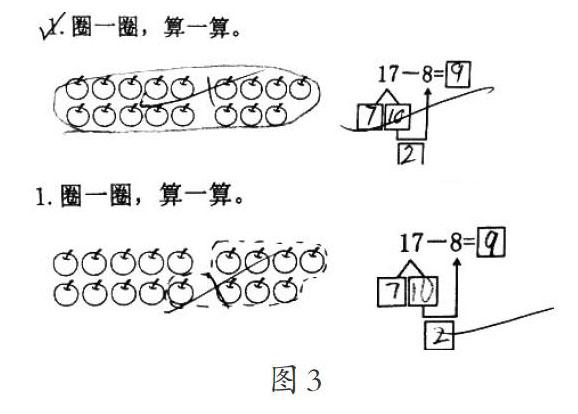

(二)计算图、式无法有效联系

低年段学生的思维以直观为主,计算教学时多以小棒、计数器为辅助进行教学,但练习的过程中学生表现出能计算,却无法用图示表达清楚的现象。部分学生未根据算式的算理圈在合适的位置,个别学生出现漏圈甚至无从下手等情况。反观对算式中“破十法”计算过程,要比“圈一圈”的做题情况好得多,这与网络课程缺少必要的操作有很大的关系。

错误如下图:

针对这些问题,笔者提出了以下三个解决策略:

1.将图、式进行沟通

华罗庚说过:“数缺形时少直观,形少数时难人微。”计算教学不但需要学生通过直观的图示理解算理,还需要掌握抽象的算法,更需要学生体验直观和抽象的互通、互换过程。笔者通过引导学生描述“17”表示图中哪一部分,“-8”的部分该进行怎样的操作,在抽象的数和直观的图中架构一座桥梁,使之真正体会到数与形的结合。

2.再现解题过程

学生对“破十法”的计算过程比较熟悉,所以笔者设疑引导学生思考为何图片将17个苹果分成了10和7两部分。学生很快能回答出因为17中个位上的7不够减8,所以分出了10。再从10中去掉8,也就是从图中左边的10个苹果中圈掉8个。基于学生算法掌握的学情,利用算式反推图示的过程,再现解题过程,实现数与形的交互。

3.拓展延伸

在计算教学时,教师应鼓励学生提出自己的见解,采用多样化的算法。“破十法”是计算退位减法的常用方法,却不是唯一方法。有学生在计算“17-8”时,用连减的方式进行计算,将8分成7和1,17减7再减1。此时的思考过程与“破十法”不同,所对应的图示也会发生变化,学生将每一种计算的方法都进行直观的表征,真正做到数形结合。

(三)解题过程不够完整、规范

在一年级下册中,学生经常遇到“够不够?”“能不能?”的数学问题,这样的问题结构开放,解法灵活,如下题:

1.学校乒乓球队有30个运动员和6个教练,这箱矿泉水每人1瓶,够吗?

学生的回答主要有如下几种:

①答:不够。

②30+6=36(瓶),答:不够。

③30+6 =36(瓶),36> 24,答:不够。

④30+6>24(瓶),答:不够。

⑤36 - 24 =12(瓶),答:不够。还差12瓶。

针对学生呈现出的情况,笔者提出如下两个教学策略:

1.呈现不同解题过程,进行说理

从反馈的情况可以看出,学生基本掌握了通过比较分析数量关系的能力,但之前没有解决这类问题的经验,所以呈现出许多种不同的解题过程。教师首先要肯定每一位学生正确的判断,通过引导学生说理,让学生理解每一个解题步骤。

2.在比较中优化

在说理的过程中,学生会逐渐明晰解题不但只需要结果,更需要过程。教师要引导学生用数学语言完整表述思考过程,在比较中优化解题方法,总结出利用“列算式、比大小、回答”这三个步骤,掌握此类问题进行描述的一般方法。

第四类是利用估算的解题思路,同样是解决问题的重要策略。估算是小学低年段数感培养的重要内容,学生通过比较30和24已经能判断两个数的大小了,30加6后数量会变得更大,这箱矿泉水自然更不够了,教师应引导学生完整表达想法,感受估算和精算同样能解决问题,从而建立对学习能力和估算能力的信心,培养一定的估算观念和估算情感。

总而言之,网络课程呈现出过程性知识缺乏的共性弊端,在衔接过程中,特别是针对数与代数的内容,需要追本溯源,引发学生根据已有的知识经验和生活经验说明算理。另外,部分学生对知识的掌握情况呈现出了一定的差距,更需要教师利用多种诊断措施精准判断,真正达到因人而异、因材施教的教学策略,使线上线下的教学“无缝”衔接。