基于标本根结理论针灸治疗椎-基底动脉供血不足临床研究

彭 川

(重庆市开州区人民医院,重庆 405400)

颈动脉受压迫、脑动脉粥样硬化等因素影响可导致局部脑血液循环障碍,进而引起椎-基底动脉系统供血不足,因受累血管供血范围的不同,引发的症状也存在差异[1]。其主要的临床症状为眩晕头痛、视物旋转、恶心呕吐、乏力、行走不稳、猝倒等,多呈反复性发作,缠绵难愈,若未得到控制,可发展为短暂性脑缺血发作,更甚者发展为缺血性脑卒中,严重影响患者的工作、学习和生活质量[2]。该病多见于中老年人,其发病率近年来逐渐上升,且发病人群呈年轻化,针灸治疗该病早有记载,且具有操作方便、疗程短、复发率低等优点[3]。本研究提出采用基于标本根结理论下针灸治疗椎-基底动脉供血不足,旨在为该病寻找疗效更好的治疗方案。

1 资料与方法

1.1 一般资料

病例均来自2015年1月—2018年6月我院接诊的240例椎-基底动脉供血不足患者,按数字表法随机将其分为试验组和对照组,各120例。试验组男性71例,女性49例;年龄40~75岁,平均(58.63±6.15)岁;病程2个月~9年,平均(4.26±1.30)年。对照组男性75例,女性45例;年龄41~75岁,平均(58.77±6.18)岁;病程3个月~9年,平均(4.17±1.29)年。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 中医诊断标准 参照《中医病症诊断疗效标准》[4]:①头晕目眩,视物模糊,可伴有恶心呕吐、耳鸣、眼球震颤等症状;②好发于成年人,慢性起病逐渐加重或急性起病或反复发作。

1.2.2 西医诊断标准 参照世界卫生组织(WHO)制定的椎-基底动脉供血不足诊断标准[5]:①眩晕,视物有旋转、晃动或不稳感,发病较急且易反复;②伴有1种或多种椎-基底动脉供血不足的症状,如枕部头痛、恶心呕吐、走路不稳、突发耳聋等;③出现轻度脑干一过性缺血症状,如跌倒、共济失调等;④经颅多普勒(TCD)检查证实椎-基底动脉血流速度异常,可做CT、MRI助于诊断。

1.3 纳入标准

①符合上述中医和西医诊断标准;②依从性好,积极配合检查;③患者及家属均知情同意并签字。

1.4 排除标准

①其他疾病或外伤所引发的眩晕症状;②合并心肝肾功能不全者;③妊娠期或哺乳期妇女;④患有精神疾病或智力障碍者;⑤晕针。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 给予盐酸氟桂利嗪胶囊(南京长澳制药有限公司,国药准字H20083695,规格:5mg)治疗,10 mg/d,每晚口服。

1.5.2 试验组 在对照组的基础上加用标本根结理论下针灸治疗。取穴:①头部穴位:风池(双)、百会、太阳(双)、天柱(双)、风俯、阿是穴;②四肢穴位:足窍阴、太溪、太冲、足三里、中诸、合谷、至阴。操作方法:针灸针选用华佗牌一次性针灸针(苏州医疗用品厂有限公司),规格0.25 mm×40 mm,诸穴常规消毒,毫针直刺或斜刺,针刺深度根据患者肥瘦程度以及穴位可刺深度而定,采用捻转手法、提插手法,以得气为度,平补平泻,留针30 min,期间用小幅度捻转手法行针2次。足窍阴、厉兑、至阴均为井穴,得气后不留针。出针后均用干棉球按压针孔以防出血,1周针灸治疗5次,2周为1个疗程,治疗2个疗程。

1.6 观察指标

1.6.1 疗效评价 参照《中药新药临床研究指导原则》[6]。痊愈:眩晕等症状完全消失,TCD检查显示椎-基底动脉血流正常;显效:眩晕等症状明显减轻,TCD明显改善;有效:眩晕等症状有所减轻,TCD轻度改善,但对生活和工作有一定影响;无效:眩晕等症状无明显改善或加重,TCD无改善,无法正常生活和工作。

1.6.2 TCD检查 均行TCD检查观察椎-基底动脉血流情况,测定左椎动脉、右椎动脉及基底动脉平均流速、收缩期峰值流速及血管搏动指数。

1.7 统计学方法

2 结果

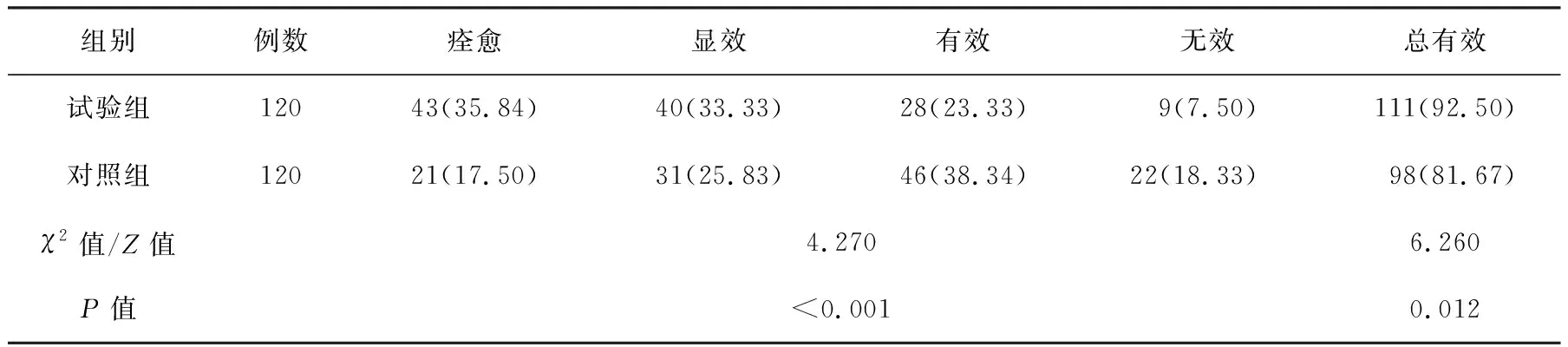

2.1 两组临床疗效比较

试验组临床总有效率(92.50%)高于对照组的81.67%(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较 [例(%)]

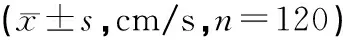

2.2 两组治疗前后椎-基底动脉平均流速比较

与治疗前比较,两组治疗后左椎动脉、右椎动脉及基底动脉平均流速均显著升高,且试验组高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后椎-基底动脉平均流速比较

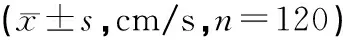

2.3 两组治疗前后椎-基底动脉收缩期峰值流速比较

与治疗前比较,两组治疗后左椎动脉、右椎动脉及基底动脉收缩期峰值流速均显著升高,且试验组高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后椎-基底动脉收缩期峰值流速比较

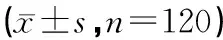

2.4 两组治疗前后椎-基底动脉搏动指数比较

与治疗前比较,两组治疗后左椎动脉、右椎动脉及基底动脉搏动指数均显著降低,且试验组低于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后椎-基底动脉搏动指数比较

3 讨论

据统计椎-基底动脉供血不足所致的眩晕占各种眩晕的60%以上,40岁以上中老年人为其高发人群,但现代医学关于椎-基底动脉供血不足的研究远不如前循环缺血,主要归因于影像学检查不能明确指出后脑组织及血管病变的问题[7]。西医针对该病主要采取对症治疗为主、改善脑部供血和微循环的治疗策略,临床常用的药物有盐酸氟桂利嗪、西其汀、尼膜同等,但无法从根本上治愈该病,复发率非常高[8]。中医关于眩晕的论述,不同时期的侧重点也不同,各家学说各有所长,《金匮要略》中有“眩冒”“头眩”“郁冒”等称谓,《伤寒论》中有“头眩”“身为振振摇”等论述,公元1615年龚廷贤所作的《寿世保元》中指出:“眩者言其黑,晕者言其转,目眩者身转耳鸣,如舟车之上,起则欲倒”[9]。中医认为眩晕病位在脑,病机为风、痰、火、虚等多种病因上扰清窍而发病,与肝、脾、肾关系密切,以内伤为主,多虚少实,治疗当以活血通络、益气养血、疏肝解郁、补肾填精、补气养血为主[10]。

根结标本理论首见于《黄帝内经》,经十二经分别以四肢远端为“根”“本”,以头、胸、腹、背为“结”“标”,在针灸选取穴位的应用中具有重要的指导作用[11]。《灵枢·根结》中有关于足六经根结部位的论述,“太阳根于阴,结于名门,命门者,目也,阳明根于厉兑,结于颡大;少阳根于窍阴,结于窗笼;少阴根于涌泉,结于廉泉;厥阴根于大敦,结于玉英”[12]。根是静脉中经气的起始部位,是十二经的井穴,于四肢肘膝关节下;结是经气结聚的部位,于头、面、胸、腹部;《灵枢·卫气》中介绍了十二经脉的标本及体表肢节部位于各经标本的关系和腧穴,本的范围较大,标的部位是指经气散步较广的部位[13]。根结理论的应用表明,四肢腧穴不仅能治疗四肢疾病,还能治疗头、面、胸、腹、背部疾病;标本理论在诊断疾病性质及辨证选穴中也有应用[14]。标本理论与根结理论结合,为针灸中应用四肢肘膝关节以下的腧穴或头、胸、腹部的腧穴治疗头面部疾病提供理论依据[15]。

本研究依据根结标本理论及发病部位,头部穴位选取风池(双)、百会、太阳(双)、天柱(双)、风俯、阿是穴,四肢穴位选取足窍阴、太溪、太冲、足三里、中诸、合谷、至阴、厉兑,头部为结、标,四肢部为根、本[16]。针刺头部上述诸穴可起到近治作用,疏通局部气血,达到气血通而不通的效果;风池穴是镇痛、平肝熄风、祛风解表之经验效穴,天柱穴具有舒筋通络的作用,太阳穴是经外奇穴,具有止头痛作用;针刺腧穴还能激发经气,有调节脏腑经络的功效;针刺四肢末端的井穴有醒脑开窍的作用[17-18]。该病患者大多有颈椎病史,颈部肌肉处于紧张状态,阿是穴位于肌肉痉挛处,针刺阿是穴能起到解除肌肉痉挛、缓解疼痛的作用,从而解除对神经、血管的刺激[19]。本研究结果显示,试验组临床总有效率显著高于对照组;治疗后试验组TCD各指标也明显优于对照组,提示基于标本根结理论下针灸治疗椎-基底动脉供血不足疗效较好。

综上所述,标本根结理论下针灸治疗椎-基底动脉供血不足疗效确切,可有效改善椎-基底动脉供血。由于时间有限,本研究仅观察了近期疗效,究竟远期效果如何仍未可知,有待进一步研究。