浅埋偏压小净距大断面公路隧道进洞施工技术研究

毕志刚,毛晓辉,吕文国,李文杰,梁 斌

(1.中铁十五局集团第一工程有限公司,陕西 西安 710018;2.河南科技大学 土木工程学院,河南 洛阳 471023)

近年来,随着我国交通基础设施的建设发展,公路隧道建设的数量和规模越来越大[1-3]。在山区修建公路,由于受到地形地貌、地质条件和路线选择等因素的限制,公路隧道的建设常常选择连拱或小净距形式[4-5]。连拱隧道施工工序转化多,结构受力复杂,并且隧道中夹岩防排水质量不好。小净距隧道施工工艺相对简单,具有良好的防渗漏水特性,在经济和环境效益方面具有显著优势[6]。

小净距隧道施工受地形、地貌的影响相对较小,但由于小净距隧道中夹岩厚度远小于普通双洞隧道,且中夹岩施工过程中多次被扰动而成为受力薄弱环节,小净距隧道的围岩稳定性和支护结构受力比较复杂[7-8]。为了确保开挖过程中围岩稳定性,减小由于小间距造成的围岩变形和爆破震动等不利因素,需要根据不同围岩条件选择相应的开挖方法[9-11]。若隧道洞口围岩很差且存在偏压,小净距隧道施工风险极大,需要进行洞外注浆、洞内超前支护、中夹岩加固等措施[12-14]。

依托中铁十五局集团第一工程有限公司承担的福建省三明市莆炎高速公路布盂隧道工程,针对浅埋偏压小净距公路隧道具有埋深浅、围岩软弱破碎、围岩压力不对称、中夹岩施工易扰动等特点,通过研究隧道洞口开挖与支护、正洞开挖方法与支护形式、中夹岩加固方法等,确保公路隧道的结构稳定性和安全快速施工,为后续类似浅埋偏压小净距隧道施工提供技术参考。

1 工程概况

布盂隧道进口位于福建省尤溪县新阳镇高士村布盂境内,出口位于大田县文江乡桥下村,整体呈北东-南西走向。布盂隧道为分离式隧道,进口线间距约18 m,出口线间距约19 m。右洞里程K196+225~K197+304,长1 079 m;左洞里程Z3K196+298~Z3K197+290,长992 m。根据《公路隧道设计规范》(JTG D70/2-2014)要求[15],当双线隧道净距不能满足表1(B-隧道开挖断面宽度)要求时,即为小净距隧道。

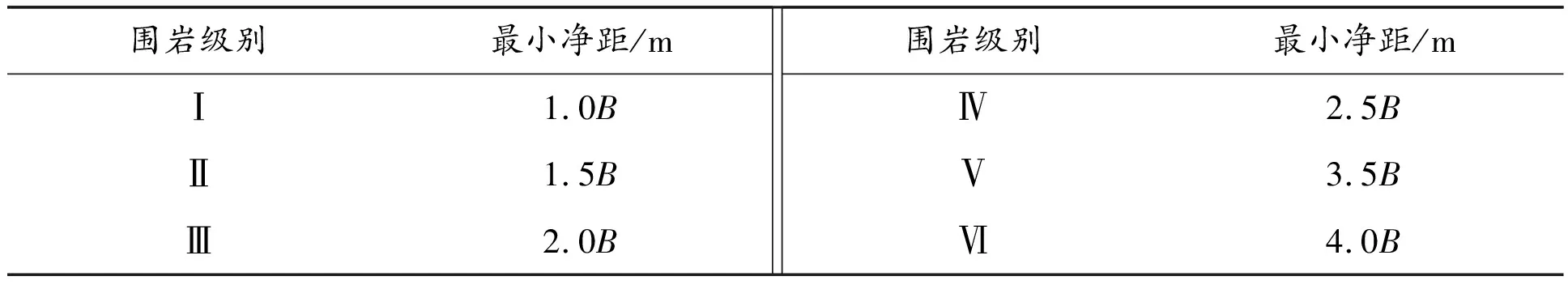

表1 分离式隧道独立双洞间距最小净距

隧道进口段地形呈缓坡段,植被发育,山体上部地形自然坡度约10°~15°,山体下部坡度20°~30°,主要为残坡积粉质黏土、砂质黏性土和全~强风化肉红色花岗岩,土层呈松散状,可塑-硬塑。花岗岩残积土(砂质黏性土),孔隙率大、强度低、压缩性高,遇水易软化。洞口土体稳定性较差,虽然坡体基本稳定,洞口边仰坡和两侧边坡开挖后易引起坍塌,进口段埋藏浅,且土体厚度大,围岩等级为Ⅴ级。隧道出口植被发育,山体上部地形自然坡度25°~30°,围岩主要由残坡积粉质黏土和强风化花岗岩组成,土层松散,可塑-硬塑;强风化岩裂隙发育,呈碎石状,围岩级别为Ⅴ级,围岩稳定性差,洞口仰坡和两侧边坡易坍塌。

布盂隧道进出口段围岩软弱破碎,自稳能力差,且存在跨度大、埋深浅、围岩压力不对称、隧道净距小等特点,进洞较困难。因此,应开展相应施工关键技术研究,确保施工进度及施工安全。

2 洞口施工措施

2.1 桩板墙施工

依据“零开挖”进洞理念,遵循“早进洞、晚出洞”施工原则,尽量避免对山体的大挖大刷。隧道洞口段为浅埋顺层偏压,由于偏压隧道外侧覆盖层厚度较小,可能出现外侧岩土失稳情况。隧道进口左线Z3K196+230-Z3K196+298路堑右侧设计为桩板墙,按从小里程至大里程的顺序施作,为给隧道进洞创造条件。

图1 抗滑桩施工断面示意图

为不影响右洞施工,抗滑桩施工平台及临时边坡开挖在设计开挖线外,根据实际情况预留至少5 m不开挖,如图1所示。施作抗滑桩时先做好桩口周围排水及边坡临时防护,待右洞对应该段二衬施工完后(此时抗滑桩已施工完成),开挖左线路堑至抗滑桩顶(开挖一级防护一级)。通过抗滑桩的施做,有效改善了隧道外侧土岩的力学性质,防止外侧土岩石产生失稳或坍塌。

2.2 洞口开挖与防护

浅埋偏压洞口段边坡和仰坡的坡顶截水天沟,应结合永久排水系统提前修建,防止水流冲刷边仰坡造成环境破坏。截水沟距离边仰坡开挖线5~10 m,施工截水天沟时,沟两侧填土应夯实,并高于沟顶,以免雨水冲刷渗入截水沟基础内,截水天沟采用C25混凝土浇筑。截水沟要在边仰坡土石方开挖之前浇筑完成,以免开挖完成后造成地表汇水过大,造成边仰坡浸水性失稳,且截水沟出口应接入路基排水系统。

图2 边仰坡支护示意图

2.3 导向墙施工

隧道洞口属于浅埋偏压地质条件,且洞口为软弱土质地层,开挖前需要采用超前支护等措施来改良加固地层。结合工程实际,采用超前大管棚进行加固,首先要施作导向墙。导向墙采用先墙后拱方法施工,先做基础底部边墙,待边墙强度满足要求后施作拱圈部分,基础与拱圈施工缝设置接茬钢筋。导向墙采用C25混凝土现浇,截面尺寸为0.6 m×2 m,内置三榀I18型钢拱架(纵向间距0.75 m);在钢支撑上安装Φ140×5 mm,长2 m的导向钢管,导向管中心距为40 cm,方向与管棚位置方向一致。基础底部应进行承载力试验,容许承载力不小于200 kPa,否则应采取注浆或设置锁脚锚管等措施处理。导向墙开挖采用掏槽开挖,并预留核心土,挖至基础底部时立即对基坑进行封闭,当基坑底部有水时必须全部抽干后,方可施工。

2.4 超前大管棚施工

小净距隧道洞口浅埋或偏压,存在风化软弱破碎围岩地段,需要施做长管棚[16-17]。导向墙施作完成后,待混凝土强度达到设计强度的75%后,进行管棚钻孔作业安设管棚。管棚长度由洞口地质条件确定,长度20~40 m,外插角1°~3°,搭接长度不小于3 m。管棚钢管均采用Φ108(壁厚6 mm)热轧无缝钢管,环向间距40 cm。管棚分节长度为4 m或6 m,接头采用长30 cm的Φ114(壁厚6 mm)热轧无缝钢管丝扣连接,钢管同一截面内的接头数不得超过管数的50%,相邻钢管接头至少须错开1.0 m。注浆后管内填充M30水泥砂浆,必要时,管内可设置钢筋笼,以提高管棚的刚度。管棚钢管环向打孔注浆,孔径14~16 mm,孔间距113 mm,梅花形布置,尾部留不钻孔止浆段110 cm。管棚注浆采用水泥浆液,浆液的水灰比为1(0.8~1)(重量比),注浆压力为0.5~2.0 MPa。

3 明洞与洞门施工

3.1 明洞施工

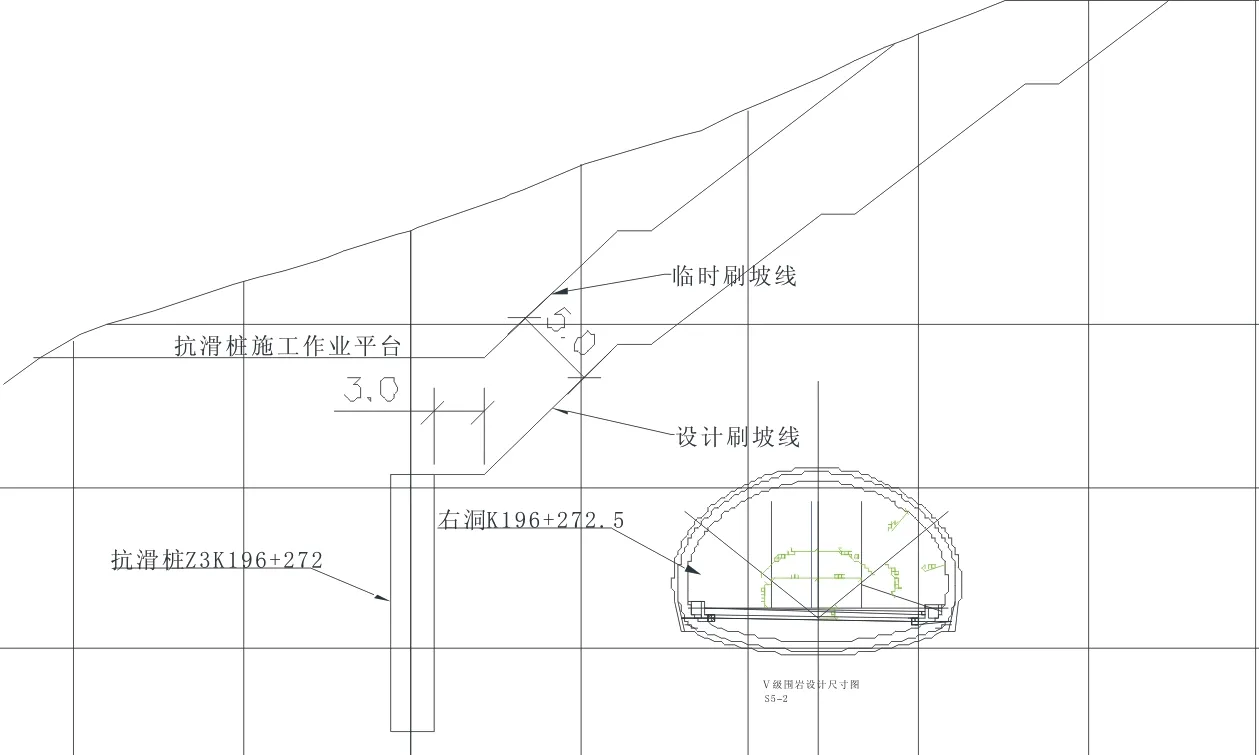

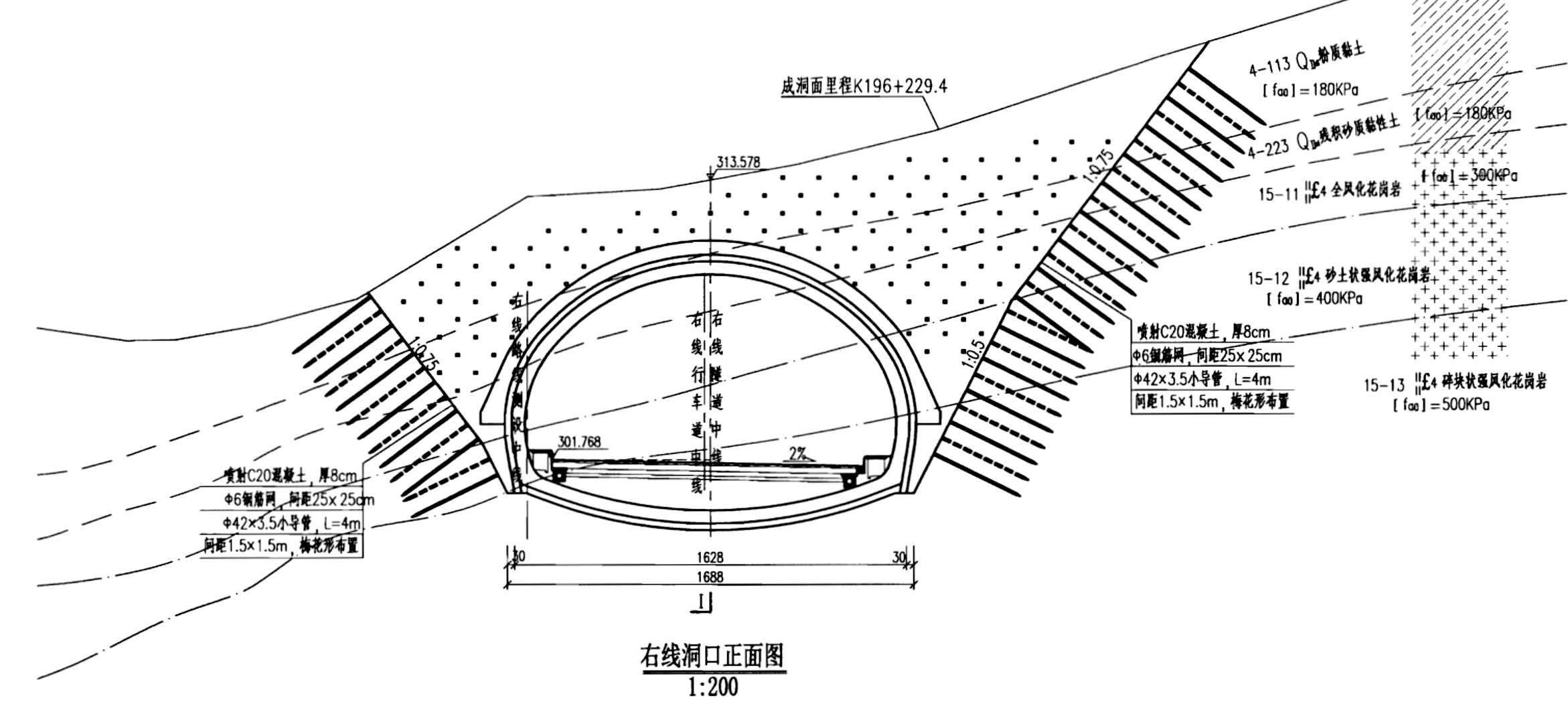

隧道洞口段为浅埋偏压不良地质段,不良地质主要为顺层偏压。根据隧道洞口实际情况,衬砌结构采用模筑C30钢筋混凝土,其边坡防护采用喷锚网防护,回填坡面应尽量与原地形顺接,洞顶回填面喷播植草。明洞衬砌采用路堑偏压结构形式,如图3所示。

图3 明洞衬砌结构图

隧道明洞施工采取仰拱施工完成后进行仰拱填充施工,而后进行墙拱衬砌施作。仰拱衬砌采用65 cm厚C30钢筋混凝土,钢筋网为主筋Ф25 HRB400的双层钢筋网,仰拱填充为C15混凝土。

3.2 洞门施工

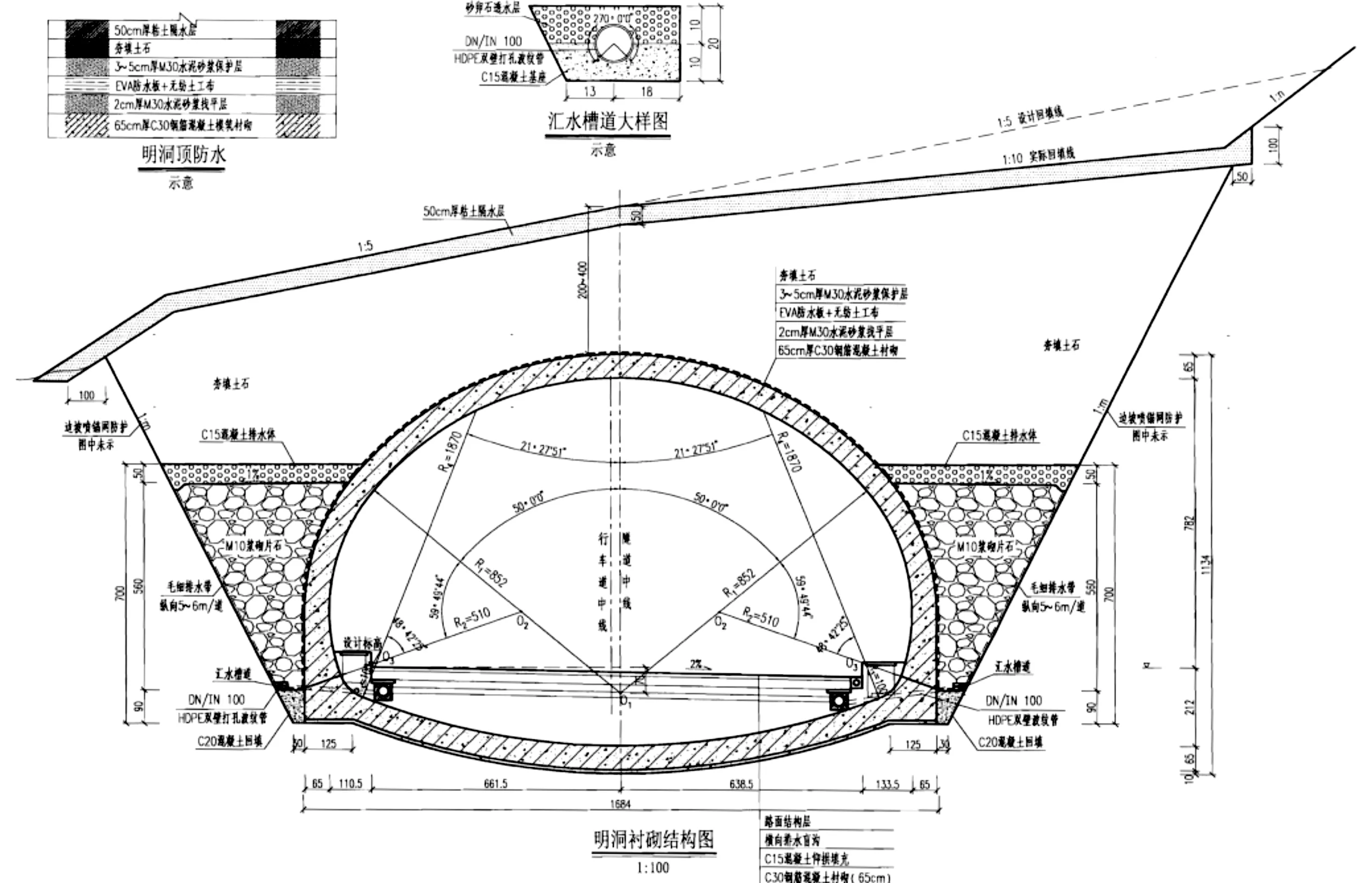

隧道右洞进口在直线段上,出口在半径为3 200 m的平曲线上,隧道左洞进口在直线段上,出口在半径为3 600 m的平曲线上;右洞纵坡为1.7%,左洞纵坡为1.747%,进出口端均采用端墙式洞门。洞门端墙应与明洞回填配合进行,明洞回填M10浆砌片石部分可作为洞门墙内模,其余部分需内模施作。明洞回填土石应在洞门端墙完成后,即端墙混凝土强度达到设计强度100%后进行。隧道洞门施工采用“零开挖”进洞理念,避免对隧道洞口仰坡的开挖,极大降低对坡面的破坏,保护原生植被,保持较好的景观效果。

4 洞身开挖与支护

4.1 中隔壁法施工

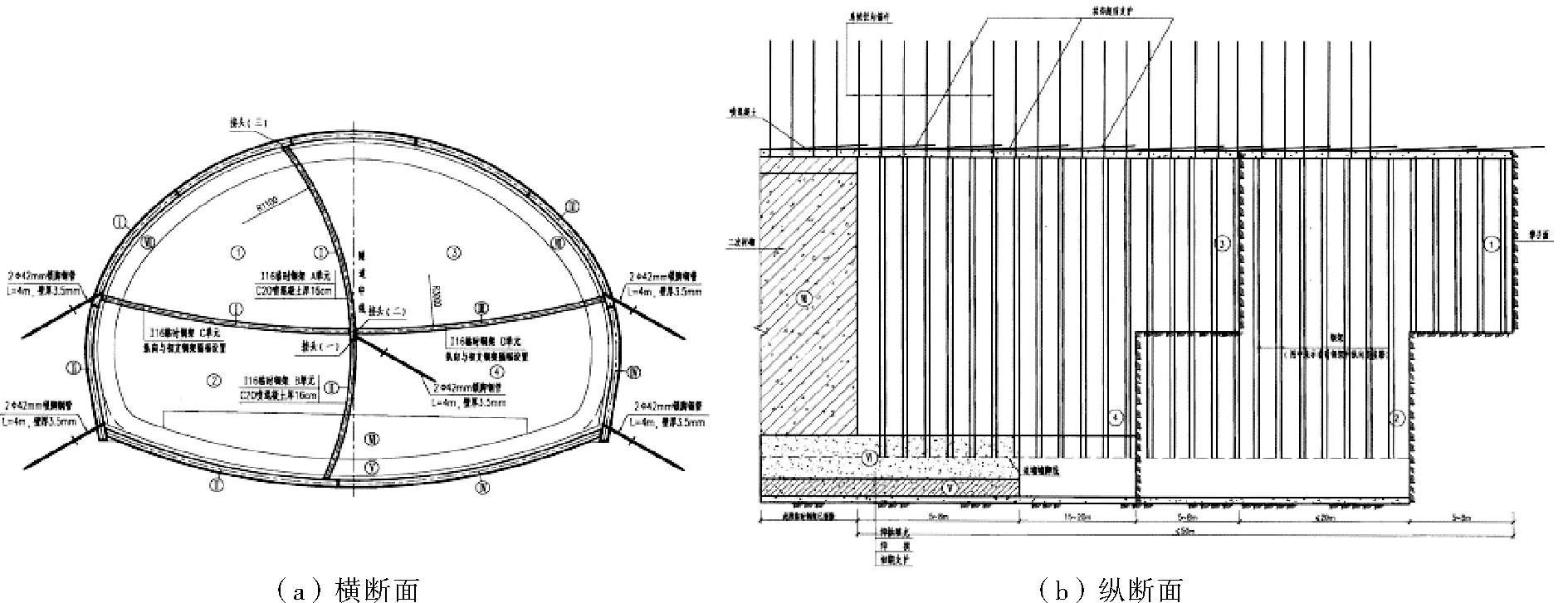

隧道洞口地层软弱破碎,属于浅埋偏压大跨隧道,需要采用合理的开挖方式,采取分部开挖,将大跨变小跨。隧道洞口属于Ⅴ级围岩条件,右线出口进洞开挖采用中隔壁法。中隔壁法是将隧道开挖断面左右一分为二,首先开挖一侧,并在隧道中部位置设立钢支撑以及喷混凝土的临时支撑隔墙,当先开挖的一侧超前一定距离后,再开挖另一侧断面[18]。中隔壁法在软弱地层中进行开挖,开挖断面相对较小,需要采取小型机械或人工开挖。由于中隔墙的存在,在爆破开挖时需要严格控制装药量,避免对中隔墙产生损害。中隔壁法开挖横断面和纵断面示意图如图4所示。

图4 中隔壁法开挖横断面和纵断面示意图

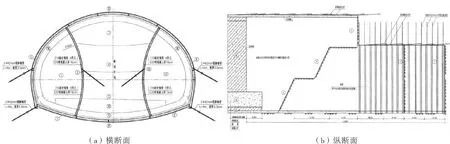

4.2 双侧壁导坑法施工

隧道洞口浅埋偏压,根据地质勘探在Ⅴ级围岩条件下,右线进口、左线进出口进洞开挖采用双侧壁导坑法。双侧壁导坑法首先开挖隧道两侧导坑,同时施作导坑四周的初期支护和临时支护,而后根据地质条件,对中心剩余部分采用台阶法进行开挖[19]。该方法施工速度稍慢,工作面相对较小,但在软弱围岩条件下能有效控制地表沉降。双侧壁导坑法开挖横断面和纵断面示意图如图5所示。

图5 双侧壁导坑法开挖横断面和纵断面示意图

4.3 中夹岩柱加固

隧道洞口围岩主要由残坡积粉质黏土和强风化花岗岩组成,围岩级别为Ⅴ级,围岩稳定性很差。由于隧道洞口段左右线进出口净距均小于20 m,在Ⅴ级围岩条件下,属于小净距施工。对于小净距隧道施工,确保中夹岩的稳定决定了隧道施工质量。中夹岩在小净距隧道双拱结构中部,起着极其重要的支撑作用,小净距隧道施工过程中二次应力场在中夹岩叠加,极有可能出现应力集中,因此需要对中夹岩进行加固[20]。从中夹岩的受力特性分析,对于Ⅴ级围岩,中夹岩未加固前会产生蝶形塑性区,而且随着隧道的施工开挖,蝶形塑性区会逐渐由小变大,及时进行加固处理后,蝶形塑性区逐渐变形直至消失。

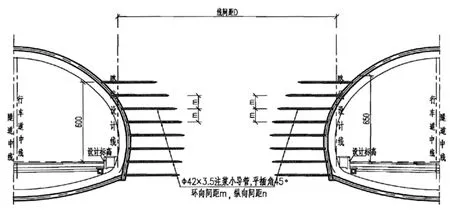

中夹岩加固主要采用以下两种方法:超前预注浆加固、低预应力水平对拉锚杆加固。与预应力锚杆加固中夹岩方法相比,注浆加固是后洞到达前(即中夹岩形成前)完成的,加固时效性强,因此隧道进出口选用超前小导管注浆加固中夹岩。小导管采用Φ42壁厚3.5 mm、长度5.0 m的热轧无缝钢花管,平插角45°,间距根据围岩情况分为0.6 m×1.0 m(环×纵)、0.8 m×1.0 m(环×纵)两种。加固范围:左洞为边墙脚至设计标高向上6 m,右洞为边墙脚至设计标高向上6.5 m。中夹岩注浆加固平面示意如图6所示。

图6 中夹岩注浆加固平面示意图

隧道注浆选择单液水泥净浆,浆液按确定的浆液配合比进行拌合。注浆前先冲洗管内沉积物,浆液先稀后浓,由下至上顺序进行注浆。单孔注浆压力达到设计要求值1.0 MPa,持续注浆15 min且进浆速度为开始进浆速度的1/4或进浆量达到设计进浆量的100%时注浆方可结束。

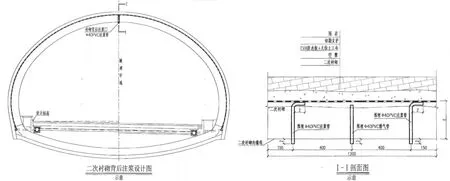

4.4 二衬施工

隧道洞口浅埋偏压,Ⅴ级围岩自稳能力较差,及时进行二次衬砌施工尤为重要。二次衬砌能够分担部分围岩压力,有效抑制隧道初期支护的变形,促使隧道达到结构稳定。隧道衬砌遵循“仰拱超前、拱墙整体衬砌紧跟”的原则,初期支护完成后,为有效地控制其变形,仰拱尽量紧跟开挖面施工,仰拱及仰拱填充采取整幅施工,利用栈桥平台确保运输通畅。仰拱衬砌及填充施作完成后,利用多功能作业台架人工安装防排水。拱墙二次衬砌采用长12 m自行液压整体式衬砌台车进行施工,一次性整体浇注,隧道衬砌采用模筑C30混凝土或C30钢筋混凝土,其抗渗等级不得小于P8。混凝土采用拌和站集中拌和供料,混凝土搅拌运输车运至施工作业点,混凝土输送泵泵送入模。

二衬混凝土强度达到设计值的100%后应进行拱顶回填注浆,注浆管采用预埋Φ40PVC管,注浆管长度为衬砌厚度加20 cm(外露),管道安装于隧道顶部,纵向间距不大于4 m,每模衬砌不少于3根,如图7所示。管道安装时不得损坏防水板,并应与防水板保持适当间距,以利于浆液流出。注浆材料采用水泥浆液(水灰比11),回填注浆压力控制在0.1 MPa以内。注浆管预埋时,外露部分钢管安装止浆阀门,防止浆液回流。

正式注浆前应进行试注,以取得各注浆参数,从而优化配合比设计。注浆顺序宜沿上坡方向进行,注浆过程中要时刻观察注浆压力和流量的变化,并做好记录。当注浆压力达到0.2 MPa或相邻孔出现串浆时,即可结束本孔注浆。注浆结束并检查合格后,切断凸出的注浆管头,封堵注浆口并用水泥砂浆抹平。

图7 二衬拱顶回填注浆示意图

5 监控量测分析

隧道洞口段为浅埋偏压及不良地质条件,不良地质主要为顺层偏压。由于浅埋大跨隧道工序多、爆破开挖扰动次数多、隧道结构受力和变形影响因素复杂等特点,浅埋大跨隧道施工风险高,施工过程中必须重视监控量测。通过监控量测可以及时掌握隧道围岩和初支的变形情况,进一步分析确定围岩的物理力学参数,从而最终确定隧道施工方法和支护方式,确保洞室周边岩体的稳定以及支护结构的安全。

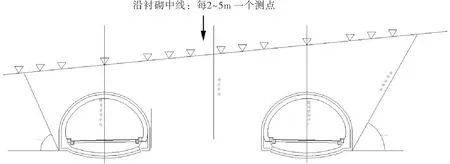

按照设计要求进行必需的监控量测项目(见表2),在浅埋、偏压以及不良地质区段的洞内、洞外布置监控观测点[21]。洞内与洞外布置的观测点在同一断面里程,Ⅴ级围岩5 m一个监测断面,Ⅳ级围岩10 m一个监测断面,地表沉降观测点布置如图8所示。按照设计测量频次和验收标准进行围岩稳定性分析,确保在安全环境下进行施工。

表2 隧道监控量测必测项目

图8 洞口地表下沉测点布置

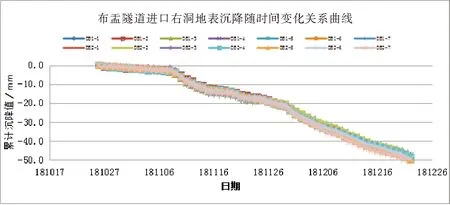

布盂隧道右洞初支拱顶沉降初期日变化量较小,沉降速率约为0.9 mm/d;随着隧道向前开挖,由于初期支护不闭合,拱顶沉降速度有所增大,约为2.3 mm/d;当隧道初支闭合,拱顶沉降速率逐渐减小至1.2 mm/d,且趋于稳定。洞外地表沉降时程曲线如图9所示,与隧道初期支护拱顶沉降趋势相同,初期地表沉降速率相对较小;随着隧道的开挖,沉降速率有所增加;当初期支护闭合,地表沉降速率也逐渐减小并趋于稳定。

图9 洞口地表沉降时程曲线

6 结论

小净距隧道是山区特殊地质条件下公路隧道的主要结构形式之一,洞口设计常出现浅埋、偏压等问题。以实际工程为背景,研究了小净距大断面公路隧道进洞施工技术,主要结论如下:

(1)根据洞口段施工“早进洞,晚出洞”的原则,分析了洞口残积土地质特性,采取有效的施工和加固方法,解决了浅埋偏压隧道洞口段进洞难的施工难题。

(2)浅埋偏压地质条件下,采用超前大管棚对软弱地层进行超前支护,并通过注浆与围岩形成一体共同承受地应力,有效控制了地表沉降,防止施工过程中产生局部掉块或塌方,确保施工安全。

(3)浅埋软弱围岩地层隧道施工,Ⅴ级围岩条件下隧道开挖采用中隔壁法、双侧壁导坑法,有效控制了施工中隧道围岩的变形,保持了围岩的稳定性。

(4)小净距隧道中夹岩加固是设计和施工的关键。采用中空注浆锚杆加固方法对中夹岩进行加固,浆液填充了岩体空隙,锚杆本身又大大提高了岩柱抵抗侧向膨胀变形的能力,加固后岩体完整性从根本上得到改善,强度大大提高。