河南省国家级传统村落空间分布特征及影响因素研究

郭 汝,张丹丹,于海龙

(河南城建学院 建筑与城市规划学院,河南 平顶山 467036)

国家传统村落保护和发展委员会于2012年将“古村落”一词改为“传统村落”,并定义为:“村落形成较早,拥有较丰富的传统资源,具有一定历史、文化、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落”。传统村落作为重要的历史见证和文化载体,对其分布、保护等方面的研究是落实党中央乡村振兴战略的重要组成部分,相关研究在学术界已成为焦点。目前,国内关于传统村落的研究多聚焦于规划设计、价值分析、保护开发等方面,以定性研究为主。近年来,许多学者也开始关注并着手研究区域范围内传统村落空间分布特征及相关影响因素等内容,但对河南省省域范围内传统村落的研究成果尚少,目前仅发现有对河南省个别地市范围内传统村落进行研究的案例。

本研究拟选择河南省为研究范围,以国家级传统村落为对象,运用GIS空间分析方法对河南省传统村落空间分布进行分析,以总结河南省传统村落空间分布特征,研究影响其空间分布的要素,为河南省传统村落的保护提供依据。

1 研究区域概况

河南省位于中国中东部、黄河中下游,在北纬31°23'~36°22',东经110°21'~116°39',东接安徽省、山东省,北靠河北省、山西省,西连陕西省,南临湖北省,呈望北向南、承东启西之势。全省总面积16.7万km2,居全国各省区市第17位,占全国总面积的1.73%。地势西高东低,北、西、南三面由太行山、伏牛山、桐柏山、大别山沿省界呈半环形分布,中、东部为黄淮海冲积平原,西南部为南阳盆地。平原和盆地、山地、丘陵分别占总面积的55.7%、26.6%、17.7%。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

(1)河南省传统村落数据来源:截至2017年底,由住房和城乡建设部等部委联合公布的四批国家级传统村落名单,共计124个。

(2)使用互联网电子地图搜索河南省国家级传统村落,确定其具体位置坐标。

(3)河南省国家级传统村落DEM数字高程数据来源于中科院地理空间数据云网站(http://www.gscloud.cn/)

2.2 研究步骤

(1)利用河南省传统村落坐标、高程数据以及全省DEM,使用ArcGIS10.2绘制河南省国家级传统村落空间分布图。

(2)运用ArcGIS10.2中的空间分析功能,对河南省国家级传统村落空间分布类型和核密度进行分析。

(3)在对河南省国家级传统村落空间分布进行分析的基础上,把地形图与传统村落进行叠加,分析相关因素对传统村落空间分布的影响。

3 空间分布特征分析

3.1 空间分布类型

由于受到自然、经济、社会、文化等多方面因素的影响,不同地区的传统村落空间分布呈现不同的特征,因而,要分析河南省传统村落空间分布情况,应对其特征进行总结。在河南省省域范围内,可将国家级传统村落作为点要素。通常点状要素在空间中呈现均匀、随机、凝聚三种分布类型,可以通过最邻近距离和最邻近点分析法对空间分布类型进行判别。最临近点距离是表示点状要素在地理空间中相互临近程度的地理指标。实际最邻近距离与理论最邻近距离的比值为最邻近点指数R,其计算公式为:

(1)

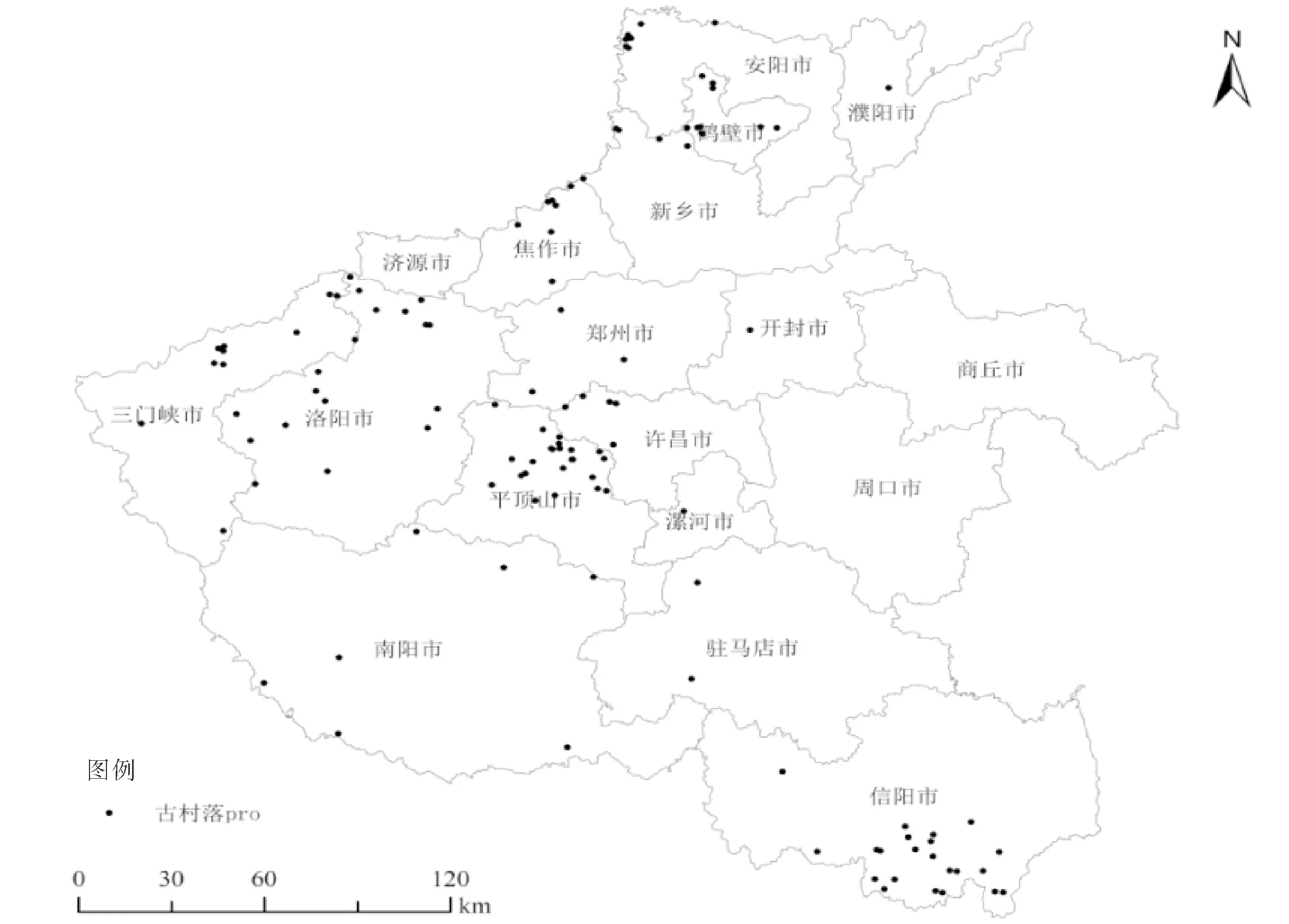

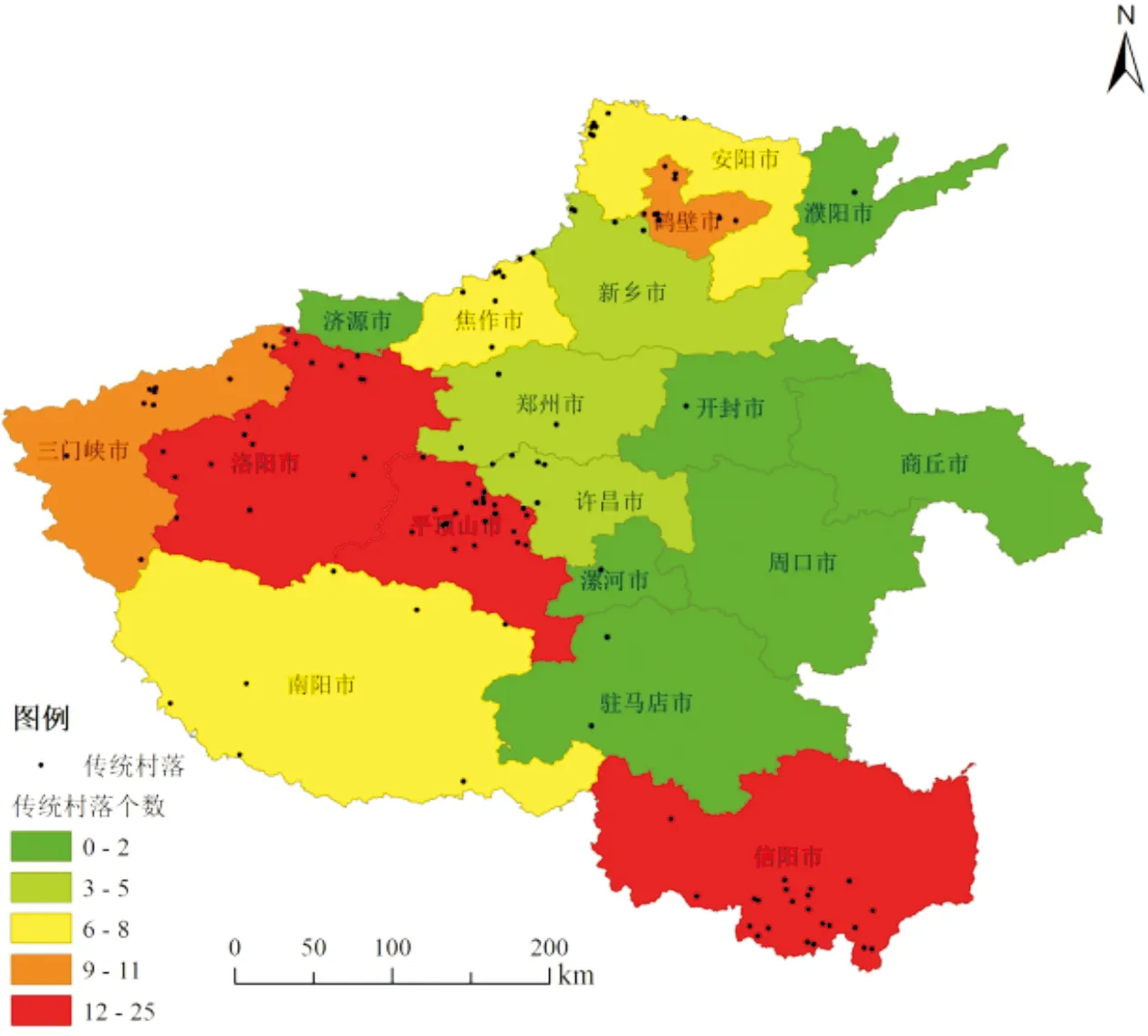

文中运用ArcGIS10.2空间统计工具中的平均最邻近距离对河南省国家级传统村落空间分布进行运算,得到最邻近点指数R为0.633<1,Z值为-7.82。通过数据显示河南省国家级传统村落在空间分布类型上表现为凝聚型(见图1)。

图1 河南省国家级传统村落空间分布(截至2017年)

3.2 空间分布均衡性

3.2.1 集中程度分析

地理集中指数是空间中点要素分布集中程度的指标,可以用其表示河南省国家级传统村落空间分布的集中度,其计算公式为:

(2)

其中:G表示传统村落空间分布的集中程度,Xi表示第i个市区的传统村落数量;T表示河南省国家级传统村落总量,n表示市区总数。G值越大,传统村落分布越集中,G值越小则分布的越分散。

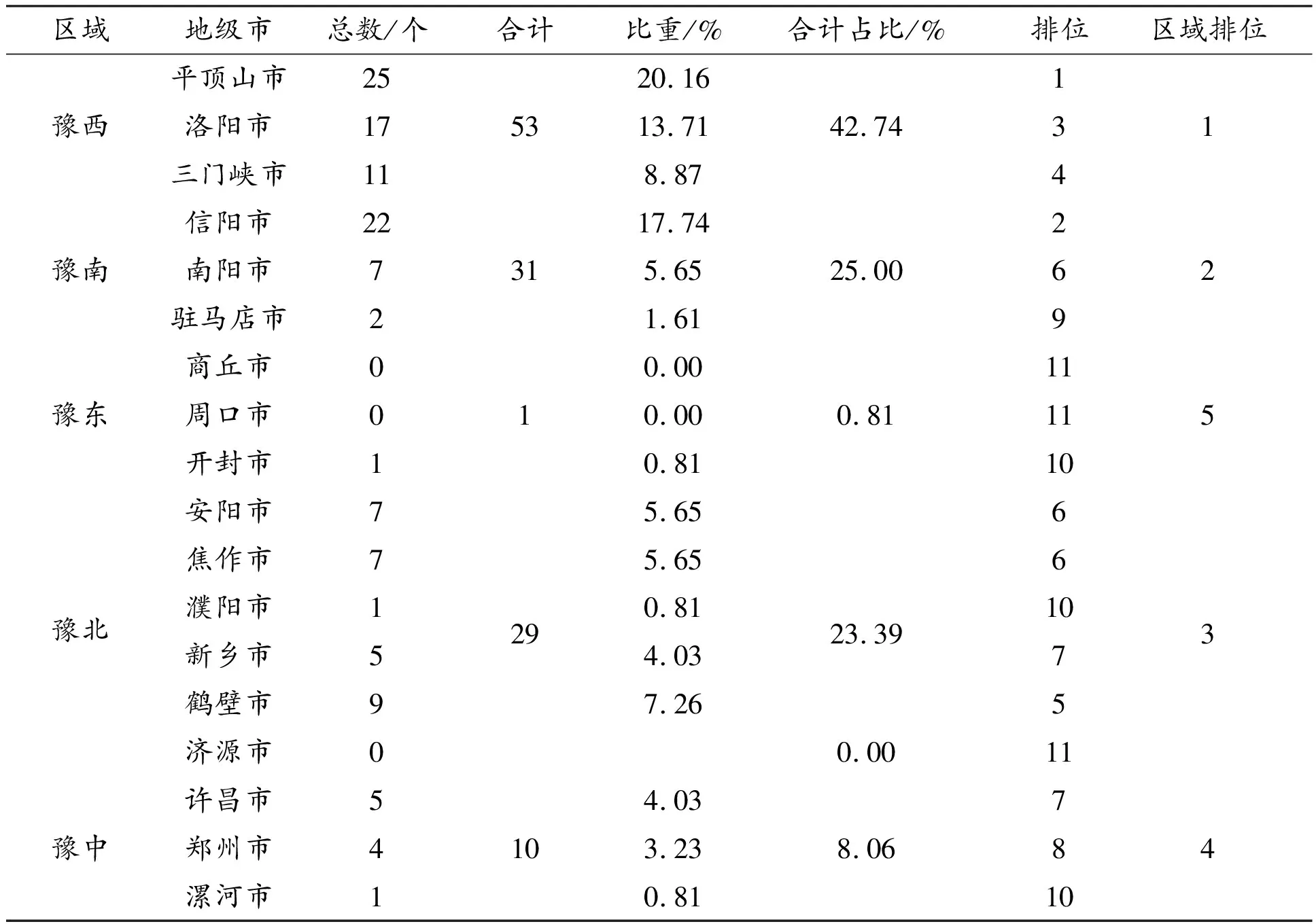

根据传统村落分布统计表(见表1),由表1通过计算可知,河南省国家级传统村落的地理集中指数为34.4。若将传统村落平均分布在各市,则每个市内传统村落数量为6.89,地理集中指数远远大于平均数。因此,河南省国家级传统村落分布较为集中,主要集中分布在平顶山市、信阳市、洛阳市、三门峡市等地市。

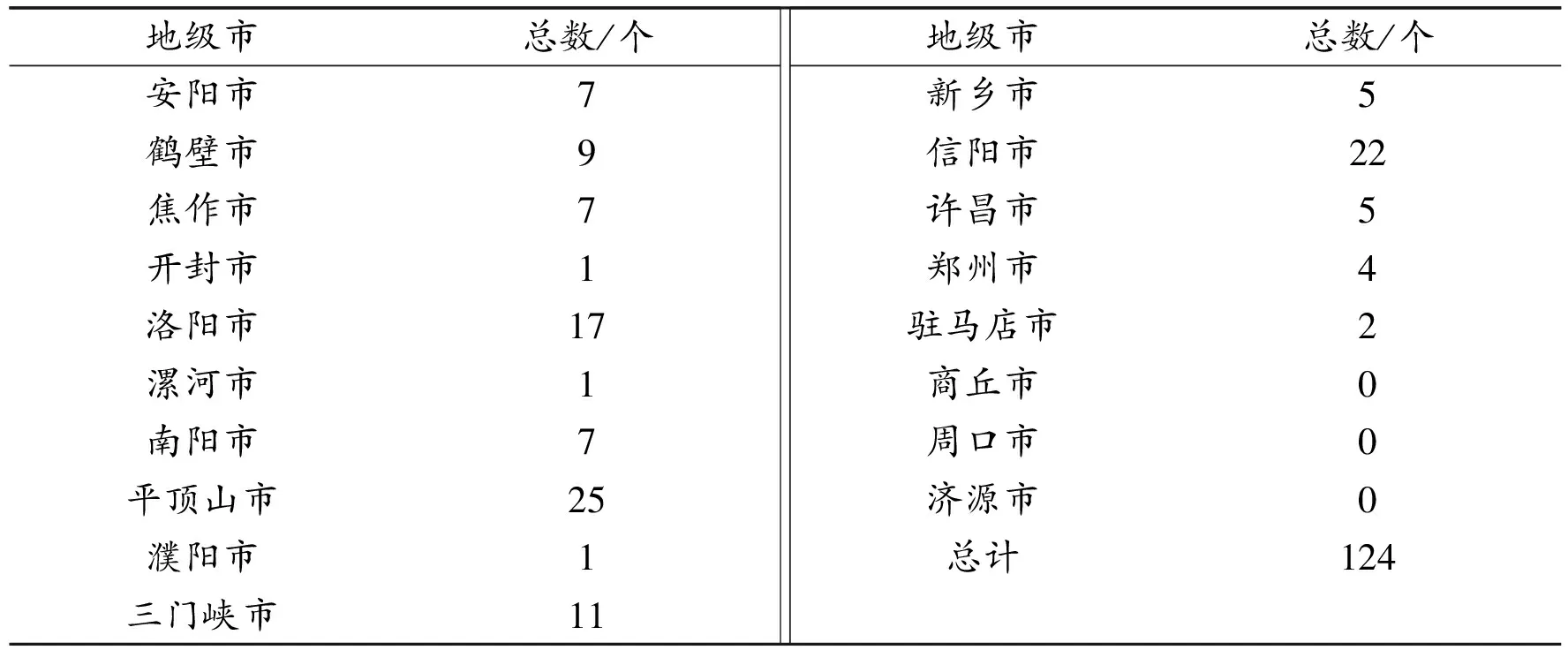

表1 河南省国家级传统村落各地市分布统计(截至2017年)

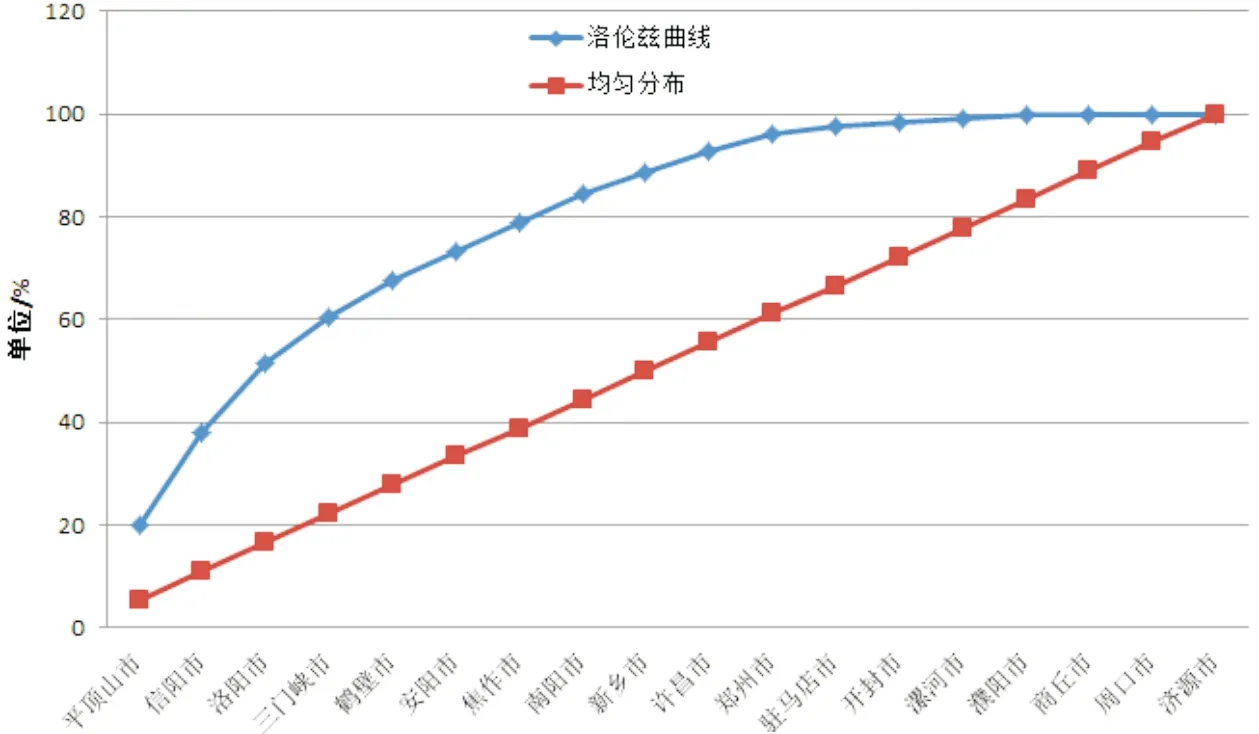

3.2.2 均衡度分析

基于历史与地理因素的影响,通常会将河南省划分为豫东、豫西、豫南、豫北以及豫中五地区。豫东包括商丘市、开封市、周口市,豫中包括郑州市、漯河市、许昌市,豫西包括洛阳市、三门峡市、平顶山市,豫南包括信阳市、南阳市、驻马店市,豫北包含安阳市、新乡市、焦作市、濮阳市、鹤壁市、济源市。通过数据统计(见表2)显示,河南省国家级传统村落空间分布差异明显,主要分布在豫西和豫南地区,而豫东地区则相对缺乏,在商丘市、周口市、济源市等城市市域范围内呈现空白状态。

表2 河南省省内各区域国家级传统村落分布统计(截至2017年)

以不均衡指数来表示传统村落在各个地区内的均衡程度。其公式为:

(3)

其中,n为区域个数,Yi为将传统村落在区域内所占比例的百分比从大到小排序后第i位的数值。如传统村落平均分布在区域内,则S值为0,若研究对象集中在一个区域内则S值为1。通过计算得到河南省国家级传统村落分布的不平衡指数为0.59,表明河南省国家级传统村落分布不均衡(见图2),河南省国家级传统村落主要分布在平顶山市、信阳市、洛阳市、三门峡市,上述4地市的国家级传统村落数量占全省总数量的60.48%。

图2 河南省国家级传统村落空间分布的洛仑兹曲线(截至2017年)

综上所述,河南省国家级传统村落主要分布在豫西地区,占到总数量的42.74%。其次是豫南地区,达到总量的25%,豫北地区所占比例也很大,达到23.39%,豫中地区和豫东地区传统村落分布较少,分别为8.06%和8.01%。

3.3 地市分布情况

在ArcGIS10.2中,对河南省国家级传统村落进行可视化处理,最后得出河南省传统村落空间分布图如图3所示。由图3可知,平顶山市、信阳市、洛阳市传统村落数量最多,其次是三门峡市、焦作市、鹤壁市、南阳市、安阳市,而商丘市、周口市和济源市传统村落分布呈现空白状态。这进一步说明,河南省国家级传统村落在各个地市内分布并不均衡。

图3 河南省国家级传统村落各地市分布情况分析(截至2017年)

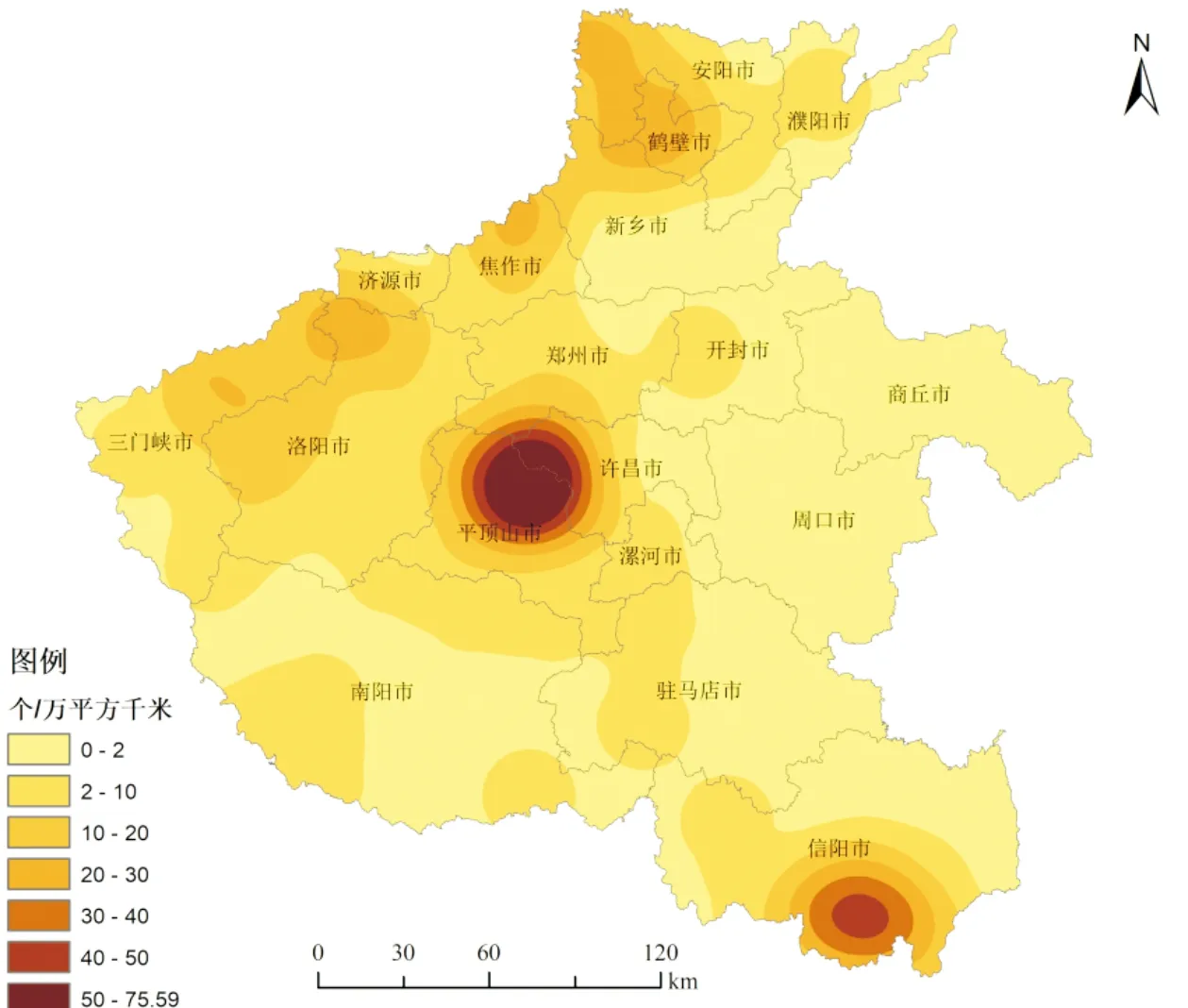

图4 50 km宽带的河南省国家级传统村落和密度分布(截至2017年)

3.4 空间分布核密度分析

运用ArcGIS10.2中的空间分析工具,对河南省124个国家级传统村落空间分布进行核密度估算分析,生成图4。由图4可知:河南省国家级传统村落空间分布形成2个明显的聚集区,一个在平顶山市,一个在信阳市。

4 河南省国家级传统村落分布影响因素分析

4.1 自然因素

4.1.1 地形

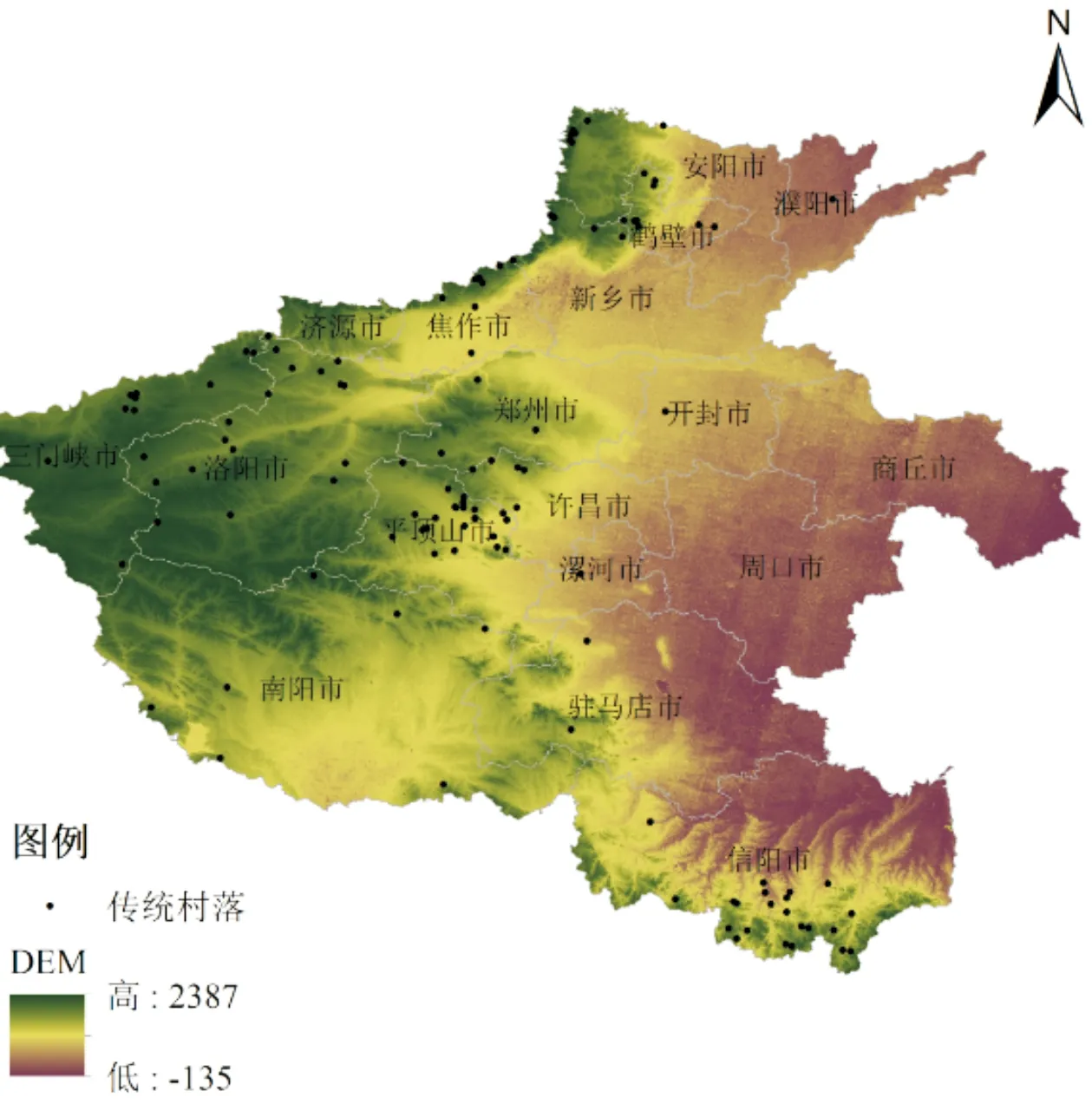

利用ArcGIS10.2将河南省国家级传统村落空间分布图与地形高程图叠加生成图5。图5表明:河南省传统村落主要分布在中西部和北部、南部山区。中西部传统村落主要分布在伏牛山、外方山、嵩山山脉等处,北部传统村落主要分布在太行山脉附近,南部主要分布在桐柏山—大别山脉地区。这反映出河南省内传统村落主要分布在山区,这是因为山区交通不便、相对闭塞的环境使得传统村落避免受到太多破坏,从而可以相对完整的保存下来。

图5 河南省国家级传统村落在不同坡向的分布(截至2017年)

图6 河南省国家级传统村落在不同海拔高程上的分布(截至2017年)

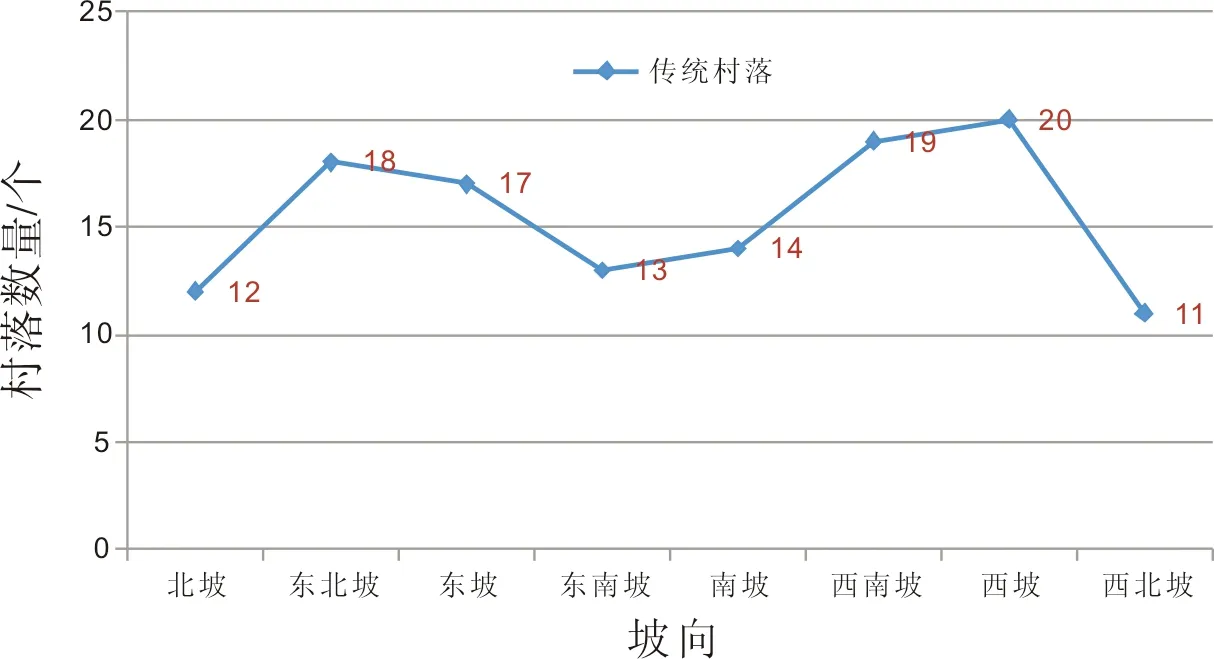

4.1.2 坡向

传统村落所处坡向对传统村落的选址、日照时间、太阳辐射强度及降雨量有直接的影响。运用ArcGIS10.2空间分析功能中的坡向功能对河南省DEM高程数据进行坡向分析,将坡向划分为8个方向:北坡(0~22.50°,337.50°~360.00°)、东北坡(22.50°~67.50°)、东坡(67.50°~112.50°)、东南坡(112.50°~157.50°)、南坡(157.50°~202.50°)、西南坡(202.50°~247.50°)、西坡(247.50°~292.50°)、西北坡(292.50°~337.50°),进而得出各个坡向传统村落的数量,如图6所示。

由图6可知:河南省国家级传统村落在各个方向上分布较为均衡,其中西南坡和西坡分布较多。这主要因为对于河南省传统村落分布较多的山区而言,由于地形起伏较大,基于建设条件的限制,在南向和东南向建设难度较大。同时,受到山体地形条件的影响,南向和东南向也不能保证充足的日照,而经过现场调查,在传统村落分布较多的阴面,其地形较为平缓,同时相对邻近出行道路和水源,从而形成西南坡和西坡等朝向传统村落分布较多的情况。

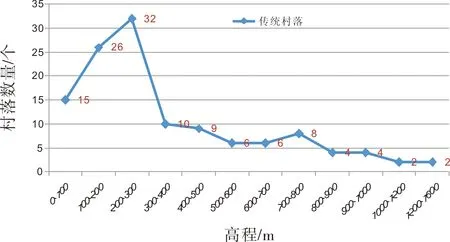

4.1.3 高程

高程是影响传统村落空间分布的重要因素,不同的高程会影响村落的建设条件、交通条件、耕作距离、气候条件等方面,基于分析的需要,将海拔高程情况分为平原(100 m以下)、低山(100~300 m)、丘陵(300~500 m)和高山(500 m以上)四类。运用ArcGIS10.2对河南省国家级传统村落和河南省高程进行叠加分析可知:河南省国家级传统村落集中分布在100~300 m的高程范围内,这主要是因为在100 m以下的平原地区,由于地形较为平坦,传统村落容易受到外界人工环境因素影响,不利于保护;而海拔高程较高的丘陵和高山地区,基于地形条件、交通条件多方面因素的制约,建设难度较大。

4.2 人工因素

4.2.1 交通条件

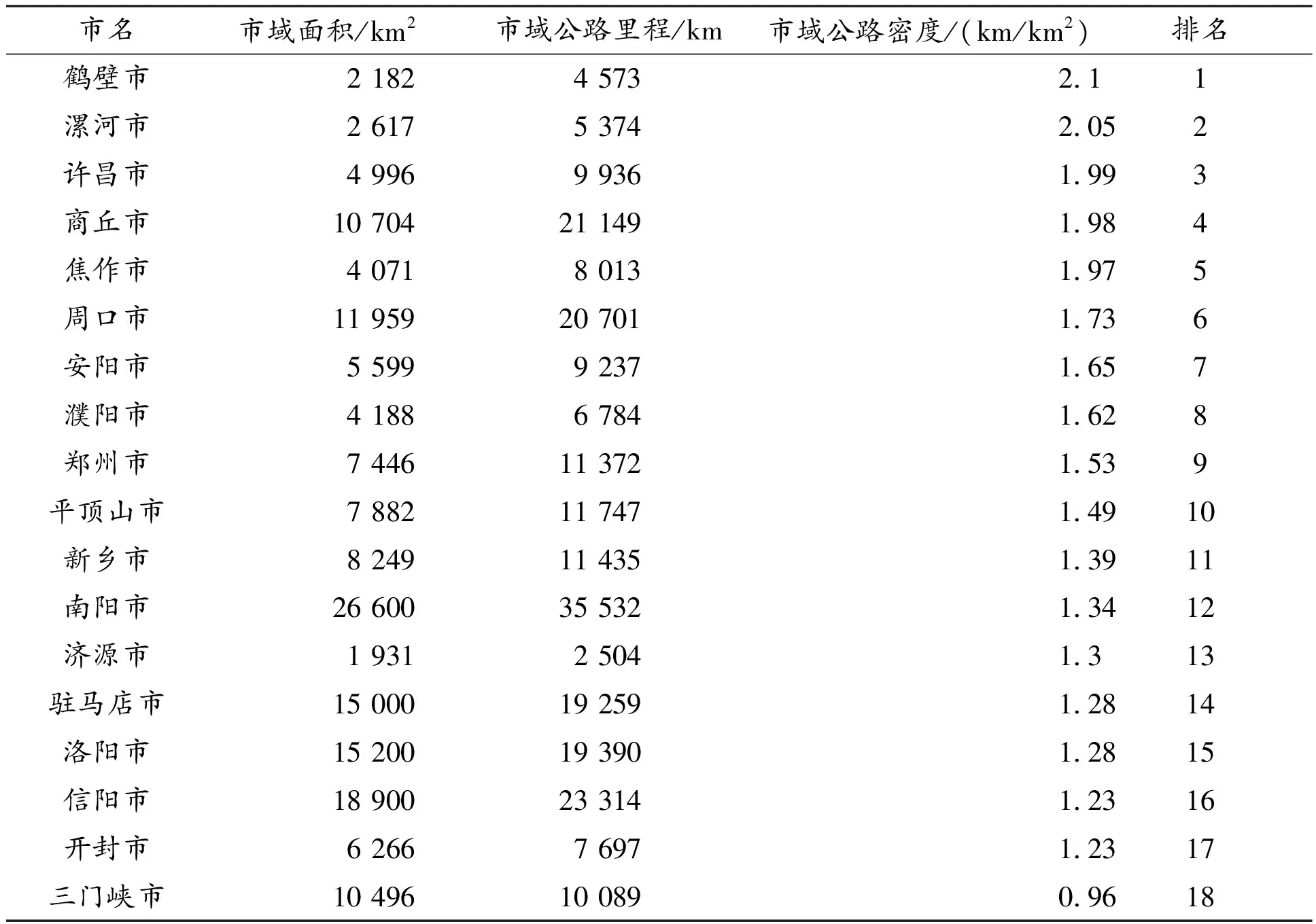

通过2017年河南省统计年鉴及各地市相关数据整理,得到河南省各地市的公路里程,计算出各地市的公路密度,如表3所示。由表3数据可知:传统村落分布最多的平顶山市、信阳市、洛阳市、三门峡市的公路网密度分别位于第10、15、18、16位,公路网密度排名相对较为靠后。可以看出,交通条件对于传统村落的分布及保护具有一定影响,交通的不便利性在一定程度上使得传统村落受到外在人工环境影响较小,客观上为传统村落的保留提供了条件。

表3 河南省各地市公路里程及公路密度(截至2017年)

4.2.2 与中心城镇距离

图7 河南省传统村落距离中心城镇的距离关系分析(截至2017年)

中心城镇对周边地区的发展有一定的辐射带动作用,传统村落的产生需要中心城镇一定的辐射带动;同时,过强的辐射带动又会影响传统村落的保护和发展。为进一步研究传统村落空间分布与中心城镇的关系,文中选取126个河南省县级以上城市(18个地级市、108个县级市及县)作为中心城镇。运用ArcGIS10.2中的距离分析工具对中心城镇进行直线距离绘图,以5 km为间隔,将中心城镇的直线距离划分为8个等级,同时与传统村落进行叠加分析,最终得到河南省传统村落与中心城镇的距离关系分析,如图7所示。

由图7可以看出:河南省国家级传统村落集中分布在距中心城镇5~30 km距离内,这也表明,距离中心城镇很近的传统村落由于受到外界人工因素影响较大,不易得到较好地保护和保留;而距离中心城镇过远的情况下,由于缺乏中心城镇社会、经济、文化方面的辐射带动,难以形成有一定社会、经济和文化基础的传统村落。

4.2.3 历史发展

任何传统村落的产生和发展都离不开一定的自然和社会经济基础,河南省的传统村落主要分为以平顶山市部分传统村落为代表的文化传承型、信阳市部分传统村落为代表的自然山水型、洛阳市和三门峡市部分传统村落为代表的立体窑洞型等几种类型。河南省位于我国中部地区,是传统意义上的中原位置所在,有“一部河南史、半部中国史”之说。由于河南省所处区位在历史上是兵家必争之地,且省域大部分地区为平原,受到战争影响较大(经历过宋金战争、宋元战争影响下的多次人口大迁徙),许多城镇和村庄居民点为近现代时期重建或新建的。从图5看出;河南省的平原地区很少有传统村落的遗存分布,这一方面反映出现代人工环境对传统村落保护的冲击;另一方面也反映出了传统村落分布保护受到历史发展影响的烙印。

5 结论与讨论

以河南省124个国家级传统村落为研究对象,对其空间分布特征和影响因素进行分析,结果表明:

(1)河南省传统村落分布受历史发展和自然、社会经济条件影响明显,平原地区传统村落分布数量较少,主要集中在豫西、豫北和豫南等丘陵和山地地区,并有2个明显的集聚区,分别为平顶山市和信阳市。其中,平顶山市域传统村落主要分布在汝州市、郏县、宝丰县等历史文化积淀深厚的地域,并分布在市域东北部及北部的伏牛山山脉附近;信阳市有“河南省小江南”之称,山水资源充沛,自然环境良好,传统村落主要分布在新县、光山县等地域的大别山山区,多依托当地自然山水环境发展保留下来。

(2)河南省传统村落分布受到自然地形、坡向、高程及交通条件等方面的影响,多数传统村落选址在地形相对平缓的低山区、接近于水源和出行道路的坡向上,以避免外部人工环境对传统村落保护带来不利影响。

(3)河南省传统村落分布受外部社会经济发展影响较大,距离中心城镇过近的传统村落由于受到中心城镇经济、城镇化发展的过分影响,难以长期维系;而距离中心城镇过远的传统村落,由于缺少社会、经济和文化方面的发展支撑,导致难以形成。因而传统村落集中分布在距中心城镇5~30 km距离内。

文中的研究对象为官方公布的河南省国家级传统村落,还有许多目前具有研究价值但官方尚未公布的传统村落未纳入本次研究范围。此外,本次研究作为宏观层面的分析,主要针对传统村落空间分布的共性特点展开分析,而传统村落空间分布还受到具体地理特征、历史文化、风水环境、军事防御、社会习俗、耕作生产等诸多因素的影响,未来应进一步加强对传统村落差异特点的关注,在上述要素的基础上建立指标体系,结合大数据技术来建立相关数学模型,开展进一步的研究。